当前社会进入社交媒体时代,人们在新媒体平台上主动发声、自觉记录、快乐表达,自发创建一方绿色和谐的精神家园。本版介绍的这位网络作者就是利用微信朋友圈这种强关系链、高到达率的话语管道,勤奋写作、真诚对话,创作出了许多网友喜闻乐见的帖文,为当下新媒体碎片化文艺创作提供了一个案例。

——编者按

微信上有个帐号叫“策马入林” 。“策马入林”的朋友圈很文艺:诗词歌赋、书法摄影,频频发布;这个朋友圈也很火爆,拍砖献花、互动点评,时时发生。这里好友不算多, 3000多位,可最多一帖能获点赞、评论500多次,互动率达17 %!一个小小的朋友圈,如何这般热闹?一个小小的自媒体帐号,如何成就独具风格的网络文艺创作?让我们来看看“策马入林”的传播力是如何炼成的。(秦兰珺)

草木气息中的乡土之美

微信“米里的虫”

《今日高密》刊发《高密灯火》

“性本爱庄稼、追求田园化”一直高悬在“策马入林”朋友圈的签名档。他的微信段子总是不停地絮叨上笼的馒头、孵蛋的鸡、地里的高粱、米里的虫。作为在莫言的故乡高密的庄稼地里长大的孩子,“策马入林”尤其喜欢自然长出的东西:一簇花草能看一个中午,几只虫子能发半天感慨。当然他也会把这些“宝贝”随手拍下,配文上传,或细节生动、趣味横生,或管中窥豹、以小见大。虽然只是几十个字,一组小图,但其中散逸出来的乡愁野趣,却能潜移默化打动了众多人的心灵。

积累多了,老家的报纸居然把这些段子挑拣筛选,以《高密灯火》为名,发了一个整版。“策马入林”在微信中感慨:“这些字带着高密草木气息离开,再带着油墨气息回归,所有气息都是故香” !故香,可不是错别字。“策马入林”就是喜欢把故乡、家乡、老乡写成故香、家香、老香,说这一切都香,大家一望便知其意。其实多年来,他写过许多帖文,反映家乡亲人捎带来的面粉、面鱼、鸡蛋、蔬菜等“家香”特产,帖帖活色生香。后来他稍加整理,一篇《家香是最香》的文字又发到了报纸上。正是他小文里那些人们心中怀恋的乡土“草木气息” ,成就了这一份“很文艺”的“油墨气息” 。

针头线脑中的亲情之美

微信“爹娘生养”

《今日高密》刊发《敬“神”日记》

“策马入林”在自己微信上算过一笔账:以前爹娘住老家,一年只能见一次;后来请老人来京住,一年52周,至少见52次;再后来因为老人想家就半年在老家半年在京,一年也能见至少26次,相当于以往20多年的总和。同住一城的半年里,每周见一次,中间也打电话;另半年分开,只能打电话。一年下来,见20多次,打电话百八十次。

这笔账絮絮叨叨,似乎废话连篇,和父母的联系情况,每个人其实都能算出来,说起来并不是多么了不起的内容,但偏偏就是这样一组既不惊天动地也不新鲜别致的生活小数据,在平平实实的叙述中却让很多人产生了一种感情共鸣。

人说敬老如敬神,家有一老如有一宝。 “策马入林”敬“神”的方式就是经常和爹娘说说话。他把一些聊天内容记下来,皆是晨兴夜寐、针头线脑,作为温馨片段滋润寸心。后来他把部分日记帖辑来起了个标题《敬“神”日记》 ,报纸就又给刊发了。

市井世情中的诗意之美

微信“磨刀的老大爷”

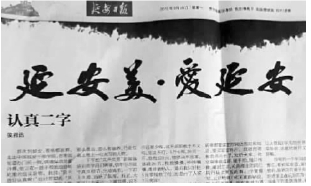

《延安日报》刊发《认真二字》

“策马入林”的作品猛地一看总是格局非常“小” 、调子非常“低” 。但笔触和视角落到青萍之末、草莽之间,落到柴米油盐、锅碗瓢勺,落到邻里乡亲的屋里屋外,却总能从中读出市井世情的万千风景。有个午后,他在延安枣园镇溜达,偶遇保洁员霍师傅,感叹说您干活好认真啊!63岁的霍师傅认真地回答:“共产党员就怕认真二字,干啥事就得像啥样子。 ”霍师傅还诙谐地说,每天干这点活不累,其实相当于公家开工资让他来锻炼身体,除了吃饭零花,每月还有剩余,很满足。“策马入林”感慨于霍师傅这种将一种信念内化于心外化于行的自觉,顺手将此写成一篇散文《认真二字》 ,登上了《延安日报》 。

“策马入林”认为,新媒体平台上的文艺内容建设须更加注重细节,捕捉情节,善于通过碎片讲述能够抵达心灵的故事。有朋友曾对他说,“星辰大海” 、“诗与远方”太不现实。“策马入林”却说,其实“大海”也可以是村里的池塘、桌上的鱼缸,“远方”也能放进庭前的树丛、屋后的胡同,诗意地栖居于意义的世界,乃是最大幸福。后来有人看了他的微信号,给他留言说:低到尘埃里,开出莲花来。

古道热肠中的和谐之美

微信“急”

《今日高密》刊发《体会居住的政治》

“策马入林”喜欢和街头巷尾的小贩、保安、民工、大妈、大爷、孩子说话,嘘寒问暖、家长里短,聊着聊着就拉近了距离。这一部分是从事新闻工作多年养成的习惯,一部分是一种体恤民生感同身受的古道热肠。“知屋漏者在宇下,知政失者在草野。 ”他知道最大的政治是民生,那是居住的政治、菜篮子的政治、灯火和烟火的政治;他笃信“一个人绝望,大家都不安全” ,因而身体力行,在微信上,从一点一滴小事、一帖一篇小文辩法析理、循循善诱,苦口婆心消弭矛盾,语重心长维护和谐。

对一些社会问题事件感同身受,“策马入林”也常发点感喟之帖,设身处地,换位思考,把悲天悯人的情怀落实、落细、落小,而且常常付诸于行动,倾听,资助,对遇到的个体弱者能帮一点是一点,能帮一个是一个。他不同意朋友们“有心无力”这样的说法,总是坚持“关注即帮助” 、“出手即出力”的理念,用自己的“举手之劳”往前推动事情解决,不因“个体不足挂齿”而袖手,不因“帮不过来”而却步。他认为,个体无视、个案无为、身边事不理、眼前纠纷不处,如何维护稳定、促进和谐?他反过来劝朋友:“您的一小步,或许是社会一大步。 ”

碎片传播中的力量之美

微信“给纸媒的两条建议”

《网络传播》刊发《露水和泪水》

“策马入林”曾经做过记者。经常发头条的他,最爱的却是散记;经常跑大事的他,最爱的却是花絮。花絮常关注的是细节,散记能塞进的也是小段子。可“策马入林”就是喜欢那些有深度有温度、带着新鲜露水和感人泪水的特写。多年前,他上班办“大报” ,回家办“小报” 。“小报”的受众定位是一家三口,工作人员是一家三口。从第一期到第一百期,他的家庭小报记录了父母的心血、孩子的成长、家庭的点滴,后来居然被央视拍成专题片,被《时尚》杂志采访。

那时候就开始“折腾”印刷时代“自媒体”的“策马入林” ,到了媒体融合的今天,玩起自媒体来自然特别顺手。从博客出世、微博流行到微信普及,“策马入林”一路走来。博客时代,他每年写近300篇博文,几乎每天一篇, 5年原创博文近1500篇。新浪、腾讯博客访问量5000多万,分别进入总排行榜TOP 500和TOP 100,被评为2009年腾讯博客意见领袖。微媒体时代,微博粉丝约200万,每天发帖两条以上,几年积累帖子1 . 2万多条。单篇阅读量达306万次,评论近3万条。

“策马入林”感叹:传统门户时代,门户落户哪里,哪里就很牛,如今移动族崛起,微信客户端蜂起,大家千方百计把自己的公号和客户端搞得多多哒棒棒哒,大家都在一条起跑线上啦。这些思考,“策马入林”也都用网言网语写出来。他曾在《人民日报》上阐释网络新闻发言人的文章,就用了“很酷很潇洒”“很美很绿色”“很好很强大”等网络句式,在《中国记者》上论述微博新媒体特性,就指出“微博见证长尾力量,凸显蝴蝶效应” 。在中央网信办机关刊物《网络传播》的约稿中,更是成篇贴出了自己的微信小短文,称“现身说法、抛砖引玉”。

文化繁育中的生长之美

《中国青年报》刊发《在联合国上收玉米》

《人民日报》刊发《一位中国“博客”在联合国互联网治理论坛上的发言》

“策马入林”曾出席联合国互联网治理论坛,以自己写博客的亲身体会,发言阐述中国互联网发展成就,引起联合国教科文组织等与会方的好评。他的演讲及引言全文后来以《在联合国会议上“收玉米” 》和《一个中国“博客”在联合国互联网治理论坛上的发言》为题,分别在《中国青年报》和《人民日报》全文刊登。

即便在联合国的会议上发言,他心中依然用“场外的小草”和“故乡长势很好的玉米”自喻自励,他在发言中说:

在中国博客达到1亿多人的时候,我写过一篇文章《一亿人做一件事》 。做什么事?写博客。所以我说,博客是一场大规模的文化创造活动、文化传播活动、文化分享活动。博客的出现,改善了中国的文化生态。作为一名博客作者,在法律和道德的框架下,我喜欢以丰富多彩的文本进行自由表达。这些道德依据源自中华文明的珍贵传统,比如‘己所不欲,勿施于人’ 、‘严以律己,宽以待人’等等。在这个前提下,我使用信息文明的社交工具,赞美生活,创造快乐,释放自己,鼓励他人。当然,我愿意使用轻松的语言、柔和的方式,表达个人看法。在中国,国家领导人倡导‘尊重差异、包容多样’ ,理性、包容、温和、有序的网上话语生态正在形成。

正是他在发言中叙述的文化生态和文化心态,让他在方寸屏幕装进田野芬芳、传统美德、故乡忧思、人文情怀和家国胸怀,也让他在指尖点触间寄寓了自己的有情有爱、有趣有梦。他用微信自媒体创造出了一方网络文艺空间,同时改变了其参与者的线下生活状态。“策马入林”的实践,让我们看到了社交媒体时代全民写作的一类新鲜产物,也提供了社会文化繁荣、表达多元进化、文艺生产方式嬗变的一个生动案例。

记者手记

“策马入林”是个啥其实挺难回答。他首先是个真人活人的微信帐号“策马入林” ;其次也是借这个帐号出现的角色“策马入林” ;它同时是一方展览空间,布置了一系列有着“策马入林”风格的作品;可它整体上也算得上一部作品,不过有个文艺范的帐号名,叫“策马入林” 。

因为“策马入林”既是真人,也是角色,既是展览,又是作品。所以记者时常困惑于写的这个东西究竟算人物通讯、角色分析、展览报道,还是作品评论?结果,记者放弃了定位它们的努力。其实,一个真人的生平事迹,铺陈出来难道不是一个展览?上演起来难道不是各种角色?成就最终难道不是一部作品?只不过网络,用一种技术的方式把这个过程呈现在我们面前,把这个过程中各种关系的互动呈现在我们面前,让我们看得更加清楚明白,甚至不知不觉间参与其中。(秦兰珺)