核心提示

最近,国家新闻出版广电总局公布全国第二批数字出版转型示范单位,河池日报社位列其中。作为经济欠发达民族地区党报,在互联网出版大浪潮下,直面重重困难和挑战,在数字出版、媒体融合领域,起步早、涉面广、成效佳。报社已从以前单纯出版一张报纸,发展到现在的“三报两网两微”(《河池日报》及数字报、河池手机报、河池视屏报、河池网、广西书法网、河池日报微信公众号“悦读号”和“惠民号”、河池网微博)的全媒体矩阵,并且拥有当前网络主流出版业务经营资质信息网络传播视听节目许可证、互联网出版许可证。

①击橹浪峰,入选数字出版转型“国家队”

为推动传统出版单位数字出版转型升级工作向更大范围、更高层次发展,今年2月,国家新闻出版广电总局启动全国第二批转型示范评估工作。经过单位申报、资格审查、数据采集转换、专家评估、主管部门审核等流程,在遵循评估标准并适当兼顾区域性差异的基础上,最终评出100家国家第二批数字出版转型示范单位。其中,报业集团10家,出版集团5家,报纸单位30家,期刊单位29家,图书音像电子单位26家。此次广西共有5家出版单位入选数字出版转型“国家队”,分别是广西日报传媒集团、桂林日报社、河池日报社、钦州日报社、广西师范大学出版社集团有限公司。

本报社长、总编辑黄锋在应邀出席今年7月在京召开的全国第二批数字出版转型示范单位融合发展专题圆桌会议上坦言,河池日报社荣列全国第二批数字出版转型示范单位,是国家新闻出版广电总局对我们过去成绩的肯定,更是给予我们极大的支持、鼓励和鞭策。就数字出版转型升级工作,我们将努力转变落后思维,深耕本土特色资源,引进社会优质资金、先进技术和管理方法,构建起适应未来发展的传播生态体系。同时,主动适应移动互联网发展趋势,升级改造全媒体采编系统,做强视听节目内容等;实施“河池政民通”等数字出版项目;培育一支高效移动全媒体新闻采编队伍,创新内容生产和信息服务模式。

②弱鸟先飞,开启数字出版新航程

飓风起于萍末。上世纪九十年代末,数字化办公开始普及,互联网发展方兴未艾,当时报社领导就敏锐地意识到,传媒新时代即将到来,面临资金短缺、技术落后,弱鸟要先飞才有未来。后来,在市委、市政府的支持下,报社克服重重困难,开启数字出版发展道路。

1999年10月,报社投入120多万元,建成新闻采编系统,成为区内首家“告别纸和笔”的地市党报。

2003年5月,报社投入60多万元,完善采编系统建设,采编工作全面实现数字化办公。

2008年8月,报社共筹措160多万元对新闻采编系统进行全面升级,变单一采编系统为集新闻采编、绩效考评、广告经营等六大系统于一体的办公平台,成为当时继广州日报之后,国内采编综合办公系统最多的地市报。

2013年5月,报社筹措150万元,采购全套数字CTP制版系统和升级更换办公电脑。

③整合资源,构建媒体运营新模式

在数字出版转型过程中,河池日报社进行了大量的学习和探索。

报社目前转型的目标为:从本地社会需求出发,立足自身能力和资源优势,引进高新数字信息网络技术,深耕本土特色文化,打造全面覆盖区域时空、媒介的出版传播体系,构建要素完整、结构合理、水平先进、效益良好、多方共赢的高度融合的数字出版集群品牌。

为确保目标实现,报社于今年初对原来组织架构进行改造,设立三大中心。其中,新闻采编中心,统筹全媒体采编工作,促进新闻实现“一次采访,多媒形式,多重发布,增量最大”;新媒体发展中心,统筹新媒体开发、运营和管理工作,探索媒体融合、数字出版发展新路;党政服务中心,负责发展保障工作。

同时,首次把新媒体采编任务列入绩效考评清单,从制度层面将媒体融合发展推向新高度。积极鼓励报社员工创新,谋划新兴项目,拓展发展新领域。

此外,报社还抓紧培养一批适应新媒体以及数字转型的新型新闻人才,采取“引进来”和“走出去”相结合方式,与广西师范学院联办研究生班,邀请清华大学、中国人民大学、中山大学等高校知名教授到报社讲学;组织采编骨干先后赴北京、上海、广东、四川、湖南等地区,学习先进的媒体运营理念、模式。

相关链接:2013年,国家新闻出版广电总局在全国1万多家传统书报刊出版单位中,评选出70家为国家首批数字出版转型示范单位。今年,评出100家国家第二批数字出版转型示范单位。

据悉,国家新闻出版广电总局将会优先给数字出版转型示范单位下列扶持:对示范单位申报总署改革发展项目库的数字出版项目,优先入库和出库,帮助其争取国家和地方财政资金支持;优先支持具备条件的示范单位承担国家和总署相关工程项目;优先支持示范单位选派人员参加总署组织的国内外专题学习和培训;在传统出版资源配置上也将给予倾斜。

④媒体融合,“网络问政”带来执政新风

高举旗帜,闯出特色的河池网

河池网于2007年8月隆重推出,是河池最大的综合门户网站,前身为1999年创建的河池日报网络版。网站以“权威信息窗口,社区互动平台,文化娱乐空间”作为办网定位和特色。

河池网充分利用报社拥有的三大数字出版资质,先后开展了系列重大活动:

2008年3月,河池网承办第六届中国书法“新人展”广西区预展暨广西首届“八桂书风”网络书法篆刻展,书展投稿人数、稿件数量和质量均居广西历届书法展前列。

2011年春节前夕,时任市委书记蓝天立(现自治区党委常委、副主席)做客河池网,与网友在线交流。在近两个小时的网络视频、图文直播期间,网页点击量达3.6万人次。

2015年5月,网站以市“五四杯”青年足球赛事官网身份,全媒体全方位对活动进行播报,首次检验报社全媒体团队协同作战能力。

2015年10月,第一届广西网络文学大赛在南宁举行颁奖仪式,作为协办单位的河池日报社,获组织奖一等奖。

CNZZ数据显示,目前,河池网日均点击量36万人次,日访问值最高达55万人次;Alexa网站排名显示,河池网在中文网站中排名第6535位。数据表明,网站影响力排在区内网站前列。

贯通两大舆论场的“网络问政”

在市委、市政府的直接领导下,河池“网络问政”专区于2011年4月正式上线,由河池网负责协调运营。同时,市委、市政府成立相关工作领导小组,配套出台规章制度,要求各级各部门各单位实名上网,回复网民留言,并限时办结,把网络问政工作推向规范化、制度化和常态化。后来,市委、市政府发布《网络问政工作管理办法(试行)》,正式将这项工作纳入绩效考评范围。

目前,“网络问政”专区已成功贯通“官方舆论场”和“民间舆论场”,成为提高干部执行力、汇聚民智、了解民意和化解矛盾的重要平台。

截至2015年8月底,全市共有1038个单位在“网络问政”专区实名上网答复网友留言。专区日均点击量2.85万人次;网民反映问题、建议留言11168条,办结10314条、办结率达92%。

“网络问政”专区的出色表现,得到上级领导的关心关注和各方的肯定:

2011年6月底,新华社内参刊载《河池探索“网络问政”常态化机制受网民追捧》一文,得到时任自治区党委副书记陈际瓦(现自治区政协主席)批示。后来,自治区派出调研组进行专题调研,认为河池“网络问政”架起党委、政府和群众的连心桥,经验值得向全区推广。

2012年,中央外宣办主办的《对外宣传通讯》,以《广西河池完善“网络问政”常态化机制积极创新网络社会管理》为题进行报道。

2012年12月,河池网跻身“中国地市报新闻网站十强”,并作为研讨会的唯一网站代表,登上了发言席。

2012年,河池日报网络专栏《“网络问政”热帖追踪》获年度“广西新闻奖”一等奖。

2013年,河池网被评为“广西网评工作先进单位”。

2014年6月,时任自治区党委常委、宣传部部长沈北海(现自治区政协副主席)在新华社广西分社2014年第33期《领导参考》中的文章《搭建舆论主渠道融通官、民舆论场——广西河池探索以“网络问政”打通“两个舆论场”》进行批示,对河池“网络问政”做法给予肯定。

2014年8月,全区网络问政工作会议在河池召开,与会人员参观河池网编辑部。

矩阵发力,凝聚人气的“两微”

河池网新浪微博开通于2011年3月,同年5月通过实名认证。微博于今年初重新整合发力,截至目前,微博共发布微博5800条,粉丝近5万,近期日均浏览量3万人次以上。

河池日报微信公众号“悦读号”,推出不到一年半,一直不遗余力地为广大“微友”提供多样化原创新闻、互动式生活服务,并通过不定期举办线下互动活动,沉淀了一大批忠实用户。截至目前,“悦读号”粉丝量接近3万,已成为河池本土影响力最深远的微信公众平台。

由南国早报与新榜联合发布的多期广西微信影响力排行榜显示,河池日报“悦读号”周阅读量大都在12万人次以上,最近一期排行榜(9月17日)排名媒体类第5名。

2015年4月,报社获互联网出版许可证,成为广西唯一获此资质的地市级媒体。

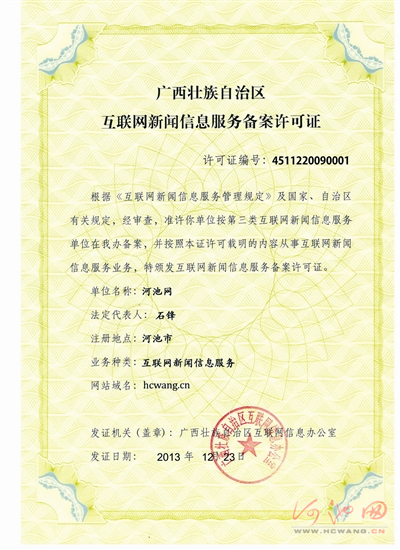

互联网新闻信息服务备案许可证。

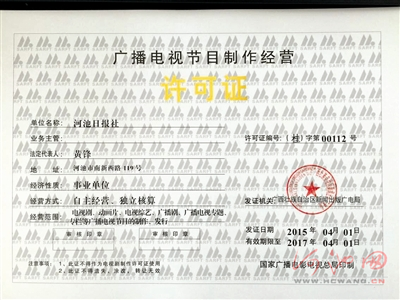

报社是目前广西地市报中唯一一家获得信息网络传播视听节目许可证的单位。