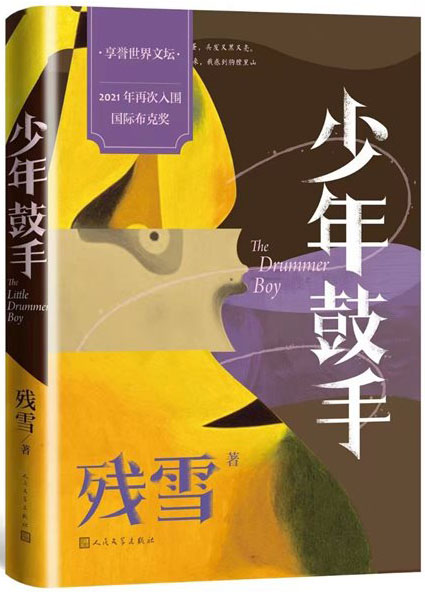

此次出版的最新小说集《少年鼓手》共收录了残雪近期的14个短篇。新作继续保持了强烈的先锋艺术特征,将司空见惯的生活细节,进行夸张与变形,营造出一个超越存在的精神世界。残雪的写作具有自由的创造性,她以一种勇往直前的姿态来挣脱那些传统文学的束缚力量。其极具个性的写作、内含的哲学力量、对文学的乌托邦式理解,令人耳目一新。

以极简语言,营造丰富内涵

残雪的小说语言以一种回归字词原始形态的方式,重新建立了汉语的自然表达。尽管残雪一再谈论西方现代、后现代哲学,研究她的学者也为她罗列了包括海德格尔、萨特、加缪、卡夫卡、博尔赫斯、卡尔维诺等在内的一个长长的名单来作为残雪小说的精神养料来源,但实际上,残雪的小说语言是非常地道的中式表达,没有长难句,也很少见到时髦词汇和西式语法。她的语言明白晓畅,犹如穿堂之风,充溢着简洁明亮的坦荡感,令人感到一种单纯出自语言本身的、毫无修饰的天真烂漫。例如,她描述少年鼓手时说:“少年鼓手生着雪白的脸蛋,头发又黑又亮。他走在大队伍前面,鼓声响起来,我感到胸膛里山崩地裂。”残雪的遣词造句毫不复杂,没有任何技巧痕迹,但简单的三两句,就能击中读者的内心。

虽然残雪的语言充满了天然去雕饰的自然之风,但她的行文和整体风格却很难只用“自然简洁”概括。残雪擅长使用陌生化的技法来增加小说语言的新鲜感与象征性。她用自己独特的行文逻辑来串连简单的句子,使这些简单的句子在特定的不合常理的逻辑的驾驭和催化之下,拥有了更为本真和复杂多变的小说内涵。

文学是走在哲学前面的探险队

残雪曾经说:“我在艺术上一贯追求极致。……向内的文学实际上比大部分表面层次的向外的文学要宽广、宏大得多,因为我们各自开掘的黑暗地下通道所通往的,是无边无际的人类精神的共同居所。”这段话印在《少年鼓手》的封底。

残雪一直追求的,并非合乎现实的逻辑或者秩序,而是心灵的逻辑和秩序。她在谈及自己的创作时曾说,文学是走在哲学前面的探险队。残雪“通过学习西方,然后进行反思,再回过头来看我们自己的文化,就产生了一种化腐朽为神奇的艺术。”她认为继承传统只能通过再造或者重新创造的方法。《少年鼓手》比较集中体现了这些年,残雪的哲学思想在文学创作上的实践。

诺贝尔文学奖十八位终身评委之一、著名瑞典汉学家马悦然称残雪为“中国的卡夫卡”;美国作家苏珊·桑塔格也曾说:“如果要我说出谁是中国最好的作家,我会毫不犹豫地说:‘残雪。’”但如何评价残雪的创作,在当代中国仍是一件困难的事情。对于残雪本人而言,“新实验主义”写作的实践也殊为不易。但作为一位有着独特创作经验与创造力的作家,残雪也越来越成为一个能够引发国内读者阅读兴趣的中心人物,其作品的价值也逐渐得到更多人的认可。

《少年鼓手》收入的14个短篇,风格较为统一,继承了她一以贯之的“寓言”式叙述风格,小说通过一种类似“梦呓”的叙事方式,自由穿梭于现实与想象的空间之中,并且通过这种自由叙述,来实现由心灵真实驱动的,对物质、肉体、灵魂或者过去、未来、童年、成年的直接表达与议论。《少年鼓手》的每一个短篇,都表达了强烈的、压倒性的、不受任何拘束的自我意识,其所造成的理解上的钝感,恰好是残雪努力扩展中文语言内部空间的必经之路。