【摘 要】童书是构筑儿童文化的重要元素,更是实现文化教育功能的重要媒介。本文基于传播游戏理论的概念和基本特征对市场“盈余”状态下童书文化教育功能的实现路径进行理论反思,提出新传播环境下童书出版要实现其文化教育功能需要在童书阅读的“形式”和“内容”两个维度,建设“文化符号”和“主题思想”的“嬉”性表达路径,从而使童书的文化传播过程与儿童阅读的游戏性过程相统一。借由“嬉”性表达路径,指出童书文化教育功能应走向由"教化"向"游戏"的童书文化教育形式创新、由“形式”到“内容”的双重文化体验创新,以使童书出版更好地服务于弘扬传统文化和跨文化传播等具体任务,提高我国童书在世界范围内的文化影响力和对儿童的精神引领力。

【关键词】媒介阅读;文化教育;传播游戏理论;童书出版

童书不仅是最适宜于儿童接受的传播媒介,更是儿童文化的有机成分,是国家、政府对童年文化设计的重要组成部分,从国家文化战略高度看,童书出版事关文化自信和民族未来。[1]近年来,随着全民阅读工程、中华优秀传统文化传承工程等一系列重大举措的实施,童书的文化教育功能受到越来越多的关注,“以文化人,以文育人”已经成为童书高质量发展的重要特征。但正如习近平总书记所指出我国文化供给已经不是缺不缺、够不够的问题,而是好不好、精不精的问题,优质原创童书相对较少,原创童书的文化传播效果欠佳等问题依然突出,对童书的文化教育功能形成巨大挑战。同时在国际童书出版舞台上,我国童书出版取得了举世瞩目的成绩,优秀童书作家、作品频频获得国际性奖项,童书“走出去”品种和数量逐年增加并推广辐射全球将近200个国家和地区,中国童书出版的国际地位日益凸显。但如何协调我国童书出版的“本土化”和“国际化”,在确保优秀文化基因的同时加强文化的国际传播力仍然是中国童书出版国际化发展的重要瓶颈。因此在牢固把握童书出版的社会效益第一,努力实现社会效益与经济效益并重的高质量发展阶段,一个重要思路就是需要基于童书的媒介基本属性,运用传播理论探寻有效实现童书文化教育功能的基本规律,使童书出版从经验走向理性,从而更好地实现童书对儿童的精神引领作用,不断提升我国童书出版的文化教育功能和国际文化影响力。

近年来技术革命使包括童书在内的媒介形成了巨大的“盈余”状态,这种状态引发了传播范式的变化。[2]传播不再是单向和线性的传递,而愈加表现为一场受众主动选择的游戏,“人们翻阅报纸,打开电视,选择自己感兴趣的版面或者频道,选择自己满意的时间和空间去阅读或者观赏,人们按照自己的主观兴趣对报刊或者电视招之即来,呼之即去”[3]。与成人媒介不同的,虽然影视、游戏同样广泛地渗入儿童生活,但影视、游戏等媒介在很大程度上会受到来自家长的传播阻力,因而饱含亲情元素和教育期待的童书这一纸质媒介在媒介融合的大趋势下,依然是最易于被儿童、家长和教师接受并对儿童产生巨大影响力的传播媒介。且我国童书市场规模巨大,在繁荣的童书市场之下,“优质童书选择”和“关照儿童的阅读兴趣”已经成为出版方和消费方的共同课题。因此基于传播“盈余”状态,关注受众在传播过程中主体地位的传播游戏理论理应进入童书研究视野,成为探索童书高效传播以及实现童书文化教育功能的重要理论依据。

一、传播游戏理论及其媒介阅读观

(一)传播游戏理论

20世纪60年代,随着书籍、影视等各类传播媒介的空前兴盛,具有物理学和心理学双重背景,并投身于传播学研究的密苏里大学新闻学院特聘教授威廉·斯蒂芬森(William Stephenson)基于自身学术基础,捕捉到大众所喜闻乐见的媒介均具有好玩、有趣的基本特征。在大众传播研究广泛聚焦于“媒介对受众的影响”之时,斯蒂芬森敏锐地意识到,媒介与受众并非单向线性的关系,只有当媒介能够满足受众的趣味时,传播才真正发生。因而他一改传统传播学“刺激—反应”的传播控制研究思路,开始致力于探索媒介与受众娱乐体验之间的关系,关注受众主体性对传播效果的影响。

1967年斯蒂芬森出版《大众传播的游戏理论》,标志着传播游戏理论的诞生,该理论提出“传播是体现受众高度自主性和主观性的游戏”。书中用“play theory”来概括传播的本质,因此后继者将这一理论观点称为“传播游戏理论”。虽然斯蒂芬森的传播游戏理论引发了学界的广泛关注,但正如柯泽教授在为传播游戏理论研究专著《游戏人、Q方法与传播学》一书所作的序中所指出的“传播游戏理论的概念并不系统,基本上以零散和碎片化的方式存在于《大众传播的游戏理论》一书当中”。但整体而言,这一理论的核心内容是传播要充分肯定受众的主观能动性,关注受众的情绪在传播中所起到的重要作用,认为受众的媒介阅读是一种游戏过程,而这一过程既表现为表层的游戏行为,同样也包含着深层的心理游戏。本文以童书为研究对象,主要依托传播游戏理论的媒介阅读观,思考并建构当前我国童书文化教育功能的传播路径。

(二)传播游戏理论的媒介阅读观

1.媒介阅读中媒介与受众的地位置换

在传统传播理论中媒介是绝对“权威”,媒介是传播的主体,受众在传播过程中则处于被动地位。而传播游戏理论彻底颠覆了这种认知,认为传播的效果是由受众决定的,与其将媒介视作改变受众的工具,倒不如把媒介视作自我取悦的玩具,传播效果的关键在于每个人自身对于媒介的主观态度。[4]这就使媒介传播研究发生了重大转向,从关注媒介转向对受众的关注和重视。而这一转变在媒介激增甚至泛滥的时代背景下,在无限的媒介市场和有限的受众注意力形成激烈矛盾的现实之中,对于媒介如何在信息汪洋中成功“胜出”并成功地捕获受众注意力具有非凡的解释力。在童书出版领域则提醒童书媒介要勇于放下自我,深度关照儿童“受众”的需求,将儿童读者置于童书出版之“始”。

2.媒介阅读过程存在“纯粹乐趣”和“乐得乐趣”

斯蒂芬森用新闻阅读的自主、自愿、“爱读不读”等特性来解释受众媒介接触的“游戏”特性,指出媒介阅读是受众在游戏中体验自己的存在和价值的过程,与功利性目的无关。基于对新闻阅读的分析,他指出阅读包含着初级和高级两种不同的水平,无论是指向外在形式的初级阅读还是指向内在心理体验的高级阅读都是游戏。其中初级阅读是指人们在阅读时可以“一会儿读点这,一会儿又读点那”,阅读获得的是“纯粹乐趣”;而高级阅读则是个体基于自身先前的兴趣系统、按照自身的阅读习惯,在各类有组织的信息中自如转换,这时受众的主体选择性更为突出,他们关注的是自身的心理体验,是一种带有自我选择特征的“自我取悦”过程,斯蒂芬森将其称为“乐得乐趣(Ludenic)”。[5]这一理论分析深刻地揭示出传播是基于受众对媒介内容的选择而产生的结果,受众的主观选择才是影响媒介传播效果的关键所在。儿童阅读同样是兼具“纯粹乐趣”和“乐得乐趣”的心理游戏过程,非功利、游戏化的阅读让儿童的阅读行为纯粹而更值得呵护和尊重。

二、传播游戏理论下童书文化教育功能的“嬉”性表达路径

传播游戏理论诞生于媒介“盈余”和彼此之间高度竞争的时代背景中,是对“传者地位式微”而“受众地位日渐”的理论回应。强调在纷繁的媒介环境下,受众会根据自身先前的兴趣经验和喜好主动地进行选择,从而形成优胜劣汰的媒介发展态势。因此,传统媒介必然需要走下高高在上的传播控制神坛,成为听从受众呼声的传播服务提供者,必须依据受众兴趣、经验、喜好、习惯等特征进行精准传播。传播者要想实现自身的商业或政治、宗教等目的,就必须要以受众为本位。[6]

(一)童书文化教育功能“嬉”性表达路径的两个维度

在传播游戏理论之下,只有当童书能够使儿童读者高度沉浸于阅读游戏之中时,才能在童书与儿童间实现通畅传播。因此,童书文化教育功能的实现便需要遵循传播游戏法则,实现文化的“嬉”性表达和传播,强调儿童在童书阅读过程中的游戏性和内在精神的满足。

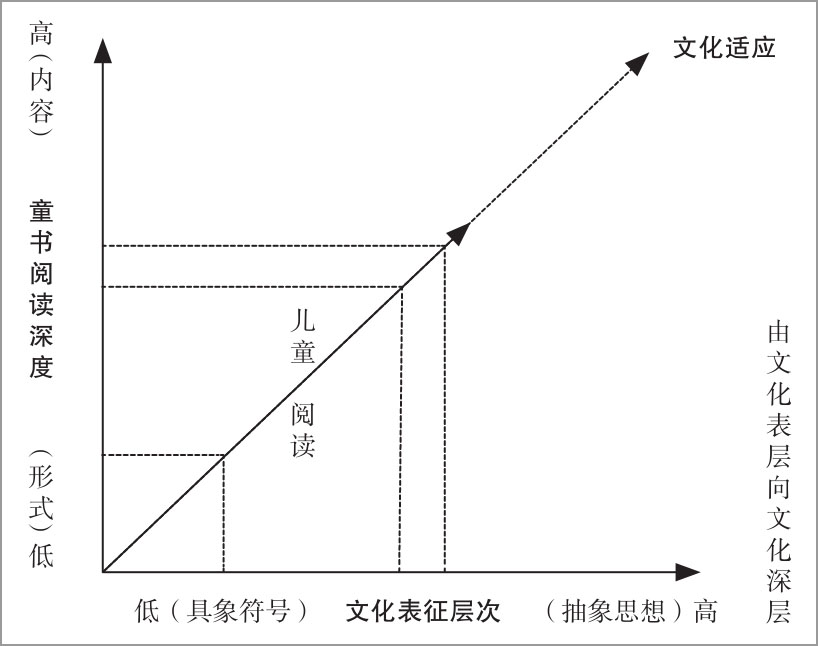

首先,文化教育功能走出传统的“我说你听”的教化思维,从“教化”走向“游戏”,即在“纯粹乐趣”和“乐得乐趣”两个阅读的心理层面上,使儿童读者如痴如醉地沉浸于童书阅读,在“游戏”境界中主动地接受文化,进而实现文化的有效传播。也就是说童书要为儿童读者营造双重游戏体验,先通过趣味化的“形式”乐趣,如装帧设计、绘画、媒材等外在特征吸引儿童的注意,使儿童乐享童书,同时确保童书内容与儿童读者内在阅读兴趣的内在一致性,使儿童读者在阅读体验中获得内在愉悦和满足,通过从“形式”到“内容”的渐进性文化渗透实现童书的文化教育功能。当前我国童书出版着力于对传统文化的表达,也同样一直处于对文化表达路径的探寻过程之中,而从《荷花镇的早市》到《别让太阳掉下来》这一儿童中心日益凸显的发展历程,恰恰反映出童书文化教育功能实现的路径亟须转向。在《别让太阳掉下来》的画面中,当中国传统漆器色调和民族手工玩具形象巧妙地寓于深受儿童读者喜爱的人物形象和游戏性的故事中,才能因由故事的趣味和形象的可爱,引发儿童对于文化内容的深度感知、理解和认同。

其次,尊重文化表征的三个基本层次,由浅入深地实现对儿童读者的精神引领。通过文化表征的三个层次:外在的可观察的物品和习俗,如服饰、饮食等文化符号、春节贴对联等节日习俗;价值观层次,例如对于勇敢、善良、进取等基本生活态度;文化心理层次,人们知觉、思想过程、情感以及行为方式,[7]使文化教育功能的深度借由具象的“符号”,通过“主题”不断向抽象的“思想”推进,从而实现儿童读者真正的“文化化”。也就是说童书出版中对文化的表现需要逐层深入,在向儿童不断呈现具象的文化符号基础上,逐渐通过主题渗透文化价值观,进而表现文化思想,从而才能实现文化教育功能的有效传达。例如原创佳作《两个天才》不仅用荒诞的表现手法将儿童带入异想天开的游戏世界,同时通过画面巧妙地将珠穆朗玛峰、龙王庙、伊瓜苏瀑布等具象的中外文化符号融于童书之中,但作者并没有止步于此,而是借由故事的高潮——“灯泡破碎”和文字“我们该干点什么呢?”的提示,唤起儿童对“行动”这一主题的感悟,全书虽然没有讲一句道理,却使儿童在游戏化的阅读体验中不知不觉地主动接近“知行合一”的文化思想,实现了优秀传统文化的现代传递。

图1 童书文化教育功能的“嬉”性表达路径

(二)“嬉”性表达路径与童书文化教育功能的实现

传播游戏理论视角下,童书文化教育功能的“嬉”性表达路径,即强调以儿童读者的阅读特征和需求为参照,以“游戏”体验为主线,在童书形式和内容、文化的具象和抽象两个维度渗透“嬉”性要素,从而在文化表征层次和内容表达深度两方面的不断提升过程中使儿童读者从接触文化逐渐通向文化、理解文化。

首先,童书出版要着力建设“文化符号”和“阅读形式”,即横、纵两条具有游戏性的表达途径,使童书摆脱粗浅和表层的“轻浮美”,能够真正由浅入深地实现对文化的合理表达,在内容和形式的双向推进过程中实现文化教育的功能,使儿童借由童书这一媒介,“享用”社会与历史的精神财富“爱、正义、善、真实、美”等等,这一过程就是从文化教育中获得生命成长的滋养与意义,[8]最终实现文化适应。

其次,童书出版的文化教育功能实现有赖于儿童通过阅读与童书的互动过程,而“嬉”性表达路径的核心就在于使童书设计、文化表达尊重儿童读者的游戏特征,从而使童书得以与儿童形成更为良好、和谐的阅读互动,使儿童读者在从形式体验到内容体验,从具象文化表征到抽象文化思想上不断与文化发生交流和碰撞,接近文化、理解文化,逐步实现童书的文化教育功能,最终通向儿童读者的文化适应。

三、传播游戏理论视角下我国童书文化教育功能创新

童书出版是关系儿童发展和国家未来的社会公共文化事业,与其他社会文化服务机构一样,同样承担着立德树人的重要使命,承担着儿童文化教育的重要责任。本研究基于传播游戏理论所构建童书文化教育功能的“嬉”性表达路径,对我国童书出版如何实现文化教育功能创新带来启发。童书出版一方面要尊重传播规律和儿童受众特点,以理论指导实践,在更高层次上探索童书内容和形式的高质量发展模式;另一方面其文化教育功能创新路径必须有迹可循,回归实践,在遵循“嬉”性表达之路径时,须从“文化教育形式”和“文化教育体验”方面建立起儿童受众与文化的有效链接。

(一)由“教化”走向“游戏”的童书文化教育形式创新

传统意义上“教育”与“游戏”是两个相互对立的概念,在我国古代文化中就有“业精于勤而荒于嬉”的经典论述。而随着教育理论与儿童研究的不断深入,“游戏”与“学习”、“游戏”与“教育”逐渐摆脱二元对立,认为“儿童是以游戏为生命的”,当教育能够基于儿童的兴趣和经验,成功诱发儿童产生内在的学习动机时,教育对儿童来说就是一种游戏。儿童的教育是引导其在游戏中自然而然的发现式学习,因此作为儿童教育重要组成部分的文化教育亦应走向游戏。

但古今中外旨在培养儿童道德意识和道德行为的道德小说占据童书的大量份额,时至今日童书中的“教化”依然无处不在,只是它们越来越懂得如何尊重儿童文学艺术表现的规律和自由。[9]而这种艺术表现的规律和自由在本质上必然受制于儿童读者在游戏中学习与发展的基本规律和特点。童书要想真正地实现文化教育功能,就必须摆脱一味地向儿童“塞东西”的行为主义思维,关注儿童在阅读中的主体地位,俯身走向儿童,意识到游戏是有效的濡化手段,是个体接受文化熏陶影响而“文化化”的基本过程,游戏中的文化适应是个体社会化过程中的关键一环,[10]只有使文化与游戏共舞,才能让儿童在愉悦的阅读过程中学习文化、适应社会生活。

1.突出对童年游戏的表现,实现文化与游戏的同步传送

儿童游戏本身就是文化的重要组成部分,因此童书对于游戏文化的表现往往是超越个体的日常游戏经验的,着力于通过集体原型来表现与时代相适应的游戏文化。引进版童书研究中就发现了这样的特点,这些童书常常依托儿童的日常游戏经验,将滑板运动、棒球运动、海盗游戏、超人扮演、马戏演出等塑造成故事背景和内容场景,[11]使儿童自然而然地在沉浸于故事情节的同时,被这些集体游戏原型所同化,带有群体文化印记的游戏也就逐渐成为了读者的游戏。但相比较国际畅销作品《不一样的卡梅拉》《大卫,不可以》《皮特猫》等作品中无处不在的儿童游戏场景而言,我国原创童书描绘和渗透儿童游戏的意识总体还不强。但近年来一些优秀童书作品如《星期三下午捉蝌蚪》就特别描绘了儿童游戏,在游戏中巧妙地通过嵌入“鱼语”实现对甲骨文和象形文字等文化内容的呈现;《滚雪球》《神探狗汪汪》等低幼童书作品也在一定程度上表现了童年游戏,如儿童堆雪人、玩纸面的“视觉大发现”等游戏等,突出了儿童阅读与儿童游戏过程的统一,通过游戏文化这一最贴近儿童经验的内容,以最为简单和直接的方式让文化教育功能走向儿童。

2.打造游戏性的文化符号,提高文化的辨识度和亲和度

游戏化传播已经成为国际媒介传播所惯常的策略和方法,国际童书出版中就特别重视通过打造具有典型游戏特征的文化符号实现文化传播范围的最大化。例如,当孩子们提起“牛仔”时,想到的可能并非美国西部大开发的历史事实,而是一个带有特定服饰特征,浑身散发着励志和自由的积极精神的“酷”形象;提到“海盗”可能想到的也并非邪恶,而是具有传奇色彩和魔幻气质的外在形象;童书在文化节俗的表现上更是着力彰显游戏性,努力为儿童营造“礼物从天而降”和“不给糖就捣蛋”等游戏感受。但我国童书的优秀中华传统文化传播研究刚刚起步,缺乏打造童书文化符号的经验,在文化表征上往往强调文化的广博和深度。国际上畅销童书中的节日往往被符号化地聚焦和定型,绝大部分作品中的圣诞节都突出地表现为“圣诞老人送礼物”的节日,在《神奇校车:中国大游历》中,中国的春节也同样以儿童的游戏为主线被充分地聚焦,春节被描绘成为“放15天鞭炮”的超长假日,最后一天的元宵节则是“孩子们打着灯笼在村里走”的日子。与之相对,我国原创童书作品对春节符号的描述就过于铺陈,包括了饺子、爆竹、舞龙舞狮、灶王爷、对联、灯笼、压岁钱等诸多节俗内容,春节的游戏特征并未得到突出,使儿童难以把握节日的典型特征,喜爱程度也因此大打折扣。[12]虽然中华文化强调博大、包容和开放,但在童书这一特定媒介的传播中应充分重视游戏特征,打造具有快乐度和辨识度的中华文化符号,从而塑造儿童积极的群体文化意识,在实现童书文化教育功能的同时,实现优秀中华文化的国际化传播。在童书出版中尽量避免对于节俗的生硬表达,关注《小粽子,小粽子》《饺子和汤圆》等作品的表现方式:一方面通过凸显的文化符号,使文化更容易被儿童识别和接受;另一方面,通过故事所渗透的积极情绪,使儿童读者能够借由愉悦的阅读过程真正走进文化、热爱文化。

(二)童书“形式”和“内容”的双重文化体验创新

传播活动如何赋予传播内容一种类似于游戏的阅读体验,引导受众沉浸其中,获得最大程度的阅读乐趣与情感体验是传播游戏的核心内涵。[13]而为童年文学的价值核心就是游戏精神,它是作家在“自我表现”与“再造童年”基础上,对儿童读者的审美呼应和精神引领。[14]可见无论是作为媒介的童书,还是作为文学内容的童书,“游戏”都是其最为本质的特征之一。童书内容中所隐含的社会角色、行为方式、人际关系、道德价值,甚至是包含在其中的衣食住行等具体的文化内容都将在愉悦的阅读盛宴中作为佐餐和调料进入儿童的身体,长成其骨骼、肌肉和头脑。

但现代童书已经超越了儿童文学的内容范畴,演进为融材料、技术、内容、包装为一体的立体化童书概念。布书、拉页书、立体书、音乐书,甚至是电子交互童书等越来越多样的童书形式,正是童书超越儿童文学内容范畴的典型表现。童书出版类型的多样化,同样也是满足儿童审美需求的重要手段,童书的封面、装帧等设计若能激发儿童的兴趣与探索的欲望,无疑会吸引儿童的阅读注意力,从而对童书的传播产生积极效果。[15]童书形式的多样性,恰恰反映了童书在形式上与儿童初级阅读游戏行为之间的呼应。因此在传播游戏指引下,童书需要从“形式”和“内容”两方面共同营造游戏体验。

1.创新童书的文化表现形式,唤起儿童的立体文化知觉

儿童受众相对于成人来说,最大的特点在于其处于前运算智力阶段,对事物的认识过程更加受到自身感知觉和事物具体形象的影响。[16]因此童书与其他图书相区别的一个重要特征便在于需要从形式上吸引儿童,从而使儿童能够首先产生对书的兴趣,愿意拿起书、阅读书,进而形成阅读兴趣、习惯和能力,只有这样才能使童书的文化教育功能得到发挥,且对于年龄越小的儿童就越是如此。

近年来我国原创童书的出版形式不断创新,采用不同开本和工艺的立体化、玩具型童书,诸如异形书和发声书、洗澡书和触摸书、洞洞书、拉拉书、热敏材料书等层出不穷。但在童书形式与文化因素的结合上仍然需要进一步探索,虽然近年来乐乐趣等出版机构推出了《大闹天宫》《花木兰》立体书等将文化内容与童书形式有机结合的佳作,《洛神赋》《京剧猫》等中国风情作品层出不穷,《四季的故事》《老鼠嫁女》《漏》等突出中国剪纸、皮影、绘画风格的作品集中涌现,《老虎外婆》《猪八戒吃西瓜》等传统连环画作品的绘本化使传统作品再现生机,但总体而言,传统文化与童书形式的结合度仍然不高,传统书画、布艺、折纸等手工艺和非物质文化遗产与童书形式的结合仍存在广阔的创新空间。此外,优秀中华文化是传统与现代的结合体,童书出版应该充分关注现代文化元素在童书设计中的应用,意识到文学、艺术、教育、科技,以及建筑、饮食、曲艺、服饰等都是典型和特殊的文化表现形式,[17]从而能够超越传统,实现对当代优秀中华元素文化的挖掘和表达,使儿童从生命的最初就浸润于多样、立体的文化要素之中,不断感知并吸收文化营养。

2.提高童书内容的游戏性,激发儿童的文化好感度

内容制造是传统媒介的优势,也是其于媒介竞争环境中安身立命的法宝。童书作为传统媒介的典型代表尤其需要内在价值,如果童书无法生产具有知识性和思想性的价值信息,任凭其形式上添加再多的游戏和文化元素也终将是空洞的躯壳,无法形成竞争优势。因此童书的文化教育功能必须与童书的内容紧密联系,经由形式、内容,最终通过感受和理解作品的内在精神实现文化引领。从这一意义上来讲,传播游戏理论视角虽然强调童书内容的游戏化,但游戏化并非目标,而是意在唤起儿童的文化参与动机而刻意埋伏的线索,其目的是引导儿童在游戏化的阅读体验中接近作品的思想主题,实现对儿童行为、情感和思想的文化教育影响。

这也就意味着童书出版需要借由儿童喜闻乐见的游戏化表现特征渗透精神层面的文化内涵,将生硬的文化符号表征和讲“道理”式的阐述方式呈现在趣味的故事表现方式中,使儿童读者愿意并能够主动参与文化传递过程。例如丰子恺图画书奖获奖作品《进城》不仅创新性地将“父子骑驴”这一传统故事进行了改编,融入了传统文化中的诸多人物和文学符号,如孙悟空、林黛玉、武松、姜太公等,更为重要的是这一作品还透过中华优秀传统文化中的人物符号表达出了人物所蕴含的精神与思想,将敬老、勇敢、承担等传统观念巧妙地融于童书情节之中,并最终通过骑驴父子遭遇“姜太公钓鱼”这一场景后的顿悟,直击中华文化“不苟为”“不刻意”的思想,走入淡定和随缘的文化境界。

正如对《进城》的创新性表达一样,童书出版还需要特别关注一点,即游戏性绝非全新事物,我国传统童书出版中有大量具有游戏特质的佳作。《龟兔赛跑》《猴子捞月》等传统作品为儿童营造了独特的审美游戏情境,使儿童读者在与童书的交流过程中产生了姚斯所提出的“同情型认同模式”,[18]当他们在读“兔子”和“猴子”时,会自然地对人物产生一种“蠢到家了”的阅读评价,在阅读过程中形成“众人皆醉我独醒”的读者优越感,从而使阅读过程成为充满欢愉和胜任感的游戏体验过程。传统童谣中的词语接龙、词语开花等表现形式对于儿童来说同样是游戏的过程,诵读“一个小孩穿花鞋,歪歪扭扭去上学,老师嫌他年纪小,他背着书包往家跑,跑跑跑不了,了了了不起,起起起不来,来来来上学,学学学文化,画画画图画,图图图书馆,管管管不着,着着着火了,火火火车头,头头头米了,迷迷迷眼了,掩掩掩手了,手手手榴弹,看谁是个大笨蛋”的过程可以令儿童获得语言和游戏的双重快感。而众多国际畅销作品中也存在着以我国传统故事为原型的改编作品,如《萝卜回来了》《七只瞎老鼠》等。这些都充分说明我国传统童书中存在强大的游戏基因,因此,提高童书内容的游戏性需要童书出版业者在培育现代作品游戏精神的同时,充分关照传统童书的游戏性特征,形成具有中国特色的童书文化教育功能表达模式。

四、结语

童书是儿童所乐于接受的阅读素材,同时也是具有文化基因的传播媒介。但传统的童书研究较多存在于文学和教育视野之下,其媒介属性未如电视和手机等电子媒介一样受到足够的重视。出版单位市场调研和读者服务能力整体偏弱,受众的接触的主动性与积极性不高,[19]基于媒介传播视角的童书研究并未形成主流。然而市场“盈余”时代使童书的媒介属性日渐突出,童书所蕴含的文化教育功能也在童书出版社会效益第一呼声下日益凸显。在传播范式由媒介主导思维下的“教化”转向受众主体导向的“游戏”之际,基于传播游戏理论视角,关注儿童作为媒介传播过程的媒介阅读者身份特征,审视并反思童书文化教育功能的传播过程与实效,实际上就是在改变童书文化教育功能实现的单向思维方式,基于传播的双向塑造思维来理解童书,意识到在对儿童进行文化教育的同时,童书也必须顺应儿童受众对其的文化改造,从而使童书的文化传播功能适应变化的儿童、变化的时代。当然,在童书文化教育功能的“嬉”性表达过程中需要把握方向,明确“嬉”有利于文化教育功能的实现,但它只是开启文化教育的钥匙,并不是童书所要追求的本质。其目的在于引导童书在媒介高度竞争时代借由“嬉”性特征更好地发挥文化教育优势,形成“嬉”性表达和文化教育的积极融合,从而使童书研究能够更好地服务于弘扬传统文化和跨文化传播等具体任务,使我国童书出版真正走入世界、走近儿童。

参考文献:

[1]谭旭东.守正创新与文化设计:2019年童书出版与儿童阅读推广观察[J].编辑之友,2020(2):18-22.

[2]喻国明,景琦.传播游戏理论:智能化媒体时代的主导性实践范式[J].社会科学战线,2018(1):141-148.

[3]柯泽.斯蒂芬逊传播游戏理论的思想史背景[J].新闻大学,2017(3):107-113,121.

[4]柯泽,宗益祥.媒体只是受众自我取悦的玩具——传播的游戏理论及网络语境下对传媒业的启示[J].新闻记者,2014(2):46-50.

[5]宗益祥.游戏人、Q方法与传播学:威廉•斯蒂芬森的传播游戏理论研究[M].北京:中国政法大学出版社,2017:92-104.

[6]喻国明,杨颖兮.参与、沉浸、反馈:盈余时代有效传播三要素——关于游戏范式作为未来传播主流范式的理论探讨[J].中国出版,2018(8):16-22.

[7]钟年,彭凯平.文化心理学的兴起及其研究领域[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2005,25(6):12-16.

[8]金生鈜. 学校教育生活之于儿童的意义——对儿童享用教育生活的现象学解释[J].教育研究,2018(6):8-15.

[9]方卫平.伦理学视域下的儿童文学[J].浙江师范大学学报(社会科学版),2015,40(5):1-9.

[10]刘焱.儿童游戏通论[M].北京:北京师范大学出版社,2004:41-48.

[11]刘晓晔,王天娇,王壮.文化符号在美、日两国儿童图画书中的表现形式与特征研究[J].出版发行研究,2018(7):85-88.

[12]李月珠. 幼儿对图画书中节日图画符号理解研究——以春节和圣诞节为例[D].北京:首都师范大学,2019:40-43.

[13]蒋晓丽,贾瑞琪.后互联网时代的传播游戏化及其表征——一种符号学视角[J].社会科学战线,2018(1):149-156.

[14]李学斌.游戏精神:再造童年和自我超越——论童年文学的审美价值取向[J].上海师范大学学报(哲学社会科学版),2012,41(1):75-84.

[15]李娟娟.打开游戏之门——西方儿童文学意义的转变对童书出版的启示[J].中国出版,2011(15):33-36.

[16]朱智贤.心理学大辞典[M].北京:北京师范大学出版社,1989:791.

[17]彭凯平,王伊兰.跨文化沟通心理学[M]. 北京:北京师范大学出版社,2009:43.

[18]刘绪源.儿童文学的三大母题[M].上海:少年儿童出版社,1995:9.

[19]黄先蓉,马兰.我国专业少儿出版社的国际传播能力研究——基于对九家专业少儿出版社的抽样调查与分析[J].出版发行研究,2019(4):74-78.