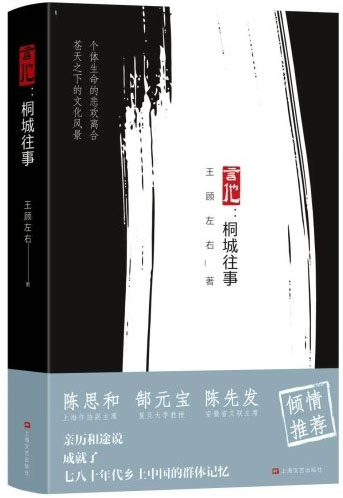

《言他:桐城往事》王顾左右著/上海文艺出版社2020年10月版/46.00元

关键词 文明冲突 田园乡土 时代变迁

长篇小说《言他:桐城往事》读来荡气回肠,回味无穷。作者以其亲身经历以及所听所闻,钩沉辑佚,爬罗剔抉,成就了一部“桐城往事”的历史回望小说,深层次剖析了上世纪30~80年代“过去书中不曾看到”的乡土中国,真实展示了中国农村特有的风貌、风俗、风韵、风情。

乡村题材作品,无论表现什么主题,都是离不开农村以乡人、乡景、乡风等特点为底色而加以展开的原汁原味的描述。《言他:桐城往事》记录了泥墙黑瓦、老人女人和狗的典型背景,那些恬淡超然的田园野土充满愚昧与文明的冲突:陋俗的野蛮、乡规的愚昧、阶级压迫的残酷。小说中的刘大脚,端着红薯稀饭碗串门,家狗眼巴巴地等待着她扔红薯皮……这样的镜头,只有农村所独有,加上其经历,令人过目不忘,更别说小说中婚丧嫁娶、俚语谑言、绝妙对联等,难以言尽的乡村元素,融合于直击人心的人物命运故事中,耐人寻味。

作者在质朴平实的叙事中,大量细节的描写和隐线的设置,平添了人们的阅读情趣。描述人物特征和农村社会现象,小说往往不直接告白,而是通过一个个小小细节,让人联想和思考,从而获得新的认知。如写男人们从不注意的“自然巧配”(小说描写雁阵与插秧人的队形两者相似),认为“飞行中的雁子是不拉屎的”。这里正是天上的雁阵与地上村民的队形相映成趣,既给人以“天人合一”的哲学遐思,又描写了农民劳作的专注和辛苦。

再比如,刘大脚对耕牛“高高抽起竹鞭,然后又轻松放下,再扬起,再放下”,以及她晚年时目睹耕牛被宰杀不由地对老村长诅咒:“杀牛的人,都不得好死!”刘大脚虽时时表现出硬骨头的倔强,但深藏心底的恻隐也由此体现。乡长由喝不惯啤酒的“弃之”“乐之”“好之”,这一连串细节的呈现,不仅仅看到的是乡长对待酒的态度,更是看到外来文化和时代变迁在乡村中刮起的涟漪。这些细节的描写,都远超表面意义,起到墨少意深之效。

在情节和结构的设计上,小说极具匠心。如表面让一个小拨浪鼓从头至尾在场,而实际安排的是一个“不在场”的五爷始终“在场”,始终与现实纠缠在一起。小小拨浪鼓,像一根红线贯穿了故事前后,同时又设计了一个表面上不在场的五爷,实际上对刘大脚作为“寡欲”“男性化”的人物形象的塑造,起到了一个“性别矫正”的作用。

小说《言他:桐城往事》正是“文外之重旨”“义生文外”,做到了小说中人物、情节、环境三要素具有的丰富含意和生命力,而这个“隐”,不只是这部小说的内容,还包括了对形式的审美,即“伏采潜发”“深文隐蔚”,只有“深文”和“隐蔚”的密切结合,才能产生“余味曲包”,以至达到“篇中之独拔者”的艺术效果。

总绾,《言他:桐城往事》对那个时代乡村的描述,显示了作者对乡土的深情和言说的精巧。联想刘慈欣小说有篇读后感《山,在那儿》,有问登山者为何“登山”?答曰:“山,在那儿。”这一意境,不禁要问作者王顾左右:为何“言他”?我想作者的回答一定是:“他,在那儿。”

他,在那儿,在“桐城往事”那儿,在作者对乡土的深情和言述的冲动那儿! “言他”,有余味,余味又未尽……