【摘 要】文章概述了上海科技学术期刊的基本情况和发展现状。阐述了上海科技学术期刊的整体情况,包括学科分布、创刊时间、出版周期、主管主办出版单位分布、编辑人员构成等;分析了比较突出的上海科技学术期刊出版转型的几大模式;简要总结了上海科技学术期刊的数据库收录情况,以及获奖和项目资助情况;最后,对上海科技期刊发展提出了对策和建议。

【关键词】科技期刊;学术期刊;转型发展;集群化;新媒体;数据库

科技期刊是科研人员发表和传播科研成果的重要平台,是现阶段培养和发掘科技人才的重要手段,也是国家科技软实力的重要体现。[1]科技期刊的发展,对于服务国家科技创新、维护国家信息安全,具有战略性意义。近年来,中国科技期刊取得了长足的进步。2019年8月,中国科协、中宣部、教育部、科技部等四部门出台了《关于深化改革培育世界一流科技期刊的意见》,这份纲领性文件,进一步明确了我国科技期刊改革的指导思想、基本原则、建设目标和重点任务。同年9月,中国科协、财政部、教育部、科学技术部、国家新闻出版署、中国科学院、中国工程院联合推出了“中国科技期刊卓越行动计划实施方案(2019—2023年)”,推动我国科技期刊高质量发展,加快建设世界一流科技期刊,夯实进军世界科技强国的科技与文化基础。

在国家宏观政策指导和项目资助下,上海市的科技期刊发展成效显著,无论是学术期刊,还是技术、生物医学和科普期刊,均取得了令人瞩目的成绩。根据上海市新闻出版局2020年期刊年检统计数据:目前上海市拥有360种科技期刊,其中学术期刊121种(中文101种,英文20种)、技术期刊125种、生物医学期刊90种(中文72种,英文18 种)及科普期刊24种。[2]本文以121种上海科技学术期刊为对象,对其发展现状进行详细分析和讨论。

一、上海科技学术期刊概况

上海科技学术期刊共计121种,其中中文科技学术期刊101种,英文科技学术期刊20种。下面通过梳理2020年期刊年检统计数据,分别介绍121种期刊的学科分布、创刊时间、出版周期、主管主办出版单位及编辑人员构成等情况。

1.学科分布

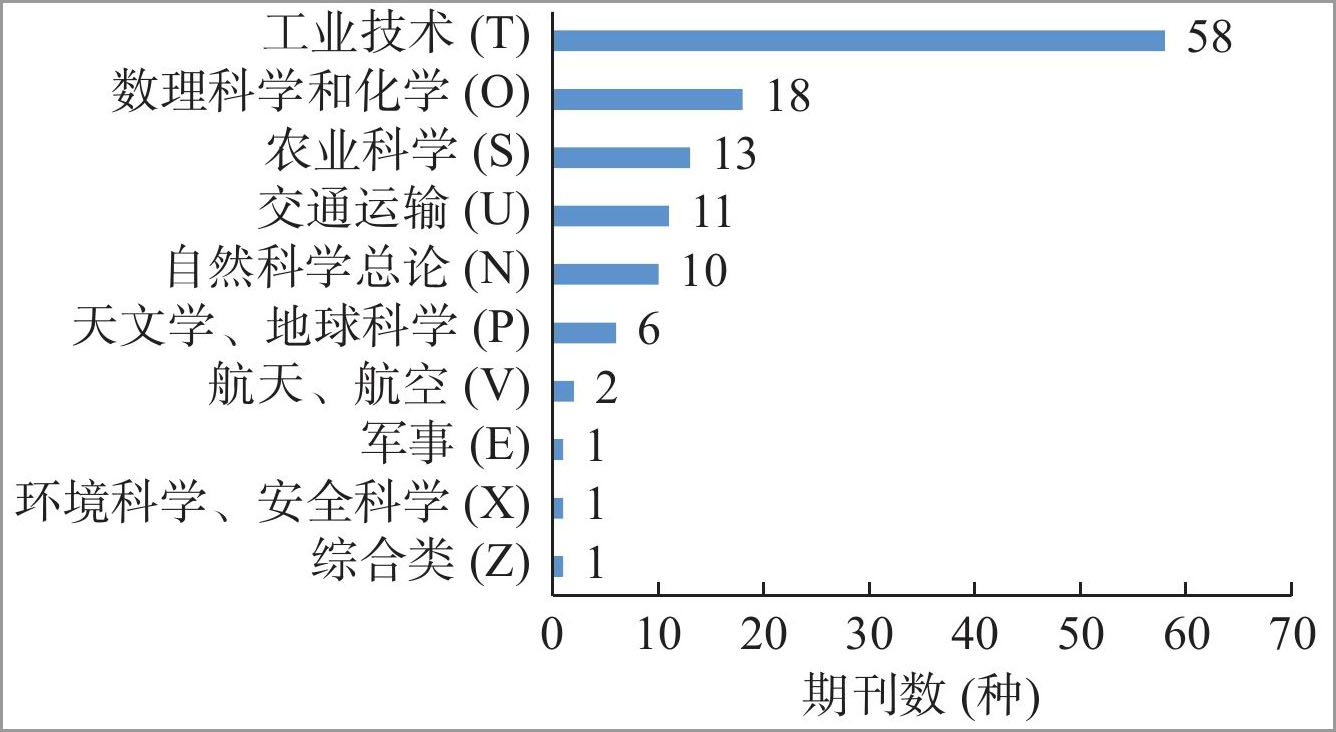

按照期刊CN号末尾附加代码代表的学科分类号进行分类统计(见图1),结果显示:工业技术(T)类期刊总数最多,为58种;数理科学和化学(O)类期刊总数名列第二,为18种;农业科学(S)类位列第三,为13种。

图 1 上海科技学术期刊学科分布

2.创刊时间

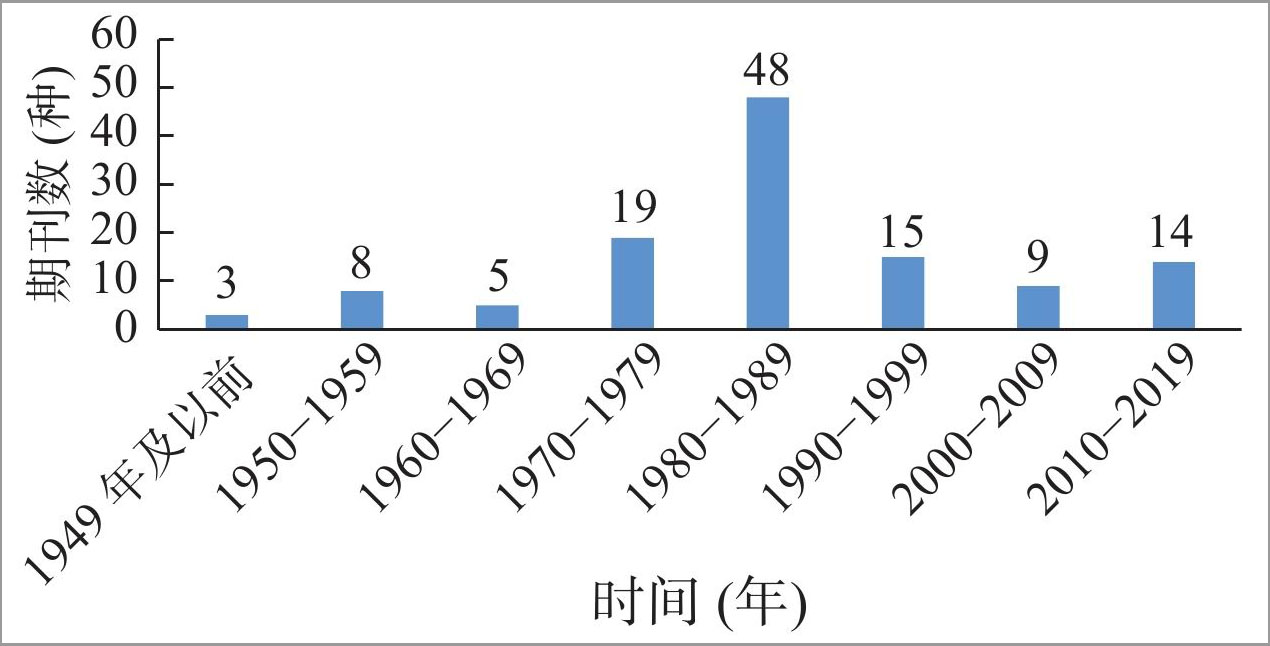

从创刊时间维度分析,上海科技学术期刊主要创刊于1949年后。(见图2)改革开放之后的1980—1989年期间创刊最多,共计48种。1949年前创刊的仅有3种,且均为中文期刊。2010—2019年创刊的14种期刊中,有10种为英文期刊。

图 2 上海科技学术期刊创刊时间分布

3.出版周期

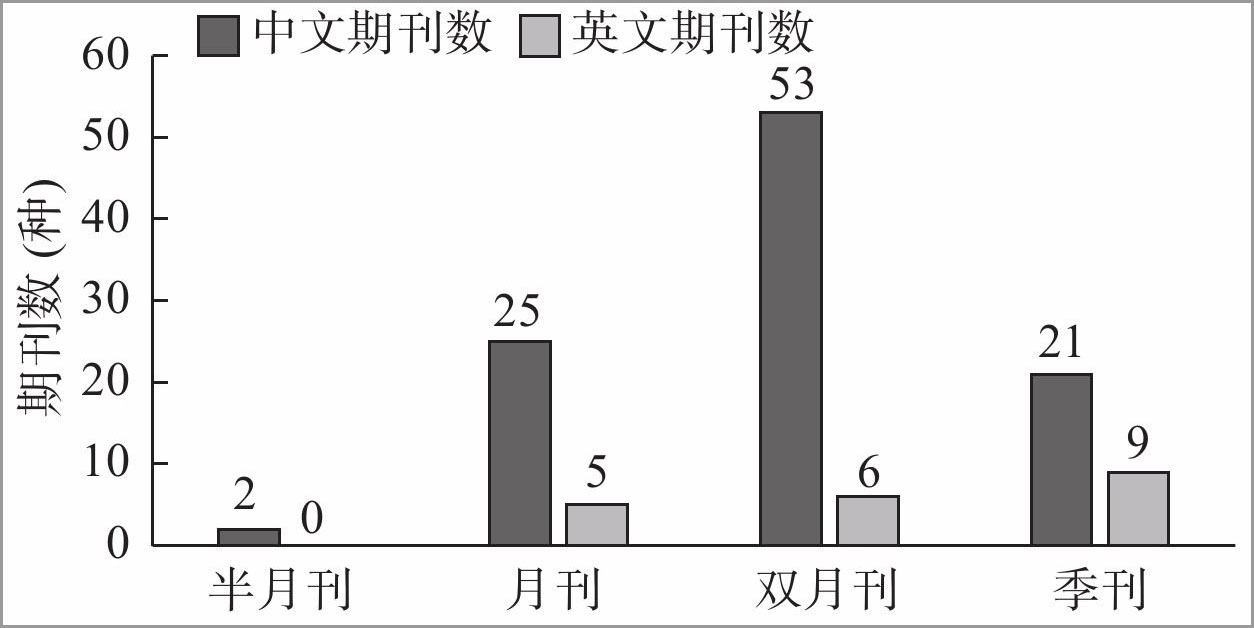

从期刊出版周期维度分析,上海科技学术期刊中,中、英文期刊的情况各有不同。(见图3)上海共有中文科技学术期刊101种,以双月刊最多(53种,占比52.5%),其次为月刊(25种,占比24.8%),另有季刊21种(占比20.8%),半月刊仅2种(占比2.0%),为《中国激光》杂志社有限公司出版的《光学学报》和《激光与光电子学进展》。英文期刊20种,出版周期为季刊的最多(9种,占比45.0%),其次为双月刊(6种,占比30.0%),月刊最少,为5种(占比25.0%)。

图 3 上海科技学术期刊刊期分布

4.主管主办出版单位

中国科技期刊“小散弱”现象普遍,集群化发展的态势较为缓慢,主管主办单位和出版单位总体上分布也比较分散,上海市科技学术期刊也呈现这一特点。

121种上海科技学术期刊分别隶属于35家主管单位,教育部、中国科学院、上海市教育委员会和中国科学技术协会四家主管单位主管的期刊达70种,占比57.9%,主管的期刊分别为26种、17种、15种和12种。剩余的51种期刊分别隶属于31家主管单位,且每个主管单位主管的期刊不超过5种,其中22家主管单位各主管1种期刊。

121种上海科技学术期刊分别隶属于76家主办单位,其中主办期刊最多的前7家单位分别是:上海交通大学(9种)、同济大学(9种)、中国科学院上海光学精密机械研究所(7种)、上海大学(6种)、复旦大学(3种)、上海市农业科学院(3种)和中国科学院上海应用物理研究所(3种),另12家主办单位各主办2种期刊,57家主办单位各主办一种期刊。

121种上海科技学术期刊由108家出版单位出版,其中出版3种及以上期刊的出版单位只有3家,分别为《中国激光》杂志社有限公司(简称中国激光杂志社)、上海大学期刊社和上海交通大学期刊中心,占2.8%;其余105家出版单位各出版1种期刊,占比97.2%。

5.编辑人员构成

从期刊编辑人员构成维度分析,上海科技学术期刊编辑中高职称、高学历的人员占比较高。具有正高职称的编辑人数占总人数的21%,具有副高职称的编辑人数占总人数的25%。其中中文期刊编辑具有博士学位的占总人数的21%,具有硕士学位的占总人数的38%;英文期刊编辑具有博士学位的占总人数的34%,具有硕士学位的占总人数的48%。可见,高职称和高学历人员已逐渐成为上海科技学术期刊编辑的主要力量。

二、出版模式转型

学术出版迄今已有350多年的历史,在其发展进程中,随着市场需求的变化,学术期刊的出版模式也不断更新。目前,国际上学术期刊的主流出版模式有跨国出版集团出版模式、学会/协会出版模式、出版社(期刊社)出版模式、高校和科研机构出版模式等。[3]这些模式大都是以集约化的经营方式,形成规模效应,占据出版市场,并在各学科赢得了高度的影响力。在我国,由于学术期刊出现时间较短、市场发育滞后等原因,出版模式还是以单打独斗的小作坊式的单刊出版模式居多,只有少数期刊采用了集约化的出版模式。

近年来,上海科技学术期刊积极整合资源,努力突破单刊出版模式,寻求集约化转型发展的途径,取得了可圈可点的成绩。下面将探讨上海科技学术期刊在集约化转型之路上取得的进展和成果。

1.以学科牵引的集约化模式

学术期刊记载学科发展中取得的成就,传播学科发展的最新发现,反映本学科的发展历史,承担着为学科服务、跟随并引领学科发展的学术使命。中国激光杂志社就是在这方面进行探索的典型案例。

2004年,隶属于中国科学院上海光学精密机械研究所(简称“中科院上海光机所”)独立运营的4种期刊——《光学学报》《中国激光》《激光与光电子学进展》《中国光学快报》(Chinese Optics Letters)通过整合,成立了光学期刊联合编辑部,2009年进一步实现转企改制,成立《中国激光》杂志社有限公司。2004年,中科院上海光机所牵头成立了中国光学期刊联盟,旨在汇集分散于全国各地的光学期刊。通过10多年的不懈努力,目前中国光学期刊联盟已汇聚了全国56种光学期刊,突破了主管主办出版单位的限制,实现了跨地域的同学科期刊聚合。2005年,中国光学期刊联盟自建了中国光学期刊网,并以此作为联盟期刊共享的数字化出版平台。之后,陆续建设了科云出版平台、中国激光杂志社英文平台Chinese Laser Press(英文缩写CLP)、Researching多学科英文平台、光电汇产品导购平台等,建成了全流程数字化的出版平台。自2009年成立中国激光杂志社以来,通过出版能力的提升,新增了3种各具特色的高水平英文期刊,并缩短中文期刊出版周期,由单月刊提速为“主刊+子刊”的半月刊模式。中国光学期刊的学术水平也在合作与竞争中明显提高,中国光学类英文期刊数量从1种增加到14种,被SCI收录的期刊也从2007年的3种增加到如今的11种。

这种基于同一学科的集约化发展模式,已成为全国专业学科期刊集约化出版的标准模式,得到国内其他学科学术期刊的积极响应和实践[4]。

2.高校主办期刊的集约化模式

上海高校主办的学术期刊大多数还是单刊出版模式,分散在二级学院或期刊编辑部,但也有少数高校期刊正在尝试集约化办刊模式。

(1)设立非法人期刊社或期刊中心作为期刊出版单位,实行事业单位管理体制,隶属于学校的二级部门。在期刊社/期刊中心下设出版部、技术部及各期刊编辑部等,人、财、物由期刊社/期刊中心统一管理。采用这种模式的如上海大学期刊社[5]、上海理工大学期刊社、上海体育学院期刊中心等,将全校期刊都归入期刊社/期刊中心管理;也有如华东师范大学期刊社、上海交通大学期刊中心等,只管理该校主办的部分期刊。

(2)期刊出版单位为具有独立法人的出版社,属于企业管理体制,出版社下设期刊中心或期刊编辑部,人、财、物由出版社统一管理。东华大学就采用这种集约化办刊模式,但目前东华大学出版社仅出版学校主办的少数期刊,大多数期刊仍隶属于二级学院。

3.与专业出版集团合作模式

与专业出版集团合作模式是一种非独立的出版模式,期刊通过挂靠到国内外大型专业出版集团进行合作出版,期刊每年向专业出版集团支付管理和宣传推广等费用,专业出版集团安排专人负责协调期刊出版的相关工作。目前上海科技学术期刊中,英文学术期刊采取与专业出版集团合作模式的较多。上海20种英文科技学术期刊,有19种与国际专业出版集团合作。其中与施普林格(Springer)合作的最多,有11种;与爱思唯尔(Elsevier)合作的有3种,与美国光学学会(The Optical Society of America,英文缩写OSA)合作的有2种,与Wiley-VCH、剑桥大学出版社(CUP)和国际光学工程学会(SPIE)合作的期刊各有1种。与专业出版集团合作模式的优点是期刊可以借助专业出版集团的品牌效应和影响力快速提升刊物的影响力。

上海科技学术期刊选择与国际专业出版集团合作的重要原因是国内极少有自建的国际传播平台。目前比较成熟的有中国激光杂志社、上海大学期刊社和上海交通大学期刊中心等自建的数字出版平台。当国内越来越多的期刊与国际出版机构开展合作,中国激光杂志社等拥有自主数字出版平台的优势就比较明显:不必依赖他人的出版平台,在合作谈判中有更多议价的主动权;可以理直气壮地拒绝“贴牌”合作,要求利益分成,相互合作,互利共赢。[6]相信随着上海科技学术期刊的进一步发展,越来越多的期刊会更加平等地与国外大型专业出版集团开展合作出版。

三、上海科技学术期刊取得的成绩

近年来,上海科技学术期刊发展迅速,一直走在全国同行的前列。以下从国内外数据库收录情况和获奖及项目资助情况等方面进行分析。

1.国内外数据库收录情况

目前,国内外权威数据库主要有“科学引文索引”(science citation index,英文缩写SCI)、“工程索引”(engineering index,英文缩写EI)、“文摘与引文数据库”(Scopus)、“中国科学引文数据库”(Chinese science citation database,英文缩写CSCD)及《中文核心期刊要目总览》(简称“北大核心”)、《中国科技期刊引证报告》等,本文对121种上海科技学术期刊被上述权威数据库收录情况进行分析。

(1)国际数据库收录情况分析

SCI是目前国际学术界公认的较为权威的数据库。根据2020年SCI公布的数据,上海中文科技学术期刊被SCI收录的有4种,分别为《化学学报》《有机化学》《无机材料学报》《红外与毫米波学报》;上海英文科技学术期刊被SCI收录的有10种,占上海英文科技学术期刊总量的50%。在2020年SCI公布的2019年度《期刊引证报告》(Journal Citation Reports,英文缩写JCR)中,所收录的10种英文科技学术期刊均处于Q3区及以上,其中3种期刊位于Q1区,3种期刊位于Q2区,4种期刊位于Q3区,相比2018年度有较明显的提升。尤其是中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所主办的Cell Research(CR,《细胞研究》)的影响因子已超过20,创下中国本土学术期刊影响因子的历史新高,在全球本学科领域期刊中排名第七。Nano-Micro Letters(NML,《纳微快报》)和Molecular Plant(MP,《分子植物》)影响因子双双突破12,Journal of Sport and Health Science(JSHS,《运动与健康科学》)跃居世界体育学期刊第五,Photonics Research(PR,《光子学研究》)在世界光学期刊中排名第十。

截至2020年5月7日,Ei Compendex数据库共收录中国内地出版的期刊222种,其中中文期刊157种、英文期刊64种、中英文双语期刊1种。其收录的上海科技学术期刊15种,其中中文刊9种,英文刊6种。

截至2019年10月,爱思唯尔(Elsevier)的Scopus数据库总计收录879种中国内地期刊,其中821种为科技期刊。上海科技学术期刊有21种中文期刊和12种英文期刊被Scopus收录,12种英文期刊的平均CiteScore指数由2018年的3.56上升为2019年的3.99,其中有9种期刊CiteScore指数上升,2种期刊持平,1种期刊(Underground Space,《地下空间》)2019年首获CiteScore指数。

(2)国内数据库收录情况分析

2019—2020年版的CSCD收录的来源期刊共1229种,其中中文期刊1001种,英文期刊228种;其中核心库期刊为909种,扩展库期刊为320种。

101种上海中文科技学术期刊中,被2019—2020年版CSCD收录的共有47种,占比46.5%,其中核心库收录23种,扩展库收录24种。20种上海英文科技学术期刊中,被2019—2020年版CSCD收录的共有12种,占比60%,全部收录于核心库。

2020 年版《中文核心期刊要目总览》[7]总计收录中文期刊1990种,其中人文社科类期刊739种,科技类期刊1251种。101 种上海中文科技学术期刊中,被2020 版《中文核心期刊要目总览》收录的期刊共计53 种,占比52.5%,分属自然科学、工业技术、农业科学等35个大类。

2020版《中国科技期刊引证报告(核心版)自然科学卷》总计收录2070种中国科技核心期刊,收录的上海中文科技学术期刊共计64种,占所有上海中文科技学术期刊总数的63.4%。2017年版、2018年版、2019年版和2020年版《中国科技期刊引证报告(核心版)自然科学卷》数据显示[8-11],被收录的上海中文科技学术期刊平均影响因子分别为0.456、0.489、0.523和0.556,呈线性增长。

2.获奖及项目资助情况

2019年,上海科技学术期刊取得了很多突出的成绩,其中5种期刊荣获“百种中国杰出学术期刊”,9种期刊荣获“中国最具国际影响力学术期刊”,8种期刊荣获“中国国际影响力优秀学术期刊”等荣誉,4种期刊入选“庆祝中华人民共和国成立70周年精品期刊展”。

(1)百种中国杰出学术期刊

“百种中国杰出学术期刊”是由科技部中国科学技术信息研究所发布的。在《中国科技期刊引证报告(核心版)》公布的20余项文献计量指标基础上,中国科技信息研究所研制了中国科技期刊综合评价指标体系,自2002年起,每年都会基于综合评价指标体系评定的结果,公布年度“百种中国杰出学术期刊”。

2019年公布的“百种中国杰出学术期刊”中,入选的5种上海科技学术期刊分别为《辐射研究与辐射工艺学报》《水产学报》《化学学报》《中国激光》《动力工程学报》,均为中文期刊。

(2)中国最具国际影响力学术期刊和中国国际影响力优秀学术期刊

自2012年起,《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司和清华大学图书馆每年联合研制《中国学术期刊国际引证年报》,遴选影响力指数(CI)排名前5%的期刊为“中国最具国际影响力学术期刊”,排名5%—10%的期刊为“中国国际影响力优秀学术期刊” [12]。

2019年,自然科学与工程技术类共计有175种期刊入选“中国最具国际影响力学术期刊”,175种期刊入选“中国国际影响力优秀学术期刊”。其中,上海科技学术期刊有9种入选“中国最具国际影响力学术期刊”,8种入选“中国国际影响力优秀学术期刊”。

(3)中国科技期刊卓越行动计划

2019年,“中国科技期刊卓越行动计划”入选项目共计285个,其中上海地区共入选了26个项目,包括领军期刊2项,重点期刊8项,梯队期刊13项,高起点新刊2项,集群化试点1项。其中,上海科技学术期刊共计13项入选,4项入选重点期刊,均为英文期刊,分别为High Power Laser Science and Engineering(《高功率激光科学与工程》)、Photonics Research(《光子学研究》)、Applied Mathematics and Mechanics (English Edition)(《应用数学和力学(英文版)》)、Computational Materials(《计算材料学》);9项入选梯队期刊,包括5种中文期刊和4种英文期刊,5种中文期刊分别为《光学学报》《中国激光》《同济大学学报(自然科学版)》《化学学报》《核技术》,4种英文期刊分别为Chinese Optics Letters(《中国光学快报》)、Chinese Journal of Chemistry(《中国化学》)、Nuclear Science and Techniques(《核技术》)、Journal of Hydrodynamics, Series B(《水动力学研究与进展B辑》)。

四、发展建议

上海拥有一流的科研基础和一大批各学科的顶尖科研人员。上海正在加快推进具有全球影响力的科创中心建设,迫切需要培育一批同样具有全球影响力的世界一流科技期刊,为上海科创成果发布、推广和转化提供高质量、高效的学术服务。

1.政府搭台,政策引导,制订培育计划

中央各部委出台了一系列强有力的资助政策,上海各部门应帮助各期刊出版单位,把政策用好用足,上下一心,为上海争取最大的资源,在前期试点的基础上,出台符合上海科技期刊发展实际需求的地方性举措。应进一步聚焦学术期刊、技术期刊、科普期刊等不同种类科技期刊的差异化需求,适时推出定向扶持政策,帮助解决发展中的痛点难点问题。特别是对于具备世界一流水平的期刊或有望达到世界一流水平的期刊,要探索一刊一策、一刊一案的支持方式,满足这些期刊的个性化发展需求。

建议相关部门在详实调研的基础上,制订上海培育世界一流科技期刊三年行动计划,做好顶层设计,明确任务举措,形成重点项目。

2.激发主管主办单位的积极性

期刊的主管主办单位对期刊的创新发展有至关重要的作用。上海科技学术期刊有一半以上由教育部、中国科学院、上海市教育委员会和中国科学技术协会主管,这些主管机构根据国家的方针政策对所辖科技期刊出台的管理措施和制定的发展规划对上海科技学术期刊整体发展有着重大影响。如由上海市教育委员会、上海市新闻出版局、上海市文教结合工作协调小组办公室共同组织的上海市文教结合“高水平高校学术期刊支持计划”,目前已经取得了阶段性成果,有力地促进了上海各高校的科技期刊的快速发展。因此,建议由上海市委宣传部牵头对科技期刊进行深入调研,从行政、财政、人事等方面出台相关政策,指导上海各主管单位对所辖期刊实施类似支持计划和管理措施,促进上海科技期刊在集约化发展、提升国内外影响力等方面快速发展。

上海科技期刊的主办单位大多数是高校、研究院所等事业单位,也有少部分是企业单位,而期刊出版单位在其主办单位中往往不属于主业部门,容易被忽视,人、财、物的投入较薄弱。目前,上海的部分主办单位已率先提出了振兴科技期刊的计划和措施。如上海交通大学于2019年开始实施的“高水平学术期刊支持计划”,从期刊布局、集约化发展及奖励措施等方面提出了具体方案,推动上海交通大学主办的科技期刊进入快速发展轨道。因此,建议由上海市委宣传部牵头,制定对科技期刊主办单位的指导意见,对主办单位在科技期刊的规划与管理及人、财、物投入等方面提出具体量化要求,促进各主办单位出台所办科技期刊的发展规划和管理办法,加强人、财、物投入及奖励政策,夯实基层出版单位的实力。

3.借助上海科研优势

上海在生物医药、人工智能、前沿新材料等方面实力较强,处于国内领先水平,有些已经达到世界一流水准,上海科创中心建设、国家实验室建设,以及“双一流”大学建设为科技期刊发展提供了良好契机。

各出版单位要有针对性地瞄准优势学科,充分用好在沪科研单位的研究力量,抢抓新型交叉学科发展和数字化转型的战略机遇,形成先发优势,优化布局,占领市场。

4.行业协会学会多方协作

行业协会和学会承担着行业合作与交流的重任,应当主动作为,统筹推进,形成合力,拿出切实可行的举措,共同推动上海科技期刊做大做强。培育世界一流科技期刊,需要出版界、期刊界、科技界、教育界的协同发力,需要跨部门、跨领域密切配合,真正把各方力量凝聚起来,把资源集中起来。同时要充分利用各类媒体平台,加大宣传报道力度,提升公众知晓度和关注度,进一步扩大科技期刊的影响力。

5.提高期刊编辑人员待遇,吸引一流人才

上海应高度重视如何吸引更多具有较高专业水平、愿意从事编辑工作的科研人员充实期刊编辑队伍。应制定政策,要求各主管主办单位,切实提升期刊编辑人员待遇。要创造条件,引进国内外的优秀人才加盟,并发挥好传帮带的作用,推动编辑队伍水平的整体提升。人才是期刊发展的核心,只有制定合理的人才政策,组建一流的专业办刊队伍,才能办出一流的科技期刊。

五、结语

本文详细综述了上海科技学术期刊近年来的发展概况以及面临的问题和挑战,以期通过研究和分析其发展规律,提出发展建议,推动上海科技期刊的建设和发展。上海作为金融和科创中心,亟需培育一批与具有全球影响力的科创中心地位相匹配的世界一流科技期刊,从而服务国家创新驱动发展战略,推进中国从科技大国向科技强国迈进。

参考文献

[1]何卓铭,马沂,宋梅梅,等.中文学术期刊发展模式探索−以《光学学报》为例[J].中国科技期刊研究,2017,28(8):704-709.

[2]上海市期刊协会.上海期刊发展报告2020[M].上海:上海大学出版社,2020.

[3]刘志强.探索高校科技期刊出版模式的改革措施[J].编辑学报,2016,28(3):213-216.

[4]杨蕾,童菲,马沂,等.产业集群对专业化期刊集群的启示−对《中国激光》杂志社创新与坚守的再思考[J].中国科技期刊研究,2016,25(6):730-735.

[5]王婧,刘志强.文理交融通专结合共促刊社发展−上海大学期刊社品牌运营模式[J].传媒,2016(9):21-23.doi:10.3969/j.issn.1009-9263.2016.09.008

[6]许琦敏.国际老牌出版社缘何愿意“倾囊”合作——转制11年,中国激光杂志社闯出市场化生存的专业制胜之道[N].文汇报,2020-08-12(5).

[7]陈建龙,张俊娥,蔡蓉华,等.中文核心期刊要目总览:2020年版[M].北京:北京大学出版社,2021.

[8]中国科学技术信息研究所.2017年版中国科技期刊引证报告(核心版)自然科学卷[M].北京:科学技术文献出版社,2017.

[9]中国科学技术信息研究所.2018年版中国科技期刊引证报告(核心版)自然科学卷[M].北京:科学技术文献出版社,2018.

[10]中国科学技术信息研究所.2019年版中国科技期刊引证报告(核心版)自然科学卷[M].北京:科学技术文献出版社,2019.

[11]中国科学技术信息研究所.2020年版中国科技期刊引证报告(核心版)自然科学卷[M].北京:科学技术文献出版社,2020.

[12]中国学术文献国际评价研究中心,清华大学图书馆.中国学术期刊国际引证年报(2019)[R].北京:《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司,2019.