【摘 要】该文将诗歌中的“格律”概念引入书籍设计,基于刘晓翔总结提出的汉字排版倍率(系数)网格系统方法论,对案例《气候》展开分析,论述书籍设计中汉字排版的格律之美,即秩序之美、变化之美与和谐之美。

【关键词】书籍设计;格律;汉字排版

一、格律的概念及其相关阐述

1.格律、格律设计与格律美

“格律”最初用来指代诗歌创作中的格式,中国的格律诗、西方的十四行诗、日本的俳句等诗歌创作都有其特定的格律准则,这种预先制定的规范便是诗歌中的格律设计。艺术设计是感性和理性、科学与艺术结合的产物,格律正是理性和感性的契合点,两者不谋而合。将格律的概念引入艺术设计,便形成了艺术中的格律设计。

格律设计是针对系统框架、结构规律等采取的预先设计的方法论研究,指针对用以支撑整个设计形式的基础外框架和预先设计好的格式规律,即对被设计的目标对象加以梳理、整合,找出设计对象的系统、格式、规律,以及造型结构的框架、构建规则的预先设计,是一种“设计前的设计”。

格律的存在使诗歌成为一种区别于白话和口语的艺术语言表达形式,且赋予诗歌以艺术美感,即“格律美”无论是鹦鹉螺、向日葵,还是人体中的三庭五眼、身体尺度,抑或是书法练习中的米字格、围棋的棋盘,格律存在于各种自然物与人造物之中,并赋予其美的内涵。文章基于书籍设计这一语境,试论汉字排版的格律美。

二、书籍设计中汉字排版的格律之美

在诗歌中,格律的构成要素有三种:格、律与韵,三者层层递进。格是格式,是视觉上的外在之形;律是音律,是听觉上的外在之音;韵是格与律融合之后的节奏和韵律,是一种综合的感觉,能够给人带来和谐之美。结合诗歌格律的构成要素,笔者将书籍设计中的格律之美概括为三种:格——秩序之美,包括网格系统、倍率关系、信息层级等;律——变化之美,包括编排方式、空间关系等;韵——和谐之美,即格、律交织下形成的节奏韵律之美。

1.格——秩序之美

19世纪,德国心理学家费希纳曾说:“美是复杂的秩序。”格律中包含着秩序,事物的各个部分都有其精准的位置,呈现出统一均衡的效果。在书籍设计中,设计师需要处理封面材料、工艺与装订方式、图片、内文版式、字体、内文纸张等诸多复杂信息,通过构架网格系统、梳理信息的层级与倍率关系等方式,使版面获得视觉上的秩序之美。

20世纪五六十年代,瑞士设计师约瑟夫•米勒-布罗克曼系统地提出了网格系统,并于1962年出版了《平面设计中的网格系统》一书。通过各国的文化交流,该理论最终传入中国。然而,源于西方的这套网格系统在汉字排版的使用上出现了“水土不服”的现象:拉丁文由字母构成,每个单词所占空间不同,且字母具有X高度、升部及降部;而中文汉字由笔画和部件组成,每个字所占空间基本一致。汉字与拉丁文之间的差异决定了汉字应建立自己的编排设计体系[1]。

关于汉字排版的方法论有很多,其中,我国书籍设计师刘晓翔结合多年设计经验,在《由一个字到一本书:汉字排版》中总结论述了由字号倍率建构的适合中文的网格系统。该书的主要论述基础如下:其一,比例接近1:1的正方形汉字非常适合纵横双方向的精确排列;其二,铅字的字号之间存在着以pt为单位的系数递进“倍率”关系;其三,汉字的1:1正方形是费式数列①的第一个比值,汉字可根据费式数列建立版面倍率网格系统。笔者结合案例《气候》展开具体阐述。

《气候》是刘晓翔工作室在2016年设计的一本社会科学类图书,也是“江汉繁星计划一一气候·2014青年艺术家研究展”展览的延续。因其具有相对复杂的文本体例,包含了规则性网格排列、变化性自由排列等排版形式,在严谨的点制倍率网格中为读者带来律动的视觉感受,故笔者选用此书作为文章的案例。需要注意的是,由于该书目前已经难以在市场上购得,笔者的分析皆基于刘晓翔工作室官方发布的图片与视频资料。

笔者虽竭力还原原书结构,但难免有所误差,故仅供诸位参考。笔者首先从书籍尺寸与内容框架结构两方面展开分析。从表1可以看出,该书以9pt为基点,页面、版心以及页边距尺寸皆与9pt存在一定的倍率关系。如表2所示,该书正文页的三种页面类型分为A主题页(章节分隔页)、艺术家页(图片为主)、C文献页(文字为主),其中C的文本体例又可分为三种。表3对其进行了分析,由此可以看出文本之间也存在一定的倍率关系。

表1

| 大小 | 与9pt的倍率关系 | |

| 页面尺寸 | 612ptx765pt | (66x9pt)x(86x9pt) |

| 版心尺寸 | 567ptx639pt | (63x9pt)x(71x9pt) |

| 天头O | 18pt | 9ptx2 |

| 地脚U | 27pt | 9ptx3 |

| 订口L | 27pt | 9ptx3 |

| 切口R | 99pt | 9ptx11 |

表2

| 各主题主要内容 | 各部分主要内容 |

| A主题页 | 章节主题 |

| B艺术家页 | 艺术家作品/艺术家谈创作/主题宗旨 |

| C文献页 | 文献正文/文献辅文/文献注释/文献图注/文献图片 |

表3

| C页面主要内容 | 字号大小 | 倍率关系 | 行距 |

| 文献正文 | 9pt | 1.5x6 | 18pt |

| 文献辅文 | 6.5pt | 1.5x5 | 15pt |

| 文献注释及图注 | 6pt | 1.5x4 | 12pt |

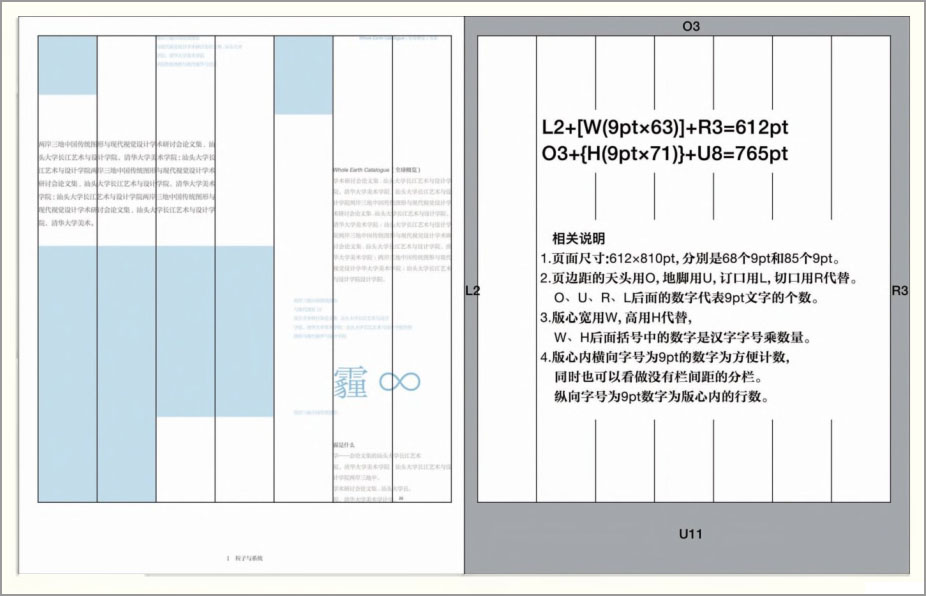

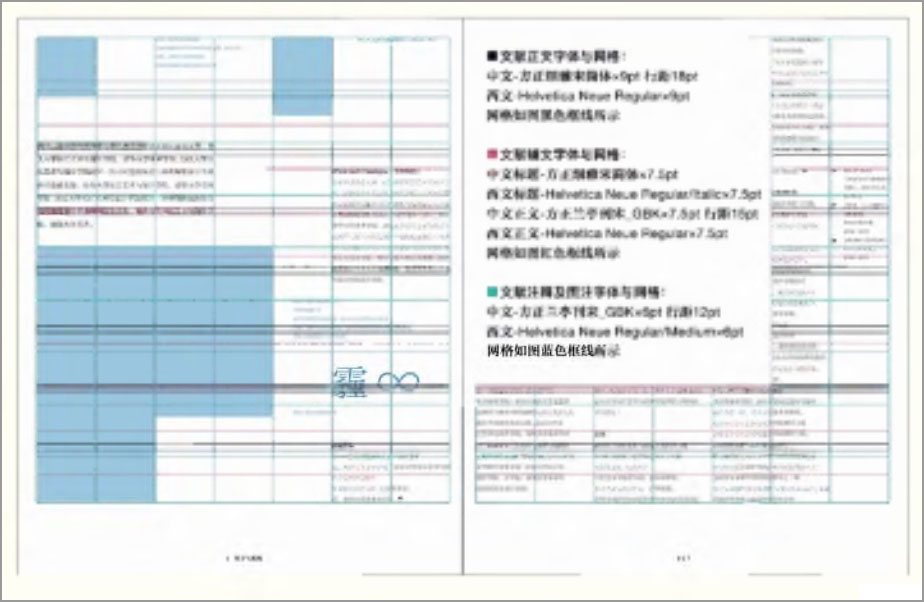

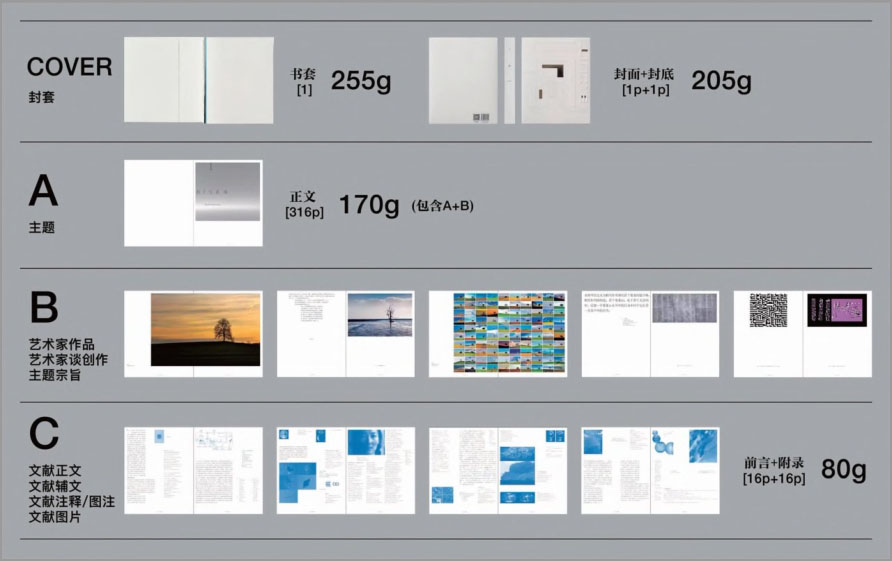

基于以上倍率,笔者分析了该书的网格系统、纸张选用情况,如图1、2、3②所示。从图1可以看到,书籍版心被分为7栏。图2分析了该书设置的分别适用于9pt、7.5pt、6pt文本的三种网格系统。从图3可以看到,该书在纸张选用上对不同内容进行了不同考虑。

图1

图1 图2

图2 图3

图3由以上分析可以得出,该书在“格”的设置上经过了综合系统的严谨考量。在此基础上,书籍设计的五大要素(封面材料、工艺与装订方式,图片,内文版式,字体,内文纸张)以一种精确有序的形态栖居在页面之中,呈现出均衡稳定的秩序之美。

2.律一一变化之美

若将书籍设计中的“格”简单地理解为格式,即在详细规划的网中,得到的精准元素形成的格点,即格局,那么书籍设计中的“律”,则是在格局之上经过多种变化交织出现的韵律节奏。

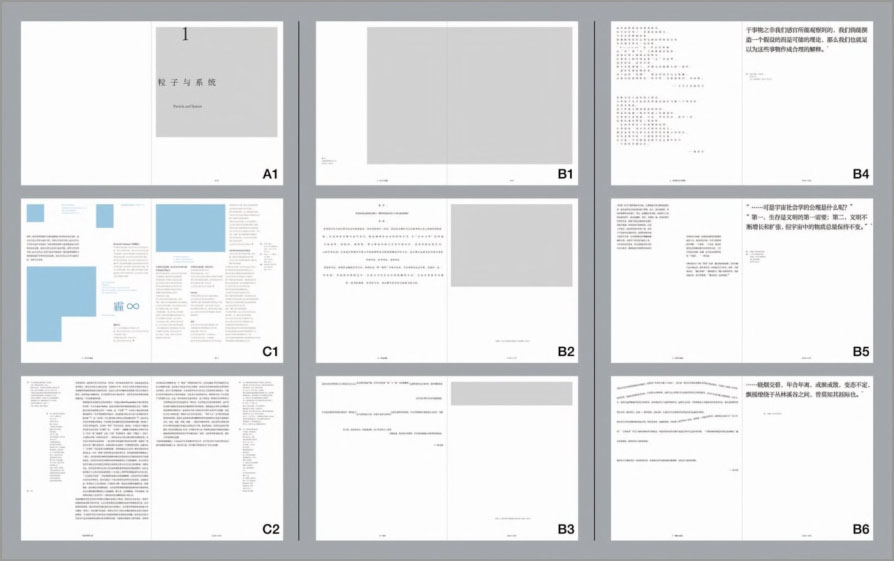

如图2所示,《气候》的文本与图片被约束在一个567x633pt大小的方形内,看似规矩的方框蕴藏着无限的可能。如图2中左页所示,蓝色色块代表图片,上方两张图片各占据1栏宽度,下方两张图片各占据4栏与2栏宽度;左侧正文文本占据3栏,右侧辅文占据2栏。根据文本体例和内容性质的不同,该页面产生了信息层级、字号字重、灰度以及图文关系的变化,而根据内容在格局中空间位置的不同,静止的文字排列出节奏与运动带来的动态视觉效果。在一个页面中尚可排列出此种富于变化的版式,在全书A、B、C三类内容页中,更有着更加丰富的展现。如图4所示,A1中不同章节的数字与不同字数的章节名称在该灰色色块中变化;图文结合的C1与全部由文字构成的C2有着不同的排列方式;图文结合的B1、B2、B3与全部由文字构成的B4、B5、B6也有着不同的组合方式,且B的左页面中“艺术家谈创作”的部分结合主题的不同有着丰富的视觉化排版形式。如此,倘若读者快速翻动书页,可体会到各元素在原本静止的页面中穿梭跳动的变化之美。在这方567x633pt大小的天地内,乾坤不尽相同。

3.韵一一和谐之美

在格与律的交织下,书籍形成了兼具秩序与韵律的和谐之韵。“韵”是在整齐而富于变化的节奏中形成的落差,有一定的艺术美感“在《气候》中,不同艺术家的言论有着不同的排列方式,笔者将其与中国古代图形诗③的编排联系起来。图形诗中暗合了汉字编排设计中汉字与图形的互动关系。可以说,图形诗是汉字编排设计形式变化可能性的综合展示,在诗与图的互动中达到了形式和内容的完美统[2]。如图4所示,部分B的左页面便采用了图形诗的视觉化编排方式。如,在B4页面中,艺术家选用海沙与玻璃砂作为其作品的主要材料。相应的,在该艺术家言论的编排中,设计师通过在字与字之间插入一个全角空格,使文本呈现出沙子般的视觉效果。在遵循基本网格框架的基础上,设计师采用图形诗的编排方式,呈现出规律之上的自由最大化,使文本排列形式与艺术作品融为一体,书籍不同内容之间形成了一个和谐有机的整体。

图4

图4结语

文章将诗歌中的“格律”概念引入书籍设计,通过对《气候》的分析,论述书籍设计中汉字排版的秩序之美、变化之美与和谐之美;并活用“格律”,根据对象的具体情况而调整,使各要素形成一个富有诗意之美的有机整体,对书籍的整体设计具有借鉴意义。

孔子在《论语•为政》中提到了“从心所欲,不逾矩”,指内心有规矩但没有束缚的自由境界。这是道德家的极境,也是书籍设计的极境。在书籍设计中,设计师若完全随心所欲,易使读者产生混沌凌乱的阅读体验;若一味地循规蹈矩,一概而论地按照网格灌版,便会使纸质书失去意义,容易被电子书籍取代。富有“格律美”的书籍设计便是一种“从心所欲,不逾矩”,是在规则之上的随意与自由,是在整齐之中寻求抑扬顿挫,在有序之上寻求跌宕起伏。

注释:

①费式数列:指斐波那契数列,由数学家列昂纳多•斐波那契观察兔子繁殖而引入,指的是这样一个数列:1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89……这个数列从第3项开始,每一项都等于前两项之和。

②图1、2、3、4基于刘晓翔《汉字排版:从一个字到一本书》中的“气候”视频资料,以及刘晓翔《11x16XXL Studio)第8章“气候”的内容进行制图。

③图形诗:指用诗词的文字组成图案或在图案上将文字组成诗词的借以表情达意、斗智增趣的一种特殊的诗歌形态。

参考文献:

[1][2]喻文华.中国传统汉字编排设计的研究与应用[D]北京:首都师范大学,2009:10.