【摘 要】[目的]探讨COVID-19疫情下国内外生物医学期刊专题论文的发文趋势及分布特征,为今后应对突发公共卫生事件的科学传播提供借鉴。[方法]检索2019年12月1日至2020年6月30日PubMed文献数据库及我国新型冠状病毒肺炎科研成果学术交流平台(以下简称“我国新冠学术交流平台”)的发文量及时间、作者信息、期刊信息、论文类型等,描述国内外COVID-19论文的发文趋势和来源期刊、作者分布。[结果]PubMed文献数据库共收录COVID-19论文26391篇,期刊3133种。美国作者发文量领先,中国、意大利、英国作者发文量相近。我国新冠学术交流平台共收录专题论文993篇,期刊106种。中国作者总数及第一作者数均仅次于美国。来自北京、湖北、上海的作者发表的中文医学论文最多。国际期刊中,病毒学、传染病学、环境科学、公共卫生学科期刊发文量居前列;国内期刊中,流行病学、内科学、传染病学、急诊医学、传染病学、药学期刊发文量较多。论文类型以论著、病例报告、综述为主,在国际、国内期刊中占比分别为68.4%和56.3%,国内期刊指南与共识类论文占比较国际期刊多(17.7%vs 0.7%)[结论]突发公共卫生事件中的科学传播因疫情驱动,由科研实力支撑。我国作者发文呈现阶段性特点,2020年4月以前,中国作者的科研成果较多刊发于我国生物医学领域期刊,此后的大样本量报道、深入分析和国际合作研究主要刊发于国外期刊。我国期刊的指南与共识类论文数量优势明显。

【关键词】生物医学期刊;专题报道;突发公共卫生事件

2020年1月30日世界卫生组织(World Health Organization, WHO)宣布COVID-19疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”,该情境下基于科研成果开放共享的新型学术交流及科研范式正在形成[1]。在这一背景下国内外医学期刊在科学传播及普及方面开展了大量工作,采取多种举措服务在线出版模式,提升出版效率,优化对疫情防控的学术支撑[2,3,4,5]。已有的相关研究或经验交流包括:基于学科特点开展选题组稿、知识传播策略调整等方面的总结和期刊应对疫情的具体案例介绍[6,7,8];对NEJM、JAMA、The Lancet等一流医学期刊的网络平台及我国新型冠状病毒肺炎科研成果学术交流平台(以下简称“我国新冠学术交流平台”)[9]的科学信息共享举措进行总结[10];基于中国知网数据库对2020年1月21日至2020年2月26日网络首发的565篇COVID-19论文进行调研,分析我国学术期刊在重大突发事件中的反应速度、应变能力、研究内容和传播效果[11];以2020年1月初至2月中旬国内外有关COVID-19研究论文为对象,对疫情初期科研交流的特点和研究方向进行梳理与分析等[12,13]。这些研究从不同侧面呈现了疫情初期国内外学术期刊在科学传播进程中的积极探索,遗憾的是由于观察周期较短、样本量较小,不能反映科学传播的阶段性特点及国内外学术期刊出版领域的新变化。

本研究旨在通过定量监测较长周期的文献数据,分析国内外COVID-19专题论文的发表趋势,作者、来源期刊分布特征及论文类型,特别是中国作者的发文倾向和阶段性特点,为呈现突发公共卫生事件中科学传播的动态变化规律提供样本,为今后开展应急科学传播提供借鉴与建议。

1 研究方法

本研究定量分析国内外COVID-19专题论文的数量和来源期刊、作者、论文类型、学科分布情况。与COVID-19疾病病因学、治疗及防控相关的研究成果绝大部分收录于生物医学领域数据库,在初步比较PubMed、Scopus、Web of Science、EBSCO、ProQuest、中国生物医学文摘库(SinoMed)、中国知网、万方数据库、我国新冠学术交流平台后,本研究选取PubMed文献数据库COVID-19资源中心和我国新冠学术交流平台作为研究对象。PubMed文献数据库是生物医学领域的文献检索数据库,收录的生物医学文献最为全面,在生物医学科研工作者群体中使用较为广泛。我国新冠学术交流平台是中华医学会杂志社搭建的COVID-19科研成果交流平台,依托既往中华医学会期刊群的优势,可较为完整地体现我国医学及相关领域学者的COVID-19研究成果。PubMed和我国新冠学术交流平台分别作为国际及国内医学期刊发文的代表性检索载体,文献记录指标匹配度高,可比性强。

1.1 数据来源

在PubMed文献数据库进行主题检索,在美国国立卫生研究院(National Institutes of Health,NIH)COVID-19资源中心[14]文献检索式的基础上,修改并确定了本研究的文献检索式,检索式包含“coronavirus”或“2019nCoV”或“COVID-19”或“SARS-CoV-2”,检索限定时间为文献记录生成时间2019年12月1日至2020年6月30日,共检索到27516条文献记录,剔除新闻、图书、勘误及撤稿声明、临床会议通知等非学术文献及未经过同行评议的预印本文献,最终纳入26391条文献记录。同时提取我国新冠学术交流平台同一时间段收录的全部文献记录,共1005条,剔除其中资讯类型文献,纳入993条。疫情相关数据来源为WHO官方网站公布的数据集[15]。

1.2 数据处理

采用Access软件建立数据库,使用查询功能对纳入文献的发表时间、作者数量、第一作者国家及机构、期刊国别、出版机构、论文类型等数据进行统计,作者单位涉及多个国家或地区的,以著录时先出现者为准。论文的国别按第一作者所在机构国别统计。我国论文及期刊按中国大陆的作者机构及期刊数量统计,未包含港澳台地区。参考WHO公布的各国疫情数据,选取不同时期疫情较为严峻的国家,包括美国、中国、英国、意大利、巴西、印度、俄罗斯、南非,统计PubMed文献数据库中该国作者每周发文量,及我国新冠学术交流平台的每周发文量,绘制折线图。统计中国、意大利、英国、美国、印度、巴西在PubMed文献数据库和/或我国新冠学术交流平台的发文量及该国新发确诊病例数,绘制双折线图。

2 结果

2.1 发文概况及趋势

在检索时间范围内,PubMed文献数据库共收录COVID-19主题论文26391篇,来源期刊共3133种,出版国家和地区64个,出版语言17种。出版于美国、英国、荷兰、德国、瑞士的期刊数量分别为1013种(32.3%)、788种(25.1%)、222种(7.1%)、192种(6.1%)、133种(4.2%),中国地区期刊78种,占比为2.5%,排在第6位。英文论文24841篇(94.1%),中文论文470篇(1.8%)。我国新冠学术交流平台共收录专题论文993篇,期刊106种,其中中文论文942篇(94.9%),英文论文51篇(5.1%)。我国新冠学术交流平台中362篇论文收录于PubMed数据库。

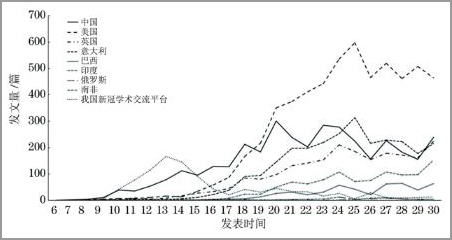

由于COVID-19疫情在中国暴发的时间较早,2020 年1月底开始,中国作者的发文量和增幅均领先其他各国,3月第1周达到首个小高峰和平台期,4月进入新一轮增长,平均每周发文约200篇,每周发文量最高达到300篇。美国作者发文量自2020年3月初开始呈迅速增长趋势,后发优势明显,增幅远超其他各国,于4月第1周与中国曲线交汇并迅速赶超,4月中下旬增幅趋缓后以更大增幅增长,至6月底平均每周发文500篇,每周发文量最高达到600篇,绝对数量遥遥领先。英国、意大利发文量及趋势在初期较为接近,4月第1周两曲线交汇,此后意大利发文量以更快的速度增长,领先于英国发文量,5月中旬至6月中旬超过中国发文量。6月底,中、英、意三国新发文量接近。在第二波疫情较为严重的国家中,印度、巴西发文量相对较高,但每周新发文几乎不超过100篇,俄罗斯及南非发文零星,曲线低平。我国新冠学术交流平台在疫情初期发文势头较猛,发文高峰比PubMed数据库提前1周,超过PubMed数据库中各国发文规模,提示我国作者的研究成果在早期较多刊发于国内医学期刊,3月后呈下降趋势,至4月一直处于低发文量水平(图1)。

图1 PubMed数据库及我国新冠学术交流平台收录论文情况

注:横坐标的刻度值中,1—2019年12月2日至8日,2—2019年12月9日至15日,…,30—2020年6月22日至28日。图2同

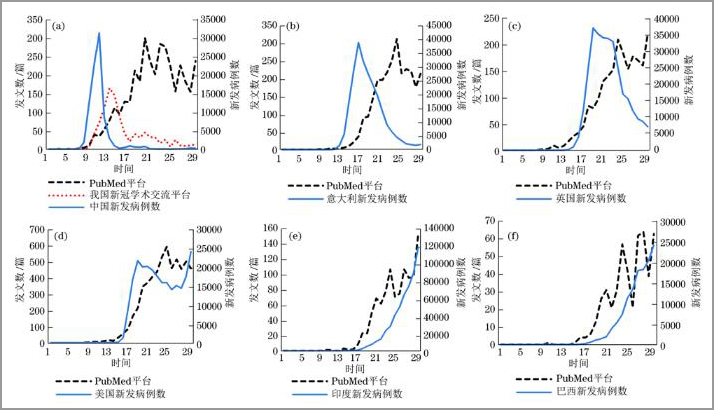

由于疫情防控对科研支撑的需求,我国学者第一时间开展科研攻关并撰文投稿,考虑到早期国内防控局势的需要及语言因素,我国新冠学术交流平台发文起势较早,总体载文量高于PubMed收录期刊中我国作者的总发文量;意大利、英国及美国作者在PubMed收录期刊的发文量曲线与该国新发病例数变化趋势接近,印度和巴西作为第二波疫情严重的国家,该国科研工作者已开展相关科研攻关,在PubMed收录期刊发文,且发文量增长比病例数增长提前(图2)。

图2 各国COVID-19专题论文数及该国新发病例数双折线(a)中国;(b)意大利;(c)英国;(d)美国;(e)印度;(f)巴西

2.2 论文类型

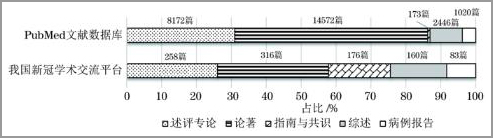

从图3可以看出,PubMed文献数据库的26391篇COVID-19专题论文中,14572篇(55.2%)为原创性论文(包括论著及研究快报、临床试验研究),1020篇(3.9%)为病例报告/病例系列报告,2446篇(9.3%)为综述(包括系统综述和Meta分析)。这3部分以学术研究为主的论文合计18046篇,占比为68.4%。以评论性内容为主的述评(Editorial)、评论(Commentary)、通讯(Letter)论文分别为2087篇、1638篇、4447篇,合计8172篇(31.0%)。指南173篇,占比为0.7%。我国新冠学术交流平台收录的论文中,316篇(31.8%)为论著,83篇(8.4%)为病例报告,160篇(16.1%)为综述,合计559篇,占比为56.3%;述评专论258篇(26.0%);指南与共识176篇(17.7%)。

图3 COVID-19主题论文类型分布

2.3 期刊及学科分布

PubMed文献数据库中,发文量排名前10的期刊合计发文2634篇,占论文总量的10.0%(表1),其中病毒学、传染病学、环境科学、皮肤学领域的专业性期刊6种,发文1408篇,占比为5.5%,综合性期刊4种,发文1226篇,占比为4.6%。期刊出版机构包括出版集团、高校出版社、学/协会及开放获取出版商。我国新冠学术交流平台中,期刊聚集性相对明显,发文量排名前10的期刊合计发文339篇,占比为34.1%,其中专业性期刊7种,发文257篇,占比为25.6%,涉及学科为流行病学、内科学、传染病学、急诊医学、传染病学、药学;综合性期刊3种,包括英文期刊1种,合计发文87篇,占比为8.7%。

表1 COVID-19相关论文期刊分布情况

| PubMed文献数据库 | 我国新冠学术交流平台 | |||

| 期刊名称 | 出版机构 | 发文量(占比) | 期刊名称 | 发文量(占比) |

| BMJ | BMJ集团 | 594(2.21%) | 中华流行病学杂志 | 68(6.85%) |

| Journal of Medical Virology | Wiley-Liss出版公司 | 420(1.56%) | 中华结核和呼吸杂志 | 48(4.83%) |

| The Lancet | Elsevier出版集团 | 252(0.94%) | 中华预防医学杂志 | 34(3.42%) |

| The Journal of Infection | W.B.Saunders公司 | 221(0.82%) | Chinese Medical Journal | 31(3.12%) |

| Clinical Infectious Diseases | 牛津大学出版社 | 218(0.81%) | 中华传染病杂志 | 31(3.12%) |

| NEJM | 美国马萨诸塞州医学会 | 201(0.75%) | 现代医药卫生 | 28(2.82%) |

| Dermatologic Therapy | Wiley-Blackwell 出版公司 | 197(0.73%) | 中华急诊医学杂志 | 27(2.72%) |

| International Journal of Infectious Diseases | Elsevier出版集团 | 191(0.71%) | 中华医学杂志 | 25(2.52%) |

| JAMA | 美国医学会 | 179(0.66%) | 药物不良反应杂志 | 24(2.42%) |

| International Journal of Environmental Research and Public Health | MDPI(多学科数字出版机构) | 161(0.60%) | 中华检验医学杂志 | 23(2.32%) |

PubMed数据库中,发文最多的期刊是综合性医学期刊BMJ,专业性期刊与综合性期刊发文量相近。综合性期刊为广受关注的全球四大顶级医学期刊,品牌及平台优势明显。专业性期刊中,与COVID-19病原体及传播模式密切相关的学科领域期刊发文量最高,如Journal of Medical Virology,聚集了病毒研究的顶尖成果;传染病领域的3种期刊The Journal of Infection、Clinical Infectious Diseases、International Journal of Infectious Diseases,总体发文量均较高;International Journal of Environmental Research and Public Health是由MDPI创办的开放获取期刊,学科属于公共卫生范畴。而皮肤学作为与COVID-19相关性较弱的学科领域,Dermatologic Therapy发文量突出,初步分析发现,197篇论文中62.4%的论文类型为通讯(Letter),其余为原创性研究论文。

在我国新冠学术交流平台上,发文期刊聚集性相对较强,专业性期刊在吸引论文方面更有优势,流行病学、传染病学、临床救治相关的学科领域期刊发文量较高。综合性期刊中,英文期刊表现突出,侧面反映出我国英文医学期刊对国内学者吸引力不断增强,品牌建设成果初显。

2.4 作者及发文机构特征

PubMed文献数据库中,26391篇论文的作者数量共计148781位(含机构作者),篇均5.6位。其中第一作者来自中国的论文3607篇,作者数量28713位,篇均8.0位。作者数最多的一篇论文由146位作者合作撰写,该文刊发于NEJM,内容为针对COVID-19严重呼吸窘迫患者的全基因组关联的多中心国际合作研究。

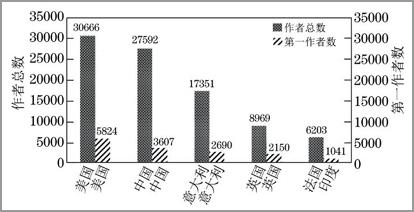

95.7%(142426位)的作者国别来源信息清晰,来自176个国家或地区。按全部作者国籍统计(图4),美国占20.6%(30666位),中国占18.5%(27592位),意大利占11.7%(17351位),英国占6.0%(8969位),法国占4.2%(6203位)。按第一作者单位国别统计,24949篇论文的第一作者来源清晰,占总论文数的92.6%。第一作者的国家分布于美国(5824篇,21.6%)、中国(3607篇,13.4%),意大利(2690篇,10.0%)、英国(2150篇,8.0%)、印度(1041篇,4.2%)。国际(或地区)合作研究4872篇,其中961篇(19.7%)作者含中国学者,639篇第一作者为中国学者(13.1%)。

图4 PubMed收录COVID-19论文作者及第一作者国别(前5)

我国新冠学术交流平台中,993篇论文的作者数量合计6058位(含机构作者),篇均6.1位,除外机构作者后,20.2%的第一作者来自北京,19.7%来自湖北,9.8%来自上海。发文排名前5的单位分别为华中科技大学同济医学院附属协和医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、武汉大学人民医院、解放军总医院和北京协和医院。

3 启示

3.1 突发公共卫生事件中的科学传播因疫情驱动,由科研实力支撑

纵观各国发文曲线可以发现,即使COVID-19疫情在我国已被控制,中国作者每周新发论文数量仍高居第2位,截至2020年6月30日,与英国和意大利接近。美国发文量遥遥领先,中国、英国、意大利为第二梯队,发文趋势接近,印度、巴西为第三梯队,发文量处于缓慢上升趋势,而俄罗斯、南非发文量仍较少。这其中不容忽视的是语言因素在科学传播中的影响。美、中、意、英、法的作者数总和占全部作者数的60%以上,第一作者为美、中、意、英、印的论文数也占总论文数的60%以上。对中文期刊发文情况进行分析,发现北京、湖北、上海作者及机构发文量最多。在疫情的推动下,各国/地区的COVID-19论文数量均呈不同程度的增长,在疫情较为严重的区域,科研实力强的国家/地区的学术支撑更有力,在科学传播中话语权更强。

3.2 中国作者发文呈现阶段性特点

中国作者总数及第一作者数均位居第2,仅次于美国,国际(或地区)合作研究中19.7%的论文中包含中国学者,其中66.5%为第一作者,提示我国学者在国际合作中参与较多,且扮演较为主要的角色。我国新冠学术交流平台发文趋势与国内疫情进展态势高度相关,曲线平滑,体现出疫情防控对科技支撑的需求,提示国内期刊前期发表应急研究成果、与临床救治及流行病学研究相关的成果多,防控常态化阶段相对较少刊发国际情况和深化研究,这一部分科研成果更多发表于国际期刊,对国际合作发文情况的分析结果也支持这一论点。我国作者发文的阶段性特点可能与我国新冠学术交流平台高度服务疫情防控和科学决策的功能有关,也与不同平台的出版语言(国际化语言有益于经验全球共享)、期刊学科分布及作者构成特征相关。在后疫情时代,针对COVID-19专题,国内医学期刊应根据研究热点的变迁,如全球疫情趋势的深度分析、国际合作研究、疫苗研发等主题前瞻性地策划专刊或专题报道。

3.3 我国指南与共识类型论文具有比较优势

我国新冠学术交流平台中指南与共识论文176篇,占比为17.7%,绝对数量及占比均超过PubMed平台。通常,指南与共识论文的撰写需经过较长的论证过程,但在突发公共卫生事件面前,根据前线需求快速制定并分享专家共识显得尤为重要。我国各医学学/协会通过组织协调各专科分会、专家发挥智库作用,开展科技攻关,为指南和共识的应急制定提供组织基础,为科学抗疫提供决策参考。中华医学会心血管分会组织制定的《新冠肺炎疫情防控期间心血管危重症患者临床处理原则的专家共识》在2020年3月24日被世界心血管领域顶级期刊Circulation全文刊登。这是一条值得总结的经验,指南与共识类论文既对服务突发公共卫生事件科研攻关和临床救治意义重大,也有广泛而持续的学术影响力,可为各国提供参考。

3.4 依据期刊学科范畴及其与COVID-19的交叉性开展选题策划

(1)专业性与综合性学科。

发文量较高的国内外专业性医学期刊在学科分布上有差异,国外期刊学科以医学病毒学、传染病学、公共卫生为主,国内期刊学科侧重于流行病学及临床诊治相关领域(呼吸医学、急诊医学、药学、检验医学)。综合性期刊吸引稿源的优势则在于期刊声誉和学术传播影响力。提示国内医学期刊出版机构依托专业期刊集群,及早追踪专科分会、优势学科核心团队的科研进展,制定差异化、精准化的约稿组稿策略和专刊策划方案。而综合性期刊应着力提升学术影响力,加强品牌建设、平台建设和作者服务,争取优质成果的首发。

(2)强相关与弱相关学科。

在PubMed文献数据库中,发文量排名前10的期刊中,大部分期刊的学科与COVID-19强相关,而弱相关学科如皮肤学领域期刊Dermatologic Therapy出人意料地吸引了较多论文,该刊在皮肤学68种期刊中影响因子排名第33,本次197篇COVID-19论文中评论性论文占比较高,但PubPeer网站观察到该刊可能涉及未充分披露利益冲突及不当署名[16]。在我国新冠学术交流平台中,浏览量Top10的论文不乏眼科学、儿科学领域论文,涉及COVID-19流行期间眼科学检查操作的探讨及非免疫规划疫苗延迟接种安全性和有效性分析及建议,提示弱相关学科也可另辟蹊径、另选角度组织稿件,提升学术影响力。

4 结语

突发性公共卫生事件对科学交流和传播提出了新命题,准确理解疫情进行时及后疫情时代的发文特征对学术期刊提高突发事件应对能力至关重要。本研究在国内、国际范围选取代表性文献收录平台,对2019年12月1日至2020年6月30日的国内外COVID-19相关生物医学领域论文发文概况及趋势进行描述,发现突发公共卫生事件中的科研交流及传播受疫情驱动,由该国科研实力支撑。我国作者总数及第一作者数仅次于美国。2020年4月前我国学者优先将成果发表于国内生物医学期刊,后期大宗报道、深入分析和国际合作研究主要刊发于国际期刊。在各类型论文中,我国期刊的指南与共识类论文数量优势明显。国内外载文量较高的期刊的学科范畴存在差异。由于有关COVID-19的研究产出仍处在快速增加的过程中,且发表的时间多不足半年(周期较短),因此本研究尚未涉及传播效果的分析。此外,由于PubMed文献数据库及我国新冠学术交流平台中期刊和论文体量差异较大,我国新冠学术交流平台中医学及病毒学论文覆盖较少等,本研究对有关COVID-19论文产出的研究领域特点与趋势分析尚显不足,需继续追踪国内外医学论文发文趋势,进一步总结突发公共卫生事件中科学传播的持续影响因素。

参考文献

[1]陈亚杨, 张智雄. 突发公共卫生事件下国际科研成果开放共享的主要发展历程[J/OL]. 图书情报工作 [2020-07-18]. https://doi.org/10.13266/j.issn.0252-3116.2020.15.012.

[2]田杰, 王雅娇, 王佳. 学术期刊在突发公共卫生事件中的社会责任与思考: 以新冠肺炎疫情为例[J]. 中国科技期刊研究, 2020,31(3):241-247.

[3]焦阳. 新冠肺炎事件中科技期刊的社会责任及应急响应机制[J]. 中国科技期刊研究, 2020,31(3):236-240.

[4]刘冰, 魏均民, 沈锡宾, 等. 新型冠状病毒肺炎疫情期间专题信息服务工作及引发的思考[J]. 编辑学报, 2020,32(2):132-137,144.

[5]沙莎, 蒋丽. 突发公共卫生事件中医学期刊的快速反应与社会责任:以新冠肺炎疫情为例[J]. 编辑学报, 2020,32(4):385-389.

[6]吴婷, 王晴, 骆筱秋. 浅析口腔医学期刊在新冠肺炎疫情防控中的作用与行动[J]. 中国科技期刊研究, 2020,31(3):229-235.

[7]蒋亚宝, 栗延文, 韩景春, 等. 面对重大突发公共卫生事件科技期刊如何履责担当:以金属加工杂志社新冠肺炎疫情报道为例[J]. 编辑学报, 2020,32(2):138-141.

[8]徐文华, 王景周, 孙升云, 等. 新冠肺炎疫情时期高校学报编辑出版的实践与思考:以《暨南大学学报》的《新冠肺炎防治》专栏为例[J]. 编辑学报, 2020,32(2):145-149.

[9]科技部, 国家卫生健康委,中国科协,中华医学会.新型冠状病毒肺炎科研学术成果交流平台[EB/OL]. [2020-07-30]. http:∥medjournals.cn/2019NCP/index.do.

[10]倪婧, 常秀青, 魏均民, 等. 世界一流医学期刊网络传播平台特征分析:以COVID-19专题报道为例[J]. 中国科技期刊研究, 2020,31(4):365-370.

[11]王景周, 崔建英, 谭春林, 等. COVID-19研究成果在中国知网网络首发状况的调查与思考[J]. 中国科技期刊研究, 2020,31(4):483-489.

[12]程冰, 檀博, 孟连生, 等. 新冠肺炎疫情初期国内外专业文献出版情况分析[J]. 科技与出版, 2020(4):40-45.

[13]张龙浩, 李柏宏, 贾鹏, 等. 新型冠状病毒(SARS-CoV-2)全球研究现状分析[J]. 生物医学工程学杂志, 2020,37(2):236-249.

[14]NCBI. SARS-CoV-2 Resources[EB/OL]. [2020-06-30]. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sars-cov-2/.

[15]WHO. WHO coronavirus disease (COVID-19) dashboard[EB/OL].[2020-06-30]. https://covid19.who.int/table. [2020-06-30]. https://covid19.who.int/table.

[16]PubPeer. COVID-19 and economy[EB/OL]. [2020-07-20]. https://pubpeer.com/publications/9887527929B1E70D1774 06713AF594.