常有尚在校园里的年轻朋友问我,编辑工作到底是做些什么呢?这是一个看似简单实则相当复杂的问题。在这篇小文里,我想试着作些回答,如果年轻的朋友们能够通过此文对这一行的工作略知一二,那么我会感到非常欣慰。

作家刘庆邦与我们北京十月文艺出版社一直有着良好的合作关系,先后在我们这里出版了《保姆在北京》《遍地月光》《黄泥地》《家长》等长篇小说。北京十月文艺出版社原副总编辑章德宁早在1996年担任北京文学杂志社社长兼执行副主编的时候,就曾担任刘庆邦短篇小说《鞋》的三审,这部作品在翌年荣获了鲁迅文学奖,章德宁也一直关注这位作家的小说创作。因此当刘庆邦说起要为家乡的十几位堂叔写一部长篇小说的时候,章德宁立刻向刘庆邦约稿。相信经过这么多年的沉淀,一定会有一部深刻的作品问世。

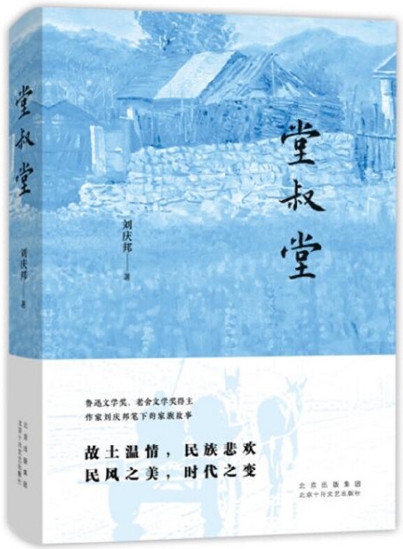

2020年3月,章德宁希望我来做刘庆邦新作《堂叔堂》的责任编辑,让我深感荣幸。积累的编辑经验告诉我,一本好书的问世,常常是团队合作的成果。我负责初审和责编工作,二审王淑红和三审胡晓舟都是富有经验的资深编辑,有她们两位把关,我感到非常踏实。拿到书稿之后,一边做案头编辑,一边要确定美编人选。经深入考虑,我们选定了多次合作的卿松负责本书的装帧设计,并且确定《堂叔堂》是32开,147×209规格,精装。卿松是可以为了封面设计而认真了解书稿的美编,于是我向他提供了书稿内容和大致的设计思路,版式设计要求大气疏朗,字体雅致悦目,希望封面设计能够体现中原地区农村的景观特点,带有一点忧郁的怀旧气息,同时又不失精致。

我也曾经做过刘庆邦长篇小说《黄泥地》和《家长》两本书的责任编辑,这一部《堂叔堂》,让我深感作家每一部作品都对自己有新的要求,同时又有一些不变的东西贯穿始终。《黄泥地》的主旨是借描写中国农民的“泥性”来揭露国民性的弊端。《家长》是探讨亲子关系的。《堂叔堂》则是一部深入刻画中原地区农民群像的长篇小说,以12个篇章,勾勒出十几位堂叔的形象,可谓个个不同,各具风神——这里有堂叔刘本德作为台湾老兵回乡寻根的故事,也有一心惦记赚钱的乡村老师刘本魁的故事,还有大队长刘本山在“大跃进”期间,冒死允许村民分食仓库发霉的红薯片,终于使全村没有饿死一个人的故事。3部小说里面,不变的是作者那种娓娓道来的叙述风格,温和质朴,冷静内敛,我也希望《堂叔堂》的整体装帧设计能够传达出这样的风格特点。

4月,为了便于美编工作,我搜集了一些中原风景、民居、人物、农民赶着马车的照片;为了适度增加画面装饰性,我想起书中一章《又见大烟》,于是进一步搜集田野照片,同时提供了刚刚完成的审读意见,请美编参考。我也会随时发去比较喜欢的书影,与卿松交流。

6月,结合两校清样,我与刘庆邦就文本上的细节进一步沟通,比如,一些方言口语的文字写法,一些旧物的描述怎样便于今天的读者理解等,会在作者允准的前提下,对个别语词做些微调。刘庆邦还发来张宇题写的书名,规矩儒雅,很有耕读传家的中土风格。

进入8月,在有序推进“三审三校”工作的同时,我开始拟写本书的腰封文案。一直记得总编辑韩敬群对我们进行编辑培训时候的嘱咐:准备腰封文案,除了要对文本有深入解读,还要尽量搜集有关作家和作品的相关信息。我在参考了孙郁对《堂叔堂》第一篇《叶落桃园》的评论之后,完成了如下的文案:“鲁迅文学奖、老舍文学奖得主/作家刘庆邦笔下的家族故事”“故土温情,民族悲欢/民风之美,时代之变”,并在腰封背面精选了3位名家对刘庆邦作品的评论。

把文案发给美编之后不久,卿松发来一蓝一黄两个方案:近景是开满鲜花的土地,中景是毗连的民居,远景是绵延的丘陵。与我的想象相当接近。将上述方案分别发给刘庆邦和章德宁,刘庆邦回复说:“蓝色很好,有一种月光美,如果蓝色再淡一些,灰一些,或许更美。”章德宁则建议蓝色更深一些。随后大家达成共识,保留蓝色方案,但是目前的色调过于灰暗,有待调整。于是,卿松在蓝色系的范围内,又提供了由浅到深的5种选择,我们在多方征求意见之后,选定了最浅的湖蓝这一版。

接下来就是选纸了。外封,卿松选择了“大地”特种纸,那种隐含着草梗纤维的粗糙触感,与本书主人公贴近土地的人生非常契合,也与作者质朴的写作风格隐约呼应。锁定方案之后,卿松又用滤镜技术让画面凸显了油画效果。同时,由于多次合作,我知道卿松对外封的印刷工艺一般选择不过油,这一点很适合本书,再次与作者朴素的叙述风格相呼应。腰封和内封,卿松选择了农民赶着马车的背影照片,不过,腰封图片为极浅的蓝色,内封为极浅的土色,两相呼应,既有一定的叙事性,又有诗意的复沓。这里,还要感谢本书的责任印制张青云和印厂对接人王彦军,我们最初选择的外封用纸是大地本白,在打样过程中,他们提醒大地本白与其他品种的本白色温不同,于是我们将“大地本白”改为了“大地超白”。内文用纸选定性价比很高的芬兰书纸,既显厚重,又不笨拙。卿松亲自下厂盯样,力求印刷效果体现出月下风景的透亮、清爽。

当刘庆邦拿到样书时候,一再对成书效果表示满意。

我觉得编辑工作,就是对书稿的灵魂有一个尽量准确的理解和把握,随后在出版的各个环节之中,将这种理解和把握落实到物质层面的一个过程。正如一个人要内外兼修,一本书也是如此,内在的灵魂与外在的物质形态高度协调,让读者充分感受到这种内外的统一,或许就是编辑工作的精髓所在吧。