【摘 要】我国图书市场的运行存在明显时间变化规律和地域分异规律:不仅市场随时间波动较大,而且不同省区图书市场总量和结构差异较大,线上线下图书市场的变化有所不同。洞悉图书市场的变化规律,聚焦市场发展所存在的问题,给出图书市场发展问题的解决对策,是破解图书市场的发展瓶颈和供需结构性矛盾,满足人民群众日益多层次、多样化、个性化需要的必然要求。

【关键词】图书市场;时空格局;演变机制;对策

近十年来的新闻出版产业分析报告显示:图书出版业规模和效益均在稳步提升,出版营业收入由2010年的537.9亿元增长到2018年的937.3亿元,实现的利润也由77.2亿元攀升至141.28亿元,在基本年年实现增长的同时,2018年图书出版营业收入更是在八个产业类别中保持了最快的增速,图书也成为六类出版物中唯一总印数正向增长的出版物类型。十九大报告提出,要坚持去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,优化存量资源配置,扩大优质增量供给,实现供需动态平衡。作为国民经济的组成部分,图书市场需求不仅随着时代的进步而转变,而且在空间层面上的分化仍在继续。人民群众对出版产品的需要与行业实际供给错位、脱节之间的矛盾已经出现,[1]这种矛盾还存在区异分异的特点。通过分析和研究市场的时空格局演变,把握读者图书需求的变化规律等,既为缓解出版业供需矛盾提供参考,又对出版产业布局的优化有着重要意义。但是,学界在图书市场的时空演变格局的相关研究较少,已有的研究大多属于经验主义的范畴,缺少基于大数据的实证分析,没有从时空视角把握整体市场不同渠道特征的演进。本文基于“开卷全国图书零售市场观测系统”的相关数据,通过分析近十年我国图书市场销售情况,从时空维度把握图书市场总量和结构的演进,分析图书市场存在的问题,以期平衡区域图书市场,适时满足不同区域群众的差异化需求。

一、图书市场的时空格局演变

图书市场的大小主要取决于各地区的经济发展水平,人口密集、市场活跃的东部沿海省区图书消费量占全国的半数,但近年来以河南与四川为代表的中西部省区图书市场热度也逐渐提高。此外,由于渠道的差异,实体店和网店销售的图书门类大有不同。

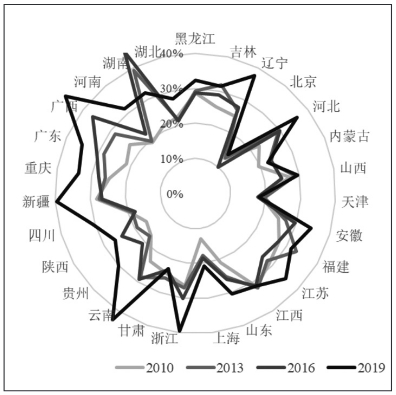

1.图书码洋和动销总数在主要省区的分布及变化

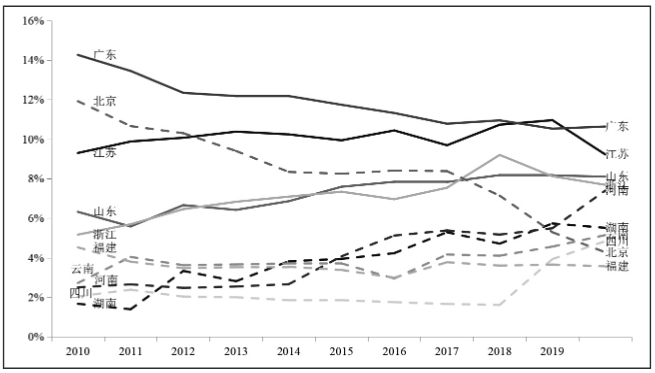

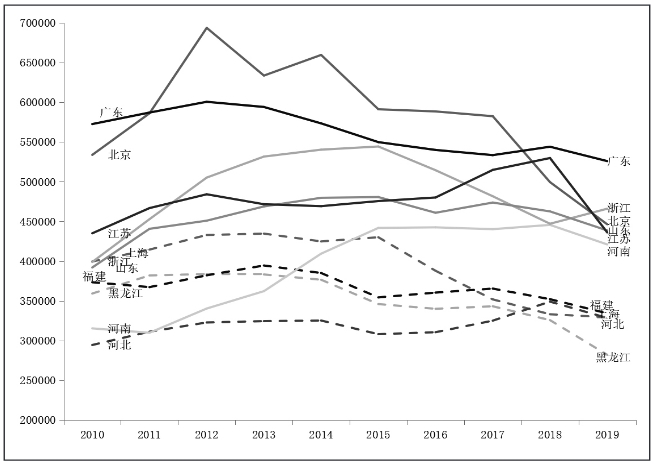

图书码洋比重与动销总数可以分别较好地反映图书市场的体量大小和活力程度。本文以此为主要指标,对图书市场的空间格局进行分析。结果如图1所示(限于篇幅,仅列出TOP10),无论是图书市场的码洋比重还是动销品种,基本都可以把全国主要省区分成两大梯队,第一梯队基本都是沿海发达省区。总体而言,主要省区图书码洋比重在两大梯队之间差异相对更小,而动销总数无论从梯队间的差异还是年际波动性都比较大,足以说明市场活力在省际存在较大差异。

码洋比重

动销品种

图1 近十年主要省区图书市场(TOP10)码洋比重和动销品种变化

从各省市图书市场的码洋比重来看,比重较高的基本都是广东、江苏、浙江、山东、北京、福建等经济发达省区,人口大省河南、湖南、四川等省区也有不俗的表现。四川省在2018年比重迅速上扬,并在2019年达到了4.83%;云南省码洋比重逐年上升,达到了5.14%,是西南地区图书码洋比重最高的地区。总体来看,码洋比重较高的省市起伏变化较大,原来一直占据龙头地位的广东省虽然近年来略有下滑,但基本稳居榜首;而紧随其后的江苏省则波动上升,在2018年一度取代广东省的龙头地位,但2019年再度下滑,屈居第二。浙江省、山东省的码洋比重也呈现出逐年上升的趋势,且在除了2015年、2017年的大多数年份比重相当。

相较于码洋比重,动销品种排行榜年度变化较为平稳,多数省区动销品种数集中在2-4万本的区间内。河南省近年来图书市场动销品种上升较快,

10年来增长了38%,进入了动销品种的第一梯队省区,与其后一位的福建省动销品种数量差了将近一万种,在一二梯队间形成较大的队列“缺口”。

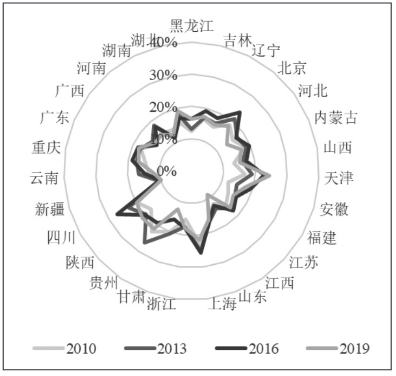

2.图书码洋的地区分布及变化

地区层面图书码洋的变化相对较为稳定,华东地区一直都是主要的图书市场,其占全部市场的码洋在2017年达到峰值前一直较为稳定,近两年则有所下滑。华北地区的码洋占比则由2010年的16.62%下降至2018年的10.64%,呈现出逐年滑落的态势。东北地区则由8.08%下滑至4.20%,降幅达46.53%。相反,中南地区和西部地区的图书销售市场却逐渐升温,二者在2018年码洋占比已经达到48.45%,成为最具成长力的地区。

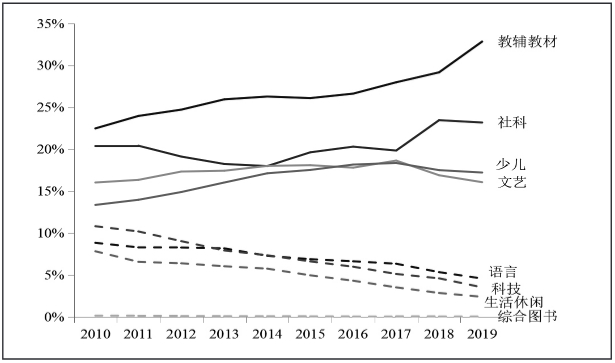

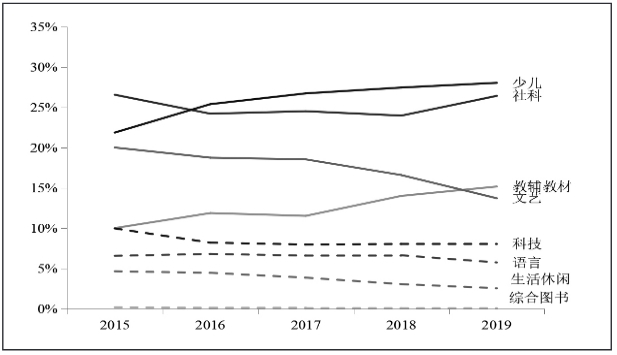

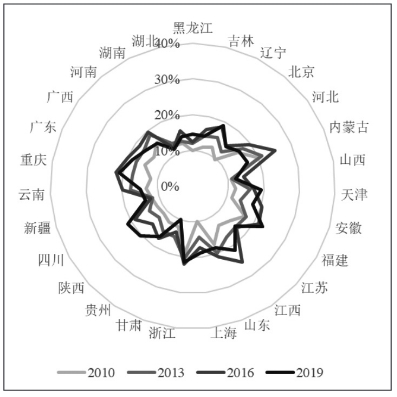

3.图书码洋的线上线下分布及变化

不同渠道的图书销售的规模和结构有较大不同,本文用实线和虚线分别对线上(主要涵盖京东和天猫的图书销售数据)线下图书码洋比重处于高位和低位的图书门类加以区分(见图2)。结果表明,虽然线上线下主要销售地的图书门类相同,但其内部的优势门类的排名呈现分化,不同渠道呈现出不同的销售特点。

实体店

网店

图2 实体店和网店主要销售门类码洋比重的变化

虽然教辅教材、社科、少儿、文艺均为实体书店和网上书店四大门类,但相较于网店中少儿与社科旗鼓相当,实体书店中教材教辅却独占鳌头。这表明,读者在不同渠道有着不同的购书习惯,购买图书的门类有所不同。从时间演变上,二者在少儿市场比重均明显增加,实体店社科类图书码洋比重波动上升,线上则有所下滑,二者在2019年比重相近,而此前比重相当的文艺类图书码洋比重于近三年在线上市场出现下滑。在线上市场中,社科与少儿类图书码洋比重并驾齐驱,而教辅类比重则不断提高,并在2019年取代文艺类图书,暂列第三。此外,生活休闲类的码洋比重逐年下滑,科技、语言、综合图书的表现则较为平稳。在实体店市场中,不同图书门类的起落较为明显:除综合图书外,教材教辅销售情况逐年见好,社科、少儿、文艺等门类比重波动上升,相应的科技、语言和生活休闲类比重则呈逐年下滑趋势。

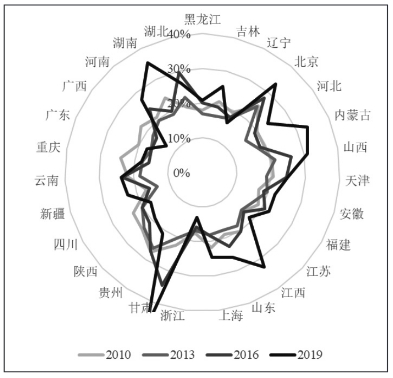

二、图书主要细分门类市场的区域差异为识别不同细分门类市场在地域上的分化,以教材教辅、少儿、社科、文艺4种主要门类图书进行分析,这4种图书码洋的比重约占全部图书码洋比重的80%,其中又以教材教辅、社科为主,但这两类图书码洋比重的年际波动也相对较大(见图3),文艺类图书市场表现则较为稳定。

教材教辅

少儿

社科

少儿文艺

图3 不同省区主要细分门类市场码洋比重的时间变化

从各门类看,大多数省区教材教辅读物所占市场码洋的比重都在上升,值得注意的是,在12个增幅超过10%的省区中,有三分之二(8个)属于中西部地区且近年增幅更为明显。少儿类图书市场的变化基本相同的,总体上稳中有升,西南地区的川渝、西北地区的陕西以及东南地区的闽浙赣少儿类图书码洋比重均在20%以上,其中川渝秦增幅都接近10%,成为十年间最具活力的少儿图书市场。各省区社科类图书码洋比重在10年间出现了较大的分化,由期初的16%-27%分化为13%-47%,特别是最近3年,市场出现了一定的

震荡,内蒙古、湖南等省区比重增长了近80%,而广西、贵州比重下滑的幅度也超过了20%。相比之下,文艺类图书码洋比重变化总体上较为平稳,天津、陕西等省区占比逐年上升,成为“最文艺”的省份。少儿图书在上海一直占有较为稳定的市场,占比保持在21%——26%。贵州、四川、湖北等近年来一直在高位起伏,北京的码洋比重在2019年降至18.02%,紧随其后。文艺类图书市场码洋较低的几个省区也基本不变,如江西、新疆等省区基本在10%上下波动。相应的,大部分省区在上述四大门类之外的生活休闲、科技、语言等图书门类的码洋比重却在逐年下滑,相应门类的市场相对萎缩。总体而言,从主要门类看,图书市场的区域差异分化加剧,首位度在逐年提升,特别是以教材教辅和少儿类图书为主的学生读物市场进一步增强。

三、我国图书市场存在的主要问题

我国图书市场有着明显的时空格局分异特征,在细分门类市场的变化则更为明显。在对图书市场总量和结构分布研究的基础上,发现市场存在如下的问题。

图书门类结构不合理的问题已经非常突出,大多数省区教材教辅读物所占市场码洋的比重较高且还处于上升趋势。甚至在原本教材教辅比重并不高的网店,销售码洋比重也一路攀升。大部分出版单位不了解市场时空规律,无法适时布局图书市场。即使有相关严格的选题论证过程,也没有按照市场规律和读者需求及时调整图书的生产,从而造成了供需失衡。

我国不同区域图书市场发展呈不平衡的空间格局,即相比于东部发达地区,中西部图书市场存在着规模小、品种少、销售链长等问题。这种现象在近年有所改观。但相关出版单位往往忽视了空间格局的动态演化规律,图书市场区域差异化需求的变化也难以成为他们市场开发的有效参考因素,其所供应的图书自然也难以满足消费者的需求。不同区域图书动销品种差异巨大就是一个鲜明的佐证,因此导致了图书市场供需不匹配的现象的长期存在。

四、我国图书市场发展问题的政策应对

造成出版业当前供求结构性矛盾的原因是全方位的,但问题的解决则必须从供给端入手,[2][3][4]鉴于此,本文从出版单位、发行单位以及行政管理部门等多个视角提出了相应的对策。

1.出版单位应密切关注图书市场的时空演变规律,预测市场的发展动向

随着图书消费结构的区域差异化,出版单位的出版结构调整若不随之调整,就很难有大作为。出版单位应该在中西部地区图书市场日渐活跃的背景下,调研不同地区读者不同阅读偏好,开发潜在消费者的阅读需求,重新规划图书市场布局。地方出版社要利用自身独有的地域优势,基于融媒体思维创设本土图书品牌,涵养地方文化生态。传统的教材教辅出版单位要有风险意识,在自己深耕的领域内开发精品,不仅扩大生产线,而且壮大产品链,打造多元化产品体系,提高市场竞争力。对于专业类出版社,更应该探求图书细分市场的变化规律,以应对市场的细微变化。

2.发行单位既要谋划产业规划布局,又要直面新业态并加大科技投入

随着“一带一路”等倡议的逐步落实,相关要素流动会进一步刺激中西部地区图书消费。发行机构有必要重视中西部地区图书消费迅速增长的现状,并根据各地区的个性,调整探索更合适的发行策略。要盘活市场,必须引入有序的竞争机制,建立统一开放的大市场。[5]为此,发行单位应该积极谋划产业的跨地区战略重组。特别是东部沿海发达地区的发行单位应自发携手西部欠发达地区,形成基于内生比较优势基础上的区域发行产业分工。由此形成的区域性内生比较优势,能够为知识积累和生产力发展提供动力。得益于出版改革的政企分开和出版集团的组建,区内产业联合和分工已在逐步实现。因此,适时跨区域特别是加快沿海地区和内陆地区的市场合作,实现发行渠道的共建、物流体系的共享等,对于平衡区域图书市场有着重大的现实意义。在传统图书市场不断面临电子商务冲击的背景下,发行单位在供应链转型升级中要主动寻求与科技的融合,利用互联网、大数据、物联网等新技术,挖掘并分析图书市场数据,获取并预测图书消费市场的发展动向及图书消费需求的变化,实现合理数量品种图书品种动态前置存储,并通过与出版单位协同联动,优化物流存储及配送效率,缩短图书面世周期,实现出版和发行的无缝对接。

3.行政部门应实施图书精品战略,引导出版单位多出精品,满足群众多样化需求

新闻出版行政管理部门应该继续着力推进图书精品战略的实施,采取多种措施引导出版单位由追求数量转向提高质量,规范图书出版秩序。引导各出版单位研究市场规律,按规律谋出版,突出主业,自主开发适销对路的畅销书、常销书。特别是针对教材教辅比重明显过高的地区,要调查缘由,与教育行政部门联动,整顿教材教辅读物市场,旨在优化图书出版结构,大力支持原创图书出版,方可实现社会主义文化大发展大繁荣。

五、结语

了解中国图书市场的时空变化规律,不仅可以准确把握出版产业的脉搏,而且能大体识别整个国家文化产业的发展动向,无论对于出版单位还是发行单位都很有价值。通过对我国图书市场的时空格局分析,表明图书市场的时间变化规律和地域分异规律明显。对于这样的规律,首先要探求规律的形成机制,多大程度是群众需求而产生的,然后既要被动适应,满足群众需求,又要主动策划,加以引导。出版行政管理部门应该指导各家图书出版发行单位协作和转型升级,促进区域间图书市场均衡发展,更好地满足人民群众日益多层次、多样化、个性化的图书消费需求,让区域间、城乡间公共文化服务均衡协调发展得以落地。

参考文献:

[1][5]高海涛,王关义,王薏群.新时代我国新闻出版行业主要矛盾及化解对策——基于2000-2017年的统计数据[J].中国出版,2019(17)

[2]金一超.促进全民阅读之路径探索——以供给侧改革为重点[J].中国出版,2017(8)

[3]樊希安.关于出版业供给侧改革的几点思考[J].中国出版,2016(13)

[4]王关义,谢巍.我国出版业供给侧改革思路[J].中国出版,2017(1)