【摘 要】[目的] 调查期刊编辑和科研人员对学术不端及其边缘行为的界定、防范和处理认知,为有效防控不同程度的学术不端及其边缘行为的发生,为科技期刊编辑部防范和处理学术不端行为提供指导,亦为相关部门辨识与处理学术不端行为提供参考。[方法] 依据简明、全面、一致、准确和实用的原则,设计针对期刊编辑人员和科研人员2种问卷,并通过“问卷星”进行问卷的调查回收并对调查数据进行整理分析。[结果] 严格界定和划分学术不端、学术不当和学术失当行为;梳理15种学术不端、9种学术不当和10种学术失当行为的具体表现;总结6种学术不端、5种学术不当和5种学术失当行为的处理方式;明确引发学术不端及其边缘行为的制度和环境因素以及调查对象对我国相关文件政策的认知情况;总结15种期刊编辑人员和8种科研人员对学术不端行为的预防对策;确定20%的文字复制比是目前编辑部普遍容许的最高复制比。多数调查对象认为,对具有学术不端行为的稿件应采取退稿和撤稿等严厉措施,同时应尽量减少学术不当和学术失当行为。[结论] 在处理学术不端及其边缘行为时,对学术不端行为要“零容忍”,要减少研究人员不懂学术规范而引起的学术不端边缘行为。

【关键词】期刊编辑人员;科研人员;学术不端 ;学术不当;学术失当;界定;防范与处理

学术诚信是开展科学研究及学术交流的前提和基础。我国政府十分重视对科研不端行为的防范与治理,出台了《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》《国家科技计划实施中科研不端行为处理办法》等一系列重要政策文件[1,2,3],目的是规范、引导、强化学术诚信建设。但目前学术不端行为的治理仍未取得完全理想的效果。为防范层出不穷的学术不端行为,我国学术界开展了许多调查和研究[4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19]。这些研究对防范学术不端行为具有一定的参考价值,但却存在学术不端行为界定不明晰、样本量少、分析不透彻等问题。同时仍有部分作者、审稿专家和期刊编辑对学术不端相关规范的了解不细致、不深入,还有部分科研人员对学术不端的界限认知模糊,对自身是否存在学术不端等缺乏明确的认识,从而导致在主观非故意的情形下出现涉嫌学术不端的失误。因此,很有必要对学术不端等行为的界定、预防及处理进行系统性研究。

本研究基于国内外已有相关研究成果和《环境工程学报》多年办刊实践,结合科技期刊审稿、退修改、编辑校对等环节中作者出现的学术不端及其边缘行为的具体表现,对学术不端及其边缘行为进行严谨界定,按照程度大小分为学术不端、学术不当和学术失当3种行为,并针对这3种行为提出切实可行的防范和处理措施,解决了编辑和科研人员对学术不端的界定、处理和防范的认知模糊问题;面向科技期刊编辑人员和科研人员设计调查问卷,并展开全面调查,获取有效问卷5839份,解决了以往研究中存在的调查样本量不足、分析不透彻等问题;调查分析结果可为科技期刊编辑部防范和处理学术不端行为提供指导,亦为相关部门辨识与防范处理学术不端行为提供参考,进而助推我国学术诚信建设。

1 研究方法

1.1 调查对象与方法

科技期刊编辑直接参与同行专家的遴选和稿件的编辑加工及出版,科研人员既是论文的作者,也是论文的读者或评审者,两者均对学术不端及其边缘行为的界定、防范和处理起决定性作用。因此,本研究将调查对象确定为期刊编辑人员和科研人员。

通过“问卷星”专业调查平台提交问卷,进行在线问卷调查。通过科技期刊培训班微信群、科技期刊学术交流微信群、小编讲堂、北京科学技术期刊学会群等途径,推送期刊编辑调查问卷链接,请期刊编辑填写问卷;通过《环境工程学报》编委微信群、作者微信群、审稿专家微信群及环境工程领域学术会议微信群等,推送科研人员调查问卷链接,请科研人员填写问卷,采用红包激励的方式回收问卷。

在设计调查问卷时,遵循简明性、全面性、一致性、准确性、实用性5项原则,力求使问卷简单明了、内容全面、与国家及相关部门的政策和文件等资料保持一致、贴近科技期刊编辑人员和科研人员的实际情况,便于编辑、科研人员就学术不端行为的界定及处理和防范提出相关看法和意见。

在问卷设计完成并正式开展问卷调查之前,为保证问卷规范、准确,提高问卷的科学性和可操作性,邀请专家对问卷进行了评审,并根据专家评审意见对问卷内容进行了修改完善。

1.2 调查问卷类型、题型及内容

本次调查设计了针对科技期刊编辑人员和科研人员的2种问卷,问卷题名为《面向科技期刊编辑部的学术不端及其边缘行为的界定及处理对策调查问卷》。调查问卷主要采用选择题形式,分为单选题和多选题。此外,在“科技期刊编辑部学术不端行为的预防惩戒对策”部分,设置了“其他”选项,答题者可结合自己的认知水平,补充填写相关内容。

借鉴科研课题调查问卷的设计方式,结合本课题的特点,从被调查人员的基本信息、学术不端及其边缘行为的界定、学术不端及其边缘行为的影响因素、学术不端及其边缘行为的预防惩戒对策4个方面进行问卷设计。

(1) 期刊编辑问卷。问卷内容包括个人基本信息7项,学术不端及其边缘行为的界定14项,学术不端及其边缘行为的影响因素5项,学术不端及其边缘行为的预防惩戒对策21项。

(2) 科研人员问卷。问卷内容包括个人基本信息8项,学术不端及其边缘行为的界定14项,学术不端及其边缘行为的影响因素5项,学术不端及其边缘行为的预防惩戒对策11项。

2 结果与分析

2.1 调研对象基本信息

本次调查时间为2019年6月14—28日,获取有效问卷5839份,其中期刊编辑人员问卷167份,科研人员问卷5672份。被调查的期刊编辑基本信息见表1,科研人员基本信息见表2。

表1 期刊编辑的基本信息

| 调研内容 | 选项 | 数量 /人 | 占比 /% |

| 性别 | 男性 | 68 | 40.72 |

| 女性 | 99 | 59.82 | |

| 年龄 | 30岁及以下 | 26 | 15.57 |

| 31~40岁 | 59 | 35.33 | |

| 41~50岁 | 45 | 26.95 | |

| 51~60岁 | 37 | 22.16 | |

| 学历 | 大专 | 12 | 7.19 |

| 本科 | 70 | 41.92 | |

| 硕士 | 54 | 32.34 | |

| 博士 | 26 | 15.57 | |

| 其他(大专以下) | 5 | 2.99 | |

| 职称 | 初级 | 32 | 19.16 |

| 中级 | 66 | 39.52 | |

| 副高级 | 47 | 28.14 | |

| 正高级 | 22 | 13.17 | |

| 编龄 | 5年及以下 | 48 | 28.74 |

| 6~10年 | 53 | 31.74 | |

| 11~20年 | 42 | 25.15 | |

| 20年以上 | 24 | 14.37 | |

| 期刊类别 | 自然科学期刊编辑 | 85 | 50.90 |

| 人文社科期刊编辑 | 17 | 10.18 | |

| 综合期刊编辑 | 25 | 14.97 | |

| 科普期刊编辑 | 3 | 1.80 | |

| 其他编辑(图书编辑、兼职编辑等) | 37 | 22.16 | |

| 主办单位 | 出版社 | 25 | 14.97 |

| 科研院所 | 53 | 31.74 | |

| 双一流高校 | 15 | 8.98 | |

| 其他高校 | 23 | 3.77 | |

| 公司 | 33 | 19.76 | |

| 其他(包括学会等) | 18 | 10.78 |

表2 科研人员基本信息

| 调研内容 | 选项 | 数量 /人 | 占比 /% |

| 性别 | 男性 | 3846 | 67.81 |

| 女性 | 1826 | 32.19 | |

| 年龄 | 30岁及以下 | 4459 | 78.61 |

| 31~40岁 | 920 | 16.22 | |

| 41~50岁 | 240 | 4.23 | |

| 51~60岁 | 53 | 0.93 | |

| 学历 | 大专 | 1595 | 28.12 |

| 本科 | 2733 | 48.18 | |

| 硕士 | 702 | 12.38 | |

| 博士 | 287 | 5.06 | |

| 其他(没有学历人员) | 355 | 6.26 | |

| 职称 | 初级 | 1570 | 27.68 |

| 中级 | 1481 | 26.11 | |

| 副高级 | 559 | 9.86 | |

| 正高级 | 301 | 5.31 | |

| 其他(没有职称人员) | 1761 | 31.05 | |

| 从事科研工作时间 | 5年及以下 | 4294 | 75.71 |

| 6~10年 | 911 | 16.06 | |

| 11~20年 | 346 | 6.10 | |

| 20年以上 | 121 | 2.13 | |

| 发表的科技论文数量 | 10篇及以下 | 4603 | 81.15 |

| 11-50篇 | 855 | 15.07 | |

| 50篇以上 | 214 | 3.77 | |

| 工作单位 | 科研院所 | 525 | 9.26 |

| 双一流高校 | 1302 | 22.95 | |

| 其他高校 | 1466 | 25.85 | |

| 公司 | 1404 | 24.75 | |

| 其他(兼职人员,学生等) | 975 | 17.19 | |

|

是否担任 审稿专家 |

是 | 1714 | 30.22 |

| 否 | 3958 | 69.78 |

从表1可以看出:接受调研的期刊编辑以女性为主(59.82%);年龄以31——40岁居多(35.33%),其次为41—50岁,占比为26.95%;学历以本科占比较高(41.92%),其次是硕士,占比为32.34%;职称以中级居多(39.52%),其次是副高级,占比为28.14%;编龄以6——10年最多(31.74%),其次是5年及以下编龄,占比为28.74%;期刊类别以自然科学期刊为主(50.90%),其次是其他编辑,占比为22.16%;期刊主办单位以科研院所居多(31.74%),其次是公司,占比为19.76%。可以看出,期刊编辑人员非常关注学术不端及其边缘行为的界定及防范与处理,中青年编辑及具有中级或副高级职称的一线编辑对学术不端及其边缘行为的关注度更高。从表2可以看出,科研人员以男性居多,占比为67.81%。年龄以30岁及以下为主,占比为78.61%;其次为31—40岁,占比为16.22%。本科学历占比最高(48.18%);其次是大专,占比为28.12%;第三为硕士,占比为12.38%。职称以其他为主,占比为31.05%;其次为初级,占比为27.68%;第三为中级,占比为26.11%。从事科研工作时间以5年及以下最多(75.71%);其次为6—10年,占比为16.06%。发表的科技论文数量以10篇及以下居多(81.15%);其次为11—50篇,占比为15.07%。工作单位以其他高校最高,占比为25.85%;其次是公司,占比为24.75%;第三为双一流高校,占比为22.95%。大部分科研人员未担任审稿专家,占比为69.78%。可以看出,科研人员对学术不端及其边缘行为的界定及防范与处理非常重视,关注度非常高,这也进一步说明我国近年出台的相关文件和政策已取得很好的宣传效果,同时也可以看出,年轻科研人员更加关注学术不端及其边缘行为的界定与处理。

2.2 学术不端及其边缘行为的界定、表现及处理

2.2.1 学术不端及其边缘行为的界定

(1) 定义。本研究以《学术出版规范 期刊学术不端行为界定(CY/T 174—2019)》为基础,结合笔者多年的科技期刊编辑实践,对学术不端及其边缘行为进行了严谨界定。按照影响程度的不同,将学术不端及其边缘行为分为学术不端、学术不当和学术失当3种行为。

①学术不端行为:在科学研究和学术活动中的各种违背科学共同体惯例的行为,主要包括剽窃、伪造、篡改、不当署名、一稿多投、重复发表、有偿或无偿请他人代写论文、为他人代写(代发)论文的行为[20]。学术不端行为是不能原谅、应受到惩戒的行为。

②学术不当行为:虽不属于前款界定的典型学术不端行为,但属于主观故意的不鼓励、应提出警告并应杜绝的边缘行为。

③学术失当行为:其做法虽不严谨或有失学术风范,但尚未触及学术道德底线,属于非主观故意且须尽量避免的边缘行为。

(2) 调查分析结果。学术不端及其边缘行为界定的调查结果如表3所示。绝大部分期刊编辑人员(89.22%)和科研人员(76.22%)认为学术不端行为的定义准确;绝大部分期刊编辑人员(83.23%)和科研人员(71.14%)认为学术不当行为的定义准确;绝大部分期刊编辑人员(85.63%)和科研人员(70.29%)认为学术失当行为的定义准确;大部分期刊编辑人员(59.88%)和科研人员(63.26%)清楚学术不端、学术不当、学术失当行为的界限;大部分期刊编辑人员(47.90%,41.92%)和科研人员(62.25%,27.59%)认为非常必要或有必要划分学术不端、学术不当、学术失当行为的界限;大部分期刊编辑人员(43.71%,44.91%)和科研人员(58.53%,30.11%)认为非常必要或有必要对学术不端、学术不当、学术失当区别对待;大部分期刊编辑人员(58.68%,35.33%)和科研人员(61.62%,28.30%)认为非常必要和有必要在编辑出版环节预防学术不端。通过调查可知,严格划分和区别对待学术不端、学术不当、学术失当行为并在编辑出版环节预防学术不端十分必要。

表3 学术不端及其边缘行为的界定调查结果

| 调研内容 | 选项 | 期刊编辑 | 科研人员 | ||

| 数量 /人 | 占比 /% | 数量 /人 | 占比 /% | ||

| 学术不端行为的定义 | 准确 | 149 | 89.22 | 4323 | 76.22 |

| 不准确 | 12 | 7.19 | 964 | 17.00 | |

| 其他 | 6 | 3.59 | 385 | 6.79 | |

| 学术不当行为的定义 | 准确 | 139 | 83.23 | 4035 | 71.14 |

| 不准确 | 21 | 12.57 | 1216 | 21.44 | |

| 其他 | 7 | 4.19 | 421 | 7.42 | |

| 学术失当行为的定义 | 准确 | 143 | 85.63 | 3987 | 70.29 |

| 不准确 | 18 | 10.78 | 1226 | 21.61 | |

| 其他 | 6 | 3.59 | 459 | 8.09 | |

| 您是否清楚学术不端、学术不当、学术失当行为的界限 | 清楚 | 100 | 59.88 | 3588 | 63.26 |

| 不清楚 | 67 | 40.12 | 2084 | 36.74 | |

| 是否有必要划分学术不端、学术不当、学术失当行为的界限 | 非常必要 | 80 | 47.90 | 3531 | 62.25 |

| 有必要 | 70 | 41.92 | 1565 | 27.59 | |

| 不必要 | 8 | 4.79 | 298 | 5.25 | |

| 无所谓 | 9 | 5.39 | 278 | 4.90 | |

| 是否有必要对学术不端、学术不当、学术失当区别对待 | 非常必要 | 73 | 43.71 | 3320 | 58.53 |

| 有必要 | 75 | 44.91 | 1708 | 30.11 | |

| 不必要 | 12 | 7.19 | 342 | 6.03 | |

| 无所谓 | 7 | 4.19 | 302 | 5.32 | |

| 是否有必要在编辑出版环节预防学术不端 | 非常必要 | 98 | 58.68 | 3495 | 61.62 |

| 有必要 | 59 | 35.33 | 1605 | 28.30 | |

| 不必要 | 5 | 2.99 | 289 | 5.10 | |

| 无所谓 | 5 | 2.99 | 283 | 4.99 | |

2.2.2 学术不端及其边缘行为的具体表现

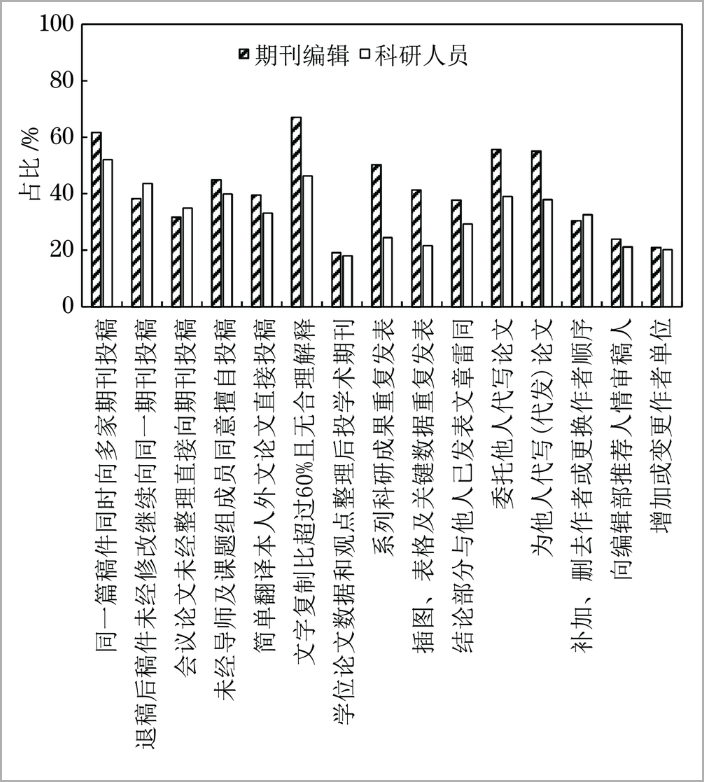

学术不端行为具体表现调查结果如图1所示。期刊编辑人员认为,排在前5位的不端行为是文字复制比超过60%且无合理解释(67.07%)、同一篇稿件同时向多家期刊投稿(61.68%)、委托他人代写论文(55.69%)、为他人代写(代发)论文(55.09%)和系列科研成果重复发表(50.30%);科研人员认为,排在前5位的不端行为是同一篇稿件同时向多家期刊投稿(52.06%)、文字复制比超过60%且无合理解释(46.30%)、退稿后稿件未经修改继续向同一期刊投稿(43.56%)、未经导师及课题组成员同意擅自投稿(39.88%)和委托他人代写论文(39.02%)。由此可以看出,文字复制比超过60%且无合理解释、同一篇稿件同时向多家期刊投稿、委托他人代写论文是被广泛认知的典型学术不端行为。

图1 学术不端行为具体表现的调查结果

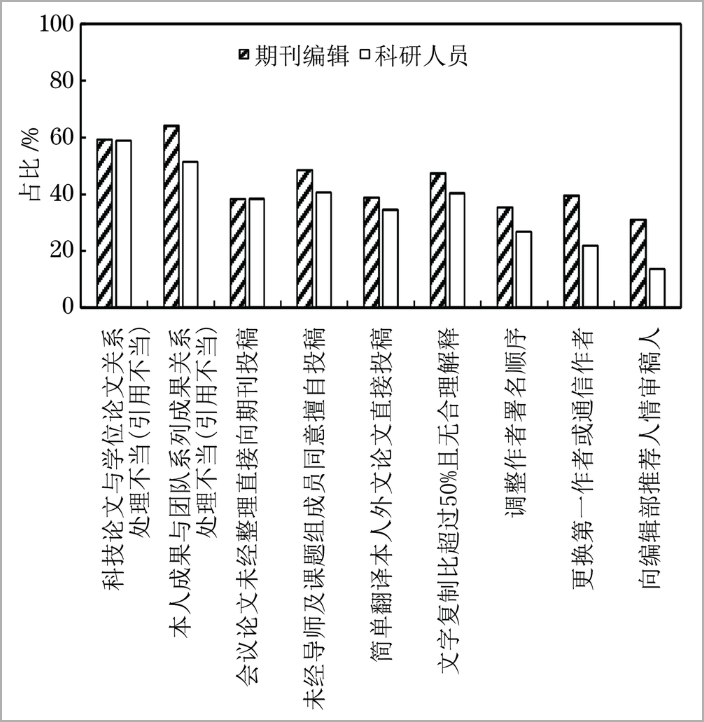

学术不当行为具体表现调查结果如图2所示。期刊编辑人员认为排名前3的涉嫌学术不当行为是本人成果与团队系列成果关系处理不当(64.07%)、科技论文与学位论文关系处理不当(59.28%)和未经导师及课题组成员同意擅自投稿(48.50%);科研人员认为排名前3的行为是科技论文与学位论文关系处理不当(58.90%)、本人成果与团队系列成果关系处理不当(51.29%)和未经导师及课题组成员同意擅自投稿(40.59%)。由此可以看出,本人成果与团队系列成果关系处理不当、科技论文与学位论文关系处理不当、未经导师及课题组成员同意擅自投稿是被广泛认知的典型学术不当行为。

图2 学术不当行为具体表现的调查结果

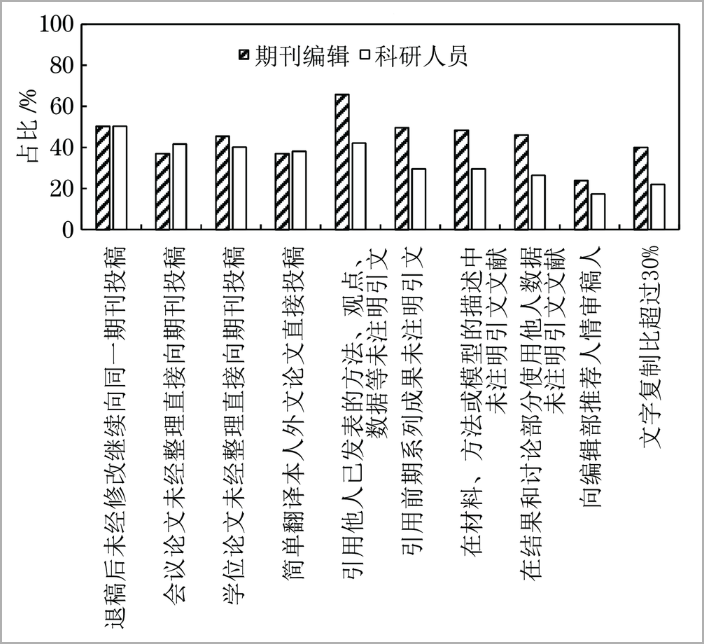

学术失当行为具体表现调查结果如图3所示。期刊编辑人员认为,排名前3的行为是引用他人已发表的方法、观点、数据等未注明引文(65.87%)、退稿后未经修改继续向同一期刊投稿(50.30%)和引用前期系列成果未注明引文(49.70%);科研人员认为,排名前3的行为是退稿后未经修改继续向同一期刊投稿(50.33%)、引用他人已发表的方法、观点、数据等未注明引文(42.12%)和会议论文未经整理直接向期刊投稿(41.70%)。由此可以看出,引用他人已发表的方法、观点、数据等未注明引文、退稿后未经修改继续向同一期刊投稿是被广泛认知的典型学术失当行为。

图3 学术失当行为具体表现的调查结果

2.2.3 学术不端及其边缘行为的处理方式

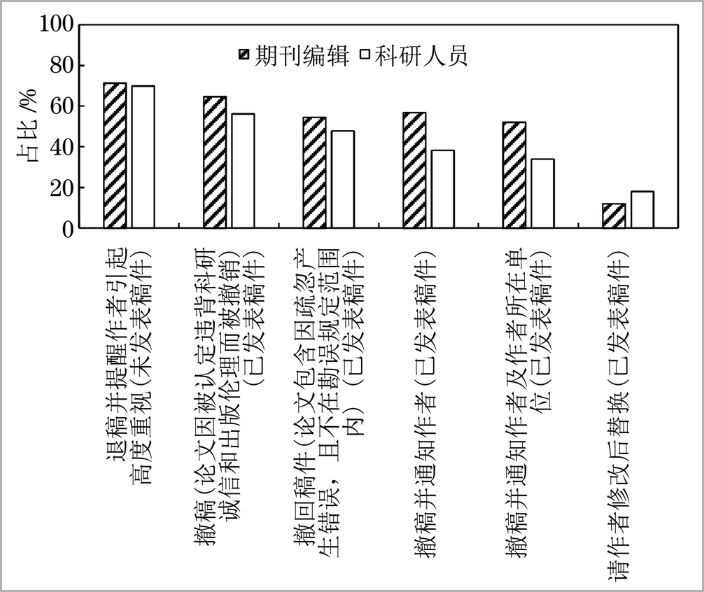

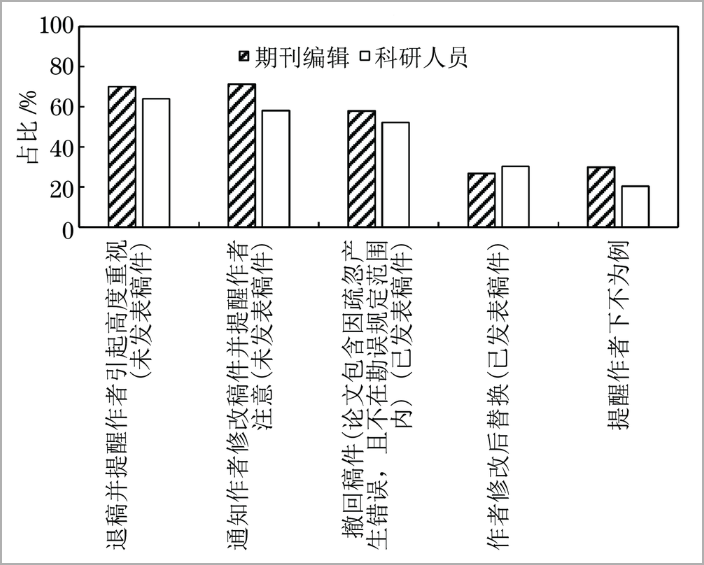

学术不端行为处理方式调查结果如图4所示。期刊编辑人员普遍认为:对未发表稿件,应采取退稿并提醒作者引起高度重视(71.26%)的处理方式;对已发表稿件,应采取撤稿(论文因被认定违背科研诚信和出版伦理而被撤销[21])(64.67%)的处理方式。科研人员普遍认为:对未发表稿件,应采取的处理方式是退稿并提醒作者引起高度重视(69.85%)的处理方式;对已发表稿件,应采取撤稿(论文因被认定违背科研诚信和出版伦理而被撤销[21])(56.15%)的处理方式。可以看出,期刊编辑和科研人员对学术不端行为的容忍度低,采取的均是退稿和撤稿等最严厉的措施。

图4 学术不端行为处理方式的调查结果

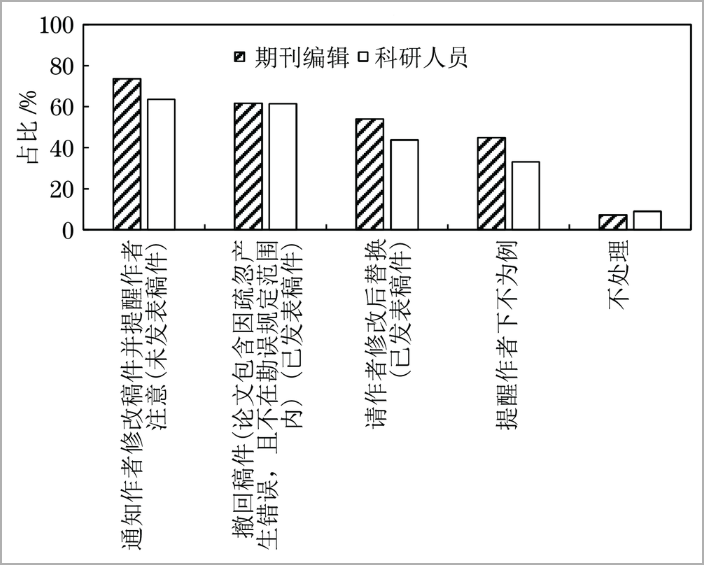

学术不当行为的处理方式调查结果如图5所示。期刊编辑人员认为:对未发表稿件,应采取通知作者修改稿件并提醒作者注意(71.26%)和退稿并提醒作者引起高度重视(70.06%)的处理方式;对已发表稿件,应采取撤回稿件(论文包含因疏忽产生错误,且不在勘误规定范围内)(58.08%)的处理方式。科研人员认为:对未发表稿件,应采取退稿并提醒作者引起高度重视(64.00%)和通知作者修改稿件并提醒作者注意(58.22%)的处理方式;对已发表稿件,应采取撤回稿件(论文包含因疏忽产生错误,且不在勘误规定范围内)(52.20%)的处理方式。可以看出,期刊编辑人员和科研人员对学术不当行为的容忍度均较低,采取的均是退稿和修改等较严厉的措施。

图5 学术不当行为处理方式的调查结果

学术失当行为处理方式调查结果如图6所示。期刊编辑人员认为:对未发表稿件,应采取通知作者修改稿件并提醒作者注意(73.65%)的处理方式;对已发表稿件,应采取撤回稿件(论文包含因疏忽产生错误,且不在勘误规定范围内)(61.68%)的处理方式。科研人员认为:对未发表稿件,应采取通知作者修改稿件并提醒作者注意(63.56%)的处理方式;对已发表稿件,应采取撤回稿件(论文包含因疏忽产生错误,且不在勘误规定范围内)(61.37%)的处理方式。可以看出,期刊编辑人员和科研人员对学术失当行为的容忍度还可以,采取的均是修改和撤稿等较温和的措施。

图6 学术失当行为处理方式的调查结果

2.3 学术不端及其边缘行为的影响因素及认知情况

2.3.1 学术不端及其边缘行为的影响因素

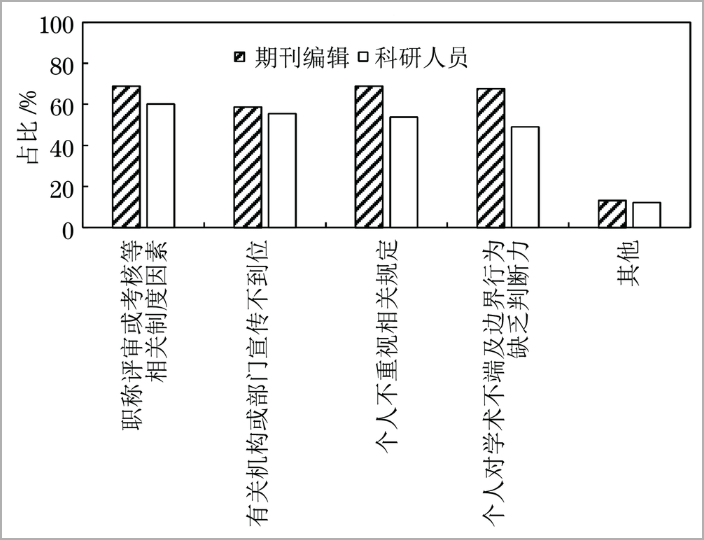

如图7所示,大部分期刊编辑认为,职称评审或考核和个人不重视相关规定是主要的影响因素;大部分科研人员认为,职称评审或考核和有关机构或部门宣传不到位是主要的影响因素。可以看出,职称评审或考核等相关制度因素是形成学术不端及其边缘行为的最主要的影响因素。

图7 形成学术不端行为的主要影响因素调查结果

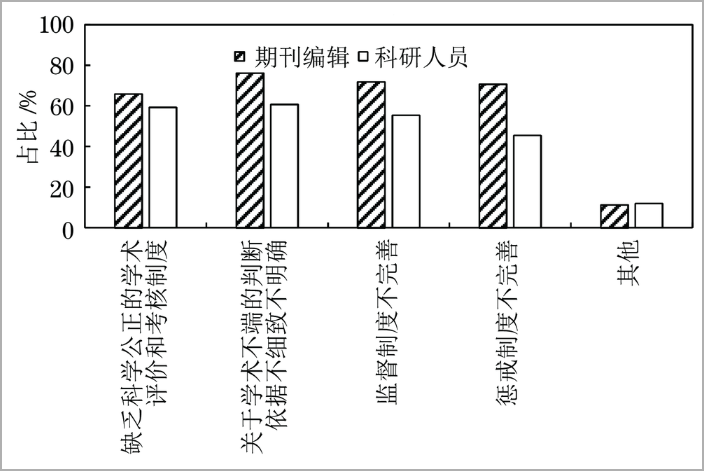

(1) 制度因素的调查结果。如图8所示,期刊编辑人员认为,学术不端的判断依据不细致不明确(76.05%)和监督制度不完善(71.86%)是主要的制度因素;科研人员认为,学术不端的判断依据不细致不明确(60.65%)和缺乏科学公正的学术评价和考核制度(59.20%)是主要的制度因素。可以看出,学术不端判断依据不细致不明确是形成学术不端及其边缘行为的主要制度因素。

图8 形成学术不端及其边缘行为的制度因素调查结果

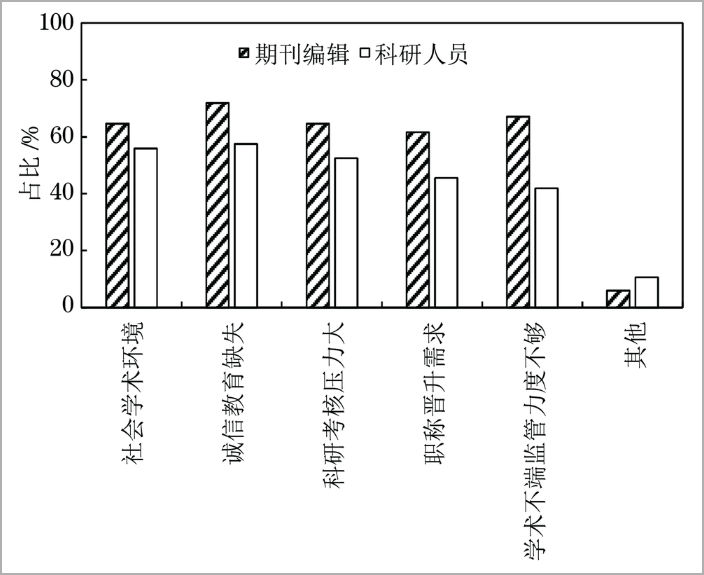

(2) 环境因素的调查结果。如图9所示,期刊编辑人员认为,诚信教育缺失(71.86%)和学术不端监管力度不够(67.07%)是主要的环境因素;科研人员认为,诚信教育缺失(57.46%)和社会学术环境(55.85%)是主要的环境因素。可以看出,诚信教育缺失是形成学术不端及其边缘行为主要的环境因素。

图9 形成学术不端及其边缘行为的环境因素调查结果

2.3.2 科研学术规范的认知情况

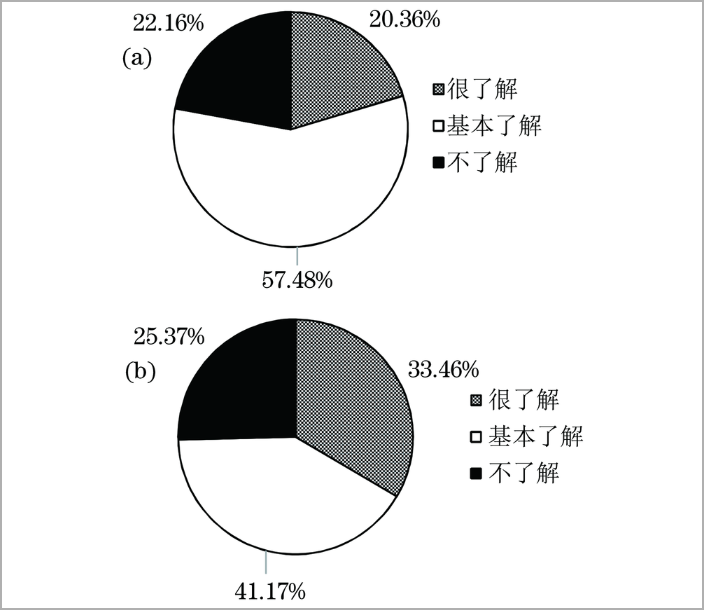

期刊编辑人员和科研人员对我国出台的科研学术规范内容的了解情况调查结果如图10所示。大部分期刊编辑人员(57.48%)和科研人员(41.17%)处于基本了解的状态,部分期刊编辑人员(20.36%)和科研人员(33.46%)处于很了解的状态,甚至有相当比例期刊编辑人员(22.16%)和科研人员(25.37%)处于不了解的状态。可以看出,加大科研学术规范内容的宣传力度,采取措施提高科研人员学习科研学术诚信相关政策和文件的自觉意识已成为当务之急。

图10 对我国出台的科研学术规范内容的了解情况调查结果(a)期刊编辑;(b)科研人员

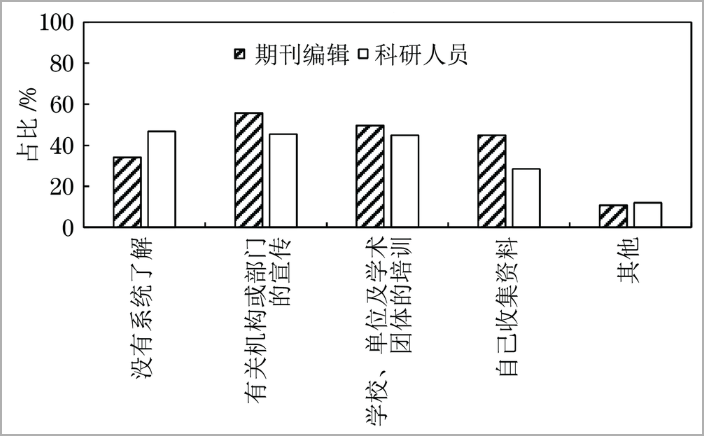

期刊编辑人员和科研人员了解科研道德和学术规范知识的途径调查结果如图11所示。55.69%的期刊编辑人员通过有关机构或部门的宣传获取相关知识,49.70%的期刊编辑人员通过学校、单位及学术团体的培训获取相关知识;46.77%的科研人员没有系统了解相关知识,45.45%的科研人员从有关机构或部门的宣传获取相关知识。可以看出,有关机构或部门的宣传是期刊编辑人员和科研人员了解科研道德和学术规范知识的最主要途径,相当一部分科研人员甚至没有系统了解过相关知识。

图11 了解科研道德和学术规范知识途径的调查结果

综上所述,采取措施提高科研人员学习科研学术诚信相关政策和文件的自觉意识已成为当务之急,建议科技期刊编辑部和相关部门采取各种措施加大科研学术诚信相关政策和文件的宣传力度,制订学术不端及其边缘行为的防范和处理导则,以预警和防范为主,从源头上制止学术不端行为的发生。

2.4 学术不端行为的预防惩戒对策

2.4.1 期刊编辑人员对学术不端行为的预防惩戒对策

如表4所示,期刊编辑人员对学术不端行为的预防惩戒对策排在前5位的是:严格实行“三审制”(92.22%);在编辑校对时,发现疑点及时与作者沟通并提醒其学术不端问题(91.02%);对来稿进行学术不端检测(89.22%);实行双向匿名审稿或单向匿名审稿(87.43%);在出版流程各个阶段均设置学术不端检测机制(86.83%)。排在后5位是:委托专人负责稿件学术不端的审查(82.63%);在自有网站刊登出版道德规范(81.44%);要求提供有全部作者签名的投稿声明(80.24%);要求作者提供关于数据真实有效、无一稿多投的单位证明(76.65%);简单或不加审核地使用作者推荐的审稿人(50.90%)。因此,需要加强审核作者推荐的审稿人、要求作者提供关于数据真实有效、无一稿多投的单位证明等措施预防学术不端行为。

表4 期刊编辑对学术不端行为的预防对策

| 调研内容 | 选项 | 人员数量 /人 | 占比 /% |

| 委托专人负责稿件学术不端的审查 | 是 | 138 | 82.63 |

| 否 | 29 | 17.37 | |

| 在自有网站刊登出版道德规范 | 是 | 136 | 81.44 |

| 否 | 31 | 18.56 | |

| 在投稿声明中明确对学术不端的态度和惩戒措施 | 是 | 141 | 84.43 |

| 否 | 26 | 15.57 | |

| 在出版流程各个阶段均设置学术不端检测机制 | 是 | 145 | 86.83 |

| 否 | 22 | 13.17 | |

| 要求提供有全部作者签名的投稿声明 | 是 | 134 | 80.24 |

| 否 | 33 | 19.76 | |

| 要求作者提供关于数据真实有效、无一稿多投的单位证明 | 是 | 128 | 76.65 |

| 否 | 39 | 23.35 | |

| 对来稿进行学术不端检测 | 是 | 149 | 89.22 |

| 否 | 18 | 10.78 | |

| 实行双向匿名审稿或单向匿名审稿 | 是 | 146 | 87.43 |

| 否 | 21 | 12.57 | |

| 严格实行“三审制” | 是 | 154 | 92.22 |

| 否 | 13 | 7.78 | |

| 简单或不加审核地使用作者推荐的审稿人 | 是 | 85 | 50.90 |

| 否 | 82 | 49.10 | |

| 在稿件退修改时,作者要求修改署名或顺序,是否提供证明材料 | 是 | 144 | 86.23 |

| 否 | 23 | 13.77 | |

| 在编辑校对时,发现疑点是否及时与作者沟通并提醒其学术不端问题 | 是 | 152 | 91.02 |

| 否 | 15 | 8.98 | |

| 稿件编辑加工完成并准备录用时,是否应进行网络首发并确认首发权 | 是 | 141 | 84.43 |

| 否 | 26 | 15.57 | |

| 稿件编辑加工完成并准备录用时,是否尽快通知作者并收取版面费 | 是 | 139 | 83.23 |

| 否 | 28 | 16.77 | |

| 稿件在正式刊发前是否进行学术不端的再次检测 | 是 | 141 | 84.43 |

| 否 | 26 | 15.57 |

针对期刊编辑人员判断稿件学术不端方法的调查结果表明:采取依照检测结果结合文章内容综合考虑方法的占比最高,为83.23%;采取对比作者已发表论文方法的占比为51.50%;采取单纯依照重复率方法的占比为43.71%;采取其他方法占比为11.38%。可以看出,绝大部分期刊编辑人员采用综合考虑的方法来判断稿件是否存在学术不端行为。

期刊编辑人员进行学术不端文献检测所采用技术系统的调查结果表明,采用中国知网学术不端检测系统、万方数据库检测系统、多种技术并用、维普-通达论文引用检测系统、不对来稿进行检测的占比分别为67.07%、50.30%、43.11%、32.34%和6.59%。可以看出,大部分期刊编辑人员选用单一的技术系统,多种技术并用的方法有待提升。

期刊编辑人员对稿件检测时间节点的调查结果表明,新到稿件、送审前、录用前、刊发前、送审后检测占比分别为73.65%、47.90%、45.51%、35.33%和26.95%。因此,绝大多数期刊编辑人员选择在新到稿件环节进行检测,在刊发前进行检测的情况较少,这就有可能无法完全避免一稿多投的情况,需要引起重视。

期刊编辑部可接受初审稿件的复制比最高限度的调查结果表明,20%复制比、10%复制比、5%复制比、30%复制比的占比分别为37.72%、23.35%、20.96%和17.96%。可以看出,20%是目前编辑部普遍容许的最高复制比。

针对期刊编辑人员防范学术不端文章出版措施的调查结果表明,责任编辑用规范和技术手段进行防范、责任编辑应加强宣传和审查力度、责任编辑敦促审稿专家严格把关、编辑走访各机构并加强学术不端行为的宣传教育和其他的占比分别为79.04%、74.25%、64.67%、52.69%和9.58%。因此,规范和技术手段、加强宣传和审查力度是防范学术不端文章出版的最主要防范措施。

针对期刊编辑人员对刊发后发现学术不端及其边缘行为稿件所采取措施的调查结果表明:最主要的措施是撤稿(论文因被认定违背科研诚信和出版伦理而被撤销),占比为76.05%;从数据库撤回(论文包含因疏忽产生错误,且不在勘误规定范围内),占比为59.28%。因此,期刊编辑一旦发现刊发后的学术不端行为稿件,均会采取最严厉的措施。

2.4.2 科研人员对学术不端行为的预防惩戒对策

科研人员对学术不端行为预防对策认知的调查结果如表5所示。80.64%的科研人员认为,在稿件退修改阶段,若补加遗漏作者,应向编辑部提交情况说明。78.35%的科研人员认为,在投稿时,应向编辑部提供关于数据真实有效、无一稿多投的单位证明。78.17%的科研人员认为,在稿件录用后,应尽快通知作者并收取版面费,这样可以避免一稿多投。而认为在投稿前,应认真阅读期刊投稿声明中对学术不端的态度和惩戒措施及期刊出版道德规范的科研人员相对少些,占比分别为76.60%和75.51%。因此,应加大科研人员在投稿前阅读投稿声明中有关学术不端及其边缘行为防范方面的宣传力度,提醒科研人员重视期刊出版道德规范的内容。

表5 科研人员对学术不端行为预防对策的调查结果

| 调研内容 | 选项 | 人员数量 /人 | 占比 /% |

| 在投稿前是否阅读期刊网站刊登的出版道德规范 | 是 | 4283 | 75.51 |

| 否 | 1389 | 24.49 | |

| 在投稿前是否认真阅读期刊投稿声明中对学术不端的态度和惩戒措施 | 是 | 4345 | 76.60 |

| 否 | 1327 | 23.40 | |

| 所投的多数期刊是否要求提供有全部作者签名的投稿声明 | 是 | 4362 | 76.90 |

| 否 | 1310 | 23.10 | |

| 支持提供关于数据真实有效、无一稿多投的单位证明 | 是 | 4444 | 78.35 |

| 否 | 1228 | 21.65 | |

| 编辑部实行双向匿名审稿或单向匿名审稿是否可以避免学术不端 | 是 | 4425 | 78.01 |

| 否 | 1247 | 21.99 | |

| 编辑部不加审查地遴选作者推荐的审稿人审稿是否给人情稿提供机会 | 是 | 4347 | 76.64 |

| 否 | 1325 | 23.36 | |

| 在退修改阶段,作者要求补加遗漏作者,是否应向编辑部提交情况说明 | 是 | 4574 | 80.64 |

| 否 | 1098 | 19.36 | |

| 您认为稿件录用后尽快通知作者并收取版面费是否可以避免一稿多投 | 是 | 4434 | 78.17 |

| 否 | 1238 | 21.83 |

针对科研人员所在单位对发现的学术不端问题的处理措施调查结果表明:采取的措施主要是警告,占比为67.81%;记过,占比为54.83%;降低岗位等级或者撤职,占比为50.62%。因此,科研人员所在单位一经发现学术不端问题,均倾向于采取较严厉的措施。

针对科研人员建议防范学术不端文章出版的措施调查结果表明,71.61%的科研人员认为应加强学术不端行为的防范意识,54.32%的科研人员认为责任编辑应加大宣传和审查力度,51.04%的科研人员认为审稿专家严格把关,45.50%的科研人员认为相关部门用规范和技术手段进行防范,36.44%的科研人员认为相关机构应加强学术不端知识的宣传教育。因此,科研人员加强学术不端行为的防范意识、责任编辑加大宣传和审查力度、审稿专家严格把关等是科研人员建议的防范学术不端文章出版的最主要措施。

针对科研人员建议对刊发后发现学术不端行为稿件所采取措施的调查结果表明:对未发表稿件,最主要的措施是退稿并提醒作者引起高度重视,占比为64.72%;对已发表稿件,撤稿(论文因被认定违背科研诚信和出版伦理而被撤销)占比为59.47%,撤回稿件(论文包含因疏忽产生错误,且不在勘误规定范围内)占比为50.60%。因此,科研人员普遍建议对刊发后的学术不端行为稿件采取最严厉的处理措施。

3 结论

(1) 我国期刊编辑人员和科研人员对学术不端及其边缘行为的界定及防范与处理非常重视,具有中级及副高级职称的一线编辑对学术不端及其边缘行为的关注度更高,年轻科研人员更加关注学术不端及其边缘行为的界定与处理。在期刊编辑出版的各个环节,包括投稿、稿件退修改和稿件录用后,科研人员愿意配合编辑部提交数据真实有效、无一稿多投的单位证明,补加作者情况说明,愿意尽快缴纳版面费,以有效预防和控制学术不端及其边缘行为的发生。编辑部应采取加强审核作者推荐的审稿人、要求作者提供关于数据真实有效、无一稿多投的单位证明等措施预防学术不端及其边缘行为的发生。

(2) 为有效防控不同程度的学术不端及其边缘行为,严格界定和区别对待学术不端、学术不当、学术失当行为,并在编辑出版环节预防学术不端及其边缘行为十分必要,70%以上的期刊编辑人员和科研人员认为学术不端、学术不当、学术失当行为的定义非常准确。

在15种学术不端、9种学术不当和10种学术失当行为的具体表现中,文字复制比超过60%且无合理解释、同一篇稿件同时向多家期刊投稿、委托他人代写论文是被广泛认知的典型学术不端行为;本人成果与团队系列成果关系处理不当、科技论文与学位论文关系处理不当、未经导师及课题组成员同意擅自投稿是典型的学术不当行为;引用他人已发表的方法、观点、数据等未注明引文、退稿后未经修改继续向同一期刊投稿是典型的学术失当行为。

在6种学术不端、5种学术不当和5种学术失当行为的处理方式中,期刊编辑和科研人员对学术不端行为的容忍度很低,采取的均是退稿和撤稿等最严厉的措施;对学术不当行为的容忍度较低,采取的均是退稿和修改等较严厉的措施;对学术失当行为的容忍度还可以,采取的均是修改和撤稿等较温和的措施。科研人员所在单位一经发现职工存在学术不端问题,均倾向于采取较严厉的措施;对刊发后的学术不端行为稿件采取最严厉的处理措施。在5种学术不端及其边缘行为的影响因素中,职称评审或考核和个人不重视相关规定是主要的影响因素;学术不端的判断依据不细致不明确是最主要的制度因素;诚信教育缺失是最主要的环境因素。期刊编辑和科研人员对我国出台的科研学术规范内容处于基本了解的状态,部分科研人员甚至没有系统了解过相关知识,有关机构或部门的宣传是最主要的了解途径。加大科研学术规范内容的宣传力度,采取措施提高科研人员学习科研学术诚信相关政策和文件的自觉意识已成为当务之急。

(3) 在对稿件进行学术不端检测时,83.23%的期刊编辑人员采用综合考虑的方法来判断稿件是否存在学术不端行为;大部分期刊编辑人员选用单一的技术系统,多种技术并用的方法有待提升;绝大多数期刊编辑人员选择在新到稿件环节进行检测,在刊发前进行检测的情况较少,这就有可能无法完全避免一稿多投的情况,须引起高度重视;20%是目前编辑部普遍容许的最高复制比;期刊编辑一经发现刊发后的学术不端行为稿件,均采取了最严厉的措施:撤稿(论文因被认定违背科研诚信和出版伦理而被撤销),从数据库撤回(论文包含因疏忽产生错误,且不在勘误规定范围内),占比分别为76.05%和59.28%。

参考文献

[1]中共中央办公厅、国务院办公厅.关于进一步加强科研诚信建设的若干意见[EB/OL].( 2018- 05- 30)[2019-03-20]. http://www.xinhuanet.com/2018-05/30/c_1122914338.htm.

[2]国家科技计划实施中科研不端行为处理办法(试行):科学技术部令第11号[EB/OL].( 2006- 11- 10)[2019-03-20]. http://www.most.gov.cn/kjbgz/200611/t20061109_37931.htm.

[3]中国科学院关于加强科研行为规范建设的意见[EB/OL]. ( 2009- 08- 24)[2019-03-20]. http://www.gibh.cas.cn/cxwh/xwgf/200908/t20090824_2442279.html.

[4]崔通, 赵筱媛, 郑雯雯 .案例分析视角下科研不端行为处置流程与原则[J]. 科技管理研究, 2018,38(24):261-266.

[5]王育花, 童成立 .科技期刊编辑和审稿专家对学术不端的认知及其防范对策[J]. 中国科技期刊研究, 2018,29(11):1127-1135.

[6]邓瑶, 洪青标, 朱宏儒 .科技期刊学术不端防范措施——对江苏省医学科技期刊的调查分析[J]. 中国科技期刊研究, 2016,27(9):943-948.

[7]赵延东, 邓大胜 .科技工作者如何看学术不端行为:问卷调查的结果[J]. 科研管理, 2012,33(8):90-97.

[8]田旭, 郑小光, 张强 , 等.科技期刊学术不端行为案例分析及应对策略——以《机械工程学报》为例[J]. 编辑学报, 2017,29(S1):S102-S105.

[9]周平 .学术不端文章的特征与成因分析——以《岩土力学》文章为例[J]. 中国科技期刊研究, 2016,27(12):1268-1273.

[10]张辉玲, 白雪娜, 崔建勋 , 等.学术不端文献的发表追溯及防范对策——基于185篇疑似学术不端文献的实证分析[J]. 中国科技期刊研究, 2016,27(7):691-697.

[11]徐婷婷, 曹雅坤, 曾礼娜 , 等.关于防范科技论文中“隐性”学术不端行为的建议[J]. 编辑学报, 2018,30(1):58-60.

[12]段桂花, 张娅彭, 于洋 , 等.当好科技期刊杜绝学术不端的“守门员”[J]. 编辑学报, 2017,29(4):356-358.

[13]朱银周 .稿件中学术不端行为检测结果的动态变化与成因分析[J]. 中国科技期刊研究, 2018,29(2):130-136.

[14]鲁晓峰, 谢平 .学术不端防范研究相关文献的综合评析[J]. 中国科技期刊研究, 2017,28(6):498-503.

[15]郭盛楠, 齐淑兰, 王晓红 , 等.临床医学研究论文中常见的真实性学术不端问题及其对策[J]. 编辑学报, 2018,30(2):174-177.

[16]王立东 .美国科研不端行为调查程序评析与借鉴[J]. 河南师范大学学报(自然科学版), 2019,47(2):119-124.

[17]赵金国, 朱晓红 .基于科研人员特征的科研诚信比较分析[J]. 中国高校科技, 2018(12):17-21.

[18]和鸿鹏 .重大学术不端事件的应对机制与管理:“2018科技伦理研讨会”纪要[J]. 科学与社会, 2018,8(4):123-127.

[19]秦发兰, 赵希庆, 胡承孝 .有关研究生学术规范体系建设的思考[J]. 中国科学基金, 2014,28(2):107-111.

[20]国家新闻出版署. 学术出版规范期刊学术不端行为界定: CY/T 174—2019[S].北京:中国标准出版社, 2019.

[21]《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司.《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司企业标准:Q/CNKI 327.1-2018[S]. 北京:《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司, 2018.