【摘 要】[目的] 研究高校主办的理工类综合性中文学报在建设“双一流”高校和培育世界一流科技期刊双重背景下的发展定位与策略。[方法] 利用中国知网数据库,统计42所“一流大学”建设高校主办的中文理工类综合性学报近10年(2009—2018年)发文特征与学校建设的“一流学科”之间的相关性。[结果] “一流大学”建设高校的理工类综合性中文学报学术影响力整体较强,但在“双一流”建设背景下,学报与“双一流”建设的相关性差异较大;针对“一流大学”建设高校的学科优势,提出高校理工类综合性中文学报应该采取增大发文量、调整发文方向和转型为专业刊3种策略。[结论] 培育世界一流科技期刊对高校中文理工类综合性学报提出更高要求,未来高校中文理工类综合性学报的发展定位是培养科研新人、培育新兴学科与交叉学科和服务国家重大发展战略。

【关键词】 “双一流” ;世界一流科技期刊;理工类综合性学报;发展定位;策略

自启动“双一流”建设以来,以一流学科建设为中心,通过造就一流师资队伍,培养拔尖创新人才、提升科学研究水平、传承创新优秀文化和推进科学成果转化等途径,国内高校正进一步提升其国际影响力[1,2]。“双一流”学科评估主要依据ESI等指标,忽视了高校中文科技期刊发挥的教学科研、培养人才和学术交流的孵化器作用,高校中文学报沦为一个边缘化的尴尬角色,其发展普遍滞后于学科发展[1,3-4]。伴随着国家首次启动“中国科技期刊卓越行动计划”,实施中英文期刊协同共进、中外期刊同质等效使用和科技期刊分级目录等措施,强调做精做强综合类中文科技期刊,这为高校中文学报的发展带来了新契机[5,6]。

42所“一流大学”主办的期刊数量(615种)约占全国科技期刊总量的10%[7],其中,高校中文学报具有学术性、内向性和综合性等特色,成为充分展示学校科研成果和水平的一张名片[8,9]。根据《中国学术期刊影响因子年报》的数据,在排名前20位(总计423种)的综合性科技期刊中,有12种高校中文学报;2018年EI收录的159种中文科技期刊中,26种为高校中文学报。2019年实施的“中国科技期刊卓越行动计划”中,9种高校中文学报(以“高校+学报”命名)入选“梯队期刊”建设行列。部分高校学报的学术质量高,具有与国内专业科技期刊竞争的基础和条件。尚利娜等[7]呼吁将学术期刊建设纳入“双一流”建设高校评价体系,加强“双一流”建设高校学术共同体与学术期刊的相互促进;丁佐奇[10,11]强调高校主办的SCI收录期刊对ESI学科具有较大贡献;武晓耕等[12]提出学术期刊可采用“雪中送炭”和“锦上添花”2种模式参与“双一流”建设;郑小虎等[13]提出高校学报需要创建与(潜力)一流学科精准对接的特色栏目,助力学科发展。高校中文学报迎来培育世界一流科技期刊与建设世界一流学科和世界一流大学的多重机遇和挑战,前人研究多是针对宏观政策解读、学科建设与学术期刊的相关性及双赢等问题[5],分析SCI收录的英文期刊对高校“一流学科”建设的作用,但忽视了近5000种中文期刊,尤其是1208种“双一流”建设高校主办的科技期刊(281种以“高校+学报”命名)在双一流建设中的发展定位和策略。

目前,高校中文学报在举步维艰的困境中摸索改革发展之路,主要面临3个重大问题:(1) 受汉语国际传播力的限制,中文科技期刊缺乏“文化自信”[14],且处于“双一流”建设边缘化的位置,难以吸引优质稿源;(2)工程技术类中文高校学报具有“大拼盘式”的综合性,面对专业期刊的强势竞争,在抢夺成果首发权方面处于弱势,缺乏明确的发展定位和方向;(3)综合性学报难以维持一个稳定的读者和作者群体,对期刊长期发展不利。实际上,多年的办刊实践中,“双一流”高校中文学报长期致力于培养本校师生的科研论文写作技巧,刊发了大量青年教师和在读研究生的论文,对于高校的学科建设发挥了积极的作用。本文以42所“一流大学”建设高校主办的理工类中文综合性学报为研究对象,统计近10年(2009—2018年)学报围绕“一流学科”的发文情况,研究建设“双一流”高校和培育“世界一流科技期刊”双重背景下高校学报的面临的机遇,提出未来高校学报的发展定位和策略,以期指导我国高校中文科技期刊的发展。

1 数据来源及统计方法

1.1 研究对象

《学位授予和人才培养学科目录》中,理学和工学门类的一级学科数量分别为14个和39个,共占学科总数量(111个)的47.7%,而教育部公布的一流学科建设也以理学和工学为主。因此,本研究以42所“一流大学”建设高校的理工类综合性中文学报,即以“高校+学报(自然科学版)”命名的期刊为研究对象。42所高校中,中央民族大学和中国人民大学以人文学科为主,且没有主办自然科学领域的学报,而西北农林科技大学建设的世界一流学科仅有农学,且《西北农林科技大学学报(自然科学版)》偏向农学门类,不具备比较性,因此,在统计过程中不计入这3所学校主办的学报。吉林大学(4种)、浙江大学(2种)、武汉大学(2种)、郑州大学(2种)、山东大学(2种)5所高校主办的学报进一步分为工学版、理学版、信息科学版等,本研究也将其作为研究对象,共计39所“一流大学”建设高校的46种高校中文学报。

1.2 数据来源

为了保证数据的可靠性,在中国知网通过期刊导航,逐一查询每种期刊的统计与评价信息,包括2018年度数据库收录情况、复合影响因子、综合影响因子以及2009—2018年总文献量、文献学科的分布等。

1.3 研究方法

高校理工类中文学报具有典型的综合性,刊发的论文涉及学科多达10余个,但是针对每一种期刊,发文仍然呈现明显的集中性,60%——80%的文献集中在7——10个学科。研究路径中,首先,查询教育部公布的“一流大学”建设高校名单和这些高校公布的“双一流”建设方案中的一流学科建设名单,筛选出归属于理学和工学这2个门类的学科,将教育部认定的一流学科设为“学科A”,将高校自主设定的一流学科设为“学科B”,并关注学科群、新兴学科与交叉学科等未来发展方向;其次,考虑到足够的样本意义,仅统计近10年来每种期刊发文比例超过4.0%的学科名称、数量和比例;最后,量化分析学报发文的学科分布与“一流学科”建设的关系,分析高校理工类综合性学报与学科建设的相关性。表1所示为高校理工类中文综合性学报近10年来文献学科分布与一流学科的关系。

表1 高校理工类中文综合性学报2009—2018年文献学科分布与一流学科的关系

注:数据库1和2分别代表EI和CSCD收录;Ⅰ类学报、Ⅱ类学报和Ⅲ类学报的主办高校拥有的学科A数量分别为≥7个,4——6个和≤3个。| 期刊名称 | 载文量 /篇 | 主办高校的学科A数量 | 发文中学科A | 发文中学科B | 复合影响因子 | 综合影响因子 | 数据库 | 学报类型 | ||

| 数量 | 占比 /% | 数量 | 占比 /% | |||||||

| 北京大学学报(自然科学版) | 1533 | 16 | 6 | 59.2 | 0 | 0.0 | 1.613 | 0.993 | 1,2 | Ⅰ |

| 清华大学学报(自然科学版) | 2630 | 23 | 7 | 63.9 | 0 | 0.0 | 0.901 | 0.535 | 1,2 | Ⅰ |

| 北京航空航天大学学报 | 3852 | 7 | 4 | 62.2 | 1 | 7.8 | 1.028 | 0.652 | 1,2 | Ⅰ |

| 哈尔滨工业大学学报 | 3601 | 7 | 4 | 48.0 | 2 | 14.0 | 0.956 | 0.577 | 1,2 | Ⅰ |

| 复旦学报(自然科学版) | 1189 | 8 | 4 | 33.3 | 4 | 33.0 | 0.648 | 0.435 | 2 | Ⅰ |

| 上海交通大学学报 | 3263 | 11 | 7 | 55.7 | 0 | 0.0 | 0.864 | 0.487 | 1,2 | Ⅰ |

| 南京大学学报(自然科学版) | 1245 | 11 | 5 | 47.4 | 0 | 0.0 | 0.936 | 0.632 | 2 | Ⅰ |

| 东南大学学报(自然科学版) | 2700 | 10 | 5 | 63.1 | 0 | 0.0 | 1.014 | 0.555 | 1,2 | Ⅰ |

| 浙江大学学报(工学版) | 3490 | 12 | 4 | 33.0 | 3 | 25.1 | 1.104 | 0.634 | 1,2 | Ⅰ |

| 浙江大学学报(理学版) | 1293 | 12 | 5 | 33.4 | 3 | 42.0 | 0.745 | 0.504 | 2 | Ⅰ |

| 中国科学技术大学学报 | 1472 | 11 | 5 | 55.4 | 0 | 0.0 | 0.424 | 0.230 | 2 | Ⅰ |

| 北京师范大学学报(自然科学版) | 1377 | 5 | 1 | 15.1 | 2 | 18.7 | 0.618 | 0.421 | 2 | Ⅱ |

| 南开大学学报(自然科学版) | 1143 | 4 | 3 | 32.3 | 0 | 0.0 | 0.345 | 0.218 | 2 | Ⅱ |

| 吉林大学学报(工学版) | 3669 | 4 | 1 | 6.3 | 1 | 5.0 | 1.216 | 0.633 | 1,2 | Ⅱ |

| 吉林大学学报(理学版) | 2740 | 4 | 3 | 57.8 | 0 | 0.0 | 0.599 | 0.450 | 无 | Ⅱ |

| 吉林大学学报(信息科学版) | 1326 | 4 | 0 | 0.0 | 5 | 76.1 | 0.873 | 0.532 | 无 | Ⅱ |

| 吉林大学学报(地球科学版) | 3878 | 4 | 0 | 0.0 | 4 | 84.1 | 1.718 | 1.249 | 2 | Ⅱ |

| 中南大学学报(自然科学版) | 6124 | 4 | 3 | 22.8 | 2 | 20.9 | 0.993 | 0.684 | 1,2 | Ⅱ |

| 国防科技大学学报 | 2032 | 4 | 4 | 56.4 | 0 | 0.0 | 0.603 | 0.408 | 1,2 | Ⅱ |

| 中山大学学报(自然科学版) | 1470 | 6 | 3 | 33.0 | 7 | 35.5 | 0.797 | 0.581 | 2 | Ⅱ |

| 同济大学学报(自然科学版) | 3224 | 6 | 2 | 29.1 | 3 | 35.1 | 1.147 | 0.677 | 1,2 | Ⅱ |

| 西安交通大学学报 | 3017 | 6 | 6 | 50.5 | 1 | 9.3 | 1.355 | 0.900 | 1,2 | Ⅱ |

| 武汉大学学报(工学版) | 2678 | 5 | 1 | 7.0 | 3 | 51.7 | 0.778 | 0.481 | 2 | Ⅱ |

| 武汉大学学报(理学版) | 1270 | 5 | 2 | 13.1 | 0 | 0.0 | 0.929 | 0.620 | 2 | Ⅱ |

| 华中科技大学学报(自然科学版) | 4012 | 6 | 4 | 29.1 | 3 | 17.5 | 0.835 | 0.551 | 1,2 | Ⅱ |

| 厦门大学学报 | 1645 | 5 | 3 | 28.4 | 1 | 11.4 | 0.544 | 0.378 | 2 | Ⅱ |

| 华东师范大学学报(自然科学版) | 1258 | 3 | 3 | 52.2 | 0 | 0.0 | 0.704 | 0.413 | 2 | Ⅲ |

| 山东大学学报(工学版) | 1349 | 2 | 1 | 4.1 | 3 | 48.3 | 1.043 | 0.617 | 2 | Ⅲ |

| 山东大学学报(理学版) | 2512 | 2 | 1 | 55.7 | 2 | 17.9 | 0.551 | 0.330 | 2 | Ⅲ |

| 中国海洋大学(自然科学版) | 2895 | 1 | 1 | 21.9 | 2 | 28.6 | 0.743 | 0.501 | 2 | Ⅲ |

| 郑州大学学报(工学版) | 1671 | 3 | 1 | 6.5 | 2 | 25.9 | 0.777 | 0.466 | 2 | Ⅲ |

| 郑州大学学报(理学版) | 1097 | 3 | 1 | 7.0 | 0 | 0.0 | 0.529 | 0.358 | 3 | Ⅲ |

| 湖南大学学报(自然科学版) | 2367 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 35.7 | 1.101 | 0.681 | 1,2 | Ⅲ |

|

天津大学学报 (自然科学与工程技术版) |

1966 | 3 | 1 | 5.2 | 3 | 21.6 | 1.026 | 0.648 | 1,2 | Ⅲ |

| 大连理工大学学报 | 1305 | 2 | 3 | 24.1 | 5 | 37.2 | 0.887 | 0.492 | 2 | Ⅲ |

| 东北大学学报(自然科学版) | 4006 | 1 | 1 | 10.5 | 4 | 42.6 | 0.768 | 0.493 | 1,2 | Ⅲ |

| 华南理工大学学报(自然科学版) | 2946 | 3 | 3 | 16.5 | 1 | 8.3 | 0.867 | 0.532 | 1,2 | Ⅲ |

| 四川大学学报(自然科学版) | 2455 | 3 | 2 | 26.8 | 0 | 0.0 | 0.804 | 0.709 | 2 | Ⅲ |

| 重庆大学学报 | 2150 | 3 | 1 | 9.3 | 9 | 61.1 | 0.976 | 0.563 | 2 | Ⅲ |

| 电子科技大学学报 | 1985 | 2 | 3 | 48.7 | 3 | 30.5 | 0.885 | 0.440 | 1,2 | Ⅲ |

| 云南大学学报(自然科学版) | 2124 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 20.0 | 0.839 | 0.582 | 2 | Ⅲ |

| 西北工业大学学报(自然科学版) | 2198 | 2 | 0 | 0.0 | 3 | 36.8 | 0.631 | 0.417 | 1,2 | Ⅲ |

| 兰州大学学报(自然科学版) | 1535 | 3 | 1 | 13.6 | 3 | 38.9 | 0.956 | 0.749 | 2 | Ⅲ |

| 新疆大学学报(自然科学版) | 818 | 2 | 2 | 23.8 | 3 | 21.2 | 0.426 | 0.296 | 无 | Ⅲ |

| 北京理工大学学报 | 2714 | 3 | 2 | 18.1 | 5 | 41.7 | 0.595 | 0.370 | 1,2 | Ⅲ |

| 中国农业大学学报 | 2826 | 3 | 2 | 9.4 | 0 | 0.0 | 1.429 | 0.793 | 2 | Ⅲ |

2 结果与分析

2.1 高校理工类综合性学报概况

本次统计的46种学报中,EI和CSCD收录的学报分别为20种和43种,2018年度复合影响因子在0.345——1.718范围内,平均值为0.872;而综合影响因子在0.218——1.249范围内,平均值为0.554。近10年来,46种学报的发文量差异较大,《中南大学学报(自然科学版)》的发文量最高,达6124篇,《新疆大学学报(自然科学版)》发文量最低,仅有818篇,剔除这2个极端值,44种学报的发文量范围为1097——4012篇,平均值为2298篇。

值得注意的是,5种期刊发文方向不含学科A(若单个学科的发文量小于4.0%,不在统计范围内),其中《吉林大学学报(信息科学版)》和《吉林大学学报(地球科学版)》偏向于专业期刊,但对学科B的发文比例分别高达76.1%和84.1%;而《湖南大学学报(自然科学版)》《云南大学学报(自然科学版)》和《西北工业大学学报(自然科学版)》对学科B的发文比例分别为35.7%、20.0%和36.8%。

2.2 高校学报文献学科分布与“双一流”学科建设的相关性

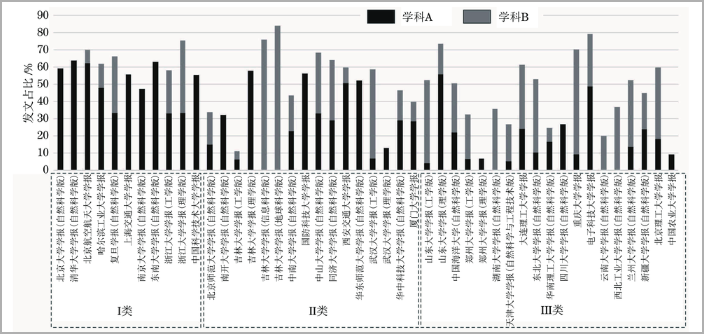

根据中国知网的期刊统计与评价信息,对比“双一流”建设方案中主办高校拥有的“学科A”数量,将理工类综合性学报分为Ⅰ类学报、Ⅱ类学报和Ⅲ类学报,结果如表2和图1所示。

表2 高校理工类综合性学报2009—2018年文献特征

注:括号内为平均值。| 学报分类 | 主办高校学科A数量 /个 | 学报数量 /种 | 学科A发文数量占比 /% | 学科B发文数量占比 /% | 备注 |

| Ⅰ类 | ≥7 | 11 | 33.0~63.9(50.4) | 7.8~42.0(24.4) | 6种学报文献不含学科B |

| Ⅱ类 | 4~6 | 15 | 6.3~57.8(29.3) | 5.0~51.7(22.8) |

2种偏向于专业期刊的学报文献不含学科A, 5种学报文献不含学科B |

| Ⅲ类 | ≤3 | 20 | 4.1~55.7(20.7) | 8.1~61.1(32.3) | 3种学报文献不含学科A,4种学报文献不含学科B |

图1 中文高校理工类综合性学报近10年来发文学科分布特征

(1) Ⅰ类学报,共包括10所高校主办的11种学报。主办高校拥有的学科A数量超过7个,10年来期刊文献方向集中在4——7个学科A(单个学科发文比例超过4.0%),累计比例为33.0%——63.9%,平均值为50.4%。6种学报在学科B的发文量几乎为零(单个学科的发文量均小于4.0%,不在统计范围内),其余5种学报中学科B的发文比例为7.8%——42.0%,平均值为24.4%。总体上,Ⅰ类学报的主办高校拥有的学科A数量众多,Ⅰ类学报在学科A的发文比例较高,而在学科B的发文比例差异较大。如北京大学拥有16个学科A,《北京大学学报(自然科学版)》发文中6个学科A的发文比例高达59.2%,但未覆盖学科B;而浙江大学拥有12个学科A,《浙江大学学报(理学版)》在5个学科A的发文比例为33.4%,在3个学科B的发文比例为42.0%。

(2)Ⅱ类学报,共包括11所高校主办的15种学报,主办高校拥有的学科A数量为4——6个。需要注意的是,《吉林大学学报(信息科学版)》和《吉林大学学报(地球科学版)》偏向于专业期刊,发文方向不含学科A,集中发表学科B领域论文。10年来,其余13种学报在学科A领域的发文比例为6.3%——57.8%,平均值为29.3%。其中5种学报发文方向不含学科B,9种学报在学科B的发文比例为5.0%——51.7%,平均值为22.8%。总体来看,Ⅱ类学报对学科A的支持力度适中,并有效辐射学科B。

(3)Ⅲ类学报,共包括18所高校主办的20种学报,主办高校拥有的学科A数量不超过3个。《湖南大学学报(自然科学版)》《云南大学学报(自然科学版)》和《西北工业大学学报(自然科学版)》这3种学报10年来发文方向不含学科A,其余17种学报在学科A的发文比例为4.1%——55.7%,平均值为20.7%。《中国农业大学学报》《四川大学学报 (自然科学版)》《华东师范大学学报》和《郑州大学学报(理学版)》这4种学报的发文方向不含学科B,其余16种学报在学科B的发文比例为8.1%——61.1%,平均值为32.3%。总体来看,由于学科A数量偏少,Ⅲ类学报对学科A的支持力度偏弱,对学科B的支持力度较强。

3 高校学报未来发展定位

回顾世界史,世界强国、世界一流大学、世界科学技术中心和世界学术期刊中心往往重合在一起,随着这4个中心的转移,科技期刊的主流语言先后在希腊语、法语、德语和英语间转变。伴随着科研大国的崛起,中国正在从科技期刊大国向科技期刊强国迈进,在培育世界一流科技期刊的推动下,中文科技期刊必将在世界期刊中占有一席之地。2019年,9种高校学报(以“高校+学报”命名)入选“中国科技期刊卓越行动计划”的梯队期刊(共199种,其中中文期刊100种),它们是综合性大学学报的杰出代表,尤其是评价数据居前列的《华中科技大学学报(自然科学版)》《同济大学学报(自然科学版)》《西安交通大学学报》和《中南大学学报(自然科学版)》等有望成为未来综合类高校科技期刊发展的风向标。

3.1 立足高校中文学报自身优势,夯实基础,着力打造科研新手培训基地

高校获得60%以上国家三大奖(自然科学奖、技术发明奖和科技进步奖)以及国家自然科学基金资助等[15]。因此,中文高校学报未来需要充分吸引主办高校优势学科领域的优质稿件,抢夺成果首发权[16],建设重点栏目,形成期刊栏目与优势学科之间的良性互动[17],夯实期刊内容质量这条生命线。除此之外,高校学报办刊宗旨之一是服务学校的学科建设,发现、扶持、鼓励和培养科研学术新人,鼓励本校青年教师投稿,并指导其选题、行文等,打造科技创新人才队伍培养的“助推器”[18]。高校产生的诸多院士、长江学者、杰青的第一篇论文大都发表在本校的学报上,历年来高校学报在培养大量科研新人方面发挥了重要作用。

3.2 围绕学校学科发展需求,着眼培育新兴和交叉学科,打造创新孵化新基地

42所“一流大学”建设高校纷纷提出加强培育新兴学科(群)与交叉学科,打造学科建设的新增长点。如吉林大学明确提出建设“生命、海洋、新材料、新能源、大数据、农业、信息等交叉学科”;同济大学提出“微结构模型、功能与应用交叉学科”“智能技术与绿色制造交叉学科”等;东南大学将重点建设“量子信息、网络空间安全、智能制造、智慧城市、脑科学、人工智能”等基础、前沿、新兴、交叉学科。中国科学技术大学提出建设“量子信息与网络安全、医学物理与生物医学工程、脑科学与类脑智能技术、力学与材料设计、信息计算与通信工程、管理科学与大数据”6个交叉学科,并培育“大新医学(生命科学与医学部)和科大新工科(量子信息科学部、人工智能与大数据交叉学部等)这2个新学科增长点;电子科技大学提出建设信息医学交叉学科群。针对一流高校培育新兴学科与交叉学科的契机,高校学报可以优先刊发大量相关论文,造就一批高被引的优秀论文,形成长尾效应,打造期刊新亮点。

3.3 服务国家重大战略计划,提升科技期刊社会服务能力,打造行业信息服务基地

中文科技期刊的国际传播力和影响力不及英文科技期刊,但在服务社会经济发展方面却更加“接地气”。在建设“双一流”和培育世界一流科技期刊过程中,以综合性工程技术为特点的高校学报需要围绕国家重大需求和科技发展战略领域(如“一带一路”、中国制造2025等),依靠主办高校的一流学科优势,推动差异化和特色化发展,强调科技论文的“创新性和实效性”[5],重视新兴学科和交叉学科的前沿领域,实现发展拐点的创新跨越,不断提升高校学报对社会经济发展的服务能力。《中国制造2025计划》明确提出五大工程、十大重点领域,对未来若干年工业、科学和技术的发展具有明显的导向作用。例如依托中南大学的学科优势,《中南大学学报(自然科学版)》的交通运输工程和材料科学与工程2个栏目可以对接《中国制造2025计划》中先进交通运输设备和新材料领域,跟踪学术热点,与时俱进,实现跨越式发展。

4 高校学报未来发展策略

针对中国大量优质稿源,尤其是高校大量卓越论文流向国外英文期刊,高校主办的学报具有先天的优势,抢夺成果首发权,吸引科学家(尤其是高校作者)把论文写在祖国大地上,为中国建设和社会发展服务。高校学报可以依托“一流高校”的“一流学科”优势,采取以下不同的策略。

4.1 增大期刊发文量,提高期刊的学术影响力和社会服务能力

目前Ⅱ类学报具有“学报与学科发展相匹配”特点,学报充分展示学科A和学科B领域的科研成果,有利于支持和培育学科A和学科B。在“双一流”建设期,需要继续增大期刊发文量,集中学科A和学科B发文方向,且需要注意向新兴学科和交叉学科倾斜,形成品牌,提高期刊的学术影响力和社会服务能力。例如《中南大学学报(自然科学版)》年发文量为358——914篇,平均每年发文612篇,期刊下设11个栏目,长期刊登中南大学学科A(材料科学与工程、冶金工程、矿业工程3个学科)和学科B领域(机械工程、交通运输工程、土木工程、信息化前沿技术学科群4个学科)的论文,服务学校的学科建设,培养大量科研新秀,并有效扩大期刊的学术影响力,提高期刊的社会服务能力。此外,为了打破高校学报的“内向性”,需要依靠主办高校学科A和学报B的优势,充分吸引校外优质稿件,增加期刊发文量,把学报打造成对外学术交流的平台和窗口。

4.2 增加对学科A的发文比例,培育学科B,提升学报对“双一流”建设的贡献

目前Ⅲ类学报存在“强学科数量少、学报偏弱”的特点,未来要增加对学科A的发文比例,培育学科B,这不仅有效解决普遍困扰高校学报发展的“主体趋同、重复建设、同质竞争”问题,而且可以凸显期刊个性,提升学报对“双一流”建设的贡献。如《兰州大学学报(自然科学版)》10年的发文量为1535篇,刊载1个学科A的论文比例为13.6%,刊载3个学科B的论文比例为38.9%。未来需要进一步增大学科A的发文比例,彰显主办高校的优势学科[2],让学科A和学科B与学报互相促进,协同发展。

4.3 培育特色栏目,吸引优质稿源,为向专业期刊转型奠定基础

目前Ⅰ类学报具有“强学科数量多、学报弱”的特点,中文高校学报发展滞后,发文量有限,部分高校学报的年均发文量不足150篇,陷入“优质稿源不足和专业影响力弱”的恶性循环中,既无法充分展示本校学科A领域科研成果和水平,也无法支持和培育学科A、学科B以及新兴学科、交叉学科。未来可以将学校雄厚的学科基础和稿件资源转化为办刊优势,融合发展,分类分块支持,优化导向,向专业期刊转变[7, 10, 13, 18],或者孕育子刊,突破“校名+学报”的命名模式,向专业化、特色化方向发展[19],如《四川大学学报(工程科学版)》更名为《工程科学与技术》,向专业期刊转变。

5 结论

本研究详细统计了“一流大学”建设高校主办的理工类综合性中文学报与其与“一流学科”建设的相关性,提出理工类综合性中文学报在建设“双一流”和培育“世界一流科技期刊”中的发展定位与策略。总体来看,高校期刊与优势学科密切相关,与学科建设相互呼应,是提升学校和学科学术影响的重要平台。

“一流大学”建设高校主办数量众多的科技期刊,而本文研究对象仅限于以“高校+学报”命名的中文科技期刊,未来将以“一流大学”主办且进入“中国科技期刊卓越行动计划”的(中文和英文)科技期刊为研究对象,分析未来5——10年高校主办的科技期刊的发展策略以及对学科建设的促进作用。

参考文献

[1]郑琰燚, 李燕文, 莫弦丰 , 等.高校学报在“双一流”建设中的机遇和挑战[J]. 编辑学报, 2017,29(2):160-162.

[2]高慧芳 .高校科技期刊在促进 “双一流” 建设中的作用[J]. 西北民族大学学报(自然科学版), 2018,39(2):91-95.

[3]管珺, 章诚, 张爱梅 .发挥高校科技期刊孵化器作用,推动 “双一流” 建设[J]. 出版广角, 2016(19):52-54.

[4]廖彩荣 .论高校科技期刊在学术评价中的独特作用[J]. 传播与版权, 2017(8):61-63.

[5]郭伟 .中国科技期刊发展的新契机——试论《关于深化改革培育世界一流科技期刊的意见》政策亮点及实施建议[J]. 中国科技期刊研究, 2019,30(10):1029-1033.

[6]陈鹏, 黄历, 叶宏玉 , 等.培育一流科技期刊助推一流学科建设[J]. 科技与出版, 2019(10):17-21.

[7]尚利娜, 牛晓勇, 刘改换 .我国“双一流”建设高校学术期刊与一流学科建设关系分析[J]. 中国科技期刊研究, 2019,30(9):929-936.

[8]张秀萍, 胡晓丽 .高校学报的特色化发展与学科建设基本向度[J]. 大连理工大学学报(社会科学版), 2010,31(1):125-128.

[9]仲伟民, 朱剑 .中国高校学报传统析论:兼论高校学报体制改革的目标与路径[J]. 清华大学学报(哲学社会科学版), 2012,27(5):20-34,159.

[10]丁佐奇 .中国高校主办的SCI收录期刊对ESI学科贡献度研究[J]. 中国科技期刊研究, 2018,29(7):722-727.

[11]丁佐奇 .国际知名高校出版社对ESI 学科贡献度的研究及其对我国高校期刊发展的启示[J]. 中国科技期刊研究, 2019,30(4):410-417.

[12]武晓耕, 韩俊 .“双一流”背景下的学术期刊发展策略探析[J]. 科技与出版, 2018(8):142-146.

[13]郑小虎, 何莉 .“双一流” 建设中高校学报特色栏目的功能与创建[J]. 安徽工业大学学报(社会科学版), 2019,36(1):112-114.

[14]游苏宁, 陈浩元 .立足本土力挺主业面向世界勇立潮头[J]. 编辑学报, 2015,27(1):1-5.

[15]张伟伟, 赵文义 .学术期刊服务“双一流”建设推进措施[J]. 科技与出版, 2019(10):22-29.

[16]王雪萍, 吕青远, 刘子琪 , 等.关于科研机构主办的科技期刊与学科建设相互促进的思考[J]. 编辑学报, 2016,28(6):519-521.

[17]温优华 .新形势下高校学报与学科建设协同创新机制的构建[J]. 出版发行研究, 2016(5):51-54.

[18]刘岩, 刘新军 .论高校学报在学科建设中的作用及推动学科发展的实现途径[J]. 中国科技期刊研究, 2012,23(2):297-300.

[19]余昌谷 .从特色专栏走向专业性办刊:对高校学报专业化改革的一点思考[J]. 中国出版, 2008(4):44-46.