【摘 要】基于《中国学术期刊国际引证报告》(2012—2019年),测度近8年高校TOP科技期刊的数量及其学术影响力,且从语种分布、主办高校层次、学科、刊期等角度分析他们的传播特征。为进一步提升高校科技期刊的国际学术影响力,结合测度分析结果,指出高校科技期刊可在创办英文期刊、充分发挥刊群优势、突显学科期刊的专业化特征、适当缩短出版周期等方面努力。

【关键词】高校科技期刊;影响力测度;国际传播

科技期刊是国家创新体系的有机组成部分,其发展水平是衡量一个国家发展和创新水平的重要标志之一。据统计,目前我国在办的科技期刊为5 052种[1],数量仅次于美国,但我国科技期刊的国际影响力和国际竞争力相对较弱,无法掌握国际主流话语权。近年来,国家有关部门出台了一系列支持科技期刊发展的政策和办法。中国科协是国内管理科技期刊最多的组织体系,2006年启动实施"中国科协精品科技期刊工程";2012年启动实施"优秀国际科技期刊专项";2013年牵头启动"中国科技期刊国际影响力提升计划";2016年牵头启动"中国科技期刊登峰行动计划";2015年国务院办公厅发布《关于优化学术环境的指导意见》。2018年11月14日,中央全面深化改革委员会第五次会议审议通过了《关于深化改革 培育世界一流科技期刊的意见》。2019年7月24日,中国科协、中宣部、教育部、科技部印发了《关于深化改革 培育世界一流科技期刊的意见》,这是贯彻落实中央全面深化改革委员会第五次会议精神、推动我国科技期刊改革发展的纲领性文件。2019年9月,中国科协、财政部、教育部、科学技术部、国家新闻出版署、中国科学院、中国工程院联合实施了中国科技期刊卓越行动计划,这对实现我国科技期刊高质量发展,推动创新型国家和世界科技强国建设具有重要的现实意义。

如何提高我国科技期刊的国际影响力,培育世界一流科技期刊也是学界和出版界研讨的热门话题。魏秀菊等[2]认为,加强科技对外交流,增强国家软实力,除了扶持中国英文科技期刊外,还需提升中文科技期刊的国际影响力;李兴[3]认为建设一批具有我国自主知识产权的世界顶级科技期刊群,提高学术质量和国际影响力是英文期刊发展的战略目标;唐银辉等[4]探讨了文化距离对我国顶尖英文科技期刊稿源国际化的影响;任胜利等[5]收集了2018年度新批准CN号的英文期刊名录和中国科技期刊国际影响力提升计划资助的新创办英文科技期刊名单,并基于SCI、Scopus、WAJCI(世界学术期刊学术影响力指数)等期刊收录与引用指标数据库分析了我国科技期刊国际学术影响力;刘志强等[6]以《中国学术期刊影响因子年报(自然科学与工程技术)》的数据作为统计依据,分析了高校科技期刊建设的现状,并对建设中国高校一流科技期刊进行展望。中国学术期刊(光盘版)电子杂志社等自2012年起每年度编制《中国学术期刊国际引证报告》[7](CNKI-JCR),实证调查我国学术期刊国际传播的状况和效果,使我国学术期刊能够准确把握国际化发展方向和出版定位,全面提高国际化办刊能力。

上述文献表明,目前学界、出版界多以我国科技期刊或英文科技期刊为研究对象,探讨其国际化发展的现状与策略,较少以高校科技期刊为专门对象进行研究。而我国高校科技期刊2 500多种,约占我国科技期刊总数的50%,是国家创新体系的重要组成部分,因而探讨高校如何推进世界一流科技期刊建设非常必要。为此,笔者以高校科技期刊为研究对象,基于《中国学术期刊国际引证报告》[7],从论文引证的角度测度分析2012—2019年我国高校TOP科技期刊国际传播的影响力及其特征,以期为培育世界一流高校科技期刊发展提供理论依据和数据参考。

1 高校科技期刊国际传播的影响力测度分析

CNKI-JCR主要基于引文统计与分析的文献计量学方法对我国学术期刊的国际影响力进行评价,且根据评价数据遴选学术期刊影响力指数(CI)TOP10%以内的期刊。其中CI排名在TOP5%以内的学术期刊为中国最具国际影响力学术期刊,在TOP5%——10%之间的学术期刊为中国国际影响力优秀学术期刊。本文以2012—2019年CNKI-JCR收录的所有高校TOP科技期刊为统计对象,统计近8年高校TOP科技期刊的数量和影响力指标,测度分析高校TOP科技期刊的国际传播效果。

1.1 高校TOP科技期刊数量的测度分析

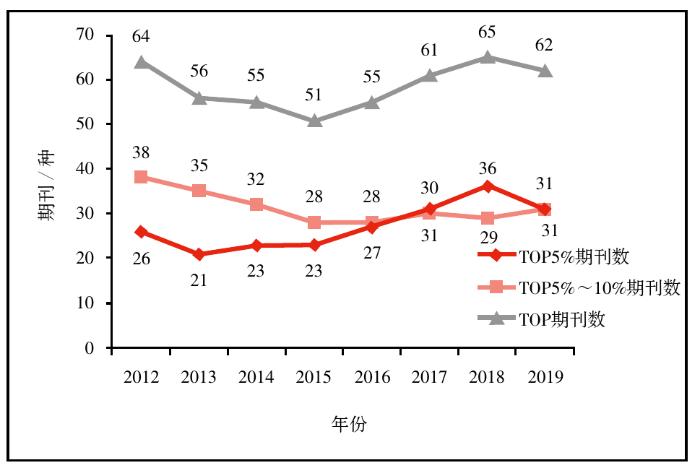

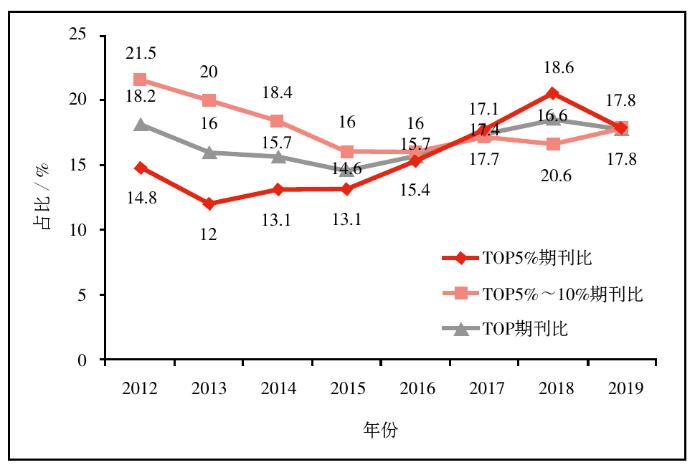

2012—2019年,CNKI-JCR收录的我国高校TOP科技期刊数量及其占比统计结果分别如图1、图2。图2中纵坐标占比为高校TOP科技期刊占TOP科技期刊的比例。

图1 高校TOP科技期刊数量统计结果

图2 高校TOP科技期刊占比统计结果

分析图1、图2可以看出:2012—2019年,高校TOP科技期刊的数量与占比均呈先减后增的态势,总趋势为弱有减少。对于高校TOP5%科技期刊,数量与占比呈先减后波动增长的态势,总趋势为增长。其中:2012—2015年呈减少趋势,最少为21种,占比为13.1%;2016—2019年波动增长,入选期刊数由2016年的27种增长至2018年的36种,2019年降至31种,但超过2012年的26种,也即入选中国最具国际影响力的高校科技期刊数呈增加趋势。对于TOP5%——10%高校科技期刊,数量与占比呈先减后波动增长的态势,但总趋势为减少。其中:2012—2015年呈减少趋势,最少为28种,占比为14.6%;2016—2019年波动增长,但增长的结果没有超过2012年入选的期刊数量,也即"中国国际影响力优秀的高校科技期刊"数有所减少。由此可看出,近8年来TOP高校科技期刊数的总体增长态势得益于TOP5%高校科技期刊的总体增长,尤其是近4年来其增长态势较好。由此可进一步看出,近8年越来越多的高校顶尖科技期刊得到了国际同行的高度关注。

分析图2还可看出,近8年高校TOP科技期刊的占比分别为18.2%,16.0%,15.7%,14.6%,15.7%,17.4%,18.6%,17.8%,远小于高校科技期刊在科技期刊中(约50%)的占比。一定程度表明,我国高校TOP科技期刊数量偏少、占比偏低,仅少部分高校科技期刊的国际影响力处于顶尖水平,高校科技期刊国际化水平和影响力还有很大的提升空间。

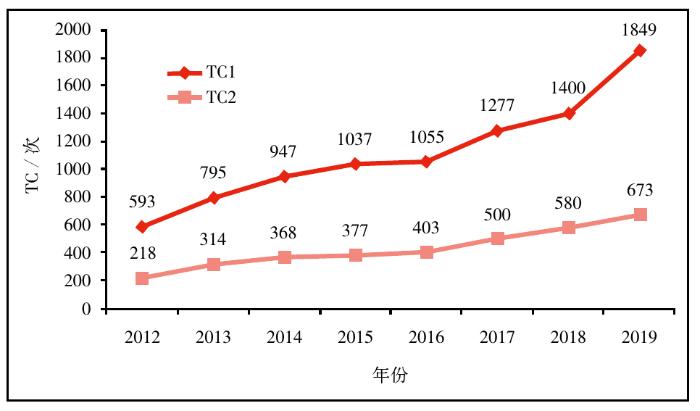

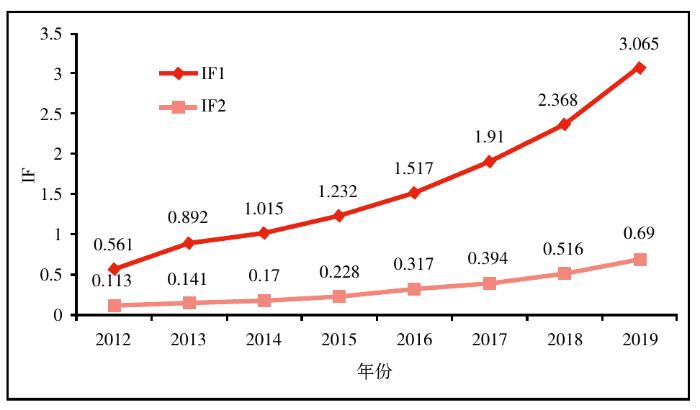

1.2 高校TOP科技期刊学术影响力的测度分析

总被引频次和影响因子是从总量和强度量、长期和近期等多个角度准确反映期刊影响力最重要的可比性基础指标[7]。为测度分析2012—2019年高校TOP科技期刊国际传播的学术影响力,统计2012—2019年高校TOP科技期刊的刊均他引总被引频次(TC)和刊均他引影响因子(IF),结果如图3、图4。图3和图4中:TC1和IF1分别为高校TOP5%科技期刊的刊均他引总被引频次和刊均他引影响因子;TC2和IF2分别为高校TOP5%——10%科技期刊的刊均他引总被引频次和刊均他引影响因子。

图3 2012—2019年高校TOP科技期刊的TC

图4 2012—2019年高校TOP科技期刊的IF

分析图3可看出:2012—2019年,高校2类TOP科技期刊的TC均逐年增长,其中高校TOP5%科技期刊的TC远高于高校TOP5%——10%科技期刊。对于高校TOP5%科技期刊,TC由2012年的593次增长至2019年的1 849次,总增幅为212%;对于高校TOP5%——10%科技期刊,TC由2012年的218增长至2019年的673,总增幅为201%。由此可看出,高校2类TOP科技期刊的TC均是大幅增长,且增幅相差不大。由图4可看出:2012—2019年,高校2类TOP科技期刊的IF也均逐年增长,其中高校TOP5%科技期刊的IF同样远高于高校TOP5%——10%科技期刊。对于高校TOP5%科技期刊,IF由2012年的0.561增长至2019年的3.065,总增幅为446%;对于高校TOP5%——10%科技期刊,IF由2012年的0.113增长至2019年的0.690,总增幅为510%。由此可看出,高校2类TOP科技期刊的IF均大幅增长,高校TOP5%——10%科技期刊的增幅更大。

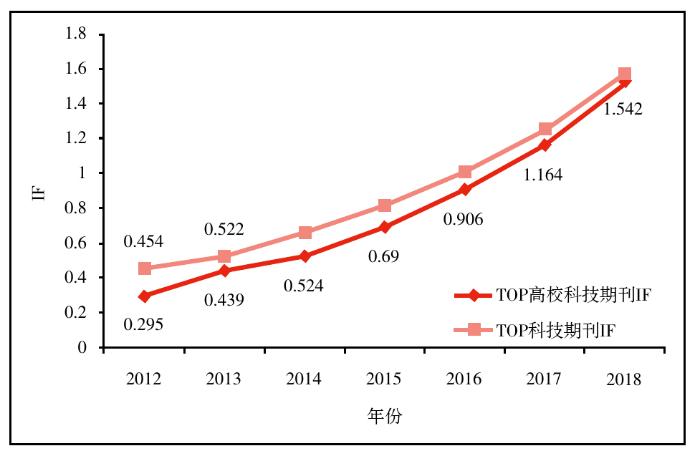

综上分析可看出,近8年高校TOP科技期刊国际学术影响力大幅提升,高校科技期刊更高频次、更加深入地得到国际同行的高度关注。为进一步测度高校TOP科技期刊国际学术影响力的提升度,统计2012—2018年高校TOP科技期刊与科技期刊的学术影响力指标,结果如图5、图6。其中TOP科技期刊2012—2018年的TC和IF来源于CNKI-JCR(2019)[7]。

图5 高校TOP科技期刊与TOP科技期刊的TC

图6 高校TOP科技期刊与TOP科技期刊的IF

由图5、图6可看出,2012—2018年高校TOP科技期刊的TC和IF均低于TOP科技期刊,一定程度表明近年来高校TOP科技期刊的平均国际影响力低于TOP科技期刊的平均国际影响力。根据图5、图6中数据可计算出2012—2018年高校TOP科技期刊与TOP科技期刊TC与IF的逐年差距比例,其中:TC逐年差距比例分别为54%,37%,30%,31%,39%,33%,37%,总趋势在缩小;IF的逐年差距比例分别为35%,16%,21%,15%,10%,7%,2%,大幅度缩小。由此一定程度表明,近年来高校TOP科技期刊的平均国际影响力虽低于TOP科技期刊,但差距在缩小。

2 高校TOP科技期刊传播特征分析

2.1 语种分布

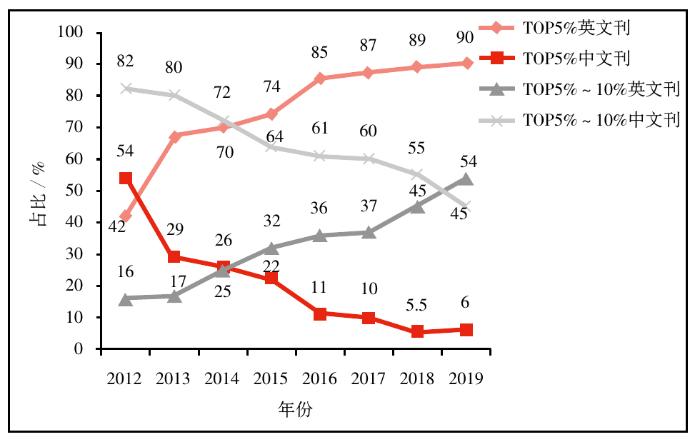

2012—2019年高校TOP科技期刊的语种为3种,即中文、英文、德文。文中统计2012—2019年高校TOP科技期刊语种为中文和英文的分布情况,高校2类TOP科技期刊的语种分布结果如图7。

图7 2012—2019年2类高校TOP科技期刊的语种分布统计结果

分析图7可看出,2012—2019年,高校2类TOP科技期刊的英文刊占比逐年增加,而中文刊占比相应减小。对于高校TOP5%科技期刊,2013年起英文刊占比达到了67%,超过了50%,在国际传播中占主流位置,至2019年占比达90%;相反地中文刊占比逐年减少,由2012年的54%降至2019年的6%。对于高校TOP5%——10%科技期刊,英文刊占比也是逐年增加,只是增长幅度较小,由2012年的16%增长至2019年的54%,至2019年英文刊也占主流位置;相反地,中文刊占比逐年减少,幅度相对较小,由2012年的82%下降至2019年的45%。由此可看出,对于"中国最具国际影响力的高校科技期刊",英文刊在国际传播中发挥了巨大作用,且发挥主力军的作用先于"中国国际影响力优秀的高校科技期刊"。

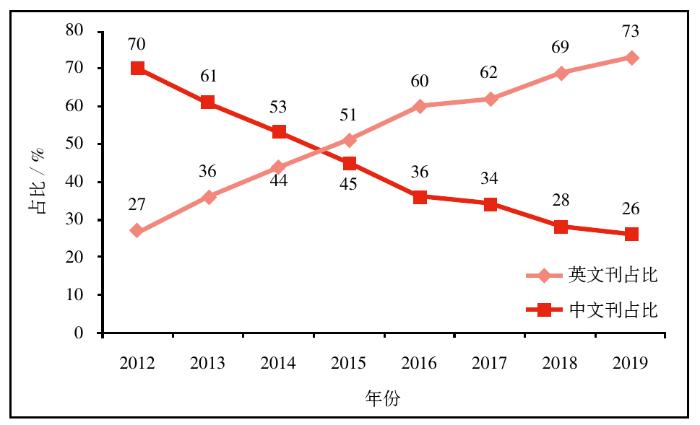

综合统计2012—2019年高校TOP科技期刊的语种分布,结果如图8。分析图8可看出:2012—2019年高校TOP科技期刊中,英文刊占比逐年增加,分别为27%,36%,44%,51%,60%,62%,69%,73%,自2015年起英文刊占主流位置;相反地,高校TOP科技期刊中,中文刊占比逐年下降,由2012年70%下降至2019年的26%。综上分析表明,高校科技期刊在向国际社会传播最新学术成果方面,英文刊于2015年就发挥了主力军的作用,且作用越来越明显。对于高校中文科技期刊,为更好地搭建国际学术交流的桥梁,提升其国际影响力,更应重视题名、作者、摘要和关键词等的英文翻译。

图8 2012—2019年高校TOP科技期刊语种的总体分布

2.2 主办高校层次分布

统计2012—2019年高校TOP科技期刊的主办高校层次,对于多个主办单位的期刊,以第一主办单位为统计单位。统计结果为:2012年,64种高校TOP科技期刊,仅2种高校TOP5%——10%科技期刊的主办单位不为原"985""211"高校,分别为成都理工大学和天津理工大学;2013年,高校TOP科技期刊的主办单位均为原"985""211"高校;2014年,55种高校TOP科技期刊中仅2种期刊的主办单位为普通高校,即南方医科大学主办的《南方医科大学学报》和南京医科大学主办的《Journal of Biomedical Research》,2刊均为TOP5%——10%科技期刊;2015年,上述2刊进一步入选为TOP5%科技期刊,也即51种高校TOP科技期刊中2刊的主办单位为普通高校;2016年,新增1所普通高校主办的科技期刊入选TOP科技期刊,即55种高校TOP科技期刊中3种期刊的主办单位为普通高校;2017年,降至2所普通高校主办的科技期刊入选TOP期刊,即61种高校TOP科技期刊中2刊的主办单位为普通高校。

2018年,65种高校TOP科技期刊中,4所普通高校主办的4种科技期刊入选TOP5%科技期刊,分别为沈阳药科大学主办的《Asian Journal of Pharmaceutical Sciences》,温州医科大学主办的《Eye and Vision》,重庆邮电大学主办的《Digital Communications and Networks》和南京医科大学主办的《The Journal of Biomedical Research》;2所普通高校主办的3种科技期刊入选TOP5%——10%科技期刊,分别为天津理工大学主办的《Optoelectronics Letters》和《光电子•激光》,南方医科大学主办的《南方医科大学学报》。2019年,62种高校TOP科技期刊中,3所普通高校主办的科技期刊入选TOP5%科技期刊,分别为沈阳药科大学主办的《Asian Journal of Pharmaceutical Sciences》,温州医科大学主办的《Eye and Vision》,重庆邮电大学主办的《Digital Communications and Networks》;2所普通高校主办的科技期刊入选TOP5%——10%科技期刊,为南方医科大学主办的《南方医科大学学报》和天津理工大学主办的《Optoelectronics Letters》。

统计结果表明,2012—2019年普通高校主办的TOP期刊比例分别为3.1%,0,3.6%,3.9%,5.4%,3.2%,10.7%,8%。由此看出:高校TOP科技期刊的主办单位90%左右为原"985""211"高校,在很大程度上缘于原"985""211"高校的学科优势与雄厚的科研实力,这些高校的学术产出能力强;普通高校主办的科技期刊入选TOP期刊的数量较少,但他们也越来越多地得到国际同行的高度关注,国际影响力大幅度提升。进一步统计原"985""211"高校主办的期刊发现,大部分高校TOP科技期刊为编辑部单刊运作,仅少数高校如清华大学、浙江大学、吉林大学等主办的期刊具有集群特征,且取得了良好的集群效应。例如:2019年,清华大学主办的6种期刊入选TOP期刊,浙江大学、吉林大学主办的各4种期刊入选,中国地质大学、中国石油大学、中国矿业大学、四川大学主办的各3种期刊入选。

2.3 学科分布

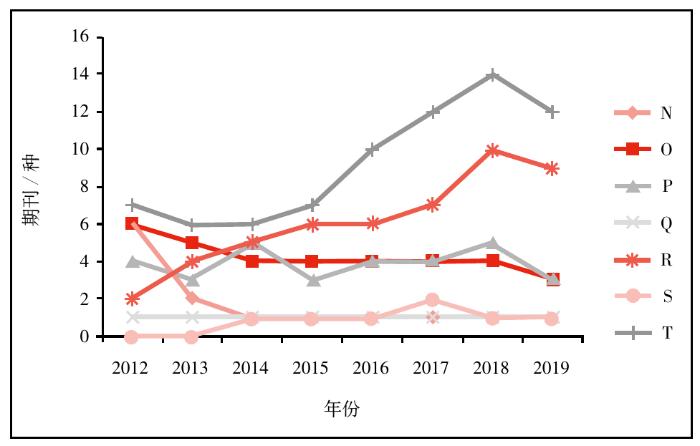

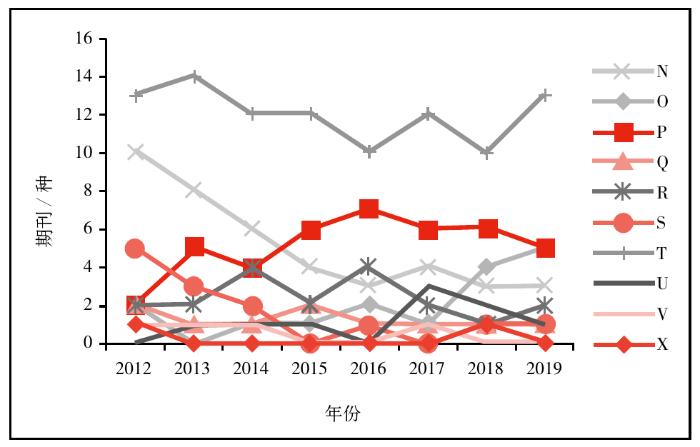

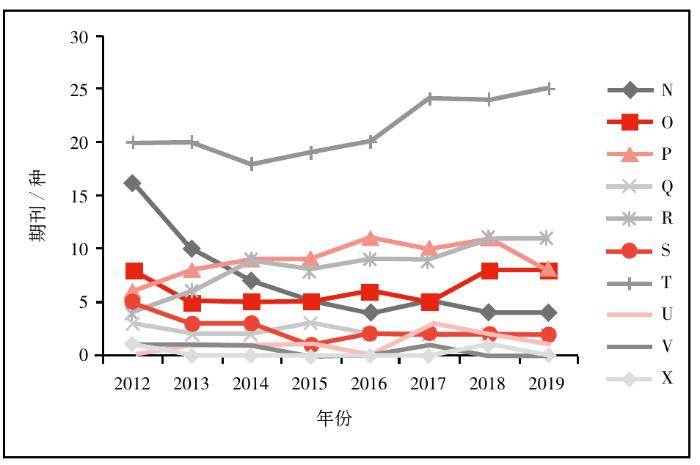

目前各期刊评价数据库关于期刊的学科分类尚无统一的划分标准,但均基于《中国图书馆分类法》进行设置。鉴于入选中国TOP科技期刊的学科专业较为明显,文中以CNKI-JCR 2012—2019年为基础,参照《中国图书馆分类法》,根据各期刊CN刊号中的学科类别标识码,对高校TOP科技期刊的学科分布进行统计,结果如图9,图10,图11。图中N表示自然科学总论;O表示数理科学与化学;P表示天文学、地球科学;Q表示生物科学;R表示医药、卫生;S表示农业科学;T表示工业技术;U表示交通运输;V表示航空航天;X表示环境科学。

图9 高校TOP5%科技期刊的学科分布

图10 高校TOP5%——10%科技期刊的学科分布

图11 高校TOP科技期刊的学科分布

从图9、图10可看出,2012—2019年高校TOP科技期刊涉及10个学科,各学科分布不均。分析图9可看出:高校TOP5%科技期刊学科分布涉及7个,分别为自然科学总论(N),数理科学与化学(O),天文学、地球科学(P),生物科学(Q),医药、卫生(R),农业科学(S),工业技术(T)。其中工业技术(T)类学科期刊入选TOP5%期刊的数量最多,总体呈逐年增加趋势,尤其是近4年数量剧增,由2015年的7种分别增至10种、12种、14种、12种;其次,医药、卫生类(R)学科期刊入选TOP5%期刊的数量较多,也呈逐年增加趋势,由2012年的2种增至2018年的10种;下降幅度最大的学科期刊为自然科学总论(N),由2012年的6种下降至2019年的1种,且近6年均为1种;数理科学与化学(O)和天文学、地球科学(P)类期刊总体趋势变化不大,比较平稳;生物科学(Q)与农业科学(S)类学科期刊数量较少。

分析图10可看出:与高校TOP5%科技期刊相比,高校TOP5%——10%科技期刊学科分布范围相对较广,涉及10个学科,增加了交通运输(U)、航空航天(V)、环境科学(X)等3个学科,但其数量偏少;工业技术类学科期刊的数量仍最多,且近8年比较稳定;同样自然科学总论(N)类学科期刊数量下降幅度最大,由2012年的10种下降至2019年的3种。

综上及由图11可看出:近8年,高校主办的工业技术类学科期刊得到国际同行的高度关注;其次,数理科学与化学,医药、卫生,天文学、地球科学等学科期刊传播的科研成果也得到国际同行的较多关注;对于高校主办的自然科学总论期刊,越来越少地得到国际同行的高度关注;对于生物科学、农业科学、交通运输、航空航天类学科的高校科技期刊,国际同行有所关注。

2.4 刊期分布

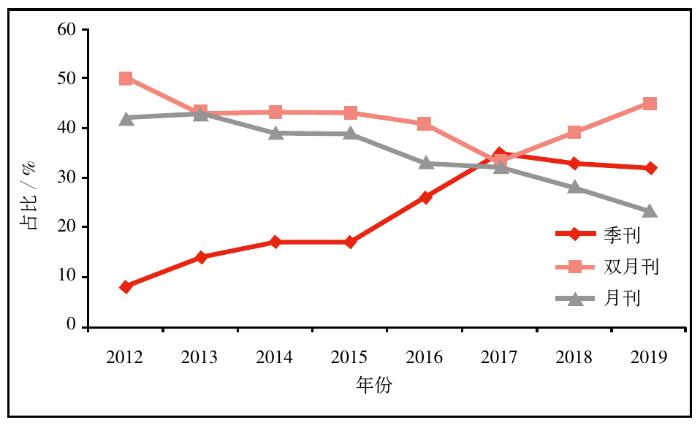

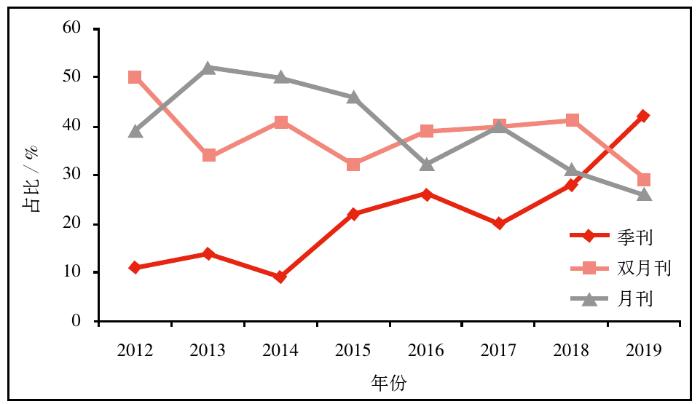

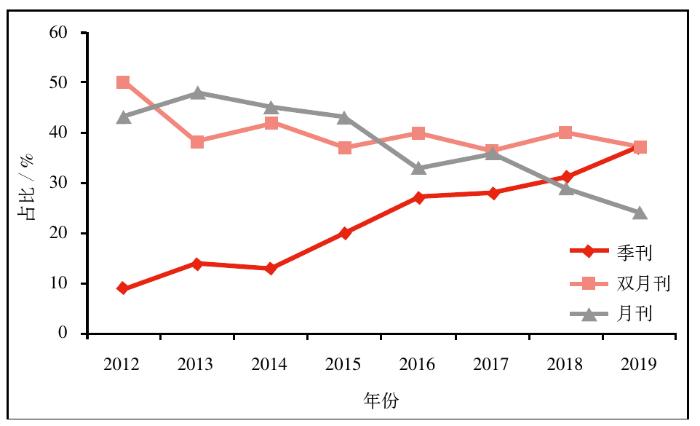

刊期也称出版周期,反映信息的传播速度,是影响信息传播速度的一个非常重要的因素,常见刊期有季刊、双月刊、月刊和周刊。统计2012—2019年高校TOP科技期刊刊期分布,高校两类TOP科技期刊刊期统计结果分别如图12、图13,整体分布情况如图14。

图12 高校TOP5%科技期刊的刊期分布

图13 高校TOP5%——10%科技期刊的刊期分布

图14 高校TOP科技期刊的刊期分布

由图12、图13可看出,2012—2019年,高校TOP科技期刊的刊期为季刊、双月刊和月刊。对于高校TOP5%科技期刊,月刊呈逐年下降趋势;双月刊呈先降后增的趋势,尤其是2017以后增长趋势明显;季刊虽有波动,但呈较大幅度增长,其刊发的论文质量较高,国际学术影响力较大。对于高校TOP5%——10%科技期刊,月刊、双月刊波动较大,且总体呈下降趋势。由图14可看出:2012—2019年,高校TOP科技期刊季刊比例逐年增大,且增长幅度较大;双月刊比例呈先降后波动增长的态势。

近年来,一些高校创办的英文期刊陆续入选TOP科技期刊,例如:2019年,入选TOP期刊的有上海交通大学2012年创办的《Translational Neurodegeneration》、清华大学2015年创办的《Computational Visual Media》、北京林业大学2010年创办的《Avian Research》等;2018年,入选TOP期刊的有四川大学2013年创办的《Bone Research》、清华大学2013年创办的和《Friction》、电子科技大学2011年创办的《Photonic Sensors》、温州医科大学2014年创办的《Eye and Vision》等。新创办的期刊基于稿源数量、编辑质量和审稿质量等方面的考虑,多为季刊或双月刊,季刊相对更多,故认为这是近年高校TOP科技期刊季刊比例持续增长的主要原因之一。此外在统计中发现,2012年高校学报入选TOP科技期刊的比例较大,因入选的高校学报很多于20世纪五六十年代或七八十年代创刊,随着办刊条件的不断成熟,逐渐由季刊改为月刊、双月刊。故在2012年及之后的几年中高校TOP科技期刊中月刊、双月刊占比较大。而高校学报多属于自然科学类学科期刊,从2012—2019年高校TOP科技期刊的学科分布可看出,此类学科的科技期刊越来越少地得到国际同行的高度关注,故越来越少的高校学报入选TOP科技期刊,这也是近8年来高校TOP科技期刊月刊逐渐减少、双月刊波动增长的主要原因之一。

3 高校科技期刊国际影响力的提升对策

上文近8年高校TOP科技期刊国际传播的影响力测度分析结果表明:2012—2019年,高校科技期刊的国际影响力有了大幅提升,但2 500多种高校科技期刊中,入选TOP科技期刊数最多仅65种(见图1),其占入选TOP科技期刊的最高比例仅18.6%(见图2),高校TOP科技期刊的数量偏少,占比偏低;高校TOP科技期刊的刊均他引总被引频次和刊均他引影响因子逐年增长(见图3、图4),但其低于TOP科技期刊(见图5、图6),只是差距在缩小。由此可看出,我国仅少部分高校科技期刊得到国际同行的高度关注,高校科技期刊国际化水平和影响力有很大的提升空间。为此,根据我国高校TOP科技期刊传播特征的测度分析结果,借鉴国内外科技期刊发展的成功经验,就高校如何进一步提升科技期刊的国际影响力提出以下几点对策。

3.1 鼓励创办英文期刊

由2.1近8年高校TOP科技期刊语种分布分析表明:2012—2019年,高校TOP科技期刊中,英文刊占比逐年增加,至2019年达73%(见图8);而高校TOP5%英文科技期刊2019年占比达90%,TOP5%——10%高校科技期刊2019年英文刊也占主流位置,占比54%(见图7)。可见,英文期刊对于提升高校科技期刊国际影响力发挥了极其重要的作用。目前,中国大陆英文科技期刊为330多种[8],高校英文科技期刊仅80种左右[9],占比仅24%,相比之下占比偏低。2018年、2019年高校TOP科技期刊数较多,分别为65种、62种(见图1);而2018年、2019年高校TOP科技期刊英文刊占比分别为69%、73%(见图8)。由此可知2018年、2019年高校TOP英文科技期刊数量最多,均为45种,但占中国大陆英文科技期刊的比例仅为13.6%。上述分析表明:高校科技期刊在向国际社会传播最新学术成果方面,英文刊发挥了主力军的作用,且作用越来越明显;但是我国高校英文期刊,尤其是具有较大国际影响力英文期刊的数量偏少。故为大力提升高校科技期刊的国际影响力,应鼓励高校从国家科技战略需求出发,围绕学校一流学科建设,创办高水平、高起点、填补学科空白的英文科技期刊。例如重庆邮电大学依托学校在信息科学技术领域的优势和影响力,2015年创办了英文期刊《Digital Communications and Networks》,且于2018年、2019年连续2年入选"中国最具国际影响力学术期刊"。2019年山东大学依托学校和科研院所的优势学科和学术团队,组织申报的《Biomimetic Intelligence and Robotic》《Chem Phys Mater》《Emergency and Critical Care Medicine 》3种期刊在中国科技期刊卓越行动计划中均入选为高起点新刊项目。

3.2 充分发挥刊群优势

由近8年高校TOP科技期刊主办单位的统计分析表明:高校TOP科技期刊的主办单位90%左右为原"985""211"高校;多数高校TOP科技期刊仍是单刊编辑部运作,而发挥集群优势较好的高校学术出版单位,入选TOP期刊的相对较多,如2019年,清华大学、浙江大学等入选TOP期刊分别为6种、4种。目前,清华大学出版社的期刊从起初的8种发展到30种,英文刊13种、中文刊17种,既有老刊、也有新刊。清华大学出版社充分发挥刊群优势,在英文刊、中文刊,以及老刊、新刊的良好互动中极大地改善了小作坊式编辑部彼此独立、鲜有互动的工作模式,主办的英文科技期刊一直保持上升势头。而浙江大学学报是我国发挥刊群优势较早的高校学术出版单位,浙江大学学报英文版(A、B、C 3辑)持续得到了国际同行的高度关注。故对于具集群条件的高校期刊,应充分发挥刊群优势;对于不具备期刊集群条件的高校,尤其是普通高校,高校间可依托某一优势学科合作办刊,共同创办一种或数种专业期刊,充分发挥集群效应,逐步建成具有一定规模且具较强国际影响力的期刊群,从而赢得国际学术同行的高度关注。

3.3 突显学科期刊的专业化特征

由近8年高校TOP科技期刊的学科分布统计分析表明,高校TOP科技期刊学科分布仅涉及10个领域(见图10)。其中:工业技术、医药、卫生等学科期刊具备相当强的国际竞争力,占比较高;自然科学、生物科学、农业科学、交通运输、航空航天等学科期刊国际传播力相对较弱。由此表明,高校TOP科技期刊学科分布不均,还有很学科领域的高校科技期刊未得到国际同行的关注。故对于入选TOP科技期刊比例偏高的学科期刊,可进一步加强其国际地位,增强其影响力;对于入选TOP科技期刊比例偏小的或未入选的学科期刊,应精准把握自身的学科特色,及时根据国家需求、学科发展和出版市场的变化做出相应调整,在一定范围内动态调整期刊的办刊方针、内容和定位,明确期刊的风格,避免同质化现象。目前一些高校科技期刊根据自身的领域特色,及时调整期刊定位,突显专业化特征,且已取得较好的传播效果。如北京科技大学2015年起将《北京科技大学学报》更名为《工程科学学报》;上海大学主办的《Advances in Manufacturing前身为Journal of Shanghai University (English Edition)》;西安交通大学根据我国轨道交通行业发展迅猛,高速铁路技术与规模处于世界领先水平这一形势,将主办的《Journal of Southwest Jiaotong University(English Edition)》更名为《Journal of Modern Transportation》。上述期刊均为高校TOP科技期刊,表明调整定位的这些期刊均进一步突显了各自学科的专业化特征,极大提升了国际影响力,也赢得了国际学术同行的高度关注。

3.4 适当缩短出版周期

由近8年高校TOP科技期刊的刊期分布统计分析表明,我国高校TOP科技期刊的刊期为季刊、双月刊和月刊,目前以双月刊、季刊占比居多(见图14)。其中:月刊占比持续下降,高校TOP5%——10%科技期刊下降尤为明显(见图13),这主要是由于高校科技期刊很多为自然科学类学科期刊,而近8年高校TOP科技期刊的学科分布表明此类学科的科技期刊越来越少地得到国际同行的高度关注;双月刊自2017年开始在高校5%TOP科技期刊中占比明显增加(见图12);季刊比例呈逐年增加趋势,高校TOP5%——10%科技期刊增加尤为明显(见图13、图14)。国外著名科技期刊双月刊、季刊较少,月刊居多、甚至周刊占一席之地[10]。对比国外著名科技期刊的刊期可看出,我国高校TOP科技期刊的出版周期相对较长。因此为进一步提升我国高校TOP科技期刊的传播速度和国际影响力,在保证质量的前提下,适当缩短出版周期。例如对于入选刊期为季刊、双月刊的高校TOP科技期刊,在办刊条件能够得到保证的情况下,可考虑在原有刊期的基础上尽量缩短出版周期。

4 结论

建设世界一流高校科技期刊,大力提升高校科技期刊的国际影响力也是推进我国由科技大国向科技强国迈进的重要支撑。基于《中国期刊国际引证报告》,统计分析2012—2019年高校TOP科技期刊国际传播状况,结果表明高校TOP科技期刊的数量仍然偏少、占比偏低,其国际影响力指标虽有大幅度上升,但与科技期刊还有一定差距。为进一步提升高校科技期刊的国际影响力,培育世界一流高校科技期刊,高校科技期刊可在创办英文期刊、充分发挥刊群优势、突显学科期刊的专业化特征、适当缩短出版周期等方面努力。

参考文献

[1]中国科学技术协会. 中国科技期刊发展蓝皮书(2018)[M]. 北京:科学出版社,2018.

[2]魏秀菊,王柳,刘丽英,等.立足本土提升科技期刊国际影响力[J]. 农业工程学报,2014,30(18):335-338.

[3]李兴.我国英文期刊国际化出版的特点、问题和对策[J]. 出版科学,2015,23(4):36-38.

[4]唐银辉,顾金亮.文化距离对我国顶尖英文科技期刊稿源国际化的影响研究:基于中科院最具国际影响力英文科技期刊的实证分析[J]. 中国科技期刊究,2017,28(9):865-871.

[5]任胜利,肖宏,宁笔,等.2018年我国英文科技期刊发展回顾[J]. 科技与出版,2019(2):30-35.

[6]刘志强,王婧,张芳英,等.建设中国高校一流科技期刊的发展展望:基于《中国高校科技期刊年度观察报告(2018)》[J]. 科技与出版,2019(1):13-19.

[7]中国学术文献国际评价研究中心,清华大学图书馆.中国学术期刊国际引证年报(2012—2019年)[Z]. 北京:中国学术期刊(光盘版)电子杂志社有限公司,2012—2019.

[8]伍军红,肖宏.中国科技期刊的国际影响力统计分析[J]. 编辑学报,2013,25(5):507-510.

[9]刘小燕,姚远.SCI收录高校英文科技期刊的统计与分析[J]. 中国科技期刊研究,2015,26(1):86-91.

[10]陈理斌,武夷山.世界学术期刊出版周期与期刊影响力关系探索[J]. 情报科学,2010,28(10):155-157.