【摘 要】本文累计采集2020年1月—2月11日期间国内外新冠肺炎相关研究论文301篇,并进行统计和描述性分析,结果表明在疫情爆发后,科学家反应迅速,出版数量不断增加,各文摘数据库收录数量差异较大,研究主题比较聚焦,中国学者发文贡献最大,专业文献主要以开放获取的形式发表在预印本文献平台和权威期刊上,文章类型形式多样,加快了疫情初期的科研交流与成果共享。

【关键词】 新冠肺炎;COVID-19;2019-nCoV;文献出版;预印本

新冠肺炎的突然爆发给中国乃至世界人民的健康安全造成重大威胁,自疫情发生至2020年2月11日,全国疑似病例和确诊感染病例数量不断攀升。在疫情防控期间尤其是初期,快速开展科研攻关至关重要,发现病毒来源,控制病毒传播,研究致病机理,寻找科学诊疗与防控方案,筛选研制有效药物等一系列的工作都在夜以继日地进行。新冠肺炎疫情爆发初期,是针对重大科研问题开展攻关的关键时期,是赢得时间拯救生命的重要阶段,是对科研工作和学术出版工作在危机时刻应急反应机制的一次严峻考验。

应对疫情的科研攻关离不开专业学术文献,图书馆员开展科研支撑服务离不开专业文献。本文持续收集了在疫情爆发初期新冠病毒的有关文献,并对这些文献出版情况进行了回顾性分析。主要包括发文时间分布、收录情况、开放出版特点、聚焦主题,以及中国发文表现等情况,希望能通过对专业文献应急出版情况和传播特点的分析,为今后应对类似突发公共卫生事件提供学术应急服务工作参考。

1 数据获取与研究方法

本文持续收集来自学术期刊和预印本平台有关COVID-19的专业文献,以关键词"'2019-nCoV’or'Novel Coronavirus’or'COVID-19’"为主题词或关键词,对PubMed、Scopus、WoS、EBSCO、ProQuest、中国生物医学文摘库(SinoqMed)等文摘数据库进行系统检索,查询下载2020年1月—2020年2月11日期间发表的文章,再通过人工判读甄别,去除少量不相关文献,共获得相关文献301篇。所收集的数据通过EXCEL软件清洗与整理,进行统计和描述性分析。

2 专业文献出版情况分析

2.1 专业文献发文时间分布情况

自新冠肺炎疫情爆发以来,笔者检索到最早的相关论文是2020年1月16日发表于英国期刊《Journal of Medical Virology》上的一篇评论[1](题名为:Outbreak of pneumonia of unknown etiology in Wuhan, China: The mystery and the miracle),复旦大学学者在该文中最早报道了武汉爆发不明病因肺炎疫情。截至2020年3月10日,该文已被引用28次,可见该文在学术界受到了高度关注。据此笔者认为针对新冠肺炎爆发的专业学术论文最早发表于2020年1月16日。

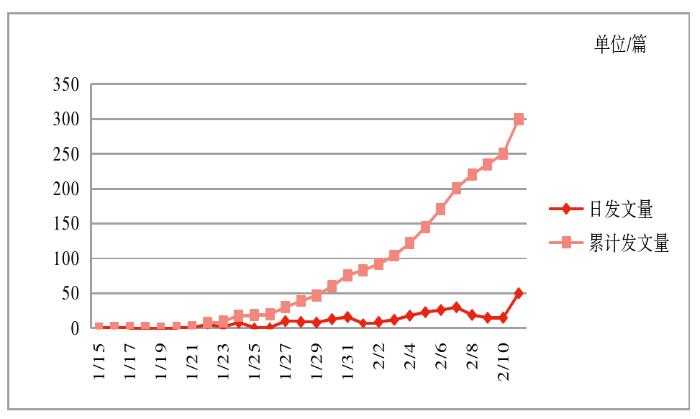

此外,值得一提的是,2020年1月15日浙江大学学者发表的关于人类呼吸道病毒感染的最新进展综述文章(投稿日期是2019年12月23日)[2],虽然不是因本次疫情爆发而写,但也受到了相关科研人员的关注,截至2020年3月10日已被引用8次。专业文献发文的最初几天是零散的报道,2020年1月27日以后发文数量呈稳定增长的态势(见图1)。

图1 新冠肺炎文献发文时间分布情况

注:发文时间以文章出版网站公布的时间为准,存在北京时间与其他地区的时差。

2.2 专业文献数据库收录情况

截至2020年2月11日,在采集到的文献数据中,经去重合并,有124篇被PubMed、Scopus、WoS和ProQuest、EBSCO、中国生物医学文摘数据库收录(见表1),占总采集数据的41%,其中PubMed具有生物医学的学科优势,收录文献数量最多,其他几个知名数据库收录较少。

表1 专业文献被各文摘数据库收录情况

| 文摘数据库 | 文献数据量/篇 | 同时被其他数据库收录篇数/篇 |

| PubMed | 104 | 24 |

| Scopus | 20 | 17 |

| WoS | 13 | 12 |

| ProQuest | 20 | 7 |

| EBSCO | 3 | 0 |

| 中国生物医学文摘库 | 3 | 3 |

| 合计(去重) | 124 | 25 |

文摘数据库收录有些滞后,导致无法检索到最新发布的文献,PubMed数据库更新最快,滞后时长1—3天,不同期刊来源论文加工入库时间有差异。笔者收集的未被文摘数据库收录的文献主要来自Nature、Science、Elsevier、Springer、Wiley等几大出版集团或出版社平台。

2.3 专业文献研究主题分布情况

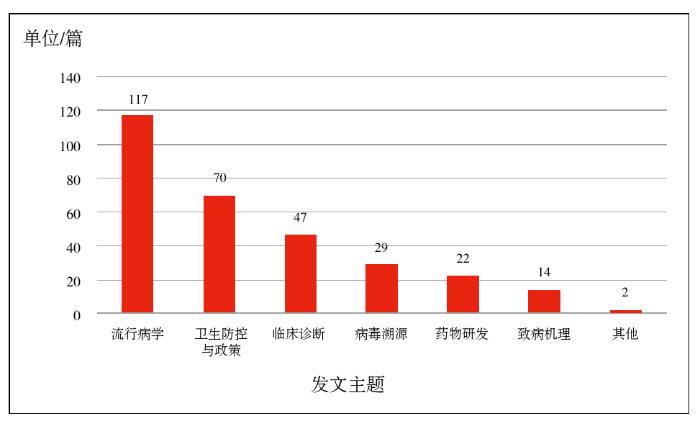

笔者收集的301篇专业文献,研究主题主要涉及病毒学、流行病学、临床诊疗、致病机理、药物研发、卫生防控与政策等领域(见图2)。其中,流行病学方面的研究文章数量最多,主要聚焦在早期传播的作用方式、建模分析、预测疫情走向等。卫生防控与政策类的发文数量次之,主要包括控制疾病传播、防控措施、专家观点、应急卫生政策管理等。临床诊疗方面的文章主要涉及病患的筛查与诊断、临床表现与特征、治疗、案例报告与分析等。

图2 发文专业文献研究主题数量分布情况

病毒学方面的文章较早出现,主要是针对病毒分离、鉴定、溯源等方面的研究,以及在基因和蛋白层面的深入分析。药物筛选与研发方面的文章发表时间略晚,于2020年1月27日以后陆续出现,这反映出科研人员从不同的角度开始快速协同科研攻关。

2.4 中国作者发文及中文发文情况

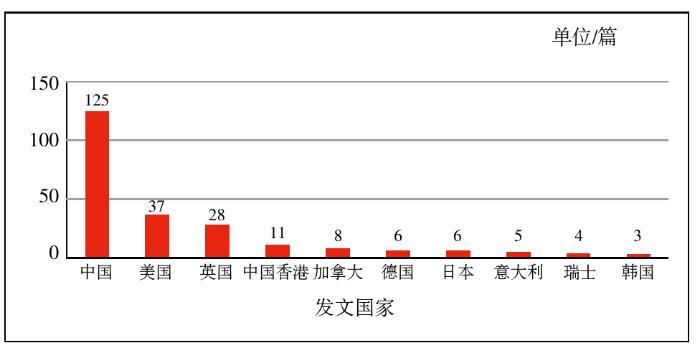

在收集的专业文献中,根据第一作者所在地区进行统计(本统计不含没有标注国别的文献),中国学者(不含港澳台地区)发文最多,125篇,其次是美国、英国、中国香港、加拿大等国家或地区(见图3)。

图3 发文第一作者所在国家或地区分布情况

就专业文献的语种分析,301篇文献中有288篇英文文献,中文文献仅有13篇(见表2),均被Pubmed收录,其中来自《中华结核和呼吸杂志》最多,共计6篇。中文文献被国外数据库收录的较少,最早一篇是2020年2月2日发表在《中华耳鼻咽喉头颈外科杂志》上,题名为"耳鼻咽喉头颈外科医务人员对新型冠状病毒感染防护的建议"的文章[3]。

表2 被国外文献数据库收录的中文发文情况

| 期刊名称 | 文献数量/篇 |

| 《中华结核和呼吸杂志》 | 6 |

| 《世界儿科杂志》 | 2 |

| 《中华耳鼻咽喉头颈外科杂志》 | 1 |

| 《中华内科杂志》 | 1 |

| 《中华眼科杂志》 | 1 |

| 《中华医学杂志》 | 1 |

| 《中华预防医学杂志》 | 1 |

| 合计 | 13 |

此外,笔者在知网中文文献主数据库进行检索,没有检索到相关文献,但在知网的新型冠状病毒肺炎专题研究成果网络首发专题平台(OA)(2月初开通)检索到2020年1月21日至2月11日该平台共计发布OA形式的文献77篇,由于时间关系本文未对这些中文数据做进一步分析。

3 专业文献出版传播特点分析

3.1 专业文献的免费获取服务贡献巨大

本文收集的专业文献中,除来自MedRxiv、BioRxiv、SSRN、ArXiv、ChemRxiv 5大预印本平台的文章之外,其他文章共来自75种学术期刊,其中包括被DOAJ收录的OA期刊4种,(《International Journal of Infectious Diseases》《Journal of Clinical Medicine》《Military Medical Research》《Viruses》)。但是,在本文收集文献的过程中,发现除OA期刊外,几乎所有查得的文献都可以免费浏览和下载,笔者认为,这是在国际学术交流界有史以来第一次呈现学术论文在互联网上可以最大限度地免费获取与共享利用的局面。

当然,这一局面并非天然形成,而是世界各国面对突发疫情做出快速反应的结果。截至2020年2月20日,全球已有100家学会、政府组织、科研机构及学术出版社等,共同签署了关于分享与新冠肺炎有关的研究数据和成果的声明[4],就相关科研数据和文献资源共享利用达成共识,承诺所有发表的与疫情爆发相关且经同行评审的研究成果立即开放获取,从而使诸多学术出版商和文献数据库服务商能够及时向学术界开通疫情相关重要文献的免费获取。这无疑是对学术资源开放获取价值的一次最大规模和最为现实的检验与彰显,同时也是对这些年来全球开展的开放获取运动的一次讴歌与颂扬。

3.2 预印本文献的功能至关重要

预印本可加速学术成果的发布传播和开放共享。科研工作者把有关新冠肺炎最新研究成果在正式出版物发表前,出于及时与同行交流和共享的目的,先将自己的研究成果发布在预印本平台上。本文共收集来自MedRxiv、BioRxiv、SSRN、ArXiv、ChemRxiv等预印本平台的文章共计117篇(见表3)。其中,来自MedRxiv的文章数量最多,共计49篇。

表3 国外主要预印本平台的文献收录情况

| 预印本平台 | 文献数据量/篇 | 占比/% |

| MedRxiv | 49 | 41.88 |

| BioRxiv | 36 | 30.77 |

| SSRN | 15 | 12.82 |

| ArXiv | 11 | 9.40 |

| ChemRxiv | 6 | 5.13 |

| 合计 | 117 | 100 |

预印本平台为此次疫情提供了快速学术交流和成果共享的重要渠道。比如,武汉病毒所2020年2月3日在《Nature》上正式发表的一篇揭示蝙蝠可能为新冠病毒宿主的文章[5],该文早在2020年1月23日就已在BioRxiv预印本平台上发布[6],为全球科学家争取了10天宝贵时间,能够及时开展病毒基因和蛋白层面的机理研究。可见,预印本平台在及时传播学术研究进展与成果共享的过程中,发挥至关重要的作用,在很大程度上缩短了信息传播的时滞。

3.3 顶级学术期刊的作用不可或缺

本文收集的专业文献主要发布在国际顶级学术期刊上,其中,《Nature》(含《Nature》子刊)、《The Lancet》发文量最高,分别达到23篇,其次是《British Medical Journal》《Journal of Medical Virology》等权威期刊,发文量都达到10篇以上(见表4)。

表4 发文最多的Top10期刊列表

| 期刊名称 | 文献数量/篇 | 占比/% |

| 《The Lancet》 | 23 | 21.30% |

| 《Nature》 | 23(含子刊7篇) | 21.30% |

| 《Science》 | 13 | 12.04% |

| 《British Medical Journal》 | 12 | 11.11% |

| 《Journal of Medical Virology》 | 11 | 10.19% |

| 《Radiology》 | 7 | 6.48% |

| 《Euro Surveillance》 | 6 | 5.56% |

| 《New England Journal of Medicine 》 | 5 | 4.63% |

| 《Travel Medicine and Infectious Disease》 | 4 | 3.70% |

| 《British Medical Journal》 | 4 | 3.70% |

| 合计 | 108 | 100% |

这些顶级期刊成为发表关于新冠肺炎重要文献的主流媒体,充分体现国际核心学术期刊在学术传播过程中不可或缺的作用。比如,2020年1月24日《The Lancet》发表关于新冠肺炎临床特征的文章,其中揭示的依据临床数据所获得的研究结果,为快速临床诊疗诊断提供了重要参考[7];2020年1月29日,《新英格兰医学杂志》(《NEJM》)报道了新冠肺炎在初期传播的动力学特征,为全球科学防控疫情提供了重要理论依据[8]。

3.4 专业文献文章类型丰富多样

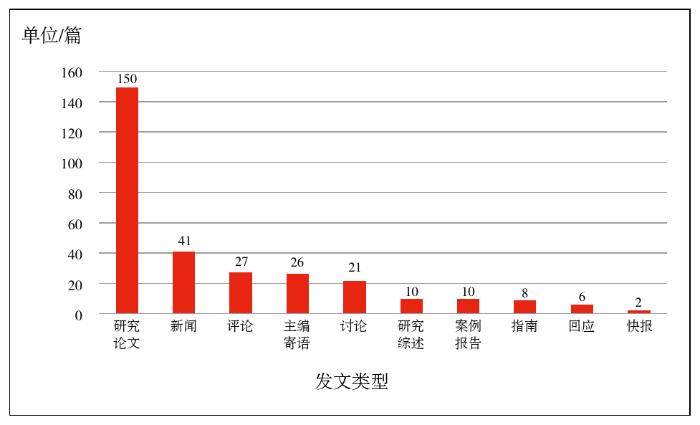

本次收集的301篇文献涉及多种文章类型,除了常见的研究论文、研究综述等题材之外,还涉及在期刊上发表的新闻、评论、主编寄语、讨论、案例报告、指南、回应等类型的文章。其中,研究论文类型的文章占比最多,约为51%,来自预印本平台的研究论文就有106篇,占研究论文发表总量的71%。新闻、评论等类型的文章数量次之,案例报告、指南等类型文章也分别占有一定的比例(见图4)。

图4 发文文献类型数量分布情况

从不同类型文章的数量来看,研究论文是传播研究成果的主体文献类型,在信息传播过程中占据半壁江山,其他类型文献也各具特色。因此,在信息服务中,研究人员应注重对不同类型文献信息的收集、加工和利用。

4 讨论与启示

4.1 应进一步改进和完善中国预印本文献发布渠道

为了提高研究成果的传播速度,有相当数量的论文发表在预印本平台上,预印本平台成为此次疫情期间学术交流与成果共享的重要文献发布渠道。然而,由于种种原因,我国的预印本平台(比如以国家科技图书文献中心、ChinaRxiv等为代表的预印本服务系统)在疫情期间未能体现其及时传播科技信息的功能,很少有文章在国内的预印本平台发布。比如,笔者查找ChinaRxiv预印本平台,截至2020年2月11日只有4篇疫情相关论文,最早的一篇于2020年2月3日发布。与国外主流预印本平台相比,国内的预印本平台发布相关文献的数量偏少,发布文献的时间更为滞后。笔者建议,我国应尽快制定相关政策,采取必要措施,进一步改进和完善预印本文献发布渠道,加强预印本平台与期刊界的协作,鼓励作者更多地将研究成果在预印本平台率先发布,以提高文献的发布传播速度,使科研成果得到更快传播与应用。

4.2 应大力推进科技信息资源的开放共享

此次突发公共卫生事件,很快成为全球公共健康和医疗卫生领域研究的焦点,文献与数据共享成为各国共识。在各出版机构积极签署共享声明的背景下,本次收集到的文献几乎全部可开放共享查阅或下载,全球科研学术成果及时共享可以被认为是本次疫情期间学术交流的重要特征之一,各国学术界似乎都感受到开放共享带来的益处。希望以后在类似的突发事件中,在世界范围内快速建立起学术论文、科研成果乃至科学数据的开放获取机制与环境,有效支撑学术界的科研攻关,促进各界的协同合作,战胜天灾人祸,取得最终胜利。此外,希望在国际信息传播领域推进多年的资源共建共享和资源开放获取等运动得到更加健康而快速的发展,并在促进人类社会进步和科学技术发展上充分发挥其应有的作用。

4.3 应鼓励多种类型文献的学术出版

在疫情初期,收集到的文献类型多样,除了研究论文还有多种文章形式,即便是短小的报道性文章也给抗击疫情带来重要启示。通常,研究论文和研究综述类文章撰文时间较长,评论等文章篇幅较短,成文周期较短,发文速度较快。建议国内出版界在类似突发事件中能够不拘一格,加快编辑出版流程,以多种渠道收录和发布不同类型的文章,促进学术研究成果和事态进展信息的快速共享与交流,帮助各界及时了解事态发展,减少虚假信息的散布与传播。

4.4 应鼓励中国学者将研究成果在国内发表

从收集的专业文献信息可以看出,中国学者在抗击疫情的过程中十分注重迅速开展疫情调查和学术研究,也很注重撰写和发表学术论文。在301篇文章中,中国学者的研究成果占有较大比重,这与此次疫情发生在中国武汉有关,也反映出中国学者更愿意将研究成果在国际期刊上发表。中国是科学技术大国,建议国家有关部门制定并完善相关政策,强化激励和导向机制,鼓励中国学者将研究成果更多地发表在国内的中英文学术期刊上,鼓励发表高质量的学术论文,这与科技部提出的鼓励发表"三高论文"政策观点[9]十分契合,有关部门应通过政策的制定与实施促进国内的学术交流,改进国内的出版生态,使中国的学术出版在国际上占据更为重要的位置,发挥更大的影响力。

5 结语

本文分析疫情初期新冠肺炎专业文献出版情况,探讨学术发文传播特点,建议专业文献应更加注重在预印本平台上发布,推进开放出版与开放获取,推动多种文章类型的应急学术出版,并建议有关部门进一步完善激励和导向机制,鼓励学者将研究成果在国内发表,以期为今后类似突发公共卫生事件的快速科研攻关和医疗防控提供更好的应急学术出版交流与信息资源共享环境。

参考文献

[1]Stratton L H, Tang C W, Y‐W.Outbreak of pneumonia of unknown etiology in Wuhan, China: The mystery and the miracle[J]. Journal of Medical Virology, 2020,92: 401-402.

[2]ZHANG N, WANG L, DENG X, et al.Recent advances in the detection of respiratory virus infection in humans[J]. Journal of Medical Virology. 2020,92: 408-417.

[3]徐凯,赖小全,刘争.耳鼻咽喉头颈外科医务人员对新型冠状病毒感染防护的建议[J] . 中华耳鼻咽喉头颈外科杂志,2020,55(00):E001-E001.

[4]Wellcome.Sharing research data and findings relevant to the novel coronavirus (COVID-19) outbreak[EB/OL].(2020-01-31)[2020-03-10]. .

[5]ZHOU P, YANG X L, WANG X G, et al.Discovery of a novel coronavirus associated with the recent pneumonia outbreak in humans and its potential bat origin[EB/OL].(2020-01-23)[2020-03-10]. .

[6]ZHOU P, YANG X L, WANG X G, et al.A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin. Nature (2020)[EB/OL].(2020-02-03)[2020-03-10]. .

[7]HUANG C, WANG Y, LI X, et al.Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China[J]. The Lancet, 2020,395(10223): 497-506.

[8]LI Q, GUAN X, WU P, et al.Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel coronavirus–infected pneumonia[J]. The New England Journal of Medicine, 2020. .

[9]科技部.科技部印发《关于破除科技评价中"唯论文"不良导向的若干措施(试行)》的通知[EB/OL].(2020-02-17)[2020-03-10]. .