【摘 要】以科学网(Web of Science)数据库中1998-2018年间关于数字出版的研究成果为对象,利用可视化软件CiteSpace进行文献计量分析,通过科学知识图谱呈现数字出版研究的学术版图、研究状况与前沿热点。发现数字出版研究的热点议题主要集中于数字学术出版及其政策机制、数字媒介使用、数字出版商业模式的探讨。多学科领域的产出成果构成了具有跨学科特色的数字出版研究学术版图。另外,在技术环境催生下,数字人文学科的建立、知识生产以及人才的教育与培养等研究课题也逐渐引起重视。最后,展望数字出版研究尚可拓展的研究视野。

【关键词】数字出版;CiteSpace;知识图谱

1 研究背景

依托于技术革新,媒介形态与用户的媒介使用行为发生着不断的演进。数字出版的起源最早可以追溯至1921年美国麻省理工学院的巴格利(Bagley)对利用计算机检索代码做文摘进行的可行性研究[1-2]。数字出版(Dgital publishing)这一概念的形成与其他新事物的概念演化异曲同工:在普及初期还未成熟之前,我们习惯以“技术+类别”的方式对其进行命名并加以理解。如,电子出版(Electronic publishing)、网络出版(Network publishing)等。我国“数字出版”概念的认识经历了两个阶段:在传统出版社数字化转型期间的“数字化+出版”的最初认知,主要指已有作品的数字化呈现并转载于另外的技术载体[3];推演至今,数字出版已经明确为“所有的信息都以统一的二进制代码的数字化形式存储于光、磁等介质中,信息的处理与传递则借助计算机或类似设备进行”[4]。它与传统出版或数字化转型的区别在于强调其信息生产、组织方式、传播渠道都发生了革命性变革。

数字出版伴随着媒介形态的演进,人工智能、增强现实/虚拟现实(AR/VR)、区块链等技术的推进,目前已在国际范围内广泛应用。以有声读物为例,国际有声读物出版协会总监米歇尔•科布(Michele Cobb)在2018年法兰克福书展发布了英美两国有声读物市场的最新数据:美国2018年出版有声书产品46000种,销售涨幅23%;英国相应为3700种和16%[5]。同比,根据艾媒咨询(iiMedia Research)的调查统计,2018年中国有声书市场规模达46.3亿元,年均复合增长率为36.4%[6]。

鉴于数字出版的广泛普及和其蕴含的媒介形态发展趋势的重要意义,本文收集美国核心期刊数据库“科学网”(Web of Science,WOS)的相关数据,利用CiteSpace软件对全球范围内的数字出版研究成果进行知识结构、前沿热点的可视化呈现;并在此基础上对这一议题的学术脉络和发展趋势展开讨论,以期为数字出版的深入探索与产业实践等提供参考。

2 研究设计与数据处理

2.1 研究方法

科学知识图谱(Mapping Knowledge Domains)是以知识域为对象,通过可视化呈现分析某一学科的发展进程和知识结构[7]。本文采用美国华裔学者陈超美研发的数据和信息可视化软件CiteSpace作为分析工具。它利用网络寻径算法与共引分析进行计量,通过动态图谱形式对特定知识领域的研究发展逻辑与宏观结构进行可视化呈现[8]。本研究试图借助这一分析工具,基于作者所属国家共现、关键词共现和聚类、学科领域共现等方法和维度,通过可视化网络图谱,勾勒出目前数字出版领域基本的研究状况和聚焦的研究热点。

2.2 数据来源与处理

本文以WOS作为数据来源,相较于EBSCOhost、Wiley-Blackwell等其他数据库,其涵盖了更全面翔实和权威的研究资料,是全球范围内被研究者普遍认可的文献检索系统。通过以“digital publishing”进行主题检索,将数据库范围限定为SSCI(社会科学引文搜索数据库)、A&HCI(艺术与人文科学引文数据库)、CPCI-SHH(社会科学与人文科学会议引文索引数据库),限定文献类型为:article、proceedings paper、review。以上限定方式目的是预防检索结果超出学科范围并且避免无效数据。经检索后发现,关于数字出版的论文最早发表于1998年,因此本文将时间跨度限定为1998-2018。最后得到总文献量139篇,经CiteSpace数据预处理除重后,最终确定文献数量为138篇。

3 研究结果

3.1 数字出版研究发展与地区分布情况

本部分从数字出版研究的地理空间分布情况、时间维度等方面展开描述性讨论,分析数字出版研究的学术场域。

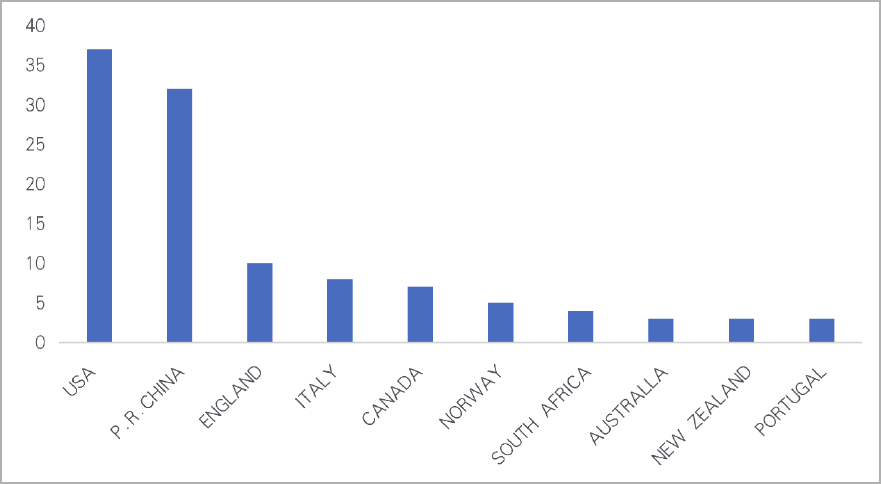

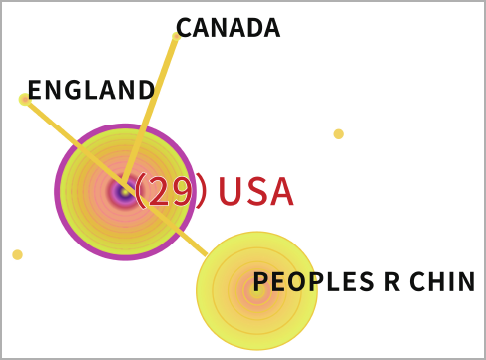

从各个国家的研究成果分布情况看(图1),数字出版研究的学术版图以欧美国家为重镇,其中美国占据核心地位并形成绝对影响力。另外,中国的研究数量仅次于美国。通过CiteSpace软件对国家之间的合作关系进行共现分析得出图谱(见图2),其中所呈现的节点大小代表该国家的研究成果数量,连线表示国家之间的合作关系,圆形面积的大小表示研究所涉领域的宽度。如图2所示:目前数字出版在国际范围内的研究成果相对较少,其中国家之间有少量的合作关系,主要表现为以美国为核心,其与英国、加拿大和中国之间的合作;另外,中美两国同时占据着最大的学术版图。另外值得强调的是,图中圆圈深色外环节点为中心性(centrality指标,其数值的高低表明这一节点在该领域议题内的影响力。美国的数字出版研究中心性数值为0.40,处于较有影响力的核心位置;中国虽发文量仅次于它,但中心性数值极弱,在国际范围内尚未形成有效的影响辐射。

图1 数字出版研究成果国家分布情况

图2 数字出版研究国家合作图谱

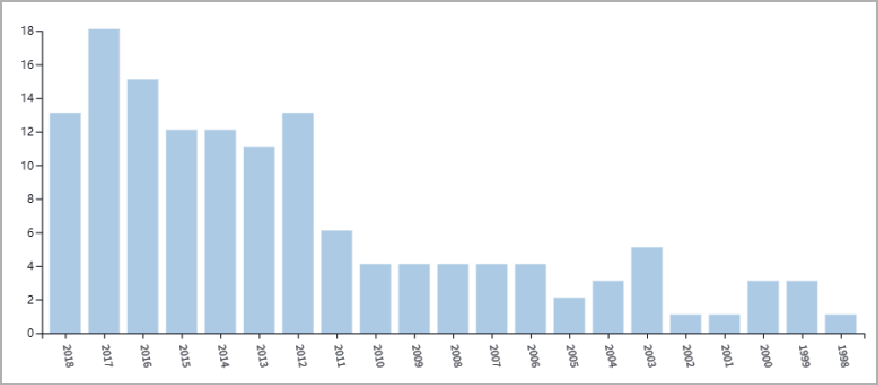

从时间维度看,领域内研究成果呈波动趋势,较为突显的两个增长节点为2003年与2011年。从WOS数据库(限制学科类别后)可检索到最早关于数字出版的文献起始于1998年,至2003年间每年发文量寥寥无几。在2003年发生了小幅度增长。之后到2011年,该领域研究成果维持在相对少量但较为稳定的水平,直至2012年出现爆发式增长。

图3 数字出版研究成果时间分布

自1990年代始,欧美等发达国家的大型出版集团侧重从传统出版模式向网络化转型,并开始尝试期刊的电子出版、在线出版等模式的资源开发与运营。至21世纪初,以施普林格(Springer)、汤姆森(Thomson)和约翰•威利集团(John Wiley)为代表的国际大型出版商已经通过数字化平台形成了各种商业模式,并在整合原有大量优势资源的基础上,建立了拥有庞大信息的数据库;同时,按照用户需求研发多种服务、内容、数字化产品,并作为数字内容提供商成为推动全球数字出版转型的先锋。以美国为例,2011年其数字游戏产业总收入占全球市场的42%;2013年其数字出版以28%的占比份额占据全球市场的制高点,且这一数字在2016年上升至47.3%[9]。

3.2 数字出版研究脉络与热点问题

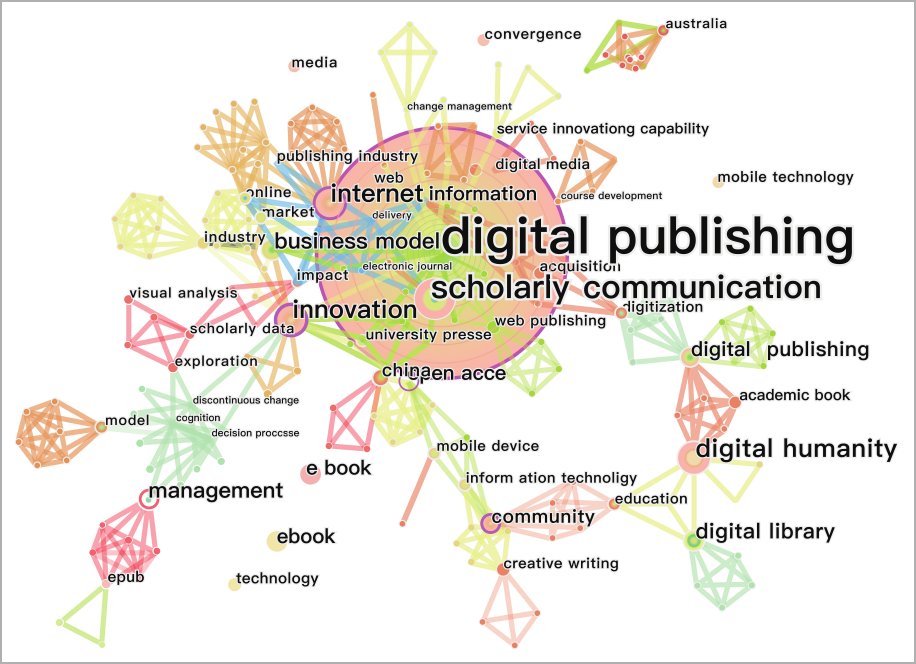

学术脉络:关键词共现网络分析。通过CiteSpace以“keyword”(关键词)为节点类型,得到21年间数字出版研究的高频率与高中心性关键词。关键词的共现网络和共被引聚类可以有效反映该研究领域内的研究热点[10]。在共现图谱中,圆形节点表明关键词的词频强度,节点连线表示关键词之间的共现网络关系。根据图4所示,除中心节点“digitalpublishing”外,其余使用频次最高的5个关键词为学术交流(scholarly commnnication)、数字人文(digitalhumanity)、创新(innovation)、互联网(Internet)、管理(management)。出现的先后顺序为:互联网、学术交流、管理、创新、数字人文。其次,在根据数据所整理的表1中,关键词的中介中心性代表了该词所占据的节点。中介中心性数值越大,表明该词汇在这一知识网络中所控制的信息流越多。在数字出版研究中,中介中心性最高的关键词为创新(innovation),中心性为0.23。

图4 数字出版关键词共现图谱

表1 数字出版高频词及高中心性关键词

| 频次排名 | 关键词 | 出现年份 | 频次 | 中心性排名 | 关键词 | 出现年份 | 中心性 |

| 1 | scholarly communication | 2001 | 7 | 1 | innovation | 2006 | 0.23 |

| 2 | digital humanity | 2013 | 6 | 2 | Internet | 2000 | 0.18 |

| 3 | innovation | 2006 | 5 | 3 | open access | 2011 | 0.16 |

| 4 | Internet | 2000 | 5 | 4 | information | 2000 | 0.12 |

| 5 | management | 2006 | 4 | 5 | community | 2011 | 0.11 |

以上数据与该研究领域所表现出的逻辑相符:在网络技术的催生下,最初的数字出版(在那一时期或称为电子出版)主要发生在电子学术网络化和学术信息系统的共享与开发领域。伴随其不断演进,数字技术在实现商业目标方面越来越重要,它的普遍影响导致了整个行业的彻底重组。面对数字环境中的组织管理、用户体验等问题,企业需要动态工具和新的商业模式来支持管理的数字创新过程,并因此展开了一系列研究讨论。此外,在技术催生下,数字人文学科的建立、知识生产以及人才的教育与培养也逐渐被学界所重视。

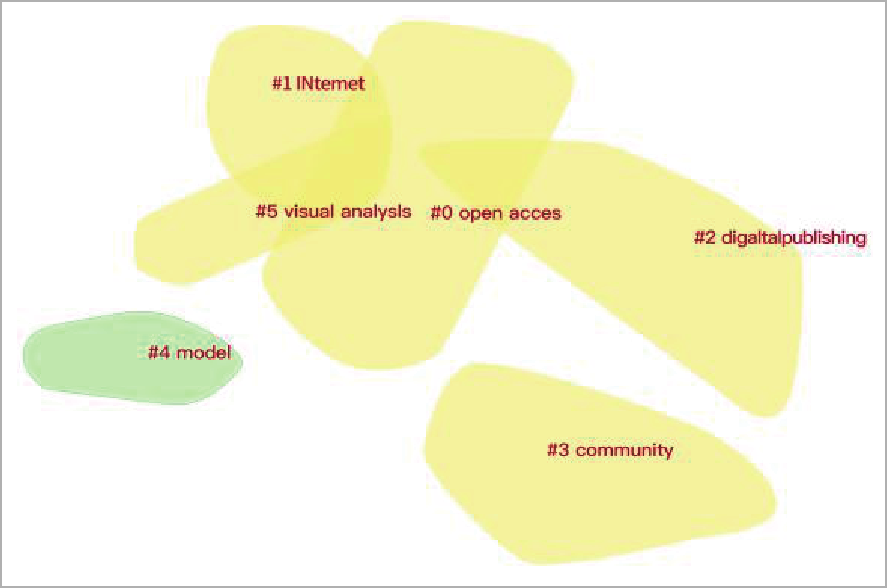

热点聚焦:关键词网络聚类分析。为了更加清晰地呈现关键词所反映出的当下研究热点,通过CiteSpace的LLR算法提取高频关键词后生成聚类图谱。其中,Modularity Q=0.8682,Mean Silhouette=0.7564。说明该网络轮廓清晰,结构显著,聚类效果明显。聚类结果如图5、表2所示,主要聚类标签分别为:#0“开放获取”(open access,OA)、#1“互联网”(internet)、#2数字出版(digital publishing)、#3“社群”(community)、#4“模型”(model)、#5“可视化分析”(visual analysis)。通过对以上共现关键词的相关文章进行整理和归纳,本文将数字出版的研究热点归纳如下。

图5 数字出版研究关键词网络聚类

表2 数字出版研究关键词主要聚类结果

| 聚类号 | 聚类数量 | Silhouette值 | 平均引用年 | 聚类标签 | 共现关键词 |

| #0 | 42 | 0.922 | 2012 | open access | open access; digital publishing; China |

| #1 | 29 | 0.789 | 2012 | internet | Internet; market; media use |

| #2 | 28 | 0.912 | 2011 | digital publishing | digital publishing; digitization; acquisition |

| #3 | 24 | 0.951 | 2013 | community | community; creative writing;information technology |

| #4 | 18 | 0.967 | 2009 | model | model; fit; reorientation |

| #5 | 12 | 0.897 | 2015 | visual analysis | visual analysis; scholarly data; impact |

(1)数字学术出版及相关政策法规研究

聚类标签中的开放获取(#0)、可视化分析(#5)涉及这一范畴,研究主要关注“开放共享数据”政策及其对发展中国家的借鉴指导意义,以及知识信息开放共享对学术活动的影响。

“二战”以后,学术期刊走向市场化,商业化出版集团在学术传播中占据主导地位。自1980年代起,学术期刊价格日渐攀升,直接影响了学术交流活动的成本和效果。在此背景下,随着网络技术的弥漫,以知识开放共享为目的的开放获取运动逐渐萌芽壮大[11]。1990年代初,美国将开放获取数据纳入基本国策,希望通过数据的开放与流动促进经济发展,以确保国家在信息时代的领先地位:随后这一政策便被推广与普及。在数字化背景下,数字刊物的便捷极大地推进了学术传播和学术交流的效果。目前,各种可视化技术可以很容易地应用于学术数据的可视化呈现与分析,这使得学者能够更好地表示学术数据集的结构,揭示数据中隐藏的模式[12]。夏景峰等人(Jingfeng Xia,Nakanishi Katie)在文章中讨论开放获取与文章引用、期刊质量之间的关系,指出OA文章通常会获得更多引用。此外,高排名期刊的文章并没有更高的开放访问率,而低排名期刊的文章如果可以自由访问,则有更高的引文增长率[13]。另外还有部分涉及知识开放后对知识版权保护和规制的相关研究。

(2)数字化媒介使用问题研究

此类研究包括以上聚类标签中的互联网(#1)、数字出版(#2)、社区(#3),研究主要覆盖数字化所带来的媒介形态变迁、用户媒介使用、用户差异背景下的数字鸿沟等相关议题。在媒介融合背景下数字出版多元化发展的相关问题上,戴利(Danley)等学者认为社交媒体可以融合并扩大公民参与和数字出版,帮助两者向更广泛的共同创造知识的范式迈进[14]。亚西•瓦德(Aarthi Vadde)论述了数字出版实践是如何改变当代文学领域的:业余创作策略,包括自助出版故事、小说和诗歌,参与在线写作社区,以及使用社交媒体平台共享作品。这种网络行为催生了一种全球流行文化,重塑了传统文学和出版社等机构。这篇文章将粉丝圈、数字共享经济和媒体研究的学术研究带入文学出版的对话中,进一步阐释了文学所有权和分配观念的变化[15]。而在智能终端普及基础上所形成的数字化学习、阅读等媒介使用方式的变迁,数字鸿沟的矛盾日渐突显,也引起中外学者的广泛关注。库柏(Cooper)在对过去20年研究成果的综述中得出结论:与男性相比,女性在学习计算机或借助计算机辅助软件学习其他材料时处于劣势。有证据表明,数字鸿沟影响着各个年龄层、跨越国界的人们[16]。彼特(Petter)等人通过对不同人口统计学背景下的数字化产品使用情况进行实证检验,证实了在使用频率、使用目的和多样化方面均存在结构性差异[17]。数字鸿沟问题是在未来数字出版发展前景中无法回避的挑战,其中所涉及的信息分配的公平正义原则与社会公正问题是未来值得继续探索的方向。

(3)数字出版商业模式探索

聚类标签中的互联网(#2)、模型(#4)所聚焦的问题为数字出版行业市场营销与商业化模式的追寻。与其他创意产业一样,出版业目前正经历着从模拟技术到数字技术的转变。这种转变挑战了现有的商业模式,并迫使企业重新审视自己的产品组合,提高核心竞争力。奥伊斯塔德(Oiestad)等人通过对挪威最大的3家出版社阿施豪格出版社(Aschehoug)、卡普兰•达姆出版社(Cappelen Damm)和居伦达尔出版社(Gyldendal)的定性案例研究,探讨了数字化对图书出版业商业模式的影响。文章认为,由于目标、形式和市场的差异,数字出版缺乏共同的主导设计。出版商正逐步进入数字时代,但他们对新市场机遇和替代商业模式的探索仍停留在传统和模拟商业模式上[18]。安德里亚•曼加尼(Andrea Mangani)等人以意大利所有生产电子内容并通过互联网平台发布的出版公司为样本,研究数字出版行业专业化、多元化与存活率之间的实证关系。研究结果表明,积极参与传统印刷活动的数字出版公司不断减少。然而,那些结合印刷和数字活动,或经营其他大众传媒业务的企业,在市场上生存的可能性更高[19]。莱飞(Laifi)、阿米拉(Amira)以赛博利柏瑞斯(Cyberlibris)公司为研究对象,将数字图书馆的创新商业模式引入出版领域,展现了数字化如何有效推动创意产业的创新[20]。本文认为这一研究议题可为中国数字出版行业的市场营销提供参考价值。

3.3 数字出版研究的学术版图:学科领域共现分析

本文以“category”作为节点类型,运用cosine方法计算强度后得出共现聚类结果如图6所示。其中,Modularity Q=0.4746,Mean Silhouette=0.5219。这表明网络模块结构化显著,聚类结果合理。图中年轮的面积大小代表发文数量的多少,年轮外圈的深色区域越宽代表中介中心性越强。数字出版研究领域所涉及的学科中介中心性强度大于0.3数值的分别为:社会科学(social science)、教育学(education & educational research)、信息科学与图书馆科学(information science & Library science)。在以年份作为排序单位后发现,最早的学科领域为信息科学与图书馆学;至2017年,学科分布趋势渐以传播学(communication)为主要学科,同时出版管理(pubio administration、文学(literatnxe)等也是侧重的学科领域。数字出版研究学术场域中表现出跨学科学术研究的特点。如保罗•莱文森(Paul Levinson)所言:媒介进化的趋势是人性化的[21]。在数字出版的学术版图中,也可以看到研究视角从技术、商业向人、社会与媒介的关系讨论转移的演化轨迹。

图6 数字出版研究领域年轮图

本文利用科学知识图谱对Web of Science数据库中1998-2018年的“数字出版”研究文献进行成果分布呈现、关键词共现聚类和学科领域共现,认为目前该研究领域内所存在的主要问题如下。

4.1 研究格局尚未形成均衡状态

本文试图借助文献共被引聚类的分析方法阐明数字出版研究的知识基础,但聚类效果并不理想,其中节点词较多为无效词。这说明该领域的研究尚未形成良好的共识和基础。数字出版研究涉及计算机科学、新闻传播、图书馆学、信息科学、文学等多学科知识范畴,因此形成了大量交叉学科与跨学科研究成果。这种情况也造成数字出版研究方向上的混乱,主体性的流失。由于出版学自身所具备的媒介传播特性和文化、经济属性,促使诸多学者从经济和传播的理论视角出发开展研究。在本文检索到的文献中大量存在出版业实证研究与跨学科理论模型,但基于出版学自身领域的理论思辨较少。加之数字出版偏重于实务操作,因此导致领域内研究理论和研究范式的缺失。但值得关注的是,这种以实证研究为基础加以理论阐释的研究路径是值得我国数字出版研究参考借鉴的。偏重业内现象的描述性讨论和根据资料进行推断是目前我国数字出版研究较为突出的一种态势。然而,数字出版作为一种人、载体、内容相交互的出版形态,对它的学术研究应超越实证而深入到对它的本质研究中去。此外,研究者需要跳脱出对数字出版是传统出版数字化的观念,以全新的思维、理念对数字出版行业的建构提出对策。

4.2 亟待拓展、丰富的研究视野与研究议题

伴随文化产业的崛起,出版业与社交媒体等平台也在进一步融合。有声读物、交互式阅读等产品的推出表明数字出版正朝着专业化、多样化的未来前进。用户阅读习惯在社会化出版业态中发生了巨大转变。数字阅读既打破了时间与空间的局限,也消除了人与人之间阅读媒介和地区相隔的限制,将信息与知识放置于开放的互联网场域之中。在一片欣欣向荣的景象中,部分研究者将眼光转向社会公正与信息公平等问题,如数字鸿沟、信息获取等。因此,数字出版的研究不应仅仅关注行业自身的发展和对媒介形态变迁的关注;数字出版对开放知识获取的适应与反作用力,其在重塑文化产业的基础上如何满足日渐细分的阅读需求并维持信息获取和利用的公正公平,都是未来亚需关注的话题领域。

注释:

[1]谢新洲.数字出版技术[M].北京;北京大学出版社,2002:12-13

[2]徐丽芳.数字出版:概念与形态[J].出版发行研究,2005(7):5-12

[3]张大伟.数字出版即全媒体出版论:对"数字出版"概念生成语境的一种分析[J].新闻大学,2010(1):13-120

[4}王异:何为数字出版?[J].科技与出版,2006(5):8

[5]任翔.数媒巨变与出版创新空间:2018年欧美数字出版发展评述[J].出版广角,2019(3):20-24

[6]iiMedia Research:《2018-2019中国有声书市场专题研究报告》[0L].[2019-05-16].hops://www.iimedia.cn/c400/63471.html

[7]李彪,赵睿.新世纪以来新闻传播学研究的生命周期及学术权力地图(2001-2016):基于科学知识图谱的分析[J].国际新闻界,2017,39(7):6-29

[8]Chaomei C.CiteSpace II:Detecting and visualizing emerging trends and transient patterns in scientific literature[J].Journal of the American Socieety for lnformation Science and Technology,2006,57(3):359-377

[9]Statistics and Facts about the Digital Publishing Industry in the U.S.[EB/OL].[2017-03-15].http://www.statista.com/topics/1453/digital-publishing

[10]胡泽文,孙建军,武夷山.国内知识图谱应用研究综述[J].图书情报工作,2013,57(3):131-137+84

[11]徐丽芳.数字科学信息交流研究[M].武汉:武汉大学出版社,2008:43-45

[12]Jiaying Liu,Tao Tang,Wei Wang,Bo Xu,Xiangjie Kong,Feng Xia.A Survey of Scholarly Data Visualization[J].lEEEAccess,2018,(b):19205-19221

[13]Jingfeng Xia,Katie Nakanishi.Self-selection and the citation advantage of open access articles[J].Online lnformafionReview,2012,36(1):40-51

[14]Stephen Danley,Tom Dahan,Keith Benson.Publishing as Social Capital Amplifying Community with Digital Tools[J].Journal of Scholarly Publishing,2017,48(2):16-130

[15]Aarthi Vadde,Amateur Creativity.Contemporary Literature and the Digital Publishing Scene[J].New Literary History,2017(1):27-51

[16]Joel Cooper.The Digital Divide:the Special Case of Gender[J].Journal of Computer Assisted Learning,200622(5):320-334

[17]Petter Bae Brandtzaceg,Jan Heim,Amela Karahasanovic.Understanding the New Digital Divide-A Typology of Internet Users in Europe[J].lnternational Journal of Human-Computer Studies,2011,69(3):123-138

[18]Sara Oiestad,Markus M.Bugge.Digitisation of Publishing:Exploration Based on Existing Business Models[J].Technological Forecasting & Social Change,2014,83:54-65

[19]Andrea Mangani,Elisa Tarrini.Who Survives a Recession?Specialization Against Diversifcation in the Digital Publishing Industry[J].Online Information Review,2017,41(1):19-43

[20]Amira Laif,Emmanuel Josserand.Legitimation in Practice:A New Digital Publishing Business Model[J].Journal of Business Research,2016(7):2343-2352

[21][美]保罗•莱文森著;何道宽译.真实空间:飞天梦解析[M].北京;中国人民大学出版社,2006:95