【摘 要】突发公共事件的应急学术出版是科技期刊核心能力之一,也是科技期刊承担社会责任的体现。采取内容分析与个案研究的方法,以科技期刊新型冠状病毒肺炎OA出版为例,分析我国科技期刊突发公共事件出版的不足。我国科技期刊的社会责任理念尚未普及,需强化突发公共事件出版策划意识,建立突发公共事件出版预案机制,重视科技期刊的科普传播职能,利用融合出版优势强化社会传播责任,在突发公共事件中做好学术出版工作,以提升我国的学术话语权。

【关键词】突发公共事件;新型冠状病毒肺炎;科技期刊;事件传播;学术期刊

新型冠状病毒疫情爆发后,研究新型冠状病毒肺炎病因、预防、诊断、治疗、护理等防治方案,成为广大医务工作者和医学科研工作者的重要任务。面对突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情,科研“抗疫”成为应对突发公共卫生事件的重要措施。2020年1月31日,中华医学会杂志社、中华预防医学会、中国医师协会、中国药学会、中华中医药学会《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社等单位,在知网发起开展“新型冠状病毒肺炎”学术论文OA出版的倡议,以网络首发的形式向国内外发布一批最新研究成果与卫健委等推荐权威防治方案,对防疫工作发挥了重要作用。这与习总书记要求广大科技工作者要把论文写在祖国的大地上,把科技成果应用在实现现代化的伟大事业中的要求相符合。应对疫情成为医务工作者、医学卫生科研工作者、科技期刊和网络传播平台的重大历史责任,也是对我国医学卫生科学界科研能力的考验。为最新研究成果提供发表平台,不仅可以增强我国学术话语权,也是我国建设世界一流科技期刊的重要机遇。

1 研究回顾

对“新型冠状病毒肺炎”学术论文OA出版研究,其实质是科技期刊的社会责任与应对突发公共事件的出版模式研究。研究科技期刊在突发公共事件中的学术出版活动,对提升我国科技期刊知名度与国际学术话语权,促进突发公共事件中的学术出版能力,增强学术期刊社会责任意识具有重要意义。知网“新型冠状病毒肺炎”学术论文OA出版倡议,第一时间向国内外发表最新研究成果,为全球专业人士提供最新的创新成果,向公众发布及时、全面、系统的科学知识,是我国通过科技期刊网络优先出版应对突发公共事件的新举措,具有重要的理论与现实价值。

1.1 突发公共事件的学术出版研究

突发公共事件包括自然灾害、重大生产事故、公共卫生事件和社会安全事件等,具有突发性、不确定性、破坏性、衍生性、扩散性、社会性的特点,突发公共事件对科技期刊出版具有较大挑战。科技期刊突发公共事件的出版研究主要集中在选题策划、事件传播等方面。第一,公共事件选题策划研究,刘清海[1]等分析突发事件专题组稿意义,提出专题策划组稿的具体措施,并建议加强后续新闻报道宣传工作。叶红波[2]结合《食品科学技术学报》选题经验,提出食品安全栏目的策划思路、应对方案及实施情况,采用数字出版增强出版时效性。程琴娟[3]认为突发事件对提升学术期刊影响力有重要作用,应重视重大事件选题策划,为政府决策提供参考。这类研究探讨了科技期刊面对突发公共事件的选题策划措施,但在突发公共事件下如何提升我国科技期刊学术话语权方面缺少相关研究,存在较大不足。第二,公共事件事件营销研究,张扬等[4]认为事件营销是科技期刊重要的经营手段。张建军等[5]以《中国实用内科杂志》策划为例,认为科技期刊应重视事件营销资源的再开发,提升科技期刊的经营能力。这类研究从营销的角度探讨科技期刊的经营手段,忽视突发公共事件下,科技期刊如何兼顾社会责任、学术传播责任与经济效益平衡。

1.2 突发事件下科技期刊的社会责任研究

学术期刊不仅是发表学术成果的专业媒体,在突发公共事件背景下,科技期刊具有传播科学知识、引导公众舆论的社会责任。张海东等[6]从“镉米”超标事件提出科技期刊可以发挥专业优势,对媒体热点议题进行舆论引导。游苏宁[7]介绍SARS期间《中华内科杂志》网刊结合的学术出版措施,便于读者了解突发疾病治疗方案。颜廷梅等[8]结合《中国实用内科杂志》对新型甲型H1N1流感的热点问题与研究进展,进行跟踪与深入报道,搭建普及科学知识平台,履行科技期刊社会责任。衣凤芸等[9]分析科技期刊发表埃博拉疫情事件论文,发现科技期刊承载了科学传播责任,在疾病流行时为公众提供科学、权威的信息。国内对突发公共事件下科技期刊社会责任研究极少,且大多以介绍个别刊物的具体措施为主,总体研究深度不够,尤其是在OA出版、移动阅读、融合出版等新技术背景下,缺乏科技期刊提升应对突发公共事件的社会责任与舆论引导的具体措施研究。

2 国内外新冠病毒研究成果发表现状

突如其来的新型冠状病毒疫情成为国内外关注的焦点,疫情动态、致病原因、预防与诊疗措施相关的新闻报道与研究成果,对国内外抗击疫情发挥重要的作用。在此背景下,疫情动态与研究进展不断出现在新闻媒体、科技期刊、互联网上,及时出版最新的学术研究成果,不仅对抗击疫情具有重要的作用,同时也能够提升科技期刊与作者的学术影响力。

2.1 国际期刊与预印本成高水平研究成果发表首选

长期以来,美欧发达国家控制国际学术话语权,建立了SCI、EI、SSCI、A&HCI等文献检索数据库,出版了大批国际顶级的学术期刊,如《科学》(Science)、《细胞》(Cell)、《新英格兰医学杂志》(The New England Journal of Medicine,NEJM)、《自然》(Nature)、《柳叶刀》(The Lancet)等。在西方主导的学术话语体系下,国外科技期刊长期占据前沿科研成果首发优势平台地位,在各个学科构筑难以逾越的学术高地。创新科研成果在这些高影响因子发表,成为评价国家科研实力、科研机构与学者学术水平的依据。从以新型冠状病毒研究成果来看,主要发表在国际顶级医学与生物科技期刊和预印本数据库。表1显示截至2020年2月12日,国际顶级科技期刊发表了14篇疫情有关论文,其中在《自然》、《柳叶刀》、《新英格兰医学杂志》、《美国医学会杂志》(The Journal of the American Medical Association,JAMA)四大生物顶级期刊发表12篇,在中国主办科技期刊《细胞研究》(Cell Research)。《微生物与感染》(Journal of Microbes and Infections)发表2篇,在国际知名的“生命科学论文预印本数据库”(bioRxiv)和“医疗科学论文预印本数据库”(medRvix)在线发表5篇。尽管最新的抗疫研究成果在国际顶级期刊发表能够提升我国科研工作者的影响力,但大量高水平研究成果外流无疑是我国科技期刊界的损失。

表1 2020年国际发表期刊(平台)新型冠状病毒研究成果

注:统计数据截至2020年2月12日。| 发表时间 | 论文题目 | 作者 | 作者机构 | 发表期刊(平台) | 影响因子 | 出版国家 |

| 1.24 | 《一起家庭聚集性传染,表明病毒存在人传人特征》 | Kwok-Yung Yuen等 | 香港大学 | 《柳叶刀》 | 59.1 | 英国 |

| 1.24 | 《病例的临床特征:发热咳嗽,肺部CT呈双侧毛玻璃状影像》 | Jianwei Wang等 | 北京协和医学院 | 《柳叶刀》 | 59.1 | 英国 |

| 1.24 | 《已完成病毒测序和设计了检测工具》 | 高福等 | 中国疾病预防控制中心 | 《新英格兰医学杂志》 | 70.67 | 美国 |

| 1.29 | 《人传人在12月中旬已经发生》 | 冯子健等 | 中国疾病预防控制中心 | 《新英格兰医学杂志》 | 70.67 | 美国 |

| 1.29 | 《病毒可能去年5-9月便感染人类》 | 复旦大学研究团队 | 复旦大学公共卫生学院 | bioRxiv | — | 美国 |

| 1.30 | 《新型冠状病毒入侵人体细胞路径与SARS类似》 | Weifeng Shi等 | 山东第一医科大学 | 《柳叶刀》 | 59.1 | 英国 |

| 1.30 | 《病例研究:患者均死于急性恶化和多器官衰竭》 | 金银潭医院与瑞金医院研究团队 | 武汉金银潭医院、上海瑞金医院 | 《柳叶刀》 | 59.1 | 英国 |

| 1.31 | 《美国首例病例报告:发现一种新药和一种新的传播途径》 | 华盛顿州卫生部公共卫生实验室 | 华盛顿州卫生部公共卫生实验室 | 《新英格兰医学杂志》 | 70.67 | 美国 |

| 1.31 | 《消化系统是新型冠状病毒感染的潜在途径》 | Hao Zhang等 | 海军军医大学第二附属医院 | bioRxiv | — | 美国 |

| 2.02 | 《新冠病毒比SARS传播得快,但致死率更低》 | Xiangwen Li等 | 陕西中医药大学 | medRvix | — | 美国 |

| 2.03 | 《新型冠状病毒更有效地感染人类》 | 张永振等 | 复旦大学公共卫生学院 | 《自然》 | 43.07 | 英国 |

| 2.03 | 《新冠病毒极有可能来自蝙蝠》 | 石正丽等 | 中科院武汉病毒所 | 《自然》 | 43.07 | 英国 |

| 2.04 | 《新冠病毒有较低的致命性和中等的传播性》 | 陈捷亮等 | 复旦大学分子病毒学重点实验室 | 《微生物与感染》 | 2.7 | 中国 |

| 2.04 | 《患者和抗疫医护人员心理健康问题亟待解决》 | 项玉涛等 | 澳门大学 | 《柳叶刀》 | 59.1 | 英国 |

| 2.04 | 《体外实验证实瑞德西韦和氯喹可抑制新型冠状病毒》 | 肖庚富、胡志红、钟武等 | 中科院武汉病毒所、军事医学研究院国家应急防控药物工程技术研究中心 | 《细胞研究》 | 17.85 | 中国 |

| 2.07 | 《武汉大学中南医院:138例病例有4成为医院内感染》 | 武汉大学中南医院团队 | 武汉大学中南医院 | 《美国医学会杂志》 | 51.27 | 美国 |

| 2.08 | 《北京早期13例轻症确诊患者均已康复》 | 朱光发等 | 北京安贞医院 | 《美国医学会杂志》 | 51.27 | 美国 |

| 2.09 | 《新冠肺炎潜伏期最长24天,过半数患者早期不发热》 | 钟南山团队 | 广州呼吸健康研究院 | medRvix | — | 美国 |

| 2.11 | 《国际病毒分类委员会:新冠病毒正式命名为SARS-Cov-2》 | 冠状病毒研究小组 | 国际病毒分类委员会 | bioRxiv | — | 美国 |

2.2 国内科技期刊突发公共事件出版意识增强

近年来,我国有关部门制定了相关政策推动科技期刊的融合出版发展,尤其是2019年由中国科协等四部委联合印发《关于深化改革培育世界一流科技期刊的意见》后,国内科技期刊在体制机制、集群化发展、优质稿源竞争力、数字出版平台建设、研究评价等方面着力进行改革。从知网开展新型冠状病毒感染肺炎OA出版实践来看,国内科技期刊突发事件危机应对能力与意识逐渐增强。截至2020年2月12日知网网络首发“新型冠状病毒肺炎”研究成果128篇,促进了研究成果与专业知识的交流,对本次突发疾病的治疗与学术研究发挥了一定作用。通过对知网网络首发论文的整理,发现本次疫情网络首发成果出版具有以下特点。

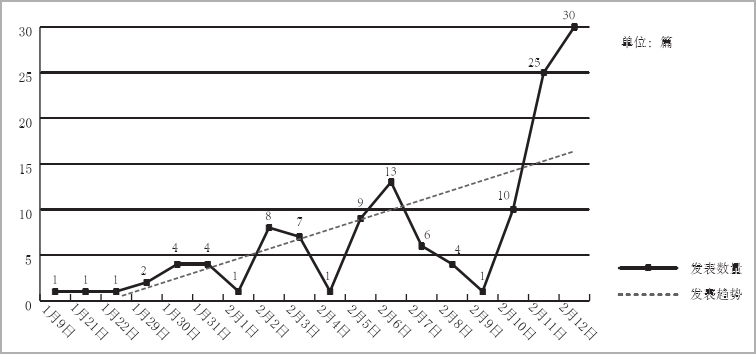

第一,研究成果出版数量增长快。公共卫生事件爆发的突发性、对其研究与传播的滞后性形成鲜明对比。图1显示从新型冠状病毒发病至武汉宣布封城,仅有3篇相关论文发表。2020年1月31日至2月9日因为疫情延长春节假期,相关医务工作者与研究者大量投入疫情的相关研究,但审稿、编辑加工受到一定影响,期间网络首发研究成果存在较大波动。2020年2月10日假期结束后,对新型冠状病毒的研究开始呈现明显的上升状态,并且成为科研工作者研究的重要领域。

图1 新型冠状病毒研究成果OA出版发表趋势图

数据来源:2020年2月12日于中国知网整理

第二,核心期刊具有成果发表优势。截至2020年2月12日,通过知网网络首发的期刊共有62种,有36种生物医学期刊被SCI、EI、CSCD、北大核心数据库收录,占发表研究成果期刊的58%,其中进入SCI数据库的医学生命科学类期刊仅有《中国科学:生命科学(英文版)》(Science China Life Sciences),可见我国医学类科技期刊的国际影响力相对有限。从表2可以看出,本次参与OA出版的期刊涵盖了医学、制药、生命科学等各领域,其中发表3篇以上成果的期刊绝大多数是核心期刊,反映出核心期刊在应对突发公共事件学术出版方面具有优势。发文单位主要有两类,分别是医学教学科研单位(56篇)和诊疗医疗机构(71篇)。数据显示抗疫一线医疗机构具有临床治疗与研究优势,能够产出更多研究成果。

表2 参与新型冠状病毒肺炎学术论文OA出版的国内期刊

数据来源:2020年2月12日整理于中国知网(发表3篇以上科技期刊)。| 期刊名称 | 发表数量 | 收录数据库 |

| 《护理研究》 | 9 | 北大核心 |

| 《医药导报》 | 8 | 北大核心 |

| 《中医杂志》 | 7 | 北大核心、CSCD |

| 《城市规划》 | 6 | 北大核心、CSCD |

| 《中国中西医结合杂志》 | 5 | 北大核心、CSCD |

| 《中国胸心血管外科临床杂志》 | 5 | CSCD |

| 《中国呼吸与危重监护杂志》 | 5 | 北大核心、CSCD |

| 《中国当代儿科杂志》 | 4 | 北大核心、CSCD |

| 《中国科学:生命科学(英文版)》 | 3 | 北大核心、CSCD、SCI |

| 《中国药学杂志》 | 3 | 北大核心、CSCD |

| 《中草药》 | 3 | 北大核心、CSCD |

| 《中国消毒学杂志》 | 3 | — |

| 《全科护理》 | 3 | — |

| 《重庆医学》 | 3 | — |

第三,网络首发研究成果多样化。新型冠状病毒疫情具有扩散快、影响人群广、持续时间长的特点,我国政府也采取了有史以来最严格的措施应对疫情发展。新型冠状病毒肺炎研究不仅发表了包括病因、预防、诊断、治疗、预后、护理等直接研究成果,也唤起了其他相关领域专家学者的思考。对统计数据分析发现,网络首发的128篇相关成果中,医学、生物相关专业期刊发表118篇,非医学类期刊发表10篇。研究成果中发表病毒与治疗相关研究成果102篇,治疗与防治方案类指导意见18篇,专题研讨成果6篇,科普知识2篇。《城市规划》杂志针对此次疫情组织了“应对2020新型冠状病毒肺炎突发事件笔谈会”,并结合城市规划领域对抗击新型冠状病毒开展深入讨论。刊登《泛智慧城市技术提高城市韧性》《传染病疫情防控应尽快纳入城市综合防灾减灾规划》《城市通风与新型冠状病毒的气溶胶传播》等6篇相关成果,这也是当前全国学术界全面抗击新型冠状病毒的体现。

第四,多平台优先出版新冠病毒研究成果。新型冠状病毒肺炎疫情爆发,医疗卫生机构、医学与生物科研院所成为对抗疫情的主要机构,医学与生物相关科技期刊成为传播最新研究成果的专业媒体,利用网络首发的传播优势,在医药卫生专业人士中起到重要的推动作用。尽管当前医学卫生相关科技期刊在抗疫研究方面发表了不少研究成果,但此次参与“新型冠状病毒肺炎研究”OA出版的科技期刊种类较少、比例较小。中国知网共收录医药卫生科技类科技期刊有1365种,仅2017版北大核心期刊就有255种,而确定网络首发的医药卫生科技类科技期刊也有176种。截至2月12日,本次OA优先出版的62种期刊中有56种为医药卫生相关期刊。2020年2月12日中华医学会杂志社开放41种医学期刊免费阅读下载,2020年2月15日科技部、国家卫健委将中华医学会主办的中华医学期刊网认定为我国“新冠肺炎防控和诊治”专业学术平台,鼓励科研人员在科研与救治中形成的好做法、经验、实验数据、临床病例、相关报告、研究成果等在该平台发表。在保证论文质量的前提下可以72小时内刊载,获得中国科协、国家卫健委备案的选题可以12小时上线。中国知网OA优先出版与中华医学期刊网的优先出版,对我国科技期刊传播新冠肺炎诊治知识发挥了重要的作用。

3 新型冠状病毒疫情中我国科技期刊OA出版存在不足

突发公共事件对科技期刊出版带来挑战,尤其是本次新型冠状病毒疫情发展迅速,同时与假期叠加,增加了科技期刊应对突发公共事件难度。国内部分医疗工作者与医学、卫生、生物科研工作者积极参与相关研究,撰写大量研究成果,但相关学科科技期刊在“学术抗疫”中存在明显不足,反映其应对突发公共事件的学术敏锐度不强,科技期刊的社会责任未得到重视。

3.1 缺乏应对突发公共事件的出版预案

科技期刊的出版周期一般相对较长,且大多是月刊和双月刊,通常匿名审稿论文需要三个月以上,从投稿到发表要四五个月,因此面对突发公共事件,学术期刊当前的出版模式处于劣势,影响了出版效果。本次新型冠状病毒疫情突发,现有的科技期刊学术成果出版模式,不能满足突发公共事件的学术出版需求。春节前国内科技期刊编辑部门大多开启休假模式,面对突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情,出现编辑部无人值班,采编系统故障无人维护,新投稿件的外审与在审稿件停滞等现象。从本次参与知网新型冠状病毒感染肺炎OA出版的期刊可以看出,不少科技期刊基本上没有突发公共事件应急出版预案,影响了科技期刊对新冠肺炎发病、治疗、防控等成果的发表。

3.2 缺乏突发公共事件出版策划意识

科技期刊是出版科研成果的专业媒体,学术内容生产是科技期刊的核心任务之一,同时科技期刊也具有新型智库功能。科技期刊具有专业领域的垂直传播优势,可以结合期刊所在学科领域,针对突发公共事件进行专栏策划,推出一批前沿和有影响力的研究成果,承担科技期刊的学术责任,发表有参考价值的研究成果。突发公共事件范围广,不仅有公共卫生事件,还包括自然灾害、战争冲突、食品安全等,不同学科的科技期刊也应当具备突发公共事件的策划意识,以策划专栏或者专刊的方式应对突发公共事件。从本次知网OA发表的新型冠状病毒研究论文来看,仅有少量发文量较大的科技期刊策划了专栏或专刊。表2显示录用相关文章数前三名的期刊分别是《护理研究》《医药导报》《中医杂志》。录用2篇以下期刊多达25种,共有128篇研究成果分散于62种科技期刊,且成果类型较为分散,显示医学卫生科技期刊突发公共事件策划意识相对薄弱。

3.3 社会责任理念尚未得到应有重视

由于突发公共事件具有突发性、不确定性、破坏性、扩散性、社会性等特点,加上突发公共事件信息传播不对称,公众获取的信息呈现碎片化与片面性,因此,突发公共事件容易造成舆论危机。由于部分新闻媒体和社交媒体在专业性上存在不足,容易对公众的不良影响,各种恐慌、抢购、逃避频现,造成政府应对突发公共事件的被动局面。由于新型冠状病毒肺炎疫情前期容易出现疾病信息披露不及时,疫情爆发后地方政府紧急封城,缺乏权威专业媒体的及时解释与有效引导,导致民众恐慌,对疫情控制造成不利影响。一度出现某些媒体发布双黄连抗病毒等信息,造成全国盲目抢购双黄连药品等事件。疫情爆发初期,国内医学类权威科技期刊在新型冠状病毒致病、传播、防治方面,未能主动参与突发卫生事件的舆论引导与科普释疑。

3.4 我国在前沿领域学术话语权有待提升

学术话语权是国家话语权的重要组成部分,科技期刊的国际影响力很大程度上是国家科技实力的体现。由于我国科技期刊综合实力落后于美欧发达国家,加上学术话语权长期由西方发达国家把持,导致大量的高水平研究成果在国外科技期刊发表,造成国家学术资源的大量外流,一流科研成果的首发权牢牢被国外所掌控。新型冠状病毒肺炎疫情爆发,客观上为国内医药卫生界专家学者疫情防控、临床诊治以及药物研发提供了新课题,广大医药卫生工作者与专家投入研究,撰写了大量研究成果。然而,专业研究机构与权威专家的研究成果基本上选择在国外知名学术期刊首发,国外科技期刊获得该领域学术话语权。尽管国内医药卫生相关领域期刊通过网络首发的方式发表了众多论文,但并没有获得该领域权威专家与研究团队的认可,失去了前沿成果的首发权。由此可见,我国需要掌握国际学术话语权,建设国际一流科技期刊。

4 突发公共事件OA出版对科技期刊启示

科技期刊在食品安全、重大生产事故、疾病卫生、自然灾害等各类突发公共事件传播中,比大众媒体和社交媒体更具专业优势,通过对公众传播客观的科学知识,能发挥专业期刊优势,创造巨大的社会价值。知网新型冠状病毒肺炎疫情的网络首发OA出版倡议,是我国应当突发公共事件学术出版的有益探索,同时也对科技期刊未来的应急学术出版提供了许多借鉴与参考。

4.1 建立突发公共事件出版预案机制

突发公共事件的应对能力是科技期刊出版能力的重要体现,发挥科技期刊的专业优势,积极参与突发公共事件的研究与应对措施的制定,能够有效提升科技期刊的影响力。我国是科技期刊大国,出版数千种涵盖不同学科的科技期刊,每年产出大量学术研究成果,但我国科技期刊的学术出版水平总体较低,大多数科技期刊仍处于被动等待作者投稿的状态,学术出版的主动策划与应急出版应对能力较弱。在经历了SARS、禽流感、非洲猪瘟等疫情,以及自然灾害和食品安全事件后,暴露出我国科技期刊在应对突发公共事件方面能力较弱。科技期刊几乎没有建立突发公共事件的学术出版预案机制。科技期刊需要发出专业声音,为政府、医疗机构、公众了解疫情发展与防治提供专业学术知识服务。首先,建立应急出版预案制度。科技期刊社应当由主编或者总编辑担任预案领导组长,完善预案决策制度。其次,编辑部设立舆情研判小组,及时了解国内外突发事件,以及本学科相关联的最新发展情况,对可能存在突发公共事件或者热点事件,提交舆情研判小组研究。再次,设立编辑轮流值班制度。可采取轮流的方式担任突发公共事件责任编辑,在法定节假日应安排责任编辑非办公室灵活值班方式关注热点与舆情。最后,启动突发公共事件应急预案。由预案领导小组组织编辑部确定应急出版方向,策划专栏或者专刊,利用该领域专家、作者与事件相关专业人士数据库,组织向专家约稿与审稿,以最短的时间推出相关学术研究成果。

4.2 科技期刊学术出版与科普并重

在媒体传播方式与阅读方式改变的环境下,科技期刊的知识服务功能逐渐凸显,科研成果出版、新型智库、科普传播与科研服务等是科技期刊新的职能。科技期刊除了发表科研成果外,其他职能并没有得到期刊社的重视。科技期刊与互联网、社交媒体、短视频的融合,赋予了科技期刊科普传播能力。利用科技期刊的官网、专业网站、网络论坛、微信公众号、短视频平台等形式,可以策划与突发公共事件相关的内容,弥补科技期刊论文出版周期长、内容专业性强不易普及的缺点,及时向公众传播突发公共事件起因、应对、发展等科普内容。此外,科技期刊的专业性具有较强的公信力,远超过普通的新闻媒体与自媒体的影响力,面对突发公共事件,应当利用科技期刊进行科普传播,第一时间让公众从科学层面了解突发公共事件相关信息。从本次新型冠状病毒疫情的发展来看,部分医学与生物相关科技期刊参与了相关研究论文的发表,对控制疾病的传播、防治等发挥了较大的作用,但面向公众的科普内容则极少涉及。

4.3 融合出版赋予科技期刊社会责任

科技期刊的融合出版模式,促进了科技期刊与新技术、新媒体的融合,为科技期刊构建了全媒体出版平台,实现了科技期刊+互联网、科技期刊+社交媒体、科技期刊+短视频、科技期刊+人工智能、科技期刊+大数据等媒体融合方式,增强了科技期刊信息传播效率与影响力。在融合出版的有效支撑下,科技期刊不仅可以完成专业学术内容的生产与出版,还能够通过社交媒体、短视频等多种形式,实现前沿与专业知识的科学传播功能。从此次新型冠状病毒的舆情发展来看,由于疫情信息传播不对称与普通媒体专业性、公信力不足,信息传播中出现相互矛盾,对公众了解病毒与疫情造成较大困扰。对于医学类科技期刊来说,可以通过网站、短视频、社交媒体的方式,提前策划如“科学防疫攻略”等系列内容向公众传播,通过科普知识的方式向公众传播为何要佩戴口罩,为何要主动隔离,武汉为何要封城等。

4.4 推动创新成果发表提升学术话语权

随着我国科技期刊的国际影响力的提升,吸引前沿的高水平科研成果发表,不仅能提升科技期刊的学术影响力,也是增强我国国际学术话语权的重要手段。建设科技期强国需要有一流科技期刊作支撑,科技期刊创造前沿创新成果的学术出版平台,实现让中国的创新科研成果在我国科技期刊发表。与此同时,国内学术评价体系应避免学科、职称、奖励评比的“SCI、SSCI”化,为前沿高水平创新成果在国内科技期刊发表建立保障机制。新型冠状病毒疫情研究成果外流,再次凸显了我国科研成果评价体系的弊端,迫切需要优化我国创新研究成果的出版环境。推动我国科技期刊第一时间发表国内外最新研究成果,为国内外科研工作者和公众提供知识服务,无疑能够有效提升我国科技期刊的学术影响力,掌握前沿科学研究全球学术话语权。我国大量医学卫生相关领域科研工作者的一流研究成果,选择在国外《柳叶刀》《自然》《新英格兰医学》《美国医学会杂志》等科技期刊发表,创新研究成果首发权外流也意味着我国科技期刊学术话语权的外流。此外,国外在bioRxiv和medRvix预印本数据库发表科研成果值得我国借鉴。在预印本发表的论文可通过匿名评审在学术期刊发表。资料显示,bioRxiv预印本发表论文有42%被学术期刊发表。在研究成果的预印本出版方面,我国还需要进行更多的探索,以建立基于互联网与学术期刊的学术研究成果的版权分享、交流、出版平台。

5 结语

科技期刊有学科与专业优势,通过发表专家最新研究成果,分析突发公共事件产生原因与应对措施,引导突发公共事件舆论发展,发挥向公众传播科普知识的责任。对新型冠状病毒的网络首发OA出版探索,有利于发挥我国科技期刊融合出版优势,科技期刊应当制定学术出版应急预案,在突发公共事件的应对中承担更多的社会责任,提升我国科技期刊的国际学术话语权。

注释:

[1]刘清海,徐杰,孙慧兰,等突发事件与科技期刊的专题策划[J].编辑学报,2009,21(2):156-158

[2]叶红波.食品安全事件中科技学术期刊热点栏目的选题策划[J].中国科技期刊研究,2014,25(10):1246-1249

[3]程琴娟.重大事件对学术期刊的影响及其选题策略[J].出版发行研究,2015(1);55-57

[4]张扬,朱拴成.基于事件营销的科技期刊多元素融合营销策略[J].编辑学报,2012,24(4):358-360

[5]张建军,任延刚.科技期刊需重视基于事件营销的资源再开发[J].编辑学报,2014,26(4);347-348

[b]张海东,孙继华."镉米"事件带给科技期刊的应对思考[J].中国科技期刊研究,2014,25(3):353-356

[7]游苏宁.从突发事件看科技学术期刊的社会责任[J].编辑学报,2003(3):157

[8]颜廷梅,张建军,高森,等论突发公共卫生事件中科技期刊的社会责任[J].编辑学报,2010,22(b):478-479

[9]衣凤芸,盛慧锋,杨频.埃博拉事件中科技期刊的社会责任[J].中国科技期刊研究,2015,26(9):915-919