【摘 要】近年来,有声书产业成为我国图书出版增速最快的业务板块,了解并分析有声书的发展现状、行业瓶颈及生长潜力,有利于优化阅读生态,推动有声书产业高质量发展。对我国有声书的相关研究成果进行了文献分析,从有声书的产业链、技术方法与应用价值3个视角展开述评。步入5G时代,对有声书的研究应更关注用户体验,要从场景建构予以延伸;加强技术与制度的衔接,切实做好版权保护工作;倡导学科交叉与合作,促进出版与阅读的良性互动。

【关键词】数字时代;有声书;阅读;出版;用户

有声书是我国说书曲艺传统创造性转化、创新性发展的数字产物,从口耳相传到刻盘播放再到在线收听,其发展高度依赖数字技术。在Web1.0时代,手机等移动终端尚未普及,1994年高等教育出版社以磁带和光盘为介质发行了《世界名著半小时》系列音像著作,与众多出版社和图书机构开启了我国实体有声书的出版序幕。21世纪以来,Web2.0时代的互联网3G、4G技术为有声书行业发展插上翅膀。2000年以后,我国有声书由实体存储转向网络存储,出现了“天方听书网”“静思雅听”等大量PC端有声书音频网站。2012年以后,国内有声书移动App引领了有声书的发展潮流,其中懒人听书、喜马拉雅FM、蜻蜓FM、咪咕听书的注册用户量均超过3亿人次,总下载次数超过27.8亿次,是有声书产业的一次蝶变。根据iiMedia Research发布的《2018—2019中国有声书市场专题研究报告》,中国有声书市场规模已达46.3亿元,年均增长率为36.4%,预计2019年市场规模增至63.6亿元,2020年增至82.1亿元[1]。有声书有望领航新一轮图书出版的产业变革,逐渐成为学界的研究热点。但我国有声书研究起步较晚,学者们的研究视野也各有差异,缺少整体性的回顾与梳理。本文系统评述我国有声书的研究概况,以期为今后有声书的相关研究和行业实践提供参考。

1 我国有声书研究的文献概况

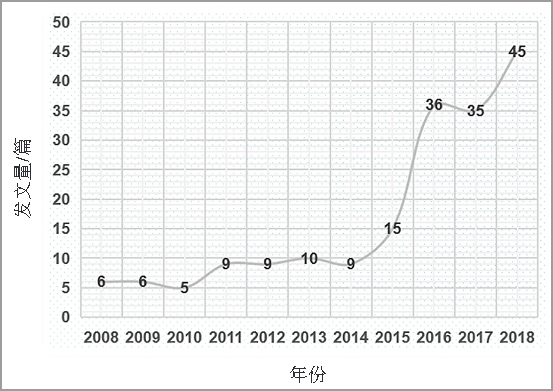

本文选取中国知网、维普、万方作为文献来源数据库,分别对主题和篇名含有“有声书”“有声读物”“有声阅读”“听书”等词汇的文献进行检索,发表时间限定为2008—2018年,匹配程度为精确,文献来源设为CSSCI来源期刊(含扩展版)和北京大学中文核心期刊。通过逐一阅读,剔除重复文献和非学术文献,共筛选出高影响力的目标文献185篇,文献样本的篇均下载数为392.5次,篇均被引数为7.2次,我国有声书研究文献量的年代分布如图1所示。

图1 我国有声书研究相关文献的年代分布

从高影响力文献的历年数量及演变趋势来看,我国有声书研究大致可以分为3个时期:一是2008—2011年,属于酝酿萌芽期,这一阶段有影响力的文献数量较少,对有声书的研究停留在介绍性讨论;二是2012—2015年,属于初步发展期,移动听书App开始进入学者们的研究视野,文献数量呈现增长趋势;三是2016年至今,属于蓬勃发展期,2016年被认为是中国有声书元年,高影响力文献的数量突增。可见,有声书研究是近年逐渐兴起并成为热点的学术议题。

我国有声书相关研究的基金立项情况(见表1),也可以反映出有声书研究处于蓬勃发展时期,特别是2015年以来国家社科基金加大了对有声书研究的支持。这表明我国有声书产业的发展引起了研究者的高度关注,且该行业出现的一些现实问题迫切需要从学理层面出发寻找解决方案。

表1 我国有声书相关研究的基金项

| 年份 | 基金来源 | 项目名称 |

| 2018 | 国家社科基金一般项目 | 数字时代网络出版管理机制研究 |

| 2017 | 国家社科基金一般项目 | 我国有声书传播机制研究 |

| 2017 | 国家社科基金青年项目 | 数字阅读对青年社会共识的影响研究 |

| 2017 | 国家社科基金青年项目 | 数字青年网络阅读行为模式识别及引导策略研究 |

| 2017 | 国家社科基金青年项目 | 数字网络时代重混创作版权法律制度研究 |

| 2015 | 国家社科基金重点项目 | 数字化教育趋势下教育出版的转型升级与融合发展研究 |

| 2014 | 国家留学基金资助项目 | 数字出版产业的可持续研究 |

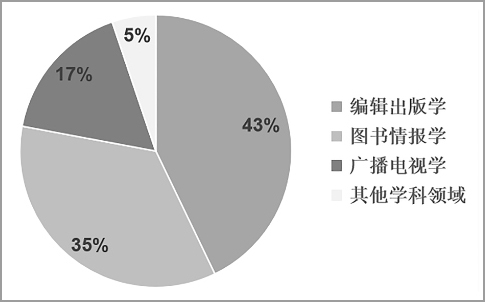

把筛选出的目标文献按照主题和中图分类号进行统计分析,得到我国有声书研究相关文献的学科领域分布状况,结果如图2所示。同时结合研究基金立项的学科门类可以看到,有声书的研究文献广泛分布在编辑出版学、图书情报学、广播电视学、计算机科学、法学等多个学科领域。从刊物分布来看,这些高影响力的文献集中发表在编辑出版学的权威刊物《出版发行研究》《现代出版》《编辑之友》《科技与出版》等;发表在图书情报学的权威刊物《中国图书馆学报》《图书馆》《图书馆理论与实践》等;发表在广播电视学的权威刊物《中国广播电视学刊》《现代传播》等。有声书是数字时代的热点事物,进入研究视野的时间较短,从作者分布数据来看,尚未形成长期关注该领域的高影响力作者,但形成了以中国传媒大学、武汉大学、南京大学、北京大学等科研院所为中心的研究阵地,这4所院校发表的文献达40篇,占样本的27.0%。以上权威期刊和研究机构为有声书产业健康可持续发展提供了有效的学术支持,也是我国有声书研究走向规范和深入的主要推动者。

图2 我国有声书研究相关文献的学科领域分布

2 我国有声书研究的学术画像

学界对有声书的定义最初借鉴了美国有声读物出版商协会(APA)的提法,即“不低于51%的文字内容,复制和包装成盒式磁带、高密度光盘或者单纯数字文件等多种形式进行销售的录音制品”[2]。学者们的基本共识是:步入数字时代有声书的概念内涵已经超出了原有定义,有声书是以文字版权为基础,对原文不加修改(复刻),或进行合理加工(改编),以音频形式展现出来的具有知识性和思想性的数字出版物。有声书的性质仍然是由文字到声音的复刻或改编,其内涵的拓展表现为产业链精细化、载体网络化、受众规模化。通过分析发现,学界对有声书的研究与行业发展的实际联系密切,高影响力文献主要关注有声书内涵的拓展,因此,本文相应地从有声书的产业链条、技术方法与应用价值对近10年来我国有声书研究展开述评。

2.1 有声书的产业链研究

有声书的产业链研究主要涉及阅读市场、生产内容、受众以及喜马拉雅、懒人听书等移动App,这与有声书的内容供给、音频制作、播放平台、用户行为4个产业环节是高度匹配的。

(1)关于有声书的内容供给研究。蒋娟等认为有声书是对传统出版形态的有益补充,出版社等图书机构拥有大量图书版权,是有声书内容的主要来源。此外,网络文学版权机构对有声书内容供给的比重也在逐年上升,如起点中文网、17K小说网等[3]。朱小妮认为有声书内容供给有两种模式:一是版权出售或分销提成,版权机构把文字IP标价转让给下游产业;二是独立发行,由版权机构自主建立下游渠道,完整占据产业闭环。有声书的内容供给主要以版权出售或分销为主,不乏一些出版机构在摸索独立发行模式,但未见到明显的商业盈利成效[4]。王辉[5]认为有声书内容供给最大的瓶颈是版权问题,有声书版权的法律关系繁杂,涉及原著作者、声音主播、录像制作者等行为者,背景音乐也可能引发版权争议。

(2)关于有声书的音频制作研究。目前,我国有声书音频专业制作主要依靠口碑较好的老牌文化传媒公司,如鸿泰以太(1996年)、一路听天下(2005年)、东方视角(2006年)。闫伟华[6]等认为音频制作处于有声书产业承上启下的中间环节,音频制作方除了专注播读业务,还要打通上下游,而内容供给方和播出平台公司也试图在音频制作方面取得进展,这种竞争模糊了各自的专业界限,贪求大而全有碍于长期发展。刘检玲[7]认为播放平台与音频制作方的关系衍生出不同的生产模式,即平台生产(购买专业音频PGC+引进职业人士自制OGC),以及用户生产(草根上传UGC)。曾志华[8]等认为有声书的音频制作呈现入职门槛低等乱象,亟待建立播读评价体系,提升有声语言的审美水平。

(3)关于有声书的播放平台研究。广义的有声书播放平台涵盖实体与软件平台两个方面,常见的实体平台有车载系统、移动手机、可穿戴设备、电脑、智能家居等终端。学界主要从产业链分析有声书的软件平台。周云倩等[9]认为有声书的播放平台最大的区别在于定位策略,有声书市场现有的200多个移动播放平台根据其差异化定位可以分为:以懒人听书为代表的网文平台,主攻网络文学与畅销书籍;以喜马拉雅为代表的社交平台,以移动电台起家,打造听书社区和阅读社交;以凯叔讲故事为代表的定向平台,吸引具有特定偏好的用户,如儿童、戏迷等群体。施勇勤[10]等认为有声书播放平台盈利模式的完善是产业发展的重点,应探索“产品—价格—渠道—促销”一体化的运营机制。

(4)关于有声书的用户行为研究。章萌[11]通过问卷调查,分析了有声书受众的付费阅读行为,发现用户对付费阅读内容不具有积极搜索的心理,且对付费的有声书抱有较高的期待。童云[12]等认为有声书用户的听书动机依次是情感陪伴、线上分享和信息获取,用户行为呈现4个特征:一是空间场景化,阅读内容与生活场景一致;二是内容定制化,通过个人定制关注心仪的话题和博主;三是阅读社交化,用户基于兴趣从“发现声音”到“连续收听”,加入固定的听书圈;四是时间碎片化,碎片化不是随意切割有声书内容,而是累积时间片段以完整阅读有声书。叶阳[13]等认为有声书用户对播放平台有跨屏使用需求,播放平台应加强与微信微博等社交媒体的链接。

2.2 有声书的技术方法研究

通过梳理有声书相关技术的研究文献发现,我国有声书初期主要使用MPR技术并沿用至今,但在Web2.0时代越来越依赖云技术、VR技术、数字媒体技术以及人工智能技术,这些技术在有声书中的应用不是孤立的,呈现出你中有我、我中有你的叠加融合趋势。

(1)关于有声书与MPR技术的研究。MPR技术是一种多媒体编码转译的复合学习方案,最早是通过特定的信息二维码把图书文本与音频文件连接起来,现已突破从文字到html网页、小程序等多媒体环境的即时障碍,广泛运用于期刊、报纸、图书等出版物。王勉[14]认为MPR是对二维码、微距摄像、语音压缩及数字印刷的技术整合与创新,编码容量不受限制,降低了磁盘与盒带等介质消耗成本,建立了纸质文本出版到扫码有声阅读的“闻听”渠道,开启了数字时代出版的技术更新,实现了传统出版与有声出版的初步衔接。

(2)关于有声书与云技术的研究。云技术的基础是云计算,在有声书中的应用体现为云出版、云广播。张岩[15]认为有声书的云出版是自助出版的媒介重构典范,播放平台以云技术开发集内容聚合、生产、筛选于一体的出版平台,形成“寻找作品—确认有声版权—创建作品目录—找到配音主播—出品并收益”的版权审核链,每一环节主要依靠云技术对有声书进行版权管理。刘丹凌[16]等认为云广播是终端互联、电台互联的智慧广播系统,有利于多渠道、多媒体、多终端的有声书资源共享,使有声书以超链接形式储存在不同界面。

(3)关于有声书与VR/AR技术的研究。VR技术(虚拟现实技术)是以数据计算为核心,模拟现实世界的“六感六觉”。AR技术(增强现实技术)是把计算机捕捉的实时信息传递为现实的感官体验。林佩[17]等认为VR/AR技术使用户融入有声书的内容情境,得到交互式的沉浸体验,如中国科技大学出版的《未来机械世界》,该绘本增添了有声书的音效和影像,儿童读者可以进入有声书的故事情境,与虚拟影像游戏互动。VR/AR技术提升了用户的阅读兴趣和情感认同,促进形成了有声书的社群营销、众筹营销等品牌运营模式。

(4)关于有声书与数字媒体技术的研究。数字媒体技术是计算机科学与数字时代媒体传播相结合的产物,可以使抽象数据易感知、可交互,数字媒体技术广泛运用在有声书播放平台的网页设计、界面美工和插件制作等。刘琛[18]等认为移动互联时代人们遭遇被“捆绑”在屏幕前的困境,播放平台可以根据用户习惯推荐有声书的阅读设置,如喜马拉雅设计了护眼模式、黑夜模式和未成年保护模式,有声阅读可由用户自定义,否则平台会推荐定义以符合读者的工作生活节奏。

(5)关于有声书与人工智能技术的研究。人工智能技术在有声书中的运用主要体现在智能识别、合成人声以及虚拟机器人的唤醒服务。邓逸钰[19]等认为人工智能对有声书的人声识别与合成属于智能配音,科大讯飞先后还原了资深配音家李易、著名主持人康辉的声音,高德导航也提供林志玲和郭德纲等人的语音包,智能配音技术在有声书音频制作中具有广阔前景。李淼[20]认为虚拟机器人是有声书的智能管家,百度阅读的小度、喜马拉雅的小雅等智能音箱可以实时唤醒有声书,高效识别用户的语音指令来调出有声书进行播放。

2.3 有声书的应用价值研究

数字时代我国有声书的应用场景十分常见,包括以图书馆、科普、教育为代表的诸多领域。在不同层次和领域中,有声书发挥着日益重要的作用。通过对我国有声书研究的回顾与梳理,有声书的应用价值研究在微观层面讨论有声书对用户群体最直接而具体的影响,在中观层面讨论有声书对传播生态的改革作用,在宏观层面讨论有声书对人的媒介生活的再造意义,现从微观、中观和宏观3个层次进行阐述。

(1)微观层面:有声书与用户权益研究。有声书最早出现的契机是1931年美国国会图书馆会同盲人基金会针对盲人公民发起有声阅读计划(Talking-Book Program)。我国有声书研究也尤为关注盲人等视障群体的信息获取权益。袁海龙[21]提出要大力发展公共有声数字图书馆,一是整合现有的图书馆有声资源,如我国盲人有声数字图书馆建立的有声书网络平台等;二是落实国际公约《马拉喀什条约》,给予公共有声数字图书馆一定的版权豁免,面向视障群体无偿使用图书文本制作数字化音频。此外,研究者们还关注幼儿、大学生等特定用户群体的有声阅读状况。王莹[22]认为有声书使幼儿阅读从“我—它”的尴尬转为“我—你”的对话,当前热闹的“中华经典诵读”活动把儿童作为图书推广的重要对象,却加剧了儿童阅读的他者化焦虑,而有声书使儿童与故事直接相遇并对话。邓香莲[23]采用问卷调研了上海大学生有声阅读现状,大学生对播放平台和有声书栏目的选择呈现出明显的性别差异,男生比女生更容易沉溺于有声阅读,要根据性别偏好科学引导大学生有声阅读。

(2)中观层面:有声书与传播生态研究。从音节到结绳记事,从文字到有声书,传播形式的变迁必然对叙事表达、内容理解和阅读市场产生影响。童云[24]等指出有声书传播在SMCR范式基础上创新构建了UACR模式,即用户(U)、音频(A)、渠道(C)、关系(R)的四要素循环,其中用户是传播中心,自主选择音频,通过点赞、分享、评论等方式扩大传播范围,建立基于兴趣、亲缘、业务的开放社群,对有声书形成综合评价,打破信息孤岛、知识垄断和沉默螺旋困境。蔡翔[25]认为有声书的最大效用是为社会化媒体提供了知识信息物料,使移动电台升级为知识消费入口,进而撬动了传统图书出版市场,同时用户的线上传播行为不再是简单的知识传递,更是个人价值观和品位的公开展示,一大批知识网红因时而生。季芬[26]认为数字时代的有声书推动形成3F吸引力法则,即Free(免费)、FM(有声)、Fans(粉丝),文本传播的获利越来越有限,有声书成为音频产业的灵魂,要通过免费订阅培育传播市场,最终盈利依靠的是粉丝聚合起来的流量。

(3)宏观层面:有声书与媒介生活研究。媒介是人类本质的延伸,越来越多的人离不开耳机和手机等媒介产品,这些工具成为人的电子器官,有声书是流淌在电子器官中的血液。宋青[27]认为数字时代有声书的火爆,表面上是赶上了客体性质的技术革命,实质是媒介主体观念的变革,颠覆了以信息源为中心的线型媒介,蜂窝式的网状媒介重新建构了人的社会关系,媒介不仅是技术与文化体系的复合平台,更是标定社会和历史结构的图腾。吴钊[28]等指出数字时代的有声书使媒介生活发生变革,阅读感官的转移、阅读动机的多元、阅读时空的延展都表明媒介生活与现实生活逐步并轨、不断融合,相比纸质文本、电子书和早期有声书的年代,其用户规模、用户黏度都无法与数字时代有声书媲美,有声书经由媒介进入人的日常生活,使阅读真正成为人的存在方式。

3 结语与展望

有声书是数字时代信息生产的宠儿,用声音连接人与人已经成为中国图书出版与阅读的靓丽风景线。本文从产业链条、技术方法和应用价值3个方面对我国有声书研究作了归纳、梳理,发现其呈现出以下基本特征:一方面,有声书研究是我国新兴的前沿交叉领域,当前有声书的研究成果展现出明显的跨学科趋势,编辑出版学、图书情报学以及广播电视学等不同学科的学者从自身专业出发,拓展了有声书研究的学科视野和研究边界;另一方面,我国有声书研究的方法多样,以定性分析为主,兼用定量分析,学者们在有声书的产业链和应用价值分析过程中广泛使用问卷调研、实地考察等社会调查方法,对有声书的技术方法主要采用描述性研究。总的来说,我国有声书研究显示出强劲的发展潜力和实践价值,未来对有声书的研究可以从以下3个方面予以深化。

(1)以版权保护为重点,推动有声书融入IP时代。IP意为知识产权,IP时代高流量产品可以转换为其他形式的衍生品。有声书要赢得IP时代的风口必须突破对“书”的刻板印象,强化对“有声”的版权运营。今后对有声书产业链条的研究,应进一步聚焦知识产权的全产业链开发,不仅是图书文本,包括热门动漫、院线电影、网络游戏在内的IP衍生品都可以转化为有声书,进而培育和孵化新IP。学者们可以对有声书融入IP时代的必要性、可行性以及实施方式进行研究。同时,根据有声书融入IP时代的实际需求,为完善有声书的IP价值评估体系和版权保护机制提供建议。

(2)以用户体验为中心,精准建构阅读场景。虽然对有声书技术方法的研究已经与数字技术的前沿接轨,但是技术为用户的服务还有很大空间。同时,随着5G和区块链等数字技术的发展,势必会对有声书的行业布局进行整体性重塑。无论技术如何发展,以用户体验为中心是有声书的第一准则。高度依赖听觉与长期轻阅读不利于培养逻辑思维能力与文字处理能力。强大的数字技术不仅要给用户沉浸式的阅读与陪伴,也要帮助用户克服有声书的消极效应。下一步,有声书研究要讨论如何利用数字技术精准建构阅读场景,在有声阅读中合理嵌入深阅读情境,实现以用户体验为中心的技术赋能。

(3)以交叉互动为路径,延伸垂直与细分领域。现有对有声书应用价值的研究分散在各个学科领域,如图书馆学研究者提倡有声书服务数字平权,编辑出版学研究者讨论传播模式,广播电视学研究者关注媒介生活。实际上有声书的应用价值在各领域的体现最终要为延伸垂直与细分领域提供依据。开拓有声书的垂直细分领域需要专业的人做专业的事,图书馆学研究者加强选编盲人等残障群体的有声图书馆读物,编辑出版学研究者可以进行选题、策划的咨询服务,广播电视学研究者对播放平台的用户生产进行指导,最终归到有声书的行业发展则需要多个学科的交叉与互动研究。

参考文献

[1]艾媒.艾媒报告|2018—2019中国有声书市场专题研究报告[EB/OL].(2019-01-23)[2019-09-05].https://www.iimedia.cn/c400/63471.html.

[2]CAMLOTJ.EarlyTalkingBooks:SpokenRecord-ingsandRecitationAnthologies,1880—1920[J].BookHistory,2003,6(1):147-173.

[3]蒋娟,吴燕.出版业形态的有益补充:中国有声书发展研究[J].中国编辑,2017(10):26-31.

[4]朱小妮.数字化背景下儿童有声阅读的产业图谱[J].出版广角,2017(19):12-15.

[5]王辉.有声书版权集中管理的必要性和模式设计[J].现代出版,2019(2):52-54.

[6]闫伟华,申玲玲.我国有声书行业的发展现状与策略研究[J].出版发行研究,2017(2):42-45.

[7]刘检玲,贾双林.新媒体时代音频产业和广播素材的开发路径探究[J].中国广播电视学刊,2015(7):72-75.

[8]曾志华,卢彬.中国有声读物播读评价体系构建研究[J].现代传播(中国传媒大学学报),2018,40(7):88-94.

[9]周云倩,钟孟倩.移动有声阅读双边市场特征与平台竞争研究[J].中国出版,2018(14):45-47.

[10]施勇勤,张玉璞.移动听书APP现状与发展趋势探析:以“懒人听书”为例[J].出版发行研究,2018(7):12-18.

[11]章萌.移动有声阅读用户内容付费意愿影响因素研究[J].出版发行研究,2019(1):28-34.

[12]童云,周荣庭.有声读物传播形态与模式研究[J].出版发行研究,2018(7):5-7;18.

[13]叶阳,王涵.有声阅读平台用户内容付费意愿影响因素研究[J].图书馆学研究,2018(1):82-88.

[14]王勉.MPR纸质数码有声出版技术创新及发展优势[J].科技与出版,2014(4):87-90.

[15]张岩.有声读物自助出版平台的建构模式及媒介功能重塑[J].编辑之友,2016(6):23-27.

[16]刘丹凌,傅梦婷.迁徙的声音:新传播革命语境下有声书发展的新模态[J].出版广角,2018(24):14-17.

[17]林佩,王兆谷.传播载体变迁视阈下的有声读物[J].出版发行研究,2019(5):22-27.

[18]刘琛,柳溪.移动互联时代有声读物出版的创新路径[J].科技与出版,2018(10):70-74.

[19]邓逸钰,汤雪梅.智能媒体时代有声书的开拓与发展[J].出版广角,2018(24):6-9.

[20]李淼.数字“新声活”:融媒场景中移动音频的知识传播与实践[J].中国编辑,2018(9):76-80.

[21]袁海龙.公共有声数字图书馆合理使用分析:以《马拉喀什条约》及视障群体参与全民阅读为视角[J].图书馆学研究,2019(5):80-86.

[22]王莹.从“我—它”到“我—你”:移动互联网时代儿童有声阅读的“对话”之思[J].出版发行研究,2018(9):93-96.

[23]邓香莲.新媒体环境下大学生有声阅读行为特征研究:以上海大学生为例[J].图书情报知识,2018(5):81-94.

[24]童云,周荣庭.论有声读物的用户需求及其超媒介生产策略[J].现代传播(中国传媒大学学报),2018,40(5):103-109.

[25]蔡翔,王睿.从国民听书率看我国有声阅读产业发展趋势[J].现代出版,2018(1):65-70.

[26]季芬.用耳朵阅读:打造数字出版新业态[J].中国出版,2017(14):51-53.

[27]宋青.从广播长书到有声阅读:改革开放40年中国广播文艺发展媒介学解读[J].出版发行研究,2018(8):15-20.

[28]吴钊,杨垒垒.中国移动听书研究:历史源流与现实图景[J].现代传播(中国传媒大学学报),2018,40(3):151-157.