新冠肺炎疫情期间,接到通知,要做一本抗疫内容的中英文双语书,我很激动。尤其是初步确定我为英语翻译后,我更觉得骄傲,一方面是因为自己的翻译技能有了用武之地,另一方面是我能用自己的绵薄之力,帮助奋战在一线参与抗击疫情的国人发声,不仅仅让国人了解他们的辛苦,也让世界知道中国为抗疫所做出的努力。

因为想要尽快出版这本书,又涉及申报的各个环节,所以从进入素材搜集阶段开始,全社上下同心协力,作者团队、中文编辑、英文翻译等各显神通,从各个新闻客户端、微信公众号等途径,收集整理与书稿方向相关的素材,争分夺秒。白天和黑夜对我们来说已经没太大区别,我经常发现,群里各个时间段都有不同的人发送素材。经过精挑细选,素材确定了,中文稿件即进入创作流程。作为英文翻译,虽然我的工作在后半段,但是我早已进入备战状态,随时准备好投入“战斗”。后来因为时间紧迫,凭我一己之力在要求的时间内完成所有稿件的翻译难度很大,于是向领导汇报后,尼山书屋工作部的所有英文编辑组成了翻译人员队伍。

最令我难忘的是我们为顺利进行一阶段送审而奋战的那几个日夜。我们几个英文翻译接到中文稿,一刻也不耽搁,积极协调时间,所有工作为翻译书稿让路。记得完成首批翻译稿的那天,我一心扑在翻译上,一天几乎没离开过书桌。

第二天书稿就要送审了,那一夜,大家火力全开。两位社长、三名中文编辑、四名美术编辑的办公室彻夜亮着灯,四名英文翻译也都在家提起了万分精神,大家誓把书稿送审稿做到精致,让其像正式出版物一样严谨、漂亮。最难熬的是夜里两三点钟,困意像巨龙,压着我的脖子。想到使命还未完成,我没喝咖啡也胜似喝了咖啡,耐心等待着要修改的稿件。不知不觉,时间过得很快,书稿各个方面都逐渐变得清晰明了。在大家的共同努力下,第二天上午11点多,我们圆满完成了送审稿定稿。此时已不觉得困了,反而心里多了一分踏实和自豪。

想要让英文地道,只靠几个英文翻译的力量是不够的,于是我们请美国特拉华大学终身教授陈建国对英文进行了审校。就像上学时导师带学生一样,陈教授认真阅读并修改了每一篇文章,这让我们受益匪浅。一些地道的表达方式、理解不到位的语义,通过陈教授的点拨,都印在了我们的脑海里。

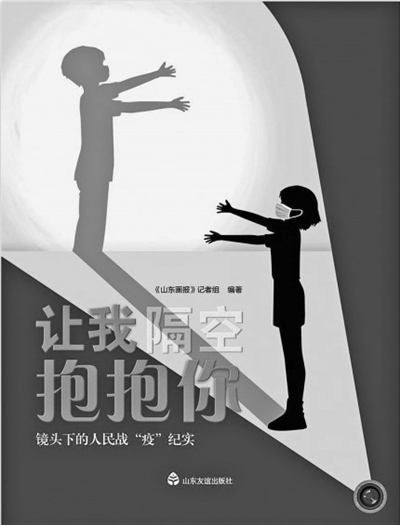

经过2个多月的打磨,我们的“孩子”出世了。她有美丽的面容,善良的内心;她有丰富的知识,会说中文和英文;她见证了悲伤,但满怀希望。如果你问我把她塑造得这么好是不是很辛苦,我的答案是,辛苦的另一个名字,叫幸福。(袁 方)