【摘 要】[目的/意义]知识服务进入后知识服务时代,个体价值凸显,原有知识管理不能适应新要求,面临新的挑战和机遇。研究后知识服务时代知识管理,可以促进知识管理理论发展。[方法/过程]首先,在分析知识管理从知识服务时代到后知识服务时代不同变化的基础上,引出赋能在后知识服务时代知识管理中的作用和地位。其次,通过分析数字赋能在后知识服务时代知识管理的局限提出知识赋能,并对知识赋能的概念和要素进行界定。通过比较知识赋能和数字赋能异同,得出后知识服务时代的知识管理应以知识赋能驱动知识创新和应用。最后,对知识赋能4种机制进行详细阐述。[结果/结论]后知识服务时代的知识管理应以知识赋能驱动知识创新和应用,知识赋能具有主体、客体、情境、工具、活动5个要素,知识赋能机制主要有赋能情境建设机制、自激励机制、目标融合机制和价值共创机制。

【关键词】后知识服务时代;知识管理;知识创新;知识应用;知识赋能;数字赋能

知识管理在竞争力和创新中发挥着越来越重要的作用,作为组织的关键战略资源,各种规模组织需要进行知识管理以确保和巩固其竞争优势[1]。有效和持续使用知识是组织获得竞争优势的重要途径[2],而且被视为一种新的发展模式和一种协作与集成的方法,有助于组织创建、获取、整合、访问和使用知识资产,以获得长期的可持续性和战略优势[3-4]。在信息时代,知识管理通过运用集体知识来实现组织的目标和目的[5],不仅促进了组织内部的合作[6],也促进了利益相关者之间的信息交流,在公共或私营组织中发挥着更大的作用。基于信息服务时代、知识服务时代和后知识服务时代三个时代的划分以及后知识服务时代复杂多变的环境迫切需要提供高度知识化和柔性化的智慧服务[7],我们认为,知识管理必须转型,才能适应后知识服务时代新的环境。那么,知识管理应如何进行转型以适应组织和社会需要呢?这是值得重视和思考的问题。

1 知识管理从知识服务时代到后知识服务时代

知识服务演变的研究对象为数据服务、信息服务、知识服务和后知识服务。进入后知识服务时代,知识管理中人员、技术和流程[8]三个核心因素与知识服务时代相比发生了变化。

1.1 知识管理技术的变化:从知识技术到智慧技术

技术化是知识服务时代的主要特征。知识服务时代的知识管理技术是在信息技术基础上强化技术知识化的结果。进入后知识服务时代,知识管理技术转变为以智能技术为核心的智慧技术。智慧技术通过新技术融合,不仅可以从宏观上解决当今政治、法律、经济、文化等方面问题,为可持续的未来提供基础[9],而且渗透到组织管理的方方面面,改变组织业务性质和产品生命周期以及组织与消费者的交互方式。随着消费者话语权的增加和消费者个性需求的突出,消费者反客为主或与组织互为服务对象已成为后知识服务的一种常态[7]。这一时代需要利用智慧技术进行知识管理,挖掘知识管理中智慧潜能,最大效度发挥知识管理的效能。

1.2 知识管理中人的变化:从注重集体智慧到注重个体智慧与集体智慧并存

知识服务时代,组织知识管理成为主流,知识管理支撑着组织的学习、成长、成功和创新,被认为是现代组织的重要资产[10],主张将个人知识转化为组织知识,注重集体或团队智慧,强调对组织的知识资本、知识资源进行组合、转化、共享,目的是进行创新以提升组织竞争力。进入个体价值凸显的后知识服务时代,知识经济使组织中的员工越来越追求个人发展和自我价值实现。后知识服务时代将重新定义知识管理中人的作用,不仅要强化集体智慧,更要注重个体潜能的激发,既要强调组织知识管理的能动作用,也要强调组织中员工个人的能动作用。这种双能动作用可以促进员工个人隐性知识显性化甚至于直接价值化,有利于将“知识隐性化—知识显性化—知识价值化”的传统知识管理模式改变为“知识隐性化—知识价值化”的新知识管理模式。

1.3 知识管理过程的变化:从以知识共享为基础驱动知识创新到以知识赋能为基础驱动知识创新与应用

知识服务时代的知识管理是系统发现、选择、过滤和表达信息的过程[11],这一过程营造知识共享氛围,努力将员工的隐性知识整合为组织的显性知识[12]。但是在挖掘员工隐性知识时,员工潜能没有被充分激发,很多解决方案并不能达到理想的效果[13],知识创新效果不确定。知识服务时代知识管理过程无论是“知识创造/知识获取、知识转移/知识共享/知识传播、知识应用/知识利用”过程还是“知识识别—知识获取—知识开发—知识共享—知识传播—知识应用—知识存储”过程[14]等,都离不开知识共享[15],但这种知识共享方式更多是通过外在的方式、方法进行,缺少从员工自我即内在方面激发员工主动进行知识共享。后知识服务时代的知识管理必须充分激发员工内在潜能,重视员工个体价值,需要对组织或员工进行知识赋能,尤其是对员工进行知识赋能,当对员工赋能成功,组织赋能也就成功了。

2 赋能在后知识服务时代知识管理中的作用和地位

知识服务时代,传统的“命令—支配”型管理方式在组织尤其是知识型组织中逐渐失去其存在的基础[16],取而代之的是现代管理方式。为适应组织结构变化,现代管理方式经历了授权管理模式和赋权管理模式两个阶段。

20世纪70年代末至80年代,在知识管理产生初期,授权被管理学家认为是成功的管理模式,然而进入90年代,效率优先使得组织结构扁平化,授权管理模式受到挑战,赋权管理模式兴起。授权管理是上级对下属授予特定工作的操作和处理特定管理事件的权利,往往对人不对事,重视制度性的程序设计,忽视管理的最终结果[17];而赋权管理是基于上级对下属管理岗位及工作范围的需要,对下属赋予了决策和行动的充分权力,往往对事不对人,重视管理的最终结果[17]。在知识服务时代,一方面,知识管理所强调的知识共享和知识创新需要建立扁平化组织和自下而上的机制直接推动了组织从授权管理模式过渡到赋权管理模式;另一方面,赋权管理与知识管理的紧密结合,知识转移有了强有力的组织管理保障,从而使知识管理在组织中真正发挥出效能。

赋权管理模式发展经历组织结构权力分配探索、个体权力需求和行为动力分析、主体价值目标与个人权力结合选择的三个阶段[18]。在第三阶段,虽然赋权管理模式开始关注个人价值主张与其在组织岗位上的权力契合,但并没有突破对个人价值主张的约束本质[18],还是以雇佣关系为特征。在此背景下,赋能管理模式应运而生。

如果说,赋权管理与知识服务时代的知识管理相适应,那么,后知识服务时代的知识管理要主动对接赋能管理模式。赋能在后知识服务时代知识管理中发挥着重要的作用和地位。

1)赋能将改变知识管理的既有模式,在知识管理中占有核心地位。赋能是指决策权力的“去中心化”[19],赋能管理模式的核心特征是组织与个体的合作关系,是以组织与组织内成员的价值目标融合为基点、自激励机制为手段的个体本位赋能[18],强调组织目标和个体目标的平等地位,通过组织与成员合作将组织本位让位于组织中人的本位[20]。这就使后知识服务时代的知识管理,从知识流程、首席知识官(又称知识主管或知识总监,简称CKO)到组织内容关系、组织设计、组织约束激励方式、组织结构、组织功能等都发生变化。

2)赋能不再仅仅聚焦于集体智慧,要凸显个体智慧在知识管理中的应有作用。赋能不仅赋予个体职位权力,还赋予其自主决策能力,通过提高其表达、沟通和认知能力,激发其内在潜能,实现“自驱动和自创新”,满足组织和个体双方的目标。后知识服务时代的知识管理更要体现“以人为本”,员工个体自身发挥的作用越来越重要,组织也越来越重视员工个体智慧,战略制定越来越倾向于员工个体和团队共同发挥作用。

3)赋能使知识管理更关注隐性知识。后知识服务时代知识管理过程中不仅要关注组织的显性知识,更要关注个体所有的隐性知识[21],注重个体智力在知识创新中的重要作用,强调个体智力与组织智慧共同进行知识创新的决定作用,体现以人为核心促进知识管理的组织制度、文化等方面建设,营造良好组织创新氛围,促进组织发展。

4)赋能直接驱动知识管理转型。为充分激发人的内在潜能,知识管理需要转型,而赋能更好满足知识管理转型需要。现有组织中为更好实现其智慧目标,已经通过数字赋能进行知识管理。

3 从数字赋能到知识赋能

后知识服务时代解决技术对于人的智力影响要求借助数字赋能进行知识管理,而解决知识技术的人本化问题,数字赋能显然不能完全胜任,需要通过知识赋能进行知识管理。数字赋能和知识赋能都是后知识服务时代知识管理的重要内容,但知识赋能更为重要。

3.1 数字赋能的优势及局限性

起源于20世纪60年代末70年代初的“自助”及“政治察觉”运动的数字赋能,是随着数字技术的普及和发展而出现的一种新现象[22]。数字赋能是指通过人工智能、区块链、云技术、大数据等数字化工具对特定的人员进行赋能,提升其专业技能和技术能力[23],强调组织通过数字技术赋能增强行动力的行为。后知识服务时代知识管理的关注焦点从隐性知识显性化转移为如何从海量多源异构的数据中挖掘知识价值[24],而数字赋能在组织知识管理的水平层面和垂直层面都具有特定优势。

3.1.1 数字赋能在组织知识管理水平层面的优势

数字赋能对后知识服务时代知识管理水平层面的优势主要体现在组织知识管理战略、范围、方式等方面。

1)战略中的数字赋能。后知识服务时代知识管理战略由数据挖掘发展为动态决策[25]。知识管理的价值体现在组织通过实施知识管理帮助其实现战略目标,而数字赋能在其中起着关键作用,如政府利用电子政务系统和智慧城市系统实现高效、精准的社会服务的目标,企业通过数字赋能实现其满足客户需求提升绩效的目标。

2)范围中的数字赋能。后知识服务时代知识管理的范围从局部知识管理转向全域知识管理。随着社会经济、科技的发展,扁平化的组织结构使得以往聚焦于企业生产、研发或营销的局部知识管理难以适应组织发展需要,需要转向全流程、全要素、全过程和全价值链的全域知识管理。在从局部知识管理转向全域知识管理过程中必须依靠数字赋能,比如可以通过数据挖掘或场景追踪帮助企业形成商业洞察,将其转化为商业价值,激发组织适应性[25]。

3)方式中的数字赋能。后知识服务时代知识管理的方式从关注人的隐性知识转化为基于人机交互的知识创造。野中郁次郎(Ikujiro Nonaka)和竹内弘高(Hirotaka Takeuchi)提出的SECI模型强调通过隐性知识与显性知识的转化螺旋推动知识创造。SECI模型中的隐性知识来源主要是领导的实践智慧和员工的经验,后知识服务时代,隐性知识来源范围扩大,人机交互成为隐性知识的重要来源[25]。因此,知识管理方式转化为基于人机交互进行知识创造。企业可以依据数字双胞胎或大数据中心的自动监测、诊断和预测功能,以低成本投入对独立设备甚至整个网络进行远程监控和管理[25],也可以借助人工智能等提升人机交互和数据挖掘等技术能力,保持竞争优势,促进自身发展。

3.1.2 数字赋能在组织知识管理垂直层面的优势

数字赋能对后知识服务时代知识管理垂直层面的优势主要体现在组织知识管理过程中的优势。

1)知识获取中的数字赋能。后知识服务时代知识获取方式由面向组织外部的定向搜寻和主动获取转变为在海量碎片化数据中获取知识,这种方式增加了知识获取的难度。面对庞杂的数据信息,为高效实现知识获取,可以ETL(Extraction,Transformation,Load)[24]等大数据工具对数据进行清洗,也可以借助智能编辑程序的“连接器”或设计感应程序进行知识获取[26]。

2)知识存储中的数字赋能。后知识服务时代知识存储方式和存储内容都发生转变,存储方式由私有知识库存储转变为共享分布式存储[24],存储内容由关注建立显性知识的数据库、数据仓库等转变为关注既包括手写档案、组织过程和章程等显性知识又包括组织员工隐性知识的组织记忆[27]。存储方式的转变突破了原有知识存储的限制,使得知识存储需求量增加,而海量半结构化和非结构化的数据需要借助云端分布的数据仓库进行数据存储[24]。存储内容中组织员工的隐性知识可以通过人工智能方法探索外显化系统实现员工个人经验知识的保留[27]。

3)知识整合中的数字赋能。后知识服务时代知识整合方式由结构化、可编码的数据整合向结构化、半结构化、非结构化并存的多源异构数据的逻辑整合转变,这种转变虽优化了知识整合方式,但却也增加了知识整合难度[24]。在此知识整合过程中需要借助大数据、区块链、云计算等多种技术进行联机处理,如微软公司开发的有向无环图(DAU)类型数据流的并行程序等[24]都可以更好地进行知识整合。

4)知识共享中的数字赋能。后知识服务时代的知识共享除了关注显性知识传播共享更应该关注隐性知识转化共享。大数据、人工智能等数字化工具在隐性知识转化共享时发挥了重要作用。这些数字化工具不仅可以满足主客体双方的知识共享需求,还可以进行知识深度发掘,形成组织内部知识库,更好建立知识共享平台。如微软公司建立的联机知识共享平台采用多级知识评估标准,将员工所具备和应具备的技能显示出来,实现公司对员工知识的有效管理[27]。

5)知识应用中的数字赋能。后知识服务时代知识应用更关注个体或组织的隐性知识,隐性知识显性化或价值化是知识应用或知识创新的关键前提。基于动态的海量数据的后知识服务时代,知识管理者需要借助可视化工具进行充分数据挖掘,丰富知识表现形式,降低知识理解吸收难度,激发人们接受和学习知识的意愿[24],加速隐性知识显性化或价值化,提升知识应用价值。

数字赋能不仅应用在组织的知识管理流程方面,还应用在组织的员工和顾客方面。对顾客的数字赋能是指通过数字技术促使顾客融入企业营销活动过程中,实现价值创造;对员工的数字赋能多指平台赋能,通过数字技术在流程和业务合作伙伴之间创造价值[28]。

数字赋能在后知识服务时代知识管理中具有一定优势,但无论是对员工或顾客进行数字赋能,都是通过数字化工具从外部对其进行赋能,虽然解决了组织内部的管理在线化和运营数字化的问题,但对于解决员工的知识惰性问题效果却不佳。后知识服务时代的知识管理不仅要解决外部赋能问题,更要从内部解决员工知识惰性的问题。产生知识惰性的根源是思维惰性和共享惰性[29],前者的心理自我保护机制使自身固有思维不易被改变,后者是由于人之自利本性导致不愿自己的知识被共享[29]。要解决知识惰性问题,必须通过知识赋能改变人的思维惰性和共享惰性。

3.2 知识赋能的提出

后知识服务时代的个性化需求增加,个体价值凸显,此阶段的知识管理强调先进行知识赋能再进行知识创新。知识赋能可以促进知识主体能力增强,能力越强,知识主体创新动力越足,越容易进行创新。

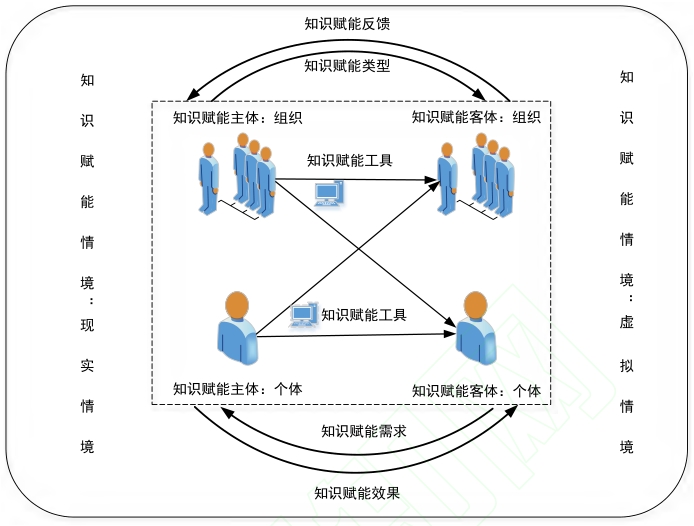

知识赋能是通过激活知识主体内在潜能,使其知识活化,提升其知识认识及转化能力,重塑其自身知识体系并转化为知识创新动力,进行知识创新和知识价值化。知识赋能有主体、客体、情境、工具、活动5个要素,其要素关系如图1所示。

图1 知识赋能各要素之间关系

图1中,知识赋能主体是指知识赋能的实施者,包括组织(政府、企业等)、个体等。知识赋能客体是指被赋能的对象,也包括组织、个体等。知识赋能工具是进行知识赋能所使用的设备、设施。知识赋能主体中组织或个体分别通过知识赋能工具对客体的组织或个体进行知识赋能活动。知识赋能活动主要有知识赋能需求、类型、反馈和效果。知识赋能需求指知识赋能客体对于赋能的需求;知识赋能类型是主体依据客体需求向客体进行哪些方面的知识赋能,比如机会赋能等;知识赋能反馈是指知识赋能主体对知识赋能客体进行知识赋能之后客体给予主体的回应;知识赋能效果是指知识赋能的结果,即是否能提升知识赋能客体能力并进行知识创新和知识价值化。知识赋能情境是与知识赋能活动相关的知识赋能场域或环境,包括现实情境和虚拟情境。情境包括统括性情境、离散性情境和主观性情境。统括性情境主要指宏观层面或国家层面的情境,包括文化、政治或法律体制、经济体制等所有经历时空演变所造就的当今情境因素;离散性情境主要是指中观情境,包括产业、组织文化或行业规范等;主观性情境主要指个体层面,包括个体认知方式、沟通模式、信仰体系等主观层面情境[30]。知识赋能现实情境即真实社会空间,侧重宏观层面和中观层面的外部环境构建,包括上述的统括性情境和离散性情境;知识赋能虚拟情境主要指通过数字技术以互联网等为载体构建的虚拟空间,虚拟空间的构建有利于知识赋能的实施。知识赋能5个要素相辅相成,构成知识管理赋能化的系统,即在知识赋能情境下,知识赋能主体利用知识赋能工具依据知识赋能客体不同需求进行不同类型的赋能,从而激活知识赋能客体内在潜能,通过知识赋能客体反馈结果确定知识赋能效果。

3.3 处理好知识赋能与数字赋能的关系

我们提出的知识赋能,并不是要替代数字赋能,而是在数字赋能基础上的一种新的赋能,以解决数字赋能的局限并真正成为后知识服务时代的主流模式。后知识服务时代的知识管理中既有知识赋能也有数字赋能,但二者之间有联系也有本质的区别(详见表1)。

表1 知识赋能与数字赋能关系

| 知识赋能 | 数字赋能 | ||

| 赋能主体 | 不同层次如政府、组织、团队、个体等 | 一般只有政府、组织、团队 | |

| 赋能客体 | 组织、个体 | 组织、个体(特定人群) | |

| 赋能活动 | 赋能类型 | 领导赋能、结构赋能、心理赋能、机会赋能、技术赋能等 | 技术赋能 |

| 赋能效果 | 注重客体价值,主体价值和客体价值平等化,形成主体与客体价值共创 | 主体通过数字化工具对客体进行赋能,赋能效果不确定 | |

| 赋能情境 | 赋能场域、环境 | 无 | |

| 赋能工具 | 人工智能、大数据、区块链、云计算等技术 | 人工智能、大数据、区块链、云计算等技术 | |

| 理论基础 | 知识管理理论 | 信息管理理论 | |

| 核心思想 | 以人为核心 | 以信息为基础 | |

| 动力机制 | 综合驱动(文化、制度、技术等) | 技术驱动 | |

从两种赋能的要素上来看,第一,知识赋能和数字赋能的主体、客体不同。知识赋能的主体包含个体,对应的客体为组织或个体。当处于个体的主体给处于组织的客体进行知识赋能时,强调个体智慧并将其形成集体智慧;当处于个体的主体对同样为个体的客体进行知识赋能时,可以形成个体之间相互赋能或自我赋能的氛围,利于组织知识创新。数字赋能的主体一般只有政府、组织和团队,不易形成个体相互赋能氛围。数字赋能中的客体有一定要求,即为能够通过数字化工具进行赋能的特定人群,受众范围较小。第二,知识赋能活动中的赋能类型和赋能效果不同。知识赋能的类型依据客体需求不同而不同,有领导赋能、结构赋能、心理赋能、机会赋能、技术赋能等;而数字赋能的类型只有技术赋能。第三,赋能效果方面。知识赋能注重客体价值,强调主体价值和客体价值平等化,能够形成主体与客体价值共创;数字赋能是主体通过数字化工具对客体进行赋能,缺少从客体处的反馈,赋能效果不确定。第四,赋能情境方面。知识赋能具有现实和虚拟赋能情境,比如在虚拟赋能情境下对客体进行知识赋能时,需要具有一定场景;数字赋能直接通过数字化工具赋能,没有赋能情境。第五,赋能工具方面。知识赋能和数字赋能在赋能工具方面具有共性,都是借助人工智能、大数据、区块链、云计算等技术进行赋能。

从两种赋能的理论基础和核心思想看,知识赋能依据的是知识管理理论,以人为核心,注重人本位,同时与知识管理过程中的其他环节相辅相成,相互促进;数字赋能更多地是以信息管理理论为基础,以信息技术为标志,以信息化和网络化为核心。此外,二者的动力机制不同。知识赋能是综合驱动,比如制度、文化、技术等多方面驱动,而数字赋能是技术驱动。

后知识服务时代的知识管理要处理好知识赋能和数字赋能关系。既要充分利用数字赋能在知识管理中的优势,借助数字技术促进知识获取、知识存储、知识整合和知识应用,又要以知识赋能作为知识管理过程中的关键环节。二者相辅相成、相互融合与促进,共同提升组织知识管理能力,提高组织核心竞争力,促进组织发展。

4 知识赋能机制

后知识服务时代的知识管理是以知识赋能驱动知识创新和应用。那么怎样才能更好地进行知识赋能呢?这就需要建立知识赋能机制。

4.1 赋能情境建设机制

后知识服务时代需要知识赋能环境的构建和营造,依知识赋能要素可知,知识赋能情境建设主要由知识赋能主体进行,包括现实情境和虚拟情境两方面建设。知识赋能现实情境中的统括性情境建设和离散性情境建设涉及宏观和中观不同层面,统括性情境建设具有一般性,依据国家大政方针确定。这里重点阐述离散性情境即中观层面情境建设,体现在组织的知识赋能制度建设和知识赋能文化建设。前者指知识赋能主体为激活知识赋能客体内在潜能的制度保障,具体表现为有利于知识赋能的规章制度、工作条例等;后者指知识赋能主体进行文化方面建设以利于激活知识赋能客体内在潜能,如可以营造宽松话语环境和自由辩论氛围,营造正当公平的竞争环境和积极有为的工作氛围[31]。两者形成硬实力和软实力,共同促进知识赋能现实情境建设。知识赋能虚拟情境下的虚拟空间需要一系列高新技术的支撑,涉及人工智能、计算机图形学、人机接口技术、多媒体技术、传感技术以及高度并行的实时计算技术等领域[32],因此,知识赋能虚拟情境建设需要经费、技术、人才等方面的保障。

4.2 自激励机制

在个体价值日渐突出的后知识服务时代,激活个体不能再单纯依靠外界奖励和惩罚,而是需要一种能为自己设定的目标自我努力工作的自激励[33]。个体认知方式、与人沟通模式、信仰体系等个体主观层面情境都会影响到个体或组织员工的心理状态和工作状态。帮助员工自我赋能[34]成为组织中知识管理的重中之重,自激励是自我知识赋能的核心环节,主要侧重对个体或员工进行心理赋能。根据认知世界舒适区、学习区和恐慌区三个区域[35]的三圈理论,人们不愿意摆脱旧经验的根源在于不愿跳出自己的舒适区,但创新要求用新经验代替旧经验,并通过强化把新经验转化为新的习惯[36]。通过对个体或员工进行心理赋能,触动其心中的情感大象,使其改变形成内在驱动力,提高自我效能感。个体或员工在以自激励和自约束的自驱动机制下,以组织知识赋能为依托创造并实现自身价值。自激励机制不只作用于知识赋能客体,也作用于知识赋能主体,双方都需要进行自激励,主体通过自激励机制增强对客体知识赋能的动力,而客体通过自激励机制强化自身主动进行知识赋能并提高其效能。

4.3 目标融合机制

后知识服务时代扁平化的组织结构,使员工的个体价值目标和独创性得到重视,员工不再满足从属于权力不对等的组织本位关系,要求在实现组织目标的过程中能完善自身的价值创造需求[18]。知识赋能的目标融合机制要求组织重视员工价值目标,将其价值目标与组织价值目标平等化,形成开放融合系统。这种开放融合的系统不仅可以形成知识赋能主、客体之间平等互助的合作关系、动态的价值目标,还会形成敏捷的市场反应能力,使得组织与员工能够为实现共同目标努力,构建和谐共生价值网络。一方面,组织需要协调员工个人能力与职能分配;另一方面,员工个人通过网络节点创新迭代、自我裂变为组织服务[18]。

4.4 价值共创机制

后知识服务时代的知识管理的最终目的是在上述目标融合基础上形成价值共创机制,知识赋能主体与客体最终要实现利益共享和价值共创,在组织中表现为组织价值和员工价值都实现,双方实现合作互赢或多赢。价值共创是在服务主导逻辑思想下的一种价值创造方式,强调组织和用户双方甚至利益相关者多方通过互动共同创造价值[37]。现有研究中多是关注组织与用户之间的价值共创,属于组织外部价值创造方式。在强调个体价值的后知识服务时代,组织必须首先与内部员工形成良好互动,进行内部价值共创才能更好与用户进行外部价值共创提升组织绩效。要营造组织与员工内部价值共创的机制,就需要组织对员工进行知识赋能以形成良好持续互动关系,构建互动仪式链。互动仪式链是价值共创的基础,其核心机制是相互关注和情感连带[38]。员工与组织通过互动形成利益关系的信任和情感链接,对组织产生认同感和归属感,双方建立信任忠诚的合作关系,在互动与分享中共同创造价值。

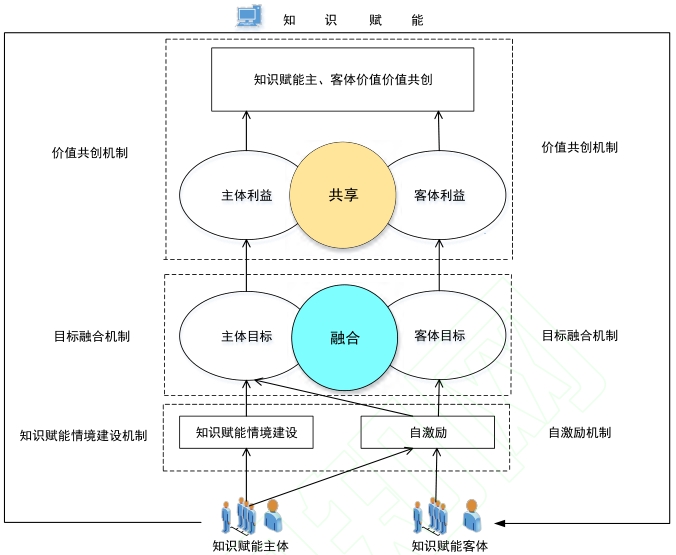

知识赋能的四种机制是一个整体,具有内在逻辑关系,相辅相成,相互促进,如图2所示。

图2 知识赋能机制关系

图2中,知识赋能主体通过情境建设机制和自激励机制形成主体目标,知识赋能客体通过自激励机制形成客体目标,二者目标通过目标融合机制形成共同目标,共同努力实现各自价值,在价值共创机制保障下,通过利益共享实现双方合作共赢或多赢。

5 结束语

注重个体价值的后知识服务时代,组织的知识管理需要转型。首先,本文在分析知识管理从知识服务时代到后知识服务时代不同变化的基础上,引出赋能在后知识服务时代知识管理中的作用和地位。其次,通过分析数字赋能在后知识服务时代知识管理的局限提出知识赋能,并对知识赋能的概念和要素进行界定。再次,指出数字赋能和知识赋能都是后知识服务时代知识管理的重要内容,但二者具有本质区别,通过比较得出后知识服务时代的知识管理应以知识赋能驱动知识创新和应用。最后,在上述研究基础上,明晰知识赋能机制对后知识服务时代知识管理至关重要,并对知识赋能四种机制进行详细阐述。

本文的主要贡献在于提出知识赋能并对其要素和机制进行阐述,但各机制的具体影响因素及路径等相关知识需要进一步研究,希望知识管理届的相关学者重视知识赋能研究,丰富知识管理理论,促进知识管理学科发展。

参考文献

[1]BOLISANI E,BRATIANU C.Knowledge strategy planning: an integrated approach to manage uncertainty,turbulence,and dynamics[J].Journal of Knowledge Management,2017,21:233-253.

[2]MARTINS V W B,RAMPASS I S,ANHOLON R,et al.Knowledge management in the context of sustainability: literature review and opportunities for future research[J].Journal of Cleaner Production,2019,229:489-500.

[3]SAIFI A,ABDULLAH S.Positioning organizational culture in knowledge management research[J].Journal of Knowledge Management,2015,19:164-189.

[4]HUSSINKI H,KIANTO A,et al.Assessing the universality of knowledge management practices[J].Journal of Knowledge Management,2017,21:1596-1621.

[5]WANG H,MENG X.Transformation from IT-based knowledge management into BIM-supported knowledge management:a literature review[J].Expert Systems with Applications,2019,121:170-187.

[6]SANTORO G,VRONTIS D,et al.Technological forecasting & social change the internet of things:building a knowledge management system for open innovation and knowledge management capacity[J].Technological Forecasting & Social Change,2018,136:347-354.

[7]柯平.后知识服务时代:理念、视域与转型[J].图书情报工作,2019,63(1):36-40.

[8]嵇娟,牛芳,翟丹妮.知识管理系统的研究综述[J].改革与开放,2018(10):113-114.

[9]SAUNILA M,NASIRI M,UKKO J,et al.Smart technologies for promotion of energy efficiency,utilization of sustainable resources and waste management [J].Computers in Industry,2019,108:178-185.

[10]LEE J C,SHIUE Y C,CHEN C Y.Examining the impacts of organizational culture and top management support of knowledge sharing on the success of software process improvement[J].Computers in Human Behavior,2016,54:462-474.

[11]柯平.从知识论到知识资源论——知识管理与图书馆学的知识基础[C].中国图书馆学会理论研究专业委员会.第四次图书馆学基础理论学术研讨会论文集.中国图书馆学会图书馆学理论专业委员会,2003:134-153.

[12]柯平,白清礼.知识管理与社会发展[J].河南图书馆学刊,2002(1):66-68.

[13]孙晓宁,赵宇翔,朱庆华.知识管理研究的现状与趋势:第7届KMO国际会议论文述评[J].情报资料工作,2014(5):5-13.

[14]AL-EMRAN M,MEZHUYEV V,KAMALUDIN A,et al.The impact of knowledge management processes on information systems:a systematic review[J].International Journal of Information Management,2018,43:173-187.

[15]ASSEGAFF S, HUSSIN A R C,DAHLAN H M.Perceived benefit of knowledge sharing:adapting TAM model[J].2011 International Conference on Research and Innovation in Information Systems,ICRIIS'11,2011.

[16]雷巧玲.授权赋能研究综述[J].科技进步与对策,2006(8):196-199.

[17]者贵昌.授权管理和赋权管理的比较分析及发展趋势[J].改革与战略,2004(2):90-92.

[18]张昊,林勇.共享经济结构演化的微观机理:“赋权”还是“赋能”?[J].经济问题探索,2019(2):163-172.

[19]斯坦利·麦克里斯特尔,坦吐姆·科林斯,戴维·西尔弗曼,克里斯·富塞尔.赋能——打造应对不确定性的敏捷团队[M].林爽喆,译.北京:中信出版集团,2017.

[20]罗仲伟,李先军,宋翔,李亚光.从“赋权”到“赋能”的组织组织结构演进——基于韩都衣舍案例的研究[J].中国工业经济,2017(9):174-192.

[21]柯平,王平.从信息构建到知识构建:基于知识构建的第二代知识管理[J].图书情报工作,2004(6):20-24.

[22]SUN Q,WANG C H,et al.Digital empowerment in a WEEE collection business ecosystem:a comparative study of two typical cases in China[J].Journal of Cleaner Production,2018,184:414-422.

[23]陈海贝,卓翔芝.数字赋能研究综述[J].图书馆论坛,2019,39(6):53-60,132.

[24]叶英平,陈海涛,陈皓.大数据时代知识管理过程、技术工具、模型与对策[J].图书情报工作,2019,63(5):5-13.

[25]董小英,胡燕妮,曹珅珅.数字经济时代的知识管理:挑战与趋势[J].图书情报工作,2019,63(1):60-64.

[26]张省,周燕.人工智能环境下知识管理模式构建[J].情报理论与实践,2019,42(10):57-62.

[27]欧阳智,魏琴,肖旭.人工智能环境下的知识管理:变革发展与系统框架[J].图书与情报,2017(6):104-111,132.

[28]李林秋.数字化赋能出口型跨境电商的价值共创研究[J].商业经济研究,2019(24):68-71.

[29]张海涛,唐元虎.知识管理中的知识惰性研究[J].科技进步与对策,2006(1):155-157.

[30]徐淑英,任兵,吕力.管理理论构建论文集[M].北京:北京大学出版社,2016.

[31]王福龙,卢震.单位员工的无力感与领导者的赋能之方[J].领导科学,2019(24):76-79.

[32]田友谊,庞忠荣,覃林海.虚拟环境对创造性人才成长的影响[J].高教发展与评估,2012,28(4):18-23,122.

[33]刘儒德.自我激励[M].北京:北京师范大学出版社,2010.

[34]陈亮,沈文竹,郑伟波,徐师慧.自我赋能时代背景下“心理授权”的三十年研究述评[J].中国人力资源开发,2019,36(3):37-52.

[35]心理学之舒适区、学习区、恐慌区[EB/OL].[2015-08-23].https://blog.csdn.net/xiaowu3344/article/details/47907369.

[36]陈海贤.了不起的我——自我发展的心理学[M].北京:台海出版社,2019.

[37]张翠娟,徐虹.参展商和专业观众参与展览会价值共创机理研究——基于结构方程模型的量化分析[J].旅游学刊,2019,34(3):57-70.

[38]唐伶俐,可天浩,刘永坚.连接赋能、价值共创与资本驱动——出版融合生态重构的关键[J].出版广角,2019(18):24-27.