【摘 要】为提升防灾减灾工程学报影响力,利用CiteSpace可视化分析软件,对CNKI中收录的2016年至2018年的四种期刊的数据信息进行分析。从基金项目、出版周期、作者、研究机构、关键词等方面分析学报与EI期刊的差异,通过比较分析,发现学报存在投稿作者分散、作者忠诚度不够、研究内容分散等问题。针对学报目前的情况,从稿件遴选、办刊模式、供稿来源、宣传方式提出改进策略,希望能够为学报未来发展提供参考。

【关键词】CiteSpace;可视化分析;科技期刊影响力

科技期刊种类繁多、竞争激烈,如何实现可持续发展,不断提升影响力一直是《防灾减灾工程学报》(下称学报)的重要目标。学报自2003年正式改版以来,各方面都得到了快速发展,己在提升科技期刊的选题策划质量方面进行过大量实践。但是与土木建筑工程类期刊中的El代表性期刊《岩土力学》《岩土工程学报》《土木工程学报》相比,学报差距较大。统计2016-2018年四个期刊的复合影响因子(表1)可以发现,学报影响因子整体稳定,但是与其他三种期刊的差距明显,而且相对2017年,学报2018年的复合影响因子略有下降。

表1 2016-2018年复合影响因

| 年份 | 期刊名称 | |||

| 岩土力学 | 岩土工程学报 | 土木工程学报 | 防灾减灾工程学报 | |

| 2016年 | 1.734 | 1.823 | 1.655 | 0.545 |

| 2017年 | 2.033 | 2.060 | 1.872 | 0.748 |

| 2018年 | 2.439 | 2.173 | 228l | 0.701 |

近年来。编辑部致力于不断提升学报影响力,努力向EI期刊靠拢。因此,本文基于CiteSpace可视化分析软件,从基金项目、出版周期、作者、研究机构、关键词等方面分析学报与El期刊的差异,通过比较分析,找出学报的薄弱环节,借鉴El期刊办刊经验,有的放矢,探索提高学报办刊质量的有效途径。

1 数据统计

本文通过中国知网(CNKI)检索2016-2018年《岩土力学》《岩土工程学报》《土木工程学报》《防灾减灾工程学报》发表的文献信息,并导出了四种期刊的Excel、Refworks格式的文献数据,以便进行数据统计及CiteSpace可视化分析。由于学报三年内未出版增刊,其他三种期刊每年均有两期增刊,且增刊数据量较大,为了便于横向比较,本文不考虑增刊文献,仅以正刊作为数据源。检索数据时,删除征稿启事、会训等无研究意义的文献,同时剔除增刊及英文期刊数据,最终获得的统计信息见表2。由表2可知,仅学报是双月刊,其他三类El期刊均是月刊。出版周期过长导致失去研究成果的时效性,也会影响作者投稿热情。研究显示,月刊这种出版周期在当前最具优势[1]。这也是学报将来改革的重要一步,结合编辑部人员配备情况,是否更改出版周期值得商榷。学报与EI期刊在正刊期均发文量方面也有一些差异,学报复合影响因子略低,在不能显著提高被引频次情况下,期均发文量越多对学报影响因子越不利[2]。学报的基金论文比与EI期刊相差不大,但是国家自然科学基金比例仅66.90%,低于EI期刊。高规格基金资助在很大程度上反映了研究人员的影响力、科研水平,学报在甄选稿件时,也可以适当注意国家自然科学基金资助的稿件。

表2 学报与El期刊数据比较

| 期刊名称 | 出版周期 | 检索文献篇数 | 增刊篇数 | 正刊篇数 | 正刊期均发文量 | 基全沦文比例/% | 国家自然科学基金比例/% |

| 岩土力学 | 月刊 | 1917 | 452 | 1465 | 41 | 94.33 | 75.43 |

| 岩土工程学报 | 月刊 | 1003 | 307 | 696 | 19 | 91.67 | 76.58 |

| 土木工程学报 | 月刊 | 655 | 166 | 489 | 14 | 93.87 | 74.64 |

| 防灾减灾工程学报 | 双月刊 | 426 | 0 | 426 | 24 | 93.43 | 66.90 |

2 CiteSpace可视化分析

CiteSpace是由陈超美[3-8]博士开发的用来分析、挖掘和可视科研文献数据的应用软件,该软件不仅可以显示一个学科一定时期发展的趋势与动向,还能找出文献中作者、研究机构、关键词等信息之间的关系,并以可视化的方式呈现出来[7-10]。本文利用CiteSpace5.4比较分析学报与EI期刊在作者、研究机构、关键词方面的异同,找出学报存在的问题,探索提升办刊质量的策略。

2.1 作者的可视化分析

通过CiteSpace5.4分别对四种期刊进行作者信息的可视化操作,结果如图1所示。软件参数设定基本选择默认,根据各刊具体情况修正可显示的作者数量。学报有效记录共计426条,图1显示了发文数量4篇及以上的作者,其中发文量前五的作者分别是杜修力(12篇)、刘汉龙(8篇)、李鸿晶(7篇)、孙广俊(6篇)、施斌(5篇)。《土木工程学报》有效记录共计488条,图1显示了发文数量4篇及以上的作者,其中发文量前五的作者分别是薛建阳(8篇)、陈宗平((8篇)、李国强(7篇)、王静峰(6篇)、邵旭东(6篇)。《岩土工程学报》有效记录共计696条,图1显示了发文数量5篇及以上的作者,其中发文量前五的作者分别是李术才(13篇)、陈国兴(11篇)、刘汉龙(11篇)、陈育良(10篇)、张升((8篇)。《岩土力学》有效记录共计1465条,图1显示了发文数量8篇及以上的作者,其中发文量前五的作者分别是李术才(21篇)、周辉(17篇)、刘汉龙(14篇)、盛谦(14篇)、黄茂松((12篇)。由图l可以看出,学报三年来发文量超过4篇的作者人数不多,且作者相对独立分散,未形成稳定供稿群体。EI期刊发文数量较多的作者人数多、相对集中,团队协作性比较明显。学报作为非El期刊,吸引著名学者稿件的能力不足,发文量靠前的作者基本以编委会成员为主,继续发挥编委会作用的同时吸收优秀科研团队的稿件是学报未来需要考虑的重要问题。

图1 作者的可视化图谱

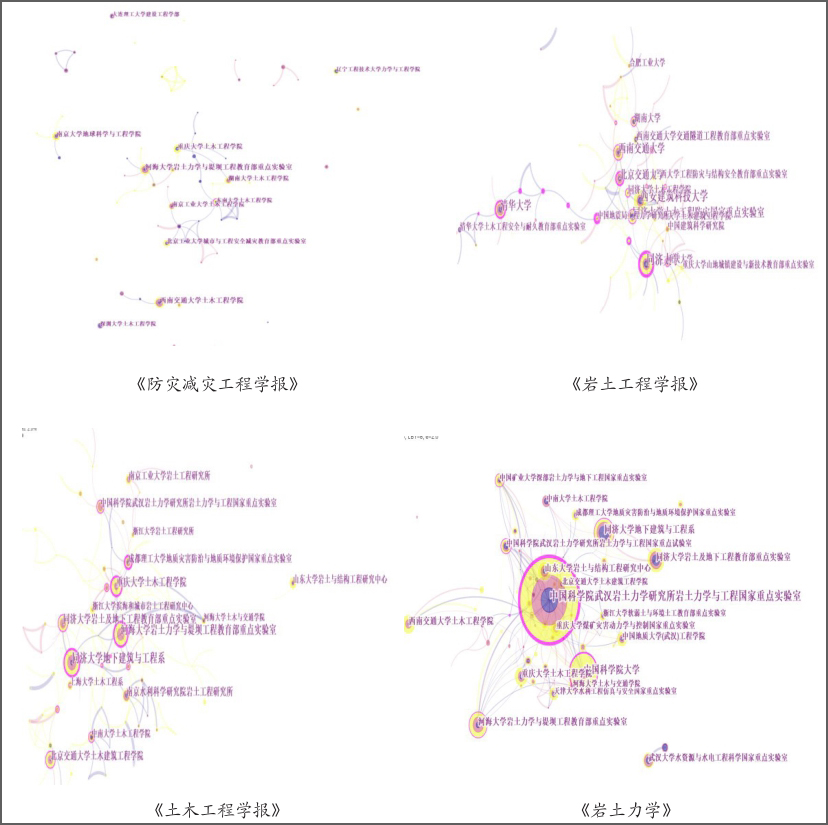

2.2 研究机构的可视化分析

通过CiteSpace5.4分别对四种期刊的作者机构信息进行可视化操作,结果如图2所示。软件参数设定基本选择默认,根据各刊具体情况修正可显示的机构数量。图2显示了学报发文数量7篇及以上的机构,其中排名靠前的机构是河海大学岩土力学与堤坝工程教育部重点实验室(14篇)、西南交通大学土木工程学院(14篇)、南京大学地球科学与工程学院(11篇)、重庆大学土木工程学院(11篇)、南京工业大学土木工程学院(9篇)、北京工业大学城市与工程安全减灾教育部重点实验室(9篇)、湖南大学土木工程学院(9篇)。土木工程学报发文数量10篇及以上的机构中排名靠前的是西安建筑科技大学(33篇)、同济大学(30篇)、西南交通大学(22篇)、清华大学(21篇)、同济大学土木工程防灾国家重点实验室(21篇)。《岩土工程学报》发文数量11篇及以上的机构排名靠前的是同济大学地下建筑与工程系(35篇)、河海大学岩土力学与堤坝工程教育部重点实验室(30篇)、重庆大学土木工程学院(25篇)、同济大学岩土及

地下工程教育部重点实验室(23篇)、北京交通大学土木建筑工程学院(22篇)。《岩土力学》发文数量10篇及以上的机构中排名靠前的是中国科学院武汉岩土力学研究所岩土力学与工程国家重点实验室(152篇)、中国科学院大学(72篇)、同济大学地下建筑与工程系(53篇)、同济大学岩土及地下工程教育部重点实验室(48篇)、河海大学岩土力学与堤坝工程教育部重点实验室(47篇)。学报无论是显示的机构发文数量频次,还是排名靠前的机构三年来的发文数量,与El期刊相比差距略大。学报发文机构也是相对分散,不像El期刊一样有相对稳定的供稿机构。《岩土工程学报》由中国水利学会、中国土木工程学会等六个全国性学会联合主办,《土木工程学》由中国土木工程学会主办,《岩土力学》由中国科学院武汉岩土力学研究所主办,学报由江苏省地震局及中国灾害防御协会联合主办。与国家级学会参与主办的EI期刊相比,学报学术依托较弱,影响力、竞争力不足,面对如此劣势,学报如何吸引优质稿源值得探讨。

图2 研究机构的可视化图谱

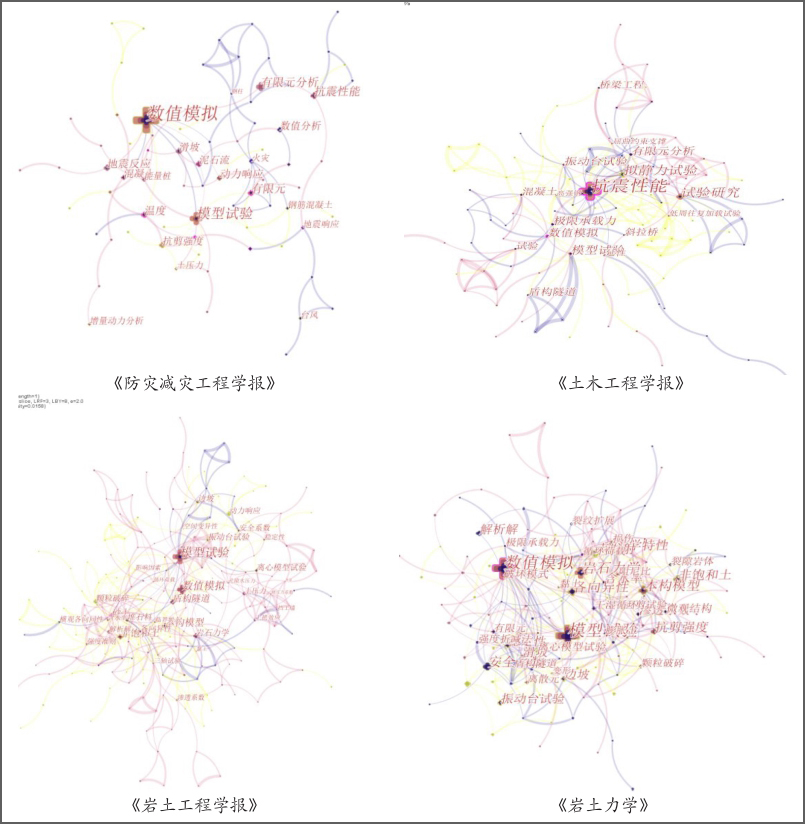

2.3 关键词的可视化分析

学报主要刊登结构工程、岩土工程、地质结构、抗震性能等方面的文献,研究主题多元化,稿件类型较多。对四种期刊三年内发文的关键词进行可视化分析,目的是发现研究热点,为学报制定选题策划、遴选稿件方面提供一定参考。CiteSpace5.4可视化分析结果如图3所示。图3中,学报显示出现频次大于等于5次的关键词,《土术工程学报》《岩土工程学报》显示频次大于等于7次的关键词,《岩土力学》显示频次大于等于10次的关键词。四种期刊出现频次较高的关键词统计结果见表3。与El期刊相比,学报关键词标注过程中存在不规范、不统一的问题,这也提醒学报编辑在日常工作中注意关键词的规范化、统一化标注。由图3可知,相对于El期刊,学报关键词频次不高,集中度不够,主题性略显分散,这可能与学报文献类型多有关系,未来选题策划时可以有所侧重,凸显专题。

图3 关健词的可视化图谱

表3 出现频次较高的关健词统计

| 防灾减灾工程学报 | 土木工程学报 | 土木工程学报 | 岩土力学 | ||||

| 关键祠 | 频次 | 关键祠 | 频次 | 关键祠 | 频次 | 关键祠 | 频次 |

| 数位模拟 | 34 | 抗震性能 | 50 | 模型试验 | 40 | 模型试验 | 60 |

| 模型试验 | 16 | 实验研究 | 18 | 数值模拟 | 24 | 数值模拟 | 57 |

| 有限元/有限元分析 | 16 | 拟静力实验 | 17 | 本构模型 | 18 | 岩石力学 | 33 |

| 坑震性能 | 9 | 模型试验 | 13 | 非饱和土 | 17 | 安全系数 | 27 |

| 温度 | 7 | 震动台实验 | 12 | 盾构隧道 | 15 | 本构模型 | 26 |

| 动力响应 | 7 | 有限元分析 | 11 | 砂土 | 14 | 各向异性 | 24 |

| 地震反应 | 7 | 极限承载力 | 11 | 颗粒破碎 | 12 | 非饱和土 | 22 |

| 数值模拟 | 11 | 岩石力学 | 12 | 力学特性 | 22 | ||

| 堆石料 | 12 | ||||||

由表3可知,数值模拟、模型试验一直是研究热点,安全系数、本构模型、拟静力实验等关注频次也比较高,通过对高频关键词的统计,学报将来可以重点关注该方面的研究文献,为遴选稿件提供参考。

3 提升办看质量途径探索

通过数据分析可以发现,与EI期刊相比,学报存在以下问题:学术依托力量不足,吸引高质量稿源的能力不够,编辑部工作相对封闭。由于学报涉及领域广泛,投稿作者、供稿机构、研究主题都比较分散,特色不足。作者忠诚度欠缺,还未培养出一批稳定的供稿作者。针对以上问题,笔者提出以下策略,希望能够为学报未来发展提供参考。

3.1 重视稿件遴选,提升论文质量

期刊质量高低归根结底还是在于稿件的优劣,稿源关乎期刊的学术质量,关乎期刊的“核心竞争力”[11]。通过数据分析发现,学报高级别基金论文占比还有待提高,鉴于学报涉及学术领域广,稿件来源也比较分散,在遴选稿件时更要注意其质量优劣。每个研究领域稿件数量在期刊中的占比应该做到心里有数,避免研究方向过于分散。而且需要遴选优秀作者的高质量论文,同时与此类作者保持长久的联系,持续报道其研究团队的科研成果,培养作者忠诚度,发展稳定供稿作者群。从学报与EI期刊的比较中也发现,各研究领域都有高产研究机构,河海大学、同济大学、西南交通大学都可以成为学报未来合作的重点科研机。学报也可以关注土木工程领域的高产作者,主动联系,获得约稿,进而实现长久合作。学报目前有9家协办单位,协办单位均是国内知名高校,这在一定程度上可以弥补主办单位学术力量较弱的现状,学报进一步加强与协办单位的合作,依托高校召开学术会议、学术讨论,并保持日常联系,通过减免版面费、增加稿费等优惠措施吸引协办单位科研人员投稿,扩大稿源,筛选优秀稿件。也可以向协办单位的研究团队定向约稿,获得该领域最前沿的研究成果,提高学报影响力。

3.2 打破封闭办刊现状,大胆“走出去”

学报最大的困境就是工作环境封闭,与外界交流太少,是时候打破封闭式办刊现状,发挥主观能动性,大胆走出去。走出去不仅仅是多关注各大学会组织的研讨会、学术会议,还包括编辑在学术会议上主动约稿,主动走访研究团队,宣传学报的同时开展定向约稿工作。学报拥有优秀的编委会成员,他们中不乏各研究领域的知名专家学者,他们学术研究水平高,影响力强,带领的团队研究学科发展的前沿课题,比较容易出研究成果。数据分析发现2016-2018年学报发文量比较多的作者中基本都是编委会成员,可见他们都非常支持学报工作。充分调动编委会成员的积极性、主动性,可以向他们约稿。也可以由编委会成员推荐优秀的科研团队,编辑部进行走访或邮件约稿。一些科研团队的项目是延续性的,学报可以随时跟踪,持续刊登其研究成果,扩大学报在该领域的影响力。南京高校众多,河海大学、南京大学、南京工业大学都是学报比较稳定的供稿机构,东南大学近几年也有很多作者投稿。编辑部可以上门走访,定向约稿。封闭式办刊阻碍学报未来发展,唯有“走出去”才能够获得更多优质稿源,提升学术质量。

3.3 吸引内部科研人员投稿

学报立足地震系统,未来发展离不开主管单位的大力支持,作为地震系统内的双核心期刊,学报亦有义务为系统内科研人员提供服务。近几年学报接收系统内稿件略少,一方面是由于学报宣传不到位,内部科研人员对学报不甚了解。另一方面是学报忽略了内部科研人员的供稿力量。从岩土力学第一供稿机构是其主办单位来看,学报将来亦可以在系统内大力推广,设置地震研究专题,吸引内部科研人员踊跃投稿,遴选出优秀稿件予以出版。不仅能够激发内部科研人员的投稿热情,也为防震减灾事业发展提供支持,最终实现双赢。

3.4 扩大宣传,提升知名度

目前学报有自己的官方网站,但是微信公众号建设还有待完善。微信已成为公众使用率最高的社交软件,完善公众号功能模块,定期发布优秀论文、科技前沿简讯,通过内容建设吸引读者关注。除此之外,建立专家群、作者群,不仅可以加强编辑部与专家、作者的互动交流,也可以向他们推送学报讯息、优秀论文、会议通知等,互动交流的同时培养稳定的供稿群体,提高作者忠诚度。为了宣传微信公众号,可以将二维码标注在期刊或者每篇文献首页,方便需要的读者加入微信群,吸引关注者。除了网站、微信公众号建设外,学报走出去自我宣传同样重要,参与主办学术会议,将期刊带到会上分发,同时印刷宣传册,通过此种方式吸引作者投稿。目前,主办单位也在搭建宜传平台,学报可以抓住机遇,借助单位的宣传平台扩大宣传力度,吸引更多人关注学报。提高学报影响力。

4 结束语

通过分析发现学报与EI期刊的差距以及存在的问题,提出未来发展策略,期望学报未来发展更好,也为其他科技期刊提供参考。

参考文献

[1]陈理斌,武夷山.世界学术期刊出版周期与期刊影响力关系探索[J].情报科学,2010 (10):116-119,126.

[2]黄明睿.期刊评价4个核心指标之间关系的探讨[J].农业图书情报学刊,2017, 29 (12):151-155.

[3]Chen Chaomei.Searching for intellectual turning points: Progressive knowledge domain vlsualizeti0n[J].Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,2004, 101(Sop 1), 5303-5310.

[4]Chen Chaomei.CiteSpece.11: Detesting and visualizing emerging trends and transient patterns in scientific literature[J].Journal of the American Society for lnformation Science and Technology,2006, 57 (3), 359-377.

[5]李杰,陈超美.CitteSpace:科技文本挖掘及可视化[M}.北京:首都经济贸易大学出版社,2016.

[6]陈悦,陈超美,胡志刚,等.引文空问分析原理与应用:CiteSpace实用指南[M].北京:科学出版社,2014.

[7]肖明,陈志勇,李国俊.基于CiteSpace研究科学知识图谱的可视化分析[J].图书情报工作,2011, 55(6)91-95.

[8]胡泽文,孙建军.武夷山国内知识图谱应用研究综述[J].图书情报工作,2013, 57(3):131-137,84.

[9]侯剑华,胡志刚.CileSpace软件应用研究的回顾与展望[J].现代情报,2013,33(4):99-103.

[10]陈悦,陈超美,刘则渊,等.CiteSpace知识图谱的方法论功能[J].科学学研究,2015, 33(2):242-253.

[11]王爽娟.学术期刊扩版策略的可行性分析[J].编辑学报,2005, 17(3):207-209.