【摘 要】以当前医药类图书的主要编校问题为导向,探讨把控印前的审定发稿环节和校样处理等关键环节,提升图书编校质量的对策,对策重点强调审定发稿环节应以宏观调整为主,校样处理环节应以细节校准为主。

【关键词】责任编辑;审定发稿;清样处理

2018年3月,国务院机构改革方案终于在万众瞩目中出台,新闻出版工作由中共中央宣传部统一管理。监督出版物内容和质量是中宣部的重要职责之一。机构职能的调整,体现了国家对出版工作的重视,也反映了国家对出版物进一步构建主流意识形态的坚定决心。国家强调了社会效益的绝对优先,从政策引领到绩效考评,均站在社会效益的制高点,出版价值回归以及提质减量的呼声越来越高。2019年,国家正式发布了14项新闻出版领域行业标准,共16个文件,规定自2019年7月1日起开始实施。16个文件中,5个涉及学术出版,1个涉及辞书出版,10个涉及新媒体出版。从限制各出版单位的中国标准书号数量,到每年的严格规范的质量管理专项检查工作,再到新出台的14项新闻出版领域行业标准,无不意味着国家对出版物质量的重视和监督力度逐渐加大。

在这样一个新的形势下,作为图书责任编辑,应提升技术水平和管理能力,把控印前关键环节提升图书的编校质量。

医药类图书是科技类图书的一个分支,既有科技类图书编辑加工要求的共性,又有其独特的编辑加工特点与要求。下面以当前医药类科技图书的主要编校问题为导向,探讨把控印前关键环节提升图书编校质量的对策。

一、当前医药类图书的主要编校问题分析

(一)名词术语的规范和统一问题[1]

标准化和规范化是科技类图书的学术思想得以传播并发挥其价值的基本要求。科技名词是科学技术概念的载体和交流工具,其标准化、规范化程度,对新学科的创建、新理论的开拓、新科学技术概念的引入,以及国际间学术的交流、行业间的沟通、科技成果的大范围推广等至关重要。按照国家要求,出版单位应以全国科学技术名词审定委员会公布的名词为标准参考,出版的有关书刊、文献、资料均应使用公布的名词。但目前在名词术语的统一问题上,仍然存在编辑意识欠缺和知识滞后的现象,具体体现在名词术语的不规范和不统一。如氨苄青霉素应规范为氨苄西林等。“病人”和“患者”等名词都为标准,但如在全书中出现,也应局部统一。

(二)表格问题和插图问题[2-3]

医药类图书经常会出现大量的表格和插图,其规范性也是编辑经常忽视的问题,为规范学术出版物表格和插图的内容要求和编排要求,2019年7月1日,国家颁布了最新行业标准:CY/T170—2019《中华人民共和国新闻出版行业标准:学术出版规范表格》以及CY/T171—2019《中华人民共和国新闻出版行业标准:学术出版规范插图》。大多数加工编辑对这两个标准理解不深。插图和表格中常常出现的问题举例如下:

1.表格。

(1)表格中的表头误出现斜线。CY/T170—2019《中华人民共和国新闻出版行业标准:学术出版规范表格》明确规定,不应在表头中使用斜线,应根据具体情况将表格排列方式调整。

(2)表头中的量和单位误标注成括号形式,如时间(min)、浓度(mg/ml)。按照CY/T170—2019《中华人民共和国新闻出版行业标准:学术出版规范表格》规定,表头中的量和单位应采用比值形式,具体形式为“量的名称或符号/单位符号”。因此,以上错例应改为“时间/min”“浓度/(mg/ml)”。

2.插图。

(1)坐标原点0和O不加区分使用:CY/T171—2019《中华人民共和国新闻出版行业标准:学术出版规范插图》规定,如果坐标轴表达的是定性的变量,即未给出标值线和标值,坐标原点应用字母“O”标记,且应在横纵坐标轴线末端按照增量方向画出箭头;如果坐标轴已经给出标值线和标值,坐标轴原点应用阿拉伯数字“0”或实际数值标记,横纵坐标轴线末端不建议画出表示增量的箭头。

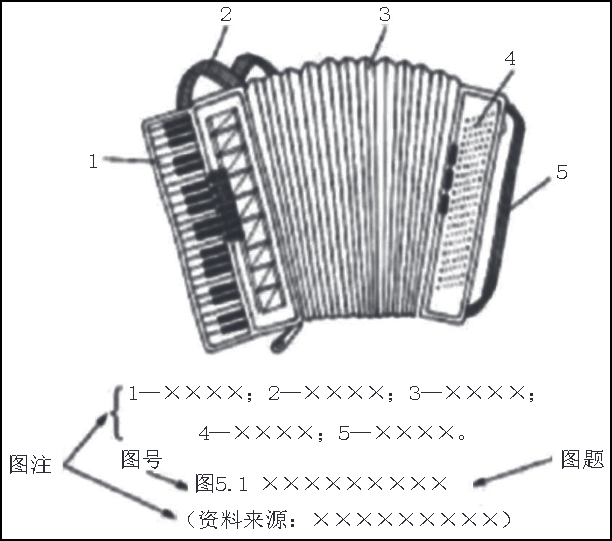

(2)图元注误排在图题下方。科技类书稿有大量的图元注,用来表示图构成单元或元素的名称或对其进行说明,目前医药类书稿存在的比较典型的问题是图元注误排在图题的下方,按照CY/T171—2019《中华人民共和国新闻出版行业标准:学术出版规范插图》给出的示例(见图1),图元注作为图的一部分,应放在主图之下,图题之上。整图注放在图题下方。

图1 图题、图注正确表示方法示例

错误示例见图2:

图2 图题、图注错误表示方法示例

此外,插图也同样存在单位误标注成括号形式的问题,在此不做赘述,参见前文“表格”部分。

(三)语言文字问题

很多编辑在编辑加工过程中比较注重图表、公式、符号、专业名词术语以及知识性问题的核查与修正,构建了一种“只修改错误”的观念,却忽略了规范文字表述。

经常出现的语法错误有以下几种。①成分缺失:包括主语缺失,谓语缺失、宾语缺失等。如某中药类书稿中写道:“理气药心血管药理活性的主要成分是什么?”此句应改为:“理气药发挥心血管药理活性的主要成分是什么?”②词语误用,包括词类误用、词义误用以及代词误用等。③搭配不当:包括主谓搭配不当、动宾搭配不当等。如某介绍骨质疏松症药物的药学类书稿中:“选择性雌激素受体调节剂类是与雌激素受体结合后,在不同靶组织导致受体空间构象发生不同改变,从而在不同组织发挥类似或拮抗雌激素的不同生物效应。”因为本句构成稍复杂,很容易忽视了本句主语和宾语搭配不当。④成分赘余:主要特征是用词语义重复。包括定语赘余等。

(四)知识点的重复问题

医药类科技图书在编写过程中较注重知识的衔接性,少量的内容重复是不可避免的,但有时因分章编者不同,加之交稿前统稿工作不到位,交稿时出现大量不必要重复,造成了成本的耗费。编辑加工常常分次进行,重复性内容因较分散往往难于发现。如某书稿在描述慢性支气管炎药物治疗的目的和措施时对基本治疗药物进行介绍,相隔较远的另一章介绍相关治疗药物的药学监护时以同样的表述介绍了这些药物,并未突出重点。

(五)科技符号的修改疏漏问题

科技符号的修改是医药类书稿的编辑加工工作中最基础的一环,但也常常由于加工编辑工作态度不良导致漏改、误改。如50-100%没有改为50%-100%,基因符号并未统一成斜体等。

二、把控印前关键环节提升图书编校质量的对策

众所周知,图书进入加工环节之后到正式出版之前主要有以下几个步骤:编辑加工、审定发稿、校样处理、样品检查。笔者认为,审定发稿环节和校样处理环节与编辑加工环节同等重要,是降低图书差错率、提升质量的关键环节,这两个环节做到位做得精,可以弥补作者原稿和编辑加工环节的疏漏,甚至可以起到对编校质量的逆转作用。

审定发稿环节和校样处理环节的不同在于,前者主要利用计算机操作,而后者主要是纸质清样人工操作。工作模式的不同意味着两个环节应适时调整工作重点,以提升工作效率,降低成本耗费。

(一)审定发稿环节——宏观调整为主,细节校准为辅

审定发稿环节需要对加工后的稿件进行再次整理提升,审定的目标是查漏补缺提升质量,尽可能降低清样阶段的编校和排版印制成本。因此,无论是编辑还是作者对稿件的大幅度修改都应最迟在此阶段进行。这个阶段应以宏观调整为主,细节校准为辅。

第一,审核发稿前文档,检查必备部件是否齐全,如是否缺少序言、前言以及编者名单,并确认各部件内容是否重复或缺少;如作者在发稿前有大面积修改或增删,检查其是否与改前稿件内容发生矛盾或冲突。

第二,审核加工编辑的所有修改,核查有无漏改、误改,合理利用word查找替换功能。书稿三个审次之后通常带有word修订痕迹,此时修改痕迹明显,相比较清样排版阶段而言,是发现漏改、误改的好时机。责任编辑此时应仔细核查加工编辑修改,尽可能避免修改错误。

此外,有时加工编辑为求便利,统一替换某词汇,如将“病人”统一替换为“患者”,则书中存在的“糖尿病人”误替换为了“糖尿患者”;又如当表示静脉注射符号时,“iv”应改为“i.v.”,如统一替换,则会将一些英文单词中的iv也错误替换。此时应特别引起注意,对于统改内容,责任编辑在整理时要参照规范核查。

针对医药类书稿而言,加工编辑如漏改了名词术语、大小写、正斜体、格式体例、上下角标等错误,也可以利用word统一查找、逐一替换功能做弥补。

第三,校对软件的再利用。为避免修订痕迹过多导致人工处理复杂混乱,可以在整理之后发稿之前统一将全文接受修订,用校对软件进行再次筛查,这种方式的优势一是借助校对软件的强大作用,将加工编辑修改后的稿件再校对,起到了良好的弥补和判定编辑加工质量的作用。

第四,及时将所发现问题反馈给作者和加工编辑,督促其加深对写作以及加工工作的认识以及对规范和标准的理解,以从源头避免和杜绝差错的发生。

(二)校样处理环节——细节校准为主,宏观调整为辅

校样处理环节是在编辑出版流程中有实质性意义的最后一道把关环节,《图书质量保障体系》规定,出版社每出一本书,都要指定一名具有专业技术职称的专职校对人员为责任校对,负责校样的文字技术整理工作,监督检查各校次的质量,并负责付印样的通读工作。

近年来,随着“编校融合”的推进,编辑工作逐渐向后延伸,校对工作逐渐向前延伸,编辑和校对工作的界线越来越模糊,编辑对校样的仔细审读是对校对人员“校异同”和“校是非”工作的有力补充。

校样是排版后的发稿文件,与最终图书成品仅少了装订一个步骤,内容、编校、设计、印制质量问题一目了然,如要降低差错率,建议从质检的范围和原则角度进行校样审查处理。

1.校样处理项目[4]。

(1)内容

辅文:包括封面、内封、编委会名单、前言、目录、参考文献、索引、书眉等。

正文:逐字逐句通读,解决遗留知识性差错、文字差错、名词术语差错、标点符号使用差错、前后不一致问题、量和单位以及科技符号和数字用法使用差错、计算差错、插图表格差错。

(2)格式

包括格式体例、字体字号、外文音节转行、页码和序号等。

2.校样处理注意事项。

校样处理是编辑加工的延伸,除多进行了排版上的审查外,并无本质差别,但应对不同类别书稿有所侧重。现针对医药类图书的专业属性论述校样处理环节的注意事项。

(1)药品名称:医药类书稿中常常出现大量的药品名称,均应以《中华人民共和国药典》现行版以及国家药品监督管理局公布的药品名称为依据。

(2)医药名词术语:医药类书稿中常常出现大量的医药名词术语,均应以名国家科学技术名词审定委员会审定通过的术语为准,不得用俗称、曾称。以下列举常见不规范医药名词术语,括号内为正确医药名词术语:绿脓杆菌(铜绿假单胞菌),幽门螺旋杆菌(幽门螺杆菌),周期性麻痹(周期性瘫痪),红细胞压积(血细胞比容),心肌梗塞(心肌梗死),美尼尔病(梅尼埃病)。

(3)化学式:药物化学、中药化学类稿件有众多化学式,均应按照化学式编排原则进行核对。注意化学键的长度、类型和个数是否准确,反应式是否配平等问题。

(4)法律法规:药事管理类稿件会出现很多法律法规相关内容,需法律法规名称、发文单位是否有误,是否应用了最新版,如段落引用,需与原文保持一致。

(5)机构名称:需保持对国家医药相关机构名称的敏感度,根据国家机构的调整,注意文中出现的时间和相关国家机构名,如国家药品监督管理局和国家卫生健康委员会等。

(6)正斜体、上下角标和大小写等。

(7)中药类:中药类书稿除上述相似处理注意事项之外,还有其特殊注意重点。

①注意古代医家、本草专著、中药药名和中药病名错误。

②核对古籍:需要保持对古籍文字的敏感性,如古籍是否与原文一致、断句是否有误、古籍中存在的通假字等。

③药用植物拉丁名:可参考《中华人民共和国药典》现行版以及《中国植物志》网站。

④植物分布:注意审核地名。在确保以上重点问题得到处理之后,再结合审定发稿文件的查找功能在清样中统一。此外还应密切关注出版行业新动向,学标准、践行标准。

三、结语

将并不尽善尽美的原稿雕琢成精品之作,是以责任编辑为主体的编辑团队责无旁贷的使命。责任编辑需对书稿保持责任意识和严谨态度,应密切关注行业动态,提升个人专业素养和管理水平,在新形势下,把控印前关键环节尤其是审定发稿环节和校样处理环节,努力提高书稿质量,提升图书社会效益,造福于读者。

参考文献

[1]吉玲.科技类图书出版中的常见问题[J].中国科技信息,2010(21):166-167.

[2]国家新闻出版署.中华人民共和国新闻出版行业标准CY/T170—2019:学术出版规范表格[S].2019.

[3]国家新闻出版署.中华人民共和国新闻出版行业标准CY/T170—2019:学术出版规范插图[S].2019.

[4]余登兵.精品图书编校质量提升路径[J].广西民族师范学院学报.2017,34(3):89-90+99.