【摘 要】数字出版产业形成全新的泛出版生态,驱动着新型编辑出版人才培养理念、培养模式的全面转型。随着大数据、人工智能与区块链的飞速发展,数字出版人才的市场需求和行业诉求也在更新迭代。基于文献析出的3大类143个数字出版人才培养基点与随机选择的50个行业招聘信息,通过定性比较分析方法(QCA)展开二者间的识别、互动与对话,发现技能养成、交互编创、跨界协同成为行业的突出人力诉求,借此以一种学界与业界流动性的实验力场探寻契合中国本土当下性和变革性的数字出版人才培养的参照路径。

【关键词】智能传播;数字出版;人才培养;定性比较分析

新兴数字技术与网络基础设施的加速迭代,推动全球数字内容产业的发展不断扩容和提速。数字内容由早期的电子邮件、门户网站,过渡到社交媒体、移动客户端,再到如今的AI+场景,实现了从早期“人一网连接”到如今“人机共生”的根本性变革。2016—2018年,我国传统型数字出版产业中,互联网期刊、电子书、数字报纸、移动出版(包括移动阅读、移动音乐及移动游戏)总收入呈逐年递增趋势,而多媒体形态的泛数字出版产业,如博客类应用、在线音乐、网络动漫、网络游戏、在线教育及互联网广告等多领域呈现出翻番激增的态势;2018年国内数字出版产业整体收入规模为8330.78亿元,其中移动出版和网络游戏两者合计占比超过整体收入规模的三分之一,在线教育保持强劲的增长态势和可待开发的巨大空间。①

2019年中国数字阅读大会上,5G+阅读、VR+阅读、5G+听书、智能绘本、折叠屏科技等再次更新了数字出版的业务版图,泛在化的屏幕连接、智能化的阅听体验、超高速的网络传输,“云一端一网一屏”的高效融合与运行,全面服务全程、全息、全员、全效的现代化信息传播体系冲国的数字出版产业开启了多屏、交互阅读时代。5G引领、智能科技赋能,全场景式数字阅读、沉浸式感知与交互体验、数字化服务和信息消费疆界的无限拓展,使中国数字出版产业的未来充满想象。

表1 2016-2018年中国数字出版产业类型及总收入趋势(单位:亿元)

| 2016年 | 2017年 | 2018年 | |

| 互联网期刊 | 17.5 | 20.1 | 21.38 |

| 电子书 | 52 | 54 | 56 |

| 数字报纸 | 9 | 8.6 | 8.3 |

| 博客类应用 | 45.3 | 77.13 | 115.3 |

| 在线音乐 | 61 | 85 | 103.5 |

| 网络动漫 | 155 | 178.9 | 180.8 |

| 移动出版 | 1399.5 | 1796.3 | 2007.4 |

| 网络游戏 | 827.85 | 884.9 | 791.1 |

| 在线教育 | 251 | 1010 | 1330 |

| 互联网广告 | 2902.7 | 2957 | 3717 |

一、研究背景与设计

(一)面向智能传播的现代出版业

智能传播以大数据为依托,将机器算法、数据挖掘、传感器等A工智能技术应用于信息的生产与传播,实现内容生产的智能化与用户体验的个性化。②信息的生成不再囿于传统符号和范式,甚至超越音视频形式,AR、VR、MR、大数据的嵌入结构了全新的信息基因,写作机器人、虚拟主播、大数据画像、云技术、智能算法等,改写了原有信息生产、存储、运输与分配体系,新兴数字技术的融入使信息出版的新形式、新载体、新应用层出不穷,出版业由过去的“人找信息”转变为如今的“信息找人”,出版内容的生产与传播过程日趋智能化和场景化③,传统纸质出版产业的关系链条以及传统数字出版(如电子书、数字报纸)等业态与市场正面临着颠覆性重构的新局面。

面向智能传播时代,传统出版业不断寻求困境中的全新定位,探索融合出版、全媒体出版与交互出版的生态模式。同时,互联网企业纷纷涉足数字出版领域,围绕用户的全场景需求开展产品研发与新型出版实践。在传统与新兴两方面齐头并进、协同发展过程中,社群创作、IP化运营、MOOC,数字教材、知识服务、研学平台、按需出版、全媒体出版、自助出版、移动出版、社交出版、众筹出版、优先出版、网络首发等新业务形态不断涌现,媒介融合速度与全媒体行业布局加快,智能传播产业链不断升级,这对人才质量和能力培养提出了全新的、更为复杂的要求:一方面,数字出版成为学科最主流的发展方向④,编辑出版学的产业实践、教育模式急需改进;另一方面,编辑出版学研究对象与研究方法的更新加速,催促着新时代数字出版教学实践和人才培养模式的结构性变革。

(二)数字出版人才培养的方向与定位

传统出版与数字出版的巨大差异使得自20世纪80年代以来建立的编辑出版学科体系日趋陈旧、不平衡且落后于行业发展。从数字出版专业作为特设专业的招生尝试,到“数字出版千人培养计划”的提出,政策主体、教育主体、市场主体均意识到培养适应数字出版、新媒体出版、融合出版的专门人才的重要性和紧迫性。在人才培养的目标和定位上,融合性数字出版人才、实用型编辑出版人才、复合型编辑出版人才、智媒传播人才、数字出版产业特色人才、内容把关人+技术应用者、全媒体应用型人才等人才培养理念纷纷出现。刘玲武、唐哲瑶曾对18所高校编辑出版专业培养方案的“培养目标”进行了词频统计,结果显示目前该专业人才培养共同指向“从事内容生产、技术运营和管理等高级复合型人才”的目标与定位。

在培养理念、实践模式上,黄贵懿、牟芷(2019)在人工智能应用不断深入的情境下,认为出版人才的培养应当坚持德育为先、能力导向、融合创新等三大理念。付蕊、陈前进等(2020)认为要开展数字出版技能竞赛,寓教于赛、以赛促学。曹海峰(2018)认为算法时代的出版产业是“技术+文化+经济”的现代产业,具有高度的项目化特征,相应的人才培养应当提升学生的项目运作能力。刘超美、陈丹(2018)认为数字出版人才的培养应当遵循“三结合”的培养模式,即工科与文科相结合、艺术与科技相结合、理论与实践相结合,同时突出技术、文化、艺术、管理四大特色。吴君、陈少华(2018)通过分析国外编辑出版专业的教学实践、培养模式,总结相关转型经验。

(三)数字出版人才培养的困境

面对数字技术日新月异的迭代和出版业的急速转型,高校的人才培养在“本领恐慌”“技术盲从”等情绪支配下,通过采取“叠床架屋”的模式⑤,将大量新技术、经管类课程累加到专业培养方案中,各个高校的课程设置、人才培养模式大同小异,存在简单化和重复设课的现象,人才培养的多元差异与层次差异不明晰,无法结合出版行业的新岗位和新需求“因岗而变”“因需施教”,导致人才核心竞争优势不足。

“重理论轻实践”“重理论灌输轻技术应用”是目前数字出版人才培养存在的普遍问题,输出的毕业生“大多不能熟练运用新的传播工具、传播技术和传播平台”⑥,培养方式、教育效果与行业需求之间存在不匹配的问题。有研究发现,企业对数字出版人才培养的质疑中,“实践类课程不足”“知识结构不合理现最为突出。⑦出于对编辑出版专业转型效果、数字出版人才培养成效的评估,若忽视市场与行业需求的对应度,将不利于学科与专业建设,更不利于学生获得长效技能和长远发展。

(四)研究设计

李立云蒋挺(2018)认为,专业教育转型力度不够、人才培养模式滞后是造成企业认可度低、毕业生就业困境的根本原因。智能传播时代,数字出版行业的人才需求早已超越编辑、校对、装帧设计、出版发行等基础性岗位功能,资源集成、知识架构、需求分析、产品设计、后台搭建、数据分析、营销运营、新媒体编辑、数据新闻、全媒体内容策划等呈现出行业岗位需求多元化、尖端化的特征,并且高级人才非常稀缺,旧有的专业、应用及学科知识系统日渐式微并分化,编辑出版学亟须开发包括全媒体、智能传播等在内的全新学科体系,以市场需求为依托应对新型数字出版生态下的人才培养挑战。但已有的研究过分局限于主体分析,如教育体制、课程设置、培养模式、人才就业等,对于业界需求,也是以主体性的视角予以单方面的关注和讨论,过于泛化的研究结论使其缺乏针对性和可操作性。对国外模式的关注虽有一定的参照意义,但缺少本土性和现实语境的关照,忽略了对行业需求的挖掘、互动与对话。

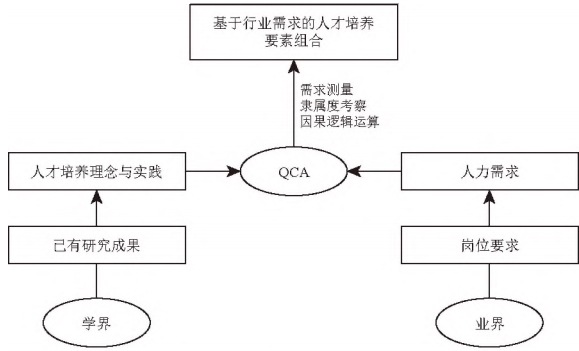

无论学科发展处于哪一时期,国家诉求、行业需求和市场驱动应为人才培养的三大宗旨,编辑出版专业的人才培养更应当深入剖析当代出版产业的各个层面⑧,这成为开展本研究的关键点。本文通过运用定性比较分析方法(Qualitative Comparative Analysis,简称QCA),将基于技术性文献(已有研究成果)析出的人才培养关键变量与50个行业岗位需求样本进行定量赋值与定性比较,深入分析内化其间的产业要素,并测量行业需求程度的深浅,实现教育与社会需求的有效接轨,同时通过QCA分析程序在因果逻辑运算基础上给出的变量优化组合,以一种学界与业界流动性的实验力场探寻契合中国本土当下性和变革性的数字出版人才培养的参照路径(见图1),以避免盲目转向、技术恐慌和课程设置的随意性。

图1 研究设计与研究路径

二、研究方法与样本测量

(—)研究方法

本研究采用定性比较分析方法(QCA),该方法由美国社会学家查尔斯•拉金(Charles C.Ragin)最先提出,以布尔代数和集合论为基础,寻找中小规模样本间存在的隶属关系,QCA在样本规模上建议为10-60个(也有观点建议10-80个),适宜的样本量使该方法相比适用于大样本的传统量化分析更能提供有效的分析结论。⑨“QCA方法旨在分析变量间的因果关系和什么样的原因组合在一起会促成某一结果的产生”®,“原因”被视为“条件变量”,结果则为“结果变量”,通过QCA程序化操作与运算——案例测量、构建真值表、必要条件分析、标准分析,最终获得能够推导出结果变量的不同条件变量组合。QCA分为清晰集分析技术(cs-QCA)和模糊集分析技术(fs-QCA),前者适用于原因集合与结果集合存在明确对应关系的案例,通过布尔代数用1或0表示某个变量的开/关、出现/不出现;后者引入隶属度的概念,适用于变量很难被1或0二元判定的情况。模糊集分析技术常用方法有四值模糊集(0、0.33、0.67、1)、六值模糊集(0、0.2、0.4、0.6、0.8、1)、连续模糊集(任何≥0且≤1的值),本研究采用四值模糊集判定。当条件变量和结果变量被分别判定与赋值后,集合论思想和规则将被导入以围绕结果变量输出理想状态下存在的多种条件变量组合,建构_套逻辑真值表,真值表可以反映出结果发生或不发生时多种条件出现或不出现的具体状态及其组合关系,以及结果激发与否的程度阈值。⑪运算过程遵循“布尔最简化”原则,即如果两个布尔表达式所推出的结果相同,其中只有一个条件变量的取值不同,那么这个条件变量就被认为是可以剔除的。QCA在运算过程中考察不同条件的组合并不断精简,从而找到影响结果的关键因素和条件最精简的组合方式,建立解释模型。常用运算符号有“+”(逻辑或)、“*”(逻辑和)“-”(逻辑非)。

(二)样本测量

1.案例选择

数字出版产业已经形成一种全新的泛出版生态,逐渐向对传统出版数字化、网络化转型的包容,以及对移动出版(阅读、音乐及游戏)、在线教育、网络动漫、互联网广告等多种纯数字业务拓展,更包含数据库出版、学术出版、智能应用等延伸业务。本研究从公开途径(用人单位网站、商业招聘网站、大专院校就业指导中心微信公众号,发布周期为2019年初到年底)的数据为基础,随机选择50个招聘信息作为分析样本,均为与数字出版相关的新媒体编辑、新媒体运营、数字运营、数字业务、组稿编辑、数据分析、数字内容策划、交互设计等岗位,分为传统出版企业岗位(25个)和数字出版企业岗位(25个),在QCA中对这两个层次的岗位需求样本分别展开独立分析与合并分析,所选招聘信息来自南方报业传媒集团、人民文学出版社、商务印书馆、浙江大学出版社、咪咕、掌阅科技、阅文集团、当当网、网易云音乐等20家出版单位/企业。本研究所采用的定性比较分析是以量化手法展开的质性研究,被认为是“小样本(Small-N)”和“宏观比较(MacroComparative)”相结合的研究模型,共计96个质性分析文本被纳入研究的数据库(50个岗位信息+46份技术性文献)。该取样的数量,参照此前国际国内相关研究成果和QCA方法建议,是一个适当的样本量。

2.变量设置与测量标准

根据QCA分析程序,本研究的变量设置为两类:“条件变量”(3个)、“结果变量”(1个),运用质性分析软件ATLAS.ti对46份技术性文献(2018—2020年CSSCI期刊发表的编辑出版学/数字出版人才培养研究成果)展开数据分析,通过标签化、类属与范畴比较,构建出适用于本研究的“条件变量”考察表(见表2),3个条件变量分别为:知识结构(代码KS)、能力结构(代码CS)、品质/素养(代码QI)。为避免宏观维度的粗糙考察,同时使研究结果更具现实意义,本研究基于3个宏观维度的条件变量与143个微观因子的映射与隶属关系,生成更易于考察的11个中层维度的中介变量,作为满足QCA程序运算所需的替代变量而存在。根据程序操作与运算需要,分析过程所输入的变量名称只能使用字母字符(a-z,不区分大小写),数字字符(0-9),本研究在运算和分析过程中均使用字母简称。具体的测量过程中,研究者以“岗位要求”描述中“能力需求程度”的关键字段为依据对条件变量进行赋值,限制性越强或用词中表现越强烈需求的(即隶属度越高),赋值越接近1;对相关能力需求程度越低的(即隶属度越低),赋值越接近。(见表3)

表2 数字出版人才培养QCA分析“条件变量考察表”

| 自变量 | 中介变量 | 微观因子 |

| KS:知识结构 | ma:专业素养 | 业界前沿问题、主题出版、内容策划能力、写作知识、发行、基础知识和技能、导向性、扎实的语言文字功底、数字出版经营管理、数字媒体创作、数字版权、数字版权保护、数字经济运营管理、校对、正确性、知识技能、组稿、编辑加工、编辑实务、艺术性、装帧设计、语言文字规范、选题策划、马克思主义出版观 |

| hu:舲知识结构 | 传播学、历史社会知识、哲学原理、外语能力、文化素养、汉语言文学、管理学、艺术学、计算机与网络技术知识、计算机科学 | |

| t:数字技术 | 5G技术、AR/VR、云计算、人工智能、人机交互、区块链、大数据、数字媒体技术、新媒体技术、智能算法、机器写作、物联网、算法、虚拟现实、语义识别和分析、语言处理 | |

| CS:能力结构 | ic:交互创作能力 | H5页面设计编辑、UI交互设计、交互内容、交互文化、交互理论、交互界面、交互策划、数字内容创意与表达、数据新闻、融合新闻、融媒体交互、跨媒介 |

| no:新媒体运营能力 | “两微一抖”运营能力、个性化推荐、主题表情包策划、公号内容排版、商业模式分析与设计能力、多场景二维码、微课设计与制作、新媒体写作办公能力、新媒体编辑、新媒体编辑策划与运营能力、新媒体营销策划能力、新媒体运用能力、直播社区 | |

| sk:创作工具运用能力 | 办公自动化处理、动态图像编辑、可视化词云、数字拍摄与多媒体制作、新媒体平面设计、程序设计、网页制作、视觉可视化的设计能力、视觉设计能力、计算机办公技能、计算机图形图像处理、音视频编辑制作 | |

| da:数据分析能力 | 传播数据的采集分析能力、信息和数据技术运用能力、数字阅读行为分析、数据处理分析能力、数据收集、用户习惯分析能力、用户分析能力 | |

| pd:产品策划能力 | 产品原型设计能力、数字出版产品制作、移动应用设计、需求评估能力 | |

| CC:融合能力 | 人机对话能力、信息判断力、信息发现与整合能力、信息检索与处理分析能力、信息的快速组织与联通能力、内容融合生产能力、在线协同编辑创作、敏锐的内容策划能力、新媒体传播规律、新媒体内容融合生产能力、移动端文本编辑、虚拟现实内容编辑能力、融合出版、跨媒体从业技能、跨媒体营销、跨媒体运营管理能力 | |

| QI:品质/素养 | th:思维与观念 | 互联网思维、产品思维、创新思维、利用新媒体解决现实问题、对新兴媒体形态和技术的学习兴趣、思辨能力、批判思维、数字人文、新技术自我更新意识 |

| cd:职业适应能力 | 健康的情感、决策能力、分析判断能力、创新营销能力、协调能力、吃苦耐劳、团队协作能力、坚强的意志力、工匠精神、市场运作能力、开拓精神、抗挫折能力、沟通能力、演示设计能力、社会责任感、终身学习能力、营销与公关能力、责任心、跨领域知识学习能力、鉴别力 |

表3 “条件变量”测量标准

注:①有相关要求但无关键字段提示的岗位要求,赋值0.33。②同一案例若存在多个独立"岗位要求”指向同一变量,则取最高值作为该变量的值。| 关键字段 | 赋值 |

| 精通、熟练、必须、扎实的、能独立完成……、……能力优秀、通过……考试、具有强烈的……、具有敏锐的……、擅长 | 1 |

| 具备、有……能力的优先、须、需要、善于、具有较强的、较高的、具有良好的(或较好的)、有、能与、对……有经验 | 0.67 |

| 最好、最佳、有一定的……、能够适应、具有一定的、熟悉、了解、能竝受 | 0.33 |

| 珈求或未舷 | 0 |

本研究将结果变量设置为“匹配度”(简称M),即数字出版人才培养与业界需求之间的匹配度,研究者结合各案例的条件变量、岗位名称、岗位要求、岗位职责,对匹配结果的隶属程度做出判定,判定结果亦采用四值模糊集的构建方式进行赋值,结果变量的测量分为“非常符合”“符合”“基本符合”“不符合”四级(见表4)

表4 以“匹配度”为依据的“结果变量”测量标准

| 匹配结果 | 赋值 |

| 非常符合 | 1 |

| 符合 | 0.67 |

| 基本符合 | 0.33 |

| 不符合 | 0 |

3.程序分析

按照实验设计设置的变量和赋值标准,对所选样本(N=50)进行测量,测量过程在已有研究文献、单案例资料、不同案例之间以及测量标准中反复跳进跳出、展开文本间的对话和比对。测量过程基于Excel工作簿开展,围绕“样本文本一测量标准一11个中介变量一1个结果变量”进行,最终获得累计三个层次的测量数据100条(传统出版行业25条、数字出版企业25条、总体案例50条),测量结果以“。csv”格式导出,用于导入fs-QCA展开程序化分析,过程严格遵循Charles C.Ragin制定的《模糊集/定性对比分析用户操作手册》。

首先进行必要条件分析,此操作意在查看是否存在单个条件变量为结果变量的必要条件,一般认为一致性(Consistency)值≥0.9时,所对应的条件变量可确定为结果变量的必要条件,简单理解为当这个条件存在,结果必然发生或发生的几率非常高。经过运算(见表5),在传统出版企业、数字出版企业、总体案例中均不存在一致性值≥0.9的条件变量,说明条件变量对结果的单独解释力较差,需通过不同条件的优化组合来获得更好的解释力。同时,本研究还注意到数字出版企业中条件变量t(数字技术)对结果变量的一致性值为0,说明引发高校人才培养技术恐慌的5G、云技术、人工智能等数字技术在数字企业中并无需求,或仅作为了解、知晓的知识掌握即可。hu(综合知识结构)在三个分析层次中的需求亦不高,说明对于操作性、应用性、实践性极强的数字出版专业来说,人才的艺术、人文等跨学科知识结构还不是强需求

表5 单条件变量的必要条件检测

| 条件变量 | 传统出版 | 数字出版 | 总体 |

| ma | 0.743459 | 0.682051 | 0.714870 |

| hu | 0.106573 | 0.072527 | 0.090723 |

| t | 0.276324 | 0 | 0.147681 |

| ic | 0.127632 | 0.561172 | 0.329468 |

| no | 0.338226 | 0.560440 | 0.441678 |

| sk | 0.553925 | 0.364835 | 0.465894 |

| da | 0.170389 | 0.342125 | 0.250341 |

| pd | 0.446075 | 0.439560 | 0.443042 |

| cc | 0.191449 | 0.291575 | 0.238063 |

| th | 0.171027 | 0.342857 | 0.251023 |

| cd | 0.851308 | 0.853480 | 0.852319 |

随后,分别构建传统出版企业、数字出版企业、总体案例等三个层次的真值表(篇幅所限,真值表略),真值表能够呈现导致结果变量发生的所有条件变量的组合情况,以及覆盖到的案例数量,构建真值表也是进行因果关系运算并获得解决方案的必经过程。三个层次均选定11个中介变量为条件变量,设定匹配度M为结果变量,每一层次生成的真值表都有2*行(k表示条件变量数量)。真值表生成后,本研究将原始一致性(raw consist.)≥0.8作为标准,从中对结果的子集与非子集进行区分(虽然PRI consist.和SYM consist.为针对模糊集分析的另一种计算方式或替代度量,但样本总量较小时,每个组合情况所涵盖样本数量的频率阈值应为1或2,若选择PRI或SYM—致性指标,将有相当一部分组合情况会被判作无效结果,所以本研究选定原始一致性作为判定标准)。对于一致性水平达标的案例,在结果列(M)中输入1;对于一致性水平不满足一致性标准的案例,在结果列中输入0;对于原始一致性值为0的行做剔除处理。三个层次的真值表均各有2048行,按照上述判定标准,传统出版企业层次raw consist.值大于0的行共有21行(其中达标17行,不符合4行),数字出版企业层次rawconsist.值大于0的行共有22行(其中达标15行,不符合7行),总体案例层次raw consist.值大于0的行共有41行(其中达标34行,不符合7行)。

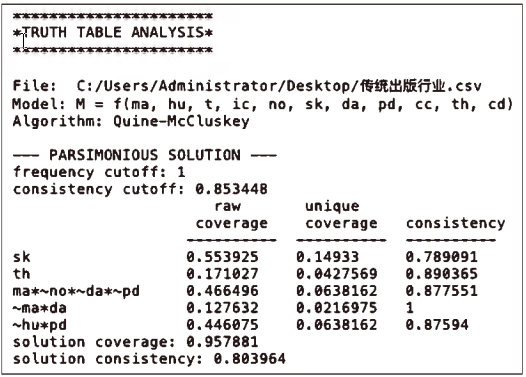

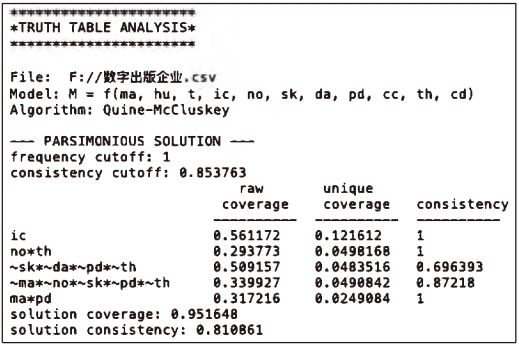

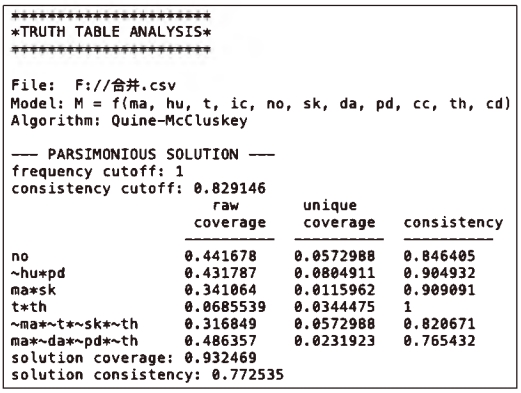

最后,基于真值表筛选结果进行条件组合分析,以寻找匹配行业需求的人才素养/能力组合。Ragin在操作手册中建议研究者选择“标准分析(Standard Analysis)”,可以获得“复杂解(Complex Solution)”“简约解(Parsimonious Solution)”“中间解(Intermediate Solution)”三种解决方案。本研究设想在行业需求与高校培养理念/方向中探索一种实践性对话和实验性力场,以探寻行业对人才素质/能力的迫切需求,从而为高校人才培养的巡航确定参照方向,所以最终选定能突出显示人才能力需求的“简约解”所提供的解决方案(见图2、图3、图4)。程序化运算过程亦同时输出条件变量的隶属度均值(数据表暂略),可为解决方案和研究发现提供解释证据和辅助数据支持。

图2 “传统出版企业”条件组合标准分析结果(n=25,简约解)

图3 “数字出版企业”条件组合标准分析结果(n=25,简约解)

图4 “总体案例”条件组合标准分析结果(n=50,简约解)

三、研究发现

面向智能传播,数字出版人才培养是倾向于新技术、新技能,还是各方面素质养成均衡发力,这是高校与教育从业者的困惑,也是高校与行业人才供需矛盾的交叉点。本研究通过fs-QCA技术,为此矛盾点建立一种对话与协商,通过程序化的分析、判定与组合,依托需求测量所输出的“简约解”,获得如下研究发现:

(一)处于转型期的传统出版业更强调人才的技能养成

传统出版企业层面,条件组合整体一致性值达到0.803964,证明所得组合方案具有实践解释力。从覆盖度Coverage(条件组合所覆盖的案例数量)数值观察(均为否定的条件组合忽略不计),前三位方案为l.sk(创作工具运用能力强,raw.coverage=0.553925);2.ma*-no*-da*-pd(专业素养高,raw.coverage=0.466496);3.-hu*pd(产品策划能力强,raw.coverage=0.446075)。方案1高出第2位解决方案的案例覆盖度近十个百分点。数字出版“十三五”规划收官之年,出版业全流程的数字化业态基本成型,在向全面完成数字化转型升级的业界实践中,传统出版业在重视人才对专业素质的同时,更加强调人才创作工具的运用能力(sk),即技能的养成,这种需求来源于数字化技术对于传统出版流程、信息表达和呈现、推广与营销等环节的渗透和重构,同时在定位与经营转型过程中,传统的平面、纸质化产品也逐渐向更具时代感、网感的新物种演化,产品属性的突出强调以及用户思维的逐渐融入,更加强化了传统出版业对人才数字化创作工具运用能力的诉求,如样本0124“中信出版集团一数字业务产品经理”岗位要求“熟悉新媒体、数字出版、有声书、知识付费产品,熟悉数字产品的制作流程,有相关制作技术,掌握相关软件”。

(二)新兴数字出版人才交互编创能力的诉求突出

数字出版企业层面,条件组合整体一致性值达到0.810861,证明所得组合方案具有实践解释力。从覆盖度数值观察,前三位方案为l.ic(交互创作能力强,raw.coverage=0.561172);2.ma*pd(专业素养高、产品策划能力强,raw.coverage=0.317216);3.no*th(新媒体运营能力强、思维/观念超前,raw.coverage=0.293773)。从人机对话到人机共生,智能传播语境下,智能设备与身体的融合日益紧密,智能设备逐渐成为传感器,甚至是承载记忆、再现过去、触达远方的物理器官。对于人机共生与融合,基于互动的界面交叠是关键,这将影响人机主体的交流、体验和数字化经验。社群运营、数字音乐出版、网络游戏、互娱产品等新兴数字出版岗位特别强调人才交互编创能力(ic方案覆盖度数值远超第2位近25个百分点),而在与岗位职责的交叉比对中,可以发现交互编创虽然突出强调人才对数字出版产品形式的创新能力,但着力点依然围绕文化与热点内容的创意性挖掘、创新性书写和创造性编创这一需求核心,从对众多的优质交互编创产品的观察中可以发现其对相关人才能力要求的总体指向:第一是把握数字出版传播规律,第二是具备强化内容优势、知识性和可阅读性的编创素养,第三是能够基于交互形式优化信息服务。同时,与交互编创关联性强的新媒体运营和超前的思维观念(如“脑洞”大)也被特别提及,而产品策划能力、专业素养在数字出版企业人力需求中亦得到持续性关注,如样本0207“网易云音乐一创意内容策划”岗位要求“了解互联网和文娱产业的内容营销模式;有H5内容策划和方案设计方面的丰富经验;’脑洞’大、idea多,能够独立对内容进行包装策划”。

(三)传统与数字出版动态协同中更注重人才“专业传统”与“新技能”的平衡

总体案例层次上,条件组合整体一致性值为0.772535,所得组合方案对实践较具解释九从覆盖度数值观察,前三位方案为l.ma*-da*-pd*-th(专业素养高,raw.coverage=0.486357);2.no(新媒体运营能力强,raw.coverage=0.441678);3.-hu*pd(产品策划能力强,raw.coverage=0.431787)。三个解决方案案例覆盖较均衡,数值差异较小,ma-no-pd恰好构成了一种复合、协同与衔接构型,是传统对新兴的探索,亦是数字语境向传统行业的呼唤与回应,说明无论出版科技与传播语境如何更迭,构成独立学科主体的专业要素始终具有不可替代的独特基因,数字出版业对编辑人才专业基础的强烈需求以及行业人才的协同流动也充分证实了这一点。传统出版与数字出版激烈的对撞以及要素识别的艰难选择,是经验的萌发也是创新智慧的尝试,而这三个条件变量在总体案例条件组合中的高隶属度,显示出其对满足出版行业人力需求“旧”与噺”的动态协同。在出版业移动化、社交化、视频化、互动化趋势的引领下,如何经由“产品生产”向“服务供给”的全新理念、模式和流程转向,如何建构“规划”对细分出版领域“教育出版一教育服务商”“专业出版一知识和专业信息服务商”“大众出版一综合文化服务商”“音像电子出版一全媒体产品服务商”的全新定位,如何开展基于大数据战略的智能策划、自动生产、协同编辑、个性订单、精准发行等智慧服务,ma-no-pd所连接的“跨界协同”能力为未来数字出版人才培养动向提供了基准参照。

四、讨论

现代出版业逐步历经数字化转型、IP化运营等发展阶段,再到当前音视频、智能技术交叉混合与融合发展,蒋传洋认为这是出版业的3.0阶段,流量、技术、用户、交互内容、服务平台已成为关键的流程要素®;未来高校数字出版人才的培养,一方面要统筹兼顾,面向智能传播、数字出版的全产业链特征,强化人才对全产业链要素的认知、识别和融合运用;另一方面,需要重点突出、指向明确、特色鲜明,人才培养定位切实与行业需求吻合,课程设置瞄准精、专、深、用,把握“专业传统”与“新技术”的平衡尺度,深耕技能养成、交互编创和跨界协同。

通过研究测量,变量t(数字技术)并未在样本中得到有效性检验,而sk(创作工具运用能力)得到行业需求验证。研究者也反对“本领恐慌”与“技术盲从”的转型路径,但这并非否定技术本身,未来内容依托技术发展,数字出版教育应当基于一种对技术的理性认知而完成人才的技能养成。当前,人工智能越来越多地被应用于内容生产、选题挖掘、流量管理和人机交互,大数据应用、云计算、区块链已成为下一代编辑出版行业的技术风向标,VR、AR、MR迅速进入游戏出版、新闻出版、数字教育的产制环节。随着5G商用的展开,融合技术的运用将为数字出版全产业链各个环节带来生产路径切换、运营理念更新,也必然将生产环境置于数字化、智能化、自动化、协同化的创造空间,这要求新型数字出版人才拥有完善的数字制作、新媒体设计、程序设计、视觉可视化设计、图形图像处理、音视频编辑等技能素养。

中国新闻出版研究副院长张立认为,数字出版历经电子出版、互联网出版、泛出版、知识服务四个阶段。而知识服务作为当前转型的关键领域,产业分工被打破、主体角色对立被消解,不同要素作为产业链条上的节点,呈现出彼此的跨界协同和融合出版态势。在这样一种趋势下,总体案例(N=50)测量结果所呈现的复合要素ma-no-pd正体现了行业对优化人才知识结构、技能结构和提升跨界协同能力的迫切需求,融合生产、信息整合、人机对话、虚拟现实内容编辑、跨媒体从业技能、跨媒体运营管理能力被反复提及。

交互编创作为数字出版人才培养的关键要素,在以往学界研究和高校的教学实践中被忽视,现在已经成为数字出版产品设计中必须考量的基本要素。对于“交互”的理解,_是作为数字媒介特性,它体现为一种功能嵌人视觉呈现、信息流动的人机结合界面;二是“交互”作为基本要素,已成为数字出版产品设计的功能性语法和组合规则。交互编创着眼于媒体内容与内容消费者之间的相互作用与相互影响,同时也是以数字产品及其界面为介质,使用户通过阅读行为、观看行为、使用行为等参与或影响媒体内容呈现的过程。

交互是日常生活中的常态动作,数字出版的交互编创使其聚焦于最前沿的叙事要素及叙事手段,如弹幕、短视频、超文本、二维码、动态地图、VR影像、微交互、多终端、微动画、H5、创新滚动、视差设计等,通过把握浅阅读、二级传播等传播规律,突破线性的编辑套路与书写模式,融入非线性理念、跨媒介叙事理念、社交型理念,有效进行情绪调度、拨动用户的情绪线,开拓更为丰富的数字内容阅读路径。

通过聚焦全新互动界面设计、实验性交互内容生产,交互编创素养的培育成为从数字出版教学实践的前沿对交互设计、交互内容、交互文化、交互理论、交互界面、交互策划、融媒体交互、跨媒介交互等行业人力诉求的供给侧改革。以中国传媒大学编辑出版学(新媒体)教学实践为代表,交互编创理念的培养贯穿本科四年的学习过程,从“认知”“情感”到“动作技能”三个方面实现交互知识的实践教学规划。⑬《我是乡村医生》《废墟视觉志》《吾栖之肤》《回乡记》等2019届毕业生作品,从理念到实践已基本实现从单一媒体、单一编辑模式向融媒体、跨平台、多载体形态的交互编创转型。“新媒体交互编创”已经成为一个发散、有机重组的开放性课程模式,在教学实践中其对数字出版理念的创新、学科知识的创新与教学生态的创新正预示着未来编辑出版学的发展方向。

媒体大脑、自然语言处理、虚拟/仿真视觉、机器学习……面向智能传播时代,我们无法跳脱出技术来探讨数字出版人才培养的动向,以人工智能、5G为代表的尖端数字技术为出版业发展带来了革命性的影响,也带来了持续发展的新动能,内容数据化、传播交互化、技术智能化、产品多元化正在建构一套全新的出版生态系统。本研究在学界既有研究成果基础上,析出3类143个数字出版人才培养基点,通过建立11个中介变量,基于供需矛盾点与50个行业人才需求样本展开对话,通过引入定性比较分析的技术,以一种定量和定性混合的方法与思维,紧跟时代潮流,在新形势下探寻面向智能传播的数字出版人才培养转型的关键要素。期待互动编创、技能养成、跨界协同等人才需求要素的理论性发现与指标性确认,能够成为高校与业界关于人才培养一次有效的互动和高效的协商,虽然受样本量较少、变量提取与范畴划分的经验性局限,但本研究力求引入一种新的研究视角,在学界与业界之间开展一次实验性力场的研究尝试,为面向智能传播时代数字出版人才培养的探讨提出新的思路。

注释:

①来自对以下材料的综合梳理:中国新闻出版研究院.2016-2017中国数字出版产业年度报告[R/OL].(2017-7-14)[2020-3-1].http://www.gapp.gov.cn/sapprft/govpublic/6954/339730.shtml.2017-2018中国数字出版产业年度报告[R/OL].(2018-8-l)[2020-3-l].https:〃www.sohu.com/a/244547005_770746.2018-08-01.2018-2019中国数字出版产业年度报告[R/OL].(2019-8-23)[2020-3-l].https://tech.sina.com.cn/i/2019-08-23/doc-ihytcitnl329848.shtml.2019-08-23.

②郭小平,秦艺轩.解构智能传播的数据神话:算法偏见的成因与风险治理路径[J].现代传播仲国传媒大学学报),2019,41(09):19-24.

③孙群.“智媒”时代数字出版产业发展创新路径探析[J].传播与版权,2019(4):84-85.

④陈洁,吴申伦.顺应知识与阅读需求的兴与变:新中国编辑出版学70年(1949-2019)[J].新闻与传播研究,2019,26(12):21-34+126.

⑤徐丽芳,曾李,张力我国数字出版人才需求与本科专业建设初探[J].中国编辑,2017(1):54-59.

⑥柳斌杰.高校应为新媒体提供更多优秀人才[EE/OL].(2016-3-3)[2020-3-1].http://edu.people.com.cn/til/2016/O3O3/cl0O6-28167O43.html.

⑦朱军,张文忠.高职院校数字出版专业人才培养模式探究[J].编辑学刊,2020(01):25-30.

⑧曹海峰.算法时代编辑出版专业人才培养模式创新与思考[J].中国编辑,2018(09):36-39.

⑨毛湛文.定性比较分析(QCA)与新闻传播学研究[J].国际新闻界,2016,38(04):6-25.

⑩黄扬,李伟权,郭雄腾,段晶晶,曹嘉婧.事件属性、注意力与网络时代的政策议程设置——基于40起网络焦点事件的定性比较分析(QCA)[J].情报杂志,2019,38(02):123-130.

⑪何俊志.比较政治分析中的模糊集方法[J].社会科学,2013(05):30-38.

⑫蒋传洋.迈向5G时代的“出版3.0”模式探索——兼论“出版3.0”模式在博库数字出版传媒集团的实践[J]科技与出版,2019(05):29-33.

⑬郑志亮,吴炜华.“新媒体交互创作”教学理念探索与知识创新[J].现代出版,2019(05):93-96.