【摘 要】[目的] 透视和归纳开放获取(Open Access,OA)期刊的撤稿原因与趋势,为提高OA期刊的科研诚信管理质量和效果提供建议。[方法] 基于撤稿观察数据库(Retraction Watch Database),结合JCR中历年OA期刊名单,筛选2000年以来OA期刊撤稿记录,从整体趋势、原因共现、研究领域、所涉国别、发表期刊等视角对撤稿原因进行深入剖析。[结果] 当前OA期刊撤稿数量呈快速增长趋势;期刊和出版商关注的撤稿原因与科研机构存在差异,撤稿原因间共现情况各异;数据与结果相关问题是各领域OA期刊撤稿涉及的主要原因;同行评议问题在发展中国家较为突出,发达国家OA论文的数据和图像问题相对显著;较低影响因子期刊的撤稿原因比较高影响因子期刊更易于识别。[结论] 数据驱动的研究范式让管理实践应更重视数据和图像的准确性与可靠性,且应多元化监管主体、完善监管体系,优化期刊审稿流程与技术手段以更好地实现外部监管,同时辅以教育宣传以使科研诚信内化于行。

【关键词】开放获取期刊;学术不端;科研诚信;撤稿原因;管理策略

在过去数十年,全球科学研究正呈现出愈加开放的态势。互联网使传统期刊从实体刊物向数字化形式转变,并全面变革了出版模式,改变了科研成果的发布、传播、发现、获取、使用等过程[1]。研究表明,学术成果的开放性不仅使数字驱动下的计算机科学、人工智能等新兴领域步入了更快的发展循环[2],同时也潜移默化地影响着社会科学的研究方法与研究文化[3]。在对科研可重复性、公开性、透明性和公众参与有更高要求的今天,开放思想与风气在科学界的呼声渐高[4],“OA2020”[5]、“S计划”等开放科学行动计划得到多个国家政府部门、研究和资助机构、普通民众等的广泛支持[6]。开放获取(Open Access,OA)期刊和论文更是保持着强劲的发展势头,其在科研论文总量中所占的比例持续上升,产生了不容小觑的社会效应。据WoS核心集统计数据,2000年WoS仅收录了来自5000余种出版物的134003篇OA论文,而2019年骤增至17000余种出版物的924105篇论文[7]。JCR(Journal Citation Reports)中OA期刊的数量也从2000年的71种大幅增长至2017年的1299种。2019年人类史上首张黑洞照片引发全球关注[8],而这一重大成果已于发布当日在国际高影响力期刊《天体物理学杂志通信》(The Astrophysical Journal Letters)上以OA论文形式发表[9]。OA不仅极大提升了成果影响力,同时也取得了良好的宣传效果,使顶尖科研成果普惠民众。

尽管如此,社会各界对OA期刊质量的隐忧一直存在,对其审稿问题更是争议不断。相关实证研究认为OA期刊的质量参差不齐,且与其出版费用存在关联[10]。由于受到缺乏流程透明度[11]、评审流程不规范[12]等的综合影响,WoS中统计的OA文章撤稿率要高于非OA文章[7],相较于传统发表渠道,OA期刊更易滋生科研诚信方面的隐患。这同样体现在近年缺乏同行评议的“掠夺性期刊”(Predatory Journals)数量成倍增长,严重扰乱OA秩序的情况中[13]。《自然》杂志的调查进一步发现,OA期刊尤其是“掠夺性期刊”有更高的概率雇佣身份不明的“假编辑”[14],存在严重的审稿漏洞。这些客观情况不但引发了各界对OA资源质量的争论,也显著降低了OA文章的可信度、有效性与可用性,使其优势与价值难以充分发挥,严重掣制了OA的可持续发展。

国内外对期刊撤稿现象的关注由来已久,分析生物医学领域撤稿原因及其连锁反应的研究在20世纪末就已经出现[15],现今国外相关研究倾向于将撤稿情况描述与撤稿原因分析相结合。He[16]通过研究2001—2010年SCIE数据证实,全球撤稿文章数量增速明显高于总出版文章数量增速,期刊影响因子与撤稿数量具有相关性,发展中国家撤稿频次更高;Ribeiro等[17]采用撤稿观察数据库(Retraction Watch Database)中2013—2015的撤稿记录,细究了15个高频国家在撤稿原因上的不同,尤其是抄袭所占比例的差异。部分学者关注了特定学科领域的撤稿情况[18,19,20],其中Wang等[20]聚焦于生物医学领域,认为学术不端行为是导致OA期刊撤稿的最重要原因,且撤稿原因的构成与非OA期刊有相似之处。此外,撤稿政策与实践也是备受瞩目的研究方向[21,22,23]。但目前仍缺乏专门针对OA撤销论文的全面分析。国内也有部分撤稿研究的积累,主要涉及特征、影响、原因等方面[24],尤其是基于Retraction Watch Database涌现出一系列研究成果,并最终落脚于科研诚信治理。田瑞强等[25]基于对数据库中被撤销论文趋势、原因、国别、撤销时间的分析,指出应加强诚信教育、完善治理机制、推进制度建设;任艳青等[26]讨论了被撤销论文的责任主体、责任客体及主要原因三个维度的内容,认为有关图像、数据、同行评议等方面的学术不端行为呈现出新特征;叶青等[27]则收集和梳理了Retraction Watch Database中与图片相关的撤稿记录,分别就图片的伪造、篡改、剽窃提出了应对策略。还有部分研究重点探讨了撤稿数据库中与我国学者相关的记录,包括对中国近年撤稿现状的剖析[28],以及国际期刊中我国的撤稿情况[29,30]。还有涉及ScienceDirect[31]、Scopus[32]、SCIE[33]等数据库的撤稿实证研究。其他更广范畴的研究则更多着眼于科研诚信建设层面。

综上所述,国内外撤稿研究均有一定规模,但研究维度较为单一,大多停留在简单的描述统计上,缺乏对数据的深入解读和对结果的综合思考。尤其对OA期刊的撤稿,国内暂无相关研究,国外仅有少数学者从流程优化[34]和标准建设[35]等角度对如何改善和控制OA文章质量展开了积极探索[36],但对于OA期刊撤稿存在何种特征和规律的量化研究仍处空白。因此,本文以Retraction Watch Database所收录的撤稿数据为基础,结合JCR中历年OA期刊列表提取记录,从多维视角对OA期刊的撤稿原因开展系统分析,从而捕捉共性问题、探讨解决方案,以期为OA论文的质量提升、OA期刊的管理优化、科研监管的制度完善提供参考和建议。

1 数据收集与处理

1.1 数据来源

本研究采用的撤稿基础数据来源于Retraction Watch Database,它由Adam Marcus和 Ivan Oransky创建于2010年8月,是一个旨在帮助公众关注科学不端行为及其纠正过程的在线数据库[37],也是目前同类中规模最大、涵盖面最广的数据库[38],基于其数据的相关研究已得到国际权威期刊的认可[39,40]。本研究的基础数据涵盖了1990年1月1日至2019年3月31日间共计19911条撤稿记录。

由于OA期刊近年来才步入快速发展的轨道,经查在数据集中2000年前的OA撤稿数量几近为零,因此本研究的时段主要位于2000—2019年。本研究使用的OA期刊列表为JCR数据中2000—2017年收录的OA期刊列表,其中2017年为截至2019年3月JCR的最新数据年份。

1.2 数据处理方法

由于本研究以OA期刊的撤稿文章为主要对象,为避免部分OA期刊在早期为非OA期刊的偏差问题,本研究采用将同年OA期刊列表逐条匹配该年撤稿记录“期刊”字段,并标引期刊影响因子的方案。2017年以后的数据均以2017年的OA列表为基准,经清洗和去重后,最终得到2000—2019年的689条有效数据,确立为OA撤稿数据集。此外,Gold OA论文是特指经OA期刊发表并可即刻获取全文的文章[41],因为本研究使用JCR中OA期刊列表数据以匹配文章粒度数据,所以筛选出的被撤销论文均属于Gold OA论文,这也能够更好地反映OA期刊撤稿的实际情况。

1.3 数据分析方法

本文采用科学计量学方法,从多维度、深层次对OA期刊的整体撤稿情况开展统计分析与可视化呈现。

2 撤稿原因分析

2.1 整体变化趋势

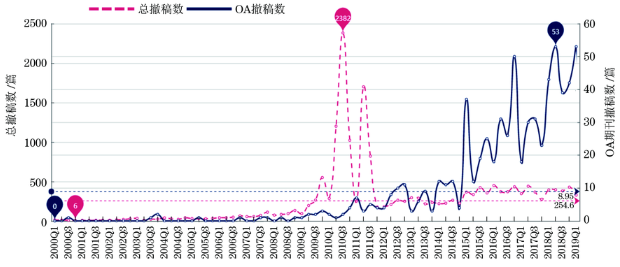

由于撤稿数量在较小时间粒度下具有稀疏性,难以观察其整体趋势,因此本研究以季度为单位,对2000年第一季度(2000Q1)至2019年第一季度(2019Q1)OA期刊撤稿数和总体撤稿数进行统计并绘制对比折线图(图1)。

图1 2000Q1—2019Q1 OA期刊撤稿数与总撤稿数对比

从图1可以看出,总撤稿数和OA期刊撤稿数有较大差异。在该时间范围内,OA期刊单季度撤稿数的最小值为0篇,最大值为53篇,平均值为8.95篇;单季度的总撤稿数最小值为6篇,最大值为2382篇,平均值为254.6篇。虽然OA期刊撤稿数仅占总撤稿数的极小一部分,但OA期刊撤稿数在2010年以后的增长速率远超总撤稿数的增长速率。

在OA期刊撤稿数据集中出现的撤稿原因共计80种,为便于时间纵向的分析,根据问题涉及的不同方面将撤稿原因归并、删减为11个大类(表1)。尽管在撤稿原因上OA与非OA论文存在共性,但经统计对比,图像自我抄袭、对数据问题的担忧、虚假同行评议、对结果问题的担忧、不可靠的论文结果这5项原因在OA撤销论文中的发生率远高于非OA撤销论文。

表1 OA期刊的撤稿原因归类

| 序号 | 问题类别 | 具体原因 | 发生率/% |

| 1 | 研究抄袭 | 文章、数据、图像、文本上的抄袭行为 | 60.52 |

| 2 | 研究疑虑与争议 | 作者版权、引用归属、数据、图像、结果等存在问题或疑虑 | 52.39 |

| 3 | 调查原因 | 遭受期刊/出版商、机构/公司、政府机关等调查 | 48.04 |

| 4 | 研究错误 | 实验的材料、对象、器材、方法、数据或研究的文本、图像、分析、结果、结论存在错误 | 42.38 |

| 5 | 程序问题 | 作者或第三方违反政策;虚假同行评议;缺乏审批及批准等 | 18.14 |

| 6 | 研究造假 | 伪造数据、图像、结果;冒用作者身份;“恶作剧论文”等 | 13.06 |

| 7 | 研究客观性与真实性 | 存在利益冲突、研究偏见;故意改变图片、结果;结果不能复现等 | 12.05 |

| 8 | 出版原因 | 作者/所属公司或机构/第三方反对出版;存在版权争议等 | 10.16 |

| 9 | 法律与伦理问题 | 作者/第三方违反伦理;存在民事/刑事诉讼及相关法律风险等 | 5.37 |

| 10 | 沟通问题 | 作者、期刊/出版商、机构/公司交流上存在错误或误解 | 3.48 |

| 11 | 研究外原因 | 对作者或所属机构/公司或第三方的投诉;引用了被撤稿成果;出版禁令等 | 1.01 |

通过对以上问题类别进行时间序列分析,2010年前各类撤稿原因变化较为平缓,数量也相对较少,而在2010后统计量急剧攀升,并于2016年末达到峰值。OA撤稿占比最大部分为研究抄袭,且研究错误、研究疑虑与争议也有相当数量,并随时间推移稳定增长。而OA期刊饱受诟病的程序问题,包括虚假同行评议、缺乏相关许可、违反期刊或出版商政策等,也是引发撤稿的一类重要原因,但近两年有所下降。法律与伦理问题、研究外原因以及沟通问题、出版问题等导致的撤稿比例较小。

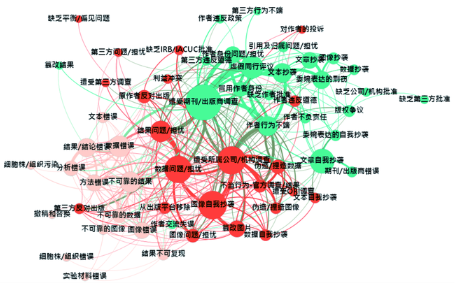

2.2 原因共现分析

了解细粒度原因共现有助于关联挖掘。通过共现图对80种撤稿原因之间的关系进行分析。共现图节点大小为该原因出现总频次的比例化表达,节点间连线粗细为共现频次的抽象化表达,同时根据节点权重及边权重计算模块化系数,将所有节点聚为不同颜色的三大类。此外,删除了共现次数低于2的连线,同时过滤了部分无意义节点。

由图2可知,左下角的浅色集群主要为错误类原因,包括论文文字、数据、图像、方法等环节的错误,且均与结果/结论相关的节点存在密切关联,说明这些错误不但有同时发生的倾向,且易导致论文的可信度,尤其是结论的真实性受到质疑,进而引发撤稿问题。此外,数据错误节点在集群中较为突出。

图2 OA期刊撤稿原因共现

图2中部的深色集群为与“机构与公司调查”相关的撤稿原因。根据对相应撤稿声明的回溯,“机构与公司调查”主要指“论文作者所属机构对论文指控进行的调查评估”,包括作者所在高校、研究机构、科研部门等,这些管理主体将重心放在论文可靠性和流程合规性上。论文可靠性主要涉及对具体内容的担忧,图像和数据两类显著问题均与该管理主体存在强关联,其中与图像有关的抄袭、篡改、捏造等问题有较多联结性。该主体还关注因人为操纵和造假,作者偏见、利益相关问题导致的研究不客观、不真实情况。流程合规性对应复制抄袭、科研伦理、缺乏相关机构批准等问题,来自第三方的意见也主要由该管理主体处理。此外还包括部分美国科研监管体制下的特殊原因,如遭受科研诚信办公室(Office of Research Integrity,ORI)调查,没有经过伦理委员会(Institutional Review Board,IRB)或实验动物管理与使用委员会(Institutional Animal Care and Use Committee,IACUC)的批准等,但这些原因相互间的共现度不高。

图2右上角的中色集群主要为与“期刊和出版社调查”相关的撤稿原因,期刊和出版社的关注重点落在对文章和作者的监管上,与作者的不端行为直接相关,较为突出的撤稿原因包括虚假同行评议、违反期刊或第三方政策等,其中虚假同行评议与多个原因存在强并发性,应高度重视。抄袭引发撤稿的情况也较为常见,集中在文本和图像层面,自我抄袭也属于高频原因之一。此外,诸如著作权与版权不明、冒名发表、未获得作者许可等关乎作者权益的问题,以及作者不负责、违反伦理、未适当添加参考文献等与作者行为紧密相关的撤稿原因也频繁出现。

从覆盖范围来看,期刊和出版社仍是OA期刊撤稿的主要发起者,负责处理的问题相较作者所属单位或机构更细致、更全面,涵盖了OA论文的全出版流程,同时与作者有着直接的沟通;作者所属单位或机构则主要面向文章出版后出现的问题,并负责协调和反馈源于社会第三方及科研监管机构的意见。从连线强度来看,两大管理主体有一定的交集,存在着共同调查处理的情况,数据、图像、结果、作者不端行为是二者在OA论文监管中高度关注的核心要素。

2.3 学科领域分析

由于不同领域的知识体系、学科逻辑、数据方法与研究范式等方面存在较大差别,笔者猜想不同学科的OA论文在撤稿原因上存在显著差异。由于OA期刊的撤稿数据在细分学科门类中具有稀疏性,因此根据Retraction Watch Database记录的领域标识,去除无效标识[42]后,将被撤销论文归并为7个不同学科领域,对应的撤稿频次如表2所示。对于同属多个领域的被撤销论文,本文采用每一领域各计一次的统计方法。

表2 不同领域情况及撤稿频次统计

| No. | 标识 | 领域 | 所含学科 | 频次 |

| 1 | B/T | Business and Technology(商业与技术) | 经济学、管理学、公共关系学、计算机科学、城市规划等 | 58 |

| 2 | BLS | Basic Life Sciences(基础生命科学) | 生物学、神经学、营养学、植物学、动物学、农学等 | 470 |

| 3 | ENV | Environmental Sciences(环境科学) | 环境科学、气象学、生态学、食品科学、水科学等 | 31 |

| 4 | HSC | Health Sciences(健康科学) | 医学、运动科学、公共卫生学、放射学等 | 320 |

| 5 | HUM | Humanities(人文科学) | 建筑学、艺术学、历史学、宗教学、哲学等 | 4 |

| 6 | PHY | Physical Sciences(自然科学) | 物理学、化学、工程学、数学、统计学、天文学等 | 115 |

| 7 | SOC | Social Sciences(社会科学) | 教育学、法学、语言学、政治学、心理学、社会学等 | 29 |

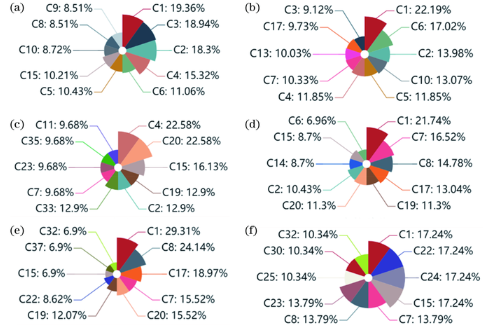

从频次来看,OA期刊撤稿最多的领域是生命科学(470次),总撤稿中一半以上的文章与该领域有关,其次是健康科学(320次)和自然科学(115次)。从撤稿数量来看,自然工程类学科远高于人文社科。人文社科领域中商业与技术领域撤稿量最大(58次),其后为社会科学(29次);人文科学类最少,仅有4次。这样的差异与不同领域论文发表的基数有关。选取每一领域中出现频次占比最高的10个撤稿原因,绘制南丁格尔图(图3)。其中人文科学类由于被撤销论文数量较少,因此原因频次统计均为1,不具有统计意义,在图3中不作标识。

图3 各学科领域前10个高频撤稿原因

(a)基础生命科学;(b)健康科学;(c)环境科学;(d)自然科学;(e)商业与技术;(f)社会科学

注: C1—被期刊、出版商调查;C2—被所属公司、机构调查;C3—图像自我抄袭;C4—数据存在问题/疑虑;C5—作者行为不端;C6—同行评议造假;C7—文章自我抄袭;C8—数据错误;C9—篡改图片;C10—文本抄袭;C11—伪造/捏造数据;C12—伪造/捏造图像;C13—作者身份问题/担忧;C14—原作者反对出版;C15—不可靠的结果;C16—冒用作者身份;C17—结果问题/担忧;C18—图像问题/担忧;C19—文章抄袭;C20—委婉表达的剽窃;C21—不当行为-官方调查/结果;C22—结果/结论错误;C23—图像错误;C24—方法错误;C25—文本错误;C26—数据自我抄袭;C27—从出版平台移除;C28—利益冲突;C29—作者交流失误;C30—分析错误;C31—数据抄袭;C32—引用及归属问题/担忧;C33—不可靠的数据;C34—委婉表达的自我抄袭;C35—作者违反道德;C36—版权争议;C37—作者违反政策。

由图3及统计结果比较可知:(1)遭受期刊或出版机构的调查是OA论文被撤销的主要原因,在五个领域中排名第一。遭受公司或官方机构调查的情况在生物学、医学、物理学等自然工程类学科中占有稳定的比例,较常发生,在人文社科中作者机构的监管作用尚不显著,占比极小。(2)抄袭和剽窃是导致各领域OA论文被撤销的重要原因之一,其中最严重的是文字内容的抄袭,此外在生命科学领域和健康科学领域,图像抄袭也屡见不鲜,而抄袭数据则在商业与技术、自然科学领域均占一定比例,数据自我抄袭只在环境科学类研究中有所显现。(3)各领域对数据与结果的精确性和可靠性愈发重视。不可信、存在错误或令人疑虑的研究结果与结论是影响OA论文质量的关键因素,结合共现分析,发现其中有相当一部分被撤销论文是由数据引起的,表现为使用了错误的、存在问题的数据。在涵盖计算机科学的商业与技术类和自然科学类研究中,数据存在错误分别是频次第二和第三高的撤稿原因;在环境科学类和生命科学类研究中,数据问题与疑虑的影响同样巨大。(4)虚假同行评议是医学、物理、化学、生物等自然工程学科中出现的共性问题,在人文社会学科中则占比较低。除结论问题以外,人文社会学科在文献引用方面的问题也不容小觑。此外,在社会科学、生命科学、健康科学等领域的论文研究方法、研究分析中出现的谬误也受到重视。

2.4 国别分析

689篇OA期刊撤销论文共涉及64个国家与地区,其中中国被撤稿259篇,美国142篇,印度54篇,伊朗44篇,意大利31篇,排在第9、第10位的国家为德国、法国,撤稿数分别为18篇和17篇。选取撤稿数量排名Top10的国家,分别统计了各国撤稿频次排名前10的理由,并计算该原因的存在率(在该国中的出现频次/该国被撤销论文总数),结果如表3所示。

表3 不同国家OA期刊撤稿频次排名前10的撤稿原因及占比

注:原因编号说明同图3。| 排序 | 中国 | 伊朗 | 印度 | 德国 | 意大利 | 日本 | 法国 | 美国 | 英国 | 韩国 | ||||||||||

| 原因 | 占比 /% | 原因 | 占比 /% | 原因 | 占比 /% | 原因 | 占比 /% | 原因 | 占比 /% | 原因 | 占比 /% | 原因 | 占比 /% | 原因 | 占比 /% | 原因 | 占比 /% | 原因 | 占比 /% | |

| 1 | C1 | 19.7 | C6 | 65.9 | C3 | 24.1 | C2 | 27.8 | C2 | 19.4 | C3 | 27.8 | C3 | 29.4 | C2 | 30.3 | C4 | 26.1 | C7 | 20.0 |

| 2 | C6 | 14.3 | C1 | 61.4 | C1 | 22.2 | C12 | 27.8 | C18 | 19.4 | C2 | 27.8 | C9 | 23.5 | C3 | 19.7 | C15 | 17.4 | C1 | 16.0 |

| 3 | C3 | 12.7 | C13 | 50.0 | C4 | 16.7 | C5 | 22.2 | C19 | 16.1 | C11 | 22.2 | C4 | 11.8 | C4 | 18.3 | C8 | 17.4 | C3 | 16.0 |

| 4 | C17 | 12.4 | C5 | 47.7 | C2 | 11.1 | C3 | 16.7 | C7 | 12.9 | C9 | 16.7 | C8 | 11.8 | C15 | 17.6 | C1 | 13.0 | C4 | 12.0 |

| 5 | C15 | 12.0 | C10 | 47.7 | C6 | 9.3 | C1 | 11.1 | C20 | 12.9 | C22 | 16.7 | C2 | 11.8 | C1 | 14.1 | C17 | 13.0 | C8 | 12.0 |

| 6 | C4 | 11.6 | C16 | 45.5 | C17 | 9.3 | C7 | 11.1 | C10 | 12.9 | C12 | 11.1 | C11 | 11.8 | C21 | 14.1 | C2 | 13.0 | C20 | 12.0 |

| 7 | C7 | 10.8 | C7 | 13.6 | C7 | 9.3 | C21 | 11.1 | C1 | 9.7 | C1 | 11.1 | C18 | 11.8 | C5 | 13.4 | C5 | 13.0 | C9 | 12.0 |

| 8 | C8 | 9.7 | C14 | 13.6 | C9 | 9.3 | C11 | 11.1 | C17 | 9.7 | C8 | 11.1 | C12 | 11.8 | C8 | 12.7 | C14 | 13.0 | C19 | 12.0 |

| 9 | C2 | 9.3 | C2 | 6.8 | C22 | 7.4 | C24 | 11.1 | C14 | 9.7 | C23 | 11.1 | C25 | 5.9 | C11 | 12.7 | C7 | 8.7 | C27 | 12.0 |

| 10 | C20 | 8.9 | C19 | 6.8 | C24 | 7.4 | C18 | 11.1 | C28 | 9.7 | C14 | 11.1 | C29 | 5.9 | C23 | 12.0 | C25 | 8.7 | C26 | 12.0 |

不同国家高频原因分布具有如下特点:(1)被期刊、出版商调查(C1)与被所属公司、机构调查(C2)的情况在各国均较为普遍,但二者的分布截然不同。中、印、伊等发展中国家的C1占比高于C2,而美、意、日等发达国家与之相反,这可能与不同国家的科研审查和监管机制有关。(2)同行评议造假(C6)问题在发展中国家较为显著。其中在伊朗占比高达66%,该国撤稿原因具有较强的同质性。中、印的同行评议造假的占比也较高,分别为14.3%和9.3%,而该问题在欧美与其他东亚国家的发生率较低。(3)发达国家的OA期刊撤稿在数据和图像方面可能存在更多问题。因数据导致的高频撤稿原因主要包括数据错误(C8)、数据存在疑虑与问题(C4)和数据造假(C11),美、法同时存在以上三种情况,且占比均在10%以上,英、日至少其中一种情况的占比超过20%,中国等国家的有关问题相对轻微。数据造假问题涉及到的4个国家包括美、日、德、法,均为发达国家。日、德、法为图像问题(C3、C12、C18、C23)导致撤稿的高发国。(4)自我抄袭和抄袭他人分布情况迥异。前者是指被撤销论文作者重复使用自己已发表文章的内容而缺乏适当引用,最普遍的是图像自我抄袭(C3),美、日、法的占比均超过24%,还有部分为文字内容自我抄袭(C7)。抄袭他人的分布较集中,全文或段落抄袭(C19)集中在韩、意,文本抄袭(C10)集中在伊、韩,而抄袭剽窃在美、英、法、日等国发现较少。(5)在科研产出大国中,论文结果缺乏可靠性和准确性是广泛存在的一类撤稿原因,其中不可靠结果(C15)在中、美、英的占比分别为12%、17.6%、17.4%,结论或结果错误(C22)在日本的占比为16.7%,结果疑虑与问题(C17)在中、英、意、印4国中的占比均达9%。数据错误(C8)也相应地在这些国家呈高发趋势,结合原因共现图,发现结果问题与数据错误存在较高关联。

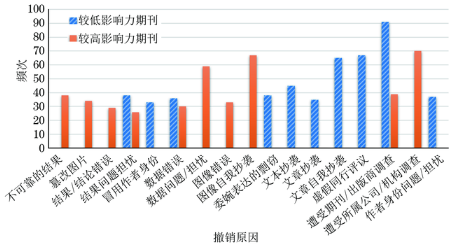

2.5 期刊影响因子的影响分析

为反映OA期刊数和撤稿数在影响因子上的分布情况,统计了2013—2017年的OA期刊,共计5346种,平均影响因子为1.979,75%的期刊影响因子低于2.53。如图4所示,将影响因子划分为8个区间(区间包含左端点,但不包含右端点),分别计算5年中每一区间所包含期刊数的均值。对标计算每一区间的OA撤稿频次,绘制比较折线。

图4 OA撤稿数与期刊数比较

随着影响因子升高,OA期刊数持续减少,影响因子在 [0,1) 区间的OA期刊数量最多。而撤稿数变化趋势呈峰状,撤稿数最多为影响因子在[3,4) 区间的期刊,其次为 [2,3) 区间,期刊基数最大的 [0,1) 和 [1,2) 区间的撤稿数也较多,其他区间的OA期刊撤稿数的变化趋势与期刊数基本一致。因此,本研究以峰值3为临界点,将影响因子≥3的期刊定义为较高影响力期刊,影响因子<3的期刊定义为较低影响力期刊,对比二者撤稿原因的异同。去除无日期标识记录后,较高影响力期刊的撤稿记录有294条,较低影响力期刊的撤稿记录有389条,数据量大体持平,分别统计高频撤稿原因Top10,如图5所示。

图5 高、低影响因子期刊撤稿原因比较

(1) 从调查主体来看,较高影响力期刊的撤稿大多经由机构或公司调查撤稿,也有部分由期刊或出版商的调查导致,但较低影响力期刊的撤稿则主要是受到期刊或出版商调查,而受公司或机构调查的概率较低。(2)从共性原因来看,在高、低影响力期刊撤稿中均出现的高频原因有3个,包括遭受期刊或出版商调查、数据错误、研究结果的疑虑与问题,后两个原因在高、低影响力期刊中出现的比例基本持平,这也佐证了OA期刊对数据与研究结果愈加重视的结论。(3)较低影响力期刊的异质原因主要分为两类,一类是抄袭问题,文本内容上的抄袭尤为严重,抄袭他人的情况占有相当大的比例;另一类是作者署名问题,体现为论文归属作者的争端、伪造作者身份等情况,此外虚假同行评议问题也十分突出,排名第二。(4)较高影响力期刊的异质原因则集中在论文数据、图像、结论的错误上,其中图像内容的自我抄袭是排名第二的高频原因,图片篡改和图片错误也属于高发问题,但抄袭他人的情况较为少见,因不可靠或错误的结果、结论而导致的撤稿也在较低影响力期刊中频繁出现。

3 结论与建议

综合以上分析,可以归纳出以下结论与建议。

(1) 数据驱动的科研范式带来科研监管新挑战。数据密集型科学已成为当今科学研究的第四范式[43]。不仅传统的自然工程学科以实验数据为考察对象,人文社会科学研究也越来越多基于数据挖掘知识,数据挖掘和可视化技术逐渐成为研究的重要环节,这使得数据和图像对论文的信度和效度具有举足轻重的作用。本研究分析证实,研究数据和图像是引起撤稿的一类重要原因,在各领域普遍存在且占比逐年增加,具体包括数据和图像的错误、虚假、存疑、抄袭等问题,通常研究结果和结论的不可靠或谬误也伴随出现,使研究难以得到采信。对科研工作者而言,在OA文章的撰写过程中,应以更严谨的态度对待研究数据和图像,确保其真实、客观、透明、可靠、可溯,经得起推敲和检验。而对于OA期刊及其出版商,应给予研究数据和图像更多重视,尝试建立符合期刊实际的科研数据、图像审查和管理系统,并在征得作者同意的情况下,探索增强研究数据层面OA的方案。

(2) 多元化OA科研监管主体。虽然OA论文被撤销原因种类繁多,且在不同领域、不同国家中分布各异,但相较于传统期刊论文,其受众广泛、获取及时的开放特性也为OA监管引入多元主体创造了有利条件。原因共现结果表明,与期刊和出版商、机构和公司高度相关的撤稿原因差异化明显,说明主体管理实施的侧重点不尽相同。期刊和出版商更多地在论文审稿流程中捕捉到作者行为失当或学术不端等显性问题,而作者所属单位和机构则在发现并处理研究客观性、真实性乃至利益冲突等隐性问题方面发挥了重要作用。因此两方作为监管的主要责任者,应加强联系合作,携手制定应对不同领域、覆盖各类问题的审查策略、处理措施、响应预案,内外结合、前后呼应,在微观上严控OA论文质量。此外,资助机构和政府领导下的科研监管部门理应成为重要的监管主体,运用多种手段、协调多方力量及时调查与处罚科研不端行为,并为制定相应法律政策提供参考建议。第三方社会机构与科研一线的广大工作者应作为广泛的补充监督力量,融入到全方位、宽覆盖、多领域的监管中来。

(3) 科研监管体系亟待进一步完善。在宏观层面,各国的OA论文及撤稿原因均有其特点,因此科研监管也应各有侧重,构建与实际国情相符、与时代发展相契的监管体系,重点解决本国存在的顽疾。对于中国,监管更是破局的关键一步,其结果关乎着我国的科研形象与国际话语权。本研究结果表明我国被撤销论文大多是由期刊或出版商调查发现的,科研单位及相关机构在监管中的作用尚不突出,因此我国可适当借鉴发达国家经验,在国家统一政策规划下,一方面要求科研人员的直属单位与机构加强调查程序与制度规范建设,在科研不端行为的防范与查处中承担更多责任,并给予论文作者制度范围内的申诉权力;另一方面由政府组建权威、独立、专业的管理部门,实现跨单位、跨领域、跨部门的管理监督,有效、严格、科学地处置学术不端行为,美国设立的科研诚信办公室是可参考范本之一。

(4) 优化期刊审稿流程与技术手段。在时间纵向上,应努力使OA文章的诸多问题在审稿阶段得到解决。不同领域的科研活动在理论方法的运用上呈现不同特征,为此各个学科、不同层级的期刊应完善与之相适的审查体系与审稿流程,把好质量关。根据分析,较低影响因子OA期刊的撤稿原因多是易于识别和发现的,例如文本内容的抄袭、作者版权、虚假同行评议等,且撤稿最终也多由期刊发起。这在一定程度上说明,此类期刊应注重加强论文出版前的规范性控制,建立追责和约束机制,最大限度地杜绝不端现象的出现;而较高影响因子OA期刊的撤稿原因可能更难以在审稿中甄别和捕捉,例如图像抄袭、数据疑虑、结论错误等,短期内难以被迅速、准确地识别,且撤稿主要由作者所在单位和机构发起,因此有关期刊既应增强与高校等科研机构在监督和调查上的联系合作,也应针对数据、图像等不易检测内容构建专门数据库,尝试应用机器学习等技术手段,探索自动化、高效率的问题识别方案。此外,各大出版商也应加强对旗下期刊审稿流程的评价管理与实践监督。

(5) 加强科研诚信多方教育宣传,提高科研工作者的规范性与自觉性。OA期刊撤稿有相当一部分是研究工作中的疏忽、错误以及科研成果具有争议性,甚至是缺乏审批流程、实验操作不当、与编辑沟通不足等导致的。即使在学术不端行为中,持续增多的“自我抄袭”的情况从某种程度上作为“科研不当行为”处理较为合适。这些问题可以通过加强科研诚信教育与指导,提高科研活动的规范性和严谨性以降低被撤稿的概率:科研监管部门应制定并下发切实可行的规范指南;科研资助部门应落实课题申报中的诚信教育活动,构建长效奖惩机制;期刊和出版商应在稿件系统中通过强制约束条款,帮助作者在论文提交前反复自查、自省;高校等科教机构应更广泛地开设学术诚信与规范教育课程,重点加强面向研究生等科研新生力量的宣传教育;科研工作者也应自觉抵制科研不端行为,努力端正和规范自身学术行为,共同营造良好的科研环境。

4 结语

基于Retraction Watch Database,筛选了2000年第一季度至2019年第一季度中OA论文的689条撤稿记录,以撤稿原因为主要研究对象,从原因共现、领域、国别、期刊影响因子等多维视角对OA论文展开了深入剖析,并基于研究结果提出了面向OA科研监管的几点结论与建议。

在如今的开放科学大背景下,人工智能生成的“虚假论文”频获发表[44,45],让人们意识到其背后深藏危机的严重性,如何保证OA论文的质量是值得深思的问题。但OA同样为解决这一问题提供了契机,无论是多元监管主体的引入,还是管理体系与审稿技术的完善优化,都是为了保证监管的全面性、有效性与可行性,从而采取全流程视角下的管理举措切实净化OA环境,推动OA长远发展。

本研究发现,OA期刊的撤稿原因也处于动态演变的过程中,在不同时间节点呈现出许多新特征、新趋势、新动向。但囿于数据集的规模,部分特征表现得尚不明显,也难以精确反映不同学科OA期刊撤稿的全貌,同时所选用的Retraction Watch Database也存在诸如收集范围具有倾向性、标识字段准确性不高、部分数据来源不清等问题,未来研究还应更广泛地融合多源数据。此外,我国贯通多主体、多平台的科研不端行为记录数据共享平台的建设也应尽快提上日程,并制定撤稿声明发布的规范标准,这不仅能为相关科研工作提供详实可靠的数据支撑,进一步推动法律制度的构建与完善,且对国家科研管理、资助、评价和教育工作具有重要意义。

参考文献

[1]Laakso M, Welling P, Bukvova H ,et al. The development of open access journal publishing from 1993 to 2009[J]. PLoS ONE, 2011,6(6):e20961.

[2]Bostrom N . Strategic implications of openness in AI development[J]. Global Policy, 2017,8(2):135-148.

[3]Miguel E, Camerer C, Casey K ,et al. Promoting transparency in social science research[J]. Science, 2014,343(6166):30-31.

[4]Gewin V . Data sharing:An open mind on open data[J]. Nature, 2016,529(7584):117-119.

[5]Ralf S . Initiative for the large-scale transformation to open access[EB/OL]. [2019-08-14]..

[6]Levin N, Leonelli S, Weckowska D ,et al. How do scientists define openness? Exploring the relationship between open science policies and research practice[J]. Bulletin of Science,Technology & Society, 2016,36(2):128-141.

[7]Web of Science. General search page [EB/OL].[2020-01-06]. .

[8]吴月辉 . 人类首次“看到”黑洞正面照[N]. 人民日报, 2019 -04-11(12).

[9]Collaborat E H T . First M87 event horizon telescope results. The shadow of the supermassive black hole[J]. Astrophysical Journal Letters, 2019,875(1):L1.

[10]Björk B C, Solomon D . Article processing charges in OA journals:Relationship between price and quality[J]. Scientometrics, 2015,103(2):373-385.

[11]Butler D . Investigating journals:The dark side of publishing[J]. Nature, 2013,495(7442):433-435.

[12]Bohannon J . Who's afraid of peer review?[J]. Science, 2013,342(6154):60-65.

[13]Beall J . Predatory publishers are corrupting open access[J]. Nature, 2012,489(7415):179.

[14]Sorokowski P, Kulczycki E, Sorokowska A ,et al. Predatory journals recruit fake editor[J]. Nature, 2017,543(7646):481-483.

[15]Budd J M, Sievert M, Schultz T R . Phenomena of retraction:Reasons for retraction and citations to the publications[J]. The Journal of the American Medical Association, 1998,280(3):296-297.

[16]He T W . Retraction of global scientific publications from 2001 to 2010[J]. Scientometrics, 2013,96(2):555-561.

[17]Ribeiro M D, Vasconcelos S M R . Retractions covered by Retraction Watch in the 2013—2015 period:Prevalence for the most productive countries[J]. Scientometrics, 2018,114(2):719-734.

[18]Li G W, Kamel M, Jin Y L ,et al. Exploring the characteristics,global distribution and reasons for retraction of published articles involving human research participants:A literature survey[J]. Journal of Multidisciplinary Healthcare, 2018,11:39-47.

[19]Chambers L J, Michener C M, Falcone T . Plagiarism and data falsification are the most common reasons for retracted publications in obstetrics and gynecology[J]. BJOG:An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 2019,126:1134-1140.

[20]Wang T, Xing Q R, Wang H ,et al. Retracted publications in the biomedical literature from open access journals[J]. Science and Engineering Ethics, 2019,25(3):855-868.

[21]Atlas M C . Retraction policies of high-impact biomedical journals[J]. Journal of the Medical Library Association, 2004,92(2):242-250.

[22]Resnik D B, Wager E, Kissling G E . Retraction policies of top scientific journals ranked by impact factor[J]. Journal of the Medical Library Association, 2015,103(3):136-139.

[23]Newman A B . Plagiarism:Policy and practice[J]. The Journals of Gerontology:Series A, 2019,74(4):499.

[24]张春博, 丁堃, 刘则渊 . 撤销论文信息计量的研究综述[J]. 图书情报知识, 2018(4):53-66.

[25]田瑞强, 姚长青, 潘云涛 . 被撤销论文的学术不端行为及应对策略研究[J]. 中国科技期刊研究, 2019,30(9):937-943.

[26]任艳青, 靳炜, 翁彦琴 . 撤销论文的学术不端行为新特征及启示[J]. 中国科技期刊研究, 2019,30(12):1251-1258.

[27]叶青, 林汉枫, 张月红 . 图片中学术不端的类型与防范措施[J]. 编辑学报, 2019,31(1):45-50.

[28]王凤产 . 中国撤稿现状调查[J]. 中国科技期刊研究, 2019,30(12):1360-1365.

[29]李艾丹, 张希, 梁冰 . 中国学者发表的国际科技论文被撤销现象分析[J]. 中国科技期刊研究, 2019,30(10):1034-1038.

[30]刘清海 . 国际期刊我国学者论文被撤销情况与分析——基于Retraction Watch网站结果[J]. 中国科技期刊研究, 2016,27(4):339-345.

[31]刘红, 胡新和 . 国际学术期刊撤销已发表论文的实证分析——以ScienceDirect数据库为例[J]. 中国科技期刊研究, 2011,22(6):848-852.

[32]张路 . 基于Scopus数据库的撤销会议论文研究[J]. 情报工程, 2017,3(5):33-42.

[33]范姝婕, 付晓霞 . 2008—2017年中国作者科学引文索引扩展版(SCI-E)收录论文撤稿情况分析及思考[J]. 编辑学报, 2019,31(1):51-55.

[34]Beall J . . Criteria for determining predatory open-access publishers[J/OL]. Scholarly open access, 2012[ 2019-09-20]. .

[35]Wicherts J M . Peer review quality and transparency of the peer-review process in open access and subscription journals[J]. PLoS ONE, 2016,11(1):e0147913.

[36]Enserink M . As open access explodes,how to tell the good from the bad and the ugly?[J]. Science, 2012,338(6110):1018.

[37]Retraction Watch. How you can support Retraction Watch[EB/OL]. [2019-08-11]..

[38]Jeffrey B . What a massive database of retracted papers reveals about science publishing's ‘death penalty’[J/OL]. Science, 2018[2019-08-11]. .

[39]Marcus A, Oransky I . Science publishing:The paper is not sacred[J]. Nature, 2011,480(7378):449.

[40]Abritis A, McCook A . Retraction Watch. Cash bonuses for peer-reviewed papers go global[J/OL]. Science, 2017[ 2019-08-11]. .

[41]Archambault É, Amyot D, Deschamps P ,et al. Proportion of open access papers published in peer-reviewed journals at the European and world levels—1996—2013[EB/OL].[2019-08-11]. .

[42]Retraction Watch. Retraction Watch Database user guide appendix A:Fields[EB/OL]. [2019-08-08]..

[43]吴金红, 陈勇跃 . 面向科研第四范式的科学数据监管体系研究[J]. 图书情报工作, 2015,59(16):11-17.

[44]MIT News. How three MIT students fooled the world of scientific journals[EB/OL]. [2019-08-13]..

[45]Darbyshire P . Fake news. Fake journals. Fake conferences. What we can do[J]. Journal of Clinical Nursing, 2018,27(9/10):1727-1729.