【摘 要】[目的] 了解中国地学科技期刊互联网+新媒体技术的应用现状、效果和存在的问题,为提高我国地学科技期刊的宣传能力和影响力提供参考。[方法] 围绕期刊网站、优先数字出版、邮件推送、微信公众平台、专辑论文推送、精品论文推送和期刊App 7个技术服务设计问卷,面向所提取的中国地学科技期刊定向发放问卷;同时利用网络搜集、定向咨询的方式完善调查结果。[结果] 85%的地学科技期刊拥有自建网站,全部样本期刊实现在线投审稿服务。应用最多的前三个服务依次是优先数字出版、邮件推送和微信公众平台,但后两个服务的应用以基本内容和基本功能为主;期刊独立App的应用基本空白。SCI期刊和CSCD核心库期刊的互联网+新媒体技术应用现状更好,地理学期刊次之,CSCD扩展库期刊还有较大的发展空间。应用效果方面,影响因子提升以及获得奖励和项目资助排在前两位,而CSCD核心库期刊最突出应用效果是被核心数据库或者其他主要数据库收录。[结论] 当前我国地学科技期刊对于互联网+新媒体技术的应用尚不充分,仍有较大的推广和挖掘空间,但其促进期刊发展的积极作用已被普遍认可,而专业人力资源问题是技术推广的关键。

【关键词】互联网;新媒体;地学期刊;科技期刊

作为大众创业、万众创新的重要工具和载体,互联网正与经济社会各领域深度整合,不断推动技术进步、效率提升和组织变革,这场变革也被形象地称为“互联网+”。简单地理解,“互联网+”就是互联网+各个传统行业,即利用互联网的平台、技术,乃至互联网思维,融合甚至改造传统行业[1]。与此同时,多种新媒体以其传播迅速、内容丰富、能与受众双向互动、传播场所多元化、传播行为个性化等优势改变人们的阅读习惯,使信息传播中心化及传统媒体独领风骚的局面迅速被打破[2]。传统媒体的互联网转型是媒体发展的必然趋势[3],同样,作为学术成果和学术思想交流的重要媒介,在互联网+新媒体时代,科技期刊传统而单一的传播方式也必将受到“互联网+”和不同移动终端快速发展的冲击,因此,传统的信息传播手段已不能满足当前科技期刊快速传播的需求。积极推动科技期刊传播方式的变革是期刊可持续发展的重要内容,这将促使现代科技期刊在出版和传播方式上的转型升级和融合发展。

新媒体浪潮下,移动互联网技术的发展如火如荼,学术期刊必须顺应形势,用积极的态度和措施来面对新的挑战。当前,有关学术期刊和新媒体的研究较多,主要集中在以下几方面:(1)学术期刊应用新媒体在出版模式和传播能力方面的研究[4];(2)新媒体时代下围绕期刊编辑的讨论[5];(3)学术期刊与新媒体的融合现状、存在的问题和原因等[6]。上述研究大多是从宏观角度切入的理论分析,以期刊和期刊集群为研究对象的居多,针对某一学科或者特定类别期刊的分析较少;且较大一部分研究并未切实分析具体的新媒体技术,涉及具体技术的研究也主要围绕微博、微信等展开。

为使研究更具参考价值和代表性,本文将研究对象扩展到地学大类学术期刊,探讨我国地学科技期刊对新媒体技术的应用现状、应用效果、现存问题以及总体态度。当前,鲜有关于这些内容的系统研究。我国十分重视科技期刊国际影响力提升以及科技期刊服务学科乃至科技发展,因此,在知识快速更新发展的国际竞争背景下,在客观、翔实的数据支撑下,研究当前我国地学科技期刊对互联网+新媒体技术的应用现状、应用效果和存在的问题以及持有的态度,有助于了解中国地学科技期刊接纳新技术,与时俱进、顺应时代发展的速度与能力。

本文将地学期刊按主要收录数据库分为SCI期刊、CSCD核心库期刊、CSCD扩展库期刊三类,同时根据期刊所属学科提取出地理学科技期刊。从地学科技期刊、三类科技期刊及地理学科技期刊三个对象层面,通过定向发放调查问卷,调查以上对象在期刊网站、优先数字出版[7,8]、邮件推送[9,10]、微信公众平台[11]、专辑论文推送、精品论文推送和期刊App[12,13] 7个方面的应用现状及效果,系统总结当前我国地学科技期刊应用互联网+新媒体技术的程度以及现存问题,了解地学科技期刊对新媒体技术的推广范围和态度,以期为我国科技期刊的出版模式和传播能力建设、影响力与显示度的提升提供参考与指导,为我国科技期刊传播方式的变革和快速发展提供理论指导。

1 数据及方法

1.1 地学科技期刊分类及研究对象确定

本研究的样本期刊不包含香港、澳门和台湾地区出版的期刊,共将地学科技期刊分为CSCD核心库期刊、CSCD扩展库期刊和SCI期刊三类,并单独提取出地理学科技期刊。

地学科技期刊的分类主要从期刊收录角度出发,中文期刊以2017—2018年度中国科学引文数据库(Chinese Science Citation Database,CSCD)为准,分为CSCD核心库期刊和CSCD扩展库期刊两类。根据期刊的二级学科及期刊主题,同时为保证期刊的代表性,保留了核心库中自然地理学的全部期刊、遥感类期刊,以及相对更综合更具有代表性的期刊,同时将其中的SCI收录期刊归到地学SCI期刊样本中,最终,提取得到地学CSCD核心库期刊31种、地学CSCD扩展库期刊4种。英文期刊的数据来源于Web of Science下的2017年版Journal Citation Reports(JCR)。考虑到部分地学期刊发文内容比较广,所属学科分类可能不在地学领域,为保证研究对象提取的完整性,在选择期刊主题分类(Category)时,将所有可能包含地学期刊的主题全部勾选,具体包括 Environment Sciences; Geography; Geography, Physical; Geology; Geosciences, Multidisplinary和Remote Sensing 6个主题。检索到的目标期刊总数为18种,经人工查证确认,剔除2种非中国大陆地区出版的期刊以及5种与研究主题偏离较大的期刊。加上CSCD数据库中提取的SCI收录期刊,最终确定SCI期刊的样本数为12种。

基于上述47种地学科技期刊样本,依托JCR和2017—2018年度CSCD数据库中的期刊学科信息、主题信息以及期刊的刊登范围,提取得到我国地理学科技期刊共23种,含SCI期刊6种、CSCD扩展库期刊1种,其余均为CSCD核心库期刊。

1.2 地学科技期刊互联网+新媒体技术应用现状调查

通过调查问卷形式完成对我国47种地学科技期刊应用互联网+新媒体技术的现状数据收集。选择当前比较主流且对期刊宣传发展有积极作用的技术与服务,主要围绕期刊网站、优先数字出版、邮件推送、微信公众平台、专辑论文推送、精品论文推送和期刊App 7个方面调查我国地学科技期刊应用互联网+新媒体技术的现状及效果。对于未收到反馈或无效问卷的期刊,通过多途径查证、定向咨询等方式搜集相应信息,但仍存在个别期刊的部分服务情况无法获取,但其数量较少,不影响总体分析结果。

2 结果与分析

2.1 我国地学科技期刊样本的基本情况

3类地学科技期刊样本出版信息统计如表1所示。可以看出,3类样本期刊的总数为47种,SCI期刊、CSCD核心库期刊和CSCD扩展库期刊分别为12、31、4种,共有24种期刊的主办单位包含中科院及其下属院所(唯一主办单位或者共同主办单位),共占样本期刊总数的51%。出版语言方面,全部SCI期刊的出版语言均为英文。CSCD核心库期刊和CSCD扩展库期刊的出版语言以中文为主,部分为中英双语混排出版。以双月为周期出版的期刊数量占57%,其次是月刊,季刊只有7种。总体而言,SCI期刊的出版频率较高,月刊和双月刊的占比相同;CSCD核心库期刊中出版周期小于等于双月的期刊数量占总数的93.5%,说明该类期刊的稿源相对充足,出版信息量大、周期短;CSCD扩展库期刊的出版频率较低,以季刊为主。

表1 3类地学科技期刊样本出版信息统计

注:a不包含香港、澳门和台湾地区出版的期刊;b主办单位中只要包含中科院或者下属院所即按院内期刊计算。| 期刊分类 | 数量a | 主办单位b | 出版语言 | 出版周期 | |||||

| 中科院内 | 中科院外 | 中文 | 英文 | 中英混排 | 月刊 | 双月刊 | 季刊 | ||

| SCI期刊 | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 5 | 5 | 2 |

| CSCD核心库期刊 | 31 | 18 | 13 | 25 | 2 | 4 | 7 | 22 | 2 |

| CSCD扩展库期刊 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |

| 总数 | 47 | 24 | 23 | 29 | 14 | 4 | 13 | 27 | 7 |

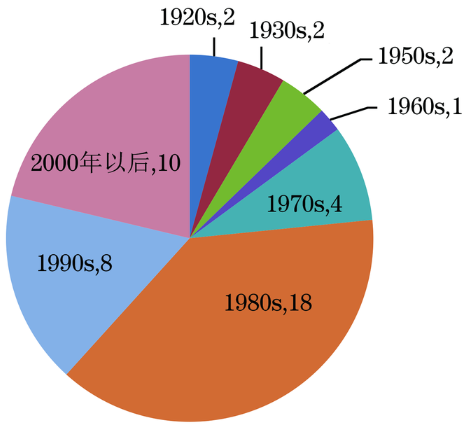

1980s是地学期刊的创办高峰期,近40%的期刊都是在这一时期创办的,其中有10种期刊属于中科院内期刊。1980s前创办的期刊总和仅为11种(图1)。SCI期刊的创办时间相对较晚,41.7%的期刊是2000年以后创办的。相对而言,CSCD核心库期刊的创办时间更早、时间跨度更长,但以1980s为主,占总数的近一半。综上可以发现,20世纪80年代开始我国地学领域的科学研究逐渐活跃,地学科技期刊陆续涌现。

图1 不同时期创办的地学科技期刊数量统计

2.2 地学3类科技期刊互联网+新媒体技术应用情况的对比分析

(1) SCI期刊。12种SCI期刊开通的服务或功能以优先数字出版(10种期刊)、邮件推送(7种期刊)和微信为主,个别期刊开通了专辑论文(4种)和精品论文(1种)推送(表2)。上述期刊的社交媒体以微信平台为主,主要发布每期或者单篇论文。邮件推送的内容主要为每期论文的基本信息,对于再加工信息的发布很少。网站方面,只有7种期刊有自建网站,其余均使用出版商开发的网站,5种期刊同时拥有自建网站和出版商开发的网站。相对而言,SCI期刊的海外出版商网站功能比较全面,具有在线投审稿等常用功能,可见所有SCI期刊都实现了现代化在线办公。

表2 各类地学期刊应用不同服务的数量及比例统计

注:a拥有自建网站、合作出版商开发网站以及二者均有的期刊数分别为7、7、5种;b对应的数量分别为30、1、3种;c对应的数量分别为3、1、0种;d对应的数量分别为20、9、6种。| 功能/服务 | SCI期刊 | CSCD核心库期刊 | CSCD扩展库期刊 | 地理学期刊 | ||||

| 数量 /种 | 占比 /% | 数量 /种 | 占比 /% | 数量 /种 | 占比 /% | 数量 /种 | 占比 /% | |

| 期刊网站 | 12a | 100.00 | 31b | 100.00 | 4c | 100.00 | 23d | 100.00 |

| 优先数字出版 | 10 | 83.33 | 21 | 67.74 | 1 | 25.00 | 15 | 65.22 |

| 微信 | 5 | 41.67 | 16 | 51.61 | 2 | 50.00 | 12 | 52.17 |

| 邮件推送 | 7 | 58.33 | 15 | 48.39 | 1 | 25.00 | 9 | 39.13 |

| 专辑论文推送 | 4 | 33.33 | 5 | 16.13 | 0 | 0.00 | 4 | 17.39 |

| 精品论文推送 | 1 | 8.33 | 7 | 22.58 | 0 | 0.00 | 4 | 17.39 |

| 期刊App | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

| 在线投审稿 | 12 | 100.00 | 31 | 100.00 | 4 | 100.00 | 23 | 100.00 |

| 过刊浏览 | 11 | 91.67 | 30 | 96.77 | 4 | 100.00 | 21 | 91.30 |

(2) CSCD核心库期刊。所列的7种服务中,90.32%的CSCD核心库期刊至少开通了一种,开通三种及以上的期刊数量占总数的35.48%,说明在互联网+新媒体技术的应用方面,该类期刊相对更与时俱进。31种期刊中,18种开通了微信等社交媒体平台,相对其他两类期刊,微信推送内容更丰富,包含学科热点和学术推广及市场营销等基本出版信息以外的内容。除1种期刊采用合作出版商开发的网站外,其余期刊全部拥有自建网站(表2),自建网站投入使用年份基本在2000年以后。所有期刊都开通了在线投审稿功能,说明CSCD核心库期刊全部实现了现代化办公,重视期刊自建网站的功能和价值。此外,所有期刊网站都提供免费的全文浏览和下载服务,13种期刊甚至开通了HTML交互式浏览模式,说明在新媒体新技术运用方面,核心库期刊走在更前列。

(3) CSCD扩展库期刊。CSCD扩展库期刊的总样本数较少,出版周期以季刊为主,这可能反映出该类期刊的稿源相对不足。3种CSCD扩展库期刊有自建网站,但所有期刊都实现了在线投审稿(表2),网站提供的功能相对SCI期刊而言比较简单,以过刊浏览为主。微信、邮件推送也只是最基本的功能。精品论文、专辑论文的推送尚未开始。

2.3 地理学科技期刊互联网+新媒体技术应用情况分析

本文统计的23种地理学科技期刊均有网站,有20种期刊拥有自建网站,9种期刊使用合作出版商开发的网站。91.30%的期刊至少开通了一种所统计的服务。优先数字出版、微信、邮件推送是开通最多的3项服务,提供优先数字出版服务的期刊占总数的65.22%。52.17%的期刊开通了微信,实现了利用微信平台发布论文信息的功能,其中8种期刊提供微信在线投稿查稿功能,近一半开通微信的期刊同时提供学科热点内容和学术推广及市场营销推介,说明地理学科技期刊对微信平台的利用相对其他类别地学科技期刊而言更充分。邮件推送仍以每期发文的目次信息和基本内容为主。35.78%的期刊开通了精品论文推送服务,另有4种尚未开通该服务的期刊认可其作用。

2.4 地学科技期刊互联网+新媒体技术应用效果及评价

对开通至少一种所统计服务或者功能的期刊应用效果进行调研,发现26种期刊开通以上服务或者功能后,期刊发展明显加快,影响力也有比较明显的提升,主要包含被重要的数据库收录(如中文核心数据库、EI、SCI等)、影响因子明显提升、期刊获得重要的奖项或者项目资助(表3)。说明一半以上的期刊采用以上服务或功能后期刊提升效果明显,虽然不能确定这些提升全部是以上服务或者功能贡献的,也无法定量判断贡献有多大,但至少可以辅助证明采用以上服务或功能的必要性。

表3 采用互联网+新媒体技术后不同指标变化下的期刊及数量统计

| 指标变化 | 期刊数量 /种 | 期刊名称 |

| 影响因子有明显提升 | 10 | 《地理科学》、Journal of Arid Land、《中国沙漠》《遥感技术与应用》《湿地科学》《干旱区研究》《地学前缘》《地理研究》、Journal of Palaeogeography、《湖泊科学》 |

| 获得重要的奖项或者项目资助 | 10 | Journal of Oceanology and Limnology、Geoscience Frontiers、Chinese Geographical Science、Journal of Arid Land、《中国沙漠》《遥感技术与应用》《地理研究》《地理学报》《湖泊科学》《地理科学》 |

| 被其他主要数据库收录 | 8 | 《地理与地理信息科学》《地学前缘》《地理研究》《地理学报》、Journal of Palaeogeography、《湿地科学》《干旱区研究》《干旱区地理》 |

| 被中文核心数据库收录 | 7 | 《中国沙漠》《遥感技术与应用》《湿地科学》《干旱区研究》《干旱区地理》《地理与地理信息科学》《地学前缘》 |

| 被EI数据库收录 | 2 | 《湖泊科学》《地学前缘》 |

| 被SCI数据库收录 | 1 | Journal of Palaeogeography |

结合表3及调查结果发现,Journal of Arid Land、Journal of Palaeogeography、Geoscience Frontiers、《地学前缘》《地理研究》《湖泊科学》《湿地科学》《中国沙漠》等期刊在应用互联网+新媒体技术后影响力提升幅度较大,这些期刊也是各领域内特色突出、具有代表性的期刊,说明新技术和新媒体的应用与期刊的发展水平是相互促进的,先进的宣传手段能够加速期刊的发展,同样,期刊发展得越好,其对期刊影响力的提升就越重视,投入到期刊整体质量提升方面的精力和财力越多。

同时对于期刊针对上述技术的应用态度进行调研。总体而言,SCI期刊、CSCD核心库期刊和CSCD扩展库期刊以及地理学期刊对互联网+新媒体技术普遍持肯定态度,积极态度具体包括提升期刊的影响力及知名度、增加文章的利用率、宣传期刊等(表4),同时,对于优化期刊服务能力、顺应时代潮流和促进科学发展等方面也得到了地学期刊的认可,认为上述服务作用不明显的期刊占6.90%。调查存在的问题时发现,3类期刊均有一定的顾虑,SCI期刊和CSCD扩展库期刊相对更明显,人力资源不足,尤其是专业人员缺乏的问题最突出,这也是学术出版领域乃至整个出版领域普遍存在的问题[2,14-15]。同时,需要在编辑的精心策划下,全方位利用上述服务,设计多形式的推送内容向优选的对象进行推送,以提供优质服务,多角度集中宣传期刊,这也是前人研究我国学术期刊应用新媒体技术提出的需要加强的方面[14,16]。

表4 地学科技期刊对采用所调查技术的态度及建议

| 态度 | 占比 /% | 问题及建议 | 占比 /% |

| 提升期刊的影响力及知名度 | 37.93 | (专业)人力资源不足 | 13.79 |

| 提高文章的被下载、阅读及应用率 | 24.14 | 注重推送内容及呈现形式 | 10.34 |

| 提高期刊的宣传能力 | 20.69 | 提高多媒体宣传的广度和渠道 | 6.90 |

| 优化期刊服务能力 | 10.34 | 精选宣传对象 | 3.45 |

| 顺应时代发展 | 10.34 | 需要编辑精心策划 | 3.45 |

| 扩大期刊读者群 | 6.90 | ||

| 服务科学发展 | 6.90 | ||

| 作用不显著 | 6.90 |

3 讨论

利用网站传播是目前新媒体传播最主要的一种方式,科技期刊的发展也不例外。通过自建网络平台,能够整合所有的网络资源,并且做到重点突出,分门别类地处理文字等信息[17]。85%的地学科技期刊拥有自建网站,所有样本期刊均提供在线投审稿服务,可以实现远程规范化办公,实现出版流程数字化。所以下一步应将重点放在完善与加强期刊网站建设与管理上,将门户网站建设成期刊的一张学术名片,提升期刊的品牌知名度。68%的地学科技期刊开通了优先数字出版服务,最早开通该服务的期刊以SCI期刊为主,说明SCI期刊更注重缩短出版周期,以服务作者、抢占优秀成果发表先机。地学科技期刊并没有充分挖掘和利用微信平台,开通微信的部分期刊甚至没有基本的查稿、发文浏览等功能。从统计结果来看,地学科技期刊微信公众号推送消息数量较少、推送频率不高。从推送内容来看,主要以期刊整期出版信息、写作及投稿指南等基本内容为主,与期刊、学科有关的资讯较为缺乏。由此可见,地学科技期刊对微信公众平台的使用尚停留在初期阶段,还没有真正发挥微信公众平台的传播、交流作用。而期刊App方面,地学科技期刊的应用尚未开始,还需要努力提升期刊的多渠道宣传意识。不仅地学期刊,我国拥有App的学术期刊数量也很少[14,17]。

总体而言,地学科技期刊比较认可互联网+新媒体技术在促进期刊发展、提高期影响力方面的作用,比较担忧的问题主要集中在人力资源和专业人才方面。对各期刊采用以上服务的效果调研发现,期刊影响力的提升主要体现在被重要的数据库收录(如中文核心数据库、EI、SCI)、影响因子明显提升、期刊获得重要的奖项或者项目资助等方面,影响因子和获奖及资助是数量最多的两项。而总体发展较好的期刊也是应用上述技术较多的期刊,这间接印证了新技术和新媒体的应用与期刊的发展水平相互促进、相得益彰的关系。

综合来看,中国地学科技期刊对互联网+新媒体技术的应用尚处在起步阶段,采用以上服务的期刊数量及开通的服务种类较少,还有一部分期刊尚未开始采用以上新媒体技术来提升期刊的影响力和学术品牌。陶华等[18]对基于《中国科技期刊引证报告》提取到的118种地学核心期刊应用新媒体的情况研究得出,目前我国地学核心期刊新媒体应用情况整体呈现“少而散”的特点,应用新媒体的期刊数量偏少,所用新媒体服务类型也较为单一,在新媒体的应用、经营、推广等方面还存在着明显的不足,这与本研究得出的结论较为一致。但相对而言,目前我国地学领域多数优秀科技期刊具备开通上述服务的条件,如资金方面,普遍获得过不同级别的项目资助,而且整体上拥有期刊自建网站的比例非常高,门户网站的建立为其他服务的开通奠定了基础,如优先数字出版、邮件推送、精品论文和专辑论文推送,都可以直接在期刊网站或者借助期刊的在线办公平台实现,同时也为微信公众平台和期刊App的宣传奠定了基础。因此,我国地学科技期刊需要进一步加强意识,充分利用互联网+新媒体技术,全方位、多渠道地宣传期刊以及宣传优秀的科研成果。

4 结论

本研究将地学科技期刊按主要收录数据库分为SCI期刊、CSCD核心库期刊和CSCD扩展库期刊3类,样本数量分别为12、31、4种,51%的样本期刊为中科院或者下属院所主办的期刊。单独提取得到地理学期刊样本为23种,院内期刊比例为73.91%。我国地学科技期刊大部分创办于1980s及以后,占总数的77%。CSCD核心库期刊创办的时间相对更早,SCI期刊起步较晚,出版刊期以双月和单月为主,CSCD扩展库期刊出版周期较长。

47种地学科技期刊中,85%的期刊拥有自建网站,所有期刊均提供了在线投审稿服务,实现出版流程规范化、数字化。所调查的服务中,采用最多的是优先数字出版、邮件推送和微信,但邮件推送和微信只是围绕基本内容和基本功能展开,没有深入应用。对于专辑论文和精品论文的推送尚处于起步阶段。调查的所有期刊样本均没有期刊独立的App。SCI期刊和CSCD核心库期刊对互联网+新媒体技术的应用比例更高、开通的服务种类更多,地理学期刊次之,CSCD扩展库期刊还有较大发展空间。在应用互联网+新媒体技术的效果方面,影响因子提升以及获得奖励和项目资助是反馈最多的两项,对于CSCD核心库期刊,最突出的影响是被核心数据库或者其他主要数据库收录。此外,总体发展较好的期刊往往对于上述技术的应用也更充分。虽然当前我国地学科技期刊对于互联网+新媒体技术的应用尚处于起步阶段,但普遍认可互联网+新媒体技术在宣传期刊、提升期刊影响力以及促进期刊发展方面所发挥的积极作用。在对上述技术应用的顾虑方面,目前普遍担心的问题是人力资源不足,同时也提出了重视个性化内容、针对性服务的建议。因此,中国地学科技期刊应当与时俱进、顺应发展,充分利用当前现代化的技术手段,全方位地宣传优秀的科研成果,服务科学发展,进而促进期刊实现可持续的良性发展。

参考文献

[1]高峻.农业综合类核心期刊“互联网+”发展现状研究[J].中国科技期刊研究,2017,28(10):941-947.

[2]张学颖,罗萍,邓强庭.学术期刊新媒体办刊的新思路探讨[J].中国科技期刊研究,2019,30(5):525-530.

[3]李桦,聂献忠.我国高校学报微信公众平台运营分析——以2014年版北大《中文核心期刊要目总览》高校学报为例[J].出版广角,2016(14):39-41.

[4]夏登武.新媒体时代科技学术期刊信息传播的路径拓展[J].中国科技期刊研究,2012,23(1):129-132.

[5]钱筠,郑志民.新媒体环境中学术期刊编辑个人知识管理的新途径[J].编辑学报,2016,28(1):69-71.

[6]张强,田旭,郑小光,等.学术期刊与新媒体融合发展实践探索[J].编辑学报,2017,29(6):571-573.

[7]周庆辉,陈红云,张晶,等.DOI与CrossRef在科技期刊出版中的作用[J].编辑学报,2009,21(1):67-69.

[8]“学术期刊优先数字出版”介绍[EB/OL].[2019-09-01]..

[9]郭媛媛,黄延红,侯修洲,等.通过邮件精准推送实现学术论文高效传播[J].中国科技期刊研究,2015,26(11):1227-1231.

[10]崔轶,包雅琳,姜永茂.媒介融合背景下医学科技期刊的全媒体出版方案实践探究[J].中国科技期刊研究,2017,28(6):521-525.

[11]张海东,孙继华.科技期刊微内容传播的思考[J].中国科技期刊研究,2015,26(9):925-930.

[12]文艳霞.阅读类App的发展与出版机构的对策[J].科技与出版,2012(7):10-12.

[13]文艳霞.移动互联环境下的App与期刊App[J].出版发行研究,2012(9):82-85.

[14]郭伟.学术期刊融合新媒体需要解决的关键问题[J].编辑学报,2018,30(2):137-140.

[15]王晴,包旖旎.融合发展,同生共赢——论科技期刊与新媒体融合发展[J].出版广角,2019(2):10-13.

[16]李亚卓.学术期刊与新媒体融合的路径探析[J].新媒体研究,2018(19):80-81.

[17]李帛珊.新媒体环境下科技期刊的发展探略[J].新媒体研究,2018(22):125-127.

[18]陶华,朱强,宋敏红,等.地学核心期刊新媒体应用情况分析[J].中国科技期刊研究,2015,26(4):414-417.