【摘 要】[目的] 通过分析学术期刊在突发公共卫生事件中可承担的社会责任,总结学术期刊工作者抗击新冠疫情的做法,为学术期刊更好地在公共卫生事件中发挥作用、履行社会责任提供参考。[方法] 通过文献查阅、案例搜集、数据统计分析等方法,总结新冠疫情暴发以来学术期刊结合工作特点为抗击疫情所作的贡献。[结果] 学术期刊在抗击疫情过程中做了很多工作,医学类期刊审稿时效和质量并举,确保最新科研成果以最快速度、高质量发表;非医学类期刊积极融入,结合专业特色策划选题,引导经济社会正向发展;新型出版模式能有效缩短出版周期,优化疫情防控的学术支撑平台;综合利用各种新媒体资源,丰富服务内容,提升服务效果。[结论] 学术期刊应在新冠肺炎疫情防控中承担相应的社会责任,在疫情过后也应继续发挥其抗疫成果传播和精神引领作用。

【关键词】新冠肺炎;突发公共卫生事件;学术期刊;社会责任

2020年初暴发的新冠肺炎疫情给人民群众的生命健康和国家经济社会发展带来了巨大的挑战,社会各界众志成城为抗击疫情贡献力量。此次抗击疫情中出现的一些问题需要解决,新型冠状病毒作用机制及防治方法、社会各界有效开展疫情防控的措施、疫情过后相关治理模式的改进等值得学术界探究。学术期刊作为思想、文化的传播平台,所肩负的社会责任不容忽视[1]。学术期刊在突发公共卫生事件中可以承担什么社会责任?

目前,从学术期刊在突发公共卫生事件中的社会责任角度进行的研究很少。面对公共卫生事件,国内学者的研究大部分集中在公共卫生事件相关的领域,如针对SARS和新冠肺炎的病原、病理等方面的医学研究,还有一部分交叉学科的研究,如将SARS或新冠肺炎疫情与社会经济、政治结合,为其他行业抗疫提供理论参考等。在中国知网中以“期刊”且“公共卫生事件”为论文主题关键词,仅搜索到33条结果,经筛选得到与学术期刊在公共卫生事件中的社会责任直接相关的研究文献不足20篇,其中大部分是通过总结单刊在疫情中的应对措施,呈现学术期刊在疫情中的责任,如游苏宁[2]和田力[3]分别通过总结《中华内科杂志》和《中华护理杂志》在SARS疫情期间的快速审稿、发稿的实践,展现了医学期刊在抗疫中发挥的作用;颜廷梅等[4]分析了《中国实用内科杂志》在新型甲型H1N1流感暴发期间的多项举措及责任担当;丁云秋等[5]对SARS期间所有医学期刊的反应进行研究,指出SARS期间国内医学期刊反应迟滞,并分析原因,提出相应的对策;刘冰[6]对中华医学会杂志社在新冠肺炎疫情中的做法进行总结。但如何在突发公共卫生事件中发挥作用、尽到社会责任,不仅是医学期刊,更应该是整个学术期刊界值得深思的话题。基于此,本文着重分析学术期刊在突发公共卫生事件中可承担的社会责任,总结其在抗击新冠肺炎疫情中的思路举措,希望能够抛砖引玉,促进更多学术期刊人对这个问题的思考与行动。

1 学术期刊在突发公共卫生事件中可承担的社会责任

1.1 优化信息传播,促进相关科研成果的传播与技术创新

学术期刊记载着大量学科信息内容,既是展示最新科研成果和技术经验的平台,又是深化科学研究、创新科研方向、促进研究成果转化为科学技术的催化剂[7]。面对突发的公共卫生事件,学术期刊应该不断优化信息传播的内容、表现形式和传播途径,以促进相关科研成果的传播、学习和技术创新。新冠肺炎疫情威胁着人民群众的生命安危,截至2020年2月4日24时,国内累计报告确诊病例已经达到24324例,新冠肺炎病毒较强的传染力、一定的致死率及众多未知性给人民健康和国家经济发展带来了压力。科研工作者需争分夺秒地对病毒的病原、有效药物和疫苗等方面进行攻关并高效交流研究方法、研究思路、研究成果和深化研究方向;医务工作者急需学习抗疫一线中的优秀经验并在临床中结合具体情况进行创新,降低病死率,提高治愈率,寻找最优医疗方案。基于此,期刊工作者可以做好他们的坚实后盾,做好文章发表、观点阐述、问题讨论、经验传播等方面的服务,帮助一线科研人员和医务工作者在最新研究成果出来后迅速交流和探讨,引导他们学习到最先进的研究方法,开发更深层次的研究方向,开创性地探索高效的一线救治方法。学术期刊充分利用官方网站、微信平台等媒介以最快速度提供最高质量的理论研究成果和经验总结,这既是全国抗疫取得胜利的需要,也是我国学术期刊在突发公共卫生事件中的职责所在。

1.2 发挥宣传导向作用,引导舆论正向发声

学术期刊要在公共卫生事件中充分发挥宣传导向作用,引导舆论的发展方向。在媒体融合发展的信息大爆炸时代,有太多的不实信息充斥着人们的精神世界,新冠肺炎疫情防控期间出现了各种网络谣言,其中既包括意识形态方面的谣言,如认为“新冠肺炎病毒并非自然起源”的阴谋论,又包括防疫医学知识方面,如喝白酒、洗热水澡可以抗病毒等,这些谣言加剧了民众恐慌,给抗击疫情工作带来了阻力。如何引导大家迅速辨别信息真假,不被缺乏事实根据、别有用心的谣言所误导?学术期刊恰恰可以在其中发挥一定的作用。学术期刊因其学术性和专业性,在人们心中具有较高的权威,针对抗疫过程中出现的理想信念问题、防疫热点问题、难点问题做到准确及时发声,从专业角度进行权威解读,从而营造健康的抗疫学术氛围和人文环境,起到很好的辟谣和引导舆论的作用。不仅社会科学类期刊,科技期刊也同样肩负着这项使命。如世界权威医学杂志《柳叶刀》针对认为“新冠肺炎病毒并非自然起源”的阴谋论,及时发表声明支持中国科研和医务工作者,世界优秀医学期刊的正向发声有效驳斥了谣言,捍卫了真理。

1.3 引导社会各界反思,促进国家综合治理能力提升

在疫情防控期间,中国共产党带领全国人民成功遏制了疫情继续扩大的势头,体现了较强的综合治理能力,但出现的一些问题,也值得我们深思以鉴后世,疫情防控不仅是公共卫生问题,更需要全社会各方面参与和支持才能取得理想的效果。疫情肆虐下,国家应急管理机制如何更加健全,卫生系统、教育系统、交通系统、法制建设等领域如何提升和加强建设,这些方面都需要思考和行动。对重大疫情下公共安全与应急管理机制、应急管理与中国制度优势、公共卫生体系建设、疫情防控法制化、疫情传播与交通运营、疫情防控的教育反思与应对、疫情抗击与思想文化建设等方面的探究成为现实之需。学术期刊作为人类思想的启迪者,可以基于学术研究的高度,结合自身刊物的学科特点,引导社会各界深入挖掘抗疫过程中社会问题的起因,引导国家各部门建立成熟高效的疫情防控及应对机制,为提升国家应对公共安全危机能力和综合治理能力献计献策。

2 助力全民抗疫,学术期刊在行动

2.1 医学类期刊审稿时效和质量并举,确保最新科研成果快速高质量发表

开通审稿绿色通道,保障最新研究成果以最快速度发表。众多医学类期刊根据各地抗击疫情迫切需要最新研究成果尽快面世的形势,为新冠肺炎相关论文开通绿色通道,对稿件进行快速评审和编校出版,保证最新专题论文以最快速度发表。《中国科学:生命科学(英文版)》利用绿色通道于2020年1月21日便在线发表了新冠病毒进化来源方面的研究论文;《中华医学杂志(英文版)》第一时间发布了国内首篇新冠病毒病原发现和鉴定的研究论文,编辑人员2020年1月25日接到投稿后,迅速联合专家、作者修改稿件,1月27日便实现了该论文新闻稿上线发布,1月30日实现全文在线预出版。此外,中华医学会杂志社作为国内最大、最具影响力的医学专业期刊集群,充分发挥重大疫情下的方向引领作用,号召其系列期刊都启动绿色通道完成稿件同行评议,免收费用,快速完成文章审核和预出版论文的上线工作[6]。

加强专题组稿和编辑服务工作,保证高质量研究成果可以及时呈现。保证快速出版论文的质量既是抗击疫情所需,又是学术期刊的职责所在。很多医学类期刊编辑放弃春节休息时间,积极投入到新冠肺炎专题组稿和编校工作。中华医学会杂志社于2020年2月1日发布“新型冠状病毒肺炎”征文通知,号召其系列期刊利用网站、微信、微博、杂志等媒体开展征文活动[6]。在大家的努力下,关于新冠病毒病原、传染机制等较深入的研究以最快速度、最高质量发表在了祖国大地上,为疫情防控提供了高质量的学术支撑。如《中国科学:生命科学(英文版)》于2020年1月21日在线发表的新冠病毒研究论文,阐述了该病毒的进化来源,揭示了其传染人的分子作用通路,评估了潜在的人间传染力,为传播途径的确认和防控策略的制定提供了科学依据。

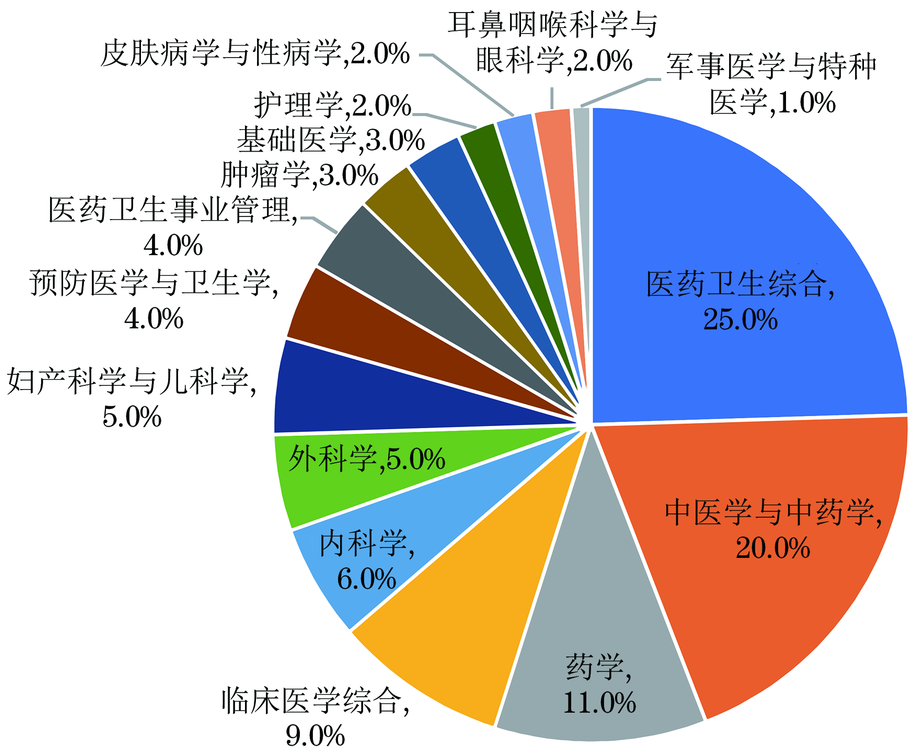

对SARS疫情和新冠肺炎疫情发生后3个月内医学类期刊在中国知网中发布论文情况进行统计,SARS相关论文的统计时间为2002年11月16日至2003年2月15日,新冠肺炎相关论文的统计时间为2019年12月1日至2020年2月29日。结果显示,共有132种医学类期刊发表新冠肺炎论文572篇,但只有5种医学类期刊发表5篇SARS论文。发表新冠肺炎论文的医学期刊分类及占比情况见图1。

图1 疫情发生3个月发表新冠肺炎论文的医学期刊分类及占比

由图1可知,发表新冠肺炎论文的医学期刊范围很广,共有15大类,说明疫情发生后短期内不同类别的医学期刊都积极参与新冠肺炎论文发表工作,积极性很高、反应很迅速。其中医药卫生综合类、中医学与中药学类、药学类期刊数量占比合计56%,其余12类期刊数量的总占比只有44%,一部分期刊仍可发挥更大潜能。综合以上数据不难看出,此次新冠肺炎疫情中医学期刊的反应速度和参与范围较SARS提升非常明显,这都离不开医学期刊工作者的付出和努力。

2.2 非医学类期刊积极融入,结合专业特色策划选题引导经济社会正向发展

非医学类期刊也积极投入到新冠肺炎疫情防控中,策划自身专业背景与新冠疫情防控相结合的选题,从不同角度、不同层次发挥了知识服务和引导经济社会正向发展的作用。高校科技期刊行动迅速,及时提出疫情应对举措,《电子科技大学学报》《陕西师范大学学报(自然科学版)》等推出新冠肺炎疫情防控专题,并为优秀成果的发表开通绿色通道;上海海事大学主办期刊《航海技术》迅速发表论文《突发疫情事件的船舶应对策略》,在船舶防疫工作方面提出了有益建议。此外,其他科技期刊也推出系列特别栏目,如《长江蔬菜》刊发《新冠肺炎疫情对西甜瓜育苗和产业的影响》等6篇论文,为春耕春产提供指导。

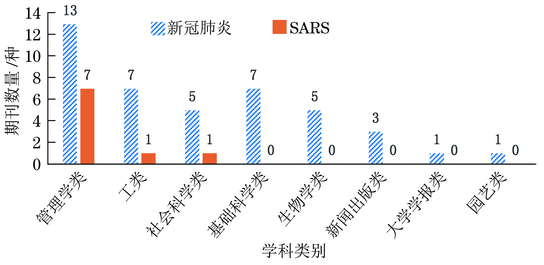

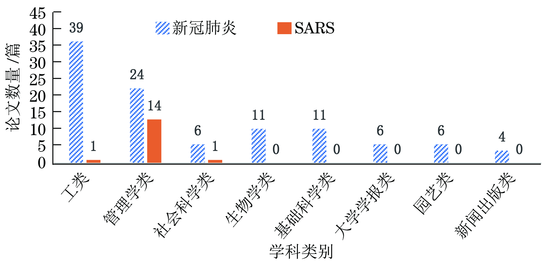

据“社科学术圈”微信公众号的不完全统计,截止到2020年2月底,至少有60种各级各类非医学类学术期刊开展了疫情防控的相关选题及征稿工作。此外,对SARS疫情和新冠肺炎疫情发生后3个月内非医学类期刊在中国知网中论文发表情况(数据查询方法同2.1节)进行调研,并根据中国知网对期刊类别的描述对两类论文的学科分布情况进行统计,结果见图2和图3。

图2 疫情发生3个月新冠肺炎和SARS论文发表期刊的学科分类情况

图3 疫情发生3个月新冠肺炎和SARS相关论文所属学科的分类情况

从图2和图3可以看出:发表新冠肺炎相关论文的非医学类期刊种类较SARS丰富,发表新冠肺炎论文的非医学类期刊共计8类,42种,而发表SARS相关论文的期刊只有3类,9种;新冠肺炎相关的非医学类论文共计107篇,而SARS相关论文只有16篇。由此可见,越来越多的学科意识到突发公共卫生事件应该引起学术反思,而不再局限于少数领域。

2.3 新型出版模式缩短出版周期,优化疫情防控的学术支撑平台

学术期刊积极采用多种新型出版模式加快论文发表,缩短出版周期,网络首发和开放获取(Open Access,OA)齐上阵,优化疫情防控的学术支撑平台。

多平台支持网络首发,加快论文发表。一方面,更多期刊在疫情发生后迅速加入中国知网的网络首发队伍,以便最新研究成果能够在第一时间与一线研究工作者和医护人员见面。截止到2020年2月29日,共有58种学术期刊在中国知网网络首发新冠肺炎相关论文99篇,其中医学类期刊52种,非医学类期刊6种。另外,中华医学会杂志社充分利用

官网进行优先出版。中华医学会杂志社基于系列期刊的医学研究优势,在中华医学期刊网快速推出“新型冠状病毒肺炎防控和诊治”专栏,对待发稿件实现了在该官网上的优先出版,在其各期刊官方网站也可免费下载。该专栏后来被升级为“新型冠状病毒肺炎科研成果学术交流平台”,成为科技部、国家卫健委、中国科协和中华医学会的共建平台。截至2020年2月19日24时,该平台发布的论文数量已达174篇;PubMed平台注册论文80篇,提升了国内论文的国际显示度;网站阅读量达989091次;单篇阅读量最高的论文《新型冠状病毒感染受关注问题之我见》累计阅读量达181110次[6]。

中国知网推出OA出版,进一步扩展可免费快速获取的新冠肺炎研究论文资源。2020年1月31日,中华医学会杂志社、中华预防医学会、中国医师协会、中国药学会、中华中医药学会、《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司联合发起《关于在中国知网开展“新型冠状病毒感染的肺炎”学术论文OA出版的倡议》,号召国内期刊将新冠肺炎科技攻关作为重大选题,组织国内高质量研究成果,在中国知网进行OA出版[6]。截至2020年2月29日,OA平台已有151种中文期刊和2种国内英文期刊的643篇论文可供读者免费下载,其中部分论文下载量已超过1万次。

经对比SARS和新冠肺炎疫情发生后3个月两者所有论文发表情况(数据查询方法同2.1节),发现新冠肺炎相关论文的数量及其来源期刊数量都远超SARS同期数量。其中新冠肺炎数据包括OA出版数据和中国知网中优先出版和正常出版的数据,SARS数据只有正常出版的数据,当时还没有优先出版和OA平台。数据详情见表1。

表1 疫情发生3个月新冠肺炎和SARS论文发表情况

| 论文类别 | 期刊数量 /种 | 论文数量 /篇 | OA出版 | |||

| 期刊数量 /种 | 期刊比例 /% | 论文数量 /篇 | 论文比例 /% | |||

| 新冠肺炎 | 174 | 679 | 153 | 88 | 643 | 95 |

| SARS | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |

从表1可以看出,新冠肺炎相关论文数量及其来源期刊数量远高于SARS同期数据,而且OA出版的新冠肺炎论文数量占中国知网发文总量的95%,期刊数量占总量的88%,也就是说新冠肺炎相关论文中绝大部分是通过OA出版的,而SARS时期还没有开通OA平台。两次疫情发生后短期论文产出数量的差距,既离不开科研人员、医务工作者、学术期刊人的努力,同时也离不开OA平台缩短出版时间的贡献。OA的开通回应了国内外专业人士和人民群众对于抗疫最新研究进展的关切,第一时间免费为大家提供全面而系统的知识服务,最大程度保证了以最快的速度将科研成果用于疫情防控,也展示了我国科技期刊和网络传播平台的社会责任意识。

2.4 综合利用各种新媒体资源,丰富服务内容,提升服务效果

各学术期刊工作者综合利用学术网站、微信、微博等新媒体平台,通过优秀论文展示、组织高端访谈、普及防疫知识、进行人文宣传等方式不断丰富服务内容,提升服务效果。

多举措增强专业知识的渗透力。利用微信、微博等平台推出专业论文专栏、高端访谈等栏目,以更生动的形式增加专业知识的渗透力,取得较好的传播效果。2020年2月1日,《放射学实践》利用微信公众号首发论文《武汉2019新型冠状病毒(2019-nCoV)肺炎的临床影像学特征》,全文配发丰富的影像图片,为临床诊断提供了直观的指导。该论文上线两天后浏览量就超过了1万次,并于2020年2月3日在中国知网网络首发。《药学进展》邀请缪晓辉、李战等8位专家在疫情防控、合理用药等方面提出了宝贵建议,以权威、亲和且接地气的内容向读者渗透专业防护知识。

增加科普知识、人文宣传,普及防疫知识,弘扬抗疫正能量。2020年2月5日,《第三军医大学学报》在官网和微信公众号同时推出《陆军官兵新型冠状病毒感染防护手册》,内容全面专业,文字简明并配有形象的图片,极具普适性和大众化,为读者提供了专业、权威、通俗易懂的防护知识。发布当日《第三军医大学学报》网站在线人数就超过了36000人,微信公众号阅读量为10万多次;《大气科学学报》通过微信公众号和主编微博加强防疫科普宣传,利用微博、微信发布的原创文章《寒潮能“冻死”新冠病毒吗?》,阅读量近5000次;发布的博文“众志成城 共克时艰”阅读量近100万次,评论数量达到1295条。中华医学会杂志社则利用纸媒网站同步进行人文宣传,面向参加疫情防控的医务工作者、志愿者和海内外各界支持者推出征稿活动,在纸媒《中华医学信息导报》《健康世界》和中华医学期刊网创建的“万众一心,疫中有情”人文专栏同步进行抗疫人文宣传,展现他们舍小家顾大家的忘我拼搏精神[6]。

3 学术期刊的思考

3.1 更多科技期刊应发挥科普作用,以喜闻乐见的方式传播科学知识

中国科协科技期刊的审读办法明确指出,科技期刊应宣传、普及科技知识,促进大众科学素质的提高[8]。科普是科技期刊不容忽视的责任,同时科技期刊的社会属性也决定了其服务社会和人民需要的社会责任[9]。突发公共卫生事件中,大众了解疫情最新研究成果和正确防疫的需求非常迫切,科技期刊通过大众媒体,以通俗的语言介绍最新论文成果和相关科普知识,可以更好地引导大众消除恐慌、科学防疫。新冠肺炎疫情发生后,有一些医学期刊,如《第三军医大学学报》在这方面进行了有益的尝试,收到了很好的效果,但更多医学期刊和那些可以将自身专业和疫情防控相结合的科技期刊的科学普及意识还不强,在微信公众号、微博和网站发布的消息学术性强、文字多,不利于大众接收和理解,削弱了学术期刊在疫情防控中的引导作用。很多国外名刊都很注重科普性,如《美国医学会杂志》通过开设了人文栏目来增强科学知识的普及[10];Nature Research的微信平台在介绍关于家猫和弓形虫关系的研究论文时,将标题定为《人类对猫的喜爱,造就了世界上最成功的寄生虫》,有趣的题目吸引了公众的眼球,通俗的内容增强了科学知识的渗透力。科技期刊可以利用微信、微博、官方网站等新媒体平台多样化表达的特点,化枯燥的文字为图片、3D动画、动漫、短视频,增加科学知识的趣味性,以浅显易懂的方式传播防护知识,解读研究成果,减少公众恐慌。

3.2 突发公共卫生事件需要更多非医学类期刊及时参与并长期关注

中华人民共和国成立以来,我国已经发生了两次较大的公共卫生事件,一次是2003年 的SARS,一次是2020年的新冠肺炎,这两次抗疫经历告诉我们:疫情防控不只是公共卫生界的责任,更需要各界人士积极参与。抗疫过程中出现的问题涉及到社会的不同层面和领域,不仅需要医学类期刊的努力,还需要更多非医学类期刊参与进来,结合自身专业特色和疫情防控现状,积极策划选题,引导社会各界参与到疫情应对策略分析、疫情防控经验总结,以及对抗疫过程中存在问题的反思。国外一些优秀期刊就很注重这种学科交叉研究,如美国科技期刊《国家地理》针对2003年SARS危机这一新闻事件,开创了疫情防治的地理学研究选题,推出了从地理科学角度研究传染病毒宏观防治策略的专题,这不仅有助于该刊承担了相应的社会职责,还为其带来了猛增的发行量[11]。目前,国内已经有至少60种非医学类期刊正在进行相关的征稿活动,有的期刊已经发表了研究论文,但抗击疫情还需要更多不同学科的期刊参与进来发挥能量。同时,两次抗疫经验告诉我们,应对突发公共卫生事件,相比于抗疫过程中的努力,疫情过后的理论研究、实践总结、问题探讨、持续改进更为重要。痛定思痛,才能帮助我们在未来可能的风险面前减少损失。一些问题源于我们日常的管理机制不健全、运行模式不成熟,这需要学术期刊的持续关注和引导。因此,医学类期刊不仅要在疫情中及时发布最新研究成果,更要在疫情后引导医学界研究方向,其他期刊则要结合疫情中出现的问题,引导社会各界思考疫情过后如何改进并长期坚持和努力。

4 结语

在突发公共卫生事件中,促进科研成果的传播与技术创新、引导舆论正向发声、引导社会各界反思是学术期刊应承担的责任和使命。新冠肺炎疫情暴发后,国内学术期刊深知肩上担负的社会责任,与抗疫一线各界人士心手相连,结合自身专业特色,积极作为,多举措开拓出版服务,以最快的速度做好最新学术研究成果传播和信息服务,充分发挥了学术期刊在传播知识、引导创新、积蓄和传递社会正能量等方面的作用。未来希望更多学术期刊重视其在公共卫生事件中发挥的作用,并不断在工作中开拓思路和做法。

参考文献

[1]刘辉,赵文义.学术期刊的社会责任[J].长安大学学报(社会科学版),2012,14(3):113-115.

[2]游苏宁.从突发事件看科技学术期刊的社会责任[J].编辑学报,2003,15(3):157.

[3]田力.励精更始高屋建瓴——《中华护理杂志》应对SARS突发疫情的做法[J].中国科技期刊研究,2003,14(4):362-364.

[4]颜廷梅,张建军,高森,等.论突发公共卫生事件中科技期刊的社会责任[J].编辑学报,2010,22(6):478-479.

[5]丁云秋,游苏宁.严重急性呼吸综合征带给中国医学期刊的反思[J].中国科技期刊研究,2003,14(5):464-468.

[6]刘冰.中华医学会杂志社:在疫情防控中任践行学术担当和社会责任[EB/OL].[2020-03-01]..2020-03-02/2020-03-04.

[7]徐雅雯,胡浩志.新时代下学术期刊功能的转变:构建新型智库期刊[J].出版科学,2018,26(3):40-44.

[8]高霏,王丽丽.应提倡科技学术期刊的教育及科普责任[J].科技传播,2018,10(11):13-15.

[9]郝秀原.论科技期刊的社会责任[J].中国科技期刊研究,2013,24(4):628-630.

[10]中国科协学会服务中心.国外科技期刊典型案例研究[M].北京:科学出版社,2019:97.

[11]许一伟,庄艺真.学术期刊生存发展的另类突破:社会功能的建构——以美国《国家地理》为例[J].出版发行研究,2015(7):9-12.