【摘 要】[目的]探讨我国生物学期刊微信公众号运营现状及进一步优化发展策略。[方法]调研我国70本生物学中文学术期刊,分析已开通微信公众号的学术期刊的基本情况、推送内容特点、微信传播影响力以及存在的问题。[结果]生物学期刊微信公众号推送内容与纸刊重合较多、推送频率不固定、菜单栏目设置单调且缺乏服务意识,进一步提出从传播内容、传播渠道、菜单设置以及垂直发展4个方向来优化促进期刊微信公众号的发展。[结论]将传统学术期刊出版与微信公众平台传播进行有效结合,并进一步拓展微信作为社交媒体的功能,对期刊文章精准传播及影响力提升非常重要。

【关键词】生物学期刊;微信公众号;运营现状;优化策略

作为承载科研成果的载体,学术期刊担任着科技信息交流、传承、传播的任务。在移动阅读飞速发展的形势下,大部分年轻人已经几乎摒弃纸质信息获取渠道,他们的阅读方式更加碎片化、多元化、语义化,学术期刊仅仅通过纸媒传播已经远远跟不上发展。为了满足目前受众的阅读方式,学术期刊的传播渠道亟需扩展变革。目前已经有越来越多的期刊在纸质出版与数字出版的同时,也在纷纷拓展新的信息传播渠道。而利用新技术、新媒体、新手段来实现科技知识情报的开放共享和提高学术期刊的传播力与影响力是未来期刊传播发展的重要方向。

微信(WeChat)自2011年1月由腾讯公司推出以来,已经逐渐取代QQ、MSN、E-mail等成为年轻人的一款新的即时聊天工具。2012年7月微信上线公众号功能,以订阅号、企业号、服务号的模式为用户提供了新的信息获取方式[1],满足用户在微信内即可获取资讯以及进行“浅阅读”的需求。微信公众号的诞生将用户与资讯、服务连接在一起。截至2017年底微信公众号己超过1000万个,其中活跃账号350万,较2016年增长14%,月活跃粉丝数为7.97亿,同比增长19%,公众号已成为用户在微信平台上使用的主要功能之一[2]。微信公众平台集通讯、社交、资讯等新媒体功能为一体,具有传播范围广、速度快,可吸引爆发式增长的用户群特征及其终端移动化的跨媒体传播平台优势,已成为学术期刊探索跨媒体融合发展、吸引和服务读者的重要模式之一[3]。而学术期刊要想在新媒体传播中占有一席之地,微信平台也将是一个重要的突破口。近3年学术期刊微信公众号数量剧增,但实际运营情况并不乐观[4]。鉴于此,笔者选取具有代表性的中国生物学领域学术期刊,通过统计期刊的微信公众号指数、栏目设置、内容分类以及推送频次,探究目前国内生物学领域学术期刊的公众号运营情况,分析缺点与不足,提出优化对策,旨在进一步推进我国期刊新媒体的传播发展。

1 微信公共号在学术传播中的重要性

1.1 传播时效性强、精准度高

传统纸媒需要一定的出版周期,而且受制于传播渠道,只有订阅的用户才能看到最新发布的文章。而微信公众号的信息发布只要素材编撰完毕只需短短几秒即可发布,这极大提升了传播的时效性,而且微信的转发功能使得阅读扩散度较高。相较于微博的“辐射式”传播模式,同样作为即时性自媒体的微信融合了单向传播、互动传播、人际传播、组织传播、大众传播等各种传播形式[5],只要用户关注了某个微信公众号,就能直接收到其推送的消息,到达率为100%,因而推送精准度较高。

1.2 传播内容多样性

传统纸媒的文字、图表需要按照一定版式排列,格式固定。而微信的内容形式多样,学术期刊进行微信公众号内容推送时,素材范围较广,可以是图表、文字、语音甚至视频,相较传统纸媒,更能满足现有读者的需求。目前还有很多学术团体在微信公共号上针对热点科学问题,邀请相关领域科学家进行直播与访谈,充分利用了微信的自媒体功能,用户参与度高、反馈信息良好。

1.3 传播影响范围广

微信公众号的准入门槛低,任何人或组织都可以开通自己的平台[6],这就导致很多不实消息被恶意传播。例如,“转基因”3个字在许多不明真相的群众心中已经被妖魔化。经常会在微信上出现关于转基因食品的不当言论,引起公众的疯狂转发。究其根源,都来自于一些不负责任或别有用心的自媒体。如果生物领域的学术期刊能在微信公众号上对“转基因”进行一系列的深入浅出的科普传播,将对公众的正确判断及政府的政策施行大有益处。再如2018年出现的“基因编辑婴儿事件”,在学术圈甚至社会引起一系列恐慌。而在事件发出的第一时间,生物学领域的大号BioArt第一时间采访了多位基因编辑领域专家,并发布《学界震惊!专家集体声讨基因编辑婴儿的行为》进行回应。后续还发布一系列相关文章表明了目前国际学术圈对该事件的态度,这就是一个学术自媒体的所引导的正面社会效应。

2 我国生物学期刊微信公众号运营现状

根据2018年《中国学术期刊影响因子年报(自然科学与工程技术)》收录的93种生物学领域学术期刊,排除其中的英文期刊(英文期刊普遍的宣传平台为facebook与twitter,故在此过滤),选取70种期刊为研究对象,统计分析其在2018年度微信公众平台运营情况(统计时间截至2019年3月18日)。

2.1 基本情况

通过各期刊官网主页查找、微信公众号搜索发现,这70种生物学期刊中共有44种期刊已经开通微信公众号(表1),还有26种期刊尚未开通,开通率达到63%。微信公众号是腾讯公司于2012年7月推出,而这些期刊的微信公众号开通时间集中在2015-2016年,可以看出,学术期刊对新媒体的响应度还是略有延迟。已开通微信公众号的期刊中,共有30本期刊完成了官方认证,认证率达到67%。从账号本身来看,开通微信公众号认证后,将会获得所有高级接口权限,而且可以使用自定义菜单及微信收款功能,使微信平台的服务功能更加多元化;而从订阅用户的角度来说,开通官方认证的账号更加便于用户识别,增加公信力。除了2个个人号及1个主体未知的公众号,所有的公众号认证的主体都是高校、研究机构、学会等,也就是期刊的主办单位。从账号类型来看,有16个订阅号及28个服务号。服务号与订阅号的区别在于服务号1个月只能发4条消息,而订阅号每天可以发1条消息,因此订阅号的推送频率更高。

表1 45本生物学期刊微信公众号基本情况

| 序号 | 期刊名 | 开通时间 | 官方认证 | 账号主体 | 账号类型 |

| 1 | 生态学报 | 2015-06 | 是 | 中国生态学学会 | 服务号 |

| 2 | 应用生态学报 | 2016-04 | 是 | 中国科学院沈阳应用生态研究所 | 服务号 |

| 3 | 植物生态学报 | 2015-12 | 是 | 中国科学院植物研究所 | 服务号 |

| 4 | 生态学杂志 | 2017-08 | 是 | 中国科学院沈阳应用生态研究所 | 服务号 |

| 5 | 生物多样性 | 2015-05 | 是 | 中国科学院植物研究所 | 服务号 |

| 6 | 西北植物学报 | 未知 | 是 | 西北农林利技大学 | 订阅号 |

| 7 | 遗传 | 2015-12 | 是 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 服务号 |

| 8 | 微生物学通报 | 2015-07 | 是 | 中国科学院微生物研究所 | 服务号 |

| 9 | 应用与环境生物学报 | 2015-10 | 否 | 个人 | 订阅号 |

| 10 | 微生物学报 | 2015-07 | 是 | 中国科学院微生物研究所 | 服务号 |

| 11 | 植物学报 | 2015-04 | 是 | 中国科学院植物研究所 | 服务号 |

| 12 | 水生生物学报 | 2016-01 | 是 | 中国科学院水生生物研究所 | 服务号 |

| 13 | 植物科学学报 | 未知 | 否 | 中国科学院武汉植物园 | 服务号 |

| 14 | 昆虫学报 | 2018-10 | 是 | 中国科学院动物研究所 | 服务号 |

| 15 | 菌物学报 | 2014-07 | 是 | 中国科学院微生物研究所 | 服务号 |

| 16 | 生物工程学报 | 2015-07 | 是 | 中国科学院微生物研究所 | 服务号 |

| 17 | 植物资源与环境学报 | 2018-02 | 是 | 江苏省中国科学院植物研究所 | 服务号 |

| 18 | 中国科学:生命利学 | 2016-02 | 否 | 《中国科学》杂志社有限责任公司 | 订阅号 |

| 19 | 生物技术通报 | 2016-04 | 是 | 中国农业科学院农业信息研究所 | 订阅号 |

| 20 | 植物研究 | 2016-06 | 否 | 东北林业大学 | 服务号 |

| 21 | 生态科学 | 2016-07 | 是 | 广东省生态学会 | 服务号 |

| 22 | 生命科学 | 2014-12 | 否 | 中国科学院上海生命科学研究院 | 订阅号 |

| 23 | 中国生物工程杂志 | 2015-07 | 否 | 中国科学院文献情报中心 | 服务号 |

| 24 | 广西植物 | 2015-09 | 否 | 广西植物编辑部 | 服务号 |

| 25 | 生理学报 | 2018-06 | 否 | 北京京广蓝图传媒广告有限公司 | 服务号 |

| 26 | 分子植物育种 | 2017-06 | 是 | 海南省生物工程协会 | 订阅号 |

| 27 | 生物化学与生物物理进展 | 2016-01 | 是 | 中国科学院生物物理研究所 | 服务号 |

| 28 | 基因组学与应用生物学 | 2015-08 | 否 | 个人 | 订阅号 |

| 29 | 生物技术进展 | 2013-12 | 是 | 中国农业科学院生物技术研究所 | 订阅号 |

| 30 | 菌物研究 | 2015-09 | 是 | 吉林农业大学 | 订阅号 |

| 31 | 中国生物化学与分子生物学报 | 2016-06 | 是 | 中国生物化学与分子生物学会 | 服务号 |

| 32 | 中国应用生理学杂志 | 2015-02 | 否 | 北京京广蓝图传媒广告有限公司 | 服务号 |

| 33 | 中华微生物学和免疫学杂志 | 2016-01 | 否 | 《中国医学杂志》社优先责任公司 | 订阅号 |

| 34 | 微生物学免疫学进展 | 2015-09 | 是 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 订阅号 |

| 35 | 环境昆虫学报 | 2018-05 | 否 | 广东省昆虫学会 | 服务号 |

| 36 | 生命科学研究 | 2018-04 | 是 | 湖南师范大学 | 订阅号 |

| 37 | 生命的化学 | 2014-05 | 否 | 未知 | 订阅号 |

| 38 | 激光生物学报 | 2018-03 | 是 | 激光生物学报杂志社 | 订阅号 |

| 39 | 生物学杂志 | 2015-12 | 是 | 生物学杂志社 | 服务号 |

| 40 | 生物资源 | 2015-09 | 否 | 武汉大学 | 服务号 |

| 41 | 兽类学报 | 2017-05 | 是 | 中国科学院西北高原生物研究所 | 订阅号 |

| 42 | 生物加工过程 | 2016-12 | 是 | 南京工业大学 | 订阅号 |

| 43 | 四川动物 | 2015-08 | 是 | 四川省动物学会 | 服务号 |

| 44 | 生物信息学 | 2018-06 | 是 | 哈尔滨工业大学 | 服务号 |

2.2 推送内容特点

上述44种生物学期刊微信公众号的推送内容主要可以分为以下几类:①当期目次推送。除了个别“僵尸号”,几乎所有期刊公众号都会对当期目次进行推送,标题都比较一致为“《期刊名》第n期出版”。②热点文章推送。甄选期刊的高被引、高点击文章进行推送是几乎所有期刊微信公众号的原创文章素材。③专题专刊推送。专题专刊的策划在提升学术期刊的影响力方面的作用不可忽视,目前大多数学术期刊都会追踪该领域的研究热点并进行约稿,策划专题专刊。而将这部分高质量的专题文章进行推送,不仅可以提高文章下载被引量,也可以加强与该领域的作者及专家学者的交流。以《生物技术通报》为例,2018年6月推送了特别制作的“植物激素”专刊,阅读量明显上升,而且接连被植物生物领域知名学术公众号“BioArt植物”及“植物科学最前沿”转发,进一步促进了期刊的宣传推广。④学术会议推送。几乎所有期刊公众号都会推送本领域的热点学术会议,尤其部分期刊是某学会的会刊,其期刊公众平台也成了学术会议最好的宣传平台。如中国菌物学会的会刊《菌物学报》就会将每年菌物学会的所有会议在公众号进行推送宣传。

2.3 生物学期刊微信公众号传播影响力

以清博大数据微信传播力指数(WC1)为评价指标,排除未进行官方认证、未被清博大数据收录的公众号,选择了19个期刊微信公众号进行分析。影响因子统计时间为中国学术期刊影响因子年报(自然科学与工程技术)2018年版;统计时间段为2019年3月18日;统计时间为2018年1月一2019年1月。在统计WC1的同时结合期刊影响因子、推送频率、菜单导航以及互动功能(表2)分析发现,WC1与影响因子及平均推送频率都无直接相关关系,也从侧面说明微信传播以“内容为王”,内容是传播影响最重要的考量指标。而在菜单导航设置上,这19本期刊几乎都已经具备了在线查稿、审稿的功能,比较能满足科研工作者的基本诉求[7]。但是,这些期刊栏目设置单一,缺乏个性化菜单,期刊特色不鲜明。个别公众号直接将微信导航链接到官网,虽然增加了屏幕自适应功能,然而于

新媒体传播而言并无优势。19本期刊中,只有《植物学报》和《生物学杂志》有自动回复功能,而《分子植物育种》还增加了基于关键词回复的功能,便于与用户直接互动,提高互动感。

表2 不同生物学期刊微信影响力比较

| 序号 | 刊名 | 影响因子IF | 微信影响力指数WCI | 年推送频次 | 菜单导航 | 自动回复 |

| 1 | 生态学报 | 3.580 | 335.08 | 26 | 期刊在线、精品推荐、关于我们 | 无 |

| 2 | 应用生态学报 | 3.202 | 400.62 | 4 | 网刊管理、稿件管理、网站动态 | 无 |

| 3 | 植物生态学报 | 3.441 | 276.75 | 28 | 论文在线、稿件处理、资讯社区 | 无 |

| 4 | 生物多样性 | 2.134 | 399.80 | 21 | 网站动态、网刊、稿件处理 | 无 |

| 5 | 遗传 | 1.591 | 203.20 | 17 | 期刊浏览、在线稿件、期刊动态 | 无 |

| 6 | 微生物学通报 | 1.340 | 312.31 | 16 | 在线查询、期刊内容、用户中心 | 无 |

| 7 | 微生物学报 | 1.212 | 255.86 | 15 | 在线查询、期刊内容、用户中心 | 无 |

| 8 | 植物学报 | 1.362 | 201.59 | 29 | 网刊、稿件、网刊动态 | 有 |

| 9 | 水生生物学报 | 1.309 | 273.69 | 18 | 期刊查询、期刊内容、关于我们 | 无 |

| 10 | 菌物学报 | 1.578 | 208.68 | 18 | 网刊管理、稿件管理、本刊动态 | 无 |

| 11 | 生物工程学报 | 1.095 | 317.30 | 21 | 在线查询、期刊内容、用户中心 | 无 |

| 12 | 生物技术通报 | 0.986 | 125.90 | 42 | 期刊、稿件、期刊服务 | 无 |

| 13 | 分子植物育种 | 0.900 | 174.89 | 85 | 在线阅读、稿件查询、关于我们 | 有,关键词回复 |

| 14 | 生物化学与生物物理进展 | 0.855 | 167.87 | 12 | 在线查询、期刊内容、用户登录 | 无 |

| 15 | 生物技术进展 | 1.013 | 57.98 | 37 | 期刊浏览、稿件管理、行业动态 | 无 |

| 16 | 菌物研究 | 0.889 | 223.50 | 5 | 期刊内容、在线查询、联系我们 | 无 |

| 17 | 中国生物化学与分子生物学报 | 0.748 | 307.49 | 35 | 网刊、稿件系统、网站动态 | 无 |

| 18 | 生物学杂志 | 0.666 | 210.64 | 13 | 网刊、稿件、联系我们 | 有 |

| 19 | 兽类学报 | 0.926 | 173.32 | 11 | 在线查询、期刊内容、关于我们 | 无 |

3 生物学期刊微信公众号存在问题与分析

调研以上大多数期刊微信公众号发布的内容,发现大多存在以下几个问题:①标题千篇一律,不够新颖。当下新媒体传播“标题党”盛行,虽然学术期刊不应盲目跟风,但也不可否认标题对一篇文章的重要性。名字够新颖、够抓人眼球才能吸引读者来广泛阅读与传播。因此,学术期刊公众号应该在把握学术态度的情况下,在文章标题上标新立异。②推送文章皆与纸刊内容有重合,缺乏二次加工。当前大众阅读习惯已经由“深阅读”向“浅阅读”发展,阅读时间更加的碎片化,因此枯燥冗长的学术论文不符合新媒体阅读特点,阅读量普遍不高。③没有固定的更新频率与时间。大部分学术期刊的微信公众号没有专职运营人员,都是学科编辑在管理。而学科编辑有自己的专职工作,所以只能在工作之余才能去进行微信公众号的更新,导致公众号更新不及时,更新频率也不固定,不利于受众养成固定的阅读习惯。④用户服务意识不强。微信公众号本质上还是一个社交媒体,而不仅仅只是一个推送平台。期刊建立微信公众号的本意应该是促进公众号主持者与订阅用户之间的互动[8]。但是,调研的这些期刊微信公众号还保持传统出版单向式传播的惯性思维,没有人性化菜单设计,与用户的交流互动也不强,使得期刊的微信传播也呈向单向式发展,既缺乏社交属性又不符合互联网思维。

4 我国生物学期刊微信公众号进一步优化策略

4.1 优化传播内容

“内容为王”是微信传播的首要特征。在内容上精耕细作,做好微信推送内容的选题策划。每一次内容推送应该跟期刊专题策划一样,做好前期的调研环节,进而有针对地组稿。内容选择不仅仅是阅读为导向,更重要的是以传播为导向。应该充分应用微信公众号后台的数据分析功能,每一次推送后都要研究阅读数、点赞数、新增粉丝数等,找出读者的阅读兴趣,并有针对性地进行推送。微信推送的内容不能仅是单纯文字,要符合新媒体传播的特点,文章篇幅不能过长,分段分栏都有讲究,适当的配以图片、数据,给受众最佳的阅读体验。如《金属加工》(WCI:679.14)在立足刊物的品牌定位基础上,注重内容策划,善用行业热点,广泛应用多媒体对内容进行二次加工,贴近用户思维并具备服务意识,获得了持续增长的粉丝群和较高的用户关注[9]。

4.2 拓展传播渠道

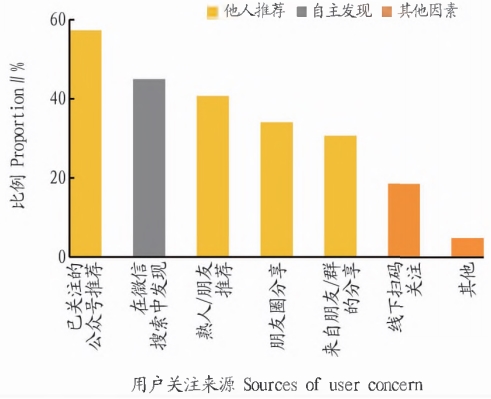

根据Questmobile2019年4月发布的《QuestMobile微信公号人群洞察报告》显示,微信公众号用户受他人的影响非常突出。由图1可知,57.3%的人群新关注一个微信公众号是由已关注的公众号推荐而来[10]。因此,需要借助多种渠道进行微信公众号的推广,可以与同领域期刊微信公众号进行合作,有针对性地进行互推;或是通过领域内的大号推荐,也能达到增粉的目的。如笔者所在的期刊《生物技术通报》,在推送编辑部举办的国际学术会议时,邀请植物生物领域的大号“BioArt植物”“植物科学最前沿”以及一级学会公众号“中国农业生物技术学会”进行转发,粉丝数及阅读量都得到显著的增长。同时,微信公众号的运营者应该深悉运营规则,适当的运用一些裂变活动营销达到短期增粉的目的。

图1 2019年2月微信公众号用户关注来源分布[10]

4.3 丰富菜单设置

学术期刊通过微信公众号平台对读者提供服务的方式主要体现在底部菜单的设计上[11]。笔者所调研的上述生物学期刊微信公众号的菜单设置都较简单,缺乏与用户的互动性与平等性。而参考微信传播指数较高(WCI:404.74)的《机械工程学报》微信公众号菜单栏设置有传统的一级菜单“网刊”模块(下面分设当期目录、过刊浏览、论文检索、作者查找、联系我们5个二级菜单),该模块已经囊括了上述生物学期刊微信公众号的3个一级菜单。除此之外,《机械工程学报》还增设“你间我答”和“直播”2个一级菜单模块。“你问我答”由读者向编辑进行付费提问,是一种有偿知识服务模式;“直播”是针对行业重点会议进行现场直播,方便一些不能到场参会的用户直接在线观看会议流程,用户满意度较高。这些都是与用户直接进行互动的形式,在盈利的同时也提高了微信公众号的宣传及影响力,方法值得借鉴。

4.4 实现垂直发展

微信公众号的发展类型有垂自化和平台化2个方向,但是随着微信公众号的日益增加,平台化的公众号越来越难以持续。而科技期刊微信公众号的内容非常聚焦,受众也较统。,非常适合进行垂直化发展。因此,在微信公众号的运营时,要找准自身定位,紧跟科学前沿,扎根学术领域,引领学科发展,逐步成长为本学科领域的权威公众号。

5 小结

互联网时代的飞速发展给传统期刊的出版发行带来不利影响,但同时也提供了数字出版的新机遇。将传统纸媒期刊出版与微信公众平台传播进行有效结合,并进一步拓展微信作为社交媒体的功能,将读者、作者、专家聚合到一起,形成期刊微平台的固定用户群,对期刊文章精准传播及影响力提升都是一个良策。然而调查结果显示,我国生物学期刊微信公众号的运营还处于起步阶段,功能不够完善、栏目也不够丰富。这也对生物学期刊编辑提出新的要求,需要通过不断的学习提高新媒体运营手段,并在每一次的实践中得到进步与提升。最后,传统纸媒出版与新媒体传播融合发展和相互促进将是我国未来生物学期刊面向互联网时代进一步发展的重要方向。

参考文献:

[1]叶扬.利用微信公众号深入推进高校思想政治工作的对策建议[J].产业与科技论坛,69(4) 276-278.

[2]中国产业信息网.2018年中国微信行业发展现状及未来行业发展趋势分析[EB/OL].[2018-06-09].htty //chyxx.com/industry201806/647969.htm.

[3]李文娟,朱倩,尚利娜,等.我国自然科学综合类高校学报微信公众平台传播影响力提升策略[J].科技与出版,2018(6): 12:3-129.

[4]王雅娇,刘伟霄,王佳,等.学术期刊增强出版的新路径一一微信公众平台[J].中国科技期刊研究,2018,29(11) ;1177-1182.

[5]赖权威,李观耀,方宏民,等.微信公众号在创业创新课程中的应用研究[J].电脑知识与技术,2019(l0);106-107,113.

[6]刘景泰.学术期刊微信公众平台编辑的思维变革[J].出版广角,2018(15):47-49.

[7]刘钊.学术期刊微信平台的应用现状与良性运营对策[J].长江大学学报(自科版),2017(22):76-80.

[8]金琼琼,鲍勇,孙红忠,等.学术期刊微信公众平台的构建和传播[J].农业图书情报学刊,2018,30(6):104-107.

[9]张扬.科技期刊微信公众号3种运营模式分析探讨[J].中国科技期刊研究,2017,28(1):39-46.

[10] QuestMobile网.QuestMobile微信公号人群洞察报告[EB/OL].[2019-04-04] .http://www.questmobile.com.cn/research/report-new/68.

[11]李烨,聂献忠.我国高校学报微信公众平台运营分析:以2014年版北大《中文核心期刊要目总览》高校学报为例[J].出版广角,2016 (14):39-41.