【摘 要】本文指出我国基于学科融合的编辑出版理论尚未建立,追溯了出版科研方面产业分析多、理论分析少,出版史研究总量较多、出版技术研究相对较少,归纳分析较多、逻辑推演较少等问题,还预测了出版科研的发展趋势,并依据问题追溯和发展趋势,提出了相应的对策建议。

【关键词】出版融合;出版科研;动态特征;发展趋势

如果对出版融合追根溯源、究其本质,就会发现出版融合的本质还是媒介融合,不同形式的出版物只是媒介融合之后的表现形式。出版科研是研究出版工作的规律,探讨编辑、出版、发行和印刷工作中的问题,追溯历史的渊源,联系国内外出版活动的实践,从理论上加以总结和提高。[1]在媒介融合的背景下,出版科研的本质不变,体现出一些不同于传统出版时期的动态特征,基于对这些特征的分析,可以预判出版融合背景下我国出版科研的发展趋势,为实现出版强国提供科研方向上的参考和指引。

一、出版融合背景下我国出版科研现状

随着出版融合实践的演进,对融合路径的探索成为出版科研的关注重点。出版科研的研究模式和研究范围与传统出版时期相比发生了巨大变化,学科建设和人才培养成就显著,但基于学科融合的出版理论尚有极大的建设空间。

1.从出版科研的研究主题看,"融合路径”成为关注重点

出版科研论文记录了出版科研的创新理论和原创观点,是出版科研成果的集中体现。中国知网数据库对中文学术论文的收录较为全面。以“出版融合”为主题,在知网中搜索论文数据,可以发现:截至2019年10月31日,相关论文总数为1552篇,通过对现有文献总体分析,可以发现对融合理念、融合路径、期刊出版、编辑人员的研究,成果相对丰富。从关键词看,“出版”与“路径”的关键词组合有516篇文章,始终是这一领域的热词,可以看到出版融合进程中对于路径的探索依然是出版业关注的重点。从国家社会科学基金项目年度课题指南中有关出版的条目同样能够发现,近年来学界对融合路径的研究需求越来越清晰。例如2016年的“人文社会科学期刊的融合发展研究”,2017年的“媒介融合背景下出版机制、框架及运行规律研究”,2019年的“媒介融合改革的难点与可行路径研究”,2020年的“出版业融合发展的自我革命与路径选择研究”等。

2.从研究机构的设置和运营情况看,研究模式倾向于开放融合

2000年之前,由于传统出版发展较快,出版科研紧随产业发展步伐,主要关注印刷技术和出版理论两大方向,相应分为两类研究机构,“以印刷技术为主要对象的印刷科学技术研究机构和以出版理论为主要对象的出版科学研究机构。此外,许多高校也纷纷建立编辑出版研究机构”[2]。此后随着出版产业融合进程加快,出版科研逐渐由封闭、单一的高校和专业机构内部研究走向开放、融合的产学研平台协作研究。据不完全统计,2013年以来,高校、专业研究机构与出版单位联合成立的研究机构已超过20家。如,2013年5月,南京大学以信息管理学院编辑出版专业为主导成立出版研究院,南京大学出版社、南京大学学报编辑部等单位为其提供专业支持。2013年12月,武汉大学与长江出版传媒股份有限公司联合设立长江传媒出版研究中心,开展与全媒体、全流程、新业态相关的技术和产业研究及上市传媒企业研究。2014年8月,中央全面深化改革领导小组审议通过《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》,政策利好进一步促进了产学研协作平台的建立和开放融合研究的蓬勃开展。2016年11月,原国家新闻出版广电总局批准成立了20个出版融合发展重点实验室,实验室的构成分为“依托单位”和“共建单位”,前者多是出版集团和专业科研机构,后者多为高等院校。同年,原国家新闻出版广电总局正式批复中国新闻出版研究院筹建知识资源服务中心,以技术研发为主,整合国内优势力量,吸纳数字出版领域的主流技术、核心技术和前沿技术,进行集成创新。

3.从出版科研的研究范围看,已经实现了全产业链融合关注

与出版融合的深度推进相适应,出版科研的研究范围不断拓宽,研究对象已涵盖出版产业、数字出版、出版文化、出版社经营与版权产业管理、有声阅读、出版教育、民营书业改革、全民阅读、编辑出版理论、出版人物、出版大数据分析与应用、信息政策与法规、出版政策与法规、出版物市场管理、版权贸易、电子书与电子书包、数字版权与标准规制等各个领域,基本覆盖了从内容生产、编辑加工、内容分发到知识付费的产业链全流程。在新的媒介环境下,出版业在转型过程中出现了新产业形态,行业融合和产业融合趋势明显,数字平台、数字传播等重要环节都已经成为学者研究热点。

4.从出版科研的理论建构看,基于学科融合的编辑出版理论尚未建立

自1983年我国第一个图书发行专业在武汉大学正式成立以来,国内编辑出版学专业高等教育已经发展成为一个多层次、成体系的教育格局。据不完全统计,目前我国已有55所高校开设了编辑出版学本科专业,19所高校开设了数字出版本科专业,28所高校开设了出版硕士专业,27所高校开设了与出版相关的硕士研究生方向或专业,10所高校依托新闻传播学等一级学科博士点开设了出版学研究方向的博士点。南开大学、北京大学、北京师范大学、河南大学、中国传媒大学、北京印刷学院、上海理工大学、河北大学等高校都建立了编辑出版类的专业。与此形成鲜明对比的是,出版科研尚未从本体出发构建融合出版理论体系,基于学科融合的理论建设亟待加强。出版学在学科分类中的尴尬地位是造成这一现象的根源之一。在《学位授予和人才培养学科目录》中,“出版学”并未列入一级学科,影响了在一级学科之下学科方向的设置,数字出版、新媒体技术等方向多在新闻传播学方向下设置,在一定程度上影响了出版学科的融合发展。增设出版学一级学科,构建出版学基本理论,推进构建出版学科知识体系和课程体系,有利于促进高校出版课程改革,助力培养知识扎实的出版人才,从而对出版融合产生重要的推动作用。

二、出版融合背景下出版科研的动态特征

出版科研具有鲜明的实践属性,其产生与发展都源自出版实践的需要。在顺应出版融合发展趋势,找到新课题、发现新路径的同时,其在研究的学理性、规范性等方面也呈现出以下值得关注的特征。

1.出版科研产业分析多,理论分析少

理论是指引出版融合实践不断发展的灯塔。融合出版的探索有着很强的实践性,理性的实践探索离不开高质量的理论指导。然而,近些年来出版科研过程中存在着重实务、轻理论的现象,在高被引论文中罕见对编辑学领域基本理论(概念、研究方法、学科体系等)、出版活动及本质、出版主体、出版学科与专业教育的研究。表现在:“首先是陈旧,体例、观点陈旧;其次不严,不严谨、不规范、不严格;再则学术抄袭,仿作严重,最后理论不足,操作性不足。”[3]在出版融合背景下,出版理论研究需要从学科规范和基础建设层面上来进行讨论。出版理论研究偏弱,其根本原因还在于没能够真正“接通地气”,出版科研领域早有专家呼吁“尽可能了解和把握相关的瓶颈性障碍、热点性问题、普遍性困难、萌芽性经验”[4]。由于出版融合的产业发展速度之快,导致了出版科研被动跟随,但越是被动追逐实务热点,就越是难以在理论层面对实践进行科学系统的指引,反之,出版融合的实践探索就越是怀疑理论研究的作用。

2.对出版史的研究文献总最较多,对出版技术的研究相对较少

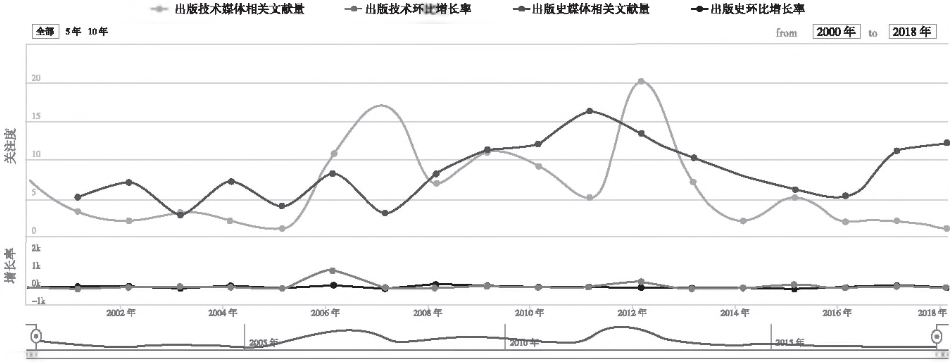

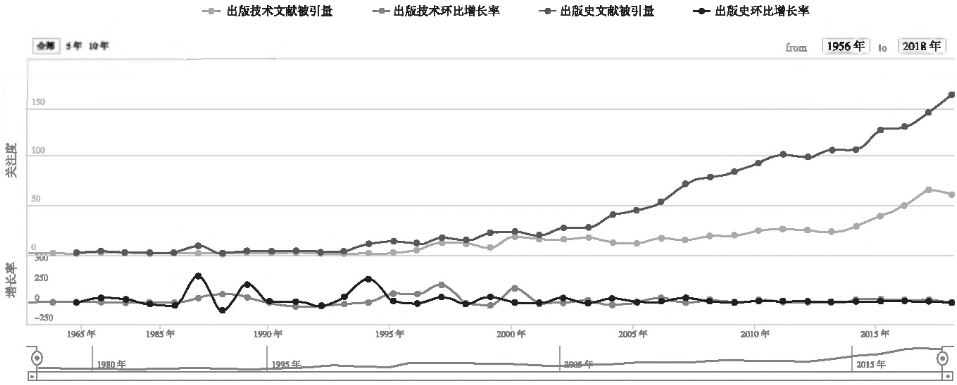

自2000年以来,特别是2014年原国家新闻出版广电总局、财政部联合发布《关于推动新闻出版业数字化转型升级的指导意见》后,出版单位转型升级、融合发展的布局日益清晰,目标日益明确,出版单位在数字化、信息化、标准化等方面的技术实践极为丰富。但在出版科研领域,相对于出版史的研究,有关出版技术的研究尚且不可等量齐观。在中国知网中,将关键词分别设定为“出版史”和“出版技术”,根据中国知网的数据可视化功能形成图1,从中可以看出,自2000年后,除了个别年份外,“出版史”的文献总量一直多于“出版技术”。从图2中出版技术和出版史文献被引量的对比可以发现,出版史文献的被引量远远超过出版技术。

图1 出版技术和出版史文献量对比(来源:中国知网)

图2 出版技术和出版史文献被引量对比(来源:中国知网)

在媒介融合背景下,无论是出版产业实践还是出版融合管理,对技术研究的需求度不应小于对出版史研究的需求度,而从文献数量和文献被引量的分析可以发现,出版史的受关注度远远超过了出版技术。造成这种反差的缘由,或与媒介融合的影响领域相关,随着产业间融合的加剧,科研切口通常选择了历史脉络梳理,与文化史、生活史、社会史等研究深度融合,而缺少对技术驱动的深入剖析。

3.研究指向多聚焦于建议应用层面,由果溯因的归纳分析较多,由因及果的逻辑推演较少

“学术研究基于业界动态发展,通过理论视角,捕捉行业发展规律,因而新闻出版业研究话题与新闻出版业动态发展具有一致性。”[5]在此背景之下,出版科研对当下的技术环境引发的产业变革、时政热点分外关注,并有效地讨论了应对策略,对热点的分析也扎堆于应用建议层面。由此形成的出版科研成果形式丰富,既有传统的论文、学术著作、研究报告等,也有新兴的数据库、案例库等。成果中呈现出大量的案例、数据、可视化的研究图表。从成果呈现方式看,确实能够令人“眼前一亮”,但是就研究过程和逻辑分析而言,则缺少从研究样本到研究结果的脉络呈现,表现出重定性轻定量、重思辨轻实证、重描述轻解释的特点。特别是在互联网的科研资源中,与出版相关的行业分析报告越来越多。如短视频报告、微信使用报告、网红报告、知识付费报告、阅读行为报告……诸多研究报告呈现的都是调查的结果,鲜有对调查过程和调查方法的全面介绍。由网络问卷生成的调查数据,有效性有待进一步验证。部分未曾谋面的“深度访谈”形成的专家观点,全面性有待进一步核实。

三、出版融合背景下我国出版科研的发展趋势

融合发展使出版业态和出版生态都发生了根本的变化,出版科研因此也具有了更广阔的发展空间,获得了更大的发展潜力。

1.科研节奏将与产业发展同步

在传统出版时期,科研机构总结式的科研节奏往往落后于产业发展,科研成果只能对一些发展较为靠后的企业有确定方向的帮助。由此造成的后果,一是出版科研被产业中的领头企业“牵着鼻子走”,当科研成果反哺于产业运作的过程中时,难免会显得无力。二是居于产业前端的企业无法依靠前沿的科研理论进行拓新,而产业的进步往往依靠领头企业的创新发展。在融合发展背景下,今后相当长时期内,出版业都将处于剧烈的转型变革之中。出版科研只有及时跟进产业动态,与产业发展同步并适度超前于产业发展,才能够站在产业前沿,对产业本身做出指导性、前瞻性的规划,科研成果才能够对产业发挥应有的促进作用。

2.科研视角将实现多学科融合

单一的学科研究始终存在局限,出版科研成果本身就具有载体的性质,因此极易搭载其他学科作为主要内容。随着出版科研具体内容的发展变化,多学科的融合是不可逆转的趋势。如上海交通大学出版传媒研究院与上海交通大学出版社联合发布《外文学术图书引证报告(2019)》(2019 Book Citation Report,BCR)。该报告成为国内外第一份通过大数据分析方法深入发掘学术图书使用规律、评估学术图书及学术出版机构影响力的引证报告。[6]诸如此类的研究以编辑出版学为主要理论框架、以数字化为呈现形式、以融计算机学科为基本方法,为出版科研提供了新范式。在传统出版业向数字出版转型的当下,多学科融合已成为出版科研先行者的典范。

3.科研成果将实现多样化呈现

高质量的科研成果是科研转化成为出版融合生产力的前提,出版行业过去的科研成果大多数为软科学成果,表现的形式以论文(集)、学术著作、研究报告为主。在和其他领域融合后,成果形式得以逐渐丰富,从理论研究逐渐贴近于理论应用。如“知网指数”作为CNKI的指数分析工具,是出版科研成果的新形式之一,通过指数分析,将所选文献进行梳理分析,了解研究领域的发展状况,以此来判断相关研究领域的冷热程度,以可视化的图片呈现分析结果。出版科研成果将着力的重点,逐步转移到应用技术成果上来,以多样化的结果展现所蕴含的科研理念。多样化结果呈现的背后是出版科研结果与其他学科的联动,核心仍旧是出版科研理论成果。

4.科研基础将更加强调回归经典

以往研究中,聚焦于出版经典的研究内容甚少,对于出版热点的研究文献较多。近年来,关于出版经典的研究内容日渐丰富,可以预见,出版科研将在一定程度上更加侧重出版经典研究。如2018年,中国新闻出版研究院启动了“新时代中国特色编辑学理论研究”“新时代中国特色出版学理论研究”。北京师范大学新闻传播学院继2017年发布学术成果《中外出版史》之后,于2019年8月又发布了《中外出版原著选读》。从出版科研的基础视角出发,编辑出版学的经典理论、经典原理、经典著作、经典人物,都是构成出版科学大厦的坚实基石。如果说对出版融合热点的研究是出版科学的主要外在表现,经典研究则是出版科学深层而稳固的结构支撑。对于热点的研究是出版科研量的积累,而经典研究则会影响到出版科研质的变化,只有当出版科研的结构内核有了质的提升,出版科研才会形成新的感召力和影响力。

四、对国内出版科研的发展建议

出版科研的发展与出版业的发展休戚相关。进一步做好出版科研需要政、产、学、研各方力量密切协同,不断完善出版科研体系,最大程度地激发各个层次、各个环节的科研积极性和创造性。

1.国家层面做好顶层设计

出版行业主管部门应从国家出版战略出发,加大对出版科研的投入,从制度设计、政策配套、体系完善、环境营造等方面为出版科研创造条件、提供保障,进一步提高出版科研引领行业发展的针对性、实效性和前瞻性。应加大对科研院所、高校等专业研究机构的扶持力度,给予出版科研机构更多自主权,进一步明确其功能定位,充分发挥其出版科研主力军、主阵地的作用。应对出版科研人才的教育培养进行制度安排和政策引导,尽快明确出版学学科归属,将出版学列入国家的学科目录中,解决好这一关系出版科研发展方向的重要基础问题。支持科研院所、高校之间展开学术、学科建设的讨论,优化课程结构,提高相应的课程建设水平,培养更多志在学术的高层次出版科研人才。

2.推动出版企业深度参与科研

党的十九大报告明确指出,“深化科技体制改革,建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系”。企业的深度参与将使出版科研更加精准化、需求化、个性化。近年来,出版企业已经愈发认识到科研对企业和行业发展不可替代的作用。自2008年6月电子工业出版社设立国内首家出版企业博士后科研工作站,至2019年已有13家出版企业设立了博士后科研工作站。一些出版企业内部成立了出版研究中心、战略研究中心、技术研发中心等科研部门,围绕企业自身发展中的焦点、难点问题开展科研。随着出版融合向纵深发展,出版企业应进一步放宽视野,从企业科研条件建设、科研发展规划、重大课题安排、重要技术攻关等方面统筹安排,使出版科研的职能逐步从单纯的机构内部科研,走向服务社会、培养人才、提供决策依据等更多层面。

3.加强行业学会(协会)科研职能

出版行业学会(协会)的主要职能是组织、服务、规范行业单位,以学术的旗帜引领出版行业科研。中国出版协会通过在中华优秀出版物奖中设立“优秀出版科研论文奖”的形式,鼓励出版科研做出创新。中国编辑学会每年都会组织主题征文评选,并立足编辑岗位需求组织高层次的论坛和研讨。未来,立足现实需求设立课题开展研究,应是学会、协会的发力方向之一。以中国编辑学会为例,近些年开展的课题包括《全国编辑队伍现状的调研》《出版传媒集团社会责任报告规范研究》《中国编辑学研究综述》等,都是基于编辑出版研究的现实需求,以问题为始点,在调研出版集团、高校、重点实验室的基础上,提供科学化、体系化的建议,取得了良好的行业反响。从行业职能理论来看,建立标准化工作机制、数据信息库、前沿案例库、提供行业发展建议是学会(协会)的重要职能,尤其是在数字出版领域,我国的出版机构需要相互借鉴、相互交流、相互学习,行业学会(协会)能够充分扮演好桥梁和纽带角色,将出版科研的力量凝聚起来,形成品牌化、立体化的职能体系。

4.发挥出版重点实验室的作用

当前数字出版发展面临的实际是可复制的经验少,可推广的技术少,可应用的成果少,而重点实验室的作用就是提供规律性的模板、易于推广的技术、可以快速转化的成果。原国家新闻出版广电总局于2016年12月批准成立了42家新闻出版业科技与标准重点实验室,其中包括26家专业领域实验室外和16家跨领域综合性实验室。与稍早成立的20家出版融合发展重点实验室一样,新闻出版业科技与标准重点实验室集中了出版业尤其是数字出版研究与实践的优势力量。应充分发挥这些出版重点实验室出版科研主力军的作用。出版融合发展重点实验室重在“积极借鉴、善加利用先进技术和渠道,大力实施新闻出版业转型升级重大项目,围绕出版融合发展的重大课题、重大项目和重大发展方向开展集智攻关,创新理念观念、管理体制、经营机制和生产方式,创新技术、产品和业态,形成一批可复制、可推广的新技术、新成果,为传统出版和新兴出版融合发展提供智力支撑、技术保障和示范经验”[7]新闻出版业科技与标准重点实验室则以技术和标准研究与应用为方向,瞄准国内外新闻出版技术和标准前沿,致力于解决我国新闻出版业转型升级、融合发展过程中的技术与标准应用的关键问题。

参考文献:

[1]方厚枢.历史回望:新中国出版科研的起步和发展[J].中国出版,2003(2):41-43.

[2]刘兰肖.改革开放40年的中国出版科学研究[J].中国出版史研究,2018(3):43-63.

[3]寰震宁.当前出版理论研究之研究[J].现代出版,2012(4):5-9.

[4]辰目.出版科研也要“接地气”[J].出版发行研究,2013(10):1.

[5]王媛,邓颖.2017出版业研究关键词盘点——基于6种CSSCI出版学术期刊的分析[J].中国出版,2018(2):7-10.

[6]上海交大在BIBF发布国内外首份《外丈学术图书引证报告》[EB/OL].(2019-08-22).https://news.sjtu.edu.cn/jdyw/20190822/108957.html.

[7]中华人民共和国国家新闻出版广电总局[EB/OL].[2016-12-20].http://www.gapp.gov.cn/sapprft/contents/6580/3112O4.shtml.