【摘 要】自20世纪50年代至今,与民族研究、出版工艺、艺术思潮几方面发展同步,民族类出版物的装帧设计也在逐步发展。本文基于对前八届"全国书籍设计艺术展"获奖书籍中民族相关书籍的研究,并结合第九届"全国书籍设计艺术展"民族类设计获奖书籍的分析,探讨新中国成立以来我国民族类书籍装帧的发展脉络及最新趋势。

【关键词】民族类出版物;书籍装帧;发展脉络;发展趋势

自20世纪50年代至今,国内民族相关类书籍的出版逐年递增,从早期工具类、历史类相关内容扩展到工艺、美术、旅行、摄影等各方面。随着国家对少数民族物质文化和非物质文化遗产的整理保护,与民族相关的研究全面开花,相关书籍的出版也在近年呈现爆发态势。

与民族研究同步,中国当代出版技术和装帧设计也在同步发展。改革开放以来,现当代艺术语言的引入使民族类书籍装帧设计有了更多发展可能。面对多元读者群体,民族类书籍的装帧设计也进入多元发展时代。从早期对纹样、图像的简单攫取,再到对民族元素和传统文化的重新阐释和对西方当代语言的吸收,都为民族类出版物的装帧设计指引新的方向。

本文立足国内装帧设计发展,分析多届“全国书籍设计艺术展”获奖书籍的装帧艺术设计,呈现民族类书籍装帧设计在今天和未来的设计语言。

1 民族类书籍的装帧设计

1.1 民族类书籍惯常使用的装帧元素

就少数民族类的出版物来说,多集中在人文、历史、风俗等相关领域。因此,民族类书籍在装帧设计方面自觉拉开了与其他出版物在装帧设计上的视觉差异。

在民族类书籍的装帧设计方面,从民族纹样和色彩组合入手是最普遍的做法。《桂北少数民族图形在当代书籍设计中的应用研究》一文列有名为“广西各大出版社少数民族图形应用样书”的图表,是对广西地区出版物装帧设计所用图像的调研,细致归纳了“铜鼓”“鸟”“太阳纹”“长纹”“苗瑶壮侗锦”“花草”“服饰”“建筑”“器物”等纹样。[1]若进一步整理总结,则集中于“建筑”“服饰”“器物纹饰”“动植物纹”等方面。除此之外,以田野调查和纪实为主的民族类出版物则多直接采用摄影图片作为封面、封底。虽是20世纪50年代以后关于广西北部地区民族类出版物的调研,但也可管窥全国民族出版物装帧设计的一般样貌。

1.2 前八届“全国书籍艺术设计展”中获奖民族类书籍装帧的元素

“全国书籍艺术设计展”是全国范围内对书籍设计进行评奖的展览,1959年创立,至今已经60年,举办过九届,是中国出版业集出版、设计、印刷为一体的最高评审机制,也代表着中国书籍装帧设计的最高水平。从民族类书籍装帧的获奖设计可以看到各时期民族类书籍在装帧设计方面的先进理念。

自第七届开始,全国书籍艺术设计展入围书籍有了进一步分类,依据内容分为社科、文学、科技、少儿、艺术、教材、辞书、民族八大类,其中民族类被作为单独奖项提出来。在前八届书籍设计中获得较高奖项并与民族类相关书籍装帧有三本:《中国民间美术全集》(第四届,1995年)、《藏地牛皮书》(第六届,2004年)、《嘉那·道单松曲帕旺及嘉那嘛呢文化概论》(第八届,2013年)。

《中国民间美术全集》(如图1所示)是丛书,按民间美术不同种类分为14册单本。虽说是民间美术,但在内容构成上,民族类却大放异彩。全集汇集了各民族的物质文化遗产,装帧上整体统一,依据不同类别提取相关元素构成书脊和封面上的分册差异。《藏地牛皮书》(如图2所示)是一本旅行手册,以对藏地地理、交通、景观、文化等方面的实用介绍为主。立足于旅行需求,书籍采用质量较轻的黄色荷兰蒙肯纸,并在靠近书脊处钻了两孔,方便读者穿线,以防内页佚失。《嘉那·道丹松曲帕旺及嘉那嘛呢文化概论》(如图3所示)一书是嘉那嘛呢创始人嘉那·道丹松曲帕旺的传记和译注。在装帧设计上,该书运用藏传雕版传达现代书籍设计的新理念。可以说,以上三本书展现了自1959年以来民族类书籍在装帧设计上的阶段性最高成就。

图1 《中国民间美术全集》装帧设计

图2 《藏地牛皮书》装帧设计

图3 《嘉那·道丹松曲帕旺及嘉那嘛呢文化概论》装帧设计

前八届“全国书籍艺术设计展”获奖民族类书籍的装帧设计,普遍具有以下三点特征:多以摄影、图案构成,色彩鲜明,在众多出版物中较为显眼;多着眼于视觉效果,装帧设计的内容和设计结合并不紧密;民族类书籍的设计装帧一直处在渐进发展中,其装帧艺术的发展和对民族文化的深度理解同步演进。

2 第九届“全国书籍艺术设计展”民族类获奖书籍的装帧设计理念

在2018年第九届“全国书籍设计艺术展”中,《寻绣记》《羌人密码》和《影观达茂》分获本届民族类书籍设计的金、银、铜奖。奖项的获得,既是对这些书籍在装帧设计理念的肯定,也进一步展示了民族类书籍在装帧设计上新的发展维度。

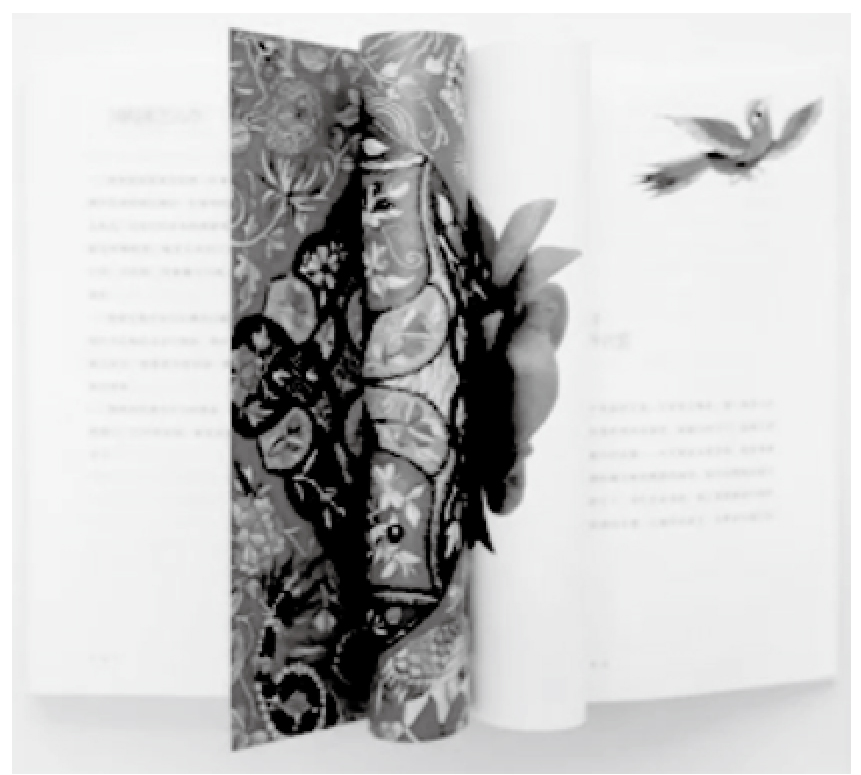

获得金奖的《寻绣记》(如图4所示)讲述的是作家张书林花费近20年时间在全国各省收集老绣片的故事。因为是关于“布”的“书”,所以,该书在装帧设计上自然以各种材质的穿插构成设计逻辑。不同材质的多种组合产生了软、硬、透的不同触感,丰富了翻阅体验。而在封皮设计上,以线构成的“寻绣记”三个字与书中绣片故意散开的线头形成图像与现实的呼应,别有趣味。不论是整体还是细节,该书都是当之无愧的民族类书装设计的又一经典之作。

图4 《寻绣记》装帧设计

获得铜奖的《影观达茂》(如图5所示)是由文字、摄影结合的蒙古族民族志,由8个分册构成。丛书参编人数众多,由50多名民族学者、人类学家、作家、诗人和摄影家组成,内容以访谈、口述、日记、摄影、绘画等诸多形式展现。整个参编过程,诸多学者、摄影家深入草原观察、体验、研究蒙古族人的生活。正如丛书发起人、总策划陈小波所说,该书尽可能做到“不要大美、‘红光亮’;不要老少边穷;不要所谓的视觉冲击力……要的是达茂独有的生活方式、生产方式、生命状态……”[2]基于此种观念,《影观达茂》的装帧设计极尽朴实。尽管是民族志相关书籍,书封却杜绝了惯常以摄影为封面的做法,而用打碎重组后的绘画作为封面图案,细看会有蒙太奇般的特殊效果。该书作为民族类书装设计的又一优秀代表,呈现的设计艺术之精彩,令人叹为观止。

图5 《影观达茂》装帧设计

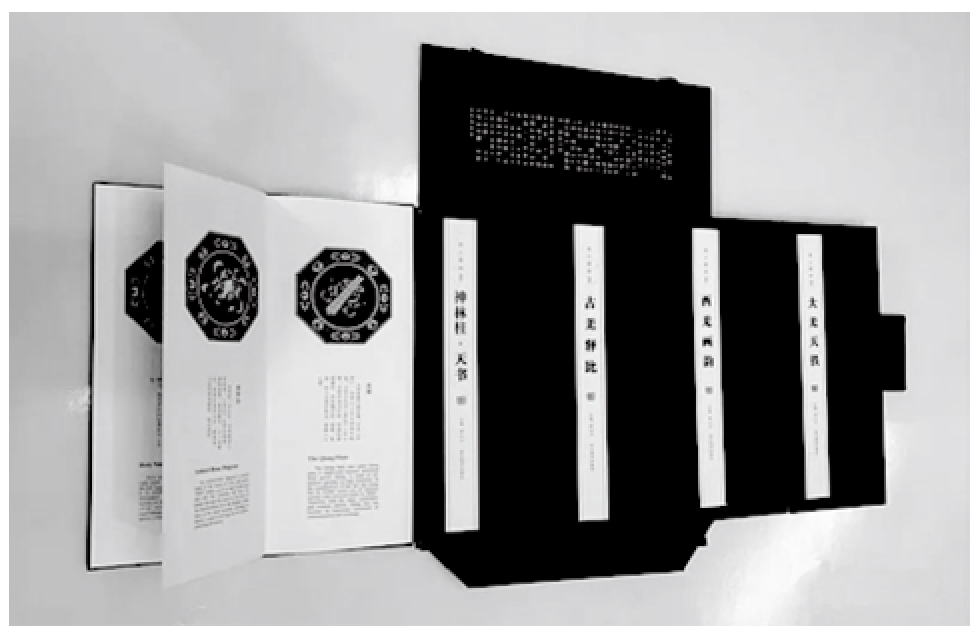

在第九届“全国书籍艺术设计展”民族类获奖作品中,除了以上两件非常优秀、载入史册作品,本文从对书籍装帧艺术风格的选择上,重点讨论获得银奖的作品《羌人密码》。这套丛书由羌族文化学者李云川主编,四川美术出版社出版。该书与羌族文化有关,共分五个部分:神林柱·天书、古羌释比、古羌九宝、西羌画韵、大羌天铁,分别对应羌族的文字、释比(宗教礼仪)、法器、风俗、铁艺(配饰),图文结合,是羌族文化的全局概览,整体装帧设计也由此展开。依据五个部分的勾画,全书为五个单独的经折装本。

从以下几方面,我们可以更进一步感受该书在装帧设计上的综合观念。

2.1 平衡内容与装帧,与潜在读者有效互动

就任意一本实体书来说,都是内容与外在形式的有机统一。正如国际著名书籍艺术家、理论家汉斯·彼得·韦尔堡所说:“从阅读方法来设计书籍,就有了一个关于书籍的美观和书籍的功能的判断标准…一本书籍必须从里面向外面设计,要求形式上的设计协调或者一致。”[3]

作为文化消费品,书籍装帧是设计者给予消费者的品质承诺。就该书来说,其传统质朴的简洁造型给消费者传递出这样的潜台词:“这不是一本畅销书,这是一本学术书,它值得珍藏,并将跨越时下成为经典。”

从这点上,《羌人密码》指向的潜在受众是对民族文化具有浓厚兴趣的专家或爱好者。这样的判断,和市场预期相关。从装帧完成后的实物来看,精致的套盒装帧、质朴高雅的配色达到了吸引读者的效果。吸引业内专业读者的同时,其装帧方式从外在暗示了本书蕴含的学术价值。作为读者,在阅读前通过书封结识本书,阅读后合上书又会通过装帧设计加深印象,促使读者作出较高评价(如图6所示)。

图6 《羌人密码》装帧设计

2.2 采用折页的传统形式,引入多时空观看感受

依据五个部分的构划,《羌人密码》设计了五个单独的经折装本(如图7所示)。采用经折版本,一方面是对传统装帧形式的借鉴,另一方面是更看重经传统折装帧方式带来的阅读感受。就后一点特性来说,经折装帧方式有着线性的阅读时间感受,但它同时又转换线性阅读为共时性的陈列体验。就这种共时性的陈列体验来说,又与单一折页之中上图下文的版式设计方式有关。排版方式和装帧方式的结合,非常类似于博物馆或文献展的展陈方式。于是,经折装的装帧设计实际上融合了经折装和博物馆两个实物概念。各个单本经折装构成独立单元,非常像博物馆展陈的单元划分。就阅读逻辑来说,对于内容的整理也非常方便读者阅读和理解。

图7 《羌人密码》五个单独的经折装本

《羌人密码》的装帧设计手法,暗含着场景演绎。就这一点,汉斯·彼得·韦尔堡也有类似的精彩论述,其论述集中于版式设计但有广泛启发:“版面设计能够唤起书籍的生命,使书页成为舞台,使它置入场景之中。与一个好的按常规设计的剧本版面设计的图例相比较,一个采用了导演策划的版面设计的例子,通过电影分镜头剧本的编排能体会到朗读的间歇,想象出纸张上未印刷空间的活动。”[3]在此,汉斯·彼得·韦尔堡所谓“剧本版面设计”就是对于书籍内容的规划,就是以最恰当的装帧设计方式帮助读者理解内容。而就《羌人密码》一书来说,博物馆般的空间编排方式便是最恰当的逻辑串联。此外,就本书来说,这种装帧规划方式使得该书更有人类学的客观属性,甚至于博物馆在后期就可以按照本书的装帧逻辑组织一场现实的羌族文化展。

2.3 从视觉到触觉,对于阅读动作的设计体验

就一本书来说,读者看到书脊、书封、内页的顺序和距离是不同的。在书架之上,大部分时候读者先看到书脊,除了标示出书名,它也告诉读者“我在这儿”。相较于书脊,只有从书架中抽出平放才可以看到封面、封底。但相较于书的内页,封面还是一本书的外部,需要依据书的内容抽象出主题,并针对具体读者展开装帧设计。

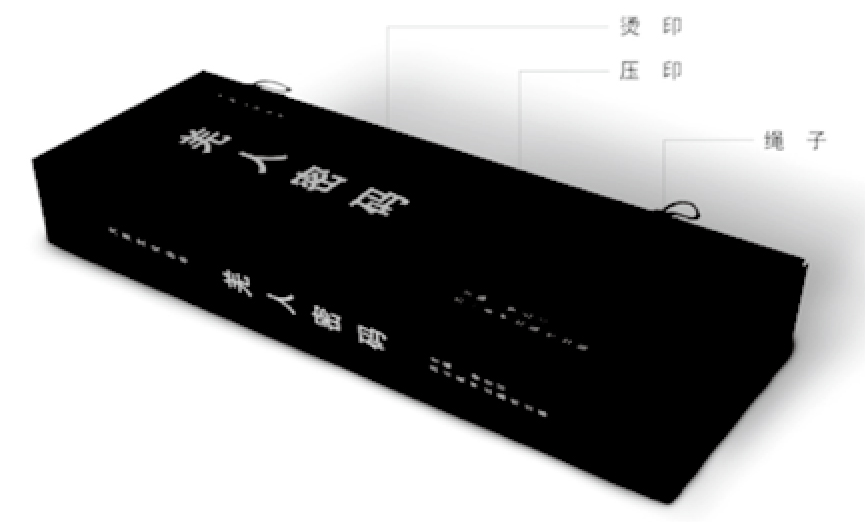

在书脊和书封部分,该书只用了两种平面工艺——烫印和压印。两种构成方式里,烫印为金色,与藏黑色布构成色彩、肌理对比。压印部分从神林柱上刻画的古羌文字中提取,构成书封上方主要压印图像。与此形成呼应,书脊、书封的英文书名“The Code of Qiang”也采用了压印。延续封盒设计,5本分册的封面也都以神林柱刻划文字作为压印图像,并配以白色卡纸标示每个部分的分册名称。就压印工艺本身来说,这是在平面之中制造深度的做法,是对神林柱文字刻画深度的暗示。此外,由此产生的凹痕引发了读者的触摸行为,强化了读者体验也凸显了本书价值(如图8所示)。

图8 《羌人密码》书脊和书封

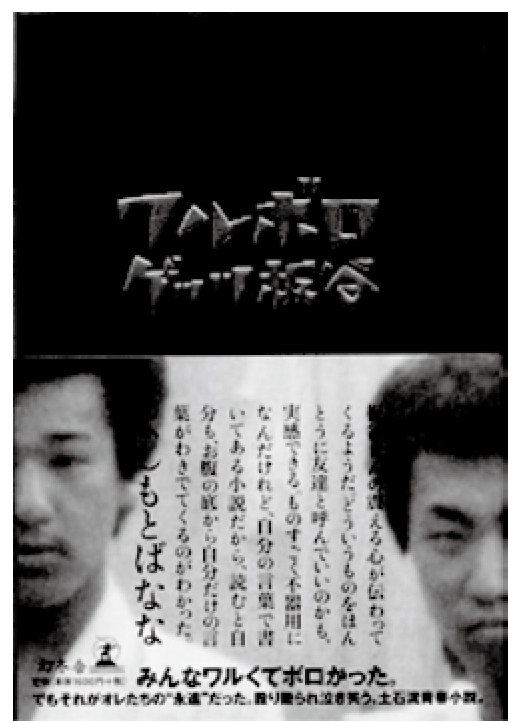

尤其值得一提的是,《羌人密码》在书籍外包装上采用了有羌族色彩意义的优质藏黑布料,庄重、神秘、悠久的潜在体验表达着对古羌文化的敬重。选取并提取该书“服饰”部分的色彩元素,这样的设计无疑更为抽象、内敛,看似简单却能引发丰富联想。而就服饰本身来说,这也是一个民族区别于其他民族的最外在的文化特征之一。日本知名书籍设计师铃木成一为Gets板谷设计的《暴走小子》(如图9所示),其封面设计也以服饰为灵感。铃木成一选取了日本学生制服进行表现,并从学生制服金色纽扣提取色彩作为书名文字的构成。[4]《暴走小子》和《羌人密码》的装帧设计观念类似,即从书中作为叙述主体的群体服饰部分抽取材质、色彩元素构成书籍装帧的外在。在此之中,蕴含着书的“衣”和人的“服”的双关暗示。

图9 《暴走小子》的封面设计

就《羌人密码》的装帧设计来说,相较于单纯的视觉设计,设计师无疑更注重阅读逻辑、触觉调用、动态互动等部分。这样的设计,和以往民族类书籍依靠纹样、器物和纪实摄影的图像元素构成方式是不同的。

3 民族类书籍装帧的当代设计发展趋势

民族类书籍的装帧设计多集中于人类学相关部分,其内容决定了装帧设计师多从各民族特色的视觉元素中找寻最易辨别的符号和图像。就这点来说,设计师无意中将民族类书籍归入传统,故设计多集中于“传统图案元素”“传统文字”和“传统色彩”部分。[5]这样的设计有其优势,比如易于辨识,但其劣势也极明显,比如远离今天的视觉感受方式。

如果以艺术史发展比拟国内民族类书籍的装帧设计历程,早期对具象元素的采用可比拟于“原始”“古典”阶段。更进一步的,对各少数民族元素分解、打散后的形式提取则类似于“现代主义”部分。更进一步,如前文汉斯·彼得·韦尔堡所论“置入场景”“导演策划”之类“剧场化”的演绎和对触觉、动态的考量则是更为“当代”的装帧方式,和“当代艺术”强调现场感、互动性和互文性的方法论更为接近。

这样的粗略勾勒,可从前文所提《桂北少数民族图形在当代书籍设计中的应用研究》一文的地域抽样得到佐证。在文中,作者对1949—2010年前后广西地区少数民族出版物的装帧设计进行统计,结果大致为:第一阶段(20世纪50-60年代),多采用花鸟纹饰,并以传统的连续构成装饰边纹为主;第二阶段(20世纪70-80年代),开始挖掘民族图像和特色元素作为构成;第三阶段(20世纪90年代,及2000年以后),以对图形的解构、重构、夸张等手法结合新的书籍制作工艺,采用多种材质进行创作。[6]该文完成于2012年,而从2013年“第八届全国书籍设计艺术展”获奖书籍《嘉那·道单松曲帕旺及嘉那嘛呢文化概论》来看,民族类书籍的装帧设计已经开始基于对民族文化的研究和重新演绎,将传统文化与当代视觉相结合。这样的创作方式和当代艺术的发展思潮形成共同演进的关系,也更符合今天民族类书籍的装帧设计道路。就后者来说,《羌人密码》的装帧设计正是从当代艺术创作的方法之中对内容进行了“整体设计”。

4 结语

关于民族类书籍装帧设计美学的新发展趋势,在“第九届全国书籍设计艺术展”中,除了本文从对书装艺术风格的选择上重点讨论的《羌人密码》之外,还有具有代表性、堪称民族类出版物书装设计经典的《寻绣记》和《影观达茂》,它们都显现这几方面设计美学的新发展:第一,在美学思维上,以往的装帧设计多立足于视觉本身,多是徘徊于民族符号的浅表展现;而今优秀的装帧设计师转变了思维,以民族类书籍的具体内容为设计原点进行整体设计;第二,随着近些年来国家对民族类文化遗产和非物质类文化遗产的整理和保护,人们对各少数民族文化的理解进一步拓宽,可以采纳的设计元素不止停留在传统民族图案的狭窄范畴,有了更多发展空间;第三,从对中国各民族传统出版物的装帧美学形式进行挖掘,设计师发现了中国传统书籍装帧与其他民族在时间感受、空间理解的差异,致力于发展具有中国民族特色的装帧艺术。

为此,对于民族类出版物之书籍装帧美学的新发展,无疑带来了一种新的设计思路与艺术启迪。

参考文献

[1]宁桂杏.桂北少数民族图形在当代书籍设计中的应用研究[D].广西师范大学,2015:27-28.

[2]董芳.影视观达(DB/OL).

[3]汉斯•彼得•韦尔堡.发展中的书籍艺术[M].余秉楠,译.北京:人民美术出版社,1993;35,176,47.

[4]铃木成一.装帧之美[M].匡匡,译.北京:中信出版社,2013;25.

[5]陈宁.论书籍装帧中的传统元素研究[J].现代装饰(理论),2012(09):190.

[6]宁桂杏.桂北少数民族图形在当代书籍设计中的应用研究[D].广西师范大学,2015;25-26.