【摘 要】产品结构、用户需求与应用场景是优化手机阅读App用户体验的三条路径。文章结合用户与移动融媒体交互的U-DPMFC模型,采用框架分析和文本分析等研究方法,对掌阅、QQ阅读、书旗小说和微信读书等手机阅读App展开分析,从产品结构、用户需求和应用场景三个维度探讨了优化用户体验的可能路径。

【关键词】产品结构;用户需求;应用场景;用户体验;手机阅读App

时下移动融媒体业的繁荣表征了智能终端、移动网络的全面普及和媒体融合进程的不断深化。在数字阅读领域,掌阅、QQ阅读、书旗小说等手机阅读App的遍地开花亦体现出用户数字阅读习惯向移动端迁移的现实和趋势。艾瑞咨询发布的《2018中国数字阅读行业研究报告》显示,无论在服务覆盖广度还是在用户使用黏度上,移动端均大幅领先PC端,PC端阅读空间正在逐渐被挤占;2017年的月平均独立设备数达到近2.5亿台。[1]然而,巨大的用户需求虽促进了市场繁荣,却未被充分满足。具体而言,界面单调、内容付费、眼肌疲劳等诸多问题阻碍着用户收获优质体验。

作为“用户与媒体的交互界面为用户带来的所有方面构成的感知整体”[2],媒体用户体验近年来成为“大媒体业”寻求创新与突破的重要着力点。然如何将这一形而上的“道”细分和转化为可予操作化的“器”?LawE.L.C.等学者指出,用户体验具有动态性、环境依赖性和主观性等特点。[3]宫承波等学者在梳理相关研究的基础上指出,“学界和业界对于用户体验的定义多有矛盾和纷争,但综合来看,大都认为用户体验包涵了用户、产品和使用环境三个方面”[2]。

基于此,本研究综合采用框架分析和文本分析等方法,结合用户与移动融媒体交互的U-DPMFC模型,对掌阅、书旗小说、微信读书等热门手机阅读App产品结构、用户需求和应用场景进行分析,以探寻优化手机阅读App用户体验的可能路径。

1 手机阅读App的产品结构

用户在手机端使用阅读App时所接触到的是一个多层次产品的集合,包括了智能手机等设备产品、应用商城或社交媒体等平台产品、App界面等媒体产品。

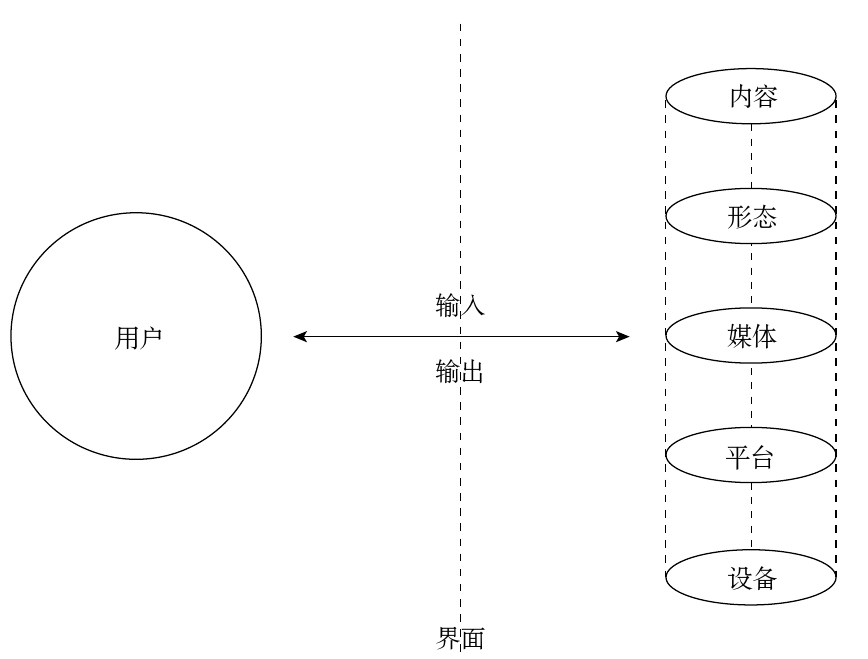

通过任务观察和用户访谈,笔者在《基于用户体验的移动融媒体创新研究》中提出了用户与移动融媒体交互的U-DPMFC模型[4],归纳了移动融媒体产品的五大要素和层级,分别为设备层(device)、平台层(platform)、媒体层(medium)、形态层(form)和内容层(content),如图1所示。移动融媒体产品要素实际上表征了其产品矩阵,即产品结构。作为移动融媒体产品的主要类别之一,手机阅读App产品结构的分析同样可在该模型的基础上展开。

图1 用户与移动融媒体交互的U-DPMFC模型

当用户通过手机阅读App(媒体产品)阅读电子书(内容产品)时,首先需要智能手机(设备产品)作为技术支撑;其次,从应用商城或相关网站(平台产品)下载阅读类App;最后,购买或直接消费所需内容,内容可以通过文字、图片、音频或视频等多种形态(形态产品)表现。显然,这个系统的过程,用户的体验对象可以被视为一个整体来考量。

1.1 设备产品:智能手机智

能手机以其便携性和功能多样性成为用户的首选,同时,它也是平台产品、媒体产品、形态产品和内容产品得以呈现和展示的基石,是体验得以生成的硬性条件。

传感器使智能手机成为真正的“场景媒体”。方向传感器、旋转矢量传感器可以确定智能手机的位置、屏幕方向,光线感应传感器可以自动调节界面屏幕亮度,压力传感器则可以区分“轻点”和“长按”,与屏幕发生不同模式的交互。

可以说,设备产品为其他层级的产品提供了载体和技术支撑。

1.2 平台产品:应用商城

在U-DPMFC模型中,平台层以虚线表示,原因在于一些应用场景下的平台层是缺位的。据艾瑞咨询统计,360手机助手、腾讯应用宝和百度手机助手是当下最为流行的三大第三方移动应用商店。[5]借由应用平台,用户可搜索和获取阅读App,满足移动阅读需求。

在有明确期待和目标的前提下,用户可以通过应用平台搜索和下载目标阅读App;在没有明确目标的情况下,用户往往根据排行榜和好评率来选择下载较为流行的产品。此外,手机阅读App还可以通过广告渠道进入应用平台的“推荐”或“精选”版块以有效吸引用户的注意力。

应用平台的功能并非提供电子书内容,而是对接用户需求。

1.3 媒体产品:界面

媒体产品是用户在移动阅读中的主要交互对象。媒体产品的研究实质上是对界面设计规则的探索。

在服务设计领域,界面指的是用户与产品、服务和系统的触点(touchpoint)的集合。[2]在用户与手机阅读App的交互语境下,界面则具体化为可观可闻的“两个或多个独立组件交换信息的共享边界”[6]。

掌阅界面代表了大多数手机阅读App的功能版块和信息框架模式。用户通过“搜索”“添加”“签到”“关注”等操作实现与界面的交互,对触点进行设计和优化是改善媒体产品界面的有效途径。在服务设计和用户体验领域,用户行程图的绘制有利于从用户的线性需求出发,服务用户需求和引导用户消费。

1.4 形态产品:文字、图片、音频和视频

文字、图片、音频和视频是手机阅读App内容的主要形态。传统电子书大多图文并茂,在手机阅读App中,用户既可以阅读文字、图片,也可通过“语音朗读”实现“听书”,通过“直播”与其他用户共享实时视频内容。

基于循麦克卢汉的“冷热媒体说”,文字是严肃的“冷媒体”,给用户带来线性体验,需要用户调动更多的感觉器官才能充分理解。比较而言,图片是生动的“热媒体”,为用户带来直观体验,用户无需调动更多感觉器官即可理解。而音频则介于二者之间,是“温媒体”,它比文字多了语气、音色等情感温度,但又比图片少了形象、画面等具象信息。这一“温媒体”是伴随性的、有温度的,使用户免于眼观手触,便可从身体疲劳中解放出来。

在传统媒体时代,阅读是个体活动;在移动阅读时代,“直播”功能的设置使阅读也可以发生于人与人之间,而不仅仅限于人与内容之间。

1.5 内容产品:PGC、UGC和AIGC

手机阅读App的内容产品主要包括专业人士生成内容(PGC)、用户生成内容(UGC)和人工智能生成内容(AIGC)三类。

手机阅读App内容产品的专业人士不仅包括作者、编辑,还包括平面设计师和直播间的主播等。无论是键入关键词搜索目标电子书,还是在各大榜单无目的浏览,文字内容都是用户寻觅的主要对象,书籍封面、有声读物和视频直播皆成为烘托或装点文字内容的附属品。一部网红小说,即便封面图片极为粗糙,也几乎不影响用户对文字内容的阅读渴望。这也是手机阅读App区别于其他类应用程序的重点所在。

“没有了印刷、纸张的烦琐,跳过出版社、书商的层层限制,无数人执起了笔,一篇源自于平凡人手下的文章可以瞬间走进千家万户”[7],时至今日,这种现象在各大手机阅读App、UGC屡见不鲜,用户与专业人士的边界日趋模糊。随着AI技术的阔步前进,AIGC亦成为电子书的重要内容来源之一。各大阅读App中的“语音朗读”实际上就是AIGC的初级形态。

用户在消费内容时,设备、平台、媒体、形态和内容产品缺一不可,它们既构成用户获取电子书内容的要素,亦从不同维度影响和形构着用户的多元体验。

2 手机阅读App的用户需求

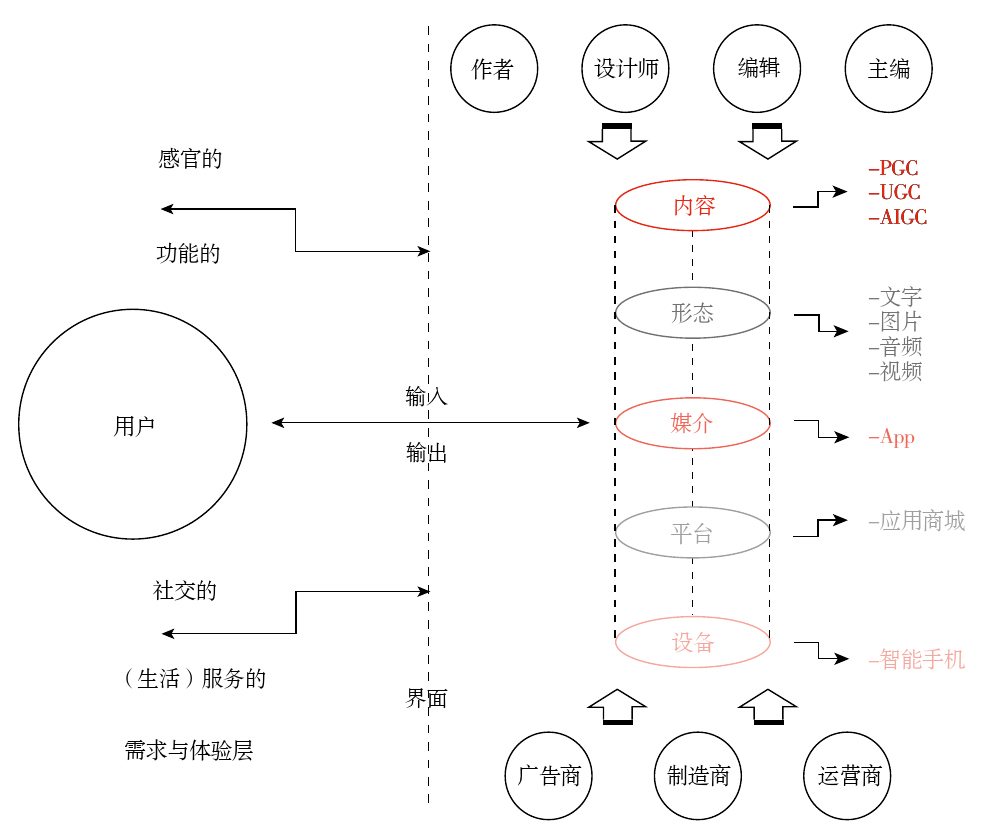

在移动融媒体语境下,通过用户访谈,U-DPMFC模型将用户需求和体验层从微观到宏观依次划分为感官层、功能层、社交层和(生活)服务层四类,具体到用户与手机阅读App的交互语境,如图2[4]所示。追根溯源,需求为因,体验为果,而体验又制约新需求的产生,进而生发新的体验,如此循环往复。

图2 用户与手机阅读App交互的U-DPMFC模型

2.1 感官需求

围绕用户的感官需求建立了系统的感官营销理论,即将消费者的视、听、嗅、味、触五大感官体验融入营销活动中以对用户的感知、判断和行为施加影响。用户在使用阅读App时的感官需求主要包括视觉、听觉和触觉的三大类。

阅读是从可视化文图等对象获取信息的过程,在五大感官中对于视觉的倚赖最重。从视觉来看,颜色、形状和清晰度的设计都是满足用户视觉需求的途径。以微信读书App为例,其简洁淡雅的界面风格恰如其分,可以有效避免设计喧宾夺主,让用户沉浸于内容本身。手机产品的材质纹理、屏幕尺寸和亮度,平台产品的信息架构和功能版块、媒体产品的布局和版式,以及形态产品的图片、动效和影像都为用户提供了多层次的视觉体验。阅读App中常见的“护眼模式”“日光模式”和“夜光模式”以及各种字体、背景等都可根据用户在不同场景下的视觉需求灵活设置。

从听觉来看,系统按键音、阅读App中的“听书”和“语音朗读”功能都是满足用户听觉需求的途径。“听书”和“语音朗读”功能在将用户从眼肌疲劳和手肌疲劳中解放出来的同时,还可通过对于不同角色、音色、语速的调整来满足用户的特定需求。例如,在书旗小说App中,用户在听书时可选择“温婉女声”“奶油小声”等不同模式。

从触觉来看,手机的材质、重量和压力传感器的灵敏度等都是影响用户触觉体验的重要着力点。

总之,对于手机阅读App感官需求的满足,需立足视、听、触三大感觉作整体思考。

2.2 功能需求

掌阅界面的功能可被归纳为四个版块,即“书架”“书城”“发现”和“我的”。当用户有明确目标时,可通过“书架”版块的“搜索”直接键入关键词或通过“扫码”接入内容,App提供的“热门搜索”还可在一定程度上加快获取电子书的速度;通过“添加”,用户可将其他设备中的电子书通过WLAN导入本机或将本机中的电子书导入书架;“签到”功能则对接“福利”部分,提升用户黏度。概而言之,“搜索”使用户得以更快地获取电子书,“添加”让用户可以收藏和阅读更多电子书,而“签到”则可以促进用户更加频繁和长久地阅读电子书。三个部分有明确的功能区分,同时相互促进和补足。

2.3 社交需求

用户在手机阅读语境下的社交需求也受到一些学者的关注。蒋骁认为,移动阅读除了使用阅读和搜索相关功能之外,还需要分享、交流和互动的功能,阅读过程中会产生大量高价值信息,如评论、书籍、笔记等,内容推荐功能日后会有很大的发展空间。[8]郑方奇等学者指出数字阅读平台发展的社交化等诸多特点。[9]

具体到手机阅读App语境,用户可通过App内部的社交功能(如掌阅中的“广场”、QQ阅读中的“发现”及常规评论功能)与其他用户交流观点、发生关联,同时也可由微信朋友圈、新浪微博等社交媒体接入和分享电子书内容,与其他用户发生关联。

2.4 生活需求

尽管用户使用阅读App的主要目标为阅读,但媒体平台化和平台媒体化的两大趋势已然模糊了平台与媒体之间的界线。

以掌阅App为例,其功能版块的划分围绕用户的阅读行为展开,而用户的阅读对象则在传统文学文本的基础上向着实用主义的“学习材料”延伸,如“精品课”版块中“情商管理”“理财”“助眠”“处世之道”“高效沟通”等成为常见关键词。在QQ阅读界面中,用户可通过消费多元的音频内容,如“商业财经”“教育培训”“亲子宝贝”“英文小说”和“知识课堂”等,满足学习、亲子、理财等多方面的生活需求。

3 手机阅读App的应用场景

借由《即将到来的场景时代》,罗伯特·斯考伯等学者断言,在未来25年,场景时代即将到来。与此同时,他们还归纳了构成场景的五大要素:大数据、移动设备、社交媒体、传感器和定位系统[10],2014年被学界认为为移动传播元年,而场景则成为移动传播时代的关键要素。通过对接人与产品、服务,互联网已经全面侵入人们的日常生活。

在场景时代,媒体不再仅仅限于提供有限的产品和服务,而是结合用户需求、媒体形态、空间环境、社交氛围以及具体地域和场所的商品和服务,为用户提供精准的适配服务。

3.1 连接本地书店,推进融合深化

手机阅读App可以收集和整理用户的操作和阅读痕迹,结合智能分发,向用户推送个性化的电子书内容。一些App也在吸引出版社、杂志社等线下传统媒体入驻,但往往是传统媒体与新媒体的简单融合,未能虑及场景因素。未来,手机阅读App可与线下实体书店共享商品信息,用户可通过App查找附近书店,购买App中已出版书籍的纸质版。或者,用户可通过App中的扫码功能搜索图书的电子版进行阅读。

3.2 对接设备产品,夯实产品结构

结合手机阅读App的产品结构来看,设备产品聚合了其他四类产品,同时也对其他产品起到了限制作用。侧重摄像功能设计的手机的风靡是可资借鉴的绝佳案例。

目前,在移动阅读市场,电子阅读器和智能手机是两大主要设备产品。但前者功能单调,仅限于阅读需求的满足;后者虽功能多元,但与手机阅读App之间的关联微弱。在此基础上,一些资本雄厚的App运营商也在调整策略,通过寻求与上游设备生产厂商合作,联合推广,实现用户流通和共享,夯实设备产品与媒体产品之间的关联,巩固产品结构。以掌阅App为例,其智能手机方面的合作伙伴众多,包括OPPO、VIVO、华为、三星、金立和中兴等多个品牌。小米读书App的对接逻辑则与之相反。作为小米公司自主研发的阅读软件,小米读书App通过手机内置模式,在与其他阅读App的竞争中享有较大优势。

4 结语

作为移动融媒体创新的逻辑起点和重要落脚点,用户体验范式“既能缓解从人文关怀视角出发产生的‘异化’问题,又能解决新闻传播学领域‘传者中心’视角下忽视受众需求的问题,并为传媒领域的从业者贡献了与用户这一称谓相对应的‘产品思维’”[11]。

手机阅读App的用户体验是多层次的,从产品角度来看,设备层、平台层、媒体层、形态层和内容层协同影响着用户的感官体验、功能体验、社交体验和生活服务体验,各类产品缺一不可,更为重要的是产品之间的关联方式和程度;手机阅读App的用户体验与多元需求一一对应,需求促动用户的体验行为,而既得体验又会对需求进行修正,从而促发新的体验行为;用户体验的对象不应限于虚拟产品,还应将用户需求与本地服务适配,延伸产业链,促进手机阅读市场的繁荣发展。

参考文献

[1]2018中国数字阅读行业研究报告[EB/OL].(2018-11-02)[2019-12-29]. 艾瑞咨询. .

[2]宫承波,梁培培. 从"用户体验"到"媒体用户体验" [J]. 新闻与传播评论,2018(1):66-73.

[3]Law E L C, Roto V, Hassenzahl M, et al. Understanding, scoping and defining user experience: A survey approach[C]. Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. Boston, New York, ACM, 2009: 719-728.

[4]Liang Pei pei. Mobile Converged Media Innovation based on User Experience [D]. Kookmin University, 2018.

[5]2017—2018中国移动应用商店市场监测报告[EB/OL].(2018-11-05)[2019-12-29]. .

[6]The Authoritative Dictionary Of IEEE Standards Terms. NYC, NY, USA: IEEE Press, 2000: 574-575.

[7]宫承波,田旭,梁培培. 数字媒体艺术导论[M]. 北京:中国广播电视出版社,2014:96.

[8]蒋骁. 移动阅读用户行为趋势与研究展望[J]. 图书馆工作与研究,2016(4):24-27,40.

[9]郑方奇,赵宇翔. 用户体验视角下数字阅读平台人机交互界面的比较研究[J]. 图书馆杂志,2015(7):50-58.

[10]罗伯特•斯考伯,谢尔•伊斯雷尔著,赵乾坤,周宝曜译. 即将到来的场景时代[M]. 北京:北京联合出版公司,2014:12-26.

[11]梁培培. 基于用户体验的手机阅读App创新研究[J].当代传播,2018(1):93-95.