【摘 要】[目的] 分析中外生科类学术期刊新媒体传播现状,总结可供借鉴的学术期刊新媒体传播方式和手段。[方法] 选取6种中外代表性的SCI收录期刊,采用定量与定性研究相结合的方法,对比分析各期刊的微信、微博、Twitter、Facebook等社交平台以及官方网站的运营现状。[结果] 国内外学术期刊在社交媒体平台上形成以期刊官方网站为主,社交媒体平台为辅的运营模式,运营内容主要为文章导读、论坛会议新闻、人事及其他信息集锦3种类型。生科类学术期刊的新媒体推送形式多为导读+原文官方网站链接,推送形式较为单一。[结论] 学术期刊在社交媒体平台的运营中,应该做到多角度差异化定位,积极构建多媒体矩阵;深挖传播内容,创新推送形式;细分用户,提供定制化服务;与受众形成多向互动,积极积累内容资源。

【关键词】学术期刊;新媒体传播;中外对比;办刊启示

随着科技的发展,新媒体全面覆盖受众获取和传播各类信息的渠道,学术知识的共享与流通也不例外,学术期刊由单一的纸媒传播向多端传播发力,形成了融合媒介形态下的学术出版模式。吉海涛等[1]指出,作为传统平面媒体的学术期刊,无论是出版模式、发行方式、传播渠道、受众范围,还是运行的体制机制,都将受到全面的冲击和影响。学术期刊是国家科技和社会经济文化发展成果的重要展示平台,也是科研成果的传播载体[2],传统的传播方式主要是期刊对读者的单向传播,受众主体为各领域的专家学者。学术期刊与微博、微信、Twitter、Facebook等社交媒体的融合,使得学术传播方式焕然一新,借助社交媒体平台,可有效拓宽期刊的传播渠道,扩大受众范围,提升学术期刊的传播效率。

学术期刊由传统媒体向新媒体转型,引起了众多学者的关注。例如:吉海涛等[3]对学术期刊面临的机遇和挑战进行讨论;李艳等[4]认为我国学术期刊的媒体融合发展还处于摸索阶段,有极好的发展前景;陶华等[5]指出学术期刊的新媒体化既是对传统数字出版的延伸,又是在内容加工的基础上,为期刊增加附加价值;佘小宁等[6,7,8]针对学术期刊在微信公众号、新浪微博等社交媒体平台的运营情况、传播效果、传播策略进行分析,探究学术期刊媒介融合的过程中品牌塑造、新媒体运营模式等内容。总体而言,针对学术期刊新媒体融合的研究大多集中在对国内办刊现状的研究,缺乏对国外学术期刊新媒体传播方式的探索;同时研究内容较为宽泛,虽有针对具体期刊的新媒体传播效果研究,但是缺乏在实例研究基础上,对国内外学术期刊新媒体传播共性的总结。本文通过比较国内外一流学术期刊官方网站及社交媒体平台的运营现状,探讨学术期刊新媒体办刊发展新道路,以期为国内外学术期刊新媒体办刊提供参考。

1 研究方法与研究对象

国内外学术期刊与各式新媒体融合进度不一,除了学术期刊官方网站外,以微信、微博和Twitter、Facebook为代表的社交媒体平台也发挥了极为重要的作用。本文采取定性与定量研究相结合的方式,将期刊新媒体账号建设现状、传播效果量化,比较国内外一流学术期刊官方网站及社交媒体平台的运营现状,在期刊具体运营实践研究的基础之上总结国内外办刊的异同点,探讨学术期刊新媒体办刊发展新道路。

学术期刊媒介融合过程中,期刊新媒体运营较好,发展较快,且影响因子排名靠前的期刊多集中在自然科学领域,特别是生命科学(以下简称“生科”)类学术期刊的新媒体传播已形成了较大规模。因此,本文选取Cell、Nature、Science、Cell Research、Fungal Diversity和National Science Review这6种国内外影响因子名列前茅的生科类SCI收录期刊作为分析样本(表1)。Cell、Nature 和Science(以下合称“CNS”)是自然科学界三大顶级期刊,办刊历史悠久,其官方网站、新媒体社交平台等运营时间较早,运营模式成熟,致力于传播最新学术资讯,内容备受关注,具有广泛的群众基础,是国外学术期刊新媒体平台的典型代表,因此CNS可作为国外生科类期刊新媒体办刊的典型样本。此外,对我国生科类SCI收录期刊按照影响因子进行排序,发现Cell Research、Fungal Diversity和National Science Review这3种期刊排名靠前,且均是英文期刊,传播范围较广,在国际生科类学术期刊中颇有声望,其官方网站的建设也较成熟,在线发布的文章被国内众多学术新媒体账号广泛转载,因此本文将其作为国内学术期刊新媒体化的代表。

表1 6种生科类SCI收录期刊2018年影响因子及排名

| 期刊名称 | 影响因子 | 排名 | 国籍 |

| Nature | 41.577 | 11 | 英国 |

| Science | 41.058 | 13 | 美国 |

| Cell | 31.398 | 25 | 美国 |

| Cell Research | 15.393 | 102 | 中国 |

| Fungal Diversity | 14.078 | 129 | 中国 |

| National Science Review | 9.408 | 247 | 中国 |

2 生科类学术期刊新媒体运营现状概述

2.1 新媒体建设

在新媒体宣传方面,国内外学术期刊的总体模式都是以期刊官方网站运营为主,社交媒体平台运营为辅,将社交媒体平台作为宣传窗口,向外重点宣传推广官方网站上发布的优秀论文以及与研究相关的新闻及发现。

截至2019年9月,国内外6种SCI收录期刊的新媒体建设情况如表2所示。6种生科类SCI收录期刊官方网站均可实现优先数字出版,因其不受印刷周期以及期刊卷期和页码等限制,可显著缩短论文的发表周期,从而促进科研成果的快速交流[9,10]。其中:Nature和Science分别拥有成熟的优先数字出版平台Express和Advance Online Publication;Fungal Diversity为斯普林格(Springer-Verlag)出版社合作期刊,此期刊中的所有文章都首先在网上发布,永久保留DOI号。

表2 国内外6种SCI收录期刊社交媒体平台的运营情况

| 区域 | 期刊名称 | 有无官方网站 | ||||

| 账号名称 | 粉丝数量/万人 | 账号名称 | 粉丝数/万人 | |||

| 国外 | Cell | 有 | Cell | 9.3 | Cell | 16.5 |

| Nature | 有 | Nature | 160.0 | Nature | 95.3 | |

| Nature News & Comment | 200.0 | Nature News | 45.0 | |||

| Science | 有 | Science Magazine | 140.0 | Science | 399.0 | |

| News from Science | 24.9 | News from Science | 244.0 | |||

| 区域 | 期刊名称 | 有无官方网站 | 微信 | 微博 | ||

| 账号名称 | 粉丝数量/万人 | 账号名称 | 粉丝数/万人 | |||

| 国内 | Cell Research | 有 | 无 | / | 无 | / |

| Fungal Diversity | 有 | 无 | / | 无 | / | |

| National Science Review | 有 | 国家科学评论 | 0.9 | National Science Review | 0.2 | |

在社交媒体平台运营方面:CNS三大刊的粉丝数量庞大,Nature和Science在Twitter、Facebook平台上均有两个账号,分别是与期刊同名的官方账号,以及与期刊相关的新闻账号。这两个账号分工明确,定位清晰,推送内容具有差异性,多角度地对期刊进行多媒体宣传,账号间互相关联,与官方网站形成联动模式。

国内期刊中,Cell Research和Fungal Diversity均没有独立的微信公众号或者微博账号。National Science Review建立了较为完备的新媒体运营账号,与官方网站形成初步的矩阵联动。截至2019年9月,National Science Review的微博粉丝共有2000余人,同时微信公众号“西瓜数据”显示,该刊微信端粉丝约9000人。

CNS三大刊拥有悠久的办刊历史,在生科领域内具有较高的国际影响力,其对粉丝的吸引力当然是国内其他学术期刊难以比拟的。但排除这些因素后不难发现,国内生科类学术期刊在新媒体化程度、群众基础等方面相较于国外生科类学术期刊仍具有较大差距。

2.2 内容定位

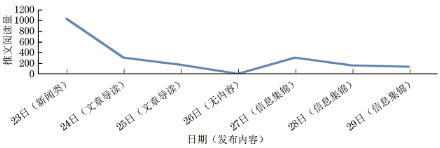

从传播内容来看,国内外学术期刊新媒体运营内容大致分为三类:文章导读类、论坛会议新闻类、人事及其他信息集锦类。对比不同种类传播内容的发布频率,发现:优秀论文作为学术期刊传播重点,拥有最高的推介频率;其次是与研究相关的故事、学术观点类新闻。而从National Science Review微信公众号2019年9月23—29日推文阅读量(图1)可看出,有关会议论坛、研究发现的新闻类阅读量占据榜首。

图1 National Science Review微信公众号2019年9月23—29日推文阅读量分布

对平台发布内容作进一步分析,发现国内外生科类期刊新媒体定位差异较大。以Nature的Twitter账号为例,账号Nature的推送内容大致分为:文章导读、话题讨论、新闻及观点和一周热点集锦,总体内容较为正式,既保证了学术期刊官方账号的权威性,体现期刊优质内容,又能促进学术期刊与受众的互动;账号Nature News & Comment的推送内容则主要包括新闻导读和每日Briefing,内容充实有趣,简单易懂,弥补了官方账号趣味性的不足。此外,该账号的推送频率较高,形式多变,如以“How should researchers handle published work that is potentially unethical?”作为推文标题,不仅能快速吸引读者眼球,还能达到向大众科普学术知识的目的。同时,所有推文下都有the free daily Nature Briefing的网站链接,账号便捷化程度高。与国内生科类期刊的新媒体内容定位相比,Nature的两个Twitter账号层次清晰,特色鲜明,形成了有益的补充。

各期刊也致力于内容丰富性的建设,如National Science Review会在微信公众号的推文中总结相关领域的文章,做成文章集锦供读者查阅学习;也会在微博上不定期进行课外知识补充、抽奖活动以及对其他知名期刊推送内容的转载。Nature在Twitter上会针对某一话题开设主题帖,并使用多篇推文介绍该话题的讨论情况;当一些热点话题出现时,Nature也会紧跟热点,在Twitter上发布具有讨论意义的内容,并带上相关话题的标志。

总体来看,各期刊社交媒体账号推送内容的关联性不强,信息呈碎片化,以National Science Review、Cell等期刊为例,其在各自社交媒体平台中的推送内容大多是照搬官方网站内容,缺乏对期刊优质内容的深度挖掘。

2.3 推送形式

学术期刊大多以专业领域的研究论文、综述论文为主,受专业化程度及学术语言的限制,较难达到期刊优质内容广泛传播的目的。发展较为迅速的期刊官方网站,作为当前各学术期刊数字化最常见、最成熟的方式[11],是学术期刊新媒体化的重要产物,同时也是期刊多媒体平台运营内容的主要来源,其各式栏目的设计与建设也间接促进了期刊优质内容的推广和传播。

Nature与 Science的期刊官方网站均在图文信息传播的基础上,推出以音频为主的Podcast版块,栏目设计也较为相似,每周一期,由主播以口播的方式概述当期内容。该版块的内容涉及广泛,不仅有科学研究背后的小故事,针对研究发现的新闻报道,还有各地的学者、记者、编辑针对某一内容的深入分析。

同时,CNS三大刊均设有Video栏目,用视频的方式向人们介绍研究的事物或现象,以Nature官方网站的一则题为《千年来猫是如何被驯化的》的视频为例,视频内容简单易懂,通过动画的方式,生动形象地向受众介绍科学家如何通过对DNA的研究,了解猫的由来以及千年来的流浪经历,内容有趣且科普效果极好。该视频也经Nature的Twitter官方账号发布,进一步扩大受众范围。

国内大部分学术期刊官方网站的栏目设计还停留在针对优秀论文的推介方面,在各社交平台的传播中,绝大多数的推送形式仍是“文章导读+原文官方网站链接”的文章推介模式,对于新媒体的读聊试听全方位互动体验拓展严重不足。新媒体时代,学术期刊仅有优质内容还不够,还需要良好的运营模式[12]。而目前国内众多期刊新媒体仅是针对期刊优质内容的图文推介,缺乏综合运用图片、音频、视频等推送手段促进专业文章可视化、易读化、科普化的有效手段,尚未构建核心内容的独立传播平台。

3 学术期刊新媒体办刊启示

3.1 差异定位,构建新媒体矩阵

与传统纸质期刊不同,学术期刊的社交媒体平台面对的受众可能是期刊优质内容的提供者、相关领域的专家学者、期刊优质内容的传播者,或者是接受科普宣传的普通大众。对不同的受众进行信息传播与共享,仅依靠各期刊的官方账号是远远不够的,学术期刊在多媒体化的过程中应该组建一个由不同账号构成的社交媒体矩阵,不同账号相互关注推介,多角度差异化定位,有针对性地推进分众传播。这种方式,正如白建磊等[13]所言:“一方面,最大程度地提高平台上粉丝的覆盖率;另一方面,更加有针对性地发布信息,从而更好地为关系营销中的关系各方服务。”不同账号之间的差异化定位,能够促进矩阵账号的互补与联动,在分众传播的同时,实现品牌整体化营销推广,扩大学术期刊的内容传播范围,提高期刊的品牌价值与学术影响。

3.2 深挖内容,创新推送形式

学术期刊要突破仅在少数人间传播的局限,扩大传播范围,除增强内容吸引力外,传播方式的增强也同样重要,从平台迁移转向内容融合,将新媒体视为对学术内容的深加工与再创作。但现有的期刊新媒体运营只是将纸质期刊的内容数字化后搬上网络,对信息本身缺乏深度开发和加工[14],这样既不能起到扩大受众、提高内容传播效率的作用,也不能使受众快速获取知识,促进学术交流和讨论。

因此,在新媒体平台中,对推送内容的选题和推介导读就变得很重要,通过对文章内容的深度挖掘,选取读者感兴趣的话题,加上浅显易懂的题目和文章导读,能帮助读者快速理解晦涩难懂的论文,论文可读性得到加强[15]。再在这样的基础上,补充同领域的其他学者的研究内容,帮助受众进一步学习,促进学术交流。

诚然,受期刊内容多样性的影响,各平台呈现的信息无可避免地存在碎片化现象,但可通过深挖内容的方式,有效整合信息,使其呈关联、成体系在各平台呈现。除此之外,可通过微博、微信、Twitter和Facebook等社交媒体平台,将信息以文字、图片、音频、视频等形式全方位在受众间传播和推广。社交媒体平台在信息传播及时性、受众群体广泛性等方面具有传统媒体没有的优点,因此学术期刊在各式平台运营中应该利用这些优点,摆脱单一的图文介绍形式,将推送内容以多种形式传播出来,帮助受众理解记忆,从而促进其在受众间的广泛传播;也可以补充纸质期刊受限的音视频及虚拟动画,促进科学知识的可视化呈现与场景化沉浸,拓展科学知识视听读聊的全息体验,促进期刊内容的专业化传递与大众化普及。

3.3 分类用户,定制专业服务

学术期刊数字化,将纸质期刊面对的“受众”转变为客户端、社交媒体平台的“用户”,而服务用户、吸引用户、集聚用户,也就成了数字化学术期刊传播的终极目标[16]。学术期刊数字化后,服务的用户群体扩大,原本的“读者”群体转变为信息接收者、内容提供者、内容评议者、内容学习者等角色,用户对服务的需求也呈现出多样化、多层次的趋势。为了吸引、聚集不同的用户,学术期刊应对不同需求的用户进行分类,从而推进定制化服务。

国内外学术期刊在各自官方网站已逐渐开始对网站用户进行分类,依据不同用户的身份及学术需求,进行定制化服务。以Nature官方网站为例,其将用户的需求进行以下分类,并按所需服务进行信息收集:(1)网站信息使用;(2)注册使用网站服务;(3)网站信息特殊用途注册;(4)稿件提交和同行评审。国内期刊Cell Research将其官方网站用户分为三类:(1)网站信息浏览者;(2)稿件投递者;(3)同行评议者。张俊彦等[17]曾指出,“虽然在社会化服务功能层面,学术期刊仍然是小众媒体,但是由于其提供的内容信息更权威、科学、专业且深入,因此有很多潜在的服务功能有待深入挖掘”。依据用户数据进行的定制服务,可以最大限度、有针对性地满足不同用户的需求。如Nature官方网站通过算法向用户自动推介其可能感兴趣的研究论文或者相关报道。通过用户浏览器的搜索记录,对用户感兴趣的服务作简单预测,改变传统单一的用户单向检索,转为积极向用户及时推送有价值、符合用户需求的信息,针对不同用户,定向推送其可能感兴趣的内容,真正目的是让用户及时、高效地获取需求信息[18]。这一做法在满足用户整体需求的基础上,为用户提供私人定制服务,同时也为学术期刊多媒体平台吸引更多的用户,促进学术期刊的大众化传播。

对新媒体中用户基本信息及用户行为的分析,更利于期刊内容定制服务的强化,应着力于用户数据挖掘,发现研究兴趣、拓展同一研究主题下的社交功能。如学术期刊社交媒体平台可以牵头组建学术交流群组,为正向的学术交流提供场所,邀请符合要求的粉丝、相关领域的专家学者入群沟通讨论。

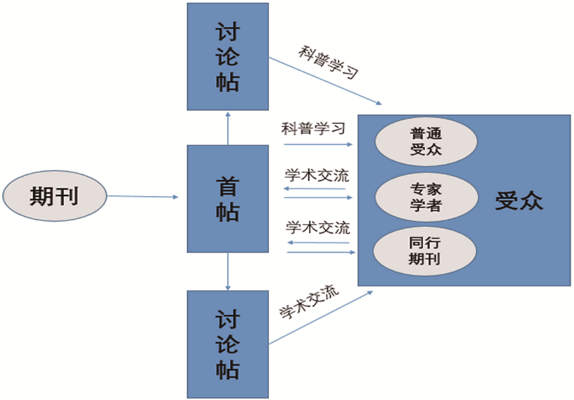

3.4 多向互动,积累内容资源

学术期刊历来重视内容,受众大多为具有较高学历的人群,同时对外传播的过程受时空的限制,缺乏与受众的互动。新媒体时代的到来,帮助期刊破除之前的各种限制,由原来仅在部分群体间传播转变为面向大众传播,受众也由一部分人转向更大范围的人群,怎么与新受众进行良好的互动,成为学术期刊新媒体化后需要面临的问题。在对国内外学术期刊社交媒体平台推送内容的研究中发现,国内外学术期刊在社交媒体平台与普通受众之间互动频率不高,与同行期刊的互动也不太频繁。因此,笔者提出一种以一帖为主,多帖联动,多方讨论互动的传播机制,其流程如图2所示,期刊首先发帖向受众传播学术资讯,针对不同的受众,其传播具有不同意义。针对普通受众,首帖起着科普学习作用;针对专家学者、同行期刊,首帖就是学术交流的素材,通过对感兴趣的首帖进行讨论,创建讨论帖,讨论产生的新讨论帖也能继续供不同受众交流学习。

图2 学术期刊推送帖多向互动流程图

同时,打破期刊与专业壁垒,实现跨界互动,也有利于期刊在交叉学科的横向延展与专业领域的纵向延伸两个维度中积累内容资源。在对国内学术期刊相关社交媒体账号的检索中发现,国内有许多如“iNature”“BioArt”、“奇点网”等学术公众号,通过介绍一流生科类期刊中刊登的文章向受众传递最新的科研信息。这些学术公众号既有由国内顶级研究院所联同国内外著名大学的研究团队共同打造,也有隶属某生物医药公司,旨在传播行业最新科学资讯,促进学术交流的民间组织,且参与学术交流的成员包括国内外生科领域著名的研究学者。

根据公众号“西瓜数据”提供的数据,表3所示为生科领域颇具名望的学术公众平台的运营情况。 其中,“BioArt”学术公众号是公众号“科研圈”联合21家学术媒体,由读者投票评选出的2018年明星学术公众号Top 10,并且“生物谷”“奇点网”也入围了前21名候选榜单。

表3 部分生科领域学术公众平台的运营情况

注:*最高阅读量是指2019年9月29日至10月5日这一周内日均推文阅读量的最高值。| 微信公众号名称 | 粉丝数量 /万人 | 原创文章数 /篇 | *最高阅读量 /万次 |

| iNature | 59.2 | 2056 | 2.645 |

| BioArt | 18.8 | 2011 | 0.832 |

| 奇点网 | 51.1 | 1456 | 2.980 |

| 生物学霸 | 57.3 | 724 | 2.000 |

| 生物谷 | 32.7 | 102 | 0.717 |

| 病毒学界 | 1.8 | 747 | 0.422 |

上述学术公众号以日更的方式每天至少推介一篇国内外一流学术期刊的优秀论文;账号运营模式成熟,粉丝基础庞大,在学术圈具有一定的地位;推送内容大致可以分为三类,即学术前沿资讯、学术交流和科学知识科普。以“BioArt”为例,该学术公众号不仅对国内外重大学术成果和学术事件进行追踪报道,为生科领域的全球华人带来最前沿的学术资讯,同时设置专家访谈专栏,邀请院士、国家杰出青年、长江学者等著名科学家对优秀研究成果进行深度点评解读,积极引导学术批评。

综上所述,学术期刊在新媒体的运营中应重视多方互动,主动跨越成果发表的主阵地与学术交流的主阵地之间的沟通鸿沟,与同行期刊共享资源,促进优质内容的学术交流,打破期刊与专业壁垒,实现跨界合作与共赢。

4 小结

在网络信息技术快速发展的今天,学术期刊与微博、微信、Twitter、Facebook等社交媒体平台的融合是必然趋势。本研究立足国内外生科类学术期刊的新媒体运营现状,通过对比,发现在新媒体账号建设、内容定位与推广等方面,国内外期刊各有侧重,且均具有较大的发展空间;并总结所列举实例的共性问题,从定位、内容、服务、互动的角度探究学术期刊新媒体办刊道路。

学术期刊在新媒体传播的过程中应多角度差异化定位,在注重内容多样性的同时,深挖内容,整合资源,创新推送内容及推送形式;基于对用户行为的分析,提供定制服务,突破纸媒局限,打破专业壁垒,形成期刊与大众、期刊与期刊、期刊与学者多方互动,积累学术交流资源信息。除此之外,国内学术期刊还需要继续加大“走出去”的力度,虽然本研究选取的三种国内SCI收录期刊均为英文期刊,已经实现了学术出版的“走出去”,但是在对外传播方面仍可进行更积极的探索布局。目前,国内仅有National Science Review等少数英文学术期刊在Twitter上有对外宣传的账号,但更新并不及时。虽然国内学术期刊在国际影响力上远不如国际一流学术期刊,但在媒介融合形式下,学术期刊外宣账号的传播与建设仍能提升学术期刊在全球的传播效果。

由于本研究仅针对国内外生科类代表性学术期刊的新媒体运营现状进行分析,结论的普适性仍有待检验,对于其他领域的学术期刊,也需进一步探索。笔者也期待新媒体平台能够成为学术期刊成果发布、内容建设、用户社群维系的新阵地,助力学科发展、学术交流与科学知识普及。

参考文献

[1]吉海涛,郭雨梅,郭晓亮,等.媒体融合背景下学术期刊发展新模式[J].中国科技期刊研究,2015,26(1):60-64.

[2]孙小岚,杨晓容,刘忠丽,等.浅论新媒体时代学术期刊的发展困境与对策[J].新闻研究导刊,2019,10(13):203,205.

[3]吉海涛,郭雨梅,郭晓亮.学术期刊与新媒体的融合:机遇•挑战•对策[J].编辑学报,2015,27(5):412-415.

[4]李艳,陈鸿,朱美香,等.媒体融合背景下学术期刊发展及改革思路[J].科技与出版,2018(1):107-111.

[5]陶华,朱强,宋敏红,等.科技期刊新媒体传播现状及发展策略[J].编辑学报,2014,26(6):589-592.

[6]佘小宁.学术期刊微信公众号传播实用性存在问题及优化策略[J].新媒体研究,2018,4(19):41-43.

[7]张艳萍.科技期刊的微信公众号运营模式研究——基于4种核心科技期刊的量化分析[J].中国科技期刊研究,2015,26(5):524-531.

[8]柴玥,金保德,杨中楷.《中国国家地理》新浪微博传播效应分析[J].中国科技期刊研究,2015,26(5):493-498.

[9]吕雪梅,程利冬,张宏,等.基于中文DOI优先出版科技期刊论文的快速精准推送[J].编辑学报,2018,30(5):488-491.

[10]张俊彦,黄林美,林琳,等.国内科技期刊的优先数字出版现状及问题分析[J].中国科技期刊研究,2015,26(11):1187-1193.

[11]张怡炜,刘琪.中文建筑科学类期刊网络化、数字化及新媒体技术应用现状分析[J].中国科技期刊研究,2016,27(11):1162-1168.

[12]张学颖,罗萍,邓强庭.学术期刊新媒体办刊的新思路探讨[J].中国科技期刊研究,2019,30(5):525-530.

[13]白建磊,张梦霞.企业微博矩阵虚拟化运营机制研究——内容呈现、粉丝服务和关系营销[J].财经问题研究,2015(12):75-81.

[14]张静.科技期刊借助数字化手段提供增值服务探析[J].编辑学报,2013,25(2):105-108.

[15]严孟春.学术期刊的自媒体策略[J].出版参考,2019(3):79-82.

[16]周小华.学术期刊的数字化转型:按需提供用户服务[J].出版发行研究,2016(3):53-55.

[17]张俊彦,黄林美,林琳,等.中国肿瘤学期刊官方网站延伸性服务能力建设的现状分析[J].科技与出版,2018(5):92-95.

[18]萨日娜.学术期刊应用新媒体推广的发展策略研究[J].科技风,2018(29):217.