【摘 要】针对目前科技期刊的编校质量问题仍然突出的情况,重点开展了《地球科学》期刊的审读自查,统计了该刊2018年的刊前审读差错率,以差错率不合格作为典型案例分析了其差错类型,追溯原因并实施了改进措施。措施实施后的刊前审读差错率均达标且平均差错率明显降低,说明改进措施效果很好。对比抽查统计了其他3本科技期刊的差错率,虽然其差错类型不尽相同,但是造成差错的原因存在一些共性。对比研究表明:刊前审读有助于发现编校短板,提升编辑的工作能力从而提高期刊质量。建议将刊前审读在各期刊出版单位进一步认真贯彻实施。

【关键词】科技期刊;质量;差错率;刊前审读;改进措施

质量是科技书刊的生命。30多年来,有关部门陆续发布了几十项与编辑出版直接相关的国家标准、行业标准和规范。它们为编辑出版工作标准化、规范化,提高出版物的编校质量提供了基本保证[1]。2017年8月17日,国家新闻出版广电总局下发了《关于重申“三审三校”制度要求暨开展专项检查工作的通知》,要求各出版单位要严格执行“三审三校”制度,始终坚持把内容建设放在第一位、把提高质量放在第一位。2018年1月,在国家新闻出版广电总局报刊司发出的《关于对<报刊质量管理规定>(征求意见稿)征求意见的通知》中提出期刊差错率不超过2/10000的,其编校质量为合格;差错率超过2/10000的,其编校质量为不合格。较之2009年版的《期刊出版质量管理规定》中3/10000为期刊编校差错率阈值,标准提高了。国家新闻出版广电总局对编校质量三令五申,说明编校质量是期刊品质化的重要组成部分。

尽管不少科技期刊出版单位在提高编校质量方面投入了大量精力,但编校质量问题仍然突出,编辑们也常常形容编校捉错为“捞面条”,怎么捞都捞不干净[2]。这是因为科技期刊的校对工作细致且要求精神上的高度集中,长时间的高度紧张必然会引起视觉疲劳从而注意力不集中,导致期刊差错率上升[3]。其次,受办刊经费不足和人员紧张的制约,多数高校学报编辑部都没有专职校对人员,大部分是由编辑人员兼做校对工作[4],有的编辑人员甚至身兼数职,导致他们不堪重负、工作效率降低。另外,科技期刊学科覆盖范围广、涉及很多专业术语与编辑规范[5],而编辑的专业知识有限从而在编校过程中会出现一些盲点。本文以《地球科学》期刊为例开展了编辑部刊前审读自查,将错误尽可能地消除在正式出版前。

1 差错调查方法

为加强期刊质量建设,《地球科学》自2018年起每期付印前所有文章均由编辑部聘任的相关专业的3-4位博士研究生助管进行审读,博士助管们对文章的专业内容较熟悉,且每人仅校对4-5篇文章,精力会更集中,易于发现一些错误。同时,编辑为了赶时间在一校和二校时仅仅是校异同而不校是非,往往会遗漏一些错误,如各级标题序号出错、作者中英文单位的序号不一致,存在各种语法和逻辑方面的错误等,针对上述情况笔者对这些博士助管们重点讲解了本刊的论文规范及常见错误。以《地球科学》2018年7期为调查对象,7期的刊前审读结果先由笔者统一汇总核查、再由编辑部主任进一步核查并参照《期刊编校质量差错率计算方法》计算出各期刊前差错率,以差错率不合格的2期期刊作为典型案例分析了其差错类型,追溯原因并对症下药,最后统计了实施改进措施后的5期的刊前审读差错率,对比验证实施效果。

2 差错调查结果

2.1 差错率分析

统计分析2018年《地球科学》7期差错率,其结果如表1所示,7个刊期的差错率最低为0.141‰,平均差错率为0.188‰,不合格的2期差错率分别为0.259‰、0.223‰。

表1 7期的刊前审读差错率/‰

| 刊期/期 | A | B | C | D | E | F | G |

| 差错率 | 0.141 | 0.157 | 0.259 | 0.179 | 0.174 | 0.186 | 0.223 |

其中第C和第G期差错率超过0.2‰,不符合期刊差错率规定。分析其差错存在的类型(表2),第C期的差错类型为参考文献错误(占比51.21%)、语法及逻辑错误(23.17%)、专业错误(9.76%)、错别字(4.88%)、英文错误(3.66%)、标点错误(3.66%)和文字重复(3.66%);第G期的差错类型为语法及逻辑错误(31.57%)、参考文献错误(22.56%)、专业错误(14.28%)、标点错误(12.79%)、英文错误(9.03%)、错别字(4.51%)、文字重复(2.26%)、关键词错误(1.50%)及其他(1.50%)(表2)。由此可见这2期的差错类型中参考文献差错、语法及逻辑错误占比均较大。

表2 不合格2期的差错类型占比/%

| 刊期/期 | 参考文献错误 | 语法及逻辑错误 | 专业错误 | 标点错误 | 错别字 | 英文错误 | 文字重复 | 关键词错误 | 其他 |

| C | 51.21 | 23.17 | 9.76 | 3.66 | 4.88 | 3.66 | 3.66 | 0 | 0 |

| G | 22.56 | 31.57 | 14.28 | 12.79 | 4.51 | 9.03 | 2.26 | 1.50 | 1.50 |

2.2 差错类型分析

分析上述两期(第C期和第G期)的主要差错类型,依据编校记录逐一追溯各个环节。第C期中参考文献错误占比最高,通过追溯发现该期参考文献条数较多且格式很乱,责编不重视而过于依赖文献自动查询与比对软件,对软件查询结果没有仔细检查;同时配合校对的编辑身兼数职、事务较多,因而校对时着重看文字与图表,对参考文献几乎“一扫而过”。第G期中语法及逻辑错误最多,通过追溯发现该期为华南陆块聚散过程与成矿动力学专辑,作者普遍地学理工科专业、文字表达能力相对较弱,而责编不是地质学专业出身,阅读专业文章的水平与精力有限,因此漏掉了一些病句和逻辑错误;另参考文献错误占比也高,由于责编花费大量时间在阅读文章内容上,忽视了参考文献前后一致性与格式的核查。

3 讨论与结论

3.1 改进措施

科技论文的编校是一项实践性强、项目庞杂且琐碎的工作,要求编辑不仅要有基本的学科专业知识,也要对语言文字规范、数据与图表的处理、量和单位的规范、参考文献著录格式等编校专业知识熟练应用。追溯原因后认为,编辑的业务水平有待提高,校对环节需要改善,参考文献的核查需引起重视。基于此,编辑部积极讨论后提出了相应的改进措施。

(1)提高业务水平。《出版专业技术人员职业资格管理规定》第七条规定:“出版专业技术人员应按规定参加继续教育”。科技编辑队伍是一支政治素质硬、学历层次高的队伍,但文字表达能力弱的情况普遍存在[6]。编辑部要组织编辑参加有关期刊政策法规、标准规范、汉语语法等方面的培训,加强其语言文字规范化训练,及时获取新的知识与技能。编辑部主任还要定期组织内部交流会,合理安排每期主题,轮流由编辑担任主讲,比如将外出业务培训中学到的编辑知识和更新的标准为大家讲解,或者将最近编校过程中遇到的问题提出来讨论。编辑自身要认真钻研各项标准和规范并落实到编校工作实践中,还要多看多读编辑专业文献,学习效仿相同领域期刊的较好做法,注意编校经验的积累。同时,编辑也要重视自身的学术水平,除了平时阅读相关专业书籍与文献,更要积极参加相关学科的学术会议,了解学术发展的前沿和动态,成为作者的知者,在学术界拥有一批志同道合的作者朋友。在编辑加工每一篇稿子前,认真阅读审稿专家提出的修改意见,这是难得的学习机会,有助于提高编辑的专业水平和稿件鉴审能力[7]。

(2)改善校对环节。本刊编辑部以前采取责编编辑后通读、编辑二校、责编再次通读的校稿方式,通读次数过多增加了责编的工作量,反而影响了校对质量。而且多数高校学报(包括本刊)编辑部采用“编校合一”的工作模式,存在校对技能不熟练、责任不明确、重编辑轻校对等问题[4],编辑互校可以有效改善“编校合一”的弊端[5]。因此,编辑部进一步改进了编校工作流程,在“三校一读”制度和当期责任编辑负责制的基础上,采取责编一校、编辑互校、作者自校、责编三校和主编终校的方式,并且明确了各校对环节的侧重点,做到有的放矢。比如责编一校重点对照原稿检查句子、段落、数据等方面是否有差错或遗漏,图表编排是否符合国家标准,争取在该阶段定版;责编三校时则从头到尾仔细通读全文,对互校和作者自校中未校出或改样新出现的差错继续标识。编辑部也实行了制度化管理,在年终绩效考核中加大责任编辑奖惩力度,加强责任编辑责任制。另外,在工作实践中编辑们习惯使用纵向思维,即一篇文章接一篇文章地通读整本期刊,如果配合运用横向思维,很容易发现一些“顺眼差错”。比如本刊第2期中4篇文章的不同作者都写了同一基金项目,其名称却不同,为了今后期刊检索的需要,与作者沟通后统一成一个基金项目名称。

(3)重视参考文献。参考文献是科技期刊的必要组成部分,著录文献的内容要保证准确,格式应严格遵循GB/T7714-2015《信息与文献参考文献著录规则》。统计发现本刊参考文献不规范的情况比较严重,包括著录内容不全(比如漏作者、未写页码)、著录格式混乱、著录符号或多或缺、文献前后不一致等问题。一方面是因为一些作者著录文献的态度随意;另一方面,为减少核查工作量本刊每位编辑均安装了参考文献自动查询与比对软件,使用后发现软件查询有时会出错,如果责编不重视而盲目相信查询结果,必然导致参考文献错误较多。因此编辑部强调参考文献核查的重要性、将其作为重点差错项目考核,同时与软件开发商沟通,持续测试改进,改进后的软件基本按照本刊著录格式并且能给出不同数据库的查询结果,大大提高了工作效率与准确度。

参考文献内容和格式不正确是作者们常出现的问题。本刊的投稿须知中单独列出了参考文献的著录要求,并举例说明各种常用参考文献的著录格式。对于著录格式未按要求者,编辑部要求编辑发送返修邮件时,在审稿专家所提意见的基础上,把参考文献修改意见单列一项,提醒作者修改。另外,一些作者列举大量文献,询问后笔者发现有些文献与文章关系不大、作者并未阅读,有的甚至作者也提供不了文献出处,而编辑则花费大量时间核查这些意义不大的文献,浪费了人力分散了精力。与编委会、作者沟通后,编辑部修改了投稿须知,将引用的中、英文参考文献条数规定在40条以内(综述文章除外)且文献必须能检索到。

3.2 改进措施实施后差错率

改进措施实施后5期的差错率均达标(表3),平均差错率为0.159‰,较实施前7个刊期的差错率(平均值0.188‰)明显降低。值得一提的是,实施前7个刊期平均每期368页码,而实施后的5个刊期平均每期428页码,在编校工作量增大的情况下,差错率仍然降低,体现了改进措施的有效性。

表3 措施实施后5期的刊前审读差错率/‰

| 刊期/期 | J | K | L | M | N |

| 差错率 | 0.166 | 0.149 | 0.181 | 0.159 | 0.142 |

3.3 对其他科技期刊的启发

抽查地学类3本期刊(期刊I、II、III)2018年最后一期中的30页,统计其差错类型。主要差错类型还是集中在语法及逻辑错误和参考文献错误方面(表4)。

表4 3本期刊的差错类型占比/%

| 期刊 | 参考文献错误 | 语法及逻辑错误 | 专业错误 | 标点错误 | 错别字 | 英文错误 | 文字重复 | 图表错误 |

| I | 19.23 | 24.36 | 2.56 | 38.46 | 6.41 | 3.85 | 0 | 5.13 |

| II | 18.92 | 18.92 | 13.51 | 16.22 | 5.41 | 8.11 | 2.70 | 16.22 |

| III | 21.74 | 26.09 | 8.70 | 4.35 | 4.35 | 21.74 | 4.35 | 8.70 |

值得一提的是,尽管3本刊物2018年最后一期已经出版,但是其中仍存在十分明显的错误,见例1-5。

例1 石榴辉石岩表面灰黑色,较新鲜,中细粒变晶结构,块状构造,这要矿物为次透辉石(40%)、石榴石(30%)、角闪石(15%)、斜长石(15%)钛铁矿(5%)、石英(5%)。

这句话摘自发表在期刊I上题目为“浙西南松阳地区石榴辉石岩变质作用演化与地质意义”的文章。明显看到1个错别字及1个标点错误,即“这要矿物”应为“主要矿物”,“斜长石(15%)钛铁矿(5%)”中间漏掉“、”。

例2 ZhangL C,Chen Z G,Zhou X H,Ying J F,Wang F and Zhang Y T.2007.Characteristics of deep sources and tectonic-magmatic evolution of the Early Cretaceous voleanics in Genhe area,Da-Hing-gan Mountains:Constraints of Sr-Nd-Pb-Hf isotopic geochemistries.Acta Petrologica Sinica,23(11):2823-2835(in Chinese with English abstract)。

这篇文献著录在期刊I题为“大兴安岭中南段扎木钦铅锌银多金属矿床成矿物质来源及矿床成因:来自S、Pb同位素的制约”一文中。存在1个单词错误,“voleanics”应为“volcanics”。

例3 李锦轶,莫申国,何政军,等。大兴安岭北段地壳左行走滑运动的时代及其对中国东北及邻区中生代以来地壳构造演[J].地学前缘,2004,11(3):157-168.

这篇文献著录在期刊II题为“兴安地块东北部晚侏罗世C型埃达克质花岗岩年代学、地球化学特征及构造环境意义”一文中。很明显题名不全,经查实题名后漏写了“化重建的制约”。

例4 前人对本区岩浆岩年代学研究不足,高精度测年工作仅有隋振民等[19]的报道,其他均源于区调工作,且存在不一致,如1:5万任家地营子幅依据Rb-Sr法获得的1857Ma年龄将黑花山岩体形成时间确认为中元古界[26]。

这句话摘自发表在期刊II上题为“兴安地块东北部晚侏罗世C型埃达克质花岗岩年代学、地球化学特征及构造环境意义”的文章。根据地学知识,“界”为地层单位而不是时间单位,“中元古界”应为“中元古代”。

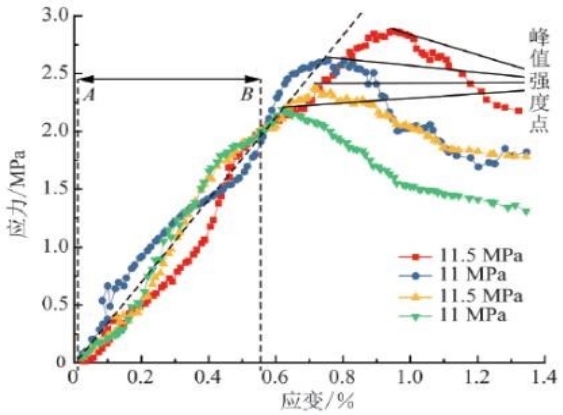

例5 图与文字内容有出入,图1来源于发表在期刊III上题目为“页岩气藏水力压裂中应力-流压耦合效应及人工裂缝扩展规律”的文章。明显图例有误,经查看正文应为11.5MPa、11MPa、10.5MPa和10MPa。

图1 示例5图

虽然不同科技期刊的差错类型不尽相同,造成差错的原因也有差异,但是仔细分析后也能发现一些共性。如例1和例4,产生错误的原因在于编辑的业务知识欠缺,出现例2的错误源于编辑忽视参考文献的核查;再比如,笔者仅扫一眼就发现了例3和例5的错误,而这些期刊的编辑经过“三校一读”后依然遗漏了这么明显的错误,很可能是校对环节出了问题。

3.4 结论

不论是安排期刊编辑(除该期责任编辑外)还是聘任有经验的校对人员对每期进行刊前审读,都能及时发现一些遗漏的编校问题,必然会降低刊后差错率。另外发现问题后,如果编辑部进一步分析原因并积极实施改进措施,则有助于编辑成长、营造良好的学习氛围,“保质保量”慢慢会变成编辑自觉的行动与习惯,期刊质量势必迅速提高。

综上所述,刊前审读有助于发现编校短板,督促科技期刊编辑及时改进、加强学习,提升其工作能力从而提高期刊质量。建议将刊前审读在各期刊出版单位进一步认真贯彻实施。

参考文献:

[1]陈浩元.执行标准规范提高编校质量[J].中国出版,2002(11):24-27.

[2]赵军平,张英娥.提高科技论文编校质量探索[J].编辑学报,2000,12(2):76-77.

[3]陆宜新.科技期刊编辑校对“5忌”[J].编辑学报,2006,18(6):431-432.

[4]孙艳.“编校合一”模式下的高校学报校对质量[J].大连海事大学学报(社会科学版),2013,12(6):127-129.

[5]谢金海.综合性科技期刊应正确认识并实施编校合一[J].编辑学报,2012,24(6):576-577.

[6]吴健敏.科技期刊编校质量问题探析[J].中国科技期刊研究,2010,21(3):372-373.

[7]蒋永忠,孙宁,张震林,等.提高科技期刊编校质量的措施[J].农业图书情报学刊,2009,21(11):180-182.