【摘 要】加强选题论证工作是保障图书质量的第一关口。把批判性思维引入选题论证工作,有利于提高选题论证的科学性、规范性和经济性。在编辑实务中,运用批判性思维的理论和方法,能够检视论证思路,克服常见的认知偏差和谬误,加强团队沟通协作。

【关键词】选题论证;批判性思维;策划编辑

选题论证是图书出版的必要决策机制,是保障图书内容质量的第一关口,也是出版社锻炼编辑策划组稿综合能力的重要契机。近年来,图书出版业从追求规模扩张转向追求内容品质,这既符合新时代背景下经济高质量发展的主趋势,也回应了广大读者对高质量精神文化产品的需求。以此为背景,在选题论证工作中引入批判性思维的理念和工具,有利于提高选题论证的科学性、规范性和经济性,有利于出版单位明确目标、精准发力,有利于培养一支更高素质的编辑专业队伍。

一、批判性思维与选题论证的关联

“批判性思维”这一概念来自于英语,从语源学上来讲,其含义是“建立在某些标准上的恰当判断”。[1]《斯坦福哲学百科》(Stanford Encyclopedia of Philosophy)指出其核心是“直接导向目标的审慎思维”。[2]批判性思维包括澄清问题、分析条件、评估观点、开放讨论以及创造性地提出解决方案等,主要特征是反思性、公正性和协同性:首先,它是对思维的思维,要求思考者反省自己思考和论证的方式;其次,它能够帮助人们突破视野局限,平等地听取不同声音,做出综合决策;最后,它通常是在沟通和论辩中展现的,因此人与人之间的交流与协作是其中不可或缺的要素。

1.在选题论证中运用批判性思维的必要性

一方面,出版作为一项文化事业,须以社会效益为先,即宣传社会主义核心价值观、弘扬中华优秀传统文化、发表先进的研究成果、提倡高雅的审美趣味、引领健康的社会风尚。批判性思维可以帮助编辑开展系统、全面的思考,不仅做出理性的取舍,而且对通过的选题形成一以贯之的研发思路,为实现选题打好基础。

另一方面,出版作为一项经济活动,对每一项产品的成本效益必须精打细算,其生产决策不能仅凭个人经验判断,不能赶时髦,也不能仅迎合小圈子旨趣。批判性思维能够有效地帮助编辑克服个人认知偏见,构建更加开放灵活的心智,广泛吸纳选题信息,成为新颖选题的敏锐捕手。

2.在选题论证中运用批判性思维的作用

在选题论证中运用批判性思维,一来可以为出版社的选题决策注入理性,提高选题策划的科学性、规范性和经济性,节约生产资源,提高工作效能;二来可以通过批判性论证提炼品牌的核心价值,更加专注于战略性目标的实现,集中精力打造精品;三来可以在论证过程中锻炼编辑的策划能力,促进编辑专业发展,培养智慧型编辑队伍。

二、批判性思维在选题论证中的运用

在出版社的工作实务中,每年要论证的选题数量,少则几百种,多则上万种。要在选题会上对每个选题做批判性的考量,于时间和人的精力上来说都是不符合实际的。因此,本文聚焦编辑在策划组稿阶段的选题论证工作,更适用于选题具有创新性、论证时间较为充裕、编辑可发挥空间较大的情况。其中涉及的沟通、调研、论辩等,不一定是在正式会议上,也可能是发生于非正式的闲谈中;不一定是面对面的交流,也可能是书面交流,甚至是编辑面对一个假想的“反方”去组织论证资料的过程。

1.检视论证思路——以图尔敏模型为例

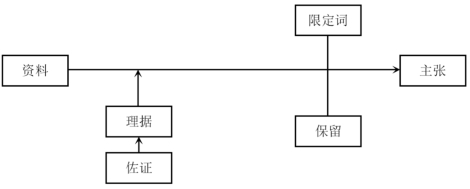

图书选题论证是一种混合了客观事实、价值判断、经验判断和统计推断的论证。对于这类论证,严格的逻辑检视未免苛刻,图尔敏模型则较为适宜。该模型因其发明者图尔敏(Stephen Tulmin)而得名,是一种对日常论证进行检视的结构化分析模型。图尔敏认为,一个论证是由6个部分组成的有机体,各个部分共同对论者的主张发挥作用(见图1)。从这个模型中,论者可以发现论证较为薄弱或发生谬误的部分,如果能够有针对性地改进,便可以使主张更加站得住脚。

图1 图尔敏模型

其中,资料是客观事实或条件,以及被大家所接受的先前结论;主张是论者要表明的观点和结论;理据是将资料和主张连接起来的推理,可以是规则、原则或惯例。以上三个是图尔敏模型中必不可少的三个部分。佐证是更进一步的事实或推理,用来支持理据;限定词是一个修饰主张的副词,用来表明论者赋予主张的理性强度;保留描述了削弱论证的条件或状态,是理据所表达的规则的例外情况。[3]

以笔者所做的选题论证中的一个段落为例,论述文本如下:

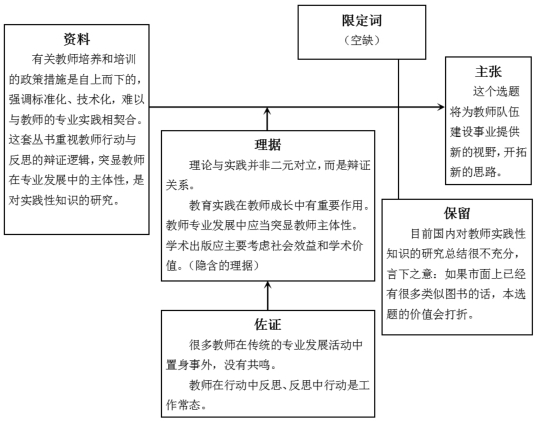

目前我国有关提升教师专业素质的政策措施,主要是支持有组织的教师培养和培训。其内容和形式往往是自上而下确立的,强调标准化、技术化,难以与教师的专业实践相契合,使教师处于被动接受甚至置身事外的境地,无法产生共鸣。究其原因,研究者与决策者仍然固守教育理论与教育实践二元对立的思维模式,认为“理论来源于实践,理论指导实践”,却没能真正领会知识与实践之间的辩证逻辑,对于教育实践在教师成长中的重要作用缺乏足够的认识,对教师在行动中反思、反思中行动的工作常态缺乏重视和引导,教师在专业发展中的主体性不够突显,对教师实践性知识生成的研究总结很不充分。在这样的背景之下,我们认为出版和推广有关教师实践性知识的“实践-反思教育学”研究丛书,将为教师队伍建设事业提供新的视野,开拓新的思路。

这段文本论证选题的学术创新性。用图尔敏模型来整理其中的思路(如图2所示)。可以发现,这个论证中有以下不足:第一,连接资料和主张的理据,从逻辑上讲是没有完成的,因为它只论证了本选题中理念的先进性,并没有论证本选题提出的新视野、新思路究竟是什么。故而,只有继续挖掘选题意义,对后一个问题进行论证,才能使主张真正得以证成。第二,佐证只有两点经验之谈,说服力不够,应当援引实证研究、访谈资料等加强佐证。

图2 运用图尔敏模型分析一段论证的有效性

2.克服常见的认知偏差和谬误

选题论证工作通常在同质化程度较高的群体中展开,因而导致认知偏差。认知偏差是我们形成信念的过程中掺杂的非理性因素,是一类心理现象。此外,仓促进行而缺少反省的论证通常隐藏着谬误。谬误是表面上颇为合情合理,实际上存在偏见和逻辑缺陷的论证。学习批判性思维,也有了解和规避这些认知偏差和谬误的作用。

在选题论证中,选题来源和作者背景是很重要的衡量因素。如果选题的作者学术声望高、社会活动能力强,或者发表过有轰动效应的作品,那么其新作成功的可能性就会更高。无数经验似乎证实了这个推理。不过,我们需要理性地认识到,这个推理从逻辑上讲是一个弱推理。例如,“作家阿强的书都能销售10万册以上,因此他的新书也能销售十几万册”这句话中至少有三个薄弱点:一是大前提“阿强的书都能销售10万册以上”不一定为真,如果大前提为假,结论也为假;二是证据的样本量太小,论者所提及的销售10万册以上的书,也许只有两三种而已;三是仓促归因,把阿强先前著作的畅销归因于作者名望,而没有考虑那些书的主题、目标读者、出版方营销能力等其他因素。总之,基于作者判断选题价值不是可靠的论证思路,围绕选题本身展开调研,广泛考虑选题的其他因素,才是理性的决策方法。

有些编辑耳聪目明,能迅速捕捉社会热点,策划相关的选题。这是非常宝贵的专业能力。但是,在这样做的同时,也有必要警惕“可得性启发”和“错误共识”这两种认知偏差。“可得性启发”是指人如果近期常常见到或听说一个事件,就会高估这个事件发生的频率。“错误共识”则是指人们假定自己的观点和周围人以及整个社会的观点大致相同。[4]例如,编辑在一段时期内频繁地在互联网上看到关于以色列的旅行札记、风景图片,这是否能说明以色列已成为下一个热门的旅行目的地,继而说明相关的旅行指南一定好卖呢?须知在当今这个被互联网大数据包围的时代,上面这种种现象或许只源于该编辑曾在音乐网站上收藏过一首希伯来语歌曲。要判断以色列旅行指南的选题价值,编辑还需要开展更多调研。

除了上面举出的两个例子,编辑在进行选题论证时,还容易落入以下“陷阱”:“完美主义谬误”,即因为一个方案不够完美,就拒绝这个方案,而没有去思考有没有折中方案或替代性方案;“稻草人谬误”,即为了反驳一个立场,而夸大、曲解那个立场;“滑坡论证”,即认为一旦发生了X,Y就一定会随之发生(X和Y通常都是不好的事情),其实论者并没有证明X与Y之间有因果联系。这些“陷阱”往往发生在论者情绪急迫、缺乏理性反思的情形下,有时甚至出于有意识的不公正,为了否定而反驳。总之,理想情况下,我们应当避免陷入任何认知偏见和谬误。

3.促进团队沟通协作

避免上述偏见和谬误的最好办法,就是打开眼界、敞开心扉,去听取不同视角的信息和不同立场的观点。而个体必须依靠团队才能获取多样化的信息和观点。因此,团队沟通协作是批判性思维的基本环境条件。

不仅如此,批判性思维还是一种促进团结合作、激发团队潜能的手段。在批判性思维过程中,团队伙伴需要为着同一个目标展开讨论,各自提供一点知识信息,各自贡献一点思路创意,彼此指出认知偏见和逻辑谬误。这种团队协作并不一定要达成最终共识,其价值主要体现在过程中——团队伙伴交换了彼此的价值观念、信念立场、知识积累,甚至审美情趣,这是人与人之间的深度交流,有利于增进彼此信任,加强团队凝聚力,培育组织中的民主氛围,从而为激发更大的集体创造力奠定社会情感基础。

总而言之,在图书选题论证中,批判性思维与其说是一套思维方法,不如说是一种思维习惯。学习批判性思维绝非一朝一夕之功,编辑需要广泛研读相关著作,在工作和生活中养成勤反思、广调研、巧沟通的惯性,才能在选题论证中游刃有余地加以应用。

注释:

[1]保罗,埃尔德.批判性思维工具(原书第3版)[M].侯玉波,姜佟琳,译.北京:机械工业出版社,2013:15

[2]Hitchcock D. Critical Thinking[EB/OL] . https: //plato. stanford. edu/entries/critical-thinking/

[3]英奇,都铎.批判性思维与沟通:理性在论证中的运用[M].彭正梅,等,译.上海:学林出版社,2018:60-61

[4]摩尔,等.批判性思维(原书第10版)[M].朱素梅,译.北京:机械工业出版社,2014:14