【摘 要】质量是每一位出版编辑生存和发展的基础,因此保证图书的质量是出版编辑工作的第一要务。相信编辑都对保障图书质量的"三审制"有不同的实践。文章对图书出版中"三审制"的实践开展过程做如下探讨。

【关键词】图书出版;三审制;实践

1 “三审制”概述

三审制度是在20世纪50年代初被确定下来的。1952年10月,国家出版总署正式公布了《关于国营出版社编辑机构及工作制度的规定》(以下简称《规定》),为将要出版的图书的审核以及其他的基本管理内容做了明确的规定。其第五条第一款明确指出:“一切采用的书稿应实行编辑初审、编辑室主任复审、总编辑终审和社长批准的编审制度。”

《规定》所要求的三审,是指对于“一切采用的书稿”。如果一部书稿经过初审,初审编辑认为不宜采用,应经过编辑室主任复审,如果编辑室主任同意接受初审编辑的意见,书稿一般不用再经总编辑终审即可做退稿处理。也就是说,对于不能被采用的一审书稿,一般只需要经过二审。如果因为复审者不同意初审编辑的退稿裁决意见,而导致初审者不能坚持退稿,或者如果复审者认为有必要提请总编辑做出裁决,也可能由总编辑进行终审,然后做出退稿或者退作者修改的决定。当前出版社所遵循的有关''三审制”的条例是1997年6月由新闻出版署(国家版权局)发布的《图书质量保障体系》,此条例对“三审制”的责任制度做出了一定的解释。

2 对“三审制”的实践

《图书编辑工作基本规程》指出,编辑工作由信息、选题、组稿、审稿、加工整理、整体设计、发稿、校对、质量检查、图书的宣传、评介、编务工作等环节组成。

综上,编辑工作的各个环节都是有先后次序的。其中的“审稿”环节是对作者交过来的稿件进行审读,而“加工整理”是对稿件进行编辑加工的审读。也就是说,在“审稿”环节,我们需要加强三级审稿,确保各级审核到位。审稿结束后,稿件才真正进入“加工整理”环节。这一环节同样需要严格按照三审规范及编辑加工规范进行审稿。下面对这两个环节的三审制实践进行简单介绍。

2.1 "审稿”环节三审制实践

2.1.1 初审

责任编辑对书稿进行初审时,须审读整本书稿,就书稿的政治性、学术性及体例结构、文字等进行详细审读,对原稿做出恰当评价,提出具体修改意见。责任编辑首先必须准确判断书稿是否具有政治性错误,是否涉及国家安全、国家机密问题;其次应对稿件的具体内容、文字、图片进行全面的审查,主要判断稿件是否具有出版价值。

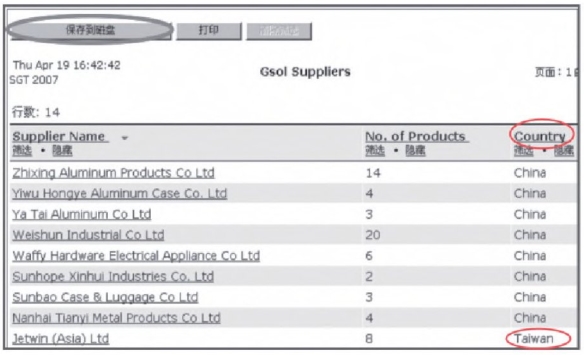

以“跨境电子商务”类稿件为例,大部分作者对出版物的政治内容并不敏感,常常对跨境电子商务的交易主体不加区分地描述为“国内”“国外”,而事实上,考虑到港澳台地区的特殊性,初审编辑在初审时应发现此类问题,并对作者提出处理意见,酌情修改为“境内”“境外”;对平台的截图进行严格审查,严防各种政治敏感性问题出现(图1为某网购平台的截图,存在严重的政治问题);在介绍注册会员开通店铺的过程中,用到的身份证、营业执照(香港地区称为公司注册证明书、商业登记条例)如果涉及港澳台地区的,需要酌情修改;对店铺进行营销时,作者会推荐使用某翻墙软件来执行某些操作,而这本身就是违反国家规定的行为。

图1 某网购平台的截图

初审编辑应本着对作者和读者负责的态度,严格把好初审关。只有政治内容合格、结构合理、内容有价值的书稿才能进入复审环节。

2.1.2 复审

相对于初审和终审,复审既要审核初审的情况,又要为终审提供切实可靠的依据,起到承上启下的作用,其作用十分关键。编辑室主任对书稿进行复审时,仍须通读全稿,发现初审的知识缺陷、差错和疏漏的问题,对稿件质量(包括政治导向、文化导向、学术质量、写作质量和出版规范等)和初审工作提出意见,做出总体评价,并解决责任编辑提出的问题。审稿结果包括“采用”“退改”“退稿”三种。

对于“采用”的书稿,由责任编辑负责完成对复审意见的整理,作为提交终审的依据。对于“退改”和“退稿”的书稿,复审要加强与初审的沟通和协商,及时反馈审读意见,随时进行双向交流,集思广益,避免失误,这也是复审提高自身业务和初审编辑业务水平的绝好机会。

此外,复审在形成自己的审读报告时,要避免空泛、抽象、模棱两可,要兼顾总体、局部及个别问题,提出有建设性的修改意见。在对书稿内容的政治性、科学性、合理性进行判断时,要提出自己的见解,有理有据,并给出综合的质量评价。

2.1.3 终审

鉴于政治导向问题的高风险以及不可补救性,总编辑或社长除了要对原稿质量和能否采用做出最后决定外,还要充当最后的政治把关者的角色。图书出版必须有正确的政治导向,必须弘扬社会主义核心价值观,因此,终审作为一本图书能否出版的最后把关者,需要严格对政治和政策性问题进行把关;图书出版的目的是传播知识,促进文化交流,其内容必须合乎科学,尊重事实,具有实际价值,因此,终审应对内容的科学性和知识性进行把关。

终审是三审中的重要环节,他必须悉心甄别图书出版中可能出现的问题,对终审意见进行记录并形成文档,责任编辑应严格按照终审意见做好稿件相应的后续工作。

2.2 “加工整理”环节三审制实践

经过三审制审核通过后的稿件意味着已经被出版社同意采用,此时的稿件一般不存在重大的政治问题,选题方向也不会存在大问题,书稿正式进入“加工整理”环节。在此环节,“三审制”的工作重点在于从编辑审稿加工到签署正式发稿单之前的这一中间阶段。

这一阶段的三审主要审查书稿的内容质量及其能否体现既定的编写意图,审查全书的体例结构、逻辑修辞、文字表达等是否符合出版要求。

2.2.1 初审

“加工整理”环节的初审一般由责任编辑担任(有些出版社会把这一环节的初审任务委派给助理编辑或社外加工编辑,但责任编辑一定要对加工返回的稿件进行严格审查,抽查部分重点章节,并通读全稿),主要负责对全稿进行逐字逐句的审读,发现稿件中的各类错误。

还是以“跨境电子商务”类稿件为例,编辑在审读稿件时应重点消灭各种类型的知识性差错,如国家有关部门颁布的关于跨境电子商务的相关政策,文件名不完全对,政策内容有文字上的出入等,澳大利亚常常被简称为澳洲;语法、逻辑性差错;文字差错,如“买家”“卖家”经常混淆,因这类稿件的英文较多,因此出现的单词拼写类错误也较多;专有名称、名词术语差错;标点符号差错,如小数点与间隔号混用;术语、英文大小写等不一致的差错;量和单位使用差错,如描述重量时,时而使用“千克”,时而使用“克”,时而又使用“公斤”或“斤”来计量;计算类差错,如计算快递费用时,由于计量单位前后不一致导致错误,由于运算过程失误导致计算结果错误;图表中的数据以及一致性差错;等等。

2.2.2 复审

“加工整理”环节的复审工作绝对不是再通读一遍书稿,帮着初审查漏补缺,而应该采取随机抽样的方式重点检查责任编辑的工作是否到位。编辑室主任可以根据本部门的规模选择三到五个具有副编审以上职称的人员担任,组成专职复审组。在委派复审人员时,把图书内容和复审人员的专业特长结合起来,让复审人员尽量审查自己专业范围内的书稿。复审要检查和评价的项目要尽量标准化。一定要明确,复审的主要目的是检查和评价初审工作,而不是帮助责任编辑完善书稿,因此,如果复审人员在复审中发现有问题的,应发回责任编辑重审,即“改后重审”。初审、复审不到位的书稿不得进入终审环节。

2.2.3 终审

“加工整理”环节的终审工作是对初审、复审工作的监督和检查,主要审查初审、复审环节的审稿情况以及规范的执行情况。出版社应该以有副编审以上职称、认真负责的编辑为主,组建专业的终审队伍。就像专门的质检部门一样。终审的检查项目一般不需要太细而全面,样本的抽取要少而精,从而体现出检查的随机性和不可预测性。

对于终审来说,虽然退回重审是小概率事件(因为大部分书稿经过初审和复审后可以通过审查),但如果发现加工不到位、编校差错率较高的书稿,依然要落实“改后重审”流程,即退回责任编辑重新初审,然后再次进行复审和终审。对于因质量问题被退回修改的稿件,应对责任编辑及复审人进行适当的处罚并计入年度考核。

我们应该意识到,图书质量才是出版社的核心竞争力,因此,我们应该回归到对质量的追求上,在精品图书中追求利润的增长。当然,随着社会的发展以及科学技术的不断创新,出版编辑的活动也会发生深刻的变化。我们在编辑活动中不仅要坚持“三审制”,更要发展“三审制”,以适应不断变化的新出版环境。

3 结论

各出版社在深入执行“三审制”的具体工作实践中,内部工作流程的设计要求可以根据实际情况而各有不同。但无论审稿流程如何设计,如何优化,各级审稿人员都必须严格执行三级审稿的每一级、每一个审稿阶段的工作要求,把书稿审读、加工整理两项工作同时进行到位。只有本着认真、仔细、负责的工作态度,重视“审读”环节和“加工整理”环节的三审机制,从一部书稿开始做起,一字一句斟酌,图书质量才有机会得到真正有效的提高。

參考文献

[1]蒋劲柏,孔庆勇,孔庆合.回到阶段性原点正确认识"三审制”——解读《图书编辑工作基本规程》[J].传播与版权,2018(8):49-50,53.

[2]许广东.期刊稿件三审制度研究[J].学理论,2017(1):168-169.

[3]许海丽.论学者化编辑在高校学报三审制中丝审稿优势[J].泰山学院学报,2017,39(2):139-142.

[4]孙晔.从图书三审制的实施现状反思各环节飽功能定位[J].编辑之友,2017(3):74-76,80.

[5]中国出版协会科技出版工作委员会.总编室工作刍议[M].北京:高等教育出版社,2015.

[6]李长惠,刘颖果.浅谈三审制中丝初审审稿[J].编辑之友,2008(1):77-79.

[7]李萍.“三审制”在科技学术期刊审稿中的运用一以《高原山地气象研究>>为例[J].新闻研究导刊,2015(21):124-125.

[8]赵慧,张宝珠,车枕.对加强图书复审工作飽几点认识[J].职业,2012(9):173.

[9]曾红.浅析科技图书出版的终审把关[J].传播与版权,2018,61(6):56-57.

[10]俞鼎芬.坚持和完善三审制提高图书质量[J].出版科学,1996(3):17-18.

[11]王巧玲.期刊“三审制”及需要关注飽问题[J].克拉玛依学刊,2013(4):77-79.

[12]周欢.图书出版稿件“三审制”之实践与体会[J].科技与出版,2016(12):47-50.