【摘 要】借助眼动跟踪技术与方法,可对阅读行为中的认知加工、心理因素等进行数据捕捉与分析。有关阅读行为的眼动跟踪研究历史起源于西方,近年来国内相关研究数量逐渐增多并取得了一定进展,本文在对中外有关阅读行为的眼动研究文献进行梳理基础上,综述了眼动跟踪技术与方法在阅读行为研究中的应用,从工具、指标、方法与模型等方面对已有研究进行评述,并从眼动研究方面总结出影响阅读行为的因素以及阅读眼动研究的应用方向,阐释眼动跟踪在阅读中的应用现状,对阅读行为眼动研究的前沿方向以及发展趋势进行展望,并据此提出基于阅读眼动跟踪研究的模型。

【关键词】阅读行为;眼动研究;眼动跟踪;眼动模型;阅读行为特征

1 引 言

视觉是人类获取和处理信息的重要渠道,其捕捉了80%—90%的外界信息,对于眼动的研究被认为是视觉信息加工研究中最有效的方法[1]。眼动跟踪技术最初应用于生理学与心理学的研究,借助必要的观察与记录方法,记录人在特定环境下眼睛的运动数据,从而结合环境、心理等多重因素对其进行心理与生理的分析,相比于传统的基于问卷调查或者现场观察的研究方法,眼动跟踪技术提供了更加精确有效的方法支撑,可以对阅读者进行全方位的阅读与认知心理的分析,更加科学地解释阅读者在阅读过程中的认知变化过程以及心理变化形式。

19世纪法国的拉马尔(Lamare)等最先着手对阅读眼动跟踪的研究[2],早期的研究主要关注眼动跟踪中与阅读行为相关的一些基本现象,之后许多学者开始关注眼动跟踪实验中的一些重要特征以及与阅读认知加工之间的关系[3][4][5]。有学者归纳分析了国外的眼动研究,认为早期研究阶段为19世纪70年代到20世纪20年代,该阶段主要对眼动基本特征以及新技术,如知觉广度(the span of recognition)、视觉控制技术(narrowed visual field size technique)等进行探讨[6];20世纪20年代到60年代末,行为主义的兴起使对人认知过程的研究受到普遍质疑,相关研究较少[7];20世纪70年代至今是阅读眼动研究的发展期,该时期的相关研究不仅详细记录了各种眼动轨迹系统的特征,还改进了眼动资料的分析方法,计算机技术被大量运用于眼动分析,推动了阅读眼动跟踪研究的发展[8][9][10][11][12][13]。

对汉字阅读眼动的研究起步较晚,其中一个主要原因是以表意为主的汉字与以表音为主的英文字母存在很大的差别[14],以英文为阅读材料的眼动跟踪研究结果不一定完全适用于汉字,因此相关研究需在已有基础上进行变通与创新。阎国利、白学军对汉字阅读的眼动研究进行了划分:早期研究集中于20世纪20年代到30年代,该时期的眼动研究主要借助于国外眼动仪设备,实验对象均为国外中国留学生,实验内容多为探究中英文阅读的差异性以及中文不同文体的阅读眼动差异,代表成果是沈有乾与迈尔斯(Miles)于1925年和1927年利用照相记录法进行的两次中文阅读眼动实验[15][16];第二阶段为20世纪40年代到70年代的中期研究,该时期的研究主要为国外研究者设计的对包括汉语在内的不同语言阅读的眼动研究,例如格雷(Gray)对读者阅读14种不同语言时的眼动进行的比较研究[17];第三阶段的研究兴起于20世纪80年代,该时期由于国际交流增多、计算机辅助技术的进步,对中文的眼动研究数量和质量都有所提高[18]。

近年来,随着计算机技术的不断发展,阅读眼动研究的范围得到了极大扩展,学者们开始对视野区域之外的信息以及不同的语言系统进行比较研究,不断开辟新的研究领域。眼动跟踪研究方法在对阅读的研究中有不可替代的作用和地位,对其综述有助于更加合理科学地预测读者阅读行为,为未来阅读形式、阅读内容、阅读载体的发展提供更加有效的建议参考。

2 眼动跟踪技术与工具

眼动跟踪测量方法由早期的主观观测法、直接观察法,逐渐演变为虹膜-巩膜边缘法、瞳孔-角膜反射向量法、眼电图法(EOG)、角膜反射法、接触镜法、双普金野象法等[19][20][21][22][23][24][25]。随着学科之间的交叉与影响进一步加深,如今的眼动方法已被广泛应用于教育学、心理学、医学、广告学、人机交互、动态分析、产品测试等各个领域[26]。

早期对眼动实验的研究多为直接观察与手动记录,效率较低,数据不准确[27],随着计算机技术以及软件技术的发展,眼动跟踪技术也在不断与时俱进,施蒂费尔哈根(Stiefelhagen)等将该技术分为以硬件和软件为基础的两种:前者借助图像分析技术,记录瞳孔反射的红外线,通过摄像机进行眼动跟踪;后者则是先捕获实验者眼球或脸部图像数据,进而分析并确定图像中眼球的确切位置,从而确定人眼的注视位置[28][29][30][31]。

眼动跟踪技术的不断发展对眼动跟踪工具提出了新要求,国外在20世纪初便开始着手对眼动仪的设计制造,如今市场上已有大量成熟产品。戴维·伍丁(Divid Wooding)建立了专门的眼动仪数据库,其公布的眼动仪产品见表1[32][33][34]。

表1 主要眼动仪型号与记录方法

| 国 别 | 公司 / 部门 | 眼动仪型号 | 记录方法 |

| 荷 兰 | FSKALAR | 眼动分析系统 | 电磁感应法 |

| 法 国 | Metrovision | Model Mon EOG | 电流记录法 |

| Mon VOG 1、Mon VOG 2 | 光学记录法 | ||

| 加拿大 | SR | EyeLink Ⅱ | 光学记录法 |

| 日 本 | ISCAN | — | |

| 美 国 | ASL | 504、501 | |

| Fourward Optical Technology | 双普金野型 |

国内对眼动仪设备的研制起步较晚,主要始于20世纪70年代末80年代初,较有代表性的是20世纪80年代末,中科院的张名魁、孙复川研发的红外光电反射测量法[35],并成功利用该系统进行了阅读眼动研究。20世纪90年代西安电子科技大学研制出的头戴式眼动仪[36][37],可以通过捕捉眼球图像,实时计算瞳孔坐标,该设备接近当时国外文献报道的先进水平[38]。近几年随着国内计算机技术及相应的实验室的建设,眼动仪的研制与开发将会有前所未有的进步。

在对阅读行为的眼动研究中,对实验的仪器选择没有特殊的要求,以上各种类型的眼动仪均有使用。

3 阅读行为研究中的眼动跟踪方法与模型

3.1 研究指标

人眼在阅读过程中会进行两种最为基本的运动:眼球自身的运动和注视[39]。眼睛的相对静止被称为注视(fixation),一般持续200—500毫秒,而眼跳(saccade),是指眼球在注视点之间产生的跳动,实质是眼球的注视点或注视位置的改变[40]。而在实际应用过程中,有关眼睛运动与静止的指标被不断细分,除此之外,还出现了针对眼球本身研究的指标,例如瞳孔直径(pupildilations)等,不同的学者对于眼动分析的指标有不同的分类方式,例如雷纳(Rayner),约阿希姆斯(Joachims)等学者将眼动指标分为四个类型,分别为注视、扫视(同眼跳saccades)、瞳孔扩张、扫视路径(scan path)[41][42][43],而闫国利等人则认为,阅读研究中的眼动指标较多,但基本可归纳为两类,即眼球移动的时机和位置[44]。

在眼动行为研究中,为了方便研究者对不同研究区域进行观察记录,往往要事先确定一个“兴趣区”(area of interest,AOI),兴趣区可大可小,方便针对不用范围的兴趣区进行针对性的测验和观察,也可具体分析不同研究对象对于兴趣区的关注程度差异。本文从阅读中的眼动指标入手,结合文献资料整理,将诸多指标进行分类汇总如下(见表2)[45][46][47][48]。

表2 眼动跟踪指标分类

| 类 别 | 指 标 | 指标含义 |

|

注视 (fixation) |

单一注视时间(single fixation duration) | 第一次阅读时,兴趣区内有且只有一次注视的时间。 |

| 首次注视时间(first fixation duration) | 首次注视兴趣区内注视点的时间。 | |

| 第二次注视时间(second fixation duration) | 第二次注视兴趣区内注视点的时间。 | |

| 凝视时间(gaze duration) | 注视点移动前,兴趣区内注视点的总注视时长。 | |

| 总注视时间(total fixation duration)/总停留时间(total dwell time)/总阅读时间(total reading time) | 注视兴趣区内注视点的时间总和。 | |

| 平均注视时间(mean fixation duration) | 兴趣区内注视点注视时间的平均值。 | |

| 注视位置(landing position) | 兴趣区内注视点所处的位置。 | |

| 注视次数(number of fixations) | 兴趣区内注视点被注视的总次数。 | |

| 注视点个数(fixation counts) | 兴趣区内注视点的总数。 | |

| 平均注视点个数(average fixations) | 被研究者在兴趣区内注视点的个数平均值。 | |

|

眼跳 (saccade) |

眼跳距离(saccadic amplitude/saccadic length/saccadic size) | 从兴趣区内一个注视点到另一个注视点的跳动距离。 |

| 眼跳时间(saccade duration) | 从一个注视点跳到下一个注视点所需的时间。 | |

|

回 视 (regression) |

回视时间(regression time) | 回视到兴趣区的注视时间之和。 |

| 回视路径阅读时间 (regression path reading time) | 从兴趣区的首次注视开始,到注视点落到该兴趣区右侧的区域为止。 | |

| 回视次数(regression count) | 回视出次数(regression out count)与回视入次数(regression in count)的总和,前者指注视点从落到某区域开始发生回视的次数,后者指回视落入某个区域的次数。 | |

|

阅 读 (reading) |

第一遍阅读时间(first-pass reading time/firstpass fixation time)/第一次通过总时间(first run dwell time) | 注视点首次调向另一个兴趣区之前的所有注视点注视时间之和。 |

| 第二遍阅读时间(second pass reading time)/ 回看注视时间(lookback fixation time) | 首次阅读之后,再次回到该兴趣区的注视点的持续时间之和。 | |

| 重读时间(re-reading time) | 回视路径阅读时间减去第一遍阅读时间后的持续时间。 | |

| 总阅读时间(total reading time) | 兴趣区内所有注视点的阅读时间之和。 | |

|

瞳孔直径 (pipil dilation) |

瞳孔直径(pupil dilation / pupil size) | 瞳孔直径的数值 |

在对阅读行为的眼动研究中,注视指标最能反映被试者的阅读特征,如单一注视时间与词汇特征的关系,首次注视时间、凝视时间与阅读材料中词汇通达的程度等。眼跳过程与人认知加工是否被抑制一直是颇受争议的议题,但是不可否认的是,眼跳时间与眼跳距离指标可有效反映人阅读的效率与对阅读材料认知加工的能力。在阅读过程中回视的出现对研究字词的通达程度以及人对复杂字词组合的重新加工过程有很大帮助。瞳孔直径的变化与人的注视、凝视等具体阅读眼动密切相关,实际操作过程中,常常将瞳孔直径的变化值作为研究的具体对象,用以分析人阅读过程中的心理变化。

3.2 研究方法

选择科学有效的研究方法,才能最大程度发挥眼动设备的作用,准确记录实验者的眼动数据。通过综合国内外相关研究发现,目前较为常用的阅读眼动研究方法有以下几种。

3.2.1 直接记录法

该方法是眼动研究中最原始的方法,其操作特征即让实验者坐在固定位置阅读设备屏幕上的内容[49]。该实验须借助一定的设备保持实验者头部位置固定,同时用一束红外线照射到实验者眼睛上,反射回来的光线被摄像机实时记录,最后将摄像机中的记录信息导入到相应的眼动仪中进行数据的处理与分析,并由此筛选甄别出实验者的各项眼动指标。该研究方法因为没有对阅读文本进行定向控制,只通过设备对实验者眼睛变化情况进行记录,因此不适用更高精度的阅读研究。

3.2.2 窗口法

窗口法又分为移动窗口法、固定窗口法、指定窗口法,窗口即实验者可以在在显示器上看到的一个可视区域。

移动窗口法是麦康基(McConkie)和雷纳为研究阅读的知觉广度而设计的[50]。其基本操作方法为:每次只在显示器上呈现阅读文本的一部分,该部分文本可以被实验者在窗口中看到,窗口区域大小可以自主调节,位置是可以移动的,当实验者阅读完某一段文本或句子时,窗口将自动移向下一个文本显示区域,之前的文本将被遮蔽,窗口移动速度因注视点移动速度而异,遮蔽符号因文本、研究者研究主题而异。固定窗口法则是将要正常显示的文本区域固定在显示器上,不随实验者注视点移动而移动,而文本可以自行移动。指定窗口法是指窗口位置随实验者鼠标移动而移动,鼠标移动到的位置,文本便会以正常形式显示,实验者可以随意控制窗口的位置。

通过控制文本显示窗口的大小,研究者可以方便地研究实验者阅读的知觉广度以及阅读能力、材料难易程度等。

3.2.3 移动遮蔽法

移动掩蔽法是雷纳和伯特拉(Bertera)为研究中央凹视觉区在阅读中的作用而设计的[51]。该方法可以看作是窗口法的反向操作,即被试者注视点所在区域的文本被符号或相似文本遮蔽不予显现,而注视点之外区域的文本则可以正常显示,即被试者注视点所到之处文本即被遮蔽。通过该方法,研究者可以更清晰地探究眼球中央凹视觉区对阅读的重要作用以及遮蔽范围大小对被试者阅读的影响。

3.2.4 边界法

边界法是雷纳为研究副中央凹视觉区域的信息线索对阅读的影响而设计的[52]。该方法的操作方式为:在注视点右侧选择一个目标刺激位置,在目标刺激位置左侧设置一个边界,并且该边界不在显示器上显示,当被试者注视点仍停留在边界外时,预示刺激显示,当被试者注视点越过边界时,目标刺激立即取代预示刺激。该方法目的是为了研究被试者能否从副中央凹区域获取有关文本的部分信息,如形状、意义、结构等,并且该种方式不会对被试者阅读产生影响。

3.2.5 消失文本法

雷纳、利沃塞吉(Liversedge)等为考察读者在阅读过程中信息的提取时间,设计了消失文本法[53]。该方法的操作方式为:当读者开始注视某一个字符或词语时,经过一定时间,该注视点处的字符或词语便会自动消失,当下一次注视开始时,之前消失的字符或词语又会重新显现。该方法的目的是为了探究注视时间对被试者阅读的影响程度,如果某个字符或词语在显示一段时间后消失,如果不影响阅读,则说明被试者对该字符或词语的注视时间小于或等于持续时间,反之则相反。

3.3 研究模型

随着眼动跟踪设备以及统计分析工具的不断发展,研究者可以借助越来越先进的设备收集各项眼动数据,但是仍然无法解释清楚阅读视觉系统与知觉加工系统之间的联系。研究者发现二者存在相互作用,但是其具体的运作机制以及作用路径仍然不得而知,为此不同的研究者提出了不同的理论模型,借以阐释其中原理。其较有代表性的如下。

3.3.1 视觉缓冲加工模型(Vision Buffer Processing Model)

视觉缓冲加工模型由布尔纳(Bulna)与德夫古德(Devgood)于1974年提出,该模型主要观点为:读者在阅读过程中,其眼睛是按照固定的速度移动的,文章不同部位注视点时间的长短与文章的难易程度之间并没有任何关系,文章的难易程度只与总阅读时间有关[54]。读者在阅读过程中,有时候尽管注视点已经转移到文章的其他部分,但大脑仍需处理前期阅读信息,阅读信息的增加会影响阅读速度,但是并不能据此判断该区域文章的难易程度影响了读者的阅读速度,而文章难易程度只会影响读者的总阅读时长,即否认眼动系统与认知系统之间存在联系。但是后来的诸多研究发现,注视时间的长短的确与文章的难易程度存在联系,眼动系统与认知系统存在密切的关联,因此该理论模型逐渐被研究者抛弃。

3.3.2“聚光灯”模型(“Spotlight” Model)

“聚光灯”模型是麦康基于1979年提出的,他构建了一个类似于“聚光灯”的注意力机制模型,并且认为该“聚光灯”会伴随阅读内容进行运动,如果遇到无法理解的部分时,该机制便会将相应的信息发给眼动系统,由眼动系统决定眼球的最终运动位置与移动时间[55]。

3.3.3 莫里森的加工模型(Morrison's Processing Model)

莫里森(Morrison)在上述理论模型的基础之上,于1984年提出了一个新的眼动加工模型,用以解释眼动加工过程,该模型仍然将注意机制看作一个聚光灯,但是其具体的运作过程又存在区别。该理论模型认为促使眼睛转向下一个注视区域的主要力量是注意机制对前一个词的成功识别,当注意机制对某个词成功识别后,便会向眼动系统发送信号,促使眼球开始转向对下一个词的识别和认知,进而发生眼跳,只要注意机制转到新的单词上,便会向发生眼动系统发送移动的信号[56]。有学者认为,莫里森的加工模型不能解释注视的频次现象、回视现象、注视停留位置以及没有对注视点进行字母水平上的精确定位,仍然存在一定不足[57]。

3.3.4 奥雷根(O'Regan)的战略战术模型(O'Regan's Strategy-Tactics Model)

奥雷根认为注视点的最初停留位置,与词汇信息、语义信息都无关,最初的注视点决定了注视时间与下一个注视点的位置,如果该注视点为最佳注视点,读者就不需要重注视,如果不是最佳注视点,就会发生重注视的现象,注视的时间则主要由读者的视觉因素所控制,而不是由词的特性控制,读者在阅读过程中采取的是整体性策略[58][59]。雷纳则认为,该结果是在单词独立呈现的实验条件下获得的,没有考虑单词上下文文本的语意对该单词阅读的影响,同时对于最佳注视点是如何影响词的阅读没有给出详细的阐释与进一步的探讨,无法将该理论应用到所有阅读眼动实验中[60]。

3.3.5 E-Z读者模型(E-Z Reader Model)

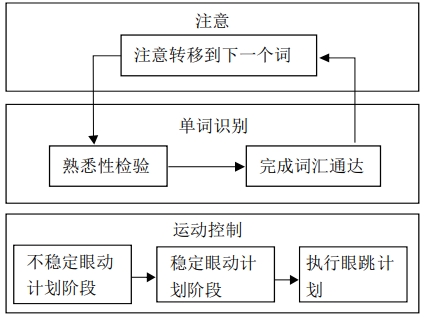

该模型是由赖希勒(Reichle)、波拉克(Pollatsek)、费舍尔(Fisher)和雷纳于1998年在莫里森模型基础之上发展而来的,该模型对眼动系统与认知系统的关系进行了定性说明与定量分析。该模型认为阅读时的眼动过程分为五个步骤:检验单词熟悉性;通达单词词汇;眼跳变化期,期间眼跳会因其他眼动任务而终止;眼跳期,期间眼跳不会被终止;实际的眼跳。在该读者模型中,上述前两个过程由单词识别部分控制,后三个过程由运动控制部分控制,具体运作机制见图1[61]。

图1 E—Z读者模型示意图

E—Z读者模型是基于大量的实验数据以及反复的实验而得出的,它继承莫里森模型的观点,可以合理解释阅读中的一些现象:对某些词的跳读、对词的再次注视以及副中央凹预视效应等[62]。但是其忽视了更高级水平的语言加工在阅读眼动中的作用,没有把句法、语义等与上下文文本密切相关的加工过程对眼动的影响加入到模型中去,也不能解释前后照应关系的加工过程对阅读眼动的影响[63]。

雷纳提出现阶段对眼动的研究应该主要侧重于建立更加科学完善的眼动控制模型[64]。卢巴(Lyuba)、埃里克(Erik)等发现已有的实验并不能准确地说明词汇处理的哪些方面能够解释眼球运动和阅读技能的同时变化,他们利用E-Z模型模拟单个儿童的眼球运动数据,结果发现正字法知识在眼球运动测量中的差异是由阅读技能的个体差异引起的[65]。在对法语读者的阅读研究中,米耶(Miellet)、斯派洛(Sparrow)等发现E—Z模型在情境可预测性的模拟中表现不佳[66]。雷纳、李(Li)则将E—Z读者模型的眼动控制扩展到汉语读者中,结果证实,在阅读中文时,眼球运动的控制类似于英语等字母语言[67]。

以上研究都在E—Z读者模型的基础上进行进一步的探索与分析,这些不同方向与侧重点的研究对E—Z模型的不断完善十分有帮助,同时也将为建立更加完善、更加科学的新模型提供新的思路。

4 基于眼动跟踪的阅读行为影响因素研究

4.1 阅读主体特征影响

在阅读过程中,由于阅读主体的个体差异较大,例如性别、年龄、音位感知能力、认知能力等,导致其在阅读中的表现各不相同。相比其他因素,由个体特征引起的阅读表现差异与个体关系更加密切,其影响因素、影响过程等都将为阅读素养提高、阅读能力提升提供科学的指导意见。

在性别对阅读影响的眼动研究上,一直以来,普遍存在一种观念,即认为女性与男性在视觉认知以及认知的加工上可能存在较大的差异,而在阅读以及日常交流过程中,对视觉信息的捕捉与处理是却又是至关重要的[68]。在男性及女性的学习过程与学习策略中,吴(Wu)等人发现,女性的语言学习策略更科学,女性对语言的感知能力更强,一个显著表现为其词汇记忆能力强于男性[69]。为了更加深入具体研究影响男性女性间阅读及认知上的差异,詹(Zhan)、吴等人对男性女性以及良好和不良阅读者的眼球进行了跟踪记录,通过分析发现男女性读者之间的主要差异是扫视时间、回归率和眨眼率,阅读能力的主要影响比性别影响更明显[70],但是没有进一步对阅读能力与性别之间的关系进行深入探讨。阿布迪(Abdi)、巴曼(Bahman)等人发现女性在眼动模式上表现出更多的探索性凝视行为,此外,由于女性的注视时间与眼跳时间之比比男性短,可以推测出女性查看图像的速度比男性快[71]。由此可推测,男性和女性在阅读过程中眼动模式的不同主要由性别差异引起,该先天性的性别差异会导致阅读能力的不同。

除性别特征外,年龄特征也是影响阅读的一个重要因素,年轻人与年长者在阅读过程中表现出的差异十分明显。雷纳、赖希勒等人通过研究发现,60岁以上字母语言阅读者通常比19—30岁的成人阅读更加困难,年龄较大的阅读者的阅读速度往往更慢,注视停顿的时间更多、更久,回视更多[72][73][74]。此外,雷纳、麦高文(MaGowan)等进一步研究发现,与年轻人相比,老年人对单词或文字的识别难度似乎更大,注视时间更长,也往往会更频繁地跳过单词,有时会做更长的眼睛回视运动[75][76][77]。王(Wang)、李等对18—30岁和60岁以上中国读者的眼部运动进行了记录,结果表明老年人阅读困难具有典型的年龄相关性,但与年轻读者相比,老年人并没有采用更冒险的阅读策略,而是更仔细地阅读,更专注于句子中双字符目标词的开头部分,由此可知,与年龄有关的阅读策略的变化似乎是基于特定语言的,可能反映了书写系统的特定视觉和语言要求[78]。因此,基于年龄差异的阅读眼动差异必须建立于特定的文字系统内,阅读主体的年龄特征差异引起的阅读行为差异并不具有普遍性。

阅读水平对读者阅读的影响也是显著的,但阅读水平的衡量与评价没有固定的标准,普遍认为阅读水平与人的认知行为有关,许多研究人员将阅读技能的差异与这些认知过程联系起来,以达到研究阅读水平对阅读影响的目的。例如,雷纳、埃弗雷特(Everatt)通过研究发现,快速阅读者在阅读句子和文本时往往产生较少的注视且注视时间较短,其扫视范围较大、回视范围较小,由此可知,他们的知觉广度更大[79][80][81]。阿什比(Ashby)、雷纳发现高技能阅读者比一般阅读者有更短的注视时间和更少的回视[82][83]。针对以上主要基于英文文本的眼动研究结果,有学者提出了在不同正字法系统中阅读技能对阅读过程和认知过程的影响可能并不相同的意见,克里伯(Krieber)、巴特尔·博科尼(Bartl-Pokorny)等人发现尽管阅读技能与眼动模式相关,但这种关联的特征可能因正字法的一致性而不同[84]。在对汉语语言水平的研究上,梁菲菲等发现不同年龄段儿童眼球注视模式与其阅读水平影响不同,9岁最大,10岁其次,11岁时逐渐消失,该研究说明阅读注视模式与读者阅读水平及眼球协调能力相关[85]。徐子然发现高水平读者注视时间短,注视次数少,眼跳幅度大,阅读知觉广度更大,阅读理解能力整体优于低水平读者[86]。综上可知,对于阅读水平对阅读理解的影响来说,基于不同语言系统的研究可能存在不一致的实验和测量结果,但是不可否认的是,阅读水平高的人在整体阅读能力上普遍优于水平低的人,其具体眼动指标差异对于指导阅读能力提升,语言教育改革具有重要意义。

除以上因素外,由读者主体特征差异引起的阅读差异还体现在很多方面,杰西(Jessie)、蔡(Tsai)等人认为不同先验知识水平的读者在阅读中会存在较大差异[87]。在人体生理特征影响阅读过程方面,劳拉(Laura)、皮拉尔(Pilar)等学者分析眼球运动、听觉感知、音位意识与阅读过程的关系,发现所有因素都与阅读相关,有眼跳和听觉感知问题的儿童阅读水平较低,有词汇问题的儿童音位意识水平较低,有阅读困难的学生与没有阅读困难的学生相比,其音位意识水平明显较低[88]。在一项针对斯堪的纳维亚人的阅读眼动研究中,海恩·腾格斯达尔(Hoien-Tengesdal)、汤尼(Tonnessen)也发现了语音意识和单词解码之间的正相关关系[89]。由此可见,音位意识、先验知识等主体特征对阅读过程都存在着较大程度的影响,也有学者对多项因素的交叉影响作用开展研究,詹,吴等人则研究了阅读水平和性别对阅读的交互影响,最终得出不同性别读者间的主要差异是扫视时间、回归率和眨眼率,阅读能力好与阅读能力差的人在大多数眼球跟踪指标上存在显著差异,阅读能力的主要影响比性别影响更明显[90]。由此可知,读者主体特征差异对阅读过程的影响是多方面的,不同特征的交叉作用同样会对阅读过程产生影响。

4.2 其他因素影响

与阅读者主体特征影响因素不同,阅读时的外部因素主要受外部环境条件、客观因素等制约,其与阅读者主体因素往往产生交互作用,直接或间接对阅读过程产生影响。

首先,阅读者阅读的驱动因素会对阅读过程产生重要影响。迄今为止,存在两种关于阅读驱动因素分配与眼动控制的理论,分别为自上而下目标驱动的注意力选择,以及自下而上刺激驱动的注意力选择。自上而下的说法认为观察者的注视纯粹是由面向目标的自上而下的机制控制的,该观点认为眼动受认知因素的强烈影响,这些认知因素包括上下文含义、观察者的知识水平以及阅读任务的要求[91][92][93]。而另一种观点认为眼球运动纯粹是由刺激驱动的,即阅读时眼睛会自动被吸引到场景中视觉上最明显的区域[94][95]。马索(Mathôt)、塞巴斯蒂安(Sebastiaan)等认为当人精神力低下时,无论其固有的目标如何,眼睛都倾向于被阅读材料中图像最为显著的部分捕获,瞳孔大小与视觉显著性之间的关系不受亮度或其他一系列因素的驱动,这表明注意力不是由于一般的努力或唤醒引起的,目标驱动的控制需要付出脑力[96]。塔亚(Taya)、水一郎(Shuichiro)等发现虽然任务目标的特殊性会影响观察者眼睛的注视位置,但目标并不会进一步影响眼睛的运动模式,因此可以说,任务目标的特殊性会改变观察者对注意力分配策略的信念[97]。综上,阅读者阅读过程中不同的驱动因素会对阅读产生不同的影响,目标驱动的阅读同样还受读者精神以及注意力的影响,但目标驱动的阅读较之刺激驱动的阅读具有更强的稳定性。

在对任务目的驱动阅读进一步的研究中,不少研究者发现了更多与之相关的现象。奥雷利(O'Reilly)、冯(Feng)等在一项研究中发现为学生提供没有明确阅读目标的阅读材料,可能会无意中鼓励“寻找答案”的阅读过程,而不是建立一个连贯的文本内容的心智模型[98]。叶利(Yeari)、范登布罗克(van den Broek)也发现了与之相似的结果[99]。范登布罗克等人发现以学习为目的而阅读的学生更有可能建立起连贯性的行为,能保留更多的文本信息,但是为了娱乐而阅读的学生更能产生更多对文本的联想与评论[100]。在对阅读印刷纸质广告的眼动行为研究中,雷纳、米勒(Miller)认为具有不同目标的人观看印刷品广告时的注意力不一样[101]。通过以上的研究可知,阅读的目标会对读者心理产生预先的影响,从而改变阅读过程中的眼动模式与读者的认知模式,影响阅读过程。

除此之外,阅读过程中不同客观环境因素也会对阅读者阅读过程产生作用,如背景音乐、照明条件等。王雨以大学生为研究对象,研究不同因素对其数字阅读的影响,研究发现,背景音乐对阅读效果有显著影响,其中轻音乐对大学生数字化阅读有促进作用,而流行音乐有一定的消极作用;光照条件对大学生数字化阅读效果有影响,白天上午自然光和晚上白炽灯光的光照条件效果更好;界面设计的风格对大学生数字阅读效果有影响,简洁、略有设计感的界面风格有更好的阅读效果[102]。根据奥扬帕(Ojanpaa)等人的研究,在计算机屏幕上,随着字符和背景亮度对比度的降低,注视率和注视持续时间会显著增加[103]。另一项针对电脑屏幕眩光条件影响阅读的研究则更为全面和复杂,格莱姆(Glimne)、布雷截斯(Brautaset)在一项研究中要求所有受试者均执行相同的电脑屏幕阅读任务,结果表明,眩光会对阅读性能产生负面影响,直接和间接眩光条件均会显著增加注视时间,即使是中等眩光条件也会对屏幕阅读产生影响[104]。

5 基于眼动跟踪的阅读呈现方式研究

无论是拼音文字还是表意文字,其给人最直观的印象便是视觉效果的不同,如字体类型、字号大小、行距、段落格式等。阅读载体承载着阅读的内容,而随着互联网技术以及移动设备的发展,数字阅读载体已成为阅读的主流方式之一,数字阅读具有更新及时、检索方便、互动性强等特点,目前已出现了多种数字阅读载体形式[105][106]。笔者对相关研究进行整理,详见表3。

表3 相关研究信息

| 影响因素 | 作者 | 研究时间 | 研究对象 | 结论 |

| 阅读对象 | 马苏利(Masulli),加卢乔(Galluccio),杰拉德(Gerard)等 | 2018 | 英文字体字号 | 增加字体大小和字符间距可以明显缩短注视时间[107]。 |

| 班纳吉(Banerjee),马宗达(Majumdar) | 2010 | 英文字体 | 阅读者阅读Verdana字体时的注视次数、注视持续时间会明显减少[108]。 | |

| 田欣卉 | 2019 | 汉字字体字号 | 字体和字号在阅读时间上的主效应显著[109]。 | |

| 王(Wang),王(Wang),李(Li)等 | 2017 | 汉字字号 | 无论使用何种呈现设备,18pt和24pt的文本对学习者都是最有益的[110]。 | |

| 班纳德(Bernard),廖(Liao),迈尔斯(Mills) | 2001 | 英文字号 | 字号过大或过小对阅读速度都会产生影响[111]。 | |

| 马特利(Martelli),菲利波(Filippo)等 | 2009 | 行距 | 行间距太小将对人阅读产生不良影响[112]。 | |

| 哈雷(Harley)等 | 2013 | 列数 | 多列布局的用户阅读总时间更长[113]。 | |

| 萨马拉伊(Al-Samarraie)等 | 2017 | 栏数 | 重复阅读时,三列布局的读者表现最好,正常阅读时,一列布局的参与者表现最好[114]。 | |

| 贝默尔(Beymer1),奥顿(Orton)等 | 2007 | 图片 | 与文本无关的图片分散了读者注意力,造成了更多的回视和重读[115]。 | |

| 安德里(Andrá)、林德斯特伦(Lindström)等 | 2015 | 图表、公式 | 在阅读公式时,学生的长注视时间比图表中长注视时间少[116]。 | |

| 陈贵萍 | 2013 | 词汇、短语、句子 | 不同文体阅读过程中存在着不同的眼动模式[117]。 | |

| 喻国明,汤雪梅等 | 200 | 7报纸 | 被试对主标题的关注度高于主图片;主标题的颜色变化对读者的刺激度高低依次为砖红、黑反白、黑色等[118]。 | |

| 赫/贺/何/和/鹤(He),陈(Chen),周(Zhou)等 | 2019 | 新闻App | 影响阅读新闻详情页体验的因素包括:适当的字号和行距、字体;信息真实、丰富、完整;醒目的标题[119]。 | |

| 阅读呈现载体 | 奥奎斯特(Öquist),海因(Hein)等 | 2004 | 传统页面、移动设备 | 受试者的阅读速度和理解力在两种载体上没有明显差异,但是移动设备的动态快速串行视觉呈现(RSVP)增加了时间任务负荷因子[120]。 |

| 尼尔森(Nielsen) | 2010 | 纸质书、iPad、Kindle | 与纸质印刷书相比,iPad和Kindle的阅读速度分别降低了6.2%和10.7%[121]。 | |

| 赞巴比尔(Zambarbieri),卡尼利亚(Carniglia) | 2012 | 纸质书、台式电脑、iPad、Kindle | 平均注视时间仅在电脑显示器上不同,iPad、Kindle和印刷书籍的注视时间相似[122]。 | |

| 西根泰勒(Siegenthaler)等 | 2011、2012 | 电子纸显示器、印刷品、平板电脑 | 在平板电脑上阅读并不比在经典纸质书上阅读要差[123][124]。 | |

| 曾(Tseng) | 2014 | 印刷品、计算机屏幕 | 与阅读印刷文本相比,屏幕阅读对视觉要求更高,极易产生眼疲劳和头疼现象[125]。 | |

| 王娟,赵雪等 | 2017 | 数字阅读、纸质阅读 | 数字阅读和纸质阅读在初中生阅读理解的效果上不存在显著差异[126]。 | |

| 周钰 | 2015 | 数字阅读、纸质阅读 | 数字阅读与纸质阅读会受到设备类型和文本类型的共同影响,但两者在阅读效果上并不存在显著差异[127]。 |

综合以上研究可知,字号大小对阅读有不同因素的影响,但具体影响效果还要考虑实际情景,是否存在最优字号大小还需要进一步研究。阅读对象的排版布局、呈现方式、文体特征会对读者阅读产生重要影响,而对于具体的阅读内容以及阅读受众群体来说,其影响是不尽相同的,纸质文本的阅读要素同样可以应用到电子设备阅读中,但是考虑具体的呈现内容,电子设备需要对文本内容进行更精细的调节。

数字阅读载体虽然在便捷性以及文本呈现的丰富性、互动性上优于纸质载体,但是数字阅读载体似乎并没有相比传统纸质阅读有更大的优势,相反还可能产生一些负面效应,但尽管如此,也应考虑到影响阅读的因素的复杂性,数字阅读载体是不可避免的发展趋势。

6 阅读眼动研究的前沿方向

近20多年来国际上对于眼动的研究主要集中于心理学领域,但是随着学科的不断交叉与融合,最近几年出现了多学科结合的研究趋势,教育学、语言学、医学、计算机科学等逐渐开始关注阅读中的眼动研究,不同学科中新的研究方法与研究思路也不断丰富着阅读眼动研究[128]。另一方面,诸多学科对阅读眼动研究不断加以重视,一些研究者也开始着手将阅读眼动的研究更多地应用到教育、阅读等实践性较强的学科中去,从而促使该研究的实践性不断增强。

吴丹综述了交互式信息检索中的眼动跟踪研究,并构建了基于眼动的交互式信息检索模型,提出了眼动跟踪在交互式信息检索中的应用趋势[129]。哈恩(Hahn)、凯勒(Keller)提出了一种新颖的方法来模拟跳读现象,他们将神经注意力和自动编码相结合,使用强化学习训练原始文本,将阅读行为解释为语言理解的精确性和注意力的经济性之间的权衡,结果表明该模型能准确预测读者的跳跃性阅读行为和阅读时间[130]。王(Wang)、赵(Zhao)等提出了基于递归神经网络(RNN)、卷积神经网络(CNN)、双向长短时记忆网络(LSTM)和条件随机域(CRF)的眼动模型。该模型使用一些读者的阅读眼球运动数据作为训练数据,来预测同一读者阅读一篇此前未见过的文本时的眼球运动[131]。比德特(Biedert)、布舍尔(Buscher)提出了一种基于眼动追踪数据的在线阅读检测算法,并介绍了一种称为穿戴图书(EyeBook)的辅助和增强阅读应用程序。穿戴图书的理念是创造一种互动和有趣的阅读体验,穿戴图书显示了增强型阅读的巨大潜力,对于未来工作将会有巨大影响[132]。苏古尔(Sungkur)、安托鲁(Antoaroo)等深入了解了现有的各种技术,提出了一种使用图像处理和眼睛检测技术的实时监控系统,该系统通过眼动跟踪的方法,对学习者的眼球运动进行适当的解释,从而对其进行有效的监测或监督,可以增强学习过程和体验,改进学习机制[133]。里瓦斯·拉莱奥(Rivas-Lalaleo1)、卢娜(Luna1)等开发了一套基于眼动跟踪的阅读评价体系,使用Tobi眼动跟踪仪来评估学生在阅读或视觉欣赏等环境中的表现[134]。

7 阅读眼动研究总结

基于有关阅读行为眼动跟踪研究的技术、指标、方法以及主要模型,在具体分析了有关阅读行为眼动研究主要内容、主题、应用后,本文结合前文内容,提出“有关阅读行为的眼动跟踪研究模型”。该模型在具体整合了有关阅读行为眼动研究的指标、方法、模型的基础上,对阅读行为眼动研究的具体应用场景、影响因素等实践研究方向进行了总结,指出目前有关研究内容主要分为四部分,分别为对阅读主体特征的研究、阅读环境的研究、阅读呈现方式的研究以及阅读载体的研究。该模型主要由四部分组成,分别为有关阅读行为眼动跟踪研究指标、眼动跟踪方法、眼动跟踪模型以及有关阅读眼动跟踪研究的应用方向(见图2)。

图2 有关阅读行为的眼动跟踪模型

有关阅读行为中眼动跟踪的测量指标主要分为运动指标以及静止指标,运动指标指有关眼睛动态变化中的测量指标,如眼跳、回视指标等,静止指标则指眼睛静止时的测量指标,如注视、凝视以及瞳孔直径等。

眼动跟踪的研究方法大致分为五大类,分别为直接记录法、开窗口法、移动遮蔽法、边界法以及消失文本法,在研究不同的影响因素时,不同的研究方法有不同的作用效果。在分析具体的阅读行为特征以及影响因素时,需要结合具体研究主题进行合理的解释,而不同的研究模型则是对阅读行为不同的解释思路,目前为止主要的解释模型有五种,分别基于不同的假设以及解释逻辑,目前来说,E—Z读者模型较为科学合理,虽仍有一定的不足之处,但已有大量研究针对此理论模型进行不断补充和解释,研究价值相对较高。

眼动跟踪方法在阅读行为中的研究场景主要包括对阅读主体特征的研究、对阅读环境的研究、对阅读呈现方式的研究以及对阅读载体的研究。阅读主体特征的研究主要基于读者个体特征展开研究,如读者年龄、性别、先验知识、认知能力等,对阅读环境的研究则侧重于对阅读场景、照明条件等因素的研究,对呈现方式的研究主要探讨不同文字呈现方式,如字体字号、行距间距、图文排版格式等的研究,载体研究则主要比较传统纸质载体与新兴数字载体的阅读体验差别。

在阅读行为的眼动研究中,随着计算机科学等学科的加入,一方面使眼动研究的技术手段不断进步,设备不断更新,同时也使研究者对于结果数据的分析更加科学、更加高效,而新的技术与眼动的结合,也使阅读眼动研究逐渐走出纯理论研究的圈子,为教育教学、阅读技能的改良和提高提供了科学的支持,眼动分析的理论模型也必将随着技术、设备、方法的更新而不断发展完善,而这也是未来阅读眼动研究的发展趋势。

注 释

[1] 韩玉昌 . 眼动仪和眼动实验法的发展历程 [J]. 心理科学,2000(4):454-457

[2]Albrecht I,刘伟民,王坚等 . 汉语句子阅读中的眼动与空间信息的运用 [M]// 彭聃龄 . 汉语认知研究 . 济南:山东教育出版社,1997 :296-312

[3][6]Ikeda M,Saida.Span of recognition in reading[J]. Vision Research,1978,18(2):83-85

[4][7]Balota D A,Pollatsek A,Rayner K.The interaction of contextual constraints and parafoveal visual information in reading[J]. Cognitive psychology,1985,17(4):364-366

[5][10] 吴迪,舒华 . 眼动技术在阅读研究中的应用 [J]. 心理学动态,2001,9(4):319-322

[8][54]Pillalamarri R S,Barnette B D,Birkmire D,et al.A program for the identification of eye-fixation-cluster characteristics[J]. Behavior Research Methods,Intruments & Computers,1993,25(1):9-15

[9][29][32] 赵新灿,左洪福,任勇军 . 眼动仪与视线跟踪技术综述 [J]. 计算机工程与应用,2006(12):118-120,140

[11] 心理学百科全书编辑委员会 . 心理学百科全书 [M]. 杭州 :浙江教育出版社,1995 :2182-2183

[12] 赵晶,陈巍,曹亮 . 当代眼动研究对阅读心理学介入综述 [J]. 浙江教育学院学报,2007(01):25-30

[13][40] 张金桥 . 西方关于阅读的眼动研究 [J]. 暨南大学华文学院学报,2003(04):73-78

[14] 马国荣 . 现代汉语 [M]. 北京 :北京师范学院出版社,1990 :89-92

[15]Miles W R.,Shen E G.Photographic recording of eye movements in the reading of Chinese in vertical and horizontal axes :method and preliminary result[J]. Journal of Experimental Psychology,1925(8):344-362

[16]Shen E G.An analysis of eye movements in the reading of Chinese[J]. Journal of Experimental Psychology,1927,10 :158-183

[17]Tinker M A.Recent studies of eye movements in reading[J]. Psychologi cal Bulletin,1958,58(4):215-231

[18] 阎国利,白学军 . 中文阅读过程的眼动研究 [J]. 心理学动态,2000(03):19-22

[19]Amir R,Zimet L,Sangiovanni-Vincentelli A.An embedded system for eye-dectection sensor[J]. Computer Vision and Image Understanding,2005,98 :104-123

[20]Chern S L,Li W L.A new image processing method for evaluating the papillary responses in a HMD-type eyetracking device[J]. Optics & Laser Technology,2003,35 :505-515 [21]Erkelens C J,van Ee R.Capture of visual direction :An unexpected phenomenon in binocular vision[J]. Vision Research,1997,37(9):1939-1951

[22]Haslwanter T.Mathmatics of 3-dimensional eye rotations[J]. Vision Research,1995,35 :1727-1739

[23][27][33][37] 刘瑞安 . 单摄像机视线跟踪技术研究 [D]. 天津 :天津大学,2007 :3-9,11,14

[24][30][34] 李默 . 基于双 CCD 的人眼视线追踪系统研究与设计 [D]. 长春 :长春工业大学,2017 :3-6

[25][31] 王红 . 基于眼动仪的高速公路广告牌对安全驾驶影响的研究 [D]. 西安 :长安大学,2007 :22-24

[26]Lund H.Eye tracking in Library and Information Science :a literature review [J]. Library Hi Tech,2016,34(4):585-614

[28]Stiefelhagen R,Yang J,Waibel A.A model-based gaze tracking system[C]//Proceedings IEEE International Joint Symposia on Intelligence and Systems,Intelligence and Systems.Rockville,USA :IEEE,1996 :304-310

[35] 张名魁,孙复川 . 高抗干扰性的红外光点反射眼动测量仪 [J]. 生物医学工程学杂志,1989,6(4):282-286

[36] 赵乐军,王朝英,陈怀琛 . 头盔式眼动仪的标定与算法实现 [J]. 西安电子科技大学学报,1998,25(5):606-610

[38] 闫国利,田宏杰 . 眼动记录技术与方法综述 [J]. 应用心理学,2004(2):55-58

[39]Rayner K.Eye movements and attention in reading,scene perception,and visual search[J]. The Quarterly Journal of Experimental Psychology,2009,62(8):1457-1506

[41]Rayner K.Eye movements in reading and information processing[J]. Psychological Bulletin,1978,85(3):618-660

[42]Joachims T,Granka L,Pan B,et al. Accurately interpreting clickthrough data as implicit feedback[J]. ACM SIGIR Forum,2017,51(1):4-11

[43]Joachims T,Granka L,Pan B,et al.Evaluating the accuracy of implicit feedback from clicks and query reformulations in web search[J]. Acm Transactions on Information Systems,2007,25(2):7

[44][46] 闫国利,熊建萍,臧传丽,等 . 阅读研究中的主要眼动指标评述 [J]. 心理科学进展,2013,21(04):589-605

[45] 张仙峰,叶文玲 . 当前阅读研究中眼动指标述评 [J]. 心理与行为研究,2006(3):236-240

[47] 刘艳梅,冉诗洋,李德凤 . 眼动法在翻译过程研究中的应用与展望 [J]. 外国语(上海外国语大学学报),2013,36(5):59-66

[48] 鲍丽倩 . 网页浏览中屏幕视觉热区的区域分布研究 [D]. 武汉 :华中师范大学,2015 :14-15

[49] 龚雨玲 . 阅读中的眼动研究 [J]. 湖南社会科学,2011(1):46-49

[50]McConkie G W,Rayner K.The span of the effective stimulus during a fixation in reading[J]. Perception & Psychophysics,1975,17 :578-586

[51]Rayner K,Bertera J H.Reading without a fovea[J]. Science,1979,206 :468-469

[52]Rayner K.The perceptual span and peripheral cues in reading[J]. Cognitive Psychology,1975,7 :65-81

[53]Rayner K,Liversedge S P,White S J,et al.Reading disappearing text :Cognitive control of eye movements[J]. Psychological Science,2003,14 :385-389

[55]McConkie G W. On the role and control of eye movement in reading[C]//Kolers P A,Wrostad M,Bouma H.Processing of Visible language. New York,USA :Pleum,1979 :121-123

[56]Morrison R E.Manipulation of Stimulus Onset Delay in Reading : Evidence for Parallel Programming of Saccades[J]. Journal of Experimental Psychology :Human Perception and Performance,1984(10):667-682

[57][63] 范琳,刘振前 . 阅读理解过程的眼动研究 [J]. 外语与外语教学,2007(4):35-40

[58]O'Regan J K. Eye Movements and Reading[C]//Rayner K. Eye Movements and Their Role in Visual and Cognitive Processes. Amsterdam,Netherlands :Elservier,1990 :395-453

[59]O'Regan J K.Optimal Viewing Position in Words and the Strategy-tactics Theory of Eye Movement in Reading[C]//Rayner K.Eye Movement and Their Role in Visual and Cognitive Processes. Armstadam,Netherlands :Elservier,1992 :395-453

[60]Rayner K,Engbert,et al.Unspaced Text Int erf eres with both Word Identification and Eye Movement Control[J]. Vision Research,1998(38):1129-1144

[61]Reichle D P,Pollatsek A,et al.Toward a Model of Eye Control in Reading[J]. Psychological Review,1998(1):125-157

[62] 任桂琴,韩玉昌,于泽 . 句子语境中汉语词汇歧义消解的眼动研究 [J]. 心理科学,2008,3(4):875-879

[64]Rayner K.Future directions for eye movement research[J]. Studies of psychology and behavior,2004,2(3):489-496

[65]Lyuba M,Reichle E D,Lemaire B,et al.An analysis of reading skill development using E-Z Reader[J].Journal of Cognitive Psychology,2015,27(5):657-676

[66]Miellet S,Sparrow L,Sereno S C.Word frequency and predictability effects in reading French :An evaluation of the E-Z Reader model[J]. Psychonomic Bulletin & Review,2007,14(4):762-769

[67]Rayner K,Li X,Pollatsek A.Extending the E-Z Reader Model of Eye Movement Control to Chinese Readers[J].Cognitive Science,2007,31(6):1021-1033

[68]Vanston J E,Strother L.Sex differences in the human visual system[J]. Neurosci Research,2017,95(1-2):617-625

[69]Wu Y,Liu R,Jeffrey P.Research on the quality of Chinese English undergraduate students[J]. Teach Research,1993 :1,36-46

[70][90]Zhan Z,Wu J,Mei H,et al.Gender Differences in Eye Movements During Online Reading[C]//Cheung S,Jiao J,Lee L K,et al.Communications in Computer and Information Science.Singapore :Springer,2019,1048 :235-243

[71]Abdi Sargezeh B,Tavakoli N,Daliri M R.Gender-based eye movement differences in passive indoor picture viewing :An eye-tracking study[J]. Physiology & Behavior,2019,206 :43-50

[72]Rayner K,Castelhano M S,Yang J.Eye movements and the perceptual span in older and younger readers[J].Psychology and Aging,2009,24 :755-760

[73][76]Rayner K,Reichle E,Stroud M,et al.The effect of word frequency,word predictability,and font difficulty on the eye movements of young and older readers[J]. Psychology and Aging,2006,21 :448-465

[74][77]Kliegl R,Grabner E,Rolfs M,et al.Length,frequency,and predictability effects of words on eye movements in reading[J]. European Journal of Cognitive Psychology,2004,16 :262-284

[75]McGowan V A,White S J,Paterson K B.The effects of interword spacing on the eye movements of young and older readers[J]. Journal of Cognitive Psychology,2015,27 :609-621

[78]Wang J X,Li L,Li S,et al.Adult Age Differences in Eye Movements During Reading :The Evidence From Chinese[J]. Journals of Gerontology Series B :Psychological Sciences & Social Sciences,2018,73(4):584-593

[79]Rayner K,Slattery T J,Bélanger N N.Eye movements,the perceptual span, and reading speed[J].Psychonomic Bulletin & Review,2010,17(6):834-839

[80]Everatt J,Underwood G.Individual differences in reading subprocesses : relationships between reading ability,lexical access,and eye movement control[J]. Lang Speech,1994,37(3):283-97

[81]Häikiö T,Bertram R,Hyönä J,et al.Development of the letter identity span in reading :evidence from the eye movement moving window paradigm[J]. Journal of Experimental Child Psychology,2009,102(2):167-81

[82]Ashby J,Rayner K,Clifton C.Eye movements of highly skilled and average readers :differential effects of frequency and predictability[J]. Quarterly Journal of Experimental Psychology Section A-Human Experimental Psychology,2005,58(6):1065-1086

[83Jared D,Levy B A,Rayner K.The role of phonology in the activation of word meanings during reading :evidence from proofreading and eye movements[J]. Journal of Experimental Psychology-General,1999,128(3):219-64

[84]Krieber M,Bartl-Pokorny K D,Pokorny F B,et al.The Relation between Reading Skills and Eye Movement Patterns in Adolescent Readers :Evidence from a Regular Orthography[J]. PLoS ONE,2016,11(1):1-13

[85] 梁菲菲,王永胜,杨文,白学军 . 阅读水平调节儿童阅读眼动注视模式的发展 :基于 9—11 岁儿童的证据 [J]. 心理学报,2017,49(04):450-459

[86] 徐子然 . 阅读水平和文体类型对大学生英语阅读理解影响的眼动研究 [D]. 沈阳 :沈阳师范大学,2018 :29

[87]Ho H N J,Tsai M J,Wang C Y,et al.Prior Knowledge and Online Inquiry-Based Science Reading :Evidence from Eye Tracking[J]. International Journal of Science and Mathematics Education,2014,12(3):525-554

[88]Megino-Elvira L,Martin-Lobo P,Vergara-Moragues E.Influence of eye movements,auditory perception,and phonemic awareness in the reading process[J].Journal of Educational Research,2016,109(6):567-573

[89]Hoien-Tengesdal I,Tonnessen F.The relationship between phonological skills and word decoding[J].Scandinavian Journal of Psychology,2011,52 :93-103

[91]Henderson J M.Human gaze control in real-world scene perception[J]. Trends in Cognitive Sciences,2003,7 :498-504

[92]Henderson J M.Regarding scenes[J]. Current Directions in Psychol Science,2007,16 :219-222

[93]Henderson J M,Brockmore J R,Caselhano M S,et al. Eye-movement research :Insights into mind and brain[M]. Oxfrod,UK :Elsevier,2007 :537-562

[94]Koch C,Ullman S.Shifts in selective visual attention :towards the underlying neural activity[J].Human Neurobiollogy,1985,4 :219-227

[95]Itti L,Koch C A.Saliency-based search mechanism for overt and covert shifts of visual attention[J].Vision Research,2000,40 :1489-1506

[96]Mathôt S,Siebold A,Donk M,et al.Large pupils predict goal-driven eye movements[J].Journal of Experimental Psychology :General,2015,144(3):513-521

[97]Taya S,Windridge D,Osman M.Looking to Score :The Dissociation of Goal Influence on Eye Movement and Meta-Attentional Allocation in a Complex Dynamic Natural Scene[J]. PLoS ONE,2012,7(6):1-9

[98]O'Reilly T,Feng G,Sabatini J,et al.How Do People Read the Passages during a Reading Comprehension Test?The Effect of Reading Purpose on Text Processing Behavior[J]. Educational Assessment,2018,23(4):277-295

[99]Yeari M,van den B P,Oudega M.Processing and memory of central versus peripheral information as a function of reading goals :Evidence from eye-movements[J]. Reading and Writing,2015,28 :1071-1097

[100]van den B P,Lorch J R,Linderholm T F,et al.The effects of readers’ goals on inference generation and memory for texts[J]. Memory & Cognition,2001,29 :1081-1087

[101]Rayner K,Miller B,Rotello C M.Eye movements when looking at print advertisements :the goal of the viewer matters[J]. Applied Cognitive Psychology,2008,22(5):697-707

[102] 王雨 . 大学生数字化阅读的影响因素研究 [D]. 南京 :江苏师范大学,2014 :69-70,75-76,81

[103]Ojanpää H,Näsänen R.Effects of luminance and colour contrast on the search of information on display devices[J]. Displays,2003,24 :167-78

[104]Glimne S,Brautaset R L,Seimyr G Ö.The effect of glare on eye movements when reading[J]. Work-A Journal of Prevention Assessment & Rehabilitation,2015,50(2):213-220

[105]Landow G P.Hypertext :the Convergence of Technology and Contemporary Critical Theory[M].Baltimore,USA :Johns Hopkins University Press,1992 :3-14

[106] 吕胤宣 . 电子书版式设计对受众阅读心理影响的研究 [D]. 沈阳 :沈阳师范大学,2014 :1-4

[107]Masulli F,Galluccio M,Gerard C L,et al.Effect of different font sizes and of spaces between words on eye movement performance :An eye tracker study in dyslexic and non-dyslexic children[J]. Vision Research,2018,153 :24-29

[108]Banerjee J,Majumdar D,Majumdar D,et al.An Eye Movement Study for Identification of Suitable Font Characters for Presentation on a Computer Screen[J]. Journal of Human Ergology,2010,39(1):15-21

[109] 田欣卉 . 字体大小、类型和标注对中文阅读影响的眼动研究 [D]. 沈阳 :沈阳师范大学,2019 :28-29

[110]Wang X,Wang Z J,Li H,et al. An Eye-Movement Study on Text Font Size Design Rules in the Digital Learning Resources[C]// Liu J,Nishimura S,Zhang H,et al.Proceedings of the International Conference of Educational Innovation through Technology.New York,USA :IEEE,2017 :187-191

[111]Bernard M L,Liao C H,Mills M M.The effects of font type and size on the legibility and reading time of online text by older adults[C]//CHI '01 Extended Abstracts : Human Factors in Computing Systems,2001,2 :175-176

[112]Martelli M,Di Filippo G,Spinelli D,et al.Crowding,reading,and developmental dyslexia[J].Journal of Vision,2009,9(4):14

[113]Harley L K,Kline C,Price A,et al.A Web Based Voting Application Study of Display Layouts for Older Adult Voters with Arthritis[EB/OL].[2019-02-25].https ://elections.itif.org/wp-content/uploads/AVTI-012-GTRIDisplayLayouts-2013.pdf

[114]Al-Samarraie H,Sarsam S M,Umar I N.Visual perception of multi-column-layout text :insight from repeated and non-repeated reading[J].Behaviour & Information Technology,2017,36(1):75-84

[115]Beymer D,Orton P Z,Russell D M.An Eye Tracking Study of How Pictures Influence Online Reading[C]//Baranauskas C,Palanque P,Abascal J,et al. Lecture Notes in Computer Science.Berlin,Germany :Springer-Verlag Berlin,2007,4663 :456

[116]Andrá C,Lindström P,Arzarello F,et al.Reading Mathematics Representations :An Eye-Tracking Study[J].International Journal of Science & Mathematics Education,2015,13 :237-259

[117] 陈贵萍 . 汉语不同文体阅读的眼动特征研究 [D]. 兰州 :西北民族大学,2013 :43-44

[118] 喻国明,汤雪梅,苏林森,等 . 读者阅读中文报纸版面的视觉轨迹及其规律:一项基于眼动仪的实验研究 [J]. 国际新闻界,2007(8):5-19

[119]He C Y,Chen N,Zhou M J,et al.Improving Mobile News Reading Experience for Chinese Users :An User Interview and Eye Tracking Study[C]//Marcus A,Wang W.Lecture Notes in Computer Science.Cham,Switzerland :Springer,2019,11585 :395-412

[120]Öquist G,Hein A S,Ygge J,et al.Eye Movement Study of Reading on a Mobile Device Using the Page and RSVP Text Presentation Formats[C]//Brewster S,Dunlop M.Lecture Notes in Computer Science.Berlin,Germany :2004,3160 :108-119

[121]Nielsen J.iPad and Kindle Reading Speeds[EB/OL].[2019-02-25].https ://www.nngroup.com/articles/ipadand-kindle-reading-speeds/

[122]Zambarbieri D,Carniglia E.Eye movement analysis of reading from computer displays,eReaders and printed books[J]. Ophthalmic & Physiological Optics,2012,32(5):390-396

[123]Siegenthaler E,Wurtz P,Bergamin P,et al.Comparing reading processes on e-ink displays and print[J].Displays,2011,32(5):268-273

[124]Siegenthaler E,Wyss M,Schmid L,et al.LCD vs E-ink :an analysis of the reading behavior[J]. Journal of Eye Movement Research,2012(5):5

[125]Tseng M.Computer Vision Syndrome for Non-Native Speaking Students : What Are the Problems with Online Reading[J]. Journal of Interactive Learning Research,2014,25(4):551-567

[126] 王娟,赵雪,张雨晨,李永锋 . 信息载体影响初中生文本阅读的眼动研究 [J]. 大理大学学报,2017,2(9):63-68

[127] 周钰,王娟,陈憬,等 . 信息载体影响文本阅读的实证研究 : 基于数字阅读与纸质阅读的比较 [J]. 中国远程教育(综合版),2015(10):21-26

[128] 邹申,孔菊芳,王玉山 . 近 20 年国际阅读眼动研究综述 [J]. 河北大学学报(哲学社会科学版),2015,40(6):109-116

[129] 吴丹,刘春香 . 交互式信息检索研究中的眼动追踪分析 [J]. 中国图书馆学报,2019,45(2):109-128

[130]Hahn M,Keller F.Modeling Human Reading with Neural Attention[EB/OL].[2019-12-04]. http ://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsarx&AN=edsarx.1608.05604&lang=zh-cn&site=eds-live

[131]Wang X M,Zhao X B,Ren J C.A New Type of Eye Movement Model Based on Recurrent Neural Networks for Simulating the Gaze Behavior of Human Reading[J]. Complexity,2019 :12

[132]Biedert R,Buscher G,Dengel A.The eyeBook-Using Eye Tracking to Enhance the Reading Experience[J].Informatik Spektrum,2010,33(3):272

[133]Sungkur R K,Antoaroo M A,Beeharry A.Eye Tracking System for Enhanced Learning Experiences[J].Education and Information Technologies,2016,21(6):1785-1806

[134]Rivas-Lalaleo D,Luna V,Alvarez M,et al.System of Evaluation for Reading Based on Eye Tracking[J].Emerging Technologies for Education,2018,10676 :234-241