【摘 要】首都师范大学是国家"双一流"建设高校、北京市与教育部"省部共建"高校。高等教育"双一流"建设中,一流学科建设的任务和路径为高校学报在新时期的发展提供了新的机遇和挑战。《首都师范大学学报(自然科学版)》作为本校教育发展和学科建设不可或缺的重要组成部分,是推动"双一流"建设方案实施的坚实基础和重要抓手。本文通过分析本刊近10年的发展数据,并整理近几年在编辑部同仁的努力下所取得的成果,以期在本校"双一流"建设中,寻找出自身发展与"双一流"建设方案的融合点,为进一步提升本刊新发展寻找突破点。

【关键词】“双一流”建设;高校学报;期刊影响力;机遇;挑战

0 引 言

2015年10月,国务院印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,明确提出加快建成一批世界一流大学和一流学科(简称“双一流”建设)[1]。该方案的颁布不是“双一流”建设的“终点”,而是“起点”,是中国特色的世界一流大学建设的“再出发”[2]。高校学报是高等教育发展和学科建设不可或缺的重要组成部分,因此,“双一流”建设也是高校学报发展的新起点、再出发。

首都师范大学是国家“双一流”建设高校、北京市与教育部“省部共建”高校。《首都师范大学学报(自然科学版)》(以下简称学报自然版)是首都师范大学主办的自然科学综合性学术刊物,是本校自然科学方向传递、交流科研信息的基本平台和引领科研方向的重要窗口,既是学校教学及科研工作的深化和延伸,又是本校工作者实现教学与科研相融合的重要园地。目前,学报自然版的发展掣肘学校“双一流”建设的发展,因此,如何有效地促进学报自然版的“双一流”建设,显得尤为迫切和重要。

1 学报背景介绍

学报自然版创刊于1976年,曾用名《北京师范学院自然科学学报》《北京师院学报(自然科学版)》,季刊;1992年更名为《首都师范大学学报(自然科学版)》;2006年由季刊调整为双月刊。主要刊登数学、物理学、化学、生物科学、地球科学、环境科学、大气科学、交叉科学、科学史和教育学等相关研究的论文,以及学术述评与科研动态。其主要任务是反映首都师范大学的最新科研成果,促进校内外学术交流,为我国现代化建设服务。曾获得奖项分别是国家新闻出版署期刊司、国家教委科技司1989年全国高校自然科学学报优秀编辑质量一等奖,国家教育委员会科技司1995年全国高校自然科学学报优秀学报二等奖,全国优秀高校自然科学学报及教育部1999年优秀科技期刊三等奖。

1.1 期刊收录情况

2018年,中国科学技术信息研究所《2018年版中国科技期刊引证报告(核心版)自然科学卷》[3]中,高校自然科学版学报约有250种,师范类自然科学版学报有26种;同年,北京大学公布的《中文核心期刊要目总览2017年版》[4]中,高校自然科学版学报约有155种,师范类自然科学版学报有16种;2019年,中国科学院文献情报中心公布的《2019—2020年中国科学引文数据库(CSCD)来源期刊列表》[5]中,高校自然科学版学报约有102种,师范类自然科学版学报有5种(核心库1种,扩展库4种)。以上3种遴选体系是国内高校及科研院所认可度比较高的中文期刊数据库。2003年起至今,学报自然版被收录为中国科技核心期刊;目前也收录在德国《数学文摘》(ZM)和JST日本科学技术振兴机构数据库中。

2019年国家“双一流”建设高校共有137所,据笔者统计,高校主办的自然科学版学报有102种,均收录在2018年版中国科技核心期刊,收录在2017年版中文核心期刊的有90种,收录在2019—2020年版CSCD数据库的期刊有72种。

1.2 期刊影响力统计

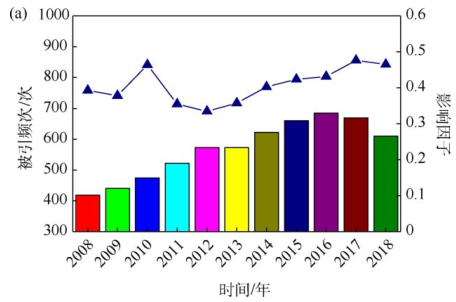

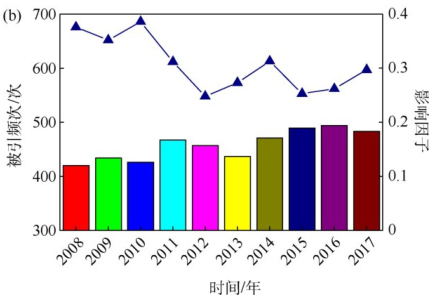

被引频次和影响因子是评价科技期刊常用的重要指标,在一定程度上能客观地反映科技期刊学术水平的高低和影响力[6]。被引频次是指该期刊一定时间内全部论文在统计当年被引用的次数;影响因子是指该期刊近两年文献的平均被引用率,即该期刊前两年发表的论文在评价当年每篇论文被引用的平均次数[7]。本文通过统计近10年来维普中文期刊数据库和中国知网数据库有关学报自然版的被引频次和影响因子,并制作趋势图(图1)。维普中文期刊数据库数据显示,2015—2017年期间期刊的被引频次较高,而早期的文章总被引频次较低;2018年本刊的影响因子值是0.465,且从2012年起数据呈增长趋势。中国知网数据库数据显示,2008—2017年本刊的被引频次整体趋于稳定,维持在420—500;2017年本刊的影响因子值是0.297,影响因子值在2012—2017年呈曲折式变化。2个组数据库计算得到的影响因子值均在2010年达到峰值,这与2008—2010年的发文量逐渐减少且前两年被引频次多有关。

(a)2008—2018年维普中文期刊数据库数据;

(b)2008—2017年中国知网数据库数据

图1 《首都师范大学学报(自然科学版)》被引频次和影响因子统计

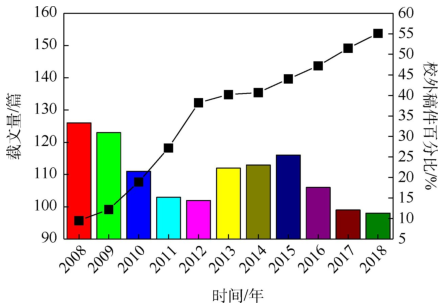

2008—2018年学报自然版的基本参数列于表1,年发表论文量在98—126篇,整体载文量逐年呈下降趋势,每期载文页码基本维持在96页左右,载文的数量主要与当期发表论文的篇幅有关;年度基金论文比是0.37—0.59,整体上看,基金论文比呈上升趋势;维普和中国知网统计的期刊他引率分别是0.95—0.99和0.97—0.99,2个数据库之间的数据较为统一;平均引用文献数是10—17篇。稿件的审稿周期在1—2个月,发表周期在10—14个月。

表1 《首都师范大学学报(自然科学版)》参数统计

| 年度/年 | 载文量/篇 | 基金论文比 | 期刊他引率 | 平均引用文献数/篇 | |

| 维普 | 中国知网 | ||||

| 2008 | 126 | 0.37 | 0.97 | 0.97 | 10 |

| 2009 | 123 | 0.39 | 0.98 | 0.98 | 11 |

| 2010 | 111 | 0.40 | 0.97 | 0.97 | 12 |

| 2011 | 103 | 0.44 | 0.98 | 0.97 | 12 |

| 2012 | 102 | 0.40 | 0.99 | 0.98 | 12 |

| 2013 | 112 | 0.46 | 0.99 | 0.99 | 12 |

| 2014 | 113 | 0.38 | 0.95 | 0.96 | 13 |

| 2015 | 116 | 0.37 | 0.99 | 0.99 | 11 |

| 2016 | 106 | 0.59 | 0.97 | 0.98 | 13 |

| 2017 | 99 | 0.59 | 0.97 | 0.97 | 17 |

| 2018 | 98 | 0.45 | 0.97 | — | 16 |

1.3 稿件分布统计

通过统计近十年来所有稿件的学科分布显示,数学、物理学、化学、生物科学、地球科学、环境科学和教育学相关的论文占比分别是12.05%、10.09%、17.52%、7.29%、15.98%、9.39%和11.91%.从整体上分析,各学科之间的论文比例较为平衡。

近十年来,稿件地区分布较广,达32个省(区、市),稿件占比较高的地区分别是北京市、陕西省和山东省,稿件占比分别是75.28%、3.30%和3.18%。为统计校外稿件所占的百分比值,特定义:凡是稿件第一单位不是首都师范大学的稿件,均为校外稿件。稿件年度载文量及校外稿件占总稿件数的百分比趋势如图2所示。可知,从2008年起,校外稿件所占百分比基本呈直线式增长,从2008年的9.52%上升到2018年的55.10%。这也同样说明,校内稿件数基本呈直线式下降。

图2 稿件年度载文量及校外稿件百分比趋势图

2 学报发展挑战

学报自然版是北京地区“双一流”建设高校中,唯一非中文核心期刊和CSCD收录的期刊。从近十年的数据分析可知,学报自然版的发展刻不容缓。在中文稿源大量流失的大环境下,中文期刊发展就如逆水行舟,不进则退。在学校的大力支持下,学报编辑部在近几年进行了改革。

2.1 找准期刊定位

不同类型的期刊面向不同层面的作者和读者,稿件资源的分配和争取是每种期刊需要考虑的问题[8]。如何根据周围形势变化,灵活机动地及时调整刊物定位,合理规划稿件资源,科学布局,寻找新的生长点是提高学报自然版的核心竞争力的关键。

为了更好地提升竞争力,学报自然版在2019年进行了版面调整。为了更明确展示每期的稿件内容,特将目次进行栏目设置,主要包括研究论文、教育动态和述评,同时可根据当期论文内容增补栏目设置。考虑到版面的充分利用率情况,特对四封的排版内容进行了再设计,主要包括封面排版和颜色进行了调整,以达到瞬间吸引读者目光的效果;封二增加了对学校自然科学方向各学院最新科研成果展示,既达到宣传各学院的目的,又同时让更多的读者了解到学报自然版;封三设计为征稿简则,供作者写作参考;封四是期刊版权页。同时加大了宣传力度,编辑部设计了学报自然版LOGO、双折页、彩页和易拉宝,以满足在不同渠道宣传学报自然版的目的,提高期刊的展示度。

2.2 提升来稿量并吸引优质稿源

期刊的学术影响力体现在科研人员对刊物的认可程度和投稿取向上[9]。稿件质量的高低和数量的多少,决定了编辑的主动权的大小。本刊稿件的来源包括约稿和自然来稿。学科带头人、高校教师、博士研究生等人群的整体科研能力和论文写作能力均较高,本刊编辑部增加了定向约稿的频次和数量。自然来稿中,学生为第一作者的论文存在写作水平低的现象,编辑部各位负责老师增加了该类稿件的编辑加工力度。稿件的审稿周期和出版周期也是作者投稿考虑的因素之一。为了吸引更多读者来稿,本刊缩短了审稿周期和出版周期。所有稿件平均投稿1个月内可以得到初步的审稿意见,出版周期由12—14个月降低为8—10个月,且从2019年起与中国知网合作,引入了DOI编码,同时开通网络首发优先出版,满足在时间紧迫情况下,作者的优秀稿件优先发表的需求。同年起,每期页码固定为96页,免费彩色印刷。另外,为了吸引优秀稿源,采用优稿优酬、免审稿费和免版面费等政策。

2.3 媒介融合推进学术出版速度

随着网络和数字化技术的快速发展,数字化技术给科技期刊带来了全新的发展机遇,同时也提出了更高的发展要求。网络出版主要包括网站建设、采编系统使用和出版内容的数字化服务等内容。洪殴等[10]针对全国344所高校主办的413种高校学报自然科学版的网络出版现状调研结果显示,高校学报自然科学版的网络出版情况均随着刊物的影响因子降低呈快速下降趋势。为了提升期刊影响力,本刊今年也加大了期刊数字化建设,主要有:与中国知网合作,开通网络首发优先出版;搭建了官方微信平台,及时向读者推送最新稿件,免费过刊浏览;万方、中国知网、超星等多种数据库平台提供稿件HTML阅读。

3 学报发展方向

高校学报作为高校传递、交流科研信息的基本平台和引领科研方向的重要窗口,既是高校教学及科研工作的深化和延伸,又是高校工作者实现教学与科研相融合的重要园地[11]。“双一流”建设有益于高校“稳中求进、消除固化”,也为高校学报进一步发展提供了机遇。学报服务“双一流”建设是学报发展的必然方向,也是学报自身价值的重要体现[12]。科技期刊的可持续发展一靠政策,二靠投入,三靠人才,四靠技术[13]。因此,学报自然版需要努力的方向如下。

提升学术质量,严把质量关,坚持与加强三审制度,坚决按照初审、复审、终审的程序进行处理与审核,做到层层把关。依托本校的优势学科(数学、生物等学科),展示和宣传重点学科最新科研成果;同时吸引其他学科的专家、学者来稿。创新组稿方式,策划专题栏目,不断提升期刊的影响力。完善和充分调动编委会编委的能动性,积极主动向编委组稿约稿。

提高编辑素质。组织编辑定期参加专业技术培训,不断提高编辑业务水平。同时,编辑要积极参与本专业的科研活动和学术交流,掌握学术资源和学术前沿,不断巩固和提高本专业的科研水平,从而提升对于专业稿件的鉴别能力。

推进网站建设和数字化建设。目前,学报自然版网站内容简单、更新较少。下一步将重点建设学报自然版官方网站(http://www.cnu.edu.cn/xb-bjb/zrkxb/index.htm)和在线投稿-审稿系统的建设。

只有被读者和作者认定的期刊,才具有持续发展的潜质[12]。学报自然版必须立足实际,探索出适合自己的发展道路,从内部发力,加强重点建设,不断提升办刊层次,真正助力于“双一流”建设。

参考文献

[1] 苏永建,李冲.“双一流”背景下中国特色现代大学制度的挑战与应对[J].教育发展研究,2017(13-14):9-16.

[2] 曾剑雄,宋丹,王新婷,等.“双一流”建设背景下我国高校面临的机遇、挑战及策略选择[J].高等教育研究学报,2018,41(2):39-46+55.

[3] 中国科学技术信息研究所.2018年版中国科技期刊引证报告(核心版)自然科学卷[B].北京:科学技术文献出版社,2018.

[4] 陈建龙,朱强,张俊娥,等.中文核心期刊要目总览2017年版[B].8版.北京:北京大学出版社,2018.

[5] 中国科学院文献情报中心.中国科学引文数据库(CSCD)来源期刊遴选报告(2019—2020年度)[EB/OL].(2019-04-29)[2019-06-25].http://sciencechina.cn/cscd_source.jsp.

[6] 徐会勇.期刊被引用频次分布规律及提高影响因子方法研究[J].科技信息,2014(13):35.

[7] 李晓萍,姜瑾秋,邢宝山,等.影响因子和总被引频次在期刊评价中的作用[J].深圳中西医结合杂志,2006,16(4):270-272.

[8] 李殷,钱俊龙.路在何方:中文科技期刊可持续发展邹议[J].中国科技期刊研究,2014,25(9):1127-1131.

[9] 何学峰,彭超群.科技期刊学术影响力的动态评估模型[J].编辑学报,2002,14(4):238-240.

[10] 洪殴,姜春明,王宁.高校学报自然科学版网络出版现状调查与思考[J].中国科技期刊研究,2014,25(7):895-901.

[11] 李铄.高校社科学报发展与“双一流”建设关系研究[J].河南大学学报(社会科学版),2017,57(4):146-151.

[12] 郝雪,刘春光,杨永生.高校学报服务“双一流”建设的问题与对策:以辽宁省为例[J].中国科技期刊研究,2018,29(9):882-887.

[13] 上海市科技期刊学会“上海市中文科技期刊可持续发展”研究课题组.“上海市中文科技期刊可持续发展”研究报告[R].2013.