【摘 要】在5G时代,大数据和人工智能、虚拟现实和增强现实等将会进入快速发展期,探索以用户为中心的出版融合路径,对出版转型及出版融合发展具有重要意义。本文从用户的角度出发,结合新兴媒介技术的发展趋势,归纳了出版技术融合、内容资源融合、营销渠道融合的出版融合路径,提出了优化软硬件产品,增强用户体验;打造出版资源库,共享优质内容;以社交媒体为依托,推动线上线下多元化融合等对策。

【关键词】用户;出版融合;路径;对策

5G商用牌照的发放,中国正式进入了5G时代。5G技术不仅是通信领域的突破,其网络传输速度更是比4G快100倍,下载一部1G视频只需要3秒钟。此外,5G将是一个万物互联的时代,不仅实现人与人的通信连接,还能实现人与物、物与物的连接。[1]这种巨大的技术变革与创新在新闻出版领域将会推动“场景”应用的大爆发。出版对象的“读者”身份向“用户”转化会愈加明显,出版融合的趋势不仅是技术推动的出版数字化,还会进一步推动传统出版社直接面对消费者,网络新媒体公司对优质出版内容的需求也会增加。因此,从用户的视角出发,探索技术变革下的出版融合路径和对策是当前传统出版转型和数字出版发展的重要方向。

一、相关概念的辨析

在大众传播时代,读者、受众、消费者的概念被普遍使用。互联网的兴起,用户概念逐步被广泛应用。出版融合从媒介融合、渠道融合、经营管理融合等方面已经植入了互联网“基因”,用户的概念使用在出版领域是恰当合适的。但是读者、受众、消费者、用户的概念有联系也有区别。

在《韦氏词典》中,读者(Reader)的释义,一是在基督教科学会或社会中被选大声朗读所选材料的人;二是指校对人员,评估稿件的人;三是阅读期刊文献,发觉特殊利益或者价值的人。

《韦氏词典》对受众(Audience)的定义是公众的对信息的看、听、读。在郭庆光教授的《传播学教程》中,定义受众是一个集合概念,是专业传媒机构信息传播的对象。传播学者克劳斯认为受众按规模分特定国家和地区内能够获得媒介信息的人口总量;对媒介或信息保持接触的人;受到媒介信息影响,使其思想和行为发生变化三个层次。[2]

对消费者(Consumer)的定义从两个方面,一是生态系统的食物链角度的定义;二是利用或使用经济商品的人。

《韦氏词典》对用户(User)的定义是一个使用者。《现代汉语词典》对其定义是计算机系统或计算机网络终端的使用者。用户的概念来自通信技术领域,百度百科对用户的阐释是使用电脑或网络服务的人,用户账号和用户名为其标识。

从上述对读者、受众、消费者和用户的概念整理,结合当前出版领域的现状,互联网和数字技术已深入出版系统,简单笼统的读者概念对于出版融合和市场化发展显得过于泛泛,未能显示其与媒介技术的关联性。受众的概念在大众传播时代是普遍流行的,其信息的单向道传播使得大众媒体居于优势地位,随着社交媒体和自媒体的发展,去中心化已经成为当下传播的主流形式,受众的概念已经发生重大变化。消费者概念是从经济学的角度出发,是发生了商品交易的行为,但是在互联网时代,免费易得是互联网的一个显著特征,网络文学、自媒体传播等新形式的出版形态具有一定的免费易得特征。用户的概念是基于网络通信技术,具有时代特点和个性化特征,符合当下主流人群的信息获取和传播方式,因此在出版融合中使用用户概念是恰当的。

二、用户视角下出版融合的三种路径

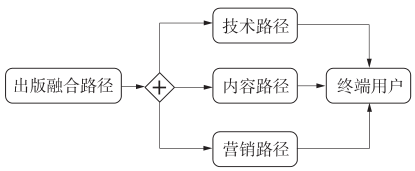

从根本上来讲,用户视角就是坚持“以人为本”的整体思路思考和归纳出版融合的发展规律,大致按照媒介技术、内容资源和营销渠道三条主线来整理出版融合的机制和措施,以此来总结可资借鉴的出版融合路径,具体如图1所示。

图1 出版融合的三种路径

1.技术路径:“软硬兼施”的技术之路

麦克卢汉认为媒介即人的延伸,他认为媒介是人的感觉和感官的延伸。纸媒是从东汉时期蔡伦改良造纸术后充当主要传播媒介,电子媒介是从19世纪声光电磁技术的发现而成为又一传播媒介,20世纪40年代计算机的发明,加速了电子通信在社会上的广泛应用。虚拟媒介是近年来随着大数据、人工智能、AR、VR、脑意识传播等技术和概念的出现进入大众视野。

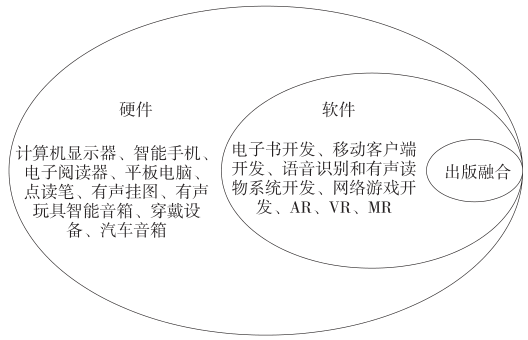

在互联网时代“得用户者得天下”,还有句相类似的话是“赢家通吃”,因此在互联网技术基础上,能抢占细分市场就能够在行业领域内领先。出版按类别大致可以分为三类,大众出版、专业出版和教育出版。[3]在出版融合过程中,传统出版社和新兴媒体公司都不同程度意识到用户的自主性和个性化的增强,除了传统图书外,基于出版形态的不同类型和种类的软件、终端和产品争相被开发推向市场。所谓“软硬兼施”指的是出版社和新媒体机构通过电子书开发、移动客户端开发、语音识别和有声读物系统开发、网络游戏开发、AR、VR、MR等软件方面丰富内容传播形式。在硬件方面,计算机显示器、智能手机、电子阅读器的品牌和平板电脑的型号种类多样,功能日趋完善,价格更加亲民。除了“看”之外,有声读物市场也稳步发展,从“傻瓜式”内置语音软件朗读到真人朗读到人工智能唤醒朗读到智能机器人合成朗读,硬件产品从点读笔、有声挂图、有声玩具到智能音箱,还有穿戴设备甚至汽车内的音箱也都实现了有声读物的智能连接,具体如图2所示。

图2 媒介技术下的出版融合

2.内容路径:“内容为王”的优质资源

“人人都有麦克风”的去中心化传播形式使得优质内容成为宝贵资源。信息洪流、网络暴力、侵犯版权、粗制滥造等内容传播层出不穷。美国学者尼葛洛庞帝在《数字化生存》(2017)一书中指出数字化技术所带来的黑暗面,知识产权被滥用,隐私权被破坏,造成文化破坏、软件盗版和数据窃取等现象。技术带来的内容泛滥是当前亟待解决的重要问题。但是这些问题的根源在于优质内容的匮乏或者说是优质内容的相对封闭性。

传统出版社具有先天优势,占据优质的作者资源和内容资源,多年的发展积累了大量的出版资源,培养了一批批业务过硬、把关能力较强的编辑团队。讨论“内容”和“渠道”的优胜都是片面的,所谓出版融合应该是内容和渠道的纵深融合。优质的内容资源共享和版权交易是新媒体发展亟需的“战略物资”,也是传统出版发挥所长,利用优质内容资源获得更广泛的流通渠道,牵手更多新媒体机构,吸引更多用户,通过厚实的内容来提升出版社的知名度和美誉度。

以猪八戒网站的知识产权板块为例,目前国内的知识产权登记和交易涉及商标、专利、店铺、版权、域名等类别,授权方式也分为四种,即所有、转让、许可和转让加许可。随着知识产权保护制度和保护技术的逐步完善,优质的出版内容将会成为巨大的IP资源,从图书出版向影视、文创、教育等各个领域延伸。

3.营销路径:“社群运营”的营销之道

美国学者保罗·莱文森的媒介演化“人性化趋势”和“补偿性媒介”理论,认为技术是随着人的需求而不断变化和完善,是为人而服务的。技术甚至是在模仿或者复制人体的功能,或是模仿人的感知和认知模式。补偿性媒介是指当前媒介的发展是对过去媒介的拓展或是过去某些媒介功能不足的补充。[4]

社交软件的兴起强化了人际交流和群体概念,“补偿”了大众传播的单向性和服务反馈渠道的不足之处,也为各行业的营销提供了精准营销的路径。腾讯公布的2019年第一季业绩显示,微信及WeChat的合并月活跃账户数达11.12亿,QQ的智能终端月活跃账户数增至逾7亿,年轻用户在QQ平台的活跃度提升。[5]用户集中在社交软件,客观上就需要将营销主要力量转向用户“活跃”的社交软件上来。

郭庆光教授的《传播学教程》(2011),认为群体由三个条件构成,一是共同的目标;二是成员间的协作意愿;三是群体内部之间以及内部成员之间的信息传递和交流,就形成了群体传播。在出版融合中,坚持用户的视角需要运用社群运营的方式和渠道来吸引和维护用户,通过群体之间的传播达到“裂变”的效果。中信出版社拥有优质的商业出版资源,依托这些资源中信出版社成立中信商学院,开通微信公众号宣传优质内容和商业化课程,通过定期和不定期的举办作者见面会和经济类论坛把市场细分,将目标用户集中在微信群中由专人负责维护,使用经济类信息链接转发、出版社新书发布、相关活动公告、话题谈论交流等形式服务用户。

三、用户视角下出版融合的对策

传统出版和现代出版各有优势,但殊途同归都是为用户服务。笔者结合上述的三个出版融合路径,提出以下三点对策,以期从用户的感官、获取知识的质量、参与形式等三个方面为出版融合带来参考。

1.优化软硬件产品,增强用户体验

出版产品形态从纸质越到“屏幕”,经历了从无到有的体验,马斯洛的需求层次理论提到当人的某一需求满足后会产生新的更高层次需求。新鲜感过后是否还能留住用户,或者说还能把用户留住多久?需要从用户的角度去改善当下产品。

教育部基础教育质量监测中心2018年发布的《中国义务教育质量监测报告》显示学生视力不良问题突出,四年级、八年级学生视力不良检出率分别为36.5%、65.3%。[6]出版领域面对这种形势开发更加护眼功能或者通过软件植入电子产品的方式,强制让用户在阅读超时后休息。

用户的感官感将会是出版行业未来发展的一个重要着眼点。由于技术不成熟的原因,部分VR、AR的出版类相关产品的佩戴产生眩晕感,在随着5G技术的普及,此类出版设备将会得到很大提升,传统出版社与新媒体公司根据各自优势合作开发完善阅读设备,提升用户的感官体验。

2.打造出版资源库,共享优质内容

传统出版社的优势是拥有丰富的行业资源,如作者资源、版权、编辑队伍、品牌、完善的供应链、全国性的发行渠道等。自媒体和新媒体起步晚、竞争大、品牌公信力弱等制约其优质内容的获取,同时产生大量信息流和无效信息,一定程度上浪费或误导用户。

打造出版资源库有利于传统出版社转型升级,也有利于将新媒体机构的快速传播和细分市场的传播优质内容,提升用户素养,优化社会传播环境。同时,传统出版的优质内容也需要用技术实现多样化传播,有能力的出版社可以通过组建相关技术部门实现内容的数字化呈现,如通过AR、VR、MR技术加以展现。除此之外,出版社也可以选择与新媒体等技术公司合作或者技术外包。

苏州梦想人软件科技有限公司通过提供AR技术与出版社合作,主要面向融合出版和教育教学领域,其作为国内领先的AR+出版的企业,从2017年开始,打造了面向全国出版和教育行业的AR素材资源平台,覆盖了12大门类的超过50万个模型。打造出版资源库,可以实现优质内容共享,让专业的人做专业的事,共同为用户提供最为专业和全面的服务,资源库不仅可以节省成本,也可避免内容的同质化和不必要的人力资源浪费。

3.以社交媒体为依托,推动线上线下多元化融合

随着5G技术商用化的到来,快速的网络让人们之间的通信交流基本实现“零延时”。麦克卢汉描述人类媒介经历“整合化——分割化——重新整合化”的过程。技术的进步、社交媒体的快速发展调动了用户加入信息传播的兴趣和主动性,用户的互动和反应又反哺到媒介,加速媒介技术更新迭代。

以用户为中心,需要在营销上摒弃传统“硬广告”的传播理念,尤其出版本身的文化性特征,与其他商品和产品联系也有区别。出版与教育和文化紧密相连,坚持社会效益放在首位,统筹社会效益和经济效益发展是出版行业的社会责任。用户广泛的流向社交媒体,需要出版营销方式发生转变,推动传统出版社的“前店后厂”的发行和营销方式变革,当然并非全然废弃不用,而是结合当下社交媒体和用户特性,将社群运营的方式作为一种新的渠道补充。人民出版社定期和不定期的读书会活动;人民日报海外版侠客岛微信公众号的沙龙活动,通过选题策划,将当下热点话题以沙龙形式与用户分享,不断推出评论抽奖送书活动,并且将用户普遍关注的话题通过对话和交流的形式整理成册出版,例如《侠客岛对话郑永年》。

通过用户的参与,提升用户体验,打造优质品牌活动,树立出版的品牌形象,“病毒式”传播正是基于人际传播,社交软件加速了社群化的形成和变化。美国传播学者格伯纳的“培养分析”理论提到从一定的社会观和传播观出发,通过加工和选择后,不断向人们提供信息和外界变化,培养其认知和行为方式。社群运营和线上线下互动是增强用户体验,形成“粉丝”经济的重要方式。

参考文献:

[1]马洪源.面向5G的边缘计算及部署思考[J/OL].中兴通讯技术:1-7[2019-06-15].http://kns.cnki.net/kcms/detail/34.1228.TN.20190613.1731.002.html.

[2]郭庆光.传播学教程[M].北京:中国人民大学出版社,2011:155-156.

[3]徐迪.基于渠道的专业出版盈利模式研究[D].合肥:中国科学技术大学,2009.

[4]喻国明.大数据智能算法范式下的媒介用户体验的效果评估[J].教育传媒研究,2018(5):6-8.

[5]腾讯公布二零一九年第一季业绩[EB].腾讯官方网站.https://www.tencent.com/zh-cn/articles/8003551557911908.pdf.

[6]我国首份《中国义务教育质量监测报告》发布[EB].教育部基础教育质量监测中心.http://www.eachina.org.cn/shtml/4news201807/1747.shtml.