【摘 要】"中国最美的书"评选活动经过多年发展,逐渐成为备受关注的文化现象。文章收集整理了2003年至2017年获奖作品的相关信息,从内容分布、图书价格、出版主体、图书设计者和获奖图书评语五个方面归纳汇总,条分缕析。对"中国最美的书"十五年的变化与意义进行了多层次思考,总结了其在观照引导大众阅读需求、鼓励主体参与、促进出版环节结构优化、提升读者审美情趣四个方面对出版工作的影响与启示。

【关键词】“中国最美的书”;数据分析;书籍装帧;影响

“中国最美的书”评选创立于2003年,经过十五年的发展,已成为中国图书装帧设计领域的“奥斯卡”。每年在“中国最美的书”选中获奖的图书都会被选送德国莱比锡参加次年的“世界最美的书”评选,至今选出的321种“中国最美的书”中,已有19种图书荣获“世界最美的书”奖项,其中两种获得金奖。

目前,学界关于“中国最美的书”的研究集中在设计与审美。赏析年度获奖作品,研究成果多关注图书装帧设计风格与美学价值,研究往往囿于“最美”二字的表征,少有学者从出版角度对“中国最美的书”进行分析,“中国最美的书”虽然是一个从图书装帧设计角度评选的奖项,但装帧设计从未独立于出版而存在。十五年的评选,评选过程日臻完善、岀版机构参与度逐渐提高、图书装帧设计更加多元、设计者影响力日渐广泛,这些都潜移默化地推动着出版行业的良性运作生态。[1]本文对2003年至2017年间321种"中国最美的书”的相关情况进行统计分析,试图通过数据汇总回答两个问题:“中国最美的书”评选十五年来显现岀哪些特征与变化趋势?"中国最美的书”评选对出版有何影响与启示?

一、“中国最美的书”数据回溯

本文收集获奖图书内容分布、图书价格、出版主体、图书设计者和获奖图书评语五个方面的详细数据进行归纳分析,回溯十五年的发展流变。

1.内容分布:艺术类图书比重最大

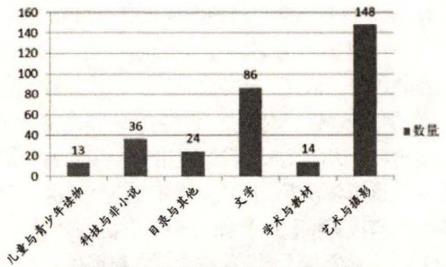

通过对2003年以来获奖的321种图书进行统计分类,依据“中国最美的书”评选组划分标准,获奖图书中占比最高的是艺术与摄影类,共148种,占比46%;第二大类是文学类,共计86种,占比27%;第三类是科技与非小说类,共计36种,占比11%。之后依次为目录与其他、儿童与青少年读物、学术与教材(见图1)。

图1 "中国最美的书”内容分布

分析以上数据,艺术与摄影及文学类图书在获奖图书中比重偏高。究其原因首先这两类图书属于大众出版物,立足人们的生活与娱乐,具有主题分散、即兴、个人化、内容普适、非专一性和离散性等特点。就书籍装帧设计而言,这类图书创作发挥的空间较大,能够融入的情感也更多。[2]反观其他类型图书,读者阅读和购买需求存在必然性,装帧设计对图书的销售促进作用并不明显。其次,书籍之美的一个重要标准是和谐统一,设计师对书籍内容参透和领悟是开展设计工作的先决条件,如果主题内容过于专业,则需要耗费更多的精力理解图书内容。相比而言,艺术和文学类书籍阅读门槛低,包含较为丰富的图像表达元素,更适宜体现设计感。

以五年为时间段进行分割,学术与教材、科技与非小说、儿童与青少年读物等类别的图书比重有所增加,获奖图书内容涵盖面愈来愈广。图书内容的丰富说明,“中国最美的书”潜移默化地改变着人们对某些类型图书的刻板印象,入选对象不再集中于某一特定图书类型,最美图书影响力有所扩大,吸引更为广泛的参与者并获得肯定,同时培养了读者对图书的新认知,即图书的装帧设计与图书内容联系的紧密性。

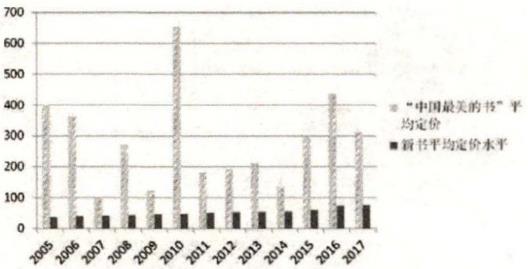

2.图书价格:明显高于年度图书平均定价

由于参评“中国最美的书”须是近三年内出版且未参加过往届评选的书籍,本文选取当年新书平均定价进行比较,能够看出“中国最美的书”平均定价明显高于年度新书(见图2)。如前文所述,艺术类书籍在获奖图书中占比较高,其高定价拉高了最美图书的平均价格。另外许多最美图书在装帧和制作上会采用特殊工艺,材质和印刷工艺更为考究,成本也偏高。以2010年获奖图书为例,精装函套版的《怀袖雅物:苏州折扇》和平装函套版的《姜寻诗词十九首》定价均超过千元装帧设计极为精美,但多数读者只能望而兴叹,普及率并不高。高昂的价格使“中国最美的书”外在形式超越了书籍内容本身,虽为“最美”却无法实现读者广泛阅读。因此,在321种最美图书当中,仅有极少数图书能够登上同年度图书销售排行榜,以销量较高、读者较为熟悉的《我们仁》《平如美棠:我俩的故事》《不裁》为例,相对其他最美图书,这几本书价格比较亲民,更易读者接受。2006年被评为“中国最美的书”并于次年在莱比锡斩获“世界最美的书”评选铜奖的《不裁》,定价35.5元,书腰上明显标注“印量最多的世界最美的书”“价格最低的世界最美的书”等宣传语,也从侧面反映了最美图书定价偏高的现象。

图2 “中国最美的书”定价对比

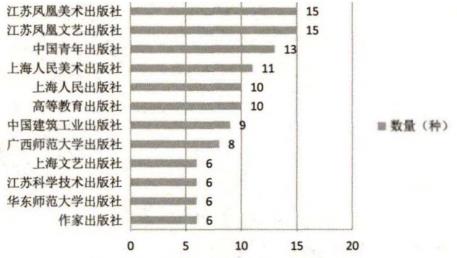

3.出版主体:地区分布失衡,获奖出版社较为集中并形成优势

据统计,十五年间评选出的321种“中国最美的书”,来自全国139家不同的岀版单位。从地域看,华北地区64家,华东地区46家,华中地区11家,华南地区8家,西南地区7家,西北地区2家,东北地区仅有吉林出版集团2009年凭借《以艺术家的方式工作:驾驭飞龙》一书获奖,这一分布与不同地区岀版实力的强弱及重视程度呈正相关。从出版社类型看,大学社16家,美术社14家、文艺社11家、教育社8家、古籍社和少儿社各6家,出版社的类型与获奖图书内容分布吻合。从获奖数量看,如图3所示,获奖数量排位前十的出版社共有115图书获奖,占比超过总数的1/3。江苏凤凰美术出版社(原江苏美术出版社,自2008年9月起采用现名)与江苏凤凰文艺出版社(原江苏文艺出版社,2010年4月起采用现名)均有15种图书获奖,并列第一。这些获奖数量占比前十的出版社,一是在自己的传统优势图书领域深耕细挖、培育特色,如中国建筑工业出版社,共有9种图书获奖,其中《园冶注释》获得2017年“世界最美的书”银奖,这本书前身是中国建筑工业出版社1985年排印的第二版,在之前版本基础上,增大开本、增多页码,利用现代设计语言的诸多细节尽显古风古韵;二是与优秀的设计师建立良好的合作关系,通过不断磨合,出版者的编辑思路借助装帧设计得以更好地呈现、设计师的艺术灵感也在彼此的碰撞中被激发。很多出版单位都会维系、保持与设计师的稳定合作关系,中国青年出版社的13种获奖图书中,小马哥+橙子就承担了7种书的设计。

图3“中国最美的书”出版主体

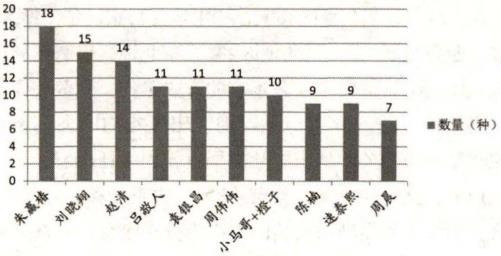

4.图书设计者:获奖作者发挥品牌优势拓展工作领域

设计师是图书装帧设计的关键要素,近年来许多优秀设计师参与图书的选题策划、编辑环节,实现了书籍装帧设计流程前置,并将自己的设计理念、设计风格发挥到极致。汇总15年间设计师的获奖作品(见图4),占据前三位的分别是朱赢椿、刘晓翔和赵清。获奖数量排名前十的设计师在业内具有较高知名度,形成了较为鲜明的个人设计特色,且以图书装帧设计为契机,形成了图书选题、编辑、制作及推广的良性运作生态体系。

图4 “中国最美的书”设计者

朱赢椿在《做书者说:从设计者到创作者》中提到,外在环境和内在动力相互作用,推动其向上游拓展自己的工作领域,由一位纯粹的设计者逐渐转变为策划者、创意者、创作者。以《吃》为起点,朱赢椿具有了图像作者和书籍设计的双重身份,完成了自己擅长的图像语言,同时与文字作者周宗伟良好合作,共同探索出一种从主题、内容到形式都有新意的图书形态。

吕敬人提倡设计师应该逐渐从书籍的外在书衣打扮中走出来,更多地参与文本传达,与编辑、作者共同探讨一本书的最佳阅读传达效果。[3]其多次担任中国及世界最美图书评委,从理论到实践层面,都对最美图书的评选及推广进行尝试,其牵头创立的“敬人文化”致力于弘扬纸张文化推动出版业、印装业等行业发展。除开展各种经营推广业务,还定期举办书籍设计研究班,为从事图书装帧设计工作的人员提供培训机会,被誉为“计者的艺术殿堂”。

5.获奖图书评语:兼顾设计风格与阅读体验

“中国最美的书”评选标准包括书籍设计的整体性、书籍内容与形式的完美结合、书籍设计对于书籍本功能的提升、设计风格与适宜手感的和谐统一以及作为设计重要元素的技术手段的运用等。[4]对321获奖图书评语进行词频分析,出现频次降序排列依次为设计、封面、全书、书籍、设计者、读者、视觉、纸张、富有和色彩,这十个高频词也反映出评委在选择最美图书时标准和考量。除以上十个高频词,传统、中国凸显了最美图书的中国特色和坚守翻阅、手感、营造、舒适,强调了图书阅读时的体验;节奏、讲究、得当、独特体现出对不同书籍个性化呈现的要求。以五年为段对评语做词频分析,在三个时间段出现的高频词为设计、封面、全书和书籍,反映出评委对书籍整体的和谐要求及最美图书在设计领域引领创新的不变追求。

二、“中国最美的书”对出版的影响与启示

“中国最美的书”虽是从图书装帧设计角度评选的奖项,但装帧设计作为图书出版环节中的重要一环,从未独立于图书而存在,十五年的评选活动,对图书消费、行业发展、出版机构、出版理念均产生了一定影响。

1.观照引导大众阅读需求

从获奖图书内容的类别变化可以看出,“中国最美书”愈发观照和引导大众阅读需求,内容类别日渐宽泛,不再局限于艺术与摄影领域。读者既可以通过更具普适性的大众类读物、青少年及儿童读物对“中国最美的书”有所认知,也能够通过获奖的学术与教材类图书改变对此类图书的刻板印象。同时,获奖的儿童与青少年读物数量不断增加,也是对大众阅读需求的一种反馈。读者在消费最美图书信息内容的同时,也在消费信息内容的载体,获取可以感知美和激发阅读兴趣的对象,这一评选本身和“最美”发酵的关注效应,都为传统纸质图书的生存发展争取了更多的机会和空间,同时也可能潜移默化地改变图书的定位与功能。

2.充分利用平台并鼓励更多主体参与

“中国最美的书”评选设立的初衷是通过挖掘图书市场上那些具有世界性设计理念的图书,鼓励中国本土设计师参与书籍设计同时加强国际出版交流。“中国最美的书”获奖作品参与“世界最美的书”评选,是中国图书与中国设计师走向世界的重要平台与窗口。除展示设计外,“中国最美的书”在版权贸易、文化输出方也发挥了一定作用,“中国最美的书”中不乏版权输出,如2013年的获奖作品《平如美棠:我俩的故事》,计师朱赢椿带着他的获奖作品《虫子书》亮相法兰克福书展、伦敦书展等国际性书展。[5]2003年,第一届“中国最美的书”评选时仅173种图书,2017年参评图书种类达到624种。得益于更多主体参与,我国图书装帧设计水平不断实现突破与发展,这就对图书出版业、图书装帧设计行业、印刷行业提出了更高要求。

3.术业专攻促进出版环节结构优化

随着“中最美的书”评选日渐深入,许多获奖设计师建立了自己的工作室,如朱赢椿的书衣坊,刘晓翔的刘晓翔工作室等,培育了一批优秀、专业的图书装帧设计人才,使图书装帧设计在出版环节中更加专业和独立。图书装帧设计的发展促进了岀版环节结构优化,提高了出版效率及图书质量。与此同时,这些工作室的建立也从侧面反映出图书装帧设计受到更为广泛的重视,图书装帧不再是简单的包装,而是构成书籍内涵的一部分,甚至是营销亮点。

4.坚持高标准提升读者审美情趣

最美图书的评选标准,体现了坚守传统与时代创新并重。根据词频分析,“中国最美的书”评选既有一贯的着重点,又体现出灵活多变的风格。设计是人类按照自己的意志对自然界进行的创作,是用于推动人类社会发展的一种活动,人类文明进步发展浓缩在设计发展的历程中,设计的审美就是社会文化的亚系。图书装帧作为出版领域的设计,其发展过程也是岀版发展的缩影。大众审美与设计师的审美具有作用与反作用的关系,设计师在创作时要考虑读者的审美需求,同时设计师赋予图书作品之美,将设计之美传递给读者并潜移默化地引导需求,提升读者的审美情趣。[6]最美图书的评选强调图书形式美对阅读活动的召唤,即对图书之美的强调首先表现在视觉诉求方面,认为优秀的外在设计是图书内在的视觉延伸,强调借助图书的形式载体而非文字召唤读者。通过提高图书的颜值激发阅读的快感,反映的是出版者与设计者精益求精、尽善尽美的专业态度,通过这种态度的传达,提升读者审美情趣、阅读体验。

结语

书籍是文化积累传承的载体,我国悠久的文化传统沉淀出灿烂优秀的书籍设计历史。[7]以“中国最美的书”为代表的中国书籍设计表露了其独有的设计特点和精神内涵,一年一度的评选不断将书籍设计水准推向新高度,同时以“最美”为基础,重塑图书在当下的角色与定位,助力中国出版更好发展。

参考文献:

[1]祝君波.回忆创立中国最美的书[J].出版与印刷,2018(1):6-11.

[2]赵颖,王婷婷.从视觉经验到数据分析——2012-2016年"中国最美的书”获奖图书设计风格流变[J].中国出版,2017(19):32-34.

[3]吕敬人.当代阅读语境下中国书籍设计的传承与发展[J].编辑学刊,2014(3):6-12.

[4]王慧."最美”力量——简析2004-2011"世界最美的书"[J].出版广角,2011(6):38-41.

[5]刘宇阳."最美的书”助中国出版走向世界[J].出版参考,2015(16):56-57.

[6]张璎.中国的纸媒走向国际的舞台——当《2010-2012中国最美的书》邂逅"世界最美的书”[J].中国美术,2015(4):122-123.

[7]史庆丰,侯佳.中国传统文化在现代书籍装帧艺术中的重构[J].编辑之友,2017(9):91-96.