【摘 要】从出版业实际状况及其外部环境出发,阐明图书营销理论演进的两个关键时间节点,参考一般的营销理论梳理了图书营销理论演进的脉络,探讨图书发行学、图书营销学以及图书数字营销学的产业情景与理论框架。

【关键词】图书营销;图书发行;数字营销;图书数字营销

移动互联网、智能手机、大数据、人工智能、物联网、云计算等新概念、新事物在当代的涌现对市场营销产生了深远影响。随着图书营销环境的巨变,读者的决策和购买行为的模式有了重大变化,身处图书市场之中的出版发行企业的识别价值、选定价值、创造价值、传递价值、传播价值等营销活动也应随之改变。图书营销实践在更新,图书营销理论也应随之演进。

本文对1978年实施改革开放政策以来的图书营销理论进行探讨,试图厘清理论演进的关键时间节点,梳理演进的脉络,勾勒出理论的轮廓,以期服务于中国出版发行企业的营销实践。

1 图书营销理论演进的两个关键时间节点

要梳理出图书营销理论演进的脉络,需要结合中国出版业的实际状况,考察出版业的经济、科技等外部环境的演变,进而厘清图书营销实践历程(对应理论演进)的关键时间节点。综合来看,主要有以下两个关键时间节点。

1)2000年左右是图书营销理论演进的第一个关键时间节点。

中国从1978年开始实行改革开放政策,之后逐步从计划经济向市场经济转轨。出版业由于其意识形态性,改革开放进程明显滞后于其他产业,图书发行长期具有较强计划经济色彩,进入21世纪后情况才发生较大变化。其间,中国发行体制经历了1982年的“一主三多一少”、1988年的“三放一联”、1996年的“建立出版物大市场”等改革。在2000年左右,中国统一开放、竞争有序、健康繁荣的出版物大市场才初步成形,市场主体得到了重塑,流通也得以搞活。在2003年,21家新闻出版单位被列为全国文化体制改革试点,在明晰产权的前提下进行体制和机制创新,出版集团也被允许进行企业化转制[1]。1978—2000年是出版业计划经济与“发行”色彩逐渐淡化、市场经济与“营销”体制逐渐成形的阶段。

2000年左右之所以是一个重要的转折点,还因为就出版业的外部经济环境而言,中国在2001年底正式加入世界贸易组织,开启了全球化进程。整个中国的市场化程度的加深倒逼“出版事业”在这之后演变成“出版产业”。

2)2015年左右是图书营销理论演进的第二个关键时间节点。

如果说前一节点的选定是以“市场化程度”出版业的内部经济状况和外部经济环境作为评判标准,这一节点的选定主要看“移动互联网普及程度”(出版业的外部科技环境)。原因是,图书营销的对象越来越多地与互联网(特别是移动互联网)“用户”重合,图书营销实践中的网络营销(依托互联网开展营销活动)或数字营销(通过数字传播渠道来推广产品和服务)成分越来越多。尽管Web2.0概念(用户可生产内容)在2004年就已被提出,尽管早在2009年中国工业和信息化部就已发放了3G牌照且智能手机开始迅速普及,但是,全民移动上网时代的真正到来是在2015年左右。根据CNNIC《第36次中国互联网络发展状况统计报告》,到2015年6月,中国网民规模为6.68亿人,网民中使用手机上网的人数占88.9%(5.94亿人)。学者冯英健归纳了网络营销发展历程中的三次革命,称2015年左右之前的为“网络信息展示与获取的搜索技术革命”“网络信息发布与传播的网络可见度革命”,之后的为“移动网络营销背后的信息可信度革命”[2]。综上,移动互联网技术在向纵深发展方面取得阶段性的成熟度,智能手机在读者群体中已具有较高普及度,业界、学界意识到读者的用户行为研究具有较高价值是在2015年左右。

例如,2015年7—12月《好妈妈胜过好老师》一书微信多群直播营销。该书作者尹建莉在2015年7月19日将自己的一次微访谈在其工作室下设的24个用户交流微信群越洋同步进行了直播交流,实时有近万人在线。2015年12月13日,尹建莉开展了第二次多地微信直播活动,共计539个微信群、15万人在线,覆盖多国。两场微信直播下来,传播覆盖力已经可以和一家都市报相比了。[3]这种泛社群营销是移动互联网时代图书营销的一种重要形态。

2 图书营销理论演进的脉络

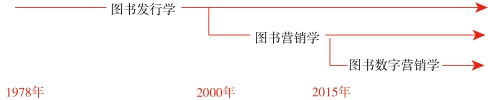

根据以上分期以及各个时期(或阶段)的关键特征,图书营销理论经历了图书发行学、图书营销学、图书数字营销学的演进。在时间上,图书营销理论演进的脉络并不是三种理论与实践依次取代的过程,而是一个依次叠加的进程(见图1)。

图1 图书营销理论演进的脉络

在逻辑上,要充实图书营销理论演进脉络的内涵,有必要参考一般营销理论的演进。图书营销理论的演进既与一般的营销理论演进在大方向上脉络近似,同时,由于图书是一种文化商品,特别是很多图书具有意识形态性,这两种理论演进又有很多不同。

一般的营销理论把市场营销管理哲学观念的演变划分为生产观念、产品观念、推销(销售)观念、营销观念和全方位营销观念五个阶段。曹虎《数字时代的营销战略》一书列出了菲利普•科特勒的最新分法。战略营销导向可分为产品导向(1970—1980年)、客户导向(1980—1990年)、品牌导向(1990—2000年)、价值导向(2000—2010年)、价值观与共创导向(2010年至今)。

科特勒还将营销分为营销1.0、营销2.0、营销3.0与营销4.0。营销1.0对应产品导向;营销2.0对应客户导向、品牌导向;营销3.0对应价值导向;营销4.0对应价值观与共创导向,即在原有的价值观导向之上叠加共创导向。[4]

从中国出版业实际状况来看,图书营销的实践在时间上滞后于一般营销的实践,理论上的分期也没必要那么繁杂。对照图书营销实践与一般的营销理论,图书发行学阶段是图书营销理论1.0版,对应科特勒的营销1.0(产品中心营销);图书营销学阶段是图书营销理论2.0版,对应科特勒的营销2.0(消费者定位营销);图书数字营销学阶段是图书营销理论3.0版,对应营销3.0(价值驱动营销)和营销4.0(价值观与共创导向营销)。

笔者将分别从产业情景、理论框架这两方面,深入探讨图书营销理论演进。产业情景是图书营销实践的背景,而理论框架是当时图书营销实践的映射。概括理论演进各阶段的产业情景,有助于把握各阶段的图书营销实践,进而也有助于弄清“理论框架”的内在逻辑与外在轮廓。

3 图书营销理论1.0版:图书发行学

1978—2000年,一定程度上是对“文革”时代书荒的反弹,图书消费出现了极度的繁荣。这一阶段,出版社出版的图书品种不算多,但单个品种的销量很高。出版社基本不愁销售,主要考虑的是做好发行工作。所谓“发行”是指图书流通、批发、零售、宣传、物流等业务。

具体而言,这一阶段的产业情景可以概括为:①图书市场是卖方市场,出版社生产什么书,读者就购买什么书。②市场是无差异的,图书产品经常供不应求。③出版社和图书发行单位是事业单位,自负盈亏意识、危机意识淡薄。④图书产品普遍定价不高,即使是优质图书也如此。⑤图书市场上,各出版社之间的竞争不激烈,图书发行单位通常是指新华书店。⑥图书销售是出版社发行部门的事,其他部门很少介入。

这一阶段可以细分为以下两个分阶段:

(1)品种观念阶段(1978—1995年)。出版理念以生产为中心,强调编辑和印制,出版社面临的基本问题是如何提高出版生产率、扩大品种规模,其发展的基本模式是数量增长,低价格是其重要策略。

(2)推销观念阶段(1995—2000年)。这一阶段,出版生产力相对发达,而图书市场却相对饱和,品种经营和数量增长受到了抑制。这一阶段,出版理念以销售为中心,重心从编辑转向发行,推销或推广开始成为经营重点,渠道是一切问题的中心,出版社面临的基本问题是增强发行和推销力量、打通渠道、开拓市场、提高市场占有率,其基本模式是质量增长,偏高的价格是其重要策略。[5]

该阶段的理论成果是图书发行学,其理论支点是,以出版社或图书发行企业为中心,读者是被动接受的、可塑的,只要引导得好,就会适销对路。其理论框架由图书发行工作的性质与意义、我国图书发行事业的组织与管理、图书市场及其需求、图书流通制度、图书流通渠道、图书流通过程、图书批发业务、图书零售业务、图书宣传活动、图书物流组织、图书发行队伍建设等构成。这一框架参考了马克思主义政治经济学的一些要素。这一理论的研究重点是,出版社销售部门(如发行部)或图书发行单位怎样把生产或经营的图书卖到读者手中的业务或流程。概言之,图书发行学理论的关注点主要是单一的业务、单一的部门。该理论成果主要体现在罗紫初1995年初版、2001年再版《图书发行教程》(辽海出版社)中。

4 图书营销理论2.0版:图书营销学

2000—2015年,图书市场的市场化程度不断上升,出版社也已经完成全部转企改制。图书的商品属性凸显。各出版社间经营业绩出现巨大分化。出版事业转型为出版产业。仅有发行意识的出版发行企业容易倒闭。

这一阶段的产业情景可以概括如下:①图书市场成了买方市场,出版社以读者为中心,强调的是:读者需要什么书,自己就生产什么书。②图书需求多样化,读者变得挑剔,而图书产品供给充分,容易出现供过于求。③出版社和图书发行单位已逐步转为企业,危机意识、经济效益意识变浓。④图书产品的定价尊重经济规律,价格策略开始多样化,特高价图书与超低价图书并存。⑤图书市场上,各出版社之间的竞争、各图书发行企业之间的竞争趋于激烈,目标市场战略(比如产品差异化或个性化战略)得到广泛运用。⑥图书营销是出版社各部门的事,营销部门只是牵头,编辑部门的参与很重要。

该阶段的理论成果是图书营销学,其理论支点是,以读者为中心,读者是成熟的、个性化的,只有切实地满足他们的需求,销售行为才会实现。其理论框架由图书营销观念、图书营销环境、图书市场、市场细分、目标市场、市场定位、图书营销信息系统、产品策略、价格策略、分销渠道策略、促销策略、图书营销计划与控制等构成。这一框架参考了科特勒的一般营销理论。这一理论的研究重点是出版社(包括营销部)或图书发行企业调研读者需求、识别价值、选定价值、创造价值、传递价值与传播价值的学问。概言之,图书营销应如何以读者需求为出发点,市场调研先行,多部门参与营销。该理论成果主要体现在方卿、姚永春2008年版《图书营销学教程》(湖南大学出版社)中。

5 图书营销理论3.0版:图书数字营销学

根据《中国互联网发展报告2018》蓝皮书,当代,以互联网为代表的信息技术和人类生产生活深度融合,成为引领创新和驱动转型的先导力量;2017年,中国数字经济总量达27.2万亿元,数字经济对GDP增长贡献率达55%。[6]从中可以看出,数字化的生存方式正在普及。时代的深刻变化使得读者行为、营销传播条件、洞察读者的手段也发生了巨大的变化。而最深刻的变化是,创造价值的模式从传统营销转向数字营销。图书营销理论也应随之演进到一个新阶段。

数字营销是指使用数字媒体或渠道来生产、推广产品和服务的营销活动。图书营销者开始尝试数字化方式,并且发现数字营销相对于传统营销有很多优点。如,以往在电视上打图书广告通常得不偿失,但是,在当今时代借助社会化媒体进行营销的成本很低,社会效益与经济效益容易双丰收。图书数字营销这一新鲜事物在实践中逐渐成形,开始走向成熟。当前及未来一段时间,将是兼容图书营销学理论的图书数字营销学阶段。

这一阶段的产业情景可以概括如下:①信息科学技术更新换代加快,图书营销的形态与手段因此处于持续演进之中,营销者的学习与跟进永远在路上。②图书需求变得高度多样化,出现了分众化、小众化、个性化趋势,长尾理论受关注。③得益于数字化高科技,读者对图书品种等信息有了更大知情权,因此有了更大话语权,转化(图书潜在读者产生购买行为)变得困难。④读者更多地仰赖“社群”“数字化口碑”“互动”等基于平台的信息或方式,来作出购买决策。⑤出版社继续以读者为中心,同时开始强调共创价值、融合读者,比如,让读者参与生产内容(UGC)。⑥洞察读者的方式日益依赖大数据读者行为分析。

笔者试图参考曹虎《数字时代的营销战略》里面的数字营销理论,勾勒出图书数字营销学理论的轮廓。表1是参考了该书后的图书营销理论演进表。通过对这3个理论阶段各指标的比较,我们可以更加清晰地把握图书数字营销学的轮廓。

表1 图书营销理论演进表

| 比较项 | 图书发行学阶段 | 图书营销学阶段 | 图书数字营销学阶段 |

| 营销目标 | 只管产出图书, 或者只管售出图书 | 提供、 传递以及传播价值, 满足读者需求, 维护客户关系 | 精准找到、 黏住、 巧妙说服图书的潜在读者 |

| 技术背景 | 机械化工具 | ERP等信息化管理系统 | 大数据系统以及数字营销工具 |

| 出版社或图书发行企业心目中的读者形象 | 被动接受的、 可塑的 | 理性成熟的、 个性化的 | 高度个性化的、 既分众又结群的、 经常使用智能手机等数字化设备的、信任其他读者高于信任营销信息的、 可以参与到图书内容生产或价值共创过程中来的 |

| 营销观念 | 无差异 | 差异化 | 平台( 如社群) 、 融合、 共创、 分享 |

| 价值主张 | 图书适销对路 | 图书及服务让读者或客户满意, 争取长期合作 | 出版发行企业贯彻社会市场观念或全方位营销观念, 强调图书产品与营销活动应该有助于读者的自我价值实现以及社会的整体与长远利益 |

| 与读者互动情况 | 一对多单向传播 | 一对多互动 | 一对多、 一对一、 多对多互动并存; 强调网络性参与和黏合 |

该阶段的理论成果是图书数字营销学,其理论支点是,读者具有高度个性化、既分众又结群、经常使用智能手机等数字化设备、信任其他读者高于信任营销信息等特点,只有精准找到、黏住、巧妙说服目标读者群体,营销才可能成功。

其大致理论框架(或轮廓)由图书数字营销的理念、数字化背景下的图书营销环境、社群经济与图书数字化用户平台、目标读者的大数据画像与识别(recognize)、图书数字化信息覆盖与到达(reach)、建立可持续的读者关系(relationship)、实现图书交易与回报(return)、图书数字营销的内容策略、图书社会化媒体营销、图书移动营销、图书短视频营销、图书搜索引擎营销、图书虚拟现实营销等构成。所谓“用户”,是指使用计算机或智能手机,并且活跃于出版发行企业数字化平台上的潜在读者。

这一理论的研究重点是出版发行企业如何搭建“数字化用户平台”,与图书的潜在读者“共创价值、分享价值”,并建立可持续的客户关系的学问;在所有资产中,以用户或粉丝的数量、黏度和融合度为基础的用户资产是出版发行企业开展图书营销活动最重要的资产。[7]换一种说法,图书数字营销学的研究重点是出版发行企业应该如何贯彻平台思维、用户思维以及流量思维。

6 结语

笔者纵观中国1978年以来的图书营销实践历程,参考一般的营销理论,以“市场化程度”与“移动互联网普及程度”作为分期标准,将图书营销理论的演进划分为图书发行学、图书营销学、图书数字营销学三个阶段,并展示了三大理论的不同:图书发行学关注图书的品种增长与推销,图书营销学关注读者需求的多样化与部分满足,图书数字营销学关注精准地找到潜在读者、搭建数字化用户平台并黏住他们。

出版业经历时代变迁,图书营销理论应随之演进。展望未来,以读者为中心的图书营销活动将继续流行,同时,强调顾客价值的有效细分与精准选定,强调出版发行企业与读者共创价值及互动的图书数字营销活动逐渐增多,因此,图书数字营销学理论将被纳入编辑出版学界、业界视野,越来越受到重视。

参考文献

[1] 朱伟峰. 新闻出版体制改革40年[J]. 中国出版,2018(20):12-14.

[2] 冯英健. 网络营销基础与实践[M]. 5版. 北京:清华大学出版社,2016:15-19.

[3] 郑满宁. 泛社群营销:微信多群直播图书营销模式研究[J]. 中国出版,2016(12):22-25.

[4] 曹虎,王赛,乔林,等. 数字时代的营销战略[M]. 北京:机械工业出版社,2018:52-55.

[5] 刘拥军. 现代图书营销学[M]. 苏州:苏州大学出版社,2003:12-14.

[6] 张泉,魏董华. 世界互联网大会蓝皮书发布 中国数字经济总量达27.2万亿元[EB/OL]. [2018-11-08]. https://new.qq.com/omn/20181108/20181108A1OGB1.html.

[7] 卢泰宏,周懿瑾. 消费者行为学:洞察中国消费者[M]. 3版. 北京:中国人民大学出版社,2018:25.