【摘 要】基于国家图书馆馆藏人工智能主题图书的计量分析,探讨人工智能图书出版的意义,分析 人工智能图书出版的整体态势和主题特征,得出人工智能图书出版热度不断提升,涵盖的学科范围较为 广泛,并已形成稳定的出版领域等结论。在这些分析的基础上,从进一步提升学术含量、加强社科类图 书选题策划、扩大译介来源、创新科普出版等角度构建提升人工智能图书出版工作,服务国家人工智能 发展战略的对策建议。

【关键词】人工智能;智能时代;图书出版;图书选题

经过约 60 年的演进与积累,人工智能“突破 了从‘不能用、不好用’到‘可以用’的技术瓶颈”[1], 在政治、经济、军事、社会等领域得到广泛应用, 成为引领与推动全球新一轮科学技术和产业革命的 核心驱动力。世界主要国家纷纷出台人工智能发展 国家规划,力求加快推动人工智能的落地应用,维 护本国在人工智能领域的国际竞争优势。从 2017 年开始,人工智能已连续三年被写入我国国务院政 府工作报告。2017 年 7 月,国务院发布《新一轮人 工智能发展规划》。同年 11 月 15 日,科技部等 15 个中央部委联合成立新一代人工智能发展规划推进 办公室。我国各地政府也纷纷结合自身优势,出台 地方性的人工智能发展指导意见,如 2017 年 11 月, 上海市发布《关于本市推动新一代人工智能发展的 实施意见》。这些举措表明,加强新一轮人工智能 研发应用,已成为我国重要的发展战略。

当前,编辑出版学界较多地探讨了人工智能 时代,图书出版业面临的机遇与挑战。程忠良从 “新平台、新生产、新场景”三个方面构建了“人 工智能时代出版业发展模式进化的三大路径”[2], 张新新对新闻出版业智能机器人的应用原理及场 景进行了分析 [3],但迄今尚未有研究者从“内容” 层面探讨中国大陆人工智能主题图书编辑出版情 况。鉴于此,本文试图对中国大陆人工智能主题 图书出版情况进行全面分析,从编辑出版的视角 揭示人工智能学术积累的厚度与广度,提出优化 人工智能主题图书选题策划的思路和建议。

1 人工智能图书出版的概念及意义

人工智能的概念诞生于 1956 年在美国召开的 “如何用机器模拟人的智能”研讨会,其发展目标 是“赋予机器类人的感知、学习、思考、决策和行 动等能力”[4]。经过多年发展,人工智能在“学科 发展、理论建模、技术创新”等方面整体推进,推 动着人类社会各领域从“数字化、网络化向智能化 加速跃升”[5]。然而,从人工智能发展的愿景看, 当前的人工智能在技术储备和产业落地等方面都尚 处“起步阶段”,不仅存在不少需要攻克的科学难关, 还需要消化处理其给人类治理模式、伦理结构等带 来的挑战。因此,本文所说的人工智能主题图书, 是指以人工智能理论、技术、应用、产业及风险因 应等为主题,旨在加强人工智能研究基础,促进人 工智能人才培养,提高人工智能普及程度的图书。

图书出版状况是衡量一个学科学术水准和社 会影响力高低的重要指标。在人工智能全球竞争 日趋激烈,国家人工智能战略扬帆起航的关键时 刻,加强和提升人工智能主题图书出版,具有重 要而深远的意义。这主要体现在三个方面。

第一,从历史来看,人工智能的发展之所以 一波三折,一个重要的原因是“对研究难度估计不 足,算法、硬件和计算能力没有实现大的突破”[6]。 当前,人工智能虽然突破了从“不能用”到“可 以用”的技术瓶颈,但离“很好用”“用得好”还 有很大的距离。和当代其他前沿科技比,人工智 能不仅在基础理论研究和关键共性技术研发上有 很多技术难题要突破,在相关技术的产业化和落 地应用方面也有很多的环节要打通。图书出版是 科技创新系统的重要环节,人工智能图书出版有 助于促进学术积累、引导创新研究、传播科学成果, 为该领域的科技创新提供出版和智力支撑。

第二,我国人工智能发展势头迅猛,不仅在 相关专利申请数上领先于世界其他国家,还在语 音识别、图像识别等细分领域具备与国际顶尖科 研机构及企业竞争的实力。然而,整体来看,我 国人工智能发展水平与美国等西方国家比,还存在 不小的差距。“中国人工智能市场集中在应用层面, 深度学习能力不足”[7],缺乏深度学习等基础技术 领域的研究和突破,将制约我国人工智能的长远发 展。在这个意义上,作为中外科技信息交流与沟通 的主要渠道,人工智能图书出版,特别是国外人工 智能研究成果的译介,有利于国内学术界把握国 际趋势、紧跟学术前沿,取得原创性的成果。

第三,“科技创新、科学普及是实现创新发展 的两翼”[8]。中美人工智能人才储备的差距,体 现在“尖度”与“厚度”两个方面,相关材料表 明,当前,中国人工智能企业从业人数约为美国的 50%,而从业者人数仅为美国的 1/30,人才缺口问 题十分严峻。国务院印发的《新一代人工智能发展 规划》指出要实施全民智能教育项目,教育部相关 负责人更明确指出未来将在 K12 阶段引入人工智能 普及教育。在此当口,人工智能图书出版将有助于 提升社会公众的人工智能素养,为智能化时代的来 临奠定坚实的社会基础、营造良好的创新氛围。

2 人工智能图书出版整体态势

本文数据来源于中国国家图书馆馆藏数据系 统。作为“国家文献资源总库”,国家图书馆收录 的人工智能主题图书最为系统全面。在具体操作 上,本文运用爬虫语言(Python)自编爬虫软件, 从国家图书馆馆藏系统中抓取了主题为“人工智 能”的全部图书(抓取时间为 2019 年 2 月 10 日), 抓取的变量包括书目、作者、出版时间、出版机 构等。基于抓取的数据,本文一方面使用内容分 析研究方法,对人工智能图书出版的整体态势进 行描述性分析,另一方面使用 ROST CM 文本挖 掘软件,绘制人工智能图书语义网络,进而总结 人工智能图书的选题特征。

2.1 时间及数量

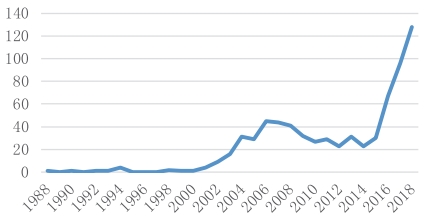

虽然在改革开放初期,“智能模拟”等人工智 能研究领域就被纳入国家研究计划。早在 20 世纪 80 年代中叶,以吴文俊为代表的中国科学家,就 在自动推理等领域的研究上取得了领先世界的学 术成果。但从图书出版的情况看,直到 21 世纪初, 人工智能研究和出版才真正步入快车道。2000 年 以前,中国出版界推出的人工智能图书总数仅为 12 种,而在 21 世纪的第一个十年,人工智能图书 总数达 278 种,并且从 2006 年到 2008 年,人工 智能图书年度出版数量都超过了 40 种。在 2010年至 2015 年间,人工智能图书出版数量较前一阶 段的高点有所下滑,但 2016 年以来,得益于《机 器人产业发展规划(2016—2020)》《“互联网 +” 人工智能三年行动实施方案》国家发展规划的推 动,人工智能图书年度出版数量从 2015 年的 30 种激增至 2018 年的 128 种,年均增幅超过 100%, 体现出学术界和出版界高涨的热情。

图 1 人工智能图书年度出版数量

2.2 机构及地域

截至 2018 年底,全国共有 154 家出版机构出 版过人工智能主题图书,其中出版数量最多的出版 机构如科学出版社、机械工业出版社、清华大学出 版社和电子工业大学出版社,各自推出的人工智 能图书数量都超过了 50 种。科学出版社、机械工 业出版社和电子工业出版社都是国内最具影响力 的科技出版机构,在人工智能出版领域深耕已久, 享有独特的资源和优势,近年来更策划出版了《人 工智能 :驯服赛维塔》《2020 年人工智能时代 : 我们幸福的工作方式》等多种有深度的畅销图书, 提高了全社会对人工智能的认知水平。根据 2018 年全球高校 AI 实力排名,清华大学力压康奈尔大 学、斯坦福大学等顶级名校,排在第 2 位。依托 清华大学雄厚的 AI 实力,清华大学出版社在人工 智能出版领域同样表现不俗,不仅早在 21 世纪初, 就前瞻性地策划推出了《自动化与人工智能》等 著作,近年更聚焦自动化技术和计算机技术出版 领域,推出了《第四次革命 :人工智能如何重塑 人类现实》《多智能体系统及应用》等图书,丰富 了国内学术界对人工智能理论的理解。

与此同时,人工智能图书的 154 家出版机构 分布在全国 34 个城市(含直辖市),而如表 1 所示, 位于北京的出版机构推出的人工智能图书数量高 达 499 种,几乎占全部图书的 70%,遥遥领先于 全国其他城市。在北京之后,上海、武汉和西安 的图书出版数量较多,均超过 15 种,与排在第一 位的北京比,差距十分明显。

表 1 出版人工智能图书最多的机构与地域

| 机构名称 | 出版数量 | 地域名称 | 出版数量 |

| 科学出版社 | 88 | 北京 | 499 |

| 机械工业出版社 | 63 | 上海 | 48 |

| 清华大学出版社 | 63 | 武汉 | 19 |

| 电子工业出版社 | 57 | 西安 | 17 |

| 人民邮电出版社 | 38 | 杭州 | 13 |

| 国防工业出版社 | 33 | 长沙 | 13 |

| 高等教育出版社 | 23 | 长春 | 10 |

| 中信出版集团 | 17 | 广州 | 7 |

| 北京邮电大学出版社 | 13 | 哈尔滨 | 7 |

| 上海交通大学出版社 | 12 | 合肥 | 7 |

2.3 作者及译介

从人工智能图书作者方面的情况看,共有 12 位作者(或机构)推出的人工智能图书数量超过 4 种,其中中南大学的蔡自兴和中国科学院的史 中植出版相关图书数量最多,超过 10 种。蔡自兴 是我国著名的人工智能专家,被誉为“中国智能 控制学科的奠基者”“中国人工智能教育第一人”, 曾于 2014 年荣获吴文俊人工智能科学技术成就 奖。蔡自兴推出的人工智能图书既包括研究专著, 如《智能技术 :系统设计与开发》,也包括普及性 教材,如《人工智能与大数据:小学版(试用本)》。 史忠植也是我国著名的人工智能专家,早在 20 世 纪 80 年代就出版了《知识工程》专著,引领我国 人工智能知识工程研究,近年来更推出了《人工 智能》等专业教材,为相关学子和科技人员准确 把握人工智能技术的进展和方向,绘制了清晰而 有深度的图谱。

表 2 人工智能图书核心作者

| 作者姓名 | 工作单位 | 出版数量 | 作者姓名 | 工作单位 | 出版数量 |

| 蔡自兴 | 中南大学 | 11 | 贲可荣 | 海军工程大学 | 4 |

| 史忠植 | 中国科学院 | 10 | 丁永生 | 东华大学 | 4 |

| 戴汝为 | 中国科学院 | 6 | 李德毅 | 北京联合大学 | 4 |

| 王万良 | 浙江工业大学 | 6 | 王万森 | 首都师范大学 | 4 |

| 中国智能学会 | — | 6 | 肖人彬 | 华中科技大学 | 4 |

| 朱福喜 | 武汉大学 | 6 | 钟义信 | 北京邮电大学 | 4 |

此外,据统计,国内出版机构从 15 个国家引 进过人工智能主题图书,译介图书数量为 142 种, 约占全部图书数量的 20%。其中,译自美国的图 书数量最多,达 82 种,占译介图书数量的 58%。 译自英国和日本图书数量紧随其后,占比分别为 14% 和 13%。从全球范围看,美国和中国是人工 智能领域最有力的竞争者,但在企业数量、人才 队伍等诸多关键指标上,中国与美国的差距依然 十分明显,在这个意义上,国内出版界注重从美 国引进人工智能图书,有助于补强我国在人工智 能领域的智力短板。

3 人工智能主题图书的选题特征

3.1 学科分布

按照中图分类法统计标准,全部人工智能图 书涵盖 19 个学科门类,其中包括 8 个人文社科学 科门类和 9 个自然科学学科门类,可以说,学科 分布较为广泛。

表 3 人工智能图书涉及学科

| 学科大类 | 学科数量 | 学科种类 |

| 人文与社会科学学科 | 8 | F(经济)、G(文化、科学、教育、体育)、C(社会科学总论)、D(政治、法律)、B(哲学、宗教)、K(历史、地理)、J(艺术)、H(语言) |

| 自然科学学科 | 9 | T(工业技术)、O(数理科学与化学)、X(环境科学、安全科学)、U(交通运输)、S(农业科学)、V(航空、航天)、R(医药、卫生)、Q(生物科学)、P(天文学、地区科学) |

| 其他学科 | 2 | E(军事)、Z(综合性图书) |

进一步分析,虽然人文社科学科数量和自然 科学学科数量大体相同,但人文社科图书数量却 明显少于自然科学图书数量。在人文社科图书中, 图书数量最多的 F 类和 G 类图书,图书数量分别 为 33 种和 24 种,其他人文社科学科图书数量均 少于 10 种。自然科学图书总量则高达 613 种,在 全部图书中的占比超过 85%。在自然科学图书内 部,人工智能图书的学科分布也不均衡,其中 T 类 图书数量最多,达 592 种,几乎占全部自然科学图 书的 97%,而其他 8 个自然科学学科图书数量加 起来才 21 种,不及人文社科学科中 F 类、G 类图书。

3.2 选题特征

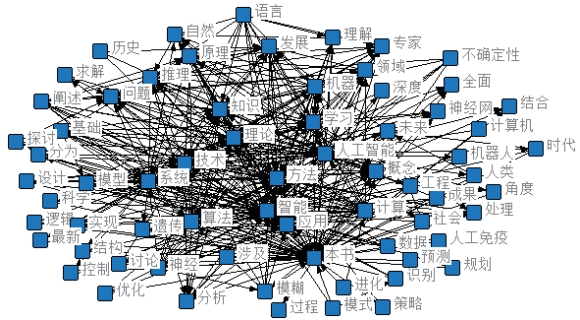

本文将人工智能图书的标题及内容提要输入 TXT 文档,再运用 ROST CM 软件对该文档进行 文本挖掘,绘制人工智能图书语义网络图。在语 义网络图的基础上,结合对图书出版情况的整体 把握,可以发现出版界推出的人工智能图书具有 如下几方面的特征(见图 2)。

图 2 人工智能图书语义网络

其 一, 从“ 神经网 ”“ 遗 传 ”“ 神 经 ”“ 原 理”“理 论”等语义网络图上的关键词可以看出, 人工智能基础理论是人工智能图书的基本主题。 虽然人工智能技术在过去几十年前取得了长足进 步,但如人工智能专家、美国加州大学伯克利分 校斯图尔特•罗 素(Stuart Russell)指出的,在 某种程度上,当前我们所说的人工智能还只是神 经网络,人们借助脑科学和神经科学最新的研究 成果,“建立模拟大脑信息处理过程的智能计算模 型”,从而使得机器具有某种智能的表现,可以说, 神经网络是“人工智能发展中的重要方法”,也是 “类脑智能研究中的有效工具”[9]。也正因为此, 国内推出的人工智能图书较多关注了以神经网络 为代表的人工智能基础理论问题,此类图书如《图 解深度学习与神经网络》《仿生人工智能》《计算 智能 :人工神经网络 • 模糊系统 • 进化计算》从不 同角度介绍研究了神经网络、专家系统、知识工程、 自然语言理论等领域人工智能理论的演进脉络和 发展前景。

其二,“算法”“计算”“数据”“机器”“学习” 等关键词也位于语义网络的关键节点,这意味着 信息科技领域人工智能技术研发是人工智能图书的 核心关切。作为计算机科学的分支学科,信息及通 信科技为人工智能的发展提供了必要的技术支撑, 特别是信息技术领域关于计算复杂性理论、启发式 算法等问题的研究更成为“人工智能研究的重要 知识基础”[10]。在这一方面,相关图书《不确定 数据信任分类与融合》《模式识别与智能计算》《人 工智能及其教育应用》或详细介绍了人工智能的各 种新型算法,或重点研究具体领域选择算法的改进 应用,或深入探讨了智能增强、类脑计算、人机交 互等人工智能技术研发的社会与伦理困境,都打 开了中国社会对人工智能“算法”方面的认知空间。

其三,在人工智能图书语义网络图上,“应 用”“社会”“工程”等关键词也位于节点的位置, 这表明,基于人工智能技术的产业及技术应用, 也是人工智能图书出版的重要关注点。从学科属 性和技术特征的角度看,人工智能的渗透性、延 展性极强,在社会生活相关领域的应用十分广泛, 相应地,围绕人工智能在医疗、教育、传媒、建 筑等具体领域的应用,出版界也策划推出了一些 图书,如《孤高求败》从农业、制造业、汽车等领域, 选取了 52 家致力于拓展人工智能新事业的典型企 业,介绍研究了它们的发展动向,《企业生产调度 的智能优化方法》研究了新型群体智能优化算法 的基本原理及其在不同类型企业生产调度中的应 用问题。

4 人工智能图书选题优化路径

人工智能是面向未来的创新科技和引领世界 发展的新兴驱动力,对全球各国的政治稳定、经 济发展和技术进步有重要的影响 [11]。这同时决定 了作为社会的“热点”和“痛点”,人工智能几乎 天然是图书出版的最佳选题。借助内容分析和文本 挖掘研究方法,本文发现人工智能图书数量逐年攀 升,涵盖的学科范围较为广泛,还围绕人工智能 基础理论、人工智能技术研发及应用形成了相对 稳定的出版领域,为我国人工智能事业的发展做 出了贡献。与此同时,与人工智能全球竞争态势, 特别是人工智能在国家发展战略中的地位比,当 前的人工智能图书出版还存在不少薄弱环节,亟 待在选题策划层面进行调整和提高。

第一,聚焦国际学术前沿,增强人工智能图 书学术含量。当前,国内出版的人工智能图书主 要聚焦于算法、机器学习、专家系统、神经网络 等领域,它们虽然是人工智能研究中的基础性问 题,但却说不上是当今世界人工智能研究最前沿 的问题。根据张振刚等人的研究,当前,国际人 工智能研究的热点已经转向“语义识别、生物识别、 图像识别和智能教育”等热点领域和前沿技术 [12]。 因此,出版界应根据国际学术动向,适时调整人 工智能科技类图书出版的重点与方向,加强对人 工智能领域科技创新的支撑和引领。

第二,加强社科类图书选题策划,襄助人工 智能产业落地和商业转化。学术界普遍认为,人 工智能的创新性不仅仅停留在科学与技术层面, 它正以“润物无声的柔软改变整个世界”,“成为人 类认识世界改造世界新的切入点,成为经济社会 最重要的经济来源”[13]。然而,对于如何促进人 工智能产业落地,如何加快人工智能商业转化,如 何妥善地应对和处理人工智能的应用对人类现有 政治、经济、法律乃至伦理模式带来的挑战,全 世界仍所知甚少。在这个意义上,挑战即是机遇。 出版界在加强人工智能科技出版工作的同时,也 应进一步加强人工智能社科图书的出版力度,引导研究人工智能在经济与社会领域应用模式、探 索人工智能如何影响人类和社会未来的图书的出 版,为人类社会进入智能时代做好知识和理论的 准备。

第三,扩大译介来源,丰富参照体系。从数 量及占比上看,出版界译自国外的人工智能图书不 能算少,但译介来源则比较单一,将近 60% 的图 书译自美国。虽然美国在人工智能研究和出版上具 有领先全球的实力,但过于依赖美国的出版和科 技信息,也容易使我国人工智能的发展缺乏多元 的参照。比如说,虽然在整体实力上,德国的人 工智能水平不及美国,但早在 1970 年代,德国 就在制造业发展中开始了“机器换人”的探索, 而在“工业 4.0”的推进过程中,德国更积累了 大量运用人工智能促进制造业转型升级的成功经 验 [14]。虽然出版界已经引进《无边界的新工业革 命》等介绍德国智能制造经验的图书,但图书的 数量和总量并不丰富。因此,出版界在继续大力 引进美国人工智能领域精品图书的同时,还应该 放开视界,扩大译介来源 [15],从德国、日本、韩 国等制造业发达国家,乃至印度、巴西等发展中 国家,引进契合我国需要的优质图书,丰富我国 理解与施行人工智能的参照体系。

第四,创新人工智能科普图书出版,促进社 会公众科学素养提升。随着智能化时代的临近, 人工智能的普及和教育得到政府和社会的普遍关 注。在教育部公示的 2019 年度面向中小学生的全 国性竞赛活动中,与人工智能直接相关的就有 4 项,如“中国青少年机器人竞赛”“全国青少年人 工智能创新挑战赛”等,而在不久的将来,人工 智能课程还将走进中小学的课堂。可以说,面向 中、小学生和社会公众的人工智能科普公众不仅意 义重大,并且前景广阔。当前,国内一些出版机构 如华东师范大学出版社已抢先布局这一出版市场, 推出了“AI 上未来制造者——中小学人工智能精 品课程系列丛书”,但此类图书的数量、种类及丰 富程度都远远无法满足社会需求。有鉴于此,无 论是引进还是培养,出版界都应根据不同年龄阶 段读者阅读趣味和认知水平,策划推出更多知识 系统、形式多样、装帧精美的人工智能普及读物, 增强全社会对人工智能的理解和认知水平。

注 释

[1] 谭铁牛,孙哲南,张兆翔 . 人工智能 :天使还是魔鬼 ?[J]. 中国科学 :信息科学,2018,48(9):1257-1263

[2] 程忠良 . 人工智能时代出版业发展模式进化的三大路径 [J]. 科技与出版,2018(7):127-131

[3] 张新新 . 新闻出版业智能机器人的应用原理与场景分析 [J]. 科技与出版,2018(11):43-48

[4] 谭铁牛 . 人工智能的创新发展与社会影响 [J]. 中国人大,2019(3):36-43

[5] 李伯虎 . 新一代人工智能技术引领中国智能制造加速发展 [J]. 网信军民融合,2018(12):9-11

[6] 王志刚 . 发挥人工智能“头雁”效应 把握新一轮科技革命战略主动 [J]. 紫光阁,2018(12):9-10

[7] 许亚倩 . 中美人工智能差距何在 [J]. 中国经济报告,2017(11):119-120

[8] 王康友,尹霖,谢小军,胡俊平 . 把科学普及这一翼打造得更强大 [J]. 科普研究,2016,11(3):5-9

[9] 焦李成,杨淑媛,刘芳,王士刚,冯志玺 . 神经网络七十年 :回顾与展望 [J]. 计算机学报,2016,39(8):1697-1716

[10] 张春博,丁堃,贾龙飞 . 国际人工智能领域计量与可视化研究:基于 AAAI 年会论文的分析 [J]. 图书情报工作,2012,56(22): 69-76

[11] 许晔 . 下一代人工智能 :引领世界发展的新兴驱动力 [J]. 人民论坛 • 学术前沿,2017(20):14-23

[12] 张振刚,黄洁明,陈一华 . 基于专利计量的人工智能技术前沿识别及趋势分析 [J]. 科技管理研究,2018,38(5):36-42

[13] 李德毅 . AI :人类社会发展的加速器 [J]. 智能系统学报,2017,12(5):583-589

[14] 冯妮,李本乾 . 智能时代的国家战略与科技出版 :“智能制造”主题图书出版(2015—2018)分析 [J]. 科技与出版,2019 (2):155-160

[15] 王大可 . 探求域外的自我 :中国形象图书出版演进趋势和内容挖掘 [J]. 科技与出版,2018(10):187-192