【摘 要】[目的] 深入了解国内学者的搜索行为,并据此制定对策,为学术期刊提高论文的可见度提供参考方案。[方法] 以《南京航空航天大学学报》(中、英文版)的读者、作者、审稿人为调查对象,通过发放调查问卷,对不同年龄、处于不同科研阶段的学者进行调研,对他们的搜索倾向结合学术身份、年龄进行交叉对比和分析,捋清趋势,总结原因。[结果] 年轻学者更倾向于阅读中文文献,资深学者更倾向于阅读英文文献;他们在搜索中文文献时偏好大体一致,偏向于国内大型数据库;在搜索英文文献时则稍有不同,年轻学者更倾向于使用搜索引擎,而资深学者则更偏向于图书馆发现系统;大部分学者在确定目标文献时都以论文标题为决定因素,大部分学者都会在图书馆购买的数据库中找到全文,开放获取文献成为学者寻找全文的第二个重要选择。[结论] 根据目标学者的行为,需要制定既能区分中、英文期刊不同定位又互相促进的可见度提升策略,并需要深入了解提升中文期刊在数据库的可见度的技术和策略,以及提升英文期刊在搜索引擎及图书馆发现系统中的可见度的途径;重视开放获取论文的发布,这是在未来学术出版发展中获得高可见度的重要途径。

【关键词】可见度;搜索行为;搜索引擎;图书馆发现系统;中文学术期刊;英文学术期刊

近10年来,学术数字出版方式发生了巨变:从传统的、形式单一的、数量有限的数字论文平台,如Web of Science、Elsevier Village等,发展成数量众多、形式各异的数字论文展示平台,它们可能围绕某一学科,如PubMed Central,也可能以社交网络为基础,如ResearchGate[1]。原来的单一平台很难满足全部读者的需求,读者寻找、阅读论文的行为方式必然发生改变[2]。而读者行为的改变也将会影响学术论文在网络中被看到、被阅读的方式和概率[3]。因此,了解读者的寻找、阅读行为,有的放矢地针对这些行为投放数字论文,将会对提升学术期刊论文在浩瀚网络中的可见度大有益处。

从2015年起,欧美等国家的大出版商、咨询公司陆续展开了针对不同学者群体搜索行为的调查,了解他们的搜索偏好、阅读方式[1,3-10]。这些研究大多将学者搜索行为分为“寻找”“确定目标”和“寻找全文”这三个阶段,试图分阶段找出搜索行为的规律[2]。比如,文献[5]认为在科研圈的地位是对搜索习惯影响最大的因素。本科生、硕士研究生、博士研究生和事业刚刚起步的青年学者对搜索引擎有更强烈的爱好[5,7,10];而大部分受访者都会去图书馆平台获得论文全文,即通过图书馆平台,登录各大出版商、数据库的网站,借助图书馆的授权获得全文,只是因为他们几乎没有其他选择[3,4]。虽然这些调查获得了一些珍贵的结论,但是他们仍有很大的局限:首先,几乎全部受访者都来自欧美发达国家,仅有一个调查涉及了少量的中国学者[7],且大多数人的母语为英语。他们的学术出版环境、语言环境与中国和其他发展中国家有很大差异,因此读者的行为必然也不能简单推及到更广泛的范围。其次,这些调查开展期间,开放获取还未获得广泛的支持和发展,这也在一定程度上影响了读者的搜索阅读选择。因此,开展针对国内学者,针对特定期刊学者的行为调查,才会对国内期刊,或者某个领域期刊论文的可见度有益。

国内外的研究人员及学术出版从业人员从未停止过对论文可见度的研究。有计算机专业的研究人员采用算法分析研究论文在搜索引擎及学术搜索引擎中的可见度[11,12,13];也有图书馆馆员研究了图书馆发现系统中论文可见度的问题,从跨平台元数据组织入手,分析论文可见度的提升方法[14,15];最重要的是,一些学术出版从业人员从论文撰写方式、数字出版手段及期刊整体管理流程出发,提出很多可供参考的提高论文可见度的实践方法[16,17,18]。但是,提高论文可见度,归根结底是“让合适的论文,出现在合适的读者面前”[2],而上述研究并未深入地分析读者的行为,无法站在读者的角度,精准地考虑论文的出版及投放方式,因而也就成了无本之末,很难获得预期效果。

本文通过问卷调查的方式,深入了解国内学者的搜索、阅读论文的行为,从中找到差异化的行为模式;并针对这些行为,制定切实有效的实施策略。以南京航空航天大学主办的两种航空航天类期刊——Transactions of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics(TNUAA)和《南京航空航天大学学报(自然科学版)》(以下简称《南航学报》)为例,了解期刊辐射群体的搜索、阅读行为,制定并部分实施了提升两刊论文可见度的策略。本文调研的读者行为可为国内同类期刊提供有价值的参考数据;研究的方法及制定的策略也可为国内其他学术期刊提供可见度提升的参考途径。

1 调研方法及设计

本次调查以调查问卷的方式展开,问卷中所有13道问题均为多项选择或者单项选择题;少数几题还接受被调查者的其他自定义答案。问卷针对读者搜索行为的最基本问题展开,主要涉及4个方面。

(1) 学者的基本情况,包括年龄、学术职称、学历、工作学习单位及专业等。专业部分只列出了航空航天相关的专业,包括物理及航空航天理论、数学、机械工程及电子工程技术、计算机科学、材料科学等,并补充1项可由受访者自己填写的其他选项。由于此次调查特别针对航空航天类学术期刊,因此在最终问卷整理时,将其他学科中填写社科类、医学类的2份答卷视为无效。由于调查涉及到大学及研究所等机构的多种不同职称系列,在问卷中,将研究所中的“助理研究员”及其他机构中的同等职称与大学中的“讲师”级别并称为“讲师及助理研究员”;将研究所中的“副研究员”及其他机构中的同等职称与大学中的“副教授”级别并称为“副教授及副研究员”;将研究所中的“研究员”及其他机构中的同等职称与大学中的“教授”级别并称为“教授及研究员”。为叙述简便,下文中皆以大学中职称序列名称替代各个级别。

(2) 学者的阅读倾向,包括平时倾向于阅读中文文献还是英文文献,了解新概念新方法时倾向于从中文文献还是英文文献开始学习。

(3) 学者搜索行为倾向,包括开始搜索一个关键词时,从哪个平台开始,以及决定受访者点开阅读搜索结果中的某篇论文的关键因素是什么。分别从两个方面,即中文文献和英文文献提问,全部为单项选择题。

(4) 学者寻找全文行为,包括去哪些平台,通过哪种方式找到全文。

发放问卷是通过电子邮件群发、微信公众号发布,以及期刊编辑在作者群、读者群发放问卷二维码的形式进行。群发邮件的地址全部来自TNUAA和《南航学报》的投审稿平台中近两年在期刊投稿的作者以及为期刊审过稿件的审稿人。总涉及人数约4000人,回收有效问卷268份。

2 调查结果及分析

2.1 调查对象

(1) 身份与年龄分布。参与调查的学者中,硕士研究生占25.75%,博士研究生占17.91%,讲师占11.20%,副教授占21.27%,教授占20.15%,另有3.3%的本科生。此次调查的研究人员涉及研究的各个阶段,除本科生外,各阶段人数大致相当。

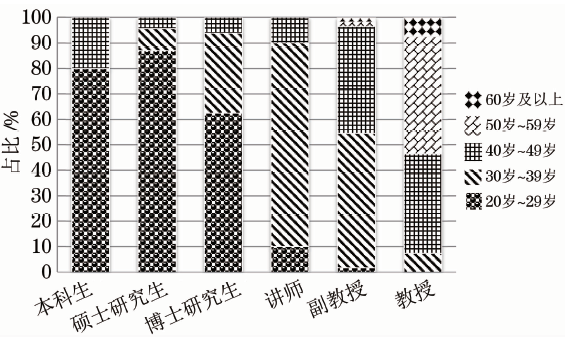

从图1所示的年龄与身份的交叉分析中可以清楚地看到,副教授及以下的年轻学者基本上都在40岁以下。事实上,所有调查对象中约70%为20——40岁的年轻学者,他们是网络搜索的深度参与者,而且他们代表了中国学术的未来,他们的搜索行为会对期刊的可见度有着长期的影响。而50岁以上的学者几乎都已经是教授或研究员等资深学者,他们正接近个人学术研究的巅峰,他们的搜索行为决定了当前期刊的影响力。

图1 各种学术身份年龄分布

学者们的年龄与当前的学术身份几乎是相对应的,这就可以方便地以调查对象的学术身份作为参考系,详细地区分资深学者和年轻学者在搜索行为上的异同。

(2) 机构及专业分布。本次调查的对象绝大部分来自各大高校与科研院所,只有17人来自企业。且他们大多数来自航空航天相关的物理、数学、计算机科学、控制导航、机械、智能材料等领域。

2.2 学者阅读偏好

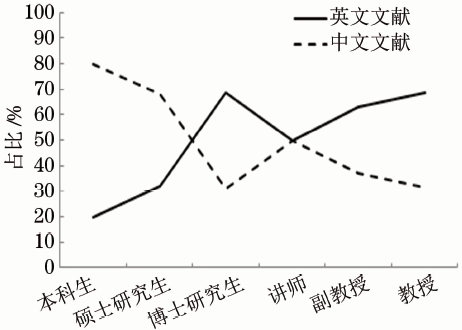

调查显示,资深学者平时更倾向于阅读英文文献,所占比例约为70%;而年轻学者更倾向于阅读中文文献,比如约70%的硕士研究生平时更多阅读中文文献。从图2可以清晰地看出:随着研究水平的不断提升,学者们会阅读更多的英文文献。原因可能有二:一是随着学习的深入,年轻学者才能接触更多的文献,更好地掌握英文,更自如地阅读英文文献;二是现阶段,高质量的学术论文大多用英文撰写,进入博士研究生学习阶段或者科研岗位后,想要进行更精深的学术研究,就必须更多地阅读英文文献。

图2 学者阅读论文时的语言倾向

2.3 学者搜索行为倾向

(1) 搜索新概念的行为倾向。当需要了解一个全新的概念时,学者用中文还是英文开始搜索的趋势与阅读倾向基本相同,英文的使用程度也是从年轻学者到资深学者逐渐增加,如图3所示。

图3 全新概念中、英文搜索趋势

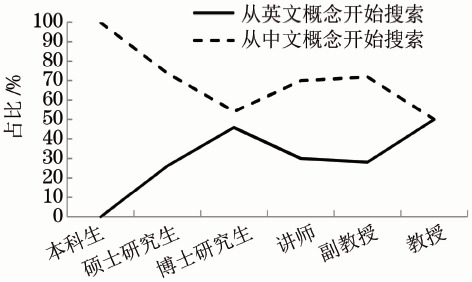

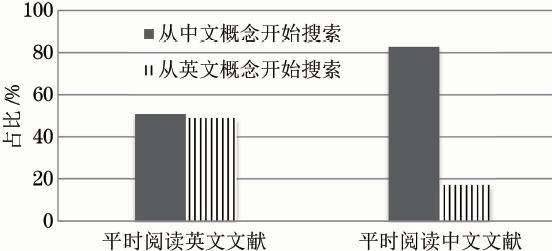

将搜索新概念的行为倾向与阅读倾向的数据进行交叉对比,结果如图4所示。平时阅读英文文献的人中有一半会选择从中文文献开始了解一个新概念,也就是说,人们倾向于使用母语来学习全新的知识。这其实很好理解:母语会让新知识的获取更快,更有效。这也同时给我国的英文期刊敲响了警钟,一个全新的概念,特别是由我国学者首创的概念,其术语及定义的发布应当提供相应的中文版本,以便于其在国内学术界的传播。

图4 中、英文阅读习惯与新概念搜索倾向的交叉对比

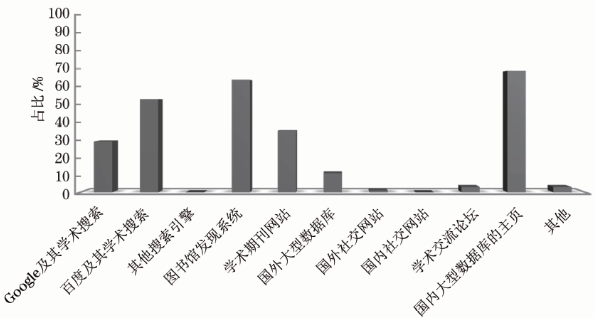

(2) 搜索平台选择倾向。在中文文献的搜索过程中,国内大型数据库,比如中国知网(China National Knowledge Infrastructure,CNKI)是学者的第一选择,图书馆发现系统位居第二,百度等中文学术搜索引擎位居第三,如图5所示。这一趋势在青年学者和资深学者中几乎是一致的,说明中文学术期刊的出版环境单一,中国知网在国内一家独大,百度搜索的信任值低,导致大家只能选择中国知网,或者通过所在机构图书馆获取中文文献资源。

图5 中文文献的搜索起点

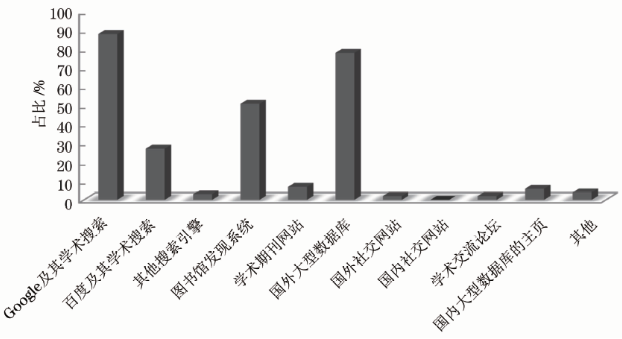

英文文献的搜索情况稍微复杂一些。整体来看,Google及其学术搜索是第一选择,这跟国外学者的调查结果相吻合;国外大型数据库位居第二,图书馆发现系统则位居第三,如图6所示。这与对于国外学者的研究结果稍有差异:国外学者的第二、三选择与之相反。可能的原因是:主流的图书馆发现系统被国外三大公司承包[14,15],他们在国外的推广使用已经多年,而在国内则刚刚起步,很多人并不习惯使用图书馆发现系统,更习惯直接找到某个大型出版商,进入其平台后搜索论文。因此,国内英文期刊可制定不同的策略分别吸引国内外的学者。

图6 英文文献的搜索起点

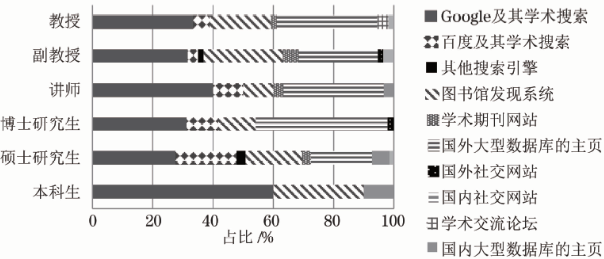

文献搜索倾向在不同的学者中又有细微的差别。从整体来看,随着学术水平的精进,学者们会越来越倾向于使用国外数据库出版平台和图书馆发现系统;并且资深学者,比如副教授和教授,有直接在特定的期刊主页搜索文献的习惯,而讲师与博士研究生则几乎没有这个习惯,如图7所示。这可能是因为资深学者关注的学术热点和研究更加精准,对小学科的全球研究状况也了如指掌,因此只需关注某个专业数据库即可。当需要了解某个方向的动态时,资深学者往往会精准定位此方向的某种或某几种期刊,通过阅读其中的论文基本可以了解本学科的最新研究动态。

图7 不同学术身份搜索英文文献倾向分布

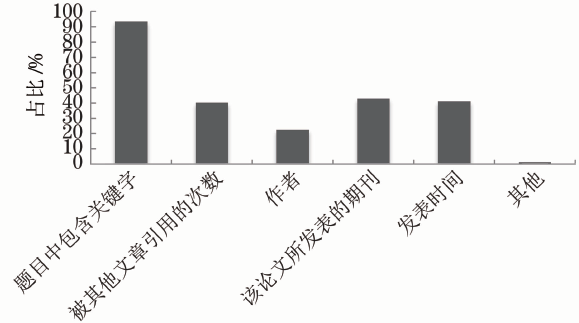

(3) 确定目标的因素。在搜索结果中,几乎所有的学者都会点开题目中包含搜索词的论文。而被引频次、载文期刊及论文发表时间则是次要因素,如图8所示。

图8 确定目标文献的因素

2.4 寻找目标文献全文

当需要阅读某篇文献的全文时,绝大多数学者(73.51%)都会去图书馆购买的数据库中寻找。在搜索引擎、图书馆发现系统等平台的搜索结果中,每篇文章的题目中均包含一个论文全文链接,直接点击这个链接可以直接转到论文的全文阅读或者下载页面。如果本单位图书馆已经购买全文所在数据库,点击链接可直接到达数据库内部的全文页面。因此,“图书馆购买的数据库是全文的主要寻找目的地”这一结论也跟调查对象所在单位有关系。本研究的绝大多数被调查者来自拥有强大数据库购买能力的高校和科研院所,这跟当前国内的学术环境也是吻合的。庞大的学术队伍几乎都来自高校和科研院所,这些单位都有购买本单位强势学科学术数据库的能力,从而帮助本单位的科研人员免去寻找全文的繁琐过程。

寻找免费下载链接的选项位居第二(23.13%),这与国外调查结果有很大的差异。虽然与第一选择还有很大差距,但是足以说明开放获取正在逐渐获得学者们的青睐,也正在逐渐提升其网络可见度,是学术期刊提升可见度实践中不可忽视的重要途径。很少学者会选择自己付费、与作者联系等方式获得全文。

3 对策分析

调查结果显示,处于不同学术研究阶段的学者对中文文献和英文文献的搜索行为既有较为统一的趋势,又各有不同。可以据此制定相应的策略,提高中、英期刊的可见度。

3.1 提升中文期刊在中文数据库中的可见度

调查显示,学者在搜索中文文献时首选中国知网等国内大型数据库,其次是图书馆发现系统。图书馆发现系统可实现跨库检索,而国外收录中文航空航天类论文的数据库较少,实际上通过图书馆发现系统搜索到的依然是国内的大型数据库。因此,中文学术期刊在国内大型数据库中的可见度至关重要。为此,中文期刊需要重视以下两个方面。

(1) 了解数据库的搜索结果排序规则。大型数据库的搜索查询算法与搜索引擎的不同,且不对外公开,这就要求出版单位与技术人员合作,通过实验了解数据库的排序规则。

(2) 重视论文标题的编辑加工。几乎所有人都是依据论文标题中出现搜索词来确定目标文献。因此,编辑加工时要特别注意标题中必须体现论文的主题,且可以被数据库搜索算法读懂;同时避开数据库搜索算法中妨碍论文可见度的因素。比如,假设数据库的搜索算法将引用率和下载率作为排序的主要因素,那么新发表的论文肯定会在相关结果中排在后面;编辑加工时可以注意论文标题的主题词是否可以用相同意义、前人使用较少的替代名词。举个例子:“深度学习”搜索的返回结果很多,且有多篇下载量过千的论文,这时可以考虑用具体的算法,比如卷积、CNN等替代标题中的“深度学习”,提高论文在“卷积”“CNN”搜索中的排名。有关国内数据库的搜索算法及排名因素还需要进一步分析。

3.2 提升英文期刊在学术搜索引擎中的可见度

调查显示学者搜索英文文献时,对Google及其学术搜索的依赖性是不可替代的;在资深学者中,对图书馆发现系统的使用倾向有上升的趋势。这一现象与国外的调查结果基本吻合。因此,英文期刊需要从三个方面提升可见度。

(1) 研究搜索引擎及学术搜索引擎的搜索算法,提高期刊论文的可见度。实际上,TNUAA已经在做这方面的工作[11]。从网站建设技术及布局、论文发布方式及全文发布平台的多样性,到论文全文编辑加工的细节等都需要注意。同时,还必须区分搜索引擎和学术搜索引擎的差异。Google学术搜索的排序会考虑被引频次及版本更新次数等情况,在论文发布时需要考虑扬长避短[12]。

(2) 研究图书馆发现系统的特点。国际上英文文献出版机构较多,图书馆发现系统与单个图书馆合作时,会有定制化的考虑和变化。因此提升期刊论文在图书馆发现系统中的可见度需要考虑的因素很多,包括技术上的搜索排名规则、资源上的学科相关图书馆的了解和合作等[12]。

(3) 提高对中文读者的友好性。调查显示几乎半数以上的英文文献阅读者在遇到一个新概念时,也会从中文开始搜索。因此,国内的英文期刊如果想要巩固国内学者群体,需要考虑到有利于中文作者搜索的方式。比如,提供中文的论文标题、关键词、摘要等,增加在中文数据库中的可见度;如果一篇论文中首次提出某个概念,那么给出相应的中文名称及解释,在社交平台、中文搜索引擎、中文数据库中提供相应的中文条目也是提高此篇论文在中文学者中的可见度的好办法。

3.3 中、英文期刊目标学者互为补充、互相促进,共同提升期刊可见度

此调查涉及的文献阅读偏好及新概念搜索倾向结果都显示:学术上刚起步的年轻学者倾向于阅读中文文献;随着学者学术水平的不断提高,阅读英文文献的倾向越明显。这也与TNUAA和《南航学报》的作者分布相吻合:《南航学报》中硕士研究生作者所占的比例最高;而TNUAA作者中博士研究生及副教授所占的比例最高。因此,TNUAA和《南航学报》的相互促进策略可据此而成。

首先,相同主题、不同水平的专刊可以吸引同学科、不同阶段的学者,提高期刊在学者中的可见度。TNUAA和《南航学报》近两年已经联合出版了控制、民航、直升机等方向的中、英文专刊,吸引了从硕士研究生到院士不同层次的作者。其次,利用网络平台互相推广,提升期刊在网络中的可见度。例如,微信公众号互相推荐,以及相同主题的虚拟专刊互相推送,可增强专刊在读者中的扩散力度;网站中相互加入优秀文章链接,形成链接网络,可以提高其在搜索引擎搜索结果的排名[13]。

3.4 重视开放获取,稳固全文链接

调查结果显示了开放出版在学者心目中的上升趋势。据此,学术期刊可以尽可能多地加入开放出版平台,使得期刊论文获得更多的曝光度。但是,很多开放平台并不能提供稳定的全文链接,且在每个平台上投放全文也会提高成本。因此,可以跟DOI结合,将全文链接全部指向一个稳定的开放获取源。一举两得的办法是在本期刊网站上提供全文,这样不仅可以由期刊编辑部维护全文,访问量大的多个开放平台都指向本期刊网站还会极大提高网站的可见度,进一步提升期刊论文的可见度。

4 结语

学术论文的数字出版形式日臻丰富多变,这必然带来读者搜索、阅读学术论文行为的转变。本研究对国内学者的搜索行为进行深入的调查分析,获得了详细数据。调查结果显示国内学者在搜索中文文献、英文文献,搜索新概念,确定目标文献及查找全文时的偏好,其中某些偏好与国外学者有很大的差别。这些搜索行为的倾向可以为国内学术期刊提供参考数据,不仅可以帮助期刊提升论文的可见度,还有利于学术期刊准确定位,实施推广策略等。

根据本研究针对TNUAA和《南航学报》的调查结果,提出中英文期刊应采用不同的方式来提升期刊在不同平台的可见度,中、英文期刊应互相促进共同提升可见度,以及利用开放获取平台提升期刊可见度等建议和对策。这些对策也可为其他学术期刊提供实践方向。TNUAA和《南航学报》已经将部分策略应用于实践中,未来还会对中文数据库的搜索机理、中英文互引互荐影响力分析等进行深入研究。

参考文献:

[1]Gardner T, Inger S . How readers discover content in scholarly publications: Trends in reader behavior from 2005 to 2015[M]. Abingdon:Simon Inger Consulting Ltd., 2016.

[2]Conrad L Y. Pathways to a new way of working:Discoverability[J]. Learned Publishing, 2017,30(1):3-4.

[3]Sommer D. Creating impact resonance through a culture of Holistic Discoverability[J]. Learned Publishing, 2017,30(1):91-95.

[4]Doshi N. ‘Finding’ and ‘discovering’:How understanding researchers' search and discovery behaviour informed the building of Cambridge Core[J]. Learned Publishing, 2017,30(1):39-44.

[5] Niu X, Hemminger B M . A study of factors that affect the information-seeking behavior of academic scientists[J]. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2012,63(2):336-353.

[6]Conrad L Y. Headlines from the discovery files:Key publications on scholarly content discoverability[J]. Learned Publishing, 2017,30(1):31-37.

[7]Perruso C . Undergraduates' use of google vs. library resources:A four-year cohort study[J]. College & Research Libraries, 2016,77(5):614-630.

[8]Catalano A . Patterns of graduate students' information seeking behavior:A meta-synjournal of the literature[J]. Journal of Documentation, 2013,69(2):243-274.

[9]Spezi V . Is information-seeking behavior of doctoral students changing? A review of the literature (2010-2015)[J]. New Review of Academic Librarianship, 2016,22(1):78-106.

[10]Nicholas D, Boukacem-Zeghmouri C, Rodríguez-Bravo B , et al. Where and how early career researchers find scholarly information[J]. Learned Publishing, 2017,30(1):19-29.

[11]董文鸳 . 科研人员对Google Scholar的采纳行为及启示[J]. 图书与情报, 2014(4):11-16.

[12]Killoran J B . How to use search engine optimization techniques to increase website visibility[J]. IEEE Transactions on Professional Communication, 2013,56(1):50-66.

[13]Su A J, Hu Y C, Kuzmanovic A,et al. How to improve your Google ranking:Myths and reality [C]. International Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology,[S.l.]:IEEE, 2010: 49-57.

[14]刘艳民, 魏清华 . 图书馆发现系统功能及相关度排序评价研究[J]. 情报科学, 2015,33(3):90-94.

[15]李雯, 龙旭梅 . 图书馆主流资源发现系统的现状和未来展望[J]. 中华医学图书情报杂志, 2016,25(5):26-29.

[16]张蓓, 张彤, 胥橙庭 . 海量信息搜索中学术期刊可见度的提高途径[J]. 科技与出版, 2018(11):104-109.

[17]张蓓, 夏道家 . 可发现性研究对学术期刊可见度提升的启示[J]. 编辑学报, 2018,30(6):613-617.

[18]付雅静, 钱俊龙 . 数字出版时代提高科技期刊可见度途径的探讨[J]. 中国科技期刊研究, 2014,25(10):1262-1266.