【摘 要】[目的] 分析科技期刊中“强制引用”现象产生的原因,研究应对策略。[方法]基于逻辑分析和问卷调查方法,分析强制引用的基本内涵与产生原因,并从思想认识、行为规范、治理机制等方面探讨应对策略。[结果] 强制引用现象在国内外都时有发生,投稿到国外期刊遇到强制引用要求的比例(56.2%)高于投稿到国内期刊遇到强制引用要求的比例(39.36%)。建议提出的“非正当性”和建议执行的“强制性”是强制引用的突出特征,影响因子的负面效应是强制引用产生的主要原因,影响因子的商业性与学术性张力、计算方法缺陷以及科研活动过度功利化、论文评审规则漏洞等是造成影响因子负面效应的主要原因。]结论] 治理强制引用首先应破除对影响因子的迷信和偏见,其次应建立健全基于利益正当性的法规与伦理规范,还应建立系统全面的多元共治体系。

【关键词】强制引用;影响因子;正当性;强制性

“强制引用”(Coercive Citation)是目前受到学术界高度关注并引起了激烈争论的学术不端行为。2019年,爱思唯尔(Elsevier)对其旗下1000余种期刊的55000余位论文审稿人进行调查,证据表明其中有433人可能存在强制引用行为[1];英国《自然》(Nature)杂志也通过对其4300名读者的网上调查发现,2/3的研究人员表示他们面临“引用压力”[2]。笔者通过对全国166位理工农医类科研人员的网上问卷调查发现:有85位(占总被调查人数的51.2%)被调查者表示在投稿时有过被审稿人或期刊编辑要求增加与投稿论文没有直接相关性引文的经历,其中理科类被调查者中的46.43%、工科类被调查者中的53.33%表示曾遇到这种情况;从投稿期刊来看,投稿到国外期刊的被调查者遇到强制引用要求的比例(56.2%)高于投稿到国内期刊遇到的强制引用要求的比例(39.36%)。由此可见,强制引用现象在国内外都有一定比例存在。

强制引用不但会损害学术评价的客观公正性,使论文与期刊影响力评价结果失真,危害学术生态,还有悖于科学研究的自由准则,因此,受到国内外学者的广泛关注。Scollon[3]和Franck[4]较早注意到这一现象,并探讨了它的内涵与危害,但他们的文章没有引起学界重视。2012年, Wilhite等[5]在美国《科学》杂志上发表了《学术出版中的强制引用》一文,引起学界热议。随后,与强制引用相关的研究成果在国外期刊大量涌现,重点探讨了强制引用的存在状况[6]、类型[7]、表现[8]、成因[5]、影响[9]与治理措施[10]等。目前,强制引用在国内尚未受到足够重视,相关研究成果更是少见,这或许与这种现象在国内较少存在或较少被曝光有关。总体来看,关于强制引用的研究取得了较大成果,但仍存在一些需要进一步研究的问题:(1)已有研究对于强制引用概念的内涵与外延的界定模糊,进而影响到对强制引用存在状况及影响程度的判断;(2)对于影响因子的副作用——导致强制引用的产生还缺乏深入研究;(3)对国内学术界是否及在多大范围存在强制引用现象还缺乏基本了解。因此,本文通过理论分析和问卷调查,探析强制引用的基本内涵与产生原因,探讨治理强制引用的对策,以期为科研诚信建设和提高科技期刊论文评审公正性提供参考。

1 强制引用的内涵与类型辨析

1.1 强制引用的基本内涵

较早关注强制引用现象的Scollon[3]将其界定为:图书编辑(Editor)要求投稿人(Contributor)引用该编辑已发表成果的现象,它是一种需要特别关注的“实践中的权力”(Power-in-Practice)问题[3]。Wilhite等[5]把“强迫性自引”(Coercive Self-Citation)界定为:期刊编辑(Editor)没有明确指出原稿中存在的逻辑论证缺陷,也没有对待评审的论文、作者或研究工作的主体内容提出任何具体建议,只是要求作者添加来自该编辑所在期刊已发表的论文作为引文。仔细比较这两个定义可以发现:前者是编辑个人为了提高自己已发表成果的被引频次(Citation Frequency, CF)而要求投稿人增加对这些成果的引用,而后者则是编辑为提高其正服务的期刊的影响因子(Impact Factor,IF)而要求投稿人增加对该期刊已发表论文的引用;前者是编辑的个人行为,后者则是组织化行为,但两者为达到目的使用的手段基本相同,即编辑凭借其掌握的评审权和用稿权“强制”投稿人接受“非正当”的引文添加要求。

建议提出理由的“正当性”和建议执行的“强制性”是区分强制引用与非强制引用的两个关键参量。根据科学研究的“普遍性”和“无私利性”原则,本研究中“正当性”是指提出添加引文建议的目的是为了帮助作者完善稿件的论证逻辑、深化人类对事物本质规律的认识,而非为了谋取个人或特定团体的私利;而“强制性”则意味着作者必须接受引文添加建议,否则会被拒稿或差评。根据这两个参量可将引文添加情况分为四类:(1)正当-非强制性引用,即提出添加引文建议的理由是正当的,不要求强制执行;(2)不正当-非强制性引用,即提出添加引文建议的理由是不正当的,不要求强制执行;(3)正当-强制性引用,即提出添加引文建议的理由是正当的,要求强制执行;(4)不正当-强制性引用,即提出添加引文建议的理由是不正当的,但要求强制执行。在这四种情况中,第一种和第三种情况都不属于强制引用,特别是第三种情况,如果编辑或审稿人提出的添加引文的理由是正当的且要求强制执行,即使要求添加的引文是编辑所在期刊已发表论文或审稿人已发表的成果,亦非强制引用行为,而是合理合规的评审行为,但在实践中,即便评审人和编辑并非要谋取私利,但他们的认识视角与评判标准的差异有时也会使对添加建议正当性的判定变得非常复杂。第二种情况是否属于强制引用存有争议,但考虑到编辑和审稿人的强势地位,一般认为只要他们提出添加引文建议的理由是不正当的,就被视为是强制引用。第四种情况是典型的强制引用行为。本文所述的强制引用主要是指第二种与第四种情况。

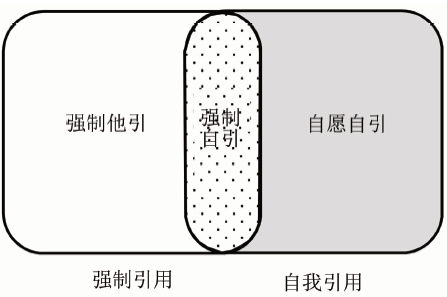

强制引用与自我引用(Self-Citation)既有联系又有区别。首先,两者内涵不同,强制引用强调实现手段的“强制性”,而自我引用强调引文来源的“自我性”。其次,两者主体不同,强制引用至少涉及两个主体(强制建议的施动者和受动者),而自我引用只涉及一个主体(投稿论文作者)。最后,两者在外延上有重叠(图1),从引文归属来看,强制引用包括强制他引(Coercive Other-Citation)和强制自引(Coercive Self-Citation),前者是指投稿人被强制要求引用其他人的成果,后者是指投稿人被强制要求引用自己的成果。从添加引文的动机来看,自我引用包括自愿自引(Initiative Self-Citation)和强制自引(Coercive Self-Citation),前者是指投稿人为提高自己成果的被引频次而主动在投稿中添加对自己已发表成果的多余引用,后者是指期刊编辑或审稿人为提高期刊的影响因子而强制要求投稿人在投稿中添加投稿人先前在该期刊上已发表成果的多余引用。因此,强制自引是既是强制引用的一种实现形式,又是自我引用的一种实现形式。但无论是强制引用,还是自我引用,都是想通过非学术手段“人为地”(Factitiously)拔高已发表成果的被引频次,进而获得更高的学术声誉和更多的物质收益。

图1 强制引用与自我引用的关系

1.2 强制引用的表现类型

从不同角度,依据不同标准,强制引用可分为不同类型,展现出不同层面的特点。

(1) 从强制引用施动者来看,除了包括常被提及的审稿人和期刊编辑外,基金评审人、研究机构的科学顾问、资助机构负责人、院校与科研机构和导师等“掌权者”[7]同样可能给论文作者施加强制引用压力。但是,目前学术界对这些非典型强制引用的关注和研究较少,究其原因,或许是因为这些类型的强制引用在现实中很少发生或者即使发生也大多发生在私人交往空间,因此调查研究难度大,相关研究难以有效展开。本文重点讨论审稿人-投稿人、编辑-投稿人之间发生的强制引用现象,其他主体之间的强制引用现象留待日后再探讨。

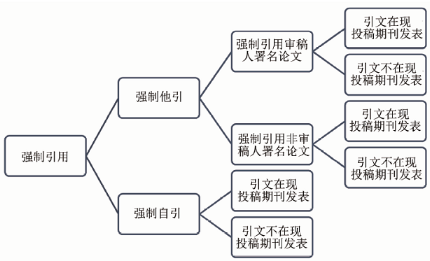

(2) 从引文属性来看,可分三个层次来理解(图2):第一层次,依据引文作者与投稿人的关系,如上文所述,可分为强制他引和强制自引;第二层次,在第一层次划分基础上,依据引文作者与审稿人的关系,强制他引又可分为强制引用审稿人署名论文和强制引用非审稿人署名论文两种情况;第三层次,在第二层次划分基础上,再依据引文发表期刊与编辑的关系,可再细分为六个子类:①强制引用审稿人署名论文且该论文在投稿人现投稿期刊发表;②强制引用审稿人署名论文但该论文不在投稿人现投稿期刊发表;③强制引用非审稿人署名论文且该论文在投稿人现投稿期刊发表;④强制引用非审稿人署名论文但该论文不在投稿人现投稿期刊发表;⑤强制引用投稿人在现投稿期刊发表的论文;⑥强制引用投稿人在非现投稿期刊发表的论文。其中,第①类和第②类是较早出现的强制引用类型,其突出特点是强制引用的施动者是审稿人,目的在于提高他们已发表成果的被引频次。第①类和第③类是近些年表现比较突出的强制引用类型,其突出特点是强制引用的施动者是期刊编辑,目的在于提高其所在期刊的影响因子。第②类、第④类和第⑥类是比较隐蔽的强制引用方式,因为审稿人或编辑建议添加的引文的作者并非审稿人本人或非编辑所在期刊发表的论文,这种引用建议看似正当合理,实则掩盖了审稿人与引文作者或期刊之间的利益交换关系——这种相互引用关系被称为“引用卡特尔”(Citation Cartel)[11],随着强制引用治理力度加强,这种强制引用形式将可能更频繁出现。第⑤类目前很少出现,但它是一种投稿人和期刊双方均可直接获益的强制引用方式,因而是一种比较容易由“强制”变为“自愿”的引用方式。

图2 强制引用的基本类型

(3) 从强制引用要求提出方式来看,强制引用可分为显性强制引用和隐性强制引用。如果编辑或审稿人等以正式或非正式、口头或文字形式直接提出增加多余引用的强制性要求,则称为显性强制引用。譬如,某编辑在给投稿论文作者的修改建议中写道:“您引用了《白血病》(在42篇参考文献中仅有一篇)。因此,我们恳请您在您目前的文章中添加发表于《白血病》的文章作为参考文献”[5]。除了这种以话语或文字直接提出强制引用要求的情况外,还有一种比较隐蔽的提出方式,即在特定情境下,强制引用的受动者(论文作者、基金申报人等)为获得预期收益(增加论文被录用或申报项目通过评审的概率)而投其所好,主动添加对掌权者(审稿人或项目基金评审人等)或其利益相关者已发表成果的多余引用。在这种情况下,表面上看,掌权者并未主动要求添加多余引用,但实质上,他们通过营造一种隐形的“权力场”——凡是主动添加了对特定主体的成果引用的投稿或项目申报书,在评审中会得到“优待”,反之则遭受“冷遇”——迫使受动者“自愿”就范,这是一种更精致的学术权力行使方式。除上述类型外,强制引用还有其他表现形态,但本质上都是“掌权者”凭借其掌握的某种权力迫使作者添加多余引用。

2 强制引用的产生原因与形成机理

2.1 影响因子的负面效应是强制引用产生的主要原因

对于强制引用产生的主要原因,学者们已形成基本共识,Wilhite等[5]和Humphrey等[9]认为影响因子的负面效应是强制引用产生的主要原因,也就是说,强制引用产生的主要原因并非编辑个人品性,而是影响因子竞争所导致的过度社会压力。按照目前影响因子的计算方法,某一期刊的影响因子与其在特定时间段的发文数量成反比,与这些论文的被引用频次成正比。在每年刊发论文数量基本不变的情况下,为提高论文被引频次,有些期刊就想到了用强制引用的办法来“拔苗助长”。若这种违规行为没有被及时发现,或者尽管被发现了但未被惩罚或惩罚力度不够,就可能诱使更多期刊采取类似行为,进而侵蚀影响因子对于学术创新的正向激励作用,使得影响因子从作为激励学术创新的“手段”异化为学术创新追求的“目的”,科研成果的重要性被简化为论文的影响力,而论文的影响力又被简化为论文被引频次及发表期刊影响因子的高低。对此,“SCI之父”Eugene Garfield曾警告,利用论文被引频次来评估科学家和科学成果存在风险,理由是论文的影响与论文的重要性及其意义是两码事[12]。美国科学社会学家Robert Merton也曾预言:“自从《科学引文索引》(Science Citation Index,SCI)被发明以来,引证研究已获得了如此迅速的发展,以致于有失控的危险。在对其经常的无批判的应用中,人们忽视了许多方法论问题。此外,SCI的存在和日益增加的引证分析(甚至用于帮助决定科学家的任命和擢升这类事情),有可能导致引证实践的变化,从而过一段时间,它们作为研究质量的衡量标准将受到损害或完全失去效力。”[13]尽管有这些知名学者的警告,但影响因子的负面效应仍然逐渐显现出来。为尽快提高论文被引频次和期刊影响因子,在以引用率和影响因子作为主要衡量标准的学术竞争中领先,有些审稿人和编辑在引文竞争压力下开始采用包括强制引用在内的非正当手段达到目的。但是,影响因子为何会产生负面效应?其内在原因和外在条件是什么?厘清这些问题,我们才能更深入地理解强制引用发生的条件和机理,进而找出干预和调控这些条件和机理的方法,有效阻止强制引用的发生。

2.2 影响因子负面效应产生的主要原因

(1) 影响因子的内在矛盾是其负面效应产生的根本原因。内因决定事物的性质和发展方向,影响因子负面效应的产生源自其内在的资本逻辑与学术逻辑的矛盾。影响因子源自1963年美国科学情报研究所(Institute for Scientific Information,ISI)推出的SCI数据库,1975年后,以SCI为基础,ISI推出评价期刊影响因子的《期刊引证报告》(Journal Citation Reports,JCR)。仅从名称看,ISI似乎是一个公益性的政府学术机构,但实质上它是一家私人科技情报公司,以“科学情报研究所”为名的原因在于有意引导人们产生混淆,将其当成一家非盈利机构,以利于它与政府学术机构争夺市场[14]。ISI推出的SCI和JCR亦非免费午餐,“赚钱”是它们与生俱来的属性[15]。正是外在形象与内在实质的矛盾决定了SCI和JCR发展的特殊逻辑——为获得更多利润,Eugene Garfield想方设法提升SCI和JCR的品牌价值,他通过宣称SCI能够预测诺贝尔奖以及利用与Nature和Science等权威期刊共谋等方法,成功将SCI和JCR塑造为科技评价的权威标准。为提升学术声誉,科技期刊争相成为SCI收录期刊,同时还要向ISI支付大量费用,ISI的创立者Eugene Garfield被称为“把信息王国建立在脚注上的大富翁”[16]。总之,影响因子的固有资本逻辑与学术逻辑的内在矛盾和张力决定了其负面效应产生的必然性。

(2) 科学活动功利化是影响因子负面效应产生的社会原因。外在条件对事物发展产生重要影响。社会的科技化和科技的社会化使科技活动不可避免地与现实利益结合在一起,科学家不再遵循学院科学时期流行的“CUDOS”规范,而是遵循产业科学时期的“PLACE”规范[17]。商品交易规则变成科研成果传播与人员流动的重要规则,学术期刊变成展示科研成果的主要平台,版面费是科研成果进入展示平台的“入场费”,被引频次是科研成果“市场认可度”和“影响力”的标识,影响因子是展示平台和展示品档次的评价指标,影响因子越高,说明展示平台(期刊)的档次越高,其展示品(论文)的影响力也越高,论文的学术价值以及论文作者的学术水平也越高,论文作者获得资助经费的投入产出比也越高,资助者(公共资金或私募基金管理者)的投资绩效也越高,如此等等。在功利主义思想影响下,包括作者在内的某些科技活动参与者把能否获取现实利益(物质利益或非物质利益)作为基本行为准则,“因此,在自我引证的博弈中,作者不但能成为受害者,而且能成为同谋,因为他们的手稿发表了,他们的默许得到了回报,而且他们的无偿引用有助于提升他们发表论文的期刊的影响力”[5]。在问卷调查中发现,当遇到审稿人或编辑提出强制引用要求时,76.28%的受访者选择了“为求论文顺利发表,按照审稿人或编辑要求增加多余引用”,23.72%的受访者选择了“不予理睬”,这说明面对发表论文的巨大压力,大部分学者会选择屈从压力以使论文顺利发表,这种状况也为强制引用的产生提供了现实社会条件。

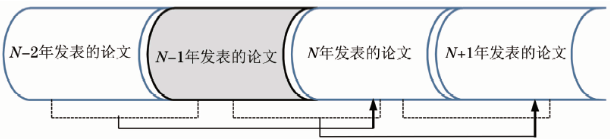

(3) 计算方法的漏洞是影响因子负面效应产生的技术原因。按照目前的计算方法,某一期刊在第N年的影响因子与该刊在第N-1年与第N-2年发表引用项总数成反比,与该刊在第N-1年与第N-2年所有源刊文本在第N年的总被引频次成正比。至于为何以3年为限,而不考虑更长时间段的引用情况,Eugene Garfield的回答是:“ ISI完全有能力计算3年、5年的影响因子,甚至有10年、15年的影响因子数据库,但它们需要单独订阅”[18]。不管JCR选择2年有效引用的主观动机是什么,其客观效果是对论文作者及期刊编辑造成很大压力,促使他们设法尽快提高论文引用率,否则将失去统计意义(如图3所示,某一期刊在第N-1年发表论文只计入第N年和第N+1年的被引频次统计数据)。在现行计算方法下,另一种提高期刊影响因子的方法是减少总发文数量和增加评论性文章数量,这使得原创性论文的发表难度增大,客观上使得投稿人面临的强制引用压力进一步增大。

图3 影响因子计算方法示意图

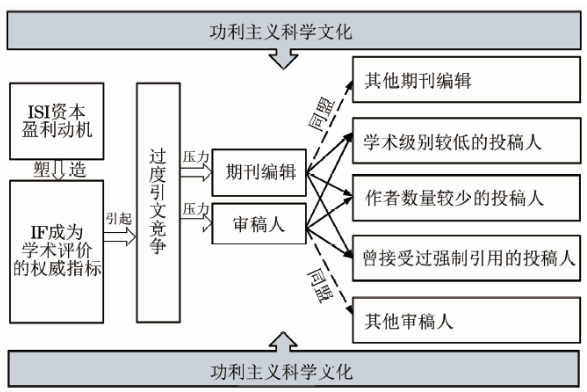

2.3 强制引用现象的形成机理

综合上述分析,强制引用的形成机理可以简要概括为:资本盈利的逻辑把影响因子塑造为学术评价的权威指标,在功利主义科学文化背景下,对提升期刊影响因子或成果被引频次的过度竞争和片面追求,迫使期刊编辑等掌权者直接或间接向投稿论文作者表达增加多余引用要求,并把同意要求作为论文被录用或获得其他利益的前提条件。随着这种直白的强迫性建议受到学术界愈益增多的抵制,强制引用逐渐改变形式,期刊编辑等掌权者开始采用更巧妙的方式:一是将强制引用的目标主体集中在学术级别较低的学者或学生及下属,降低他们拒绝增加多余引用要求的概率;二是将强制引用目标放在作者人数较少的手稿上,这样他们需要面对的作者数量就较少,降低谈判成本和被抵制的可能性;三是造成法不责众和利益共谋的现实,如果其他期刊在他们的学科中也强制引用,那么编辑们更有可能实施强制引用的行为,那些在编辑催促下增加引用的学者对期刊声誉的负面评价比那些没有这种经历的学者要少[5];四是结成利益联盟或“引用卡特尔”,以相互强迫他引的方式提高被引频次及影响因子。

图4 强制引用形成机理

3 预防和治理强制引用的对策建议

虽然国内学者投稿到国内期刊时遇到强制引用要求的频次低于投稿到国外期刊时遇到强制引用要求的频次,但是,无论是从防患于未然、促进我国科研诚信建设角度来看,还是从维护我国科研人员合法权益、推进国际科研诚信建设角度来看,都应高度重视并采取有效措施治理强制引用行为。对此,学者们从不同角度提出建议:有的呼吁学会公开谴责强制引用行为,在计算影响因子时剔除自我引用[5];有的建议国际编辑委员会制定伦理准则控制强制引用行为[19];还有的建议在同行评议过程中要求审稿人对自己提出的自我引用建议给出更严格的学理说明[10]。这些建议有合理性,亦有不足。强制引用是多重因素相互作用的结果,其产生原因的复杂性决定了预防与治理的复杂性,仅依靠个别措施难以收到良好治理效果。鉴于此,结合现实情况,借鉴已有经验,笔者提出如下建议。

3.1 破除对影响因子的迷信和偏见是预防和治理强制引用的基础

治理强制引用必须标本兼治,其中一个重要的“本”就是对影响因子的迷信和偏见,因此治理强制引用首先要破除这个迷信和偏见,解放思想。这个迷信和偏见建立在三个看似正见实质偏见之上:(1)使科学质量评价数量化,即把复杂的科学评价简化为被引频次和影响因子等量化指标,再根据指标数字大小作出判定。这种做法看似超越了主观偏见和利益羁绊,作出了客观公正的评价,实则是用简化和客观化了的指标掩盖而非解决了其背后复杂的利益考量。例如,影响因子的计算公式几经改变,每次改变都看似变得更科学合理,实则包含着种种利益考量和主观偏向[15]。(2)影响因子是“虽不完美却不可替代的评价指标”,事实上,在影响因子出现之前,科学评价就已经存在并良好地运行着,而在Eugene Garfield去世后不久,就出现了多种有望取代影响因子的新指标[20],这都说明影响因子作为评价指标并非不可取代。(3)影响因子是“权威”的评价指标,事实上,SCI和影响因子的“权威地位”是Eugene Garfield等人精心营销的结果[21],本质上是“狭隘的和选择性的”[9],同时,SCI和JCR还是确立和维系西方发达国家特别是英语国家学术话语权的工具,正如法国前总理Michel Debré的警告:“如果我们被Garfield的说法所蛊惑,年轻一代科研人员未来极可能会被厌国情绪所左右。”[16]笔者通过访谈发现,很多研究者只知道SCI和影响因子是学术评价的两个权威指标,但对它们由谁提出、何时提出、为何提出、如何计算等不甚明了,这在很大程度上造成了对这些指标的盲目追捧。因此,要预防和治理强制引用,首先要加强对SCI和影响因子发展历史和运行机制的科学普及,引导人们尤其科研管理者和科研人员正确看待SCI和影响因子的作用,破除对它们的迷信和偏见。

3.2 建立基于权利正当性的法律规范和伦理准则是预防和治理强制引用的关键

科学与社会利益结合以及科学研究的职业化是科技发展的必然趋势,使得功利成为产业科学时期科研文化的基本价值诉求。试图使科技活动去功利化并借此根治强制引用的想法只是美好愿望,比较现实的措施是合理规范相关主体的功利行为,建立基于“权利正当性”的预防和惩治强制引用行为的法律规范和伦理准则。这包括三个层面:(1)准确界定投稿人、审稿人与期刊编辑的正当权利,建立基于“责权利平衡”和“相互制衡”原则的权责清单,尤其是明确告知作者拥有哪些权利、审稿人或编辑的哪些行为是违规行为,在这方面,我国已开始制定相关规范来治理强制引用行为,例如2019年5月国家新闻出版署制定发布了《学术出版规范——期刊学术不端行为界定(CY/T174—2019)》(2019年7月1日正式实施),其中在“编辑者学术不端行为类型”中明确将“随意添加与发表论文内容无关的期刊自引文献,或者要求、暗示作者非必要地引用特定文献”作为“其他学术不端行为”的一种。(2)采取有效措施保护当事人的正当利益,在明确界定权利边界的基础上,应采取维护性和奖励性措施,保护作者、审者和编者的正当权利。例如:充分利用区块链和大数据技术,优化痕迹管理制度,建立警示和投诉制度等,加大对评审过程的监督检查,对于疑似强制引用行为提前预警,要求审稿人对添加引用的必要性给出更详细的说明等,同时对于审稿人和编辑提出的正当建议给予支持和维护;简化投诉流程,建立安全便捷的投诉与反馈制度,降低投诉成本,提高投诉回应和处理效率,及时高效地维护当事人的正当权利。(3)对于侵犯当事人正当利益的行为进行及时、有效的惩罚,惩恶才能很好地扬善,虽然Scopus和Elsevier已经或准备对强制引用行为做出处理,但更多期刊和机构仍未有实际行动。对此,可考虑建立和完善审稿人和编辑黑名单制度、在合适范围内公开审稿人与编辑评审意见制度等、被查实强制引用当事人与期刊公开曝光制度等,提高强制引用被发现的概率和对违规行为的震慑力,提高掌权者擅权谋私的成本。

3.3 探索建立系统化、国际化的强制引用多元共治体系

强制引用是多重因素共同作用的结果,狭义地说其施动者涉及期刊编辑、审稿人等,广义地说涉及基金评审人、研究机构的科学顾问、资助机构负责人、院校与科研机构等;其受动者可能是单人、多人或机构。施动者与受动者可能来自不同国家、不同机构,适用不同的法律和道德规范,因此仅仅依靠某个编辑部、出版社、政府部门或学会等采取一些措施往往难以奏效,治理强制引用还得需要充分发挥每个相关主体的作用,多元共治。首先,充分发挥政府的导向和监督作用。在大科学时代,政府是科研经费的重要来源,政府在进行科研资源配置时依据的评价标准对于科研活动展开具有重要导向作用,被引频次和影响因子等指标之所以能在科学界大行其道,一个重要原因是科技管理部门将其作为学术评价和绩效评价的主要指标,在这种评价体系的激励下,强制引用的出现也就自然而必然了。因此,若要治理强制引用,政府首先要改变过分依赖量化指标的评价模式,采用更符合各学科特点和科研规律的分类评价和综合评价方式。其次,充分发挥学术同行的监督作用。与政府官员和社会公众相比,学术同行更有条件(更多专业知识、学术交往、文献阅读等)和意愿(违规行为将直接损害他们的学术利益)发现强制引用行为,因此应充分发挥学术同行在发现、监督、抵制和惩戒强制引用行为中的作用,建立强制引用举报和曝光平台。最后,虽然有些国家开始建立强制引用的规范治理体系,但是随着科技活动日益国际化,很多科研论文跨国发表,其中发生的强制引用现象往往涉及分属不同国家的主体,调查取证难度大,需要相关国家、机构和组织协调配合,因此需要尽早建立判别、预防和治理强制引用的国际规范体系和协调体系。

4 结语

本文重在对于强制引用的内涵、类型与产生原因的学理分析,虽然通过初步调查研究,对国内学者遇到的强制引用的概况有所了解,但由于调查样本数量有限、调查问卷内容相对简单,因此对于强制引用存在的详细状况(如不同学科领域、不同专业层级等的强制引用存在状况)、产生机理(不同因素以何种方式、在何种程度上影响强制引用的产生等)等问题的研究还不够深入,因此只是在学理分析和借鉴已有经验研究的基础上提出原则性建议。本文的主要目的是为进一步深入研究强制引用问题及治理策略提供一个可供参考的理论框架,抛砖引玉,以利于学界对于强制引用问题的更深入研究。

参考文献

[1]Chawla D . Elsevier investigates hundreds of peer reviewers for manipulating citations[J]. Nature, 2019,573(7773):174.

[2]Chawla D . Two-thirds of researchers report "pressure to cite" in Nature poll[DB/OL]. Nature [2019-10-01].https:∥www.nature.com/articles/d41586-019-02922-9 .

[3]Scollon R . Coercive citation[J]. Anthropology News, 1995,36(4):5.

[4]Franck G . Scientific communication: A vanity fair?[J]. Science, 1999,286(5437):53-55.

[5]Wilhite A W, Fong E A. Coercive citation in academic publishing[EB/OL]. (2012-02-03)[2019-10-01]. https:∥science.sciencemag.org/content/sci/suppl/2012/02/01/335.6068.542.DC1/1212540.Wilhite.SOM.pdf .

[6]Thombs B D, Levis A W, Razykov I , et al. Potentially coercive self-citation by peer reviewers: A cross-sectional study[J]. Journal of Psychosomatic Research, 2015,78(1):1-6.

[7]Ioannidis J P A . A generalized view of self-citation: Direct, co-author, collaborative, and coercive induced self-citation[J]. Journal of Psychosomatic Research, 2015,78(1):7-11.

[8]Martin B R . Whither research integrity? Plagiarism, self-plagiarism and coercive citation in an age of research assessment[J]. Research Policy, 2013,42(5):1005-1014.

[9]Humphrey C, Kiseleva O, Schleicher T . A time-series analysis of the scale of coercive journal self-citation and its effect on impact factors and journal rankings[J]. European Accounting Review, 2019,28(2):335-369. [10]Thombs B D, Razykov I . A solution to inappropriate self-citation via peer review[J]. Canadian Medical Association Journal, 2012,184(16):1864.

[11]Davis P . The emergence of a citation cartel[EB/OL]. [2020-01-05].https:∥scholarlykitchen.sspnet.org/2012/04/10/emergence-of-a-citation-cartel/ .

[12]Garfield E . Citation indexes in sociological and historical research[J]. American Documentation, 1963,14(4):289-291.

[13]罗伯特•默顿 . 科学社会学[M]. 鲁旭东,林聚任,译. 北京:商务印书馆, 2010: 761.

[14]Garfield E . Chemical information entrepreneurship-A personal odyssey[EB/OL]. (2004-11-09)[2019-10-05]. http:∥garfield.library.upenn.edu/papers/chfpriestlylecture2004.html .

[15]穆蕴秋, 江晓原 . “影响因子”游戏之父尤金•加菲尔德评传[J]. 自然辩证法通讯, 2017,39(6):145-154.

[16]Broad W . Librarian turned entrepreneur makes millions off mere footnotes[J]. Science, 1978,202(4370):853-857.

[17]约翰•齐曼. 真科学:它是什么,它指什么[M]. 曾国屏, 匡辉,张成岗,译. 上海: 上海科技出版社, 2002: 95.

[18]Garfield E . The meaning of the impact factor[J]. International Journal of Clinical and Health Psychology, 2003,3(2):363-369.

[19]Shakiba B, Irani S . "Coercive induced citation":A concealed publication misconduct[J]. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 2019,25(5):907.

[20]江晓原 . 后加菲尔德时代的期刊评价风云[J]. 编辑学刊, 2019(2):13-18.

[21]穆蕴秋, 江晓原 . SCI和影响因子:学术评估与商业运作——Nature实证研究之三[J]. 上海交通大学学报(哲学社会科学版), 2015(5):68-80.