【摘 要】《气象》是中国现有大气科学(气象)领域期刊中历史最悠久的期刊之一。它以大气科学学科发展和气象科研业务发展为支撑,精准刊物定位;遵循办刊宗旨,设置特色化栏目并不断积累稿件资源、明确定位作者资源并构建稳定队伍、组建高度负责的审稿专家团队、审稿制度严格而具特色;踏实建设精品科技期刊,形成了自己的办刊特色。

【关键词】精品科技期刊;专业化;特色化

由于大气观测技术的不断完善,特别是空基和地基遥感技术的发展及应用、计算机技术的迅猛发展,使得大气科学在20世纪得到了迅速发展,在大气探测、大气环流与大尺度动力学、数值天气预报、中小尺度气象学、大气物理、大气环境与大气化学、中层大气、气候系统动力学与气候预测等方面都取得了重大进展。进入21世纪,全球大气科学的发展体现出学科交叉特点更突出、更重视新观测技术应用、更重视灾害气候和灾害天气等高影响天气气候动力学研究、更重视温室气体的监测和大气化学研究等趋势。目前,大气科学是地球科学领域最活跃的学科之一[1-2]。

与此同时,大气科学研究成果的载体——大气科学期刊也随之得到了长足发展[3-5]。《气象》是中国现有大气科学(气象学)领域期刊中历史最悠久的之一。面对该学科领域几十本期刊百花齐放的局面,《气象》依托中国气象局和中央气象台等机构在天气预报、气候预测等领域强大的业务科研背景和专业资源,精准期刊定位,坚持专业化的发展方向,并在此基础上努力打造特色化,较好地避免了科技期刊发展中容易出现的同质化突出、专业特色不明显的难题,努力建设特色鲜明、优势突出的学术期刊。

1 以学科发展和科研业务发展为支撑,精准刊物定位

大气科学是期刊主管单位中国气象局的优势学科。气象工作是科技型、基础性事业,中国气象局所提供的气象监测、预报、预测和服务等,几十年来在防灾减灾、经济建设、社会发展和国防建设中都发挥了重要保障服务作用。目前,我国天地空三位一体的气象灾害立体监测网基本建成,气象卫星、雷达等监测能力位居世界前列,天气预报从传统的天气图主观分析预报转变成为以数值天气预报为基础、主客观融合的现代天气预报;提供14类灾害性天气预报预警和0—30d的天气预报、月季年年代际尺度的气候预测,以及更长时间尺度的气候变化预估,初步建立了0—7d无缝隙的强对流监测预报技术体系,数值天气预报发展迈出实质性步伐,智能网格预报服务平台、大城市精细化预报系统等比肩国际先进水平,气象灾害监测预报预警和气候服务能力大幅增强[6]。同时,多年来中国气象局坚持科研引领,先后与21所高校围绕数值天气预报、气象资料处理、气候预测与气候系统模式等核心技术领域组建创新团队,开展联合攻关、共建实验室(研究中心)等,仅2017年局校合作在研项目就达159项,相关研究成果及时应用于业务发展。

作为典型的行业性科技期刊,《气象》以大气科学学科发展和气象业务科技发展为支撑,逐步明确了“以天气气候监测、预报为中心,以灾害性天气为重点,充分展示气象现代化的最新进展”的办刊宗旨。

据此,期刊选题范围即锁定于气象监测、预报、预测和服务等领域,重点是灾害性天气气候事件的监测预报预警和服务;以气象现代化需求为引领,则决定了期刊在密切关注大气科学领域学科发展和理论前沿的基础上,更侧重理论及其在业务科技发展中的应用研究,同时兼顾易于激发科技创新的学科交叉领域研究。

遵循这一明确的办刊宗旨和期刊定位,《气象》从精心设置特色栏目不断积累稿件资源、明确定位作者资源并构建稳定队伍、组建认真负责的审稿专家团队并执行严格审稿制度以保证学术质量与稿件时效、不断提高编辑水平等几方面积极探索,不断提高期刊的学术质量和学术影响力,在大气科学(气象学)类若干核心期刊中形成了自己的办刊特色。

2 栏目设置打造特色与优势

做好栏目策划是提高期刊质量、彰显期刊特色的重要环节[7-10]。要想在竞争中求发展,争创精品,必须在期刊的栏目策划上下功夫,避免同质化,打造特色和优势。《气象》在这方面的举措有:

2.1 常设栏目设置有特色

期刊密切关注大气科学发展趋势和学术发展前沿,近年来设置常设栏目有:综述、气象论坛、研究论文、短论、技术交流、天气气候评述等。以刊载研究论文为主,主要集中在天气预报、灾害性天气机理分析和预报方法研究、气候和气候资料的分析处理,探测技术的应用等领域。表1是对近年来《气象》所刊稿的专业领域划分,主要分为天气、气候、大气探测、大气物理和环境、应用气象及其他共6大类专业领域,可以看到:1)经过长期发展,目前稿源分布已比较稳定。根据对2010―2016年刊出的1300余篇文章作统计,6大类平均占比分别为:47%、19%、8%、12%、10%和4%;其中,又以暴雨强对流、大气环流、数值预报与数值模拟、台风与热带气旋为近年来刊稿量最为集中的领域,4个研究方向的文章分别占11%、8%、8%、6%,合计约1/3。2)此外,期刊也注意兼顾学科交叉领域、新技术新理论的应用探索,近年来这方面(其他类)文章所占比例不断上升(2%—12%)。天气气候评述栏目也是期刊特色之一,刊登每月天气、中期天气预报性能检验、季节气候、每年气候等稿件,这些既可使读者持续了解我国天气气候分析,也为将来留下连续的研究资料档案。

表1 《气象》刊登论文的专业领域分布(2010―2016)(%)

注:篇幅所限,其他类未在表中列出。| 年份 | 天气学 | 气候学 | 大气物理与环境 | 大气探测 | 应用气象 |

| 2010 | 44.3 | 20.0 | 11.4 | 10.6 | 11.8 |

| 2011 | 43.7 | 19.5 | 9.3 | 10.7 | 13.5 |

| 2012 | 44.1 | 19.8 | 7.9 | 9.4 | 15.8 |

| 2013 | 47.8 | 24.4 | 5.5 | 14.9 | 5.5 |

| 2014 | 55.9 | 17.5 | 5.6 | 10.2 | 9.6 |

| 2015 | 51.4 | 13.1 | 5.1 | 17.1 | 8.0 |

| 2016 | 43.6 | 16.9 | 12.8 | 8.1 | 6.4 |

可见,《气象》刊稿的学科专业领域分布较好地体现了其办刊方针和特色。多年来,期刊充分展示大气科学领域最新学术成果和气象现代化的最新进展,积极反映国内外相关重大科研项目的研究成果,目前基金论文比稳定超过90%。

2.2 精心设置专辑/专栏

《气象》瞄准学科发展和业务研究需要,及时捕捉气象业务科研领域前沿和社会公众关注热点,设置专辑/专栏并积极组稿。近两年设置的专辑专栏有:1)针对重大天气气候事件等学术热点先后设置了“2014―2016年超强厄尔尼诺事件研究”“5•7广州特大暴雨分析与研究专栏”“6•23阜宁龙卷分析与研究”“16•7华北极端强降水分析与研究栏目等专栏;2)积极关注重大项目的科研成果产出,先后开设过“暖性试验研究论文”“气象灾害与公路交通”等专栏;3)捕捉业务科研人员实际需求,从独特视角组织“预报失败案例分析专辑”,对暴雨、强对流、弱降水、高温、雪、沙尘、台风等不同类型预报难点进行分析研究等等。总之,这些专栏/专辑的设置大多是对学科领域研究热点难点的响应,针对性很强,灵活实用,可以启发读者和相关领域研究人员进行更深入地研究,深受读者欢迎,也体现了期刊编辑的学术素质、创新眼光和敏感性。

2.3 加大约稿力度

根据办刊宗旨,《气象》不定期就相关领域、前沿学科向知名专家学者约稿,增强稿件的权威性、针对性。例如,先后约请陶诗言、周秀骥、黄荣辉、李泽椿、许健民、陈联寿、丁一汇、李崇银、穆穆等院士为期刊撰写多篇文章;一批国际知名专家学者张文建、薛纪善、翟盘茂、许小峰、李俊等都曾为期刊撰文。这些优秀约稿文章,大多较好地把握了前沿科技信息和学科发展动态,及时评述有突破性、创造性、建树性的学术新观点、新理论、新成就,普遍具有很高的学术性和前瞻性,能较好地发挥引导科研方向、推动学术创新的作用,在读者中拥有广泛的影响,也较好地体现了期刊在大气科学领域学术发展中的推动作用。

3 严格而具特色的审稿制度保证学术质量

《气象》坚持严格的审稿流程,形成了公正、客观、严格、规范的论文质量控制体系,有力地保证了期刊的学术质量和学术影响力,发挥了科技期刊在学术评价中的把关作用。

3.1 审稿专家团队切实发挥作用

坚持专家学者参与办刊的思路,努力引进和吸收一批既精通学科领域专业知识、又熟悉科技期刊发展规律的科学家,组建了一支由著名专家领衔的编委会队伍。以现任编委会为例:顾问编委,由5位院士组成;主编、副主编、常务委员、委员共66位专家,全部为经验丰富、成就卓著、富有影响力的正研级专家。这支科学家队伍认真负责,对于《气象》的学术水平以及期刊长期健康发展发挥了重要的作用,其中常务编委尤为关键。他们参与期刊活动包括:1)定期召开常务会议,集体终审稿件,积极展开相关学术讨论;2)承担日常审稿、为期刊撰写特约文章、参与组稿等;3)认真参加重大办刊活动,与编辑部不定期组织座谈会/调研会,保持日常沟通,为期刊长期发展或选题策划、内容审议出谋划策等。此外,编辑部还特别邀请德高望重、关心期刊发展的老科学家担任副主编,积极参与期刊日常工作,为保障期刊学术水平发展发挥了不可或缺的作用。

3.2 严格又具特色的审稿制度

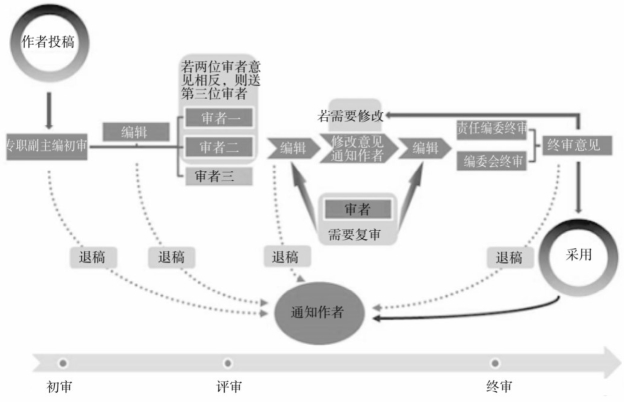

如图1所示为《气象》的三审制流程,该流程自2010年起实行。其中,终审环节,采取常务编委会终审稿件和责任编委终审稿件相结合的方式进行,是期刊特色之一。由于期刊为月刊,周期快、来稿多、审稿量大,因此,选择这2条线相结合的终审方式,既能保证稿件学术质量,使得终审会上有充足的时间讨论稿件内容,又缩短了审稿周期、提高了稿件时效性。多年来,《气象》坚持按照严格的审稿流程,每篇稿件都前后经过至少3位专家的评审,不少稿件都要经过多轮次评审、反复修改的过程,使其从原始来稿到最终刊出,学术水平或稿件质量往往都能得到有效提高。《气象》作为科技期刊,在推动大气科学领域学术发展方面的作用得到体现,也有效发挥了科技期刊在发现和培养大气科学领域科技人才方面的作用。

图1 《气象》期刊的三审制流程

此外,编辑部从2013年起启用科技期刊学术不端文献检测系统检索查重,并实行来稿时和出版前两次检查,充分发挥了科技期刊在学术出版全过程的预警、监督监控作用。

4 明确定位作者资源并构建稳定队伍

期刊的核心竞争力是多层面和多元化的,包括品牌塑造、编审人才、稿件资源等[11]。作者是出版资源中的重要组成部分。周祖德[12]认为科技期刊竞争力包括学术竞争力、编辑竞争力和出版竞争力,3个层次,其中学术竞争力是核心竞争力,而作者资源对于核心竞争力的贡献和影响最直接、最关键[13]。面对日趋激烈的市场竞争,强化编辑的作者意识十分必要[14]。《气象》始终关注作者资源的构建。

目前,国内大气科学队伍总数约为7.8万人,气象部门占了近七成。中国气象局有编制内人员5万余人,其中预报一线人员5000余人,观测人员3000余人,气象服务和综合气象业务的近2万人[1]。明确的办刊方针和期刊定位,帮助《气象》定位了明确的作者群和读者群,即大气科学领域的天气、气候业务和科研体系。《气象》通过专业细分和专业定位,充分发挥和利用主管、主办单位所在学科和专业资源优势,积极吸纳、开发和挖掘优质作者资源。同时,期刊严格的审稿流程,也使得不少作者在稿件反复修改和升华的过程中,被得以发现和培养。

由于定位明确,以及多年的稳定优质发展,期刊已吸引和聚集了气象监测、预报、预测和服务等相关领域的优秀作者群。目前其作者资源分布稳定:约60%来自国家级和省级气象业务单位,主要开展科研业务研究和应用技术研究;25%来自高校和科研院所,主要为与业务发展相关的理论研究,以及前沿、交叉领域探索研究。也形成了一批比较稳定的优秀核心作者群。对期刊2010―2016年刊出的1398篇论文的第一作者(不含通信作者)1052人进行统计发现,有32人发表论文4篇以上,共计139篇,人均4.35篇,即占比3%的优秀作者,贡献了10%的文章,这些文章被引频次也普遍高于其他文章;可见这部分优秀核心作者群对期刊发展起到了重要贡献。

5 专业化的编辑队伍是重要保障

组建了一支专业基础扎实、责任心强、经验丰富、学术视野开阔的编辑队伍。当前在国际上著名的科技期刊中,50%或更多的稿件已由编辑内审决定稿件取舍[15-16],目前在《气象》期刊这一比例约为1/3,这既降低了审稿成本,也有效减轻了专家的审稿数量压力。编辑部按专业领域设置编辑并长期跟踪,因此在送审专家选取方面能保证较高的成功率,较好地发挥了在专家与作者之间的沟通协调作用。加工校对、修改润色、排版制作等每一个环节都保证高品质,以高水平的编校保证期刊质量,多年来稳定通过年度期刊核验编校质量检查。此外,编辑部响应新媒体融合发展的形势,加快期刊网站和微信公众平台建设。

6 结束语

《气象》前身是20世纪50年代出版的《天气月刊》,1975年更名并正式复刊。复刊四十多年来,在主管和主办单位的支持下,几代编辑部主任按照上述举措持续努力,《气象》已成为在国内外具有一定影响的期刊,在气象及相关领域更是受到广泛的关注和欢迎,也取得了一些可喜的成绩。多年来一直被列为国家自然科学核心期刊;在中国科技期刊引证报告(CJCR)、中国科学引文数据库(CSCD)历年统计的大气科学类刊物中都位居前列;1987年起被美国Meteorological & Geoastrophysical Abstracts(MGA)数据库和Cambridge Scientific Abstracts(CSA)数据库收录;1992年荣获中国气象局优秀期刊一等奖;2017年入选“第4届中国精品科技期刊”。未来,《气象》将继续坚持专业化、特色化的办刊方向,继续努力建设特色鲜明、优势突出的专业学术期刊,为大气科学学科发展和气象业务科技进步做出贡献。

7 参考文献

[1]国家自然基金委员会地球科学部,等.21世纪初大气科学前沿与展望:第四次全国大气科学前沿学科研讨会论文集[C].北京:气象出版社,2006:

[2]黄荣辉.大气科学百年回顾[J].科学,2002,54(4):11

[3]潘魏伟.2001―2006年9种大气科学核心期刊评价指标的统计分析[J].中国科技期刊研究,2009,20(3):433

[4]侯翠香,袁凤杰,李耀先.我国大气科学类期刊近年进展调研与思考[J].中国科技期刊研究,2010,21(5):583

[5]潘魏伟,田敬生,张福颖,等.18种大气科学类中国科技核心期刊网站的调查研究[J].气象与减灾研究,2017,40(1):77

[6]刘诗平,“高精尖”产品集体亮相气象科技展我国气象科技发展取得新突破[EB/OL].[2018-8-10].http://news.sina.com.cn/o/2018-05-20/doc-ihaturft3569647.shtml

[7]陈玉国,郑垂勇,钱向东.行业性科技期刊专业化发展路径探析:以《水利经济》办刊实践为例[J].编辑学报,2017,44(11):98.

[8]付少兰,黄玲.特色栏目策划助推精品科技期刊发展[J].编辑学报,2017,29(2):132

[9]王瑛,冉强辉,陈更亮.“特色化”是体育期刊发展的可持续动力:以《中国体育教练员》为例[J].编辑学报,2015,27(3):287

[10]中国科学技术协会等五部委.关于准确把握科技期刊在学术评价中作用的若干意见[EB/OL].[2018-8-10].http://www.gapp.gov.cn/news/1663/268504.shtml

[11]陈晓梅.科技期刊核心竞争的不同层面[J].传媒,2005(9):55

[12]周祖德.学报的核心竞争力与综合竞争力[J].重庆工商大学学报:社会科学版,2008,(4):144-150

[13]陈翔.科技期刊构建核心竞争力中作者队伍的组建原则与措施[J].中国科技期刊研究,2011,22(4):498

[14]陈桃珍.编辑应强化作者意识[J].中国编辑,2006(3):24

[15]游苏宁.应加强对科技期刊审稿问题的研究[J].编辑学报,1998,10(1):60

[16]石应江.让读者满意:《Nature》的受众本位[J].中国科技期刊研究,2003,14(1):79