【摘 要】在国家出版物的各项管理规定及多项标准规范下,传统科技期刊的人员配置更偏向传统纸媒出版,注重纸刊出品质量,而专职从事新媒体出版的单位和人员较少。在新媒体融合环境下,传统期刊需要实现出版传播能力与价值的持续提升,因此需要进一步规范出版流程,提高效率,保证出品质量。同时,需要引入先进技术,实现出版模式融合;加大编辑培训、建立内部奖励机制,调整期刊运行模式,激发编辑运作潜力。同时要尝试与其它编辑部联合,在期刊宣传、资源共享、读者服务等方面开展共赢合作。

【关键词】新媒体;融合;出版流程;先进技术;编辑培训;合作共赢

在当今网络、论坛/BBS、博客、微博、移动却APP和微信等各种新媒体手段迅速发展且不断新旧更替的时代,越来越多的期刊工作者们重视并着力投入到期刊宣传、数字化建设和资源二次开发等环节。这样必定需要从事期刊的编辑适应新媒体时代发展需求:一是要尽快掌握必需的网络发展能力;二是由于杂志社或编辑部的财力、人员及编制等限制,在整个期刊工作的总人数不变的情况下,需要编辑付出更多的时间和精力来应对期刊的新业务增长需求。

在一个任务不断增加的“变量”和一个完成者短时间不变的“常量”之间,如何才能达到长时间稳定的平衡?很多期刊选择舍弃,如舍弃“编辑加工、校对环节”,进行缩减或外包等等,这样势必最终导致出版的质量受到影响。所有资源传播的前提或核心是“文章质量”,文章本身质量好坏决定着读者对期刊的评价和兴趣。

对于传统出版的科技期刊如何在保证期刊质量及内容标准化、规范化的前提下,充分利用媒介载体,实现人力、内容、宣传全面整合,实现“资源通融、内容兼容融、宣传互融、利益共融”等全方位的媒体融合,更好地发挥学术期刊传播的权威性和先进性,是当前科技期刊管理者和编辑需要重视的重要课题[1-2]。

1 传统科技期刊的出版模式

1.1 科技期刊的人员构成

根据中国科技期刊发展蓝皮书(2017)报告(以下简称“蓝皮书”)显示[3],5 020种科技期刊中有57.2%的期刊是以编辑部为出版单位,其中大部分是非独立法人单位。且报告中显示,半年刊编辑部总人数集中在1-3人,季刊1-6人,双月刊4-10人,月刊4-15人。麻雀虽小,五脏俱全,以月刊和半月刊为例,除去主编、副主编等行政、财务职务人数,编辑部直接从事出版的编辑人数约4-8人,其中大部分是从事采编及编辑校对等工作。在5000多种期刊中仅有19.87%的期刊拥有专门的新媒体工作人员,人员比例只占到编辑部总人数的0-20%。

由此可见,对于大部分传统科技期刊而言,主要人员构成更偏向传统纸媒出版,注重出品质量。专职从事新媒体出版的单位较少,且专门从事人员的人员不多。

由于大部分编辑部身处高校或事业单位,一般以女性编辑从业人员为主,且由于人事调动困难等原因,编辑部在人员变动方面相对较少,人事自主权也较少;引入新媒体专业人员或新鲜血液的几率相对较少。

1.2 科技期刊的出版规定

“没有规矩,不成方圆”。规范化与标准化是树立科技期刊形象、打造科技期刊品牌的重要内容。作为发布科技新成果、传播科技信息的平台,科技期刊作也是贯彻执行国标、行标、规范的先行者和楷模。

国家先后多次发布出版物的管理规定,如《科学技术期刊管理办法》《出版管理条例》《期刊出版管理规定》《期刊出版形式规范》等等,就出版物规格、办刊业务范围、科技道德、刊物内容质量、语言文字和编校质量等多个方面提出了详细的规章准则[4-5]。

目前,仅中国科协科技期刊在参与审读时,所需要遵守的通用规范、标准有近30种,如《科技文献的章节编号方法》《通用规范汉字表》《信息与文献参考文献著录规则》《出版物上数字用法》《国际单位制及其应用》以及《有关量、单位和符号的一般原则》等等,这些均对期刊内容的表现形式进行了很详细的规定,包括四封、版权页、目次、论文编排格式、论文题目、摘要、公式、图表、单位、参考文献等。

另外,编辑在出版环节,如选题、组稿、审稿、编辑加工、校对、出版发行及稿酬发放等都有出版行业及内部的规范需要遵守。与此同时,科技期刊所在的行业标准,也是需要专业学术期刊遵循的。

对于传统科技期刊而言,在多重标准和规定的共同规范下,需要出版人员对期刊每一个环节都不能掉以轻心。而且,在编辑成长的“传、帮、带”过程中,这些规范的学习和应用往往成为编辑的看家本领之一。

1.3 科技期刊的传统出版流程

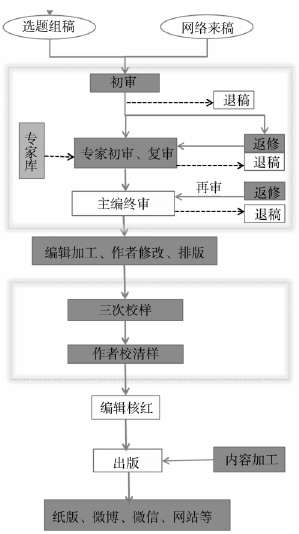

对于一般的学术性科技期刊,期刊的常规的出版流程如图1所示。稿件来源一般由网络自由来稿和选题组稿2个部分组成,但这2个部分来源的数量和刊登比例不同,依据期刊性质及收录情况有所不同。初审环节,大部分科技期刊采用的方式有编辑部初审、编委会初审或选题组稿委员会初审。评审环节一般由专家进行评审,经作者修改后复审,复审合格后提交主编或编委会终审。在稿件评审工作环节,编辑需要掌握热点及前沿点,了解行业各细分领域的专家,并对专家给出的专业意见及作者修改说明进行专业判断,给出自己的专业分析供终审参考。

图1 科技期刊常规的编辑出版流程

在稿件加工环节,需要编辑按照国家规范对稿件进行加工,包括期刊排版格式、图片处理及参考文献等多个方面。此过程中还需要与作者进行沟通并提出修改建议。

在稿件校对环节,需要校对人员按照国家的各项标准规范对稿件进行细致修正,包括语言文字规范、标点符号、量和单位、数字用法、标题及图形处理等各个方面。校对环节一般包含3-4校,经作者确认校对过程及清样后,责编或主编进行核红,最终确定出版。

对于规模较小的编辑部来讲,因受限于人员数量、体制及经费等影响,一个期刊往往只有2-3名编辑,编辑往往并行运转于选题、组稿、初审、复审、编辑加工、校对、出版等的每个环节,有的期刊甚至连编务都没有,编辑需要分担期刊运行的所有流程。

2 新媒体融合时代期刊的出版需求

2.1 新媒体融合的出版模式需求

2015年3月31日,《关于推动传统出版和新兴出版融合发展的指导意见》发布,为推动传统出版影响力向网络空间延伸、实现传统出版和新兴出版融合发展指明了方向。2016年2月19日,习近平总书记在党的新闻舆论工作座谈会上指出,要推动融合发展,就要主动借助新媒体的传播优势。

期刊的新媒体传播需求的不再是单一借助纸版的内容加工,在微博、微信、网站上进行简单的内容重复报道。新媒体融合环境下,在“内容为王”的时代,需要期刊保持深度挖掘、分析报道、综合指导的优势;融合复合型、全媒体出版传播技术和方式,根据终端内容呈现特点进行资源分类整合和形态多样化展示;传统出版流程由单线性转向立体化,实现出版传播能力与价值的持续提升,形成期刊质量提升的良性循环。

2.2 新媒体融合对编辑素质要求

首先,新媒体融合需要编辑具有创新学习能力。在新媒体环境下,文字、图片、声音、视频等多种媒介融合成为一种趋势,网络视频制作、微博、微信公众号、H5、CMS系统发布等,需要编辑掌握一定的网页制作、计算机网络知识、流媒体处理技术等[6]。对于传统科技期刊编辑部,在人员相对稳定的前提下,需要编辑不断学习新的技术手段和方法、融入编辑出版流程、调整内容产出模式。这对科技期刊编辑的专业水准、新媒体技能学习能力和敢于挑战、创新的能力都提出了较高的要求。

其次,新媒体融合需要编辑思维多层次化。一方面,由于新媒体的产品形态、运用方式与传统期刊出版有较大不同,需要编辑具有融合的新思维,能够在内容初始具有较好的统筹意识;另一方面,还需要编辑具有多层次、多角度、全方位的服务思维,在为纸介服务的同时,还需要为互联网服务、为读者和作者的个性化需求服务。从某种程度上来讲,还需要为出版单位的盈利模式服务。

3 传统科技期刊的新媒体融合建设

在新媒体融合的大背景下,在出版行业标准的严格规范下,在编辑人员相对固定且精力有限的前提下,传统科技期刊若想在新媒体方向取得一定的成绩,需要对编辑部多方面进行调整和改进。

3.1 规范出版流程,保证出品质量

有些具备足够规模的杂志社或期刊中心,专门成立了新媒体事业部和编校部门,让编辑能专注于质量提升。但对于单一作战且人力有限的编辑部:一是要努力组稿约稿,提升期刊学术质量;二是要严格执行出版行业标准,降低差错率,保证优质出品;三是要融合新媒体手段,做好宣传和实现借船出海。这种形势无疑会使编辑工作量增加数倍,对于期刊的长久发展来讲,这种超负荷工作模式必定无法持久。有些编辑部认为,过于精细的编校会使期刊在学术内容的传播速度和力度上大打折扣,且过于繁琐的规范会使作者产生反感,干脆放弃编校或进行外包。但这有悖于期刊出版规定,且细节质量得不到保证。提高质量是期刊编辑工作永恒的主题。在实践中不断积累经验,逐渐提高解决质量问题的能力,是编辑持之以恒追求的目标[7]。

在系列的编辑工作流程中,需要抓住期刊质量关键,对出版流程进行一定的细化和规范,提高编辑工作效率,保证出品质量。在出版流程方面,可实行流动责任制,以期或者项目为单元,轮流制定主要负责人和主导人,激发编辑的工作积极性。在编校方面,可以总结同行业期刊常见规范性问题,归纳出必须执行、常规执行和行业执行的编校标准,化繁为简。

3.2 引入先进技术,实现出版模式融合

在编辑部的稿件流程方面,可以利用数字化平台,实现稿件全流程网络化管理,借用数字化技术,代替重复性、技术含量低的工作,在某种程度上能增加编辑工作的成就感。在宣传、期刊数据显示度等方面,借助一定的数字平台和数据库公司,实现全方位多角度的数据显示。在办公室的日常管理中,可以将编辑部的成本预算、发行管理、行政、财务等方面管理智能化、系统化,降低了编辑的工作量,提高了编辑的工作效率[8]。在排版、印刷、发行等环节,可以进行外包,选择较高服务质量好的公司提升编辑部效率。

3.3 加大编辑培训,注重能力积累

新媒体融合下,需要编辑具备足够的专业水准、熟练掌握运用标准规范,在全面提升期刊学术质量的同时,还需要努力降低差错率。在人员有限的情况下,唯有培养人才,重用人才,才能留住人才,实现人才价值。

一方面,编辑部需要加大对编辑的基本业务培训,使内部标准达到一致,减少重复低耗工作时间,提高工作效率。另一方面,需要加强新媒体技术方面的培训,提升编辑综合能力素质,帮助编辑成长。与此同时,应该给编辑更多约稿、组稿、参加学术会议、访谈专家的机会,满足编辑的价值感且能有效提升期刊品牌效应。

3.4 建立奖励机制,维系工作动力

期刊编辑是一种特殊的工作,长年累月、日复一日从事着简单琐碎的系列工作,加上工作成果的隐蔽性,容易使人患上“疲劳症”,编辑容易丧失工作热情,产生惰性[[9-10]。

需要编辑部采用一定的奖励措施,如约稿奖励、工作量完成统计、优秀编辑证书以及组稿、宣传等特定项目奖励。需要制定细节且适应内部工作的奖励方式,维系编辑的工作热情和动力。

3.5 借用外援力量,实现期刊共赢

在这个创新意识增强、时代紧迫感加剧的年代,仅靠个人单枪匹马的战斗已经被淘汰,越来越多的人采用“取长补短,合作共赢”的策略。

期刊平台本身就是一个综合的平台,具备对外交流沟通的合作资源。在人力有限的情况下,编辑部可以与其它编辑部联合,在期刊宣传、资源共享、读者服务等方面开展共赢合作。此外,编辑部还可以借助行业专家,充分借助专家的专业水准,建立组稿委员会、青年读者会、专家咨询团等组织,协助期刊编辑部完成组稿、初审、终审等编辑业务;与此同时,编辑部利用自身的平台优势为专家提供会议咨询、行业动态及人脉互动等资源,实现期刊与期刊、期刊与专家之间的合作共赢。

4 结束语

综上所述,在人员、体制等受限的情况下,在系列编辑工作流程中,如何抓住期刊质量关键;如何权衡期刊质量提升与规范化;如何调整期刊运行模式,提高编辑工作效率;如何建立健全奖惩机制,激发新媒体融合运作的潜力,对编辑部的日常工作具有重要的实际操作意义。

5 参考文献

[1]任俐.媒体融合背景下学术期刊的发展[J].学术交流,2016(3):216

[2]严飞.科技期刊全媒体出版的互联网思维[J].编辑学报,2015,27(1):17

[3]中国科学技术协会.中国科技期刊发展蓝皮书(2017)[M].北京:科学出版社,2018

[4]李兴昌.科技期刊标准化规范化:成绩•问题•措施[J].编辑学报,1999,11(3):159

[5]杨新玲.科技期刊必须认真执行国家标准和规范[J].编辑学报,2014,26(增刊1):S142

[6]张铨.新媒体环境下网络编辑面临的向题与挑战[J].网络时代,2012(4):157

[7]王晓宇.关于提高科技期刊编辑工作质量的思考[J].编辑学报,2011,23(1):52

[8]佟笑,赵春杰,凌桂霞,等.基于网络技术的学术期刊编辑流程的创新探讨[J].价值工程,2015(7):209

[9]于涌,张积宾.科技期刊编辑人员职业倦怠及其影响因素[J].编辑学报,2004,16(6):309

[10]马争朝,刘国华.浅论期刊编辑的职业生涯和工作激情[J].甘肃联合大学学报(社会科学版),2013,29(5):119