【摘 要】为了客观反映与评价中国科技期刊刊群研究现状与热点,采用文献计量学方法,以中国知网CNKI数据库为数据源,对截止2017年12月31日国内刊群建设研究的文献进行分析与评价。对其研究的数量分布、主要研究机构、学科分布及基金来源、载文期刊分布进行分析,并评析研究热点。结果表明:研究成果总体呈上升趋势;主要研究机构集中在已经建立了刊群的单位;学科发展呈现出多学科互相交叉的特点;研究资助基金过少;载文期刊也不均衡。总结出国内刊群研究的内涵与优点、类型划分、国内外研究现状、机遇与挑战等几个热点,并提出了不足之处。

【关键词】期刊刊群;CNKI;文献计量学;研究状况;热点

科技期刊是学术交流、信息传播的重要载体与平台[1],其所发表的论文质量与中国科研水平息息相关。随着科学技术的快速发展,中国科研水平也在不断提高,那么论文质量总体呈上升趋势,目前我国已是科技研发、科研产出和科技创新大国。在世界顶级期刊上可看到我国越来越多科研成果,但由我国巨额经费投入所产出的成果却不在国内期刊发表,这已然是一种令人惋惜的怪象,究其原因主要是我国期刊影响力不够。我国出版期刊数量每年在逐年增加,2016年全国共出版期刊10084种,与上年相比,种数增长0.70%[2]。虽然期刊种类众多,但规模化程度不高,期刊质量也有待提高。

如今,期刊发展已向数字化转型,要想提高国内期刊的影响力和质量,期刊刊群的发展是必然趋势。期刊刊群在国外期刊界已是一种相当成熟和普遍的规模运营模式,但我国由于体制机制的原因,刊群建设仍然较慢。我国自20世纪末以来,就投入大量理论研究,主要进行了初步探索,集中在刊群建设的内涵和价值[3],在2010年以来则集中在体制改革和模式研究上。但目前没有报道利用CNKI数据库中收录的期刊刊群研究文献进行分析,因此该文以CNKI数据库为数据源,采用文献计量学方法,分析国内科技期刊刊群研究的数量、学科分布规律等,并对高被引论文进行研读评析,以期揭示我国科技期刊刊群建设的发展趋势,为提高国内期刊质量和影响力奠定基础。

1 数据收集与检索方法

中国知网(China National Knowledge Infrastructure,CNKI)目前为我国最大的文献出版商,收录了国内大多数研究成果,因此基于CNKI数据进行研究成果分析具有可靠性。为了确保原始数据的准确性,采用高级检索,以“期刊”并含“刊群”或者“期刊”并含“集群”或者“期刊”并含“集约”为检索式对主题进行检索(截止2017年12月31日),共检索到397篇文献,经过人工判读剔除通知类文章、小信息、与刊群研究无关的文献,最终得到文献255篇。以这些文献为数据源,利用Excel表对其数量分布、主要研究机构、学科分布及基金来源、载文期刊分布等情况进行分析。

2 研究成果计量分析

2.1 研究成果数量分布

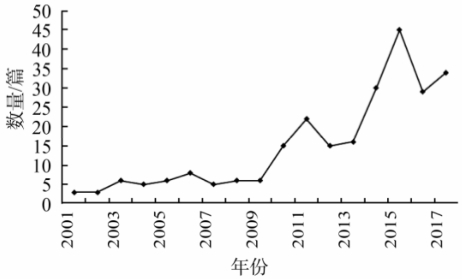

由CNKI收录的国内科技期刊刊群研究成果可以看出,1997年发表了国内第1篇论文,之后直到2001年才开始填补刊群研究方面的空白,由于出现断层现象,因此该研究从2001年开始统计研究成果。由图1看出,截止2017年12月31日,刊群相关研究的发文量随着年份增加表现为3个特点:一是2001―2009年发文量一直较少,平均每年发文量为5—6篇,这被视为我国刊群研究的探索阶段;二是2010―2013年发文量呈现先升后降又升的现象,小高峰出现在2011年,为30篇,且每年都不低于15篇;三是2014―2017年发文量的趋势同2010―2013年相似,但是发文量平均每年不低于29篇,2015年发文量最多,为45篇。造成这3个特点的原因是国内对科技期刊重视度随时间变化不同,从而研究成果产出有所差异。

截止2017年,国内科技期刊刊群建设的发文量总体呈上升趋势,表明我国对刊群建设的重视度越来越高。

图1 2001―2017年刊群研究成果的数量分布

2.2 主要研究机构

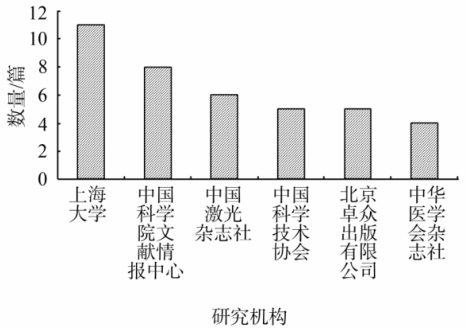

分析主要研究机构可以向同行展示科研实力和学术氛围的集中点,进而可以分析该机构在国内刊群建设领域的科研水平和重视度。科技期刊刊群研究的发文量排名前6位的机构分布见图2。研究发现,这些均是拥有多本期刊和多个期刊网,是以国际化、集群化为发展方向的出版机构,表明该群体在科技期刊刊群研究领域起着主导作用,是该领域的中坚力量。上海大学发文量最多,为11篇,上海大学既有13个期刊编辑部,也有师资力量雄厚的人文社科院,这些都是该大学进行期刊刊群研究的坚实后盾。

中国科学院文献情报中心、中国激光杂志社、中国科学技术协会、北京卓众出版有限公司、中华医学会杂志社均是中国科技期刊刊群建设的早期典型代表,因此这方面的研究也相对较多。

图2 2001―2017年刊群研究发文量排名前6的主要机构

2.3 研究学科分布及基金来源

从文献学科分布情况可以了解该研究领域的研究重点和方向。科技期刊刊群研究的文献横跨多个学科,其中出版学科的文献量最多,其次是图书情报与数字图书馆、计算机软件及计算机应用、科学研究管理、经济体制改革、新闻与传媒。如今是数字化时代,因此出版领域和计算机应用、数字图书馆等领域交叉且互相渗透,当然,目前要想大力发展刊群建设就必须进行体制改革,因此与经济体制改革学科也会交集融汇。

若某文献受到基金项目资助,那么该文献的学术价值就较高,对了解该领域的研究状况和趋势有一定指导意义[3]。我国科技期刊刊群研究受到基金资助的文献仅有10篇,占总研究成果的3.92%,其中受国家社会科学基金资助的文献最多,为4篇,这仅有的4篇文献对科技期刊刊群研究发展起到积极的推动作用。基金资助种类仅为6个,主要是国家社会科学基金(4篇),国家自然科学基金(2篇)、海南省自然科学基金(1篇)、河南省软科学研究计划(1篇)、中国科学院“西部之光”基金(1篇)、广东省软科学研究计划(1篇)。基金资助过少反映出我国对刊群建设还不够重视,国家需要进一步加强对我国科技期刊集约化刊群发展的扶持,以更好地激发研究学者的积极性和创造性。

2.4 主要载文期刊分布

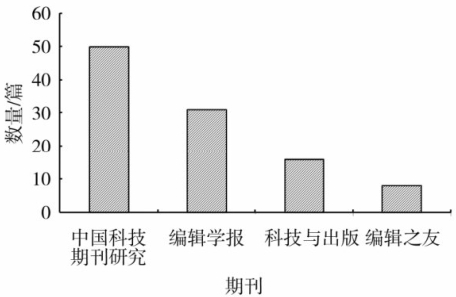

研究主要载文期刊分布能够更好地确定刊群研究领域的核心期刊,核心期刊是科技期刊中的精华,其刊载的论文代表了该学科领域的发展水平和动向[3]。从图3可以看出,载文量最多的期刊是《中国科技期刊研究》,为50篇,占期刊论文总数的19.61%,其次是《编辑学报》,为31篇,占总数的12.16%,《科技与出版》和《编辑之友》分别为16篇和8篇,分别占6.27%和3.14%。这4个期刊为编辑出版类重要期刊,也是CSSCI来源核心期刊,他们所刊载的刊群研究论文代表了我国刊群研究领域的水平。

图3 2001―2017年刊群研究的主要载文期刊分布

3 主要研究热点评析

3.1 刊群是期刊发展的必由之路

我国科技期刊总数多,但大多是单刊式分散经营。面临文化体制改革热潮、经济产业化冲击,我国科技期刊急需专业化、集约化和集群化建设。从国内外期刊发展现状来看,这才是科技期刊发展的正确道路。我国研究学者也在刊群建设初期对其理论研究进行了探讨。邢海涛[4]研究了国内外科技期刊的组织管理模式,认为我国科技期刊绝大多数产生于计划经济,存在着诸多不足,出版单位的经营规模与国外相比差距巨大,因此急需刊群建设发展;单刊不能做的事情刊群可以实现,因为刊群建设有太多的优势,比如资源共享优势、品牌优势、孵化新刊的优势、竞争优势和成本优势;因此国家应采取积极政策加快推进科技期刊体制改革,促进刊群建设。数字出版时代,要想提高我国科技期刊的国际影响力,刊群建设则是科技期刊发展的必经之路。沈爱民[5]提到了建设期刊航母才是我国科技期刊提升国际影响力的重要手段,我国科技期刊小、散、弱的现象是目前普遍存在的,我们缺乏与国际科技出版抗衡的期刊航空母舰;认为影响我国科技期刊发展的原因颇多,如人才队伍建设、数字化出版落后、政策导向等等,但最主要的是体制问题,那么在体制问题中,集群化是关键问题之一;因此推动我国科技期刊刊群建设,打造中国科技期刊的“辽宁号”,是我们期刊同仁的共同目标和责任。

3.2 刊群类型划分的重要性

刊群类型的划分是刊群建设的基础工作,只有针对各自期刊社特点,选对刊群类型,就可不断提高本刊的影响力。国外有多种类型,但是由于我国体制与其不同,不能照搬国外模式。

中国科技期刊出版单位目前仍然以小规模经营为主,集约化、规模化期刊改革仍十分缓慢,期刊刊群分类可以从经营权角度划分、从刊群规模划分、从专业性角度划分,可分成地域性期刊群、学会期刊群、数字化期刊群等等[6-8]。

王铮[9]总结了从经营模式来划分刊群,共分为五大类:学科专业刊群、专业学会或行业协会刊群、出版社(期刊社)或公司经营刊群、内容集成商刊群、网络聚合刊群,且需要通过不同路径来实现。各个学者纷纷研究各类型刊群的特点和不足,学科专业化刊群的建设需要借助数字出版技术。在国内外竞争和国内政策背景下要想成功,需要明确定位刊群建设的目的,注意扬长避短,达到可持续发展。

3.3 国内外刊群建设现状

为了借鉴国外刊群建设经验,我国学者对其研究较多。国外有几个知名的出版集团,比如爱思唯尔,他出版STM期刊2200种,占国际同类期刊总数的10%,并且每年还在新增。威科公司拥有超过1300种图书和1200种期刊,可通过数字平台检索和下载。自然出版集团(Nature)以主刊为品牌,发展多个子刊,全球拥有员工1500名。大学类出版社如剑桥大学出版社拥有330种学术期刊[5]。

我国科技期刊刊群研究主要集中在个案介绍和经验总结。陈钢等[10]主要研究了地方性预防医学学术期刊刊群的建设过程,提出了该专业学科刊群的建设模式,根据刊群特点,提出集群化发展,求同存异,优化优势学科,共享资源,分享经验。韩雪[11]针对1981年创刊的《读者》畅销不衰的原因进行了深究,认为《读者》顺应时代潮流,应对挑战,积极做出整改,逐步形成了以主刊为主的子刊刊群模式,这种具有特色的营销模式使《读者》在市场中占据了重要地位。陈留院[12]认为师范大学学报(自然科学版)在刊群建设方面拥有一定的基础和便利条件,并提出了通过同类聚合、差异办刊、资源共享等途径开展刊群建设,以提高其学术影响力。我国科技期刊刊群种类在逐年增多,刘远颖[13]对我国7个典型刊群进行调研分析比较,认为这7个刊群都起步较晚,其中中华医学会期刊刊群起步最早,也相对比较成熟的一个;并从基本情况、建设主体、规模与影响力、组织结构与运营情况、数字平台功能、刊群建设方式对这7个刊群进行比较分析。

3.4 刊群建设的挑战

我国刊群建设面临着各种问题和挑战,比如管理体制机制、数字化平台建设、经营权的归属、期刊的差异化竞争、刊群的品牌建设等。王铮[9]认为要想使期刊刊群可持续发展,需要从几个方面入手,如建设和维护刊群平台基础设施、主打品牌与多元化经营策略、培育产品开发和运营能力。我国刊群发展的现状仍然使人堪忧,虽然有多重模式但集约化程度偏低,虽然主要依托数字出版平台,但是只以信息服务为核心,且管理比较松散,难以发挥核心竞争力。

4 结论

目前期刊刊群的研究是我国科技期刊研究的重点之一。该文基于文献计量学对CNKI数据库中截止2017年12月31日刊群研究的文献进行了检索,精简之后获取255篇文献。刊群研究随着年份逐年上升,2015年发文量最多,为45篇;研究机构主要是以有一定科技期刊刊群建设经验的出版单位为主,发文量以上海大学为首;刊群研究出现了学科交叉的现象,证明我国在该领域的研究出现了多样化;但我国在刊群研究上投入的资助较少,今后应加强基金资助力度;主要载文期刊也较少,且分布不均匀。

国内刊群研究的热点主要集中在几个方面:内涵与优点、类型划分、国内外研究现状、机遇与挑战。但目前研究还有很多不足,应该兼并其他领域如经济学、管理学的研究成果,大胆提出未来刊群建设的最优模式;目前研究虽提出了很多有价值的理论,但较为零散,需要将其共性总结分类,提炼出具有代表性的模型;在海外研究方面,应该将其经验和我国体制相结合,找出适合我国科技期刊刊群发展的道路。

5 参考文献

[1]张晓林.铁肩担道义,妙手著文章[J].中国科技期刊研究,2014,25(2):187

[2]国家新闻出版广电总局.2016年全国新闻出版业基本情况[EB/OL].[2017-07-25].http://data.chinaxwcb.com/epaper2017/epaper/d6554/d2bd3b/201707/79781.Html

[3]阳富强,蔡逸伦,宋雨泽.基于CNKI源的人因可靠性文献计量学分析[J].人类工效学,2017,23(5):39

[4]邢海涛.集群化是科技期刊发展必由之路[J].编辑之友,2009(6):39

[5]沈爱民.顺应时代发展潮流打造中国科技期刊的“辽宁号”[J].中国科技期刊研究,2014,25(1):1

[6]乔晓东,曾建勋.中国数字化期刊群的形成与发展[J].中国科技期刊研究,2000,11(4):211

[7]陈恩满.中国期刊网振与中国数字化期刊群免费期刊主页对比研究[J].中国科技期刊研究,2007,18(6):994

[8]张建军.科技期刊群建设的若干思考[J].中国科技期刊研究,2014,25(7):873

[9]王铮.我国科技期刊刊群实现形态和路径研究[J].中国科技期刊研究,2015,26(12):1254

[10]陈钢,丛黎明.地方性预防医学学术期刊刊群建设与思考[J].中国科技期刊研究,2014,25(12):1529[11]韩雪.关于《读者》子刊刊群营销模式的探究[J].卷宗,2018(9):232

[12]陈留院.师范大学学报(自然科学版)学术影响力扩散路径研究[J].中国科技期刊研究,2018,29(5):436

[13]刘远颖.国内刊群建设现状及分析[J].数字图书馆论坛,2015(3):2