【摘 要】视频内容可作为科技期刊的增强出版材料,也可为科技期刊提供知识服务、传播科学知识的工具。但科技期刊视频内容创作中存在制作主体争议、投入产出比不明确、制作难度大和思路不明确等问题。本文以与科技期刊内容传播有共同特点的知识类短视频账号——“中科院之声”为例,分析其对科技期刊视频内容素材来源、时长控制、内容结构等方面的启示,提出科技期刊可借鉴“中科院之声”编辑与作者合作、控制视频时长等手段,突出重点、重视素材艺术性、以提问的方式延伸用户思维,制作出优秀的视频内容,讲好中国的科研故事。

【关键词】科技期刊;知识服务;增强出版;知识类短视频;中科院之声

《关于推动传统出版和新兴出版融合发展的指导意见》中明确提出,要“善加利用先进的传播技术和渠道,借力推动出版融合发展”。近年来,媒体环境不断变化,原本热门的微信公众号、微博等社交媒体受运营团队政策调整、用户新鲜感下降、隐私保护等因素影响,指标增长呈现疲态。而以抖音、快手等为代表的短视频平台却迅速兴起,截至2018年6月,抖音的日活跃用户达到1.5亿人次,短视频平台正成为大众了解世界的新平台[1]。

科技期刊从业者早就意识到视频内容的优势,文献[2-4]分别从医学手术视频对医学论文的显示度和传播度提升、学术文章附作者讲解视频二维码的推广价值等方面进行分析。科技期刊视频内容也被认为是科技期刊知识服务体系的一部分[5],在培养作者、促进学术交流和成果转化[6]等方面发挥作用。中国科技期刊在视频内容方面有一些积极的实践探索。如中华医学会系列杂志的视频发布平台“医学新视界”共上传了532个视频,内容丰富,但受制于时长和受众群体,视频播放量不高。《地质力学学报》制作了动画形式的科普视频[7],但制作成本较高。

总体来说,大多数科技期刊对视频内容的探索还处在观望状态。科技期刊可能存在以下顾虑。

一是视频内容制作主体存在争议。多数科技期刊编辑认为应由作者制作,编辑仅负责审核和上传,但该模式存在作者积极性不高及录制的视频不符合要求等问题。

二是成本问题。专业视频(动画)制作公司的投入资金和沟通成本高昂;若由科技期刊自行制作,则会大大增加编辑工作量。

三是效果问题。视频内容对科技期刊来说是新鲜事物,缺乏经验借鉴,因此产出视频的质量难以保证,受众反馈无法预知。且视频内容的直接引流效果逊色社交软件许多。

针对上述问题,本文以“中科院之声”短视频账号(以下简称“中科院之声”)为研究对象,首先阐述“中科院之声”发布的短视频与科技期刊视频内容之间的关联性,进而分析“中科院之声”短视频的整体情况和制作特点,并结合科技期刊的实际情况分析其启示,以期消除科技期刊从业者的顾虑,帮助他们更好地进行视频内容创作和传播。

1 案例选取缘由

知识类短视频是指以分享知识为目的、以知识讲解为内容的短视频。知识类短视频的目的、内容与科技期刊的视频内容较为吻合,其制作和推广经验对科技期刊有启迪作用。截至2018年底,抖音关注者超过1万人的知识类账号发布的短视频累计播放量超过3388亿[1],这充分说明了公众的需求和肯定。笔者在对这些优秀的知识类账号进行调研后,选择“中科院之声”作为研究对象,主要是基于如下原因。

第一,科技期刊的办刊宗旨、产出内容和服务对象与“中科院之声”较为相似。“中科院之声”(抖音/快手双平台)是中国科学院(简称中科院)的官方账号,中科院是中国自然科学最高学术机构,承担着产出科研成果、传播科学知识的任务,中国科技期刊的办刊宗旨与中科院的职责任务一脉相承。中科院主办了许多优秀科技期刊,中国科技期刊也发表了许多中科院的重大成果,两者宣传内容上有重叠之处。中国科技期刊的读者、作者大部分也包括在“中科院之声”的服务对象中。

第二,“中科院之声”的发布内容丰富多样,可为多学科、多类型的科技期刊借鉴。笔者对其短视频内容进行统计分类,并将每个分类与科技期刊视频内容发生关联的部分列于表1(本文中“中科院之声”各数据截至2019年5月8日)。

表1 “中科院之声”发布视频内容分类及其与科技期刊的关联

| “中科院之声”发布视频分类(个数) | 可与科技期刊视频内容发生的关联 |

| 生命科学类科普(22) | 生命科学类或综合性科技期刊进行科普 |

| 地球科学类科普(9) | 地球科学类或综合性期刊进行科普 |

| 技术科学科普(10) | 技术科学类期刊或综合性期刊进行科普 |

| 最新研究进展(7) | 综合性期刊的非学术栏目或最新研究进展专辑宣传 |

| 中科院形象宣传(11) | 各科技期刊主管/主办/理事会/重点支持单位宣传 |

| 节日/庆典/纪念日(24) | 各科技期刊与其对应学科相关的纪念日(如“世界气象日”“中国航天日”) |

| 科学人物/事迹宣传(8) | 各科技期刊主编/编委/学科代表性人物,优秀论文作者宣传 |

| 科学实验(4) | 支撑科技论文结构的科学实验原理、过程解析 |

| 科研生活(3) | 研究团队介绍/论文选题、研究和撰写过程 |

第三,“中科院之声”系列短视频在短时期内取得了非常显著的传播效果,其选题、制作、发布和推广方式都可为科技期刊提供经验。“中科院之声”创建于2018年9月,第一个短视频发布于2018年10月,在不到一年的时间里,积累的粉丝数为75.6万(抖音+今日头条)和20万(快手),共发布98个视频,累积观看量为2064.6万次(抖音)和6879万次(快手),累积点赞数为92.3万个(抖音)和234.4万个(快手)。

第四,“中科院之声”发布的短视频时长均在1min内,最短的仅为17s。短时长和高播放量说明“中科院之声”不仅在内容选择和制作思路上具有亮点,且制作成本控制得当,低投入、高产出的成功模式为人财物资源有限的科技期刊提供了重要借鉴。

2 “中科院之声”知识类短视频内容和亮点分析

2.1 “中科院之声”视频内容总体分析

截至2019年5月8日,“中科院之声”共发布短视频98个,全部为知识类短视频,视频时长均在60s以内。视频发布频率一般为一周2—3个,发布时间一般为早8点或晚5点左右。稳定的发布频率、丰富的知识内容和较短的时长能够培养用户的观看习惯,增长用户知识,提高视频完播率,有助于扩大影响力。

表1中显示,“中科院之声”发布视频内容中,“节日/庆典/纪念日”分类下发布的短视频最多(24个),其次为生命科学类科普(22个),反映科技工作者科研生活的最少(3个)。在数学物理类、化学类、信息技术类科普等学科上,“中科院之声”尚未产出相关短视频。原因可能包括以下几点。

一是“中科院之声”进驻短视频平台时间不长,内容尚来不及完全涵盖中国科学院所有学部;不同学科的重大科研成果产出和科普难度不同,账号创立初期,为了积累粉丝获取关注,多选择国民关注度高、产出成果多、科普难度小的学科进行宣传。

二是如中科院物理所等已入驻短视频平台且取得了不俗的成绩,为了避免重复宣传,暂不制作此类短视频。

三是在“科学实验”分类中包含了许多空缺或者交叉学科的科普,如“碘钟反应实验”等。

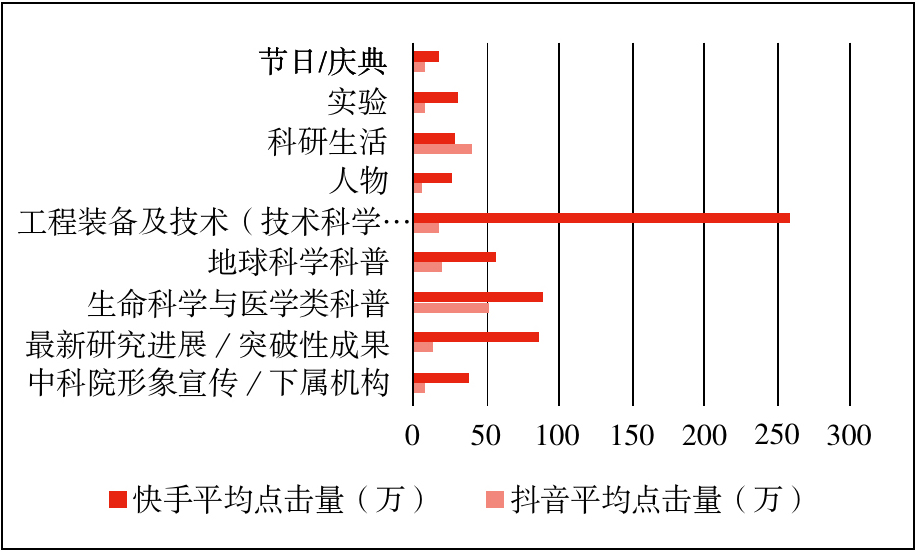

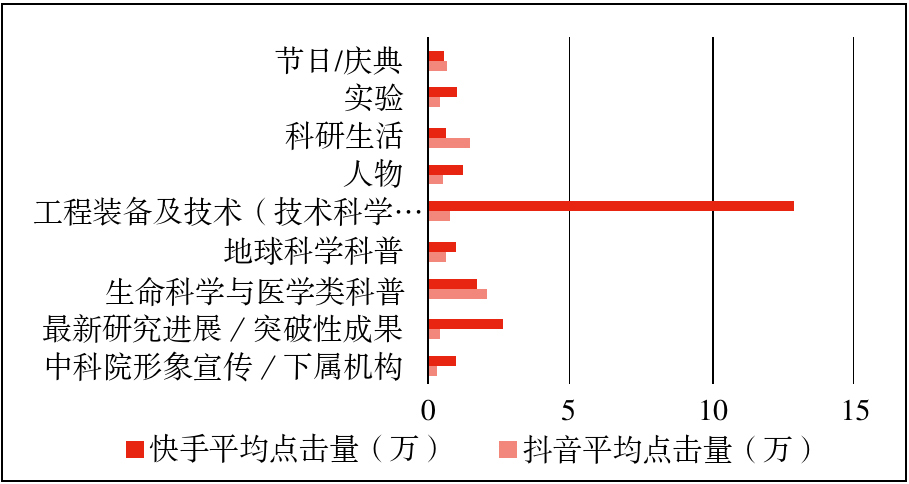

同时,笔者统计了“中科院之声”各个类别短视频内容的平均指标,如图1所示。图1中快手上的点击量和点赞数远远高于抖音,这主要是由于快手创办时间长,积累的用户量大,因此指标更高。在同一平台上,各类别短视频的平均点击量和平均点赞数的趋势基本一致,说明播放量多的视频观看者的认可度也大。在快手上最受关注的内容是工程装备及技术方面的科普,其次为最新研究进展/突破性成果。抖音上则依次为生命科学与医学类科普和科研生活。虽然两个平台上最受关注的内容不尽相同,但这些内容在两个平台上的表现均较亮眼。可以认为,这几个方面的知识由于在社会公众的日常生活中更为常见(工程装备及技术)、与社会公众的自身健康和利益息息相关(生命科学与医学类),与社会热点和主流媒体宣传有所重合(最新研究进展/突破性成果),满足了公众对科研工作者日常生活的好奇,拉近了科学家和公众的距离(科研生活),因此更受关注。

(a)平均点击量

(b)平均点赞数

图1 “中科院之声”短视频内容平均指标

2.2 “中科院之声”指标最高视频特点分析

在新媒体环境下,表现突出的内容在经过广泛传播后会起到明显的“吸粉”效应。因此,笔者统计了各个分类中点击量最高的视频,列于表2。

表2 “中科院之声”各分类点击量最高的视频

注:同类型指标最高的视频标题中第一行为抖音数据,第二行为快手数据,若视频相同则合并为一行。| 视频类型 | 指标最高的视频标题(点击量/万) | 时长/s | 素材来源 |

| 中科院形象宣传/下属机构 | 中科院那些你知道和不知道的(17.6) | 59 | 院内纪录片、电视台节目 |

| 来,感受一下井盖“碾压”智商(181.3) | 57 | 研究所资料、外部网站 | |

| 最新研究进展/突破性成果 | 不久前,在地球上最深的海沟,有一群人正在捕鱼(27.9/525.4) | 58 | 研究所资料 |

| 生命科学与医学类科普 | 长假带你逛花园 今天介绍“塑料亲情”(312.6) | 43 | 研究所资料、编辑手绘 |

| 长假带你逛花园 今天介绍“巨魔芋”(503.7) | 17 | 研究所资料 | |

| 地球科学科普 | 黄河入海口三十年的变迁(42.0) | 29 | 研究所资料、外部网站 |

| 建个大机场有多快?(159.2) | 40 | 微博、外部网站、研究所资料 | |

| 技术科学科普 | 近日,有一面国旗插在了6000米深的海底(48.0) | 57 | 研究所资料 |

| 长假打算去北极圈吗?这有个……(1358.3) | 34 | 研究所资料 | |

| 科学人物/事迹宣传 | 纪念郭永怀院士逝世50周年(19.4) | 60 | 电视台节目、研究所资料 |

| 郑儒永院士捐赠毕生积蓄设立奖学金(84.6) | 38 | 编辑现场拍摄、外部网站 | |

| 科研生活 | 量子实验室里都有啥?(90.0) | 60 | 研究所资料 |

| 科考船上的江湖是什么样的?且看“深海一声笑”(37.2) | 59 | 研究所资料 | |

| 科学实验 | 像北极光一样炫的沉淀实验(18.0) | 56 | 研究所资料 |

| 你见过“声音”吗?(60.5) | 38 | 研究所资料 | |

| 节日/庆典/纪念日 | 缅怀2018年逝去的16位中国科学院院士(51.5) | 36 | 中科院官网专题 |

| 2018年为中国科学院大学成立40周年(122.1) | 52 | 研究所资料 |

通过分析可以发现,这些指标最高的视频内容有如下共同点。

(1)内容合理、趣味编排是短视频取得高指标的关键。指标最高的短视频中没有使用动画技巧的,大部分只是精心选择的素材和解说的场景切换,制作难度不大,但同样达到了很好的效果。这说明了解网络环境下受众喜好,善于将科学原理进行通俗解释的科技编辑也能制作出受大众欢迎的短视频,效果更胜专业的动画制作公司。

(2)视频素材大多来源于中科院及其下属科研院所,能有效保证素材的准确性和可靠性;现场拍摄和外部素材较少,在确保版权的基础上极大地减少了工作量。

(3)视频时长短,中心明确,开门见山,编排紧凑,基本上每3s变换一个场景,满足短视频的“短、平、快”特点,以此不断地刺激用户好奇心,吸引用户观看完。

(4)内容细节上大多注意了以下几点。

①使用口语化的语言,特别是网络流行用语,如“碾压智商”“重口味”“塑料亲情”。

②视频内容亮点突出,成功吸睛,如“最深的海沟”“6000米的海底”。

③精准把握热点,选择了公众最感兴趣的内容,如“量子实验室”“科考船”。

④选取合适的配乐和文案,或活泼或震撼,配合视频内容达到好的效果。

3“中科院之声”知识类短视频对科技期刊的启示

前文分析表明,“中科院之声”系列短视频的成功,是在充分了解流行短视频平台的特点和用户观看习惯的前提下,精心选取内容,提炼核心知识点,展示切合主题的素材,配合一定的制作技巧,将复杂、严肃、抽象的知识紧凑、活泼、通俗地传达给受众的结果。其准备制作过程及对成本的控制都对解答科技期刊视频内容的困惑有帮助。

3.1 “合作共赢”——素材的来源性启示

素材的来源性包含两个方面的内容:一是选题素材;二是内容素材。

选题素材方面,2.1节分析显示,与社会公众的日常生活和自身利益相关性大的科学知识,引起主流社会关注的重大成果,满足公众好奇、拉近科学家和公众距离的实验生活等内容容易激发用户共鸣。因此,科技期刊可从这些方面入手制作科普和解说性短视频,以达到较好的效果。

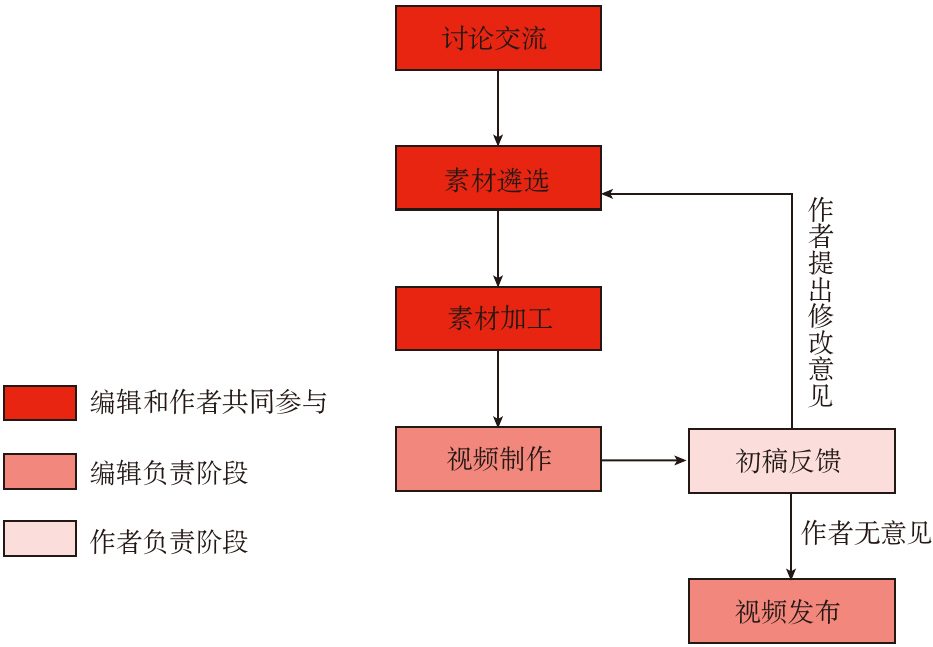

内容素材方面,“中科院之声”采用科研院所提供现成素材,或编辑主动策划选题及视频内容,科研院所寻找或拍摄选题相关素材方式从科研院所获取视频素材,之后编辑制作剪辑视频,既保证了内容的准确性,又缩短了编辑收集资料的时间,这种方法可被科技期刊借鉴。即作者相当于科研院所,提供素材和大体思路,编辑负责与作者讨论修改并制作视频,具体分工协作的流程见图2。

图2 科技期刊收集素材和制作视频流程

编辑通过和作者就视频结构和呈现内容进行讨论的方式来提高作者的积极性,采用由编辑和作者共同对素材进行加工的方式来保证素材的可靠性和趣味性,将可视化的成果提交给作者反馈来激发作者的成就感和责任感,“合作共赢”,实现科技期刊视频内容素材获取的同时,保证视频内容的准确性和切合性,增进编辑和作者之间的交流。

3.2 “删繁就简”——视频的轻量化启示

短视频定义出现以来,其最大时长一再变化,从原来的6min到3min到1min。相关研究表明,视频长度直接影响用户对视频内容的接受和参与程度。Microsoft的一项有关手机和社交媒体对人们注意力时长和质量的影响的调查显示,2000年人类平均注意力时长为12s,2015年则为8s[8]。这可能与繁忙的现代社会中大多数人只能利用碎片化时间学习的现状相关。

“中科院之声”发布的短视频时长都在1min以内,表2中“黄河入海口三十年的变迁”时长仅为29s。为了控制时长,该短视频放弃了众多概念性和解释性的内容,仅用不同时间段的卫星遥感影像来对黄河入海口进行直观的展示,给用户留下深刻的印象,也树立了“可以利用遥感影像来进行同一地区不同时段变化检测”的科学观念。

由此可见,从“长”到“短”的变化,并不是视频长度的简单缩短,而是通过确立中心内容,删去一些相关性不强的解释性内容,在有限的时间内,加深观看者的理解和记忆。对科技期刊来说,可以通过与作者的讨论,选取论文最吸引人的部分,由点及面地进行解读。对于特别重大的成果,可以将成果分解为几个知识点分别制作短视频,制作一个系列,以保证清楚地说明每一个问题。

这种做减法的方式不仅能够降低视频制作的时间成本和难度,更重要的是让观看者以最小的时间成本接触到这个领域或这位作者最精华的内容,并引导观看者更用心地去阅读学术论文。无论是微信推送还是短视频,其本质都应是浅阅读,我们需要利用浅阅读的指引来促进读者/观看者更好地理解论文内容,以促使其获得良好的深阅读体验,与此同时扩大学术论文的传播力。

3.3 “庖丁解牛”——内容的结构性启示

“麻雀虽小,五脏俱全”。虽然在制作上短视频比长视频要简单,但短视频的结构性往往比长视频更分明。如“中科院之声”的“江浙沪为什么包邮”短视频,首先展示常见的淘宝购物场景,紧接着提出问题“江浙沪为什么包邮”,然后给出“不透水面”概念,对该概念进行解释,得出“不透水地表丰富的地区,大多都是人多、车多、路多的地区”的结论,再通过不透水地表图这一科学成果直观地展现江浙沪地区密集的不透水面,使观看者明白便利的交通、低廉的运输成本是江浙沪地区包邮的原因。

因此,可将科技期刊视频内容的结构大致设为:提出问题(常见的普遍现象,激起观看者了解的欲望)——给出科学解释(一般较为抽象,含有专业术语,观看者信服但不理解)——解释科学术语(直观的科学素材展示加通俗化的解释)——介绍科学成果(基金、专项、论文等)。较强的结构性和逻辑性是科技论文的优势之一。科技期刊可以很好地利用这一点来设计短视频的结构。

3.4 “回味无穷”——知识的延伸性启示

科技论文的发表不是科学研究的终点,而是新的起点。因此,科技论文和科研成果一样具有延伸性。这种延伸性表现在科研成果转化应用于国民生产,也表现在提出新的科学观点供其他研究者论证、质疑或者传承上,还表现在对经典论文的研究思路、研究方法的理解和活学活用上。

对科技期刊而言,在制作与学术论文相关的短视频时,可以精心选择兼具科学性和艺术性的素材,激发观看者对学科和科学的热爱,使其回味科学原理甚至重置实验。同时,应适当重视论文的“结论与展望”部分,通过邀请作者讲解或者素材展示,达到启迪观看者改变观念(erase)和动手参与(do-it)的目的。有心的科技工作者会根据短视频中提出的问题主动延伸思路,探索和实践。如“中科院之声”不仅通过有趣的实验激发广大受众(尤其是年轻用户)探索科学的热情,从而达到“点亮兴趣、扩展边界”效果:也通过提出问题的方式来启迪受众:如“世界腐蚀日”短视频分为上、下两集,上集主要介绍腐蚀的危害,结尾启发读者进行逆向思维,下集则介绍腐蚀的益处,上、下两集起到互相延伸的作用。

此外,“中科院之声”发布的中科院形象宣传、节日/庆典/纪念日、科学人物/事迹宣传类的短视频同样受到公众的认可,此类内容应引起科技期刊的重视。在“讲好中国科学故事”“创办世界一流科技期刊”的大环境下,可制作此类视频,配合专辑、专栏、学科相关的纪念日来讲述科学故事,弘扬科学精神,树立科技期刊的品牌形象。当技术成熟、粉丝积累到一定程度后,也可用此思路来制作推广性质的视频,为科技期刊的市场化添砖加瓦。

4 结语

对科技期刊而言,视频内容可作为增强出版的材料,帮助读者更好地理解科技论文的内容。阅读体验效果更好、时长更短的视频内容能够提高科技论文的增强出版质量,使论文的学术价值得到更好的延伸。在科技期刊普及科学常识、提供知识服务、树立品牌效应等方面,短视频更有着得天独厚的优势。本文通过对“中科院之声”系列短视频进行统计和分析,首先为科技期刊选取何种内容来进行视频制作提供了思路;其次针对科技期刊从业者有关视频内容的几个困惑给出了解答:通过作者与编辑合作的方式提高作者和编辑的积极性,对视频时长的控制减轻视频制作的工作量,对结构的梳理和调整以突出重点,强调科学的艺术性和提出问题来延伸观看者的思维等。

短视频时代已经来临,如何将其“短、平、快”的特点与科技期刊权威、丰富的内容资源相结合,更好地提供知识服务,传播科学知识,树立品牌形象,值得科技期刊从业者重视和思考。然而,这一切实践需要优秀的编辑完成,优秀的编辑人才是科技期刊产出优秀视频内容的关键。科技期刊需重视并积极培养对科学传播和新媒体环境感兴趣的科技编辑,并为他们创造积极的工作氛围,方有可能加速优良视频内容的产出。

参考文献

[1]字节跳动平台责任研究中心,清华大学新闻与传播学院,中国科学报社.知识的普惠 短视频与知识传播研究报告[R/OL].[2019-03-10]..

[2]李鹏,卜延明,夏爽,等.视频技术在中华医学会系列期刊中的应用[J].中国科技期刊研究,2016,27(3):292-295.

[3]占莉娟,陈晓峰.学术文章附作者讲解视频二维码的推广价值及注意策略[J].科技与出版,2017(11):97-103.

[4]刘冰,沈锡宾,李鹏,等.中华医学会系列杂志媒体融合发展实践[J].中国科技期刊研究,2015,26(11):1166-1170.

[5]沈锡宾,刘红霞,李鹏,等.数字化环境下中国科技期刊知识服务模式探析[J].编辑学报,2019,31(1):11-16.

[6]盛怡瑾.可视化在科技期刊出版中的应用[J].中国编辑,2018(11):72-77.

[7]地质力学学报.页岩气之爱你没商量[EB/OL].[2019-02-01]..

[8]Gavin B,Nasreen J. The Knowledge Translation Toolkit:Bridging the Know-Do Gap:A Resource for Researchers[M]. Sage India:IDRC,2011:78.