【摘 要】在人工智能的浪潮下,我国出版业的转型虽备受瞩目,但却缺乏对标西方的前沿观察与经验总结。鉴于此,文章将目光投向美国出版业,在解读西方行业动态的基础上发现:“人工”逐渐成为“智”媒转型的行业砥柱,而“智能”则成为“类”人化发展的驱动力量。这直接带来了以美国为转型前沿的西方出版业正在用品牌的逻辑重塑出版平台、用计算的逻辑细分编辑行为,并最终促成“人工”与“智能”双向协同的转型结果。浪潮之巅,这种转型也启发着我国出版业:技术应帮助编辑“减负”、平台应协助用户“缩聚”以及建构出版与发行协同的生态圈层。

【关键词】人工智能;新媒体;出版业;转型;启示

根据路透新闻研究所(Reuters Institute for the Study of Journalism)发布的《2018年数字新闻报告》显示:《纽约时报》的数字付费收入较之往年增长近50%,全球订阅人数已接近千万。[1]同时,《华盛顿邮报》也因订阅人数翻倍的成绩而备受瞩目。这一定程度上意味着西方出版业“从一个平台向另一个平台内容迁移”[2]的转型成功。有意思的是,这一报告在衡量诸如“假新闻”“应用程序”“平台数字化”等细节时,不约而同地指向了人工作用与智能平台间的互动,而非仅是强调技术革新。

1 人工智能:推动出版转型的力量

人工智能(artificial intelligence,AI)在渐渐变革着新闻出版业已是不争的事实。目前,国内新闻学界普遍将人工智能视为“一种颠覆性技术”[3]和“全方位变革”[4],研究也以分析其带来的诸如“误导性信息”(disinformation)、“人机协作”(man-machine cooperation)、“深度假新闻”(deep false news)等现象为主。但就出版业而言,人工智能的研究还依旧停留于模式创新、学理建构、路径探讨等维度,缺乏具有在地性的经验研究和跨区域视野的对比研究。更为关键的是,新闻业以内容生产为导向,而出版业则以传播媒介而载体,两者虽有交叉,但“在后人类的未来时期,人类与机器应是一种混杂状态”[5]的背景下,人工智能在出版业的运用不仅应与新闻业有所差异,而且应有自身独特的方式与逻辑。

1.1 理解人工——“智”媒体转型的行业砥柱

这种独特性首先表现在对于人工的使用方式上。比之人工智能下新闻业“劳动—知识—权威”[6]的框架性转型,出版业更多依托于工作形式的变革:老牌纸媒《华盛顿邮报》建立技术团队(“Red”)精准推送内容与广告,技术扶持下的编辑工作增加了页面优化与广告跟踪等新任务;付费墙下的《纽约时报》同时发力垂直领域,强推用户订阅,编辑被要求成为该领域内容、用户、话题等的“管理员”;网站Msnbc.com干脆正式设立Community Editor岗位,要求编辑24小时在线工作,以满足平台受众海量的信息需求[7];《赫芬顿邮报》旗下的新型平台Huff Post RYOT要求编辑熟练掌握多种跨领域技术,以适应对虚拟现实文本的编写、剪辑、美化等;由于出版业自身技术开发能力较弱,在必然依靠外部技术资源的条件下,编辑往往承担起购买技术服务、营销自身品牌、拓展用户需求等的市场性任务,并间接导致了人工智能浪潮下《华盛顿邮报》的“贝式”转型、《卫报》的付费“捐赠”和《华尔街日报》的内容“定制”等。

纵览美国主流媒体的出版转型,不难发现的是人工(如编辑、记者等)依旧充当着相当重要的角色——就目前而言,人工仍然是出版业中“新闻劳动”(journalistic labor)的主体,发挥着内容生产、信息传递、影响公众、职业塑造等的主要作用。与此同时,人工智能又以增加或变革编辑们的工作方式来推动出版媒体转型,从中既显见编辑群体在诸如全网数据监测、正则表达式匹配、系统分布式抓取、HTML元文件分析等技术维度的进阶,又隐约可见对“智能性”出版生态的逐渐再造。

1.2 理解智能——“类”人化发展的驱动力量

这种“智能性”被定性为“机器认知人类思维和偏好的能力能够相互作用,推动实现自我进化”[8]状态,即强调机器在自我发展中的“类”人化过渡。实际上,这也正是人工智能引发新闻出版业变革的另一种力量。这种“在人类活动的所有领域中,不断地对数以亿计的微观活动进行自动认知”[9]的技术,正在以计算视觉、机器学习、情境感知、协助过滤等形式引发着出版业的变革。

我们看到:《纽约时报》的“Story X”实验室仅有6人,却能全面推进计算视觉、人机交互和混合现实的实现,并诞生出诸如“2020”项目、“Fine Line”系列等人工智能作品;Facebook和Netflix在进行页面编辑时,则开始采用“Spiral”“Realtime Machine Learning”等个性算法来实现筛选和推送,解放编辑人力并实时完成机器的自主更新;与此同时,“国际上的科技医药专业出版领域已将‘智能解决方案’视为下一个尖端领域”[10],老牌的牛津出版社旗下的“牛津在线手册”(Oxford Hand-books Online)就以“在线评议”的形式来强化了信息平台与客户的互动,从而“智能性”地革新了编辑的工作形式……除此以外,《卫报》的作品“Fierstorm”、《华尔街日报》的作品“Discover”以及NowThis、Facebook和Twitter平台上编辑的大量短视频、秒拍视频等均已采用了智能技术,呈现出逐步脱离人工的“人机共生”和“自我进化”的特征——比之新闻业以“机器写作”和“算法推荐”为技术亮点,出版业的转型更像是在数字平台与编辑秩序的重构基础上,引起的文本呈现、编辑方式以及用户互动的变革。

2 美式创新:平台、秩序与双协同

更进一步地追问:除了上文中那些斑驳浮现的作品,这种变革在出版业中是如何深层实现的?又带有着何种特征?为了更好地回答,笔者将目光投向美国已转型成功的老牌纸媒,试图理解人工智能浪潮下出版业独特的创新逻辑。

2.1 作为品牌再造的数字化出版平台

人工智能的发展与技术转型密切相关,而后者恰恰是传统出版业的薄弱之处。即使是已成功运用到《纽约时报》上的“付费墙”(pay walls)、《卫报》的“电子论坛”(E-Forum)以及各大报纸的APP平台等,其应用系统也多由中小型公司以外包形式完成,而这些智能技术则相对落后于行业整体水平。之所以会有这样的结果,一方面是因为大型公司对出版这一局部市场的忽略,就算有着Oculus公司与《得梅因记事报》(《Des Moines Register》)共同推出的Oculus Rift显示器、谷歌公司配合《纽约时报》推出了的Google Cardboard设备等的先例,但这更多属于大型公司的市场试水行为,而非具有规划的行业行为;另一方面也来源于作为外包的中小型公司对于出版行业的陌生——出版业整体以优质的内容最为外界熟知,但在支撑出版业优质内容的生产过程中,智能技术究竟能够起多大作用成了外界的困惑之处。故而,“面对动荡不明的新闻出版行业前景,中小公司也不愿针对行业应用做过多的研发投入以提升数字化应用水平”[11]。

这种困境之下,做出匹配出版实际状况且具有一定水准的数字化智能平台就成了转型的关键之一。目前,这种平台以《华盛顿邮报》自行开发设计的“Arc Publishing”系统最为突出,且被广泛应用于《洛杉矶时报》《环球邮报》和西方的一些区域性报纸,其具体模块见表1。

表1 数字化出版平台“Arc Publishing”的结构组成

| 支撑模块 | 相关功能 | 优化作用 | 应用缺陷 |

| WebSked | 用于确定选题、规划版面、协调内容的排定周期等 | 提升出版流程速率,降低流程出错率 | 技术兼容度 |

| Anglefish Goldfish | 按照不同标准管理图片和视频素材 | 增加与协调视觉元素与文字等的匹配度 | 储存空间 |

| Ellipsis | 快速新闻的编写,支持多作者同步写作与配合 | 提升出版生产、效率等方面的协同 | 语言转化 |

| Loxodo | 追踪用户网页端、移动端使用习惯等 | 提升传播效果、明确定位用户使用习惯等 | 隐私泄露 |

| Bandito | 测试标题效果、感知度等 | 提升“屏读”、碎片化趋势带来的阅读体验 | 测试精准度 |

| Darwin | A/B通道测试,自动为文章选择最合适的标题与图表 | 提升文章版面美感,增加受众选择概率 | 美感设计 |

值得关注的是,这种由不同功能模块组成的“Arc Publishing”系统实际上是一种独立平台,《华盛顿邮报》开发与优化后,将其售卖到美国、加拿大、法国等报业集团,使全球直接受益于“Arc Publishing”系统的读者接近3亿。可见的是,其已然成为智能性出版平台中的典型品牌,虽有其他公司各自的云平台(Cloud Platform)、Zeus模块等类似产品,但都无法达到前者独当一面的作用。老牌纸媒以品牌塑造的方式来打造,建立符合出版行业自身使用特点、运行规律等的数字平台,正在成为智能转型的深层逻辑之一。

2.2 作为计算秩序的精细化编辑行为

这种智能平台之所以能够成为数字化浪潮中的品牌,很大程度上是因为其符合出版行业特点与运行规律。那这种“特点”和“规律”又是什么?笔者认为,其“特点”在于很大程度上以计算的秩序(如精密匹配的生产过程、可量化呈现的文本方式、可追踪的读者反馈等)来精细化编辑行为,同时又能提升出版行业公认的如选稿、编写、改动、校对等“规律”的运行效率。这种计算秩序的创新之处在于:既不会完全脱离大部分编辑熟悉的工作规律和流程,又修补了传统编辑在“链式”过程(如“三审制”等)中所出现的流程沟通不畅、排版效率低下、角色定位模糊等一系列问题。这些问题即使在数字化出版过程中也依旧存在,甚至出现了“控制话语机制及角色转换”[12]、“无序性传播”(disordered communication)等变种。就出版业的应用而言,人工智能还不能完全等同数字化——比之数字化给予编辑群体的功能性转移,人工智能似乎更像是对编辑行为的一种“精细划分”,即通过程序精算来细分编辑在版面、周期、内容、流程等方面的作用。故而,其更应该被理解成一种对出版生产力的持续性释放。

例如,“Arc Publishing”系统从2014年应用至今,其早已不局限于管理付费、内容分发等,经过5年的累积,已然形成了一个可以自行收集分析受众阅读习惯、内容、趋势等的智能数据库,将《华盛顿邮报》的人员解放出了编辑室,从而有更多时间开展企业合作、拓展社交网络等;《纽约时报》运用智能算法,在前期建构的垂直领域中形成了“新闻订阅+非新闻赠送”的模式,虽然全面展开了诸如天气算法、智能生活、虚拟游戏等数十种跨领域应用,但编辑却不再进行私下的个性化推送,而是根据后台云计算数据将其归拢,展开群体性的智能推送;《环球邮报》(《The Globe and Mail》)、《纽约每日新闻》(《New York Daily News》)等实力相对较弱的纸媒,一方面在内部积极运用“机器写稿”“智能程序”等技术来解放生产力,另一方面也对外与同行编辑展开紧密合作,实现互惠共赢的“双向外包”,智能模块“Sophi”就是其典型产品。

2.3 作为相互协同的“人工”—“智能”

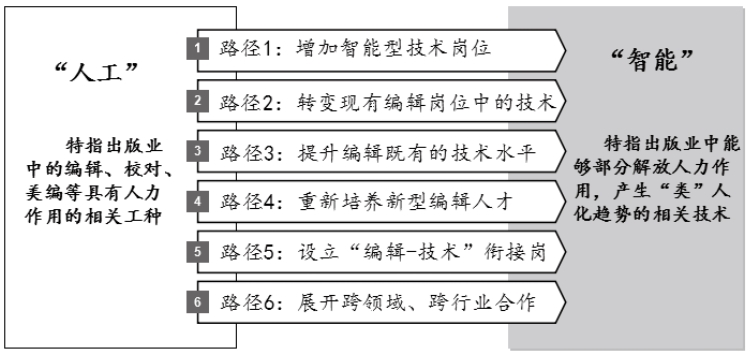

回溯上文所提及的深层实现,在出版平台被急速品牌化和编辑行为被精细计算化的背后,学界与业界更多会关注“智能”对“人工”的作用:如云数据分析所带来的精准用户定位、智能技术所带来的版面自动美化与图表匹配、PostPulse所带来的内容推荐和广告个性化推送等。不可否认,这些前沿技术与模块确实推动了美国主流出版业的转型,也使得老牌纸媒逐步成了融合新闻生产、技术服务、商业推广、品牌打造等多维一体的综合性平台。但根据笔者的观察,这种趋势似乎忽略了一些很重要且值得思考的细节:如《华盛顿邮报》在扩充的技术团队中筛选了近400位工程师,要求他们与记者编辑一起工作,且快速学习相关的出版编辑知识;《纽约时报》虽裁撤了“公共编辑”(public editor)这一职位,但又增加了不少新型编辑岗位;《环球邮报》开始招募全球顶尖的软件人才;《芝加哥论坛报》甚至出现了“沉浸入编辑部的开发者”(embedded developers)这种中介岗位……凡此种种,无一不透露着出版业中“人工”的改革与变化,其转型路径如图1所示。

图1 “人工”—“智能”的转型路径图

从图中可见,今天出版业中大量的“人工”面临着趋向于“智能”的转型:如增加软件工程师、云计算管理等相关岗位;要求编辑掌握数据分析、可视化制作等新型技术;配合智能作用,进一步提升现有的编校能力;或者重新确立诸如约定编辑(engagement editor)/拼接编辑(stitcher/VReditor)/社区编辑(community editor)等新型岗位;设立一些衔接岗,帮助编辑在人工智能浪潮中的过渡与适应;同时,鼓励编辑展开偏向于智能技术的跨领域、跨行业的相关合作等。

也就是说,当目前大量研究仅狭隘地指向智能技术对出版业的“驱动”“革新”“颠覆”等作用之时,通过以上经验材料,笔者更想要强调的是这种由转型所带来的创新,其实是“人工”与“智能”双向协同、共同作用的结果——“智能”从技术、思维等维度固然能给予出版业新的活力与发展,但“人工”面对这些冲击而积极适应,以及由此带来的个体、组织、群体等改革与变化才是真正推动行业转型的深层逻辑。显见的是,今天智能技术正在不断重构着“编辑”“出版”“发行”等基础概念,但却不能忘了这些认知正是由使用和浸润其中的人带来的。

3 转型启示:减负、缩聚与生态圈

人工智能浪潮下,出版业的“转型”(transformation)往往意味着“数字化布局组成部分”[13]的变革。危机也好,挑战也罢,来自西方转型前沿的观察或多或少能为今天中国出版业带来启发。之所以这样进阶,一方面是因为大量细节彰显了出版业转型不同于人工智能下新闻业转型的“技术决定论”与“生产变革论”,另一方面亦在于这是前瞻中国出版行业发展,且具有创新性、产业性与动能性的重要视角。就此而言,其大致可从内容、体制、生态三种维度展开。

3.1 内容减负:技术作为编辑工作的辅助

“智能技术需要进行与人类思想相关的活动,如决策、解决问题、学习等”[14]几乎成为人工智能转型中公认的常识。但在国内外出版业中,技术的采纳、使用等均相对落后于行业整体水平,要求其达至“具有心智能力”[15]的水平尚需时日。也就是说,在目前美国出版业的实际运用中,智能技术更多是作为编辑工作(如内容生产、版面匹配、文字校对等)的辅助力量。正如上文提及的“Arc Publishing”系统,其正因为是由从事新闻一线的《华盛顿邮报》开发与创建的平台,所以在实践应用中并未出现编辑需求与技术应用脱节的现象,而是辅助了编辑工作的提升与优化——各大模块不仅有降低出错率、协调匹配度、明确用户习惯等具体操作,更是集中性地指向了对传统编辑行为中非常核心的、涉及内容板块的精细管理。于是我们看到:从《洛杉矶时报》到《俄勒冈州的威拉米特周刊》,不同规模的报纸期刊均可根据自身需求来调整系统的使用,即使是新编辑也可快速上手,迅速适应行业。

由此可见:作为“认知人造物”(cognitive artifact)的智能技术,应凭借着“将(技术)表征系统中的一些性质,转变为可与使用者(人工)的表征相对应的一些性质”[16]的技术逻辑,进一步缓解由技术更新给编辑群体带来的焦虑感,即对编辑工作的双重“减负”:既要减轻长期以来繁乱、复杂且容易出错的内容编辑工作,从而在技术浪潮下拓展编辑职业的发展路径;又要降低编辑跨越智能技术门槛的尺度,为之带来群体转型的某种可能性。

3.2 体制缩聚:用户适应新型出版的过渡

正如保罗•莱文森(P•Levinson)将技术视为“双刃剑”一般,用户可否习惯出版业中智能技术(如可视化、拼贴文本、结构体等)的运用也是一个问题。毕竟,这里有个悖论始终存在:传统出版业的核心用户往往是对内容价值(如深度化、真实性等)有较高要求者,但智能技术并不能给内容带来突破性创新,更多是简化出版流程、提升阅读便利等,而后者恰恰又是今天新媒体(数字化)出版的强项。那用户为何不直接使用新媒体呢?应该说,这种转型的成功除了行业品牌力量、用户使用习惯等因素,还有一点在于以用户适应为导向、不盲目扩张的体制缩聚。

我们看到,“Arc Publishing”系统(2014年)之前是仅有页面呈现和内容管理的“PageBuilder”系统(2013年),更早之前则是加入了网络编辑功能的“CMS”系统(2010年)。系统是以逐步调整、增加、更新与适应的方式呈现于受众面前,即使是较为成熟的“Arc Publishing”系统在最开始运用到新媒体“Tronc”时,也仅迁移了两项业务且花费时间长达两年。这样一来,既能让编辑逐渐适应新的技术平台,又能给予受众充分的时间来迁移和转向。与此同时,《卫报》“会员制”战略的计划时间是3年,《纽约时报》在实行用户检测、价格订阅及内容捆绑的内测时,则干脆采用“不定时间、随时调整”的动态计量,以便随时拓展与收缩出版体制等。应该说,这种反向性现象的启发在于:智能技术的应用切不可盲目和一蹴而就,应在“体制扩张—受众采纳”之间缓慢调试,适当缩聚,从而促使用户逐步适应。

3.3 生态圈层:智能提升发行流程的协同

根据目前的预测,人工智能的发展肯定会“超越静态的视角与人机争夺的论断”[17],而进入到以“关系视角”[18]核心的,涉及共处机制、协同关系、价值伦理、需求层次等多元融合的“生态圈”(ecosystem)的高度。虽然这种生态圈层所需要的技术、体制、平台等多方面正在成熟,且已产生相互支撑、共同作用的“链接”。但就目前的行业运用而言,真正的问题依旧聚焦在“关系”(relationship)维度的互动中,即“人工”与“智能”如何更好地在实际工作中协调、互动与帮衬。

具体到出版行业,则可视为以编辑为主的“人工”群体,如何运用智能技术来提升出版发行流程的协同。例如:如何促使编辑群体真正认同智能技术,将之视为“新伙伴”而非仅是因为工作压力来被迫使用;怎样弥补与修缮由于智能技术缺陷带来的问题,如版面审美的不确定、语言转化中欠缺语境、追踪用户而导致的可能性隐私泄露等;如何实现真正意义上的以人工之优势弥补智能之不足、以智能之特点反哺人工之缺陷的“协同创新”,而非仅是单向性依赖等。今天,美国出版业做出了不少有益的尝试——《华盛顿邮报》的“A/B测试”策略就是在智能技术之后,依旧有编辑进行二次修订,就色调、字符、排版、图片乃至于内容中涉及的敏感问题等予以修改和完善。无疑,无论人工智能的生态圈层如何打造,对国内出版业而言,其核心依旧是基于人机关系的建构与协调。

4 结语

总体而言,人工智能给予出版业的变革正在以惊人的方式快速呈现。笔者以西方已经应用的诸多智能技术、呈现的诸多智能成果、表现的诸多智能形式为审视对象,透过对智能时代的群体分析和行业总结,以期浮现出浪潮之巅的“另类反思”:人工智能并不是一种创世神话,而是行业转型或危机调试的一部分。其中,既存在着“智能”所带来的相应变革,也存在着“人工”的自我调整,以及由此带来的行业定位和价值取向的再思考。人工智能在看似被出版业视为希望之光的背后,实际上杂糅着出版业试图跟随潮流的意愿和寻求方向的焦虑。

参考文献

[1]Newman N, Feltcher R, Kalogeropoulos A, et al.Reuters Institute Digital News Report 2008[R]. [2019-06-30]. https://www.useit.com.cn/thread-19464-1-1.html.

[2]郭毅,于翠玲. 国外(媒介融合)概念及相关问题综述[J]. 现代出版,2013(1):16-21.

[3]苏涛,彭兰. 反思与展望:赛博格时代的传播图景:2018年新媒体研究综述[J]. 国际新闻界,2019(1):41-54.

[4]史安斌,王沛楠. 2019全球新闻传播新趋势:基于五大热点话题的全球访谈[J]. 新闻记者,2019(2):37-45.

[5]Carlson M. Automated Journalism: A posthuman future for digital news?[C]//Franklin B, Eldridge S.The routledge companion to digital journalism studies,London: Routledge, 2016: 226-234.

[6]白红义. 当新闻业遇上人工智能:一个“劳动—知识—权威”的分析框架[J]. 中国出版,2018(19):26-30.

[7]姜海,林竹鸣. 融媒体时代科技期刊编辑的转型路径:兼论新型编辑岗位中的技术启示[J]. 中国科技期刊研究,2019(2):126-131.

[8]刘瀚骏. 传播学视角下人工智能技术在传播领域的应用[J]. 中国传媒科技,2017(8):77-78.

[9]Lataur N L.The robot journalist in the age of social physics: The end of human journalism?[C]//Einav G.The new world of transitioned media: Digital Realignment and Industry Transformation. Cham:Springer, 2015: 65-80.

[10]国际出版人眼中的数字出版趋势[EB/OL]. [2019-06-30]. http://dzzy.cbbr.com.cn/html/2013-08/01/content_53_3.htm.

[11]李军. 《华盛顿邮报》:从老派纸媒到云计算先锋[EB/OL]. [2019-06-30]. https://finance.ifeng.com/a/20180625/16351732_0.shtml.

[12]Kiousis S. Interactivity: A concept explication[J].New Media, 2002(4): 355-383.

[13]Boczkowski P J. Digitizing the news: Innovations in online newspapers[M]. Cambridge: The MIT Press, 2016.

[14]Bellman R. An introduction to artificial intelligence: Can computers think? [M]. Boston: Thomson Course Technology, 1978: 49-52.

[15]Charniak E. McDermott D. Introduction to artificial intelligence[M]. London: Addison-Wesley,1985: 6-8.

[16]Norman D. Cognitive Artifacts. In: Carroll JM,ed. Designing interaction: Psychology at the humancomputer interface[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1991: 26.

[17]Coeckelbergh M. The moral standing of machines:Towards a re lat iona l and non-cartes ian mora l hermeneutics[J]. Philosophy & Technology, 2014, 27(1):61-77.

[18]Ihde D. Technology and the lifeworld: From garden to earth[M]. Bloomington: Indiana University Press, 1990.