奥尔加•托卡尔丘克,当代波兰最具影响力的小说家之一。1987年以诗集《镜子里的城市》登上文坛,而后接连出版长篇小说《书中人物旅行记》《E.E》《太古和其他的时间》等,受到波兰评论界的普遍赞扬。她善于在作品中融合民间传说、神话、宗教故事等元素,观照波兰的历史命运与现实生活。曾两次获得波兰文学最高荣誉“尼刻奖”评审团奖,四次获得“尼刻奖”读者选择奖。

彼得•汉德克,奥地利著名小说家、剧作家。1965年,汉德克公开发表了他的第一本小说《大黄蜂》,之后遂放弃学业,成为一名自由作家。1966年他的剧作《骂观众》发表后,他开始受到关注。他最著名的剧作《卡斯帕》于1967年发表,如今已成为德语戏剧中被排演次数最多的作品之一。汉德克1973年获毕希纳奖,2009年获卡夫卡文学奖,2014年获得国际易卜生奖,近年来一直是诺贝尔文学奖的热门人选之一。

获得诺贝尔文学奖对作家作品的销售无疑会起到推动作用,尤其是莫言获诺奖以来,“诺奖作家”的名号已经成为相关图书的一块金字招牌,那么诺奖的影响力究竟有多大,又能够持续多久呢?

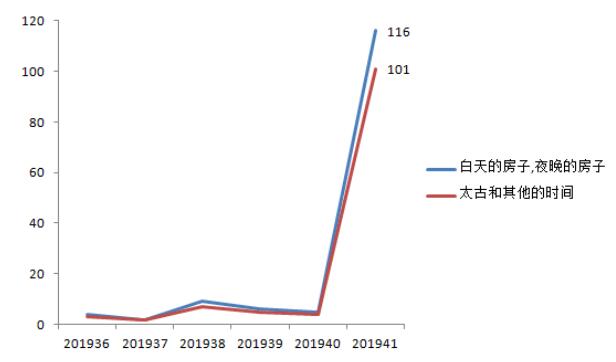

图1:2019年第36周-第41周奥尔加•托卡尔丘克

作品销量变化

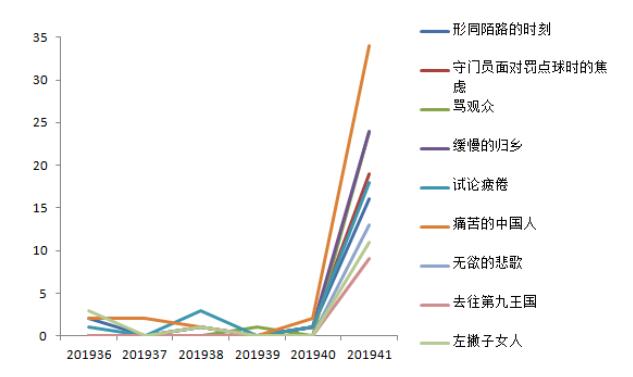

图2:2019年第36周-第41周彼得•汉德克作品销量变化

从1901年首次颁奖以来,已有114人获得过诺贝尔文学奖,其中超过70%的获奖人均来自欧洲,其次是北美洲;如果从获奖作家使用的写作语种来看,使用印欧语系的超过了90%,整体来看,亚洲作家很难跻身其中。造成这一现象的其中一个原因是诺贝尔文学奖由瑞典文学院全体院士评选和颁奖,虽然其院士都是著名学者和作家,大多精通多门外语,可以阅读作品原著,但因为欧亚思维方式和艺术表现形式差距较大,且精通亚洲语言和文化的院士相对较少,需要依靠翻译,使得许多亚洲作家的作品难入评委的法眼。反过来,同样的原因也造成了国人对诺奖作家图书的理解困难,诺贝尔文学奖注重文学性和贡献性,其获奖者的作品本身就大多是纯文学类作品,再加上欧亚思维和文艺表现习惯的差异,诺贝尔文学奖得主的作品在国内常被认为是晦涩难懂的,读者数量并不突出,但近年来受到“诺奖作家”名号的吸引,相关图书的销量在获奖后仍会有明显提升。

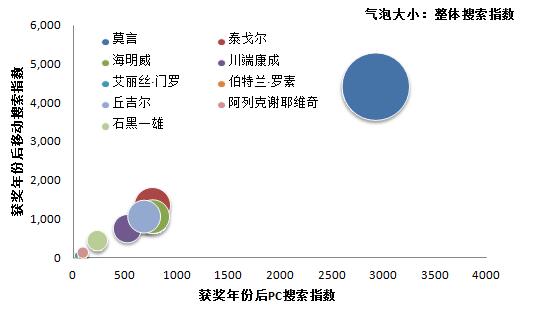

从各作家的百度指数来看,诺奖作家获奖前在国内的关注度普遍不高,获奖后会出现短期的爆发式上升,之后又迅速下降。将这些作家多年百度指数平均值对比分析,会发现大部分诺奖作家的受关注度都处于较低水平,其中海明威、泰戈尔、川端康成等公认的知名作家关注度相对高一些,2012年获奖的莫言呈现一枝独秀式的高关注度,而艾丽丝•门罗、阿列克谢耶维奇等同样近年获奖的作家整体关注度很低,这也反映出“诺奖效应”带来的图书畅销背后存在的问题:一时关注度高,长期关注度低,以及与之关联的“购买者多,实际阅读者少”。

图3:部分诺贝尔文学奖得主百度指数分布图

(2012-至今)

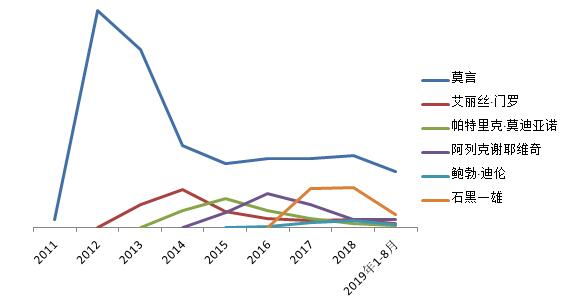

多年以来,对于国人来说诺贝尔文学奖只是一个非常“高大上”的奖项,对获奖者并没有过多的兴趣,直到出现首位获得诺贝尔文学奖的中国作家——莫言,才算是第一次真正把诺贝尔文学奖领进了中国。2012年莫言获奖引起国人对诺贝尔文学奖的关注,其作品销量在当年迅速增多,达到历史最高,并在2013年保持了较高销量。在获得诺贝尔文学奖后,莫言的《丰乳肥臀》《红高粱》《蛙》等多部作品在开卷月度虚构类畅销榜TOP30中累计上榜86次,是诺奖在国内引发的效果最明显、持续时间最长的畅销浪潮。究其原因,主要是莫言的国人身份起的作用,一来莫言是诺贝尔文学奖设立以来的首位华人获奖者,作为中国人的自豪感和对其作品产生的好奇心促使许多本来不阅读此类纯文学的读者纷纷购买了他的作品;二来不存在文化差异,也没有翻译造成的理解困难,可以直接阅读原著,对于普通读者来说门槛较低,可以轻松读懂。

从莫言开始,后续获奖者延续了自获奖日起销量突增的现象,销量均在获奖次年达到峰值。但从整体来看,他们的图书销量远不及莫言的水平,即使是在刚获奖之后,在开卷榜单中的上榜次数也在减少,诺奖带来的影响正在逐渐减弱。这其中,2015年得主S.A.阿列克谢耶维奇的作品2014年才首次引进中国,随后在2015年获奖的影响和新书宣传的影响相叠加,加之其作品属于苏联时代的纪实文学,对国人有较强吸引力,销量与前一年得主帕特里克•莫迪亚诺相差不大,没有出现像莫迪亚诺相比艾丽斯•门罗那样的明显下滑;2016年得主鲍勃•迪伦是个歌手,获奖主要是因为其写作的歌词,他的书在国内出版的只有一本自传,因此获奖对其作品的影响表现不太明显;2017年得主石黑一雄的作品在获奖后的总销量是近几年来最高的,但没有作品进入开卷三大榜。

图4:莫言及之后诺贝尔文学奖得主作品销量变化

表1:莫言及之后诺贝尔文学奖得主作品在开卷三大榜TOP30上榜情况

| 书名 | 作者 | 获奖后累计计上榜次数 |

| 蛙 | 莫言 | 18 |

| 丰乳肥臀 | 莫言 | 14 |

| 生死疲劳 | 莫言 | 11 |

| 檀香刑 | 莫言 | 10 |

| 红高粱 | 莫言 | 9 |

| 逃离 | 艾丽丝·门罗 | 7 |

| 酒国 | 莫言 | 3 |

| 青春咖啡馆 | 帕特里克·莫迪亚诺 | 3 |

| 红树林 | 莫言 | 2 |

| 四十一炮 | 莫言 | 2 |

| 决乐影子之舞 | 艾丽丝·门罗 | 2 |

| 天堂蒜薹之歌 | 莫言 | 1 |

| 十三步 | 莫言 | 1 |

| 女孩和女人们生活 | 艾丽丝·门罗 | 1 |

| 亲爱的生活 | 艾丽丝·门罗 | 1 |

| 我不知道该说什么,关于死亡还是爱情 | S.A.阿列克谢耶维奇 | 1 |

看过了“后莫言时代”诺贝尔文学奖带来的狂欢,我们再来看下莫言获奖之前诺奖在国内的影响力。从世纪之交到莫言获奖之前的诺贝尔文学奖获得者,如君特•格拉斯、J.M.库切、奥罕•帕慕克、多丽丝•莱辛、略萨,你可能对这些名字略感陌生,但他们的代表作在国内都曾小有名气,其中奥罕•帕慕克获奖后,其代表作《我的名字叫红》在开卷畅销榜连续上榜10个月,君特•格拉斯的《铁皮鼓》、J.M.库切的《耻》和多丽丝•莱辛的《金色笔记》也分别上榜过3次、2次和1次。这些作家获奖正值计算机和网络逐渐在中国普及之时,国民的眼界进一步开阔,对外国文学作品表现出更大的兴趣,同时这十几年也是中国图书市场快速增长的时期,大众阅读量和阅读领域也在不断扩展。但整体来说,这一时期国人对诺奖作家和作品的关注度与莫言之后获奖的作家还有一定差距。

将时间轴再往前推,二战后至20世纪末的诺贝尔文学奖得主,如罗素、纪德、川端康成,获奖距今已有较长时间,经过多年的传播和沉淀,在国内具有一定知名度,他们的作品在国内一般作为经典名著销售。这些作家的一些代表作品,尤其是小说,在国内往往被收录入各种经典名著丛书,如川端康成的《雪国》,帕斯捷尔纳克的《日瓦戈医生》,肖洛霍夫的《静静的顿河》等,一直以来都是常销图书。二战之前的诺贝尔文学奖得主中,有三位是国人非常熟悉的作家:海明威、泰戈尔、罗曼•罗兰,他们的作品是各类学生推荐阅读书目的榜上常客。除了这三个知名作家,还有一些获奖者的作品知名度和影响力明显强于作者本人,如《青鸟》的作者莫里斯•梅特林克,《尼尔斯骑鹅旅行记》的作者西尔玛•拉格洛夫,《魔山》的作者托马斯•曼。这些名著类图书在销售上具有共同特点,每到寒暑假和开学时期,销量就会出现爆发式的增长,可以说这些书在国内的热销,很大程度上是青少年学生阅读造成的影响。

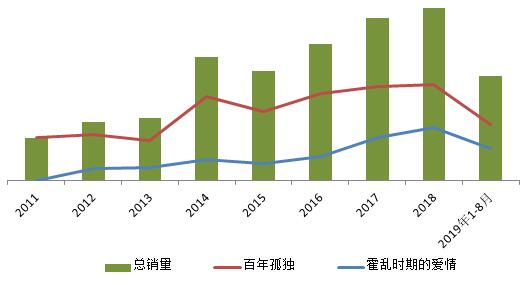

在所有诺贝尔文学奖获得者中,加西亚•马尔克斯是值得特别提出的一位,在国内出版界,马尔克斯的《百年孤独》已经成为近年来的一个畅销书典型案例。《百年孤独》的原著1967年即出版,并很快在拉丁美洲乃至全球引起巨大轰动,虽然早已名声在外,但因为马尔克斯一直未授权国内出版他的作品,之前国内出现的译本都只是盗版,直到2011年才首次将他的作品正式引进国内。马尔克斯的代表作《百年孤独》在国内正式上市后立刻取得了不俗的销量,次月即登上了开卷虚构榜榜首,之后又相继出版了《霍乱时期的爱情》《我不是来演讲的》等多部作品。2014年马尔克斯逝世,引起媒体的社交网站的大规模关注和报道,再度引发读者对马尔克斯著作的购买热潮,并将其作品的销量推至历史最高水平,《百年孤独》连续5个月雄踞开卷虚构榜榜首。直至今日,《百年孤独》依旧坚挺在虚构榜上。

图5:马尔克斯作品销量变化

总体来看,老一代诺贝尔文学奖得主,在国内的知名度和作品销量主要与学生阅读有关,受关注的主要是入选各类世界名著丛书的作品及其作者,读者在选择阅读这些作家的作品时,有可能并没有意识到他们获得过诺贝尔文学奖。直到莫言获奖之前,诺贝尔文学奖对国内图书市场都没有产生明显影响,虽然有部分获奖者的作品在其获奖后销量增加较多,能够进入畅销榜单,但这样的例子凤毛麟角。在莫言获奖之后,国人对诺贝尔文学奖的了解有了大幅提高,每年的获奖作家作品销量必定出现上升,而且能够进入榜单。然而我们也应看到,国内依然没有形成严肃文学的阅读习惯,购买者中有不少都是跟风购买,在莫言获奖带来的强关注度淡去之后,目前诺奖对图书销售的影响正逐年减弱。

数据说明:本文主要数据均来源于开卷信息技术有限公司自1998年7月建立的“全国图书零售观测系统”。“全国图书零售市场观测系统”参照全国图书市场的分布和结构以及零售POS系统的使用情况,旨在通过收集全国主要图书市场的主要零售门市的逐月零售数据,对图书零售进行科学的分析,以了解全国图书市场的整体状况及变动趋势,及时准确地反映图书的销售状况。