【摘 要】针对目前国内科技期刊同行评议效率普遍偏低、专家数据库更新不及时等问题,结合《中国机械工程》近年的融合办刊实践,在群审稿模式下引入OSID工具包,分析该模式各要素间的逻辑关系。以该刊率先试点的2个审稿群为例,引入语音评审方式,阐述群审稿模式的几种具体实施路径,指出群审稿的实施对于专家数据库的更新及维护、青年编委的遴选等具有重要作用。简述实施群审稿所面临的若干问题。

【关键词】群审稿;语音评审;媒体融合;同行评议;开放科学计划

同行评议是近年来学术界及期刊界讨论较多的一个话题。最近有学者指出,同行评议非常重要,只有在职称和博士生学位的评审中严格执行真正规范的同行评议制度,“不再强制要求博士发论文”[1]这一改革才有可能成功。目前国内大多数科技期刊采取的是“单盲”或“双盲”的同行评议方式,在国外开放式评价的影响下,国内已有部分期刊开始尝试开放式同行评议或其变通形式,如《心理学报》编辑部已经启动了评审意见的匿名公开(发表后),初步实现了稿件评审过程的公开透明[2]。孟美任等[3]探讨了我国科技期刊试验开放同行评议的可能方式,并提出了中国科技期刊试验开放同行评议的实践建议。鉴于国内学术评价的现状,且受制于各刊社的体制机制及人员条件等,开放式同行评议的全面铺开还存在较大阻力,但对于各刊社来说,提高同行评议效率是切实可行的。

目前在一些期刊的作者群中,审稿速度慢已成为作者们反映最多和最突出的问题,笔者曾撰文指出,提高同行评议效率是缩短论文发表周期的重要措施之一[4]。在媒体融合背景下,已有编辑部提出了一些同行评议的改进措施,如重构与强化编辑、审稿专家、作者之间的关系[5],借助开放式网络平台构建同行评议新模式[6],客观评价审稿贡献[7],借助第三方同行评议公司记录审稿意见并形成综合的审稿专家档案[8],根据待审稿件的学科方向与内容来选择匹配度较高的审稿专家[9]等,但上述措施对于提高同行评议效率的具体效果还有待验证。郭伟[10]提出的专家主动选稿模式(即群审稿)受到了业界的广泛关注,但该模式的具体实施路径并未详细给出。笔者结合《中国机械工程》近年的融合办刊实践,引人开放科学计划(OSID)工具包及语音审稿方式,给出了群审稿的具体实施路径,并分析了实施群审稿的作用以及面临的问题。

1 群审稿模式下各要素之间的逻辑关系

由文献[10]中的群审稿模式示意图可以产生多种审稿流程,这为专家提供了较灵活的自主选稿机制。笔者在该模式的具体实施过程中发现,大多数专家较少使用QQ,而使用微信的专家较多。相比QQ群,微信群内成员数量较少时,具有封闭式传播的特点,群成员进行在线交流及协作,信息的私密性及强交互性非常明显,发送语音及视频较方便,其劣势是只能加好友之后再私聊、群内共享文件不太方便等。

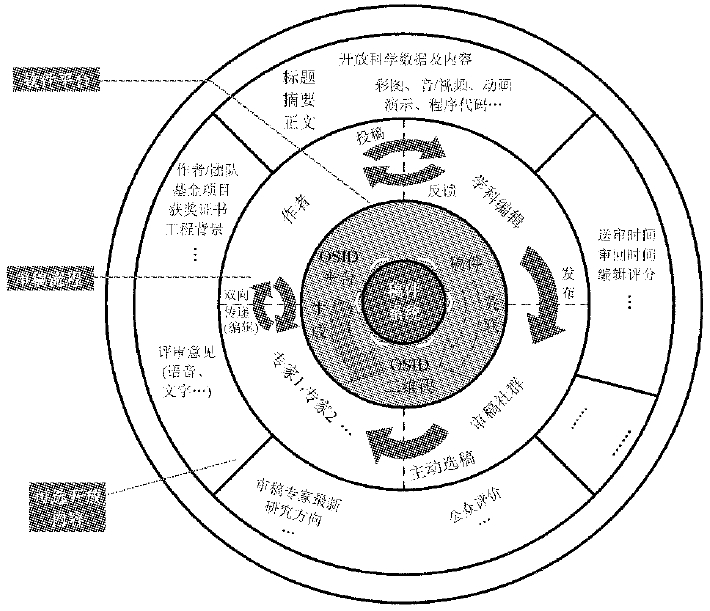

《中国机械工程》自2018年2月加人OSID,而该计划正是以二维码和微信为入口的,并且提供了丰富的线上扩展功能,有助于推动学术论文科研诚信体系建设[11]。目前,OSID平台的“审稿助手”小程序正在开发测试中。以微信群为例,目前该刊已建立了一些细分专业的微信审稿群(如并联机构、工业大数据等),为便于学科编辑进行协调及管理,审稿群内专家数量宜控制在30人左右[10],所有审稿工作均可借助微信来完成,当专家不方便进行文字输入时,也可直接提交语音完成审稿(将语音发给学科编辑或在“审稿助手”小程序中上传),由学科编辑将语音转换成文字并录入稿件系统。部分审稿专家对此审稿方式表现出浓厚的兴趣,并对编辑部提出了殷切期望。笔者在群审稿模式示意图[10]及期刊学术传播方阵[12]的基础上,梳理了群审稿模式下各要素之间的逻辑关系,如图1所示。各要素分为以下3部分。

图1 群审稿模式下各要素之间的逻辑关系

1)软件平台。包括稿件系统及OSID平台的新投稿件与OSID平台配置的唯一对应的二维码相关联,从而建立起连接线上线下的桥梁人口[13]。

2)审稿流程。作者投稿并通过学科编辑初审后,按照“中国精品科技期刊顶尖学术论文——领跑者5000”项目入选论文摘要的具体要求,将作者原创性的工作及关键数据等信息展示出来,由学科编辑将待审稿件(去除作者相关信息后)发布到审稿社群中,供专家主动选稿。当审稿人达到2位后,审稿通道会自动关闭。专家主动选稿后,编辑部可通过4种方式(短信、公众号消息、邮件、小程序)及时通知审稿专家,改变了目前编辑部与审稿专家之间“冷冰冰”的邮件沟通方式。

3)可选开放内容。包含评审意见、编辑评分、审稿专家最新信息、公众评价等。其中,稿件处理流程中颇具价值的评审意见长期以来深藏于稿件系统中,并没有体现出其应有的价值。而OSID平台开发的可选模块,使得审稿专家可选择是否在发表后匿名公开评审意见,评审意见中也可包含审稿人或主编对稿件的语音点评。借鉴《心理学报》的做法[2],可将评审意见展示在网站电子刊的附加PDF文件或OSID码中,但所有可选开放内容须经学科编辑审核后才能开放。

2 群审稿具体实施路径

根据群审稿模式下各要素之间的逻辑关系,总结了该刊正在进行试点的2个审稿群的实践经验,笔者给出了群审稿的2种具体实施路径,其他实施路径也可根据文献[10]中的群审稿模式示意图演变得来。

2.1 “邮件+OSID二维码”审稿

专家在审稿群内主动选稿后,仍通过稿件系统以送审邮件的方式通知专家,但邮件中附有OSID二维码,专家扫码后可查看稿件正文以外的其他开放科学内容,从而辅助专家审稿,审稿结束后由专家上传审稿意见到稿件系统中。该实施路径的优势就是简单易行,学科编辑只需将二维码附加到送审邮件中。

2.2 利用小程序审稿

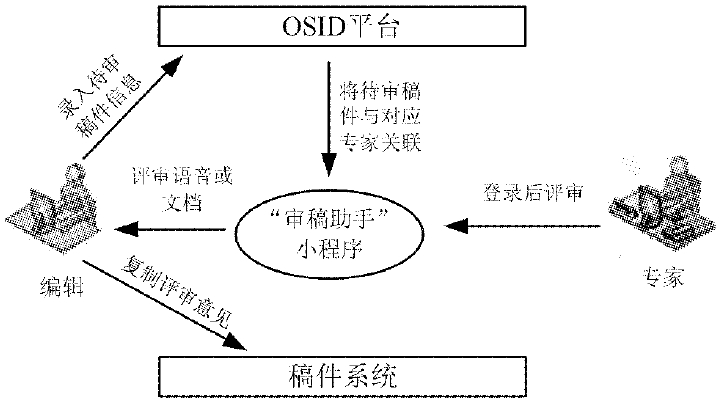

专家在群内主动选稿后,由学科编辑在OSID平台中录入待审稿件信息,并将待审稿件与对应专家相关联,然后专家打开“OSID审稿助手”小程序,待审稿件即在待审列表中。专家在微信中扫描识别待审稿件对应的唯一OSID二维码,可听作者语音介绍该文、查看稿件全文及其开放科学内容。审稿完成后,专家上传评审语音或文档(语音由学科编辑转换成文字),最后由编辑将评审意见整理后上传到稿件系统。具体流程如图2所示。

图2 利用小程序审稿的流程

3 实施群审稿的作用

经过一段时间的具体实践,笔者发现实施群审稿后能做到精准送审和及时审回,审稿拖沓现象有所减少,增进了与审稿专家之间的联系,对于防止学术不端行为也有一定效果,最重要的是提高了审稿效率。实施群审稿后的部分作用列举如下。

3.1 更易更新、维护专家数据库

据统计,目前《中国机械工程》正式审稿人数量为2000人左右(其中存在若干冗余信息)。专家数据库存在问题如下:专家的审稿职责不明晰[14],有效审稿人(状态为接受审稿)偏少,联系方式及研究方向等未更新,部分偏“冷门”研究方向基本无专家可选择,部分专家多次拒审或缺审,专家的邮箱由于服务器屏蔽或邮件过滤等原因收不到审稿邮件,距离最近一次有效审回的时间过长等。根据学科方向和细分研究方向小规模定制的审稿群[10],可及时搜集专家的最新联系方式及研究方向,有助于学科编辑及时更新和维护专家数据库。

3.2 有助于遴选青年编委

审稿群中的专家大多比较年轻,基于社群的审稿工作能够给他们提供一个学术交流和沟通的平台。编辑部可通过发布近期报道重点、录用标准和倾向、审稿注意事项等,对这些专家进行引导和培养,使他们慢慢习惯从期刊的视角来审视稿件,从而逐渐认同期刊的办刊理念。经过一段时间的观察后,编辑部还可从审稿群中遴选参与审稿及相关工作积极性高、具备一定学术影响力的青年专家,选聘他们为青年编委,有条件的刊社还可考虑组建青年编委会,以弥补传统编委会对期刊工作缺乏积极性、投入时间少、责任意识淡化等方面的不足[15]。

4 实施群审稿面临的问题

由于目前国内外关于群审稿的报道不多,该模式尚处于探索阶段,没有一定之规可循,其实施必将面临诸多问题和困难,包括但不限于以下内容。

4.1 平台对接

由于群审稿的实施需要操作2个软件平台,增加了学科编辑送外审的工作量。目前多数稿件系统和OSID平台还无法实现对接(没有使用稿件系统的刊社,可以考虑使用OSID平台作为其稿件系统)只能通过学科编辑来进行人工对接操作。

4.2 学科编辑综合素质及经验

随着审稿群数量的增加,其维护和管理对于学科编辑的综合素质来说也是一种考验,学科编辑在实施群审稿过程中应注意及时总结经验,尽可能地简化审稿专家的工作流程,同时须告知群内审稿专家也有防止学术不端行为的义务。

4.3 作者及专家的支持与配合

作者及专家的支持与配合程度是群审稿能否实施的重要条件。具体实施时,作者需要提供论文相关的项目、实验、工程应用等支撑证明材料,从而使专家对该研究成果有大概的了解,并帮助专家对稿件质量做出判断。另外,部分专家可能不太适应该模式,需要学科编辑进行简要的操作指导和及时沟通,以减轻他们的审稿负担。

5 结束语

同行评议是学术出版中比较复杂的一个流程,涉及的因素较多。本文以提高同行评议效率为目标,给出了群审稿模式的2种具体实施路径,为该模式的推广应用打下基础。下一步笔者将在前期构建的期刊学术传播方阵[12]的基础上,尝试稿件系统和OSID平台的对接及群审稿的智能化,并对实施该模式后的统计数据进行分析和总结,为其他科技期刊提高同行评议效率提供参考。

6 参考文献

[1]清华新闻网.清华大学修订《攻读博士学位研究生培养工作规定》[EB/OL].[2019-04-22].https://www.tsinghua.edu.cn/publish/thunews/10303/2019/20190422150724263257696/20190422150724263257696_.html

[2]李金珍,庄景春,邱炳武.《心理学报》开放性同行评审方式探索及初步成效[J].中国科技期刊研究,2015,6(2):139

[3]孟美任,张晓林.中国科技期刊引入开放同行评议机制的思考与建议[J].中国科技期刊研究,2018,0(2):149

[4]陈勇,郭伟.多举措缩短论文发表周期:以《中国机械工程》为例[J].湖北师范大学学报(自然科学版),2018,6(3):120

[5]王维朗,黄江华,游滨,等.科技期刊同行评议中编辑-审稿专家-作者之间关系的重构与强化[J].编辑学报,2019,1(2):145

[6]张玲.基于开放式网络平台系统的科技期刊同行评议新模式研究[J].中国科技期刊研究,2018,9(11):1122

[7]代小秋.客观评价审稿贡献消除同行评议瓶颈[J].编辑学报,2017,9(5):416

[8]曾群.Publons对传统审稿模式的改变[J].科技与出版,2018(5):60

[9]朱银周,唐虹.学术期刊审稿专家研究领域与稿件匹配度的优化[J].中国科技期刊研究,2019,9(2):132

[10]郭伟.群审稿:一种专家主动审稿模式的探索[J].编辑学报,2018,0(3):222

[11]李沛,张子纬,陈晓峰,等.学术论文科研诚信问题分析与解决路径探索[J].中国传媒科技,2019(1):10

[12]陈勇,郭伟.媒体融合背景下科技期刊学术传播方阵的构建与探索[J].编辑学报,2019,1(2):138

[13]陈晓峰,刘永坚,施其明,等.基于现代纸书模式的科技期刊数字化转型研究[J].科技与出版,2018(8):75

[14]郭伟,周佑启.科技期刊审稿专家的职责及实现保证:以《中国机械工程》为例[J].编辑学报,2012,4(1):60

[15]占莉娟,张带荣.青年编委会:突破传统编委会困境的有效之策[J].中国科技期刊研究,2018,9(10):1042