【摘 要】既往的新闻研究建立在对一个稳定的新闻业进行研究的基础上,当下快速变动的新闻业现实则对新闻研究的理论、视角、方法等提出了新的要求。本文以欧美新闻学界日渐兴起的新闻创新研究为例,结合西方研究与本土实践,尝试提出在中国语境下进行新闻创新研究的四个视角和三种路径,以此作为学科创新的一个初步探索。

【作 者】白红义:上海社会科学院新闻研究所副研究员。

一、新闻业转型与新闻研究

与新闻本身的历史相比,中国的新闻学研究是相当晚期的事情。据朱至刚的研究,新闻学在清末还只是个偶尔被提及的“新名词”,尚未作为一门“学问”被接纳,重要的变化发生在民初到一战前后①。一般认为,1918年北京大学新闻学研究会的成立是中国新闻学研究的开端。短短几年内,这门对新闻知识进行探求的学问就勃然而兴,相继有徐宝璜的《新闻学》(1919)、邵飘萍的《实际应用新闻学》(1923)、戈公振的《中国报学史》(1927)等经典之作出版。经由日本作为中介,美国的新闻研究和教育模式也进入了中国,产生了巨大影响②。不只是中国,美国新闻研究的发展模式曾广泛地影响了很多国家,以致如今谈到新闻研究,不能不从它在美国的发展历史开始说起③。

舒德森(Schudson)曾评价,在1970年代之前,美国的新闻研究也没有多少优质的成果,“当时很少有什么能够比得上20年代出现的如李普曼作品那样有影响力的成果。到70年代,才有些突破性的研究成果出现④。”简要回顾一下美国新闻研究的历史就可以看出,70年代的突破并不是凭空出现的,不能忽略之前几十年的积淀。早期的美国新闻研究起源于职业教育,围绕报社和报人的新闻实践展开的报刊史研究是20世纪前的中心⑤。就在中国早期新闻学勃兴之时,美国新闻研究也进入了一个新的时代。1924年,《新闻学季刊》(Journalism Quarterly)的创立标志着新闻研究新时代的到来。该杂志第一期发表了威斯康星大学布莱耶(Bleyer)的文章,概述了报纸研究的主要路径。布莱耶是新闻研究转型的关键人物,他帮助开创了新闻研究的新时期:认真地对待新闻,新闻既是实践性的努力,也是研究的对象⑥。1927年,这位投身学界的前记者一手在威斯康星大学创办了新闻学院,他坚持认为职业教育不具有足够的科学性,着手建立一个具有研究导向的新闻课程,其愿望就是把新的社会科学引入新闻研究的核心⑦。20世纪30年代,他成功地在已有的政治科学和社会学博士项目里设置了新闻学的辅修⑧。几乎同一时期,社会学家帕克(Parker)在芝加哥大学开展多项对报纸和记者的研究,与他同期做类似研究的学者们开始把新闻业看作一个值得系统分析的领域⑨。施拉姆(Schramm)把1937-1956年间20年间的美国新闻研究概括为三种并行的趋势:

一是以历史的方法对报业历史和著名编辑、发行人传记进行的研究;

二是主要以政治科学的理论和方法对社会中的报业展开的研究;

三是运用心理学、社会学和人类学的方法,把报业作为传播机构和传播过程来研究。他同时也注意到正在发生的一些转向,比如量化研究的涌现、行为科学方法的引入、对过程和结构的重视以及对世界范围内的报业和报业系统的关注⑩。这些变化趋势反映了新闻研究正处在由行业研究向科学研究、从人文科学研究向社会科学研究的转变过程中。

20世纪50年代,新闻研究的变化集中体现在两个经典研究上:一个是怀特(White)对美国一份小型报纸的电报编辑选用电讯稿的情况进行的研究(11),另一个是布里德(Breed)对新闻室(newsroom)内控制因素的研究(12)。两人的研究虽然将眼光投向新闻室内部,但仍然被当时主导的有限效果研究范式所吸纳,并未构成强大的研究传统(13)。但他们为后续将新闻内容的生产与控制作为核心议题的新闻生产研究提供了一定借鉴,特别是参与式观察、深度访谈等方法的运用,被认为是新闻社会学的源头(14)。最具范式突破意义的变化则发生在20世纪70年代,一批社会学政治学背景的研究者深入到新闻室内部,对新闻制作的过程进行理论分析,形成了所谓的新闻室民族志(newsroom ethnography)的黄金时代或者是第一波浪潮,极大地改变了美国新闻研究的面貌(15)。费什曼(Fishman)概括说,传统新闻研究的核心关切是新闻的选择性(selectivity of news),而新闻生产关注的则是新闻的创造性(creation of news)(16)。这些研究者以外来者的身份为研究新闻工作带来了新的视野,扩展了怀特和布里德所激发的洞察力(17)。

这样一个历史过程体现的是美国新闻研究向社会科学研究的演进,不再是对特定的新闻机构、人物、报道和事件的经验总结,而是在明确的问题意识指引下,运用社会科学的方法和理论对新闻业的现实进行观照。时至21世纪初,新闻研究已经成为传播学科内发展最快的一个领域:其一,《新闻学》《新闻研究》《新闻实践》和《数字新闻学》相继创刊,以此为基础汇聚了一大批自认为从事新闻研究的学者。其二,国际传播学会、国际媒介和传播研究学会等组织陆续创建了新闻学分会(18)。新闻研究作为一个独立的研究领域,已经积累了丰富的理论和文献体系,研究者之间的方法、路径和取向可能会有差异,但至少有一点是可以达成共识的,即了解和研究新闻是一项真正有意义的工作(19)。

值得注意的是,20世纪70年代的新闻生产研究所针对的新闻媒体正处于声望和权力的黄金时代,虽然这些新闻机构身处在一个重要事件迭出的时期,但它们本身的运作却是相当稳定,长期形成的科层制组织结构、工作常规、专业文化等使机构得以高效地运转。因此,这些研究是建立在一个长期稳定的新闻业基础之上的,新闻室的变化要少于社会上的其他机构,研究者们强调的是结构的稳定性(20)。而现在,新闻业却陷入了一个剧烈的数字化转型过程中,报社关闭、人员裁撤、营收下滑等无不预示着它的“动荡”。如果此时还来援引那些经典著作来解释已经发生巨变的新闻业,显然是会出现问题的(21)。处在剧烈转型中的新闻业促发了新闻研究者的更大热情,正是在新闻业持续地陷入所谓“危机”的时刻,关于它的现状与未来的讨论又一次成为数字时代新闻研究的一个核心问题。一方面,一些经典的概念、问题和方法在数字时代依然有其生命力;但另一方面,新闻研究的创新也成为研究者必须正视和考虑的问题,一些学者倡导寻找新闻研究的新地图(new geography)(22),提倡在网络化世界的范式转移(paradigm shift),甚至是超越新闻业(beyond journalism)(23)来进行新闻研究。

无论是新闻业界自身的境况,还是新闻学科的研究进展,中国与欧美国家之间都存在显著的差异。但是由于新闻业的现实发展而对新闻学科提出的创新要求却具有相当的共性。中国的新闻研究应该如何描述、阐释、分析甚至是预测这种种变化?现有的视角、理论、方法还能适应这纷繁复杂的新闻业现实吗?应该如何进行学科层面的创新以弥合现实与研究之间的“差距”(gap)(24)。

本文的目的不在于、也无法提出新闻学科的整体创新思路,而是以西方新闻研究中的一个新兴领域“新闻创新”(journalism innovation)为例,讨论在中国语境下展开新闻创新研究的意义、可以采用的研究视角和分析路径,以此展示新闻学科进行创新的可能性。

二、新闻创新作为分析透镜

如何应对数字化对新闻业的挑战已经成为一个世界性的难题,中国新闻业也未能自外于这一世界大势。一方面,传统媒体不得不进行转型与融合的尝试,除了着眼于自身的数字化转型外,还创建了大量新的基于互联网的平台,如澎湃新闻、界面新闻、上海观察、封面新闻等新闻客户端的出现;另一方面,互联网科技公司也纷纷进军新闻业,类似“今日头条”等新的提供新闻信息服务的创业公司开始涌现,并在新闻生态系统中占据重要的位置,况且门户网站仍然占据信息生产传播的关键节点。变革、转型、融合、创新等问题不仅是新闻业界和学界关心的问题,甚至还进入了中央和地方政府的政治议程。本文认为,将这些与新闻业的变迁、转型、改革等有关的现象统称为新闻创新,把“创新”作为理解新闻业变迁的透镜(lens),有助于我们深化对相关问题的研究和认识。

在欧美新闻学界,新闻创新正在成为新闻研究领域一个日渐兴旺的分支,日益繁多的新闻创新现象催生了新闻创新研究的兴起。在此之前,媒介管理和媒介经济学者已经开始了对媒介创新(media innovation)的研究,在不少讨论媒介创新的文章中,新闻业发生的创新现象也被涵括在内。媒介创新研究的出现与媒介市场正在面临的根本性变化有关,各种与数字化和互联网有关的创新及融合过程不仅影响着媒介组织的商业模式,也改变着媒介生产、分发和消费的形式。这些变化促使媒介经济学者寻找合适的理论来揭示媒体行业发生的这些变化,于是创新研究得以成为媒介管理和媒介经济学最为关键的研究领域之一(25)。媒介创新包括了出版、音乐、电影、电视等各个领域的创新,新闻创新作为一个分支也被包含在其中。近年来,由于新闻创新现象的大量涌现,许多新闻研究者开始关注这一话题并生产出诸多成果,在研究的议题、视角和路径等方面都与传统的媒介创新研究形成差异,成为新媒体研究范式转移中的一个重要研究趋势(26)。学者们广泛借用了行动者网络、新制度主义、创新扩散、破坏式创新等理论对西方社会新闻传播领域的创新现象进行了研究,通常是聚焦于某项特定的新闻创新现象,揭示其创新的原因、动力、过程和障碍等问题(27)。

比较而言,我国的新闻创新研究还处在起步阶段。虽然媒体行业也出现了不少的创新现象,但相关的学术研究却落后于现实发展,目前可如见王辰瑶和喻贤璐对三家报社微新闻生产体现出的创新机制的研究(28)、李艳红对三家媒体采纳数据新闻的创新过程展开的经验研究等(29)。事实上,丰富的行业实践为学术研究提出了大量有待回答的问题:在中国语境下,究竟哪些现象能称得上是新闻创新?判断的标准是什么?新闻创新是如何展开的,哪些因素在影响和制约着创新过程?如何评判新闻创新的结果?创新对于未来新闻业有何意义?就研究而言,创新视角的引入为研究者厘清相关现象提供了认识工具以及相应的理论资源。反过来,学界对这些问题的解释和探索也能为业界的创新实践提供借鉴和指导,促进新闻创新实践的发展。中国新闻业发展面临的问题既有世界新闻业存在的普遍性,也有在不同政经环境下运作的特殊性。现有主要基于西方国家的新闻创新实践的研究有可能为我们提供镜鉴,从中汲取具有共性的经验和教训;但也必须意识到,那些生发于西方社会环境和媒介生态的创新实践具有很强的“地方性”,未必适用于中国社会。

从新闻创新的视角考察中国新闻行业的变化,具有两方面的意义。

首先,从研究的角度,有助于拓展现有研究的广度和深度。新闻业的数字化转型本身就是一个创新的过程,它是传统的新闻生产模式如何与新兴的技术特性相结合的创新过程。新闻创新是一种多元创新,它不仅包括新闻生产最前端的产品和方法的创新,而且是涉及组织作为主体的结构创新、行政创新、市场创新,以及在变迁环境下进行工作的个体行动者的工作方法创新、行动者的工作关系和实践社区进行重构的复杂过程。采用有关创新的相关理论来探讨这一过程,将可能为理解我国新闻业的数字化转型提供更深入的洞察,比如理解和探讨创新将如何在新闻领域发生、会遭遇哪些阻力、受到哪些因素的形塑等等,深化对这些问题的认识对于理解新闻业的变迁至关重要(30)。

其次,从实践的角度,有助于倡导行业内的创新风气。新闻创新活动的出现与新闻业面临的两个根本性挑战有关:

一是新闻业作为一种专业,正在逐渐丧失其垄断性的职业地位;

二是新闻业从广告商和受众那里获取收入维持其发展的商业模式也渐渐失效。传统媒体必须更主动地进行组织变迁和媒体创新,不仅是在常规的内容生产层面进行的创新,还应该在编辑过程、新闻产品及其商业模式和组织结构方面进行大的创新。西方新闻业面临的困境比中国同行更早也更艰难,但新闻创新的例子不胜枚举,说明危机之中也可能孕育着生机。虽然创新也并不总是能够成功,失败更有可能是常态。但在新闻业陷入困境的当下,我们依然要鼓励创新,激发新闻组织和新闻工作者的创新精神,为新闻业的持续发展探索出新的路径。

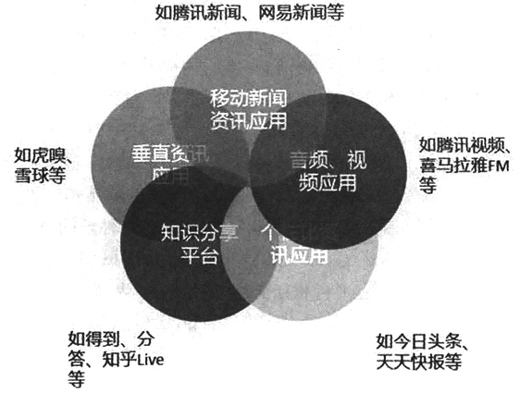

(图片来源:《2017中国自媒体全视角趋势报告》)

三、新闻创新研究的议题

前文描述了引入新闻创新这一统摄性概念对于展开新闻研究具有的价值。关键问题也随之而来,面对复杂多样的新闻创新现象,我们从何着手?本文立足于我国新闻业发展过程中的各类创新现象,尝试提出下列四个可展开的维度,在各个维度下可分别展开理论研究和经验研究。

(一)“创新的组织”,主要讨论各类新闻行动者在当下新闻生态系统中的角色。具体而言,这些具体进行创新的主体包括三种类型的组织:第一种是传统的新闻机构及其所创办的数字机构。这些机构依然是最为重要的原创新闻的生产者和发布者,它们在面对技术和经济危机的冲击时的调适与变革值得持续关注,如人民日报、解放日报这样的主流媒体,以及新京报、南方都市报这样的都市报。第二种是新近创立的新闻初创公司(news startups)。这些组织以网络为新闻的生产、发布和传播平台,虽然并不隶属于现有的传统新闻组织,但它们的内容以严肃新闻为主,是真正意义上的新闻机构(31)。比如澎湃、界面这样的新闻机构。第三种是日渐兴起的平台媒体(platform press)(32)。它们通常以技术公司的面目出现,否认自己是媒体公司,但对新闻业的影响日趋深刻而广泛(33)。比如新闻分发平台和社交媒体平台,前者如今日头条、一点资讯和天天快报,后者如微信、微博。显而易见,虽然新闻组织依然是推动和开展新闻创新的主体,但这里所指的组织已不限于传统新闻组织,而是一种泛新闻组织的概念。

(二)“创新的过程”,主要讨论创新在新闻业和新闻组织中的演化过程。新闻创新研究的核心议题就是探讨影响创新过程的各种因素、动力和作用机制。创新不是简单的一个新的技术、观念或思路的引入,也需要与之相匹配的组织结构、管理层级等方面的变革,从过程的角度讨论创新的产生更有利于揭示驱动创新的动力机制。创新过程中具有四个关键维度:驱动、来源、方向和轨迹。驱动包括了影响创新发生的内部和外部因素,内部驱动包括组织内的知识或资源,外部驱动则包括管制的角色、影响组织的市场特征等。来源是来源于内部因素的具有启发性的想法,如构思和知识,或者是外部因素,如对外部观点的采纳或模仿。方向是指过程创新是由上而下还是由下而上的,即创新是由管理层发起的还是一线员工发起的。轨迹是指创新的空间,是在组织内部的封闭过程还是在一个网络里的开放过程(34)。

(三)“创新的产品”,主要讨论一些新兴的新闻产品、新闻类型和新闻实践。创新最终要体现为一种新物品或一种新的质量的物品的引入,但在新闻创新领域,它不止是一种新的物品。创新的产品可能是新的新闻产品,如新闻客户端、中央厨房、平台媒体等;可能是新的新闻类型,如数据新闻、机器人新闻、短视频等;当然也可能是新兴的工作实践,如算法分发、新闻推广、流量监控等。这些都是新传播技术给新闻业带来的变化,这些变化最直观地体现了创新是什么。在研究时,我们除了关心创新的产品是什么、它是如何运作的,还有它是如何被接受、采纳和扩散的过程。前者表明了创新是什么,后者则是对创新产品的出现过程进行的描述。当然,在很多情况下,二者的区分并不是那么清晰。

(四)“创新的意义”,主要讨论创新对于中国新闻业的价值,尤其是在元新闻话语的层面,不同的行动主体如何论述创新及其意义。尽管中国新闻业的数字化转型晚于美英等西方国家,但新闻业困境的出现也已将创新提上各个新闻组织的决策议程上来。从实践层面来看,创新失败的可能性更大,为什么还要提倡创新?这个问题就关系到如何理解新闻创新对于中国新闻业的意义。关键之处可能就在于,通过培育创新文化和创新精神为新闻业的转型找到可行的路径和方向。虽然某一个项目或产品的创新有起止时间,但整个行业内的创新将会是一个长期的过程。因此,创新与新闻业的未来密切有关,成功案例与失败案例都有其独到的价值。而在具体的创新案例中,创新主体及其他行动者是如何阐释创新过程并赋予其意义的。基于这些中国本土实践的研究,为我们展开中国语境下的新闻创新研究提供了难得的机遇,这些丰富而又特殊的实践有可能产生独特的理论贡献。

本文从创新的组织、过程、产品和意义四个维度对现有的新闻创新现象进行了一个理想型分类,它们代表的是侧重点的不同,而并不意味着就可以在现实中进行判然有别的区分,更多时候可能是以一种混杂的形态出现。在具体的研究中,刘易斯(Lewis)针对大数据新闻所提倡的案例、概念和批判分析路径有助于我们展开具体的研究(35)。我们当然可以从事大量的创新案例的研究,无论是某个新闻组织的媒体融合历程,还是一个具体的创新产品的出炉过程;我们也需要对新近涌现出的新鲜概念进行细致的梳理和厘清,比如算法、平台、中央厨房等。此外,我们在研究时还需有批判的意识,对那些可能影响公共生活的新现象保持警惕,比如算法带来的负面效应、平台对新闻业格局的重塑等。

四、新闻创新研究的路径

新闻业中出现了大量的新现象亟待被纳入新闻研究的视野。与此同时,我们也要与之相匹配的研究方法和理论予以支持。舒德森曾将既有新闻研究概括为三种取向:政治经济、社会和文化(36)。此后,他将政治与经济独立开来,成为政治、经济、社会和文化四种并列的路径(37)。近年来,一些研究者开始倡议新的分析路径。比如在研究计算新闻时,安德森(Anderson)就呼吁要迈向一个计算和算法新闻社会学的研究体系,他在舒德森的基础上提出一个包含“政治、经济、场域、组织、文化和技术”六种研究路径在内的研究框架(38)。在研究大数据和新闻时,刘易斯和韦斯特兰(Westlund)提出了一个包含认识论(epistemology)、专业知识(expertise)、经济(economics)和伦理(ethics)四重维度的分析框架(39)。在对媒介创新的研究中,他们又提出了一个由行动者(actor)、技术性组件(actant)、受众(audiences)和行为(activities)构成的4A矩阵的分析框架(40)。

上述分析框架是研究者在面对各自的研究对象上提出的针对性的路径,在综合考量上述创新的研究框架后,本文在西方理论和本土实践的基础上提出一个由政治-经济、社会-文化与技术-物质三种研究路径构成的分析框架,其中既包括一些传统的研究路径,也纳入了一些新近提出的创新路径。需要说明的是,笔者希望这个分析框架可以不仅限于研究新闻创新,而是能够成为一种整合性的新闻研究的研究路径。

(一)政治-经济路径。新闻创新都是在特定的政经环境里运作,在这个国家出现的创新案例未必会在别的国家有效;甚至在一国内部,此地的创新案例也不一定能出现在它处。格雷夫斯(Graves)等人将美国政治新闻业中的事实核查视为一种创新,被一些美国的全国性精英媒体广泛采用,却在地方性和区域性媒体中应者寥寥(41)。即使同为发达国家,促进创新的环境也有很大差异。鲍尔斯(Powers)和桑布拉诺(Zambrano)对美国西雅图和法国图卢兹的在线新闻初创机构的比较研究发现,新闻业在权力场域中的位置不同,导致两座城市的记者所拥有的资本数量和类型也有很大差异,这些差异影响了每座城市形成初创机构的程度以及结构化记者将资本转换成创立初创机构所需资源的能力(42)。洛瑞(Lowrey)指出,新闻组织的创新受两种对峙力量的左右而缺乏弹性,其中“强联系网络”较为重视与政治经济网络的联系,而“弱联系网络”则更为关注与市场和受众有关的面向(43)。这些研究从不同侧面显示了政经力量对新闻创新的影响。而在中国语境下考察新闻创新的动力和过程时,尤其要注意不同力量的交织,如国家、制度、资本、商业等因素。就以国内近年来兴起的新闻客户端浪潮为例,尽管同样有地方党委政府的支持,但不同的创新产生了不同的效果,比如澎湃新闻的估值已经超过34亿(44),但也有一些客户端已经烟消云散。新闻客户端这种创新产品的兴起及其在各地的扩散背后的政经因素值得探究。

(二)社会-文化路径。20世纪70年代以来,通过对新闻工作的社会组织研究,学者们把原本居于后台的新闻生产过程呈现出来,揭示了新闻业建构社会现实的本质(45)。伯科威茨(Berkowitz)和刘正稼(Liu,Zhengjia)则指出,现在不仅要揭示新闻的建构过程,还应专注于新闻的意义生成,进而提倡一种新闻的社会-文化建构路径(46)。在考察新闻创新时,同样可以采用社会-文化的路径。由于新闻组织是各类新闻创新发生的重要场景,研究者需要深入内部考察各种创新的具体运作过程。更早之前,博奇科夫斯基(Boczkowski)对美国在线新闻作为新闻创新的研究就是典型的社会建构的路径(47)。保卢森(Paulussen)等人的研究就是通过参与式观察,解释了一个传统媒体的创新过程遇到的困难不仅存在于机构运作的层面,也与新闻工作者的抗拒态度有关(48)。斯普里多(Spyridou)等人利用行动者网络理论考察不同的行动者如何协商并最终塑造互联网及相关的数字技术嵌入新闻室的方式(49)。卡尔森(Carlson)和厄舍(Usher)把数字新闻初创公司视为创新的主体,通过对创业宣言的元新闻话语分析,展示它们对新闻业的阐释,如对既存新闻实践的确认与批评、对新闻业与技术间的边界的重新思考等(50)。回到中国语境,当我们把新闻组织的融合、转型等视为创新时,仍有大量的未知问题等待探究,如它们的实际运作、创新过程等。这些新机构、新产品、新实践的出现在何种程度和意义上影响着新闻业则需要进行文化路径的阐释。

(三)技术-物质路径。在经典的新闻社会学研究中,技术问题虽然经常被提到,但很少被详细地讨论,并没有获得足够重要的位置(51)。而现在,讨论当代新闻业的发展不关心技术是难以想象的,二者正以复杂和多元的方式深深地联系在一起(52)。博奇科夫斯基和安德森认为,以前的新闻研究总是以词(word)为开端,侧重于讨论词的内容、写或说这些词的人以及他们所属和互动的组织。而信息的生产、分发和接受过程中的物质条件被忽略了,现在应该加强对物(things)的研究,包括工具、机器、硬件、软件和其它类型的技术(53)。技术-物质路径有两层含义:一是新闻研究对象的拓展和转向。新闻业正在进入一个技术导向的时代,出现了数据新闻(data journalism)、机器人新闻(robot journalism)、自动化新闻(automated journalism)、算法新闻(algorithmic journalism)等新的实践类型。它们构成了新闻研究的新客体(new objects)(54),体现了一种物质性(materiality)的转向(55)。二是对这些新客体的研究必然会带来新闻研究范式和路径的更新,一个突出的例子就是科学和技术研究中的理论和方法被大量引入新闻研究中来,如已经被广泛采用的行动者网络理论(actor-network theory)(56),以及交易区(trading zones)和边界客体(boundary objects)(57)、技术戏剧(technological drama)(58)等概念的使用,这些新的理论和方法为新闻研究提供了丰富的概念和工具。博奇科夫斯基和米契尔斯泰因(Mitchelstein)认为,以往对在线新闻的研究一直走在一条单行道上(one-way street),既不能厘清哪些经验趋势独属于在线新闻、哪些又可被其它数字文化领域所共享,也无法与其它行为和社会科学中的相关理论构建工作进行概念方面的交流。他们希望实现的是一种双向的交换,将网络视角引入对新闻的研究为网络研究中对技术和组织因素的讨论提供了一个可能的场景。(59)目前国内学界对今日头条等新闻分发平台背后的算法机制的关注就是物质转向的很好体现,一方面,它能够拓宽我们对新闻中行动者的理解,不仅限于记者,还应包括程序员、工程师、数据可视化专家等等;另一方面,它也打破了传统新闻研究中的新闻室和新闻组织的中心性,一些新闻生态中的新来者亟需得到正视。

新闻创新现象不是始自今日,而是始终存在于新闻业的发展历程中,只不过我们在当下开始以这样的概念来界定类似的现象。在早期关于创新的研究中,新闻创新被视为一种应对技术变迁的方式,与技术创新一词交替使用。而现在新闻创新则是一种应对“危机”的主要方式,这种危机在技术和经济双重因素的影响下日趋加深。新闻创新研究的兴起是学术研究对于实践中的新闻创新现象的回应。本文在对既有新闻创新文献的梳理基础上,试图针对中国新闻业的具体创新实践提出可能的研究框架。受限于个人视野,这些可能的议题和路径反映了写作者本人的阅读偏好和研究兴趣,这并不意味着中国语境下的新闻创新只能以这样的分析框架进行研究。

不仅是处在剧变中的新闻业需要创新,以新闻业为主要关注对象的新闻研究也需要创新。如果说过去的新闻研究主要关注“常”,那么现在更重视对“变”的揭示,既定的研究范式也要有所更新。当下新闻研究需要关心的议题在增多,能够利用的理论资源和研究方法也在扩张。本文试图提出若干可能的研究视角和分析路径,从一个侧面展示出新闻研究进行创新的可能性。

注释:

①朱至刚:《早期中国新闻学的历史面相:从知识史的路径》第16页,厦门大学出版社,2016年版。

②涂凌波:《现代中国新闻观念的兴起》第226页,中国传媒大学出版社,2016年版。

③Zelizer,B.(2004).Taking journalism senously:News and the academy(p.15).Thousand Oaks,CA:Sage.

④邓建国、迈克尔·舒德森:《我对新闻业未来谨慎乐观——迈克尔·舒德森学术访谈》[J].《新闻记者》,2015年第2期第4-12页。

⑤黄旦:《传者图像:新闻专业主义的建构与消解》第5页,复旦大学出版社,2005年版。

⑥Wahl-Jorgensen,K.,& Hanitzsch,T.(2008).Introduction:On Why and How We Should Do Journalism Studies.In Wahl-Jorgensen,K.,& Hanitzsch,T.(eds.).The handbook of journalism studies(pp.3-16).New York:Routledge.

⑦Zelizer,B.(2004).Taking journalism seriously:News and the academy(p.16).Thousand Oaks,CA:Sage.

⑧Singer,J.B.(2008).Journalism Research in the United States of America.In Loffelholz,M.& Weaver,D.(eds.).Global Journalism Research:Theories,Methods,Findings,Future(pp.145-157).Blackwell.

⑨Zelizer,B.(2004).Taking journalism seriously:News and the academy(p.16).Thousand Oaks,CA:Sage.

⑩Schramm,W.Twenty years of journalism research[J].Public Opinion Quarterly,1957,21(1):91-107.

(11)White,D.M.The gate keeper:A case study in the selection of news[J].Journalism Quarterly,1950,27:383-96.

(12)Breed,W.(1955).Social Control in the Newsroom:A Functional Analysis.Social Forces,33(4),326-335.

(13)李红涛:《黄金年代的“十字路口”:〈生产新闻〉与新闻生产社会学的崛起》[J].《中国传媒报告》,2013年第4期第4-16、61页。

(14)Reese,S.D.,& Ballinger,J.(2001).The roots of a sociology of news:Remembering Mr.Gates and social control in the newsroom[J].Journalism & Mass Communication Quarterly,78,641-658.

(15)邓建国、迈克尔·舒德森:《我对新闻业未来谨慎乐观——迈克尔·舒德森学术访谈》[J].《新闻记者》,2015年第2期第4-12页。

(16)Fishman,M.(1980).Manufacturing the News(p.13).Austin:University of Texas Press.

(17)Reese,S.D.,& Ballinger,J.The roots of a sociology of news:Remembering Mr.Gates and social control in the newsroom[J].Journalism & Mass Communication Quarterly,2001,78:641-658.

(18)Wahl-Jorgensen,K.,& Hanitzsch,T.(2008).Introduction:On Why and How We Should Do Journalism Studies.In Wahl-Jorgensen,K.,& Hanitzsch,T.(eds.).The handbook of journalism studies(pp.3-16).New York:Routledge.

(19)Wahl-Jorgensen,K.,& Hanitzsch,T.(2008).Introduction:On Why and How We Should Do Journalism Studies.In Wahl-Jorgensen,K.,& Hanitzsch,T.(eds.).The handbook of journalism studies(pp.3-16).New York:Routledge.

(20)Anderson,C.W.(2017).Newsroom Ethnography and Historical Context.In Boczkowski,P.J.& Anderson,C.W.(eds.).Remaking the News:Essays on the Future of Journalism Scholarship in the Digital Age(pp.61-80).Cambridge,MA:The MIT Press.

(21)Ryfe,D.(2012).Can Journalism Survive An Inside Look in American Newsrooms.Preface.London:Polity Press.

(22)Reese,S.D.The new geography of journalism research[J].Digital Journalism,2016,4(7):816-826.

(23)Singer,J.B.(2008).Journalism Research in the United States of America.In Loffelholz,M.& Weaver,D.(eds.).Global Journalism Research:Theories,Methods,Findings,Future(pp.145-157).Blackwell.

(24)Deuze,M.,Witschge,T.,Deuze,M.,& Witschge,T.Beyond journalism:theorizing the transformation of journalism[J].Journalism,2017,146488491668855.

(25)Dogruel,L.Innovation research in media management and economics:an integrative framework[J].Journal of Media Business Studies,2015,12(3):153-167.

(26)Pavlik,J.V.Trends in New Media Research:A Critical Review of Recent Scholarship[J].Sociology Compass,2013,7(1):1-12.

(27)白红义:《新闻创新研究的视角、议题和路径》,强荧、吕鹏主编:《新闻与传播学国际理论前沿:后媒介时代的视角》,上海社会科学院出版社2017年5月。

(28)王辰瑶、喻贤璐:《编辑部创新机制研究——以三份日报的“微新闻生产”为考察对象》[J].《新闻记者》,2016年第3期第10-20页。

(29)李艳红:《在开放与保守策略间游移:“不确定性”逻辑下的新闻创新——对三家新闻组织采纳数据新闻的研究》[J],《新闻与传播研究》,2017年第9期第40-60页。

(30)李艳红:《新闻创新与新闻业的数字化转型》,会议论文,2016年。

(31)Bruno,N.,& Nielsen,R.K.Survival is Success:Journalistic Online Start-Ups in Western Europe.Oxford:Reuters Institute for the Study of Journalism.2012.

(32)Bell,E.,& Owen,T.The Platform Press:How Silicon Valley reengineered journalism.Tow Center for Digital Journalism,2017,http://towcenter.org/wp-content/uploads/2017/03/The_Platform_Press_Tow_Report_2017.pdf.

(33)Napoli,P.,& Caplan,R.Why Media Companies Insist they're not Media Companies,Why They're Wrong,and Why it Matters[J].First Monday,2017,22(5).

(34)Evans,S.K.Making sense of innovation:Process,product,and storytelling innovation in public service broadcasting organizations[J].Journalism Studies,2018,19(1):4-24.

(35)Lewis,S.C.Journalism in an Era of Big Data[J].Digital Journalism,2015,3(3):321-330.

(36)Schudson,M.The sociology of news production[J].Media,Culture & Society,1989,11(3):263-282.

(37)Schudson,M.(2005).Four Approaches to the Sociology of News.In Currran,J.&.Gurevitch,M.(eds.).Mass Media and Society(pp.171-197).London:Arnold.

(38)Anderson,C.W.Towards a sociology of computational and algorithmic journalism[J].New media & society,2013,15(7):1005-1021.

(39)Lewis,S.C.,& Westlund,O.Big data and journalism:Epistemology,expertise,economics,and ethics[J].Digital Journalism,2015,3(3):447-466.

(40)Westlund,O.,& Lewis,S.C.Agents of media innovations:actors,actants,and audiences[J].Journal of Media Innovations,2014,1(2):10-35.

(41)Graves,L.,Nyhan,B.,& Reifler,J.Understanding Innovations in Journalistic Practice:A Field Experiment Examining Motivations for Fact-Checking[J].Journal of Communication,2016,66(1):102-138.

(42)Powers,M.,& Zambrano,S.V.Explaining the formation of online news startups in France and the United States:a field analysis[J].Journal of Communication,2016,66(5):857-877.

(43)Lowrey,W.Institutionalism,News organizations and Innovation[J].Journalism Studies,2011,12(1):64-79.

(44)上观新闻:《刘永钢:内容的价值,千万别低估,澎湃这三年告诉我们的事》,http://www.jfdaily.com/news/detail?id=68634

(45)Schudson,M.The sociology of news production[J].Media,Culture & Society,1989,11(3):263-282.

(46)Berkowitz,D.A.,& Liu,Z.(2014).The Social-Cultural Construction of News.In Fortner,R.S.,& Fackler,P.M.(eds.).(2014).The Handbook of Media and Mass Communication Theory(pp.301-313).John Wiley & Sons.

(47)Boczkowski,P.J.(2004).Digitizing the News:Innovation in Online Newspapers.Cambridge,MA:MIT Press.

(48)Paulussen,S.,Geens,D.,& Vandenbrande,K.(2011).Fostering a culture of collaboration:Organizational challenges of newsroom innovation.In Paterson,C.,& Domingo,D.(eds.).Making online news(Volume 2),Newsroom ethnographies in the second decade of Internet journalism(pp.3-14).New York:Peter Lang.

(49)Spyridou,L.,Matsiola,M.,Veglis,A.,Kalliris,G.,& Dimoulas,C.Journalism in a state of flux:Journalists as agents of technology innovation and emerging news practices[J].International Communication Gazette,2013,75(1):76-98.

(50)Carlson,M.,& Usher,N.News Startups as Agents of Innovation[J].Digital Journalism,2016,4(5):563-581.

(51)Schmitz Weiss,A.,& Domingo,D.Innovation processes in online newsrooms as actor-networks and communities of practice[J].New Media & Society,2010,12(7):1156-1171.

(52)Lewis,S.C.,& Westlund,O.(2016).Mapping the Human-Machine Divide in Journalism.In T.Witschge,C.W.Anderson,D.Domingo,& A.Hermida(eds.),The SAGE Handbook of Digital Journalism(pp.341-353).New York:Sage.

(53)Boczkowski,P.J.& Anderson,C.W.(2017).Introduction:Words and things.In Boczkowski,P.J.& Anderson,C.W.(eds.).Remaking the News:Essays on the Future of Journalism Scholarship in the Digital Age(pp.1-12.).Cambridge,MA:The MIT Press.

(54)Anderson,C.W.,& De Maeyer,J.Objects of journalism and the news[J].Journalism,2015,16(1):3-9.

(55)Boczkowski,P.J.The material turn in the study of journalism:Some hopeful and cautionary remarks from an early explorer[J].Journalism,2015,16(1):65-68.

(56)Turner,F.Actor-networking the news[J].Social Epistemology,2005,19(4):321-324.

(57)Lewis,S.C.,& Usher,N.Trading zones,boundary objects,and the pursuit of news innovation:A case study of journalists and programmers[J].Convergence,2016,22(5):543-560.

(58)Carlson,M.The robotic reporter:Automated journalism and the redefinition of labor,compositional forms,and journalistic authority[J].Digital Journalism,2015,3(3):416-431.

(59)Boczkowski,P.J.& Mitchelstein,E.(2017).Scholarship on Online Journalism:Roads Traveled and Pathways Ahead.In Boczkowski,P.J.& Anderson,C.W.(eds.).Remaking the News:Essays on the Future of Journalism Scholarship in the Digital Age(pp.15-26).Cambridge,MA:The MIT Press.