内容提要:以话语的社会理论为取径,以新闻业者针对数字化挑战所发表的言说文本为素材,本文考察了我国新闻场域中的实践者如何在这一条件下重构和概念化他们的行为。基本发现是:当代中国的业者主要转向了市场话语,采纳商业主义作为支配其言说的基本框架。与这一过程相伴随,自上世纪90年代新闻改革的上升阶段曾经涌现的专业主义“话语形构”(discursive formation)则悄然离场。与西方社会在类似技术条件下所产生的相对多元的危机言说相比,当下中国业者的“话语形构”显示出单一商业维度的特征。这一“话语形构”的变迁不仅内在于商业主义社会实践的兴起之中,并且为后者提供合理化的依据进而催生后者,与此同时,以“公共性”为价值主导的工作、社会关系和社会认同则在这一过程中被“去合法化”和边缘化。新闻业的结构性变迁因而蕴含于话语变迁之中。

关键词:数字化/新闻业转型/话语实践/专业主义/商业主义

作者:李艳红 陈鹏

作者简介:李艳红,中山大学传播与设计学院教授;陈鹏,中山大学传播与设计学院博士研究生

标题注释:本文是教育部2014规划基金项目(1402002)“嵌入性共生:1990年代以来新闻与公关职业的双重演进及危机”的阶段性成果。

以数字技术为核心的新兴媒体科技正在给今天的新闻业带来诸多“不确定性”。在一些学者看来,“不确定”恰恰具有其价值,因为“正是这些挑战促使我们暂时停下来,重新定位,或者继续从事我们过去的事情,也可能是转变方向。”(Zelizer,2015)。

但是,“不确定性”究竟能够带来什么,却并非必然。它取决于多重因素,这既可能包括结构所规定的物质环境,也可能包括拥有特定经验、知识和欲望的行动主体所行使的能动性,以及二者之间的互动。其中不可忽略的是“不确定性”所激发的言说,因为如福柯(米歇尔·福柯,2003:50)所言,社会实践尽管外在于语言而独立存在,但是他们却被语言赋予意义或“纳入视野”,也因此,他们是在话语中形成(discursively formed)或构成(constitution)。如此,在这场由数字技术引发的、充满“不确定性”的多样可能的场景中,新闻业者究竟如何定位,是否转变方向以及如何重新组织其行为,都不可避免地与他们所建构的话语相关联。

美国传播学者翟利泽(Barbie Zelizer)批判性地分析和考察了西方(尤其是美国)新闻界面对这场“不确定性”时的言说(Zelizer,2015),她将其称为“危机话语”。通过对这个话语的批判性解剖,她指出,这样的话语可能将新闻业在新媒体兴起、公众参与、传统新闻从业常态变迁的情境下所面临的多元的挑战、条件、机遇、创新等遮蔽于同质化的表述之中。她的论述,在批判这“危机话语”的同时,也提示了这样的可能,即“危机话语”及其建构可以是一个认知的场所,通过对它的开掘,我们可以了解新闻界人士运用哪些话语资源来诊断新闻业面临的挑战,论述这些挑战的蕴涵、应对的原则和方法,以及他们所想象的新闻业的未来。

沿着这一路径,本文试图将今天中国新闻业界和学界围绕这一变迁与境遇所进行的言说纳入考察。与翟利泽考察的美国类似,今天中国的新闻媒体同样面临着“不确定性”的境遇,这主要体现为新兴媒体科技带来的对介质的冲击,以及由此带来的传统媒体所依赖之商业环境的变迁,新闻专业的命运也进而变得不确定。如何看待这一境遇,并从中寻找和确定方向,激发了当前中国业界领袖以及高度关注业界变迁的学界的丰富言说。从阐释学的角度,这恰是一个文本和意义呈现的“热点时刻”,可以帮助我们认知和了解话语的生成,及其对于新闻业场域中实践的构成性作用。

具体而言,本文将探讨在今天数字媒体科技对新闻业造成冲击的条件下,中国业界的领导者和实践者究竟如何言说他们所面对的“不确定性”。如何为当前的境遇做出诊断,提出回应的行动和路径选择,并阐明关于未来的愿景(vision)。这一话语轮廓的形成又将如何构成和形塑新闻场域的社会实践?并且,对于中国新闻业的变迁可能产生何种深远的意涵?

一、文本、话语形构与社会实践:研究话语与社会变迁的框架

正如费尔克拉夫(Norman Fairclough,1992:1)所言,“今天越来越多学科的学者都认识到,语言使用方式上的变迁与更广泛的社会与文化过程相关联,因此也越来越认识到运用语言分析作为一种研究社会变迁之方法的重要性”。费尔克拉夫本人也试图将社会取向与语言学取向的话语观点整合起来,建立一种“话语的社会理论”。他将文本分析、话语实践分析以及社会实践分析整合为一个三维框架,开启了分析话语与社会变迁之关系的路径。在本文中,我们也把话语分析视为一种研究新闻业变迁的方法,力图通过考察在数字化技术变迁的背景下中国新闻业场域(the field of journalism)之话语的形构和变迁来理解新闻业的变迁。

从福柯开始,话语即被视为一种“社会实践”。对福柯而言,现代社会是围绕着特定的“话语结构”和交流规则建立起来的(米歇尔·福柯,2003:32-34)。所谓“社会实践”,指的是一种生产性的实践(productive practice),是位于特定社会关系的人们对他们工作的原材料所进行的工作(如工作的技巧、方式以及理论)。但是它却不只包括工作形式(forms of work)本身,而且包含认同(社会身份的建构)以及对社会世界的表征(representation)等主观的维度(Chouliaraki & Fairclough,1999:28)。它被认为“将不同的生活元素,如特定的行为类型、时空位置、物质资源以及具有特定经验、知识、欲望和符号资源的个体等带入了一个具体的地方性关系”(Fairclough,2000),也因此,不少社会科学研究者认为,对社会实践的分析构成了社会科学研究当中的一个理论上紧凑、方法论有效的焦点(Archer,1995:117;Chouliaraki & Fairclough,1999:5),其优点在于它将社会结构的分析与关于社会行动的分析关联了起来。

因此,所谓话语作为一种社会实践,则指言说本身就是一种行动或工作,与其他社会实践类型一样,它也是拥有特定知识、经验和欲望的主体在特定时空和物质资源下所采取的行动或工作,它往往内在于社会实践之中。对本文而言,检视新闻业者的话语实践即意味着,一方面检视其言说行动如何形成于特定的制度和组织环境之中,并与在这一制度环境下展开的新闻业的实践相勾连,另一方面也意味着,通过解析新闻人的言说文本,我们也得以洞察这些主体的知识、经验和欲望。

那么,如何入手分析话语实践?费尔克拉夫(1992:4)认为,文本分析是进行话语分析的基础。任何社会实践都有其文本“时刻”。所谓文本“时刻”,意指文本是构成社会实践的主要要素之一,它与构成社会实践的其他要素如物理要素、社会学要素和文化心理要素等之间会形成勾连的关系。社会实践由上述多种要素构成,文本即是这些众多要素中的一种,这些要素即构成社会实践的各种“时刻”(Harvey & Braun,1996:78-79)。按照这一定义,本文考察的对象即是数字化技术变迁的背景下新闻实践的文本“时刻”。数字化媒体技术所带来的新境遇激发了新闻场域中实践者的诸多言语行动,例如,在每年由新闻媒体或相关的互联网媒体召开的相关“年会”上,这一议题往往占据主题,相关的业界领袖和学界成员会就此发表演讲;在行业刊物上,众多关于新闻业危机和转型的文章被刊登或以专题的形式发表;相关人士也会就此议题接受记者采访或撰写专题文章等。本文的研究任务因而包括考察新闻场域的实践者如何在文本“时刻”形成新的语汇,产生特定风格和样式,形成话语,对旧的传统予以问题化,建立新的类分系统和理解新闻业境遇的框架,并表征它。

“话语作为一种社会实践”的另一层含义则是,话语具有生成性的权力(generative power),它对社会实践具有构成和建构性的效果。正如费尔克拉夫对于话语分析之研究任务的界定:“话语不仅反映或表征社会实体和社会关系,他们也建构或构成它们……话语分析正是要分析这些话语的社会效果”(Fairclough,1992:3)。比之于社会实践的其他要素,文本更具有独特的生成性权力,Ruqaiya Hasan(1998)将其称为semologic。费尔克拉夫则将这一过程称为“文本构造(texturing)”的过程(Fairclough,2000)。他认为,“文本构造”作为一种社会生产模式,其创造性在于通过将符号系统中要素进行新的组合,产生新的意义。而这种新的意义系统将对社会生活中的行为、工作、社会位置和社会关系进行定义,并形塑人们的认同。因此,文本构造正是研究话语如何构成社会实践的关键。在本文中,我们也将循此路径,检视新闻业者如何重新建构语汇,以及进行符号系统的新组合,以此来探讨话语如何影响社会变迁。

费尔克拉夫所勾勒的话语分析方法的另一个重要关注点是历史变迁(Fairclough,1992:4)。他认为,在特定的社会条件下,不同的话语会结合起来产生出新的复杂的话语,这一变迁的过程恰是探讨话语的社会理论意义所在。受此启发,尽管追溯新闻实践者在话语变迁的历史性过程超出了本文的研究目的,但本文仍尝试将新闻实践者在当下数字化技术变迁条件下所形成的言说行动和话语形构与其他时空场景进行比较,以彰显言说行动和话语形构的历史条件性。

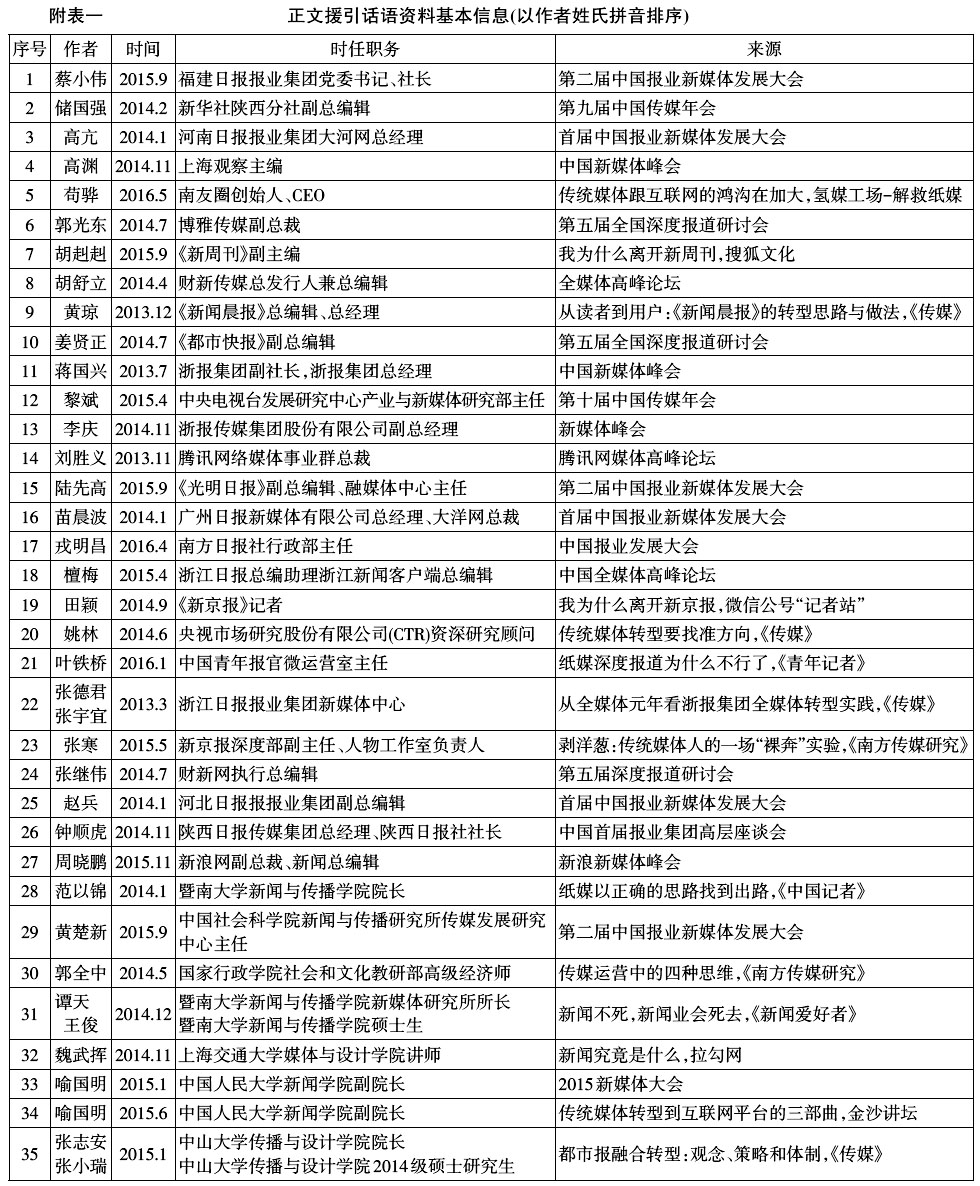

本文所分析的文本材料广泛来自于近年来(主要是2013年1月至2016年8月)业者和学者就新闻业的现状、危机和应对等发表的公开言论。其中最为主要的文本来自如下:与媒体转型有关的重要年度峰会上业者的发言(主要是各媒体管理高层,以及部分学者),新闻行业杂志以及部分学术刊物就上述话题所发表的专栏或相关文章,以及在一些微信公号上得到广泛传播的重要的业者领袖或评论者的相关文章。我们所收集的峰会和论坛主要包括:中国传媒年会、中国报业新媒体发展大会、中国新媒体峰会、腾讯网媒体高峰论坛等;我们所关注的主要行业和学术刊物包括:《南方传媒研究》、《传媒》、《新闻爱好者》、《新闻记者》等;我们所关注的微信公号包括:“记者站”、“蓝媒TMT”、“氢媒工场”、“新京报传媒研究”等,共计收集了68位业界人士和14位学界人士的91篇文章。由于学者和业者在话语表述上并未显示出显著差异,在本文中我们并不区分处理。除此之外,为了分析话语与实践之间的关联,笔者也采用了这一段时期以来与多位业者的访谈资料作为辅助。①

本文将如下安排:我们将首先致力于关注新闻业者的文本“时刻”,力图通过这些言说文本的分析来揭示言说行动的框架化过程;其次,我们将把这一新生的话语实践置于历史和空间维度进行比较,以理解话语变迁如何与具体的社会历史条件相勾连,并以此实现批判性分析的目的;最后,我们将尝试探讨这一话语形构对于新闻业场域之实践的构成性作用,以理解话语之变迁如何与新闻业的实践变迁之间发生关联。

二、“商业主义”的话语形构

当话语在较为多样的行为场域都提供了关于某一个主题的类似的谈论方式,以重复的主旨或“观念丛”(cluster of idea)聚集为“知识形态丛”之时,我们就将其称为话语形构(discursive formation)(Barker,1999:78)。按照这一定义,中国新闻业者在面临数字化冲击之境遇下所产制的文本已经具备了上述特征:不同的言说文本尽管来自业界不同的主体,发表于不同的场景,但却有着类似的关注、观点、概念和主题,以至于呈现出一种重复的模式,进而构成了特定的话语形构。我们尝试用“商业主义”的危机话语来阐述这一话语形构的核心。

与翟利泽对美国新闻业界之话语的检视相似,在面临这一境遇之时,危机也成为中国新闻业界频繁使用来描述其现状的概念。因此,危机话语也构成了中国业者基本的话语轮廓。不过,在中国语境下,我们发现,与西方业者从多面向来审视这一危机不同,今天中国业者的言说显著地表现出其商业主义的倾向,他们在阐述其所面临的数字科技环境时,以如何实现商业价值作为主旨和出发点,并且反复使用商业的观念来组织他们的谈论,体现出一个内在高度统一的“商业主义”的认知框架。商业主义构成了支配业者在这一历史条件下概念化其境遇的基本框架,成为其讨论的出发点和终极点。

下文尝试采用恩特曼(Entman)的“框架(framing)”概念来对这一话语进行解析。恩特曼(Robert M.Entman,1993)曾提出,话语框架一般由四个成分或环节构成:对问题的定义(problem definition)、因果诠释(causal interpretation)、道德评价(moral evaluation)以及应对措施的建议(treatment recommendation),这些成分之间彼此关联和呼应,构成话语包。我们从众多文本中提炼出的商业主义框架恰恰可以通过这四个维度得到全面阐述。

首先,这些言说文本大都将当前新闻界的境遇“诊断”为危机。我们梳理的言说文本显示,当前中国新闻业的境遇主要被表述为一种“盈利”的危机和“商业模式”的危机。所谓“盈利”的危机,指的是在新媒体冲击下,传统媒体受众迅速流失进而导致广告收入和经营收入下降的危机。其典型的表述为“读者流失”、“利润下降”和“经营陷入困境”等。我们观察到,尽管极少有业者采用实证的数据列举,但在诸多的言说中,传统媒体衰落并陷入商业危机被当作一种必然或“命定的结果”,并被预设为媒体转型的前提。例如,“‘不转等死’的论调在传媒圈里颇为常见”(28)。更多的言论集中在探讨媒体所代表的“商业模式的危机”,即认为传统媒体所依赖的、主要依靠广告来获取收入的盈利模式已经过时,不应该再构成新媒体时代下的主导商业模式。如,谭天认为,“当今新闻业式微既不在于新闻生产,也不在于新闻运营,而在于独木难支,缺少盈利的产品和商业模式的新闻业走向没落是必然的”(31)。喻国明的观点与此类似,“传统媒体转型到互联网的平台有三部曲,首先要解决渠道问题,第二解决内容产品服务模式问题,第三解决盈利模式问题”(34)。对商业模式危机最直接和尖锐的表达则是魏武挥的观点,他认为“新闻业作为一门生意已经死掉”(32)。

对危机的归因则主要集中在“新媒体”,技术的革新被表述为造成这场商业危机的主要原因。新媒体技术被认为正在重新定义媒体,由于其掌握了到达受众的渠道,因而被认为超越传统媒体占据了影响力和营销能力的先机。相应之下,传统媒体则在冲击下失去了对读者的吸引力。例如,业者认为技术重构了信息传播模式,传统媒体机构式的信息传播渠道已然失效(33)。进一步的归因则指向传统媒体自身,他们被认为采纳新技术过慢或缺乏技术创新能力因而导致衰落的命运。而之所以不能胜任技术创新,则被诸多业者归纳为业者的思维和意识方面的缺失,如认为传统媒体缺乏“互联网思维”或“技术思维”等(3,25,26)。有趣的是,在业者的言说当中,关于传统媒体缺乏技术思维的归因往往与“欠缺产品和用户意识”和“服务理念有待提高”等市场意识的归因混淆在一起(4,9,12)。因此,对业者而言,导致危机的原因表面上是新媒体技术、深层原因却是新媒体技术所暴露的业者之市场和服务意识的缺乏。

与上述归因关联的,是关于这场危机的道德判断以及它所勾连的“情感结构”(structure of feeling)。我们发现,这一危机并未导致对新媒体技术的责备和“诅咒”,今天中国的业者和学者并未陷入一种“命定的绝望”,相反,而是对此抱以足够的接纳和拥抱的姿态,表现出一种接受挑战的勇气,他们倾向于认为这场科技的变迁是必然也是乐观的。在媒体人的表述中,虽然在某些时刻表现出某种无力感,但是这场危机总体而言被表述为一场必须去接受和值得去面对的挑战。在情感上,“压力”继之以“有希望的焦虑”,因为只要传统的新闻人学习到和适应互联网的精神,这场危机就将被化解。例如,从《南方都市报》辞职后创办新媒体的苟骅的表达比较典型,他认为“媒体人有很强的可塑性……而一旦媒体人具备了互联网能力,就可能得到解救”(5)。

支撑这一商业主义框架的最丰富的论述来自于对面对危机和转型所开出的“药方”上。在商业主义的框架下,开出的转型“药方”往往也主要是商业主义的,它表现为种种直接或间接的商业策略,其目的是实现盈利或商业价值。这包括:进行新的战略定位以获取融资,如放弃传统新闻报道转向提供服务性信息,创办“门户社区”、“垂直”网站和聚合模式(而非原创)的新闻网站(17),甚至是转向游戏或其他盈利能力更强的产业(22);寻找或拓展广告之外新的商业模式,以“挖掘广告销售以外的商业价值”(9),如与服务性部门合作,提炼更多产品,以服务替代广告,以数据进行营销等(15);探索用户的规律,如用大数据挖掘技术来分析用户的实时内容需求,精准识别用户,增加用户黏度,将“粉丝”转化为用户(22);以及改变“内容为王的传统观念”等(16,1,35)。在这一轮转型中相当活跃的评论者魏武挥的“点子”可能最具“创造性”,他彻底否定了通过售卖内容来获取广告的商业模式,即便小打小闹的商业模式创新也意义不大,他认为(现代)媒体是以金融为核心,而新闻只是也应该只成为媒体的公关部门,为媒体获取声誉而已,媒体的商业价值需要通过资本运作来实现(32)。他的分析也许揭示的是事实的一部分,但对此立场的倡导很显然是以商业主义作为唯一的出发点。

这一关于危机的话语与关于转型的话语相伴随。面对危机,今天中国的业者并未显露出悲观,危机的话语也悄然转换成为了“转型话语”。我们可以对这一转型话语进行如下概括:在主体层面,转型的主体被界定为新闻媒体(机构)和新闻人(工作者),尤其是作为商业主体的新闻机构,其运作于市场,并以向用户提供有偿服务赚取收益。值得注意的是,这里的转型主体并不是作为“社会公器”以及社会民主生活之有机组成部分的新闻业(专业)。在目的和价值层面,转型的目的尽管从未被清晰阐明,但它大体模糊地被表述为“找到盈利模式”、“拿到风险投资”、“重新占有市场”和“实现商业成功”等等单一的商业愿景。在技术层面,转型的策略主要体现为种种能够在短期内直接或间接实现商业价值的手段,如“提供满足用户需求的产品”,“延伸服务”等,而这一面的反面,如“缺乏互联网意识”,“缺乏对用户的关注”、或抱陈守缺的所谓“情怀”等则被界定为阻碍转型的阻力。在道德和情感结构层面,转型就必然不是无望,而是一种值得面对的挑战,它所召唤的是一种“有希望的焦虑”。

在商业主义的这一框架下,在商业实践(而非在专业实践)上有着丰富经验的媒体则被视为成功转型的典范,例如,在诸多业者的言说中,浙江日报报业集团因为其商业成功(如投资游戏的成功)而被屡屡提及,浙报集团的经验也被一些学者总结为转型的浙报模式,是其他媒体应该仿效的对象(22,18,13,11,29)。

三、“商业主义”统合与“专业主义”离场:话语实践的时空变迁

如费尔克拉夫(1992:96)所言,当生产者和阐释者将话语传统、符码以及要素以新的方式在富有创造性的话语事件中组合起来,他们当然就在“话语秩序”(order of discourse)中生产出了结构性变迁。上文的分析表明,“商业主义”已经成为今天主控和统合有关新闻业危机之言说的主要框架,相对于过去的话语结构而言,正在形成新的“话语秩序”。

但是,这种结构性变迁不仅表现在新的秩序的建立,同时表现为对既有话语的“去勾连”(disarticulate)的过程:“为重新阐述新的话语秩序和新的话语霸权,(他们)需要‘去勾连’既有的话语秩序”(Fairclough,1992:97)。我们发现,本文所检视的商业主义话语秩序的形成,恰恰是对专业主义和其他另类的话语资源进行排除和替代的过程。

在我们检视的文本中,对专业主义话语的“去勾连”过程主要包括如下三种:首先,它表现为对于专业主义相关语汇以及相关讨论的边缘化。商业主义的关键词是:商业模式、盈利模式、产品、用户需求、用户服务和可持续利润等,这迥异于专业主义的关键词如“准确”、“客观”、“公正”、“深入”、“监督”和“社会责任”等。在商业主义关键词日渐活跃的同时,专业主义的关键词则被“遗忘”。我们所检视的文本充分体现了这一点,专业主义的关键词只是偶尔才被提及。与关于危机的商业表述相较,关于新闻报道品质的下降、记者专业规范的模糊以及新媒体对新闻专业主义的影响等的讨论也始终游离于有关“危机”讨论的核心议题之外。在我们所检视的文本材料中,关于“专业”本身及其带来的“公共性”的危机则极少被提及,提及“公共性”的文本屈指可数,以至于胡舒立有关“新闻媒体不变的灵魂仍是新闻专业”(8)的发言在众多有关新闻业危机与转型的话语中显得边缘。极少数对“公共”的提及也主要集中在媒体的“公共文化服务”功能上,与专业主义所面向的政治生活中的“公共性”相去甚远(2)。

其次,“去勾连化”也表现为将传统专业主义“问题化”,例如,不少文本都质疑或默认“内容为王”的理念已经跟不上时代需要,不能适应新的传播环境和商业环境,“过分看重内容”甚至被归纳为媒体发展的掣肘(20,30)。有业者直接对专业主义的价值观予以批判,为媒体的商业探索打开空间,例如,魏武挥说,“不要以为你们铁肩担道义,这件事情没有什么了不起的,媒体本身是另外一个商业模式的手段以后,你的想象力就一下子被打开了”(32)。除此之外,这一过程也伴随着对原有词汇的重新解释或发明新的语汇(rewording)来替代原来专业主义的核心语汇,如,在大多数文本中,“消费者”和“用户”等概念替换了读者的概念,“新闻”被阐释为“产品”,“服务”则取代了“告知”成为阐释新闻业社会功能的概念等。

尽管从来没有系统和全面地得到阐述,而总是碎片式地呈现,新闻专业主义自1990年代媒介市场化之后逐渐兴起,曾经成为替代性的话语资源来叙述新闻业改革的一种可能(陆晔,潘忠党,2002)。这一话语甚至曾经释放了新闻界改革的潜能,于1990年代以来催生了一批拓展新闻专业角色的实践努力。然而,对照这一刚刚过去的历史境遇,如果说专业主义话语作为新闻场域中新生的“文本时刻”曾经以若隐若现之方式出场的话,在今天新闻业面临新的危机、挑战和机遇的历史条件下,专业主义话语则已经悄然离场。关于新闻业如何在危机和挑战中继续承担社会责任并维护公共利益,关于如何通过新闻业的商业转型这一工具理性过渡到实现新闻业之社会使命的价值理性,以及关于新闻业作为一个维护公众长远利益之公共领域之愿景的重要制度应如何安排等的相关论述,都“消失”在商业主义统合的、高度“文本间性”(intertextuality)的语境之中。

专业主义话语的离场折射了作为行动者之中国业者在这一环境下的经验和欲望。在新闻业面对新媒体冲击之时,商业上的焦虑已经构成了这个群体的支配性情感经验。之所以如此,可能与当下中国新闻业的结构性因素的变迁相关。在市场化的初期,市场化所带来的丰厚利润确实曾经支撑了中国新闻业者对于专业主义话语实践的追求,也曾经带来业者的“从容”,然而数字化对于媒体之市场利润的冲击则摧毁了这种“从容”所立基的经济基础。然而,经济基础是否必然导致业者对商业主义的拥抱呢?如果我们转换空间维度,将视线投向与中国业者面临相似境遇的英美,会发现这可能并不是必然的答案。

同样遭遇经济上的挑战,同样采用“危机话语”,但美国业者却并未全然放弃专业主义和公共性的话语,而是体现了更明确的专业自觉,他们采取了更为多元的维度来阐述他们所面对的危机:例如,在美国业者的言说中,它既是媒体介质和平台的危机,如纸媒的消亡论(Meyer,2009),也是商业和经济的危机(George,2014),同时它还是专业的危机,而且也是政治的和公共性的危机,因为它将给新闻作为如此重要之支柱制度的民主带来挑战(Barnett,2002;Dahlgren,2016:247)。诸多讨论是围绕新闻业的公共性展开。因此,如果说“多元的危机”构成了英美新闻业者对数字化境遇的想象之核心的话,如前所述,“商业的危机”则构成了今天中国业者想象的核心。在今天中国业界的相关言说中,这场危机就显得单面向,因为它首先和几乎唯一地被表述为一场商业危机。

以两地对深度调查报道的讨论为例,可以进一步凸显不同时空下业者之能动性的差异。由于深度报道体现了高度的职业性和分工原则,往往被认为是表达新闻业之公共性的重要文体,承载了“高度现代性”的专业主义(Hallin,2000:243-262)。对于这一新闻体裁和类型在数字化技术条件下的命运的讨论,在两国所受到的关注则大相径庭。据全球深度报道网数据统计,从2013年至今,在美国召开的较大规模的与深度调查报道有关的谈论会、课程班、工作坊等超过20场次,多数议题集中在如何利用数据库、搜索引擎、社交网络等新工具推进深度调查②。但是在中国,类似的讨论无论是数量还是议题本身都显得微不足道、势单力薄。在中国,话题主要集中在深度报道的价值上。无论是“坚守派”还是“转型派”都从深度报道能否盈利的商业视角为各自进行辩护,“坚守派”认为优质内容能增加广告和营收(6),与之相反的观点则认为深度报道也是一种“产品”,要转向“小而美”(10)。但无论两方观点怎样,如何利用新技术发展深度报道的讨论则始终未能进入讨论的中心。

上述分析让我们看到,在今天技术和社会条件的变迁下,遭受种种矛盾和冲突挤压的中国新闻实践者放弃了“专业主义”话语,转而主动引进并接受了“商业主义”话语对这一场域的“殖民”。

四、话语形构如何构成社会实践:话语变迁与新闻业变迁

话语不仅内嵌于社会实践,而且对于社会实践具有生成性作用,这恰是话语的权力所在(Fairclough,2000;Hasan,1998)。话语即是通过语言所进行的知识生产,它赋予特定的物质实体和社会实践以意义。一方面,它能够建构、定义和生产特定的知识客体,将其定义为“明智的”,与此同时则也可能排除其他的推理形式,将其定义为“不明智的”(Fairclough,1992:92)。在这一部分,我们将尝试从话语如何构成社会实践,进而推动结构性变迁的角度来考察商业主义作为一种“术语的选择”,究竟将如何形塑新闻实践者的社会关系、身份认同以及他们的工作。

商业主义话语将帮助媒体机构实现商业价值的一切行为定义为“明智的”,进而可能合法化并催生、激发商业主义的工作形式、“位置(positions)”和社会关系。首要的表现是,与商业主义话语之活跃相伴随的是,媒体的商业分支变得更加发达。今天,媒体涉足更广义的商业活动如游戏、文化产业、房地产等已经成为常态,而且正在逐渐成为媒体机构的重要组成部分。这些场域的工作形式和工作关系也随之活跃,成为今天媒体活动的主要部分。可以说,这些商业属性之行为的活跃正是在商业主义的话语脉络下获得正当性并被激励的。媒体的商业部门造就了大量商业取向的“位置”,即便有些“位置”看起来与传统的采编有相似之处。如当前一些报社都设立了“舆情调查或研究”的分支,涉足对“舆情”的数据收集,并探索将其售卖给企业和政府部门的新兴商业模式,其中所催生的新兴“位置”,部分工作由传统的记者兼任,然而他们的工作内容和基本工作原则却已经与专业主义规定下的记者迥然不同③。这些工作和位置所蕴含的社会关系因此也只是商业关系,而非围绕专业主义所生长的职业共同体。

上述的变化不仅发生在媒体的商业部门(分支),而且也发生在“采编(内容生产)”部门本身。对各报而言,其所成立的各种新媒体部门,如微博微信平台等,大多数都以完全商业导向的“涨粉丝”和“吸引眼球”作为编辑原则,给用户他们所想要的(what they want),而不再遵从专业主义的原则,给读者他们需要的(what they need)。这些新生的工作岗位显然都是商业主义直接孵化的产品。一些报社则开始尝试有意识地重新定义传统的采编工作,将经营纳入采编的工作考核当中。例如,南方日报自2016年7月开始对薪酬考核制度进行改革,从原来的单一的“稿分”的考核改为包括“内容策划”、“内容统筹”、“产品创新”、“项目执行”、“团队管理”等类目在内的KPI绩效考核④。传统上在一般性的工业和商业管理中的“位置”如“产品经理”开始在媒体出现,并获得重要性,这一位置主要的职责是将媒体出产内容视为产品,从用户需求的角度,进行项目管理,帮助媒体改善服务,满足更多的用户需求,提供超越于信息内容的服务和体验。与此相伴随,旧的位置被认为应该重新定义,例如,传统意义的新闻部主任,被认为需要转型为“产品经理”(27,9)。与内容有关的运营因为能够帮助实现商业目标受到鼓励和重视,例如,准确鉴别用户、根据用户习惯和偏好来进行内容的生产和组织,增强对用户的服务等等成为内容生产部门最热闹的“提法”,对此,常见的表达是,“没有运营的内容是没有任何价值的”(16)。

商业主义的工作和行为正在今天中国的新闻业场域勃兴,而这一现象的另一面则是,围绕专业主义的工作或实践类型在这一波转型的潮流中被边缘化或被抑制。商业主义话语倾向于将那些不能够帮助媒体机构实现商业利润或未必能为媒体机构带来明朗商业前景的一切行为定义为“不明智的”。也因此,围绕实现新闻业之社会公器角色的“业务实践”——如探索新闻采访和突破的技能,磨砺新闻写作文本以更简洁地传达意义,避免受其他因素影响,独立、深入地开展调查报道,通过专题编辑来呈现观点的多元性等等,一旦它们不能够与商业价值发生勾连,即被定义为“不明智”、“过时”和“需要改进”(23,14)。今天可以观察到的是,针对重大突发事件,愿意投入人力和物力参与报道的媒体数量非常之少,大部分媒体并不愿意投入原创性报道。财新传媒的张继伟曾对此感叹,“现在一个重大的突发事件发生了,真正过去做报道的不超过5家,剩下的人在那里等着抄”(24),而这并非一己之见,我们在与一些关注新闻业的业者的正式和非正式访谈中均听到过类似的感叹。2015年以来,《中国青年报》、《北京青年报》、《京华时报》、《华商报》等多家媒体的深度报道部门被改组,甚至撤销(范占英,2016)。这些都折射了今天新闻业的工作实践正在悄然发生巨大的变化。

商业主义话语也正在改变业者的身份认同。从目前来看,我们尚难以定论以上提及的、在媒体的商业价值链上从事商业价值开发的“行动者”们是否正在生成或固化其内部指向的身份认同,但是可以观察到的是这一现象的另一面,原先在市场化初期和专业主义语境下所生成的、基于专业的身份认同正在面临商业主义话语的侵蚀和解构。例如,“南方系”曾经在市场化初期的成功中被视为“英雄”,而在南方文化中成长的记者们和这个媒体的领袖们也都有着强烈的身份认同,他们认同媒体监督和批评政府、倡导社会正义、为弱势群体代言、通过报道来推动政府决策的革新以及为民众提供思想启蒙等使命,被自己和外界视为“理想主义”和“专业主义”的代表(林楚方,2003;潘忠党,陈韬文,2004)。然而,对这一所谓“理想主义”的强烈的身份认同显然在今天商业主义的历史条件下正遭遇侵蚀和瓦解。近年来“南方系”记者的大规模离职也许可以是此境遇的一个佐证,据南方日报社内部报纸《南方报人》(2014年12期)公布的数据,2012年离职的员工数为141人,2013年为176人,2014年为202人,其中大部分以采编人员为主。2015年和2016年尚未有数据收集,但根据非正式了解,数字可能更多。曾经认同“理想主义”的业者选择离开这一职业,放弃专业追求,转而追求商业上的成功,这一现象也从侧面说明商业主义话语对专业主义身份认同的消解作用。不少记者编辑在离职时发表文章均表达这种“理想主义”的挫折,如:“理想主义?传媒情结?道义和承诺?饭碗?这些动力一夜之间消失了。”(7)而那句广为流传的“去你妈的理想,姐赚钱去了”(19),则表明了业者之身份认同受到政治控制与商业主义双重围约之时的无奈与决绝。而在传统媒体朝向新媒体的转型过程中,曾经“铁肩担道义、辣手著文章”的“情怀”则进一步被商业主义的话语框架“讥讽”为转型的负担,是急待抛弃的东西,而不是可以继续挖掘的资源。在新闻生态变化和新媒体挑战下,“理想主义”成为媒体“黄金时代”的元素,停留在媒体人的怀旧感念之中(李红涛,2016)。

上述以商业价值对导向的工作、位置和身份认同之间往往具有内在的价值上的整合连贯性,因而正在形成费尔克拉夫所说的社会实践之网(Fairclough,1992:198)。这一实践网络进而可能改造了原来新闻场域中相对多元的,如既包含商业导向也包含专业导向的实践样态。上述的分析因此说明,话语事件通过对于社会实践的塑造而构成结构性变迁,新闻业的结构性变迁蕴含于话语变迁之中。

数字化技术正在深刻地影响着新闻场域的变迁。这种变迁不仅仅表现在物质维度,如制度、组织和结构方式的变迁,而且表现在话语层面。以话语的社会理论作为研究取径,本文考察了数字化和技术变迁条件下中国新闻业者面对数字化挑战所进行的言说,旨在一方面为理解今天中国新闻业的变迁提供话语维度的分析,另一方面则力图勾勒这一话语维度的变迁与新闻业之实践和结构性变迁之间可能的关联。

以我国新闻界人士——包括业界和学界——在这一时期针对数字化挑战和应对所发表的言说文本为基本素材,将其视为数字化技术条件下中国新闻业者之社会实践的“文本时刻”,本文检视了今天新闻场域中的实践者如何重构和概念化他们的行为。基本发现是,当代中国的新闻实践者们主要转向了市场话语,开始采纳商业主义作为支配其言说的主要框架,来界定其所面对的危机、提出因果解释、作出道德判断并提出解决方案。商业主义构成了当下中国新闻业者在面对数字化技术变迁所带来的挑战时所形构的话语的核心。

这一新生话语形构的出现同时意味着对旧的话语形构或秩序的替代和排除。在新闻改革上升阶段的上世纪90年代,随着媒介市场化改革的兴起,尽管商业主义(市场话语)也构成了一种颇为显著的话语形构,但除此之外也存在其他多种话语资源的交织,其中尤为值得注意的是,新闻专业主义曾成为替代性的话语资源来叙述新闻业改革的可能。然而,在本文所检视的时间段,上述的多种话语资源交织的现状已经逐渐让位于商业主义主导,后者成为了统合性的话语形构。因此,本文所检视的商业主义话语秩序的形成,恰恰是对专业主义和其他另类的话语资源进行替代和排除的过程,“专业主义”在今天数字化技术冲击下已悄然离场。与当代西方业者面对类似的技术变迁所进行的多元“危机话语”的表述相比,当下中国的话语实践则显示出单一化的特征,商业的危机构成了今天中国业者想象的核心。时空维度的比较均凸显出当下中国新闻业者在局促的结构性条件下所展现的经验、欲望和焦虑,也凸显出他们作为能动的“行动者”专业自觉的缺失。

商业主义的统合与专业主义的离场正在也将会对中国的新闻业变迁产生重大而深远的影响。言说不仅内在于商业主义的社会实践之中,并且为后者提供合理化的依据,进而也参与到建构新兴的、以商业价值为主导的种种工作、社会关系和社会认同当中来。也因此,在这一场数字化变迁的过程中,与商业价值关联的种种实践被催生而得以勃兴,但这一勃兴却未必带来以专业价值和公共性为导向的新闻专业实践的发展;相反,商业作为唯一重要的价值主旨不断在消解新闻业者对于专业的身份认同以及他们基于认同所从事的事业。新闻业的结构性变迁因而蕴含于话语变迁之中。

翟利泽在分析美国新闻业危机话语的文章开篇曾引用美国诗人爱默生的话:“坏的时代往往具有一种科学的价值,因为对优秀的学习者而言这恰恰构成了他们不会错失的学习机会”。她自己也认为,“作为连续体的断裂,‘挑战’总是会提供机会,让我们得以重新组织以及重新铸造我们的行为”(Zelizer,2015)。按照这样的说法,今天中国的新闻业也同样面临转折时期(turning point),当下的挑战既可能是断裂,也意味着重生的机会,新闻业的命运仍然存在多样的可能。不过,本文的检视则说明,在当下中国,当新闻业面对数字化技术的挑战,业者采取高度一致、简化的商业主义的危机概念来解释新闻业的命运之时,它可能会使得我们失去认识新闻业作为一个专业以及作为一个具有公共性之制度安排的机会和可能。

专业主义话语的离场已然限定、排除和“去合法化”了很多指向专业建设的实践,对中国的新闻业而言,由此也失去了将专业主义作为一种话语资源来整合和释放能动性,实现新闻业之重新起步的机会。当然,本文并非完全否定新闻业重新赢取“公共性”的可能,未来结构的内在变迁力量以及业者的能动性,可能会将专业主义或其他关注新闻业之公共性的话语重新带回到这一场域。但是,作为一个批判性的分析,本文的任务即是通过对话语形构过程的批判性检视,来反思今天市场话语对新闻业场域的“殖民”,以及,当我们用商业主义的危机概念来唯一地解释新闻业的命运之时,可能会失去什么。

②本部分数据来自于研究者根据全球深度报道网(Global Investigative Journalism Network)2013年至今会议、工作坊、课程培训等有关活动的统计。可检索于http://cn.gijn.org/events/

③此处观点得到中山大学传播与设计学院2013级博士生吴涛佐证。其正在撰写与此内容相关的博士毕业论文。

④此段材料来自于研究者对南方报业集团员工和广州日报报业集团员工的访谈。

参考文献:

[1]范占英(2016年1月19日).深度报道部,亡焉,兴焉?.《中国新闻出版广电报》.

[Fan,Zhanying(Jan 19,2016).The department of in-depth report,Death or Alive? China news,publishing and broadcasting.]

[2]李红涛(2016).“点燃理想的日子”——新闻界怀旧中的“黄金时代”神话.《国际新闻界》,38(5),6-30.

[Li,Hongtao(2016)."Lighting up the Good Old Days":Journalistic Nostalgia and the Myth of "Golden Age".Journal of International Communication,38(5),6-30.]

[3]林楚方(2003).《南方周末记者林楚方致张东明总编的公开信》.检索于http://bbs.tianya.cn/post-no01-71113-1.shtml.(2016.6.25)

[Lin,Chufang(2003).An open letter to the chief editor of Southern Weekly.Retrieved from http://bbs.tianya.cn/post-no01-711 13-1.shtml.].(2016.6.25)

[4]陆晔,潘忠党(2002).成名的想象:社会转型过程中新闻从业者的专业主义话语建构.《新闻学研究》(台北),4,17-59.

[Lu,Ye & Pan,Zhongdang(2002).Imagining Professional Fame:Constructing Journalistic Professionalism in Social Transformation.Mass Communication Research(Taipei),(4),17-59.]

[5]米歇尔·福柯(2003).《知识考古学(第二版)》(谢强,马月译).北京:生活·读书·新知三联书店(原著出版于1969年).

[Foucault,Michel(2003).L'Archéologie du Savoir(2nd Ed.)(Trans.).Beijing:SDX Joint Publishing Company.(Original work published 1969).]

[6]潘忠党,陈韬文(2004).从媒体范例评价看中国大陆新闻改革中的范式转变.《新闻学研究》(台北),78,1-43.

[Pan,Zhongdang & Chen,J.M.(2004).Journalistic paradigm shift in China's media reforms:Evidence from media exemplar evaluations.Mass Communication Research(Taipei),(78),1-43.]

[7]Archer,M.S.(1995).Realist social theory:The morphogenetic approach.Cambridge:Cambridge University Press.

[8]Barker,C.(1999).Cultural studies:Theory and practices.New York:Sage Publications.

[9]Barnett,S.(2002).Willa crisis in journalism provoke a crisisin democracy? The Political Quarterly,73(4),400-408.

[10]Chouliaraki,L.& Fairclough,N.(1999).Discourse in late modernity:Rethinking critical discourse analysis.Edinburgh:Edinburgh University Press.

[11]Dahlgren,P.(2016).Professional and citizen journalism:Tensions and complements.In M.T.L.Luengo,E.B.Breese & J.C.Alexander,The Crisis of Journalism Reconsidered:Democratic Culture,Professional Codes,Digital Future.Cambridge:Cambridge University Press.

[12]Entman,R.M.(1993).Framing:Toward clarification of a fractured paradigm.Journal of Communication,43(4),51-58.

[13]Fairclough,N.(1992).Discourse and social change.UK:Polity Press.

[14]Fairclough,N.(2000).Discourse,social theory,and social research:The discourse of welfare reform.Journal of Sociolinguistics,4(2),163-195.

[15]George,P.(2014).The real crisis of journalism.Retrieved from http://www.newyorker.com/news/dailycomment/real-crisis-journalism-new-republic.(2016.7.17)

[16]Hallin,D.C.(2000).Commercialism and professionalism in the American news media.In J.Curran & M.Gurevitch,Mass Media and Society.London:Hodder Arnold.

[17]Harvey,D.& Braun,B.(1996).Justice,nature and the geography of difference.Oxford:Blackwell.

[18]Hasan,R.(1998).The disempowerment game:Bourdieu and language in literacy.Linguistics and Education,10(1),25-87.

[19]Meyer,P.(2009).The vanishing newspaper:Saving journalism in the information age.(2Nd ed).Columbia:University of Missouri Press.